中国饮食文化中华民族饮食文化的理论基础学习知识

- 格式:doc

- 大小:76.37 KB

- 文档页数:24

中国饮食文化四大基本理论

中国饮食文化是中华民族的优秀传统文化,其中包含了深刻的哲学观点和实践经验,是一种充满智慧的文化体系。

在中国饮食文化中,有四大基本理论,分别是营养、药理学、烹饪学和礼仪学。

一、营养学

营养学是一门研究人体营养和营养物质如何在人体内代谢并作用的学科。

中国营养学以“阴阳”思想为基础,强调饮食的不同营养物质的均衡,从而保持身体健康。

此外,中国营养学也着重以食物调养身体和治疗疾病,强调食用食物后的消化吸收能力,以及营养物质对身体健康的重要性。

二、药理学

药理学是一门研究药物的作用机制及其影响的学科。

中国药理学以“阴阳”思想为基础,认为能够改善人体的药物应具有较强的活性,而改善人体的食物应具有较弱的活性,以免给身体带来副作用,并强调食物和药物之间的协同作用。

三、烹饪学

烹饪学是一门研究食物的加工处理方法及其影响的学科。

中国烹饪学以“阴阳”思想为基础,认为烹饪要尽量保持食物的本质特性,避免过度加热,以保持食物的营养物质,而烹饪方法也要结合不同食物的特性,如用一些油脂或酱汁来改善口感,以及添加调料和调味料,以增强食物的香味。

四、礼仪学

礼仪学是一门研究尊重、礼节和礼仪的学科。

中国礼仪学以“道德”思想为基础,主张尊重他人,礼节招待,讲究文明、礼貌和礼仪,以保护他人的尊严,以及在公共场合的行为准则。

总之,中国饮食文化的四大基本理论是营养学、药理学、烹饪学和礼仪学,是中国文化的重要组成部分,也具有重要的实践意义,旨在保护人们的身体健康,增强人们的社会关系。

因此,中国饮食文化的四大基本理论值得我们去学习和推广。

学习中国传统的饮食文化中国是一个拥有悠久历史和丰富文化的国家,饮食文化作为其中的一部分,承载着中华民族的智慧和传统。

学习中国传统的饮食文化,不仅可以了解中国人的生活方式,还能够体验到独特的味觉享受。

本文将从中国传统饮食的起源、饮食文化的特点以及代表性的传统菜肴等方面进行探讨,帮助读者更好地了解和学习中国传统的饮食文化。

一、中国传统饮食的起源中国传统饮食文化具有丰富多样的食材选择和独特的烹饪技巧,这些都源于中国悠久的历史和优秀的农业传统。

中国的饮食起源可以追溯到数千年前的古代时代,当时中国人开始养殖和种植一些主要的农作物,比如小麦、稻谷、大豆等,为后来的饮食提供了基础。

同时,中国的传统饮食还受到了地理、气候和文化等多种因素的影响,形成了各具特色的地方饮食文化。

二、饮食文化的特点中国传统饮食文化有许多独特的特点,其中包括以下几个方面。

1. 调味独特:中国菜肴的烹饪过程中注重调味品的选择和搭配,如酱油、醋、花椒、姜蒜等。

不同地区有不同的调味风格,体现了中国饮食的多样性。

2. 色香味俱佳:中国菜肴注重色、香、味的协调,追求菜肴的美学效果。

比如糖醋鲤鱼红亮可口,麻辣火锅飘香诱人。

3. 营养均衡:中国人有“色、香、味、形、器”五个要素的要求,不仅追求美味和美观,还注重菜肴的营养搭配和均衡,保证食物的营养价值。

4. 礼仪意义:中国传统饮食文化注重食物的仪式感,如宴会上的敬酒、进食顺序等。

食物被视为凝聚亲情和友情的纽带,体现了中国人对待食物和饮食的尊重。

三、代表性的传统菜肴中国传统饮食文化中,有许多代表性的传统菜肴,每个菜肴都有着独特的历史和文化背景,以下是其中几个著名的例子。

1. 北京烤鸭:作为中国传统美食的代表之一,北京烤鸭具有外酥里嫩、色香味俱佳的特点。

它需要经过精细的烹制工艺和独特的调味,才能保持鸭肉的鲜嫩多汁。

2. 四川麻辣火锅:四川麻辣火锅以其独特的调料和火候控制技巧而闻名。

它将多种麻辣调料融合在一起,辣味浓郁,让人垂涎欲滴。

中国饮食文化知识点总结一、饮食习俗1.四季饮食:中国饮食习俗与四季有关,根据季节的不同选择不同的食材烹饪食物,以适应当季气候和人体的需求。

2.节令饮食:中国人讲究节令饮食,如春天要吃春笋、夏天要吃西瓜、秋天要吃瓜果、冬天要吃涮火锅等。

3.地域饮食:中国各地饮食文化独具特色,不同地区有不同的传统菜肴和烹饪方法,如川菜、粤菜、鲁菜等。

4.宴席饮食:中国人重视宴席文化,讲究宴客礼仪和宴席菜品搭配,有各种规定的席次和宴席流程。

二、餐饮礼仪1.客人敬主人:在中国餐桌上,客人要尊重主人,主人要热情招待客人,互相敬酒、劝酒是常见的礼节。

2.先年长后晚辈:吃饭时要遵守先年长后晚辈的原则,年长者先坐下,先吃菜,晚辈要等待长辈吃过后再开始用餐。

3.尊重食物:在饮食过程中要尊重食物,不可挑食、浪费食物,要将饭菜吃完,不可留下残羹剩饭。

4.注意餐桌礼仪:用餐时要注意坐姿端庄、言谈举止得体,勿大声喧哗,不可伸长吧脚等。

三、饮食禁忌1.偏食忌辛辣:中国饮食禁忌中有禁忌偏食,忌过于嗜辛辣刺激的食物,以免伤害脾胃。

2.不宜过量:中国人饮食注重平衡,不宜过量,大鱼大肉、油腻辛辣的食物要适量食用。

3.忌生吃生冷:中国饮食文化忌生吃生冷食物,认为这样容易伤害脾胃,影响身体健康。

4.忌吃动物的头部:中国有吃动物头部的忌讳,认为头部为先天之气所在,忌食动物头部。

四、餐具礼节1.餐具摆放:中国人讲究餐具摆放的规矩,如筷子要放在右侧,碗要正对着主人等。

2.用筷子注意事项:用筷子时要注意避免发出刺耳的咬合声音,不可竖插在饭中,不可将筷子交叉放在碗上等。

3.点心吃法:中国的点心吃法也有许多礼仪,如不可一口吃完,要小口尝,分次享用,不可大口吞咽等。

总的来说,中国饮食文化丰富多彩,体现了中华民族的传统礼仪和人文精神。

在现代社会,随着生活水平的提高和文化交流的加深,中国饮食文化也在不断创新与发展,吸收外来文化的精华,塑造出更加多元化的饮食文化。

同时,传统的饮食文化依然保留着其珍贵的传统和魅力,成为人们日常生活中不可或缺的重要组成部分。

中国饮食文化理论基础

中国饮食文化理论基础主要包括:

一、“三品”范畴

九品菜乃中国饮食文化的基本分类理论,是为生活史所使用的“三品分类法”的基础。

其“三品”是指猪肉、牛肉和鸡鸭。

“九品”菜可以分为主食、汤调、汤点、菜调,以及甜、酒、糕、果、甜卤。

二、“五味”术语

五味指中国传统饮食文化中的五种主要味道,即甜、咸、苦、酸、辣。

五味是指五种味道的构成,而这一理论的实践基础是要根据不同的饮食联系,将不同菜肴、食材、味型和配料搭配在一起,组成一种奇妙的饮食体验。

三、“火候”技艺

火候是指食物烹饪的经验和技艺,是饮食工艺过程中最重要的组成部分。

把握火候,可以做出招牌菜、吃出营养和地方特色,是饮食文化不可或缺的一部分。

四、“料理法”概念

料理法是指中国古代饮食文化中传播和传承饮食文化的一种方法,它除指辨认并分类菜式以及烹饪食物外,还有通过要求家居人家守规范、开启饮食文化之道的“官府饮食文化指南”。

名词解释:饮食文化:食物原料开发利用,食品制作和饮食消费过程中的技术,科学艺术以及饮食为基础的习俗、传统、思想和哲学,即由人们食生产和食生活方式过程、功能等结构组合而成的全部食事的总和。

饮食养生:中国传统饮食文化的四大基础理论之一,形成于先秦时期。

饮食养生是食医合一理论与实践长期发展的结果,是旨在通过特定意义的饮食调理达健康长寿目的的理论和实践。

其思想体现在《神农本草经》、《黄帝内经·素问》等本草学文著中。

《茶经》:是中国乃至世界现存最早、最完整、最全面介绍茶的第一部专著,被誉为“茶叶百科全书”,由中国茶道的奠基人陆羽所著。

茶德:中国儒学传统君子完美人格修养对茶的比德思想,是传统茶人对茶与茶事的道德和哲学认识的升华,主要理解为:诚、清、真——“茶德三昧”,即:诚—诚厚、诚明、诚信、诚敬;清—清真、清俭、清正、清明;真—真情、真性、悟真、归真。

陆羽:中国唐代著名的茶文化家和鉴赏家啊,以著世界第一部茶叶专著——《茶经》而闻名于世,对中国和世界茶业发展作出了卓越贡献,被誉为“茶仙”,尊为“茶圣”,祀为“茶神”。

袁枚:中国古代食学的集大成者,有“食圣”之誉。

所著《随园食单》是中国古代食学著作的典范。

茶人:有茶文化修养的嗜茶者。

角黍:即粽子,是中国历史上的第一美食,是定形于3000年以上的文化积淀最厚重、最具艺术性的特型食品,源于上古祈农传统,定型于屈原纪念风俗。

六礼:从议婚至完婚过程中的六种礼节,纳采,问名,纳吉,纳征,告期和亲迎普劳:又作“朴劳”,我国新疆维吾尔等民族的风味名食,汉语名为“羊肉抓饭”黄酒:中国的民族特产,也称为米酒,是世界上最古老的酒类之一,源于中国,且唯中国有之,与啤酒、葡萄酒并称世界三大古酒。

多以谷物为原料,蒸熟后加入专门的酒曲和酒药进行的发酵酒。

本味论:本味论是中国传统饮食文化的四大基础理论之一,形成于先秦时期。

注重原料的天然物性,讲求食物的自然美味与味性变化的科学合理性。

饮食文化知识点总结饮食文化是一个国家或地区特有的文化传统,是其历史和文化的一个重要组成部分。

无论是饮食习惯、特色菜肴、餐桌礼仪还是饮食信仰,都与文化紧密相连。

本文将对饮食文化中的一些重要知识点进行总结,以更好地了解不同地区的饮食文化。

一、饮食习惯1. 中国饮食习惯:几千年的历史孕育出了中国独特的饮食文化,中华传统饮食讲究平衡营养、健康养生,讲究五味调和、色、香、味俱佳。

如粘、清、辣、咸、酸五种味道,绿、红、黄、白、黑五个色彩。

而中国人则有“上劣下优”的习惯,如好吃的食物要放在盘子的上层,不好吃的则会放在盘子的下层。

2. 韩国饮食习惯:韩国饮食文化有“食则天下”之说,韩国人非常注重饮食的卫生和健康,讲究寒热平衡。

同时,韩国饮食习惯中还包括食用大量的泡菜和辣椒粉,以及多种有益健康的发酵食品,如酸奶、泡菜等。

3. 日本饮食习惯:日本饮食文化中的料理许多倍受国人和法国人的喜爱。

日本人饮食讲究以米饭为主食,注重新鲜和清淡,生吃鱼肉、吃寿司等成为日本饮食中的特色。

日本人还讲究吃的时候不发出声音,不使用筷子插成直立状等,讲究餐桌上的礼仪。

4. 西方饮食习惯:西方饮食习惯中,许多地区都以肉食为主。

中国人喜欢喝茶,而西方则喜欢喝咖啡。

不同地区的饮食也会有不同的饮用方式,如法国人喝葡萄酒,英国人喝啤酒等。

二、特色菜肴1.中国特色菜肴:中国是世界四大菜系之一,中华美食综合了东西南北的特色,拥有众多美食包括麻辣火锅、烤鸭、小笼包等。

而四大名菜则是北京烤鸭、鲍汁翅、佛跳墙、东坡肉。

2. 日本特色菜肴:日本料理以其精致的外观和独特的口味而闻名于世界。

寿司是日本的特色菜之一,除此之外,还有生鱼片、天妇罗等经典菜肴。

3. 法国特色菜肴:作为欧洲的美食之都,法国菜肴的一大特色是,讲究精致的外观和香味。

菜肴中会有各种不同的肉类和海鲜,如法式鸭肉、炖肉等等。

其中法式甜点也是餐桌上的一道亮点,多以巧克力、奶油等为原材料制成。

三、餐桌礼仪每个国家都有自己的餐桌礼仪,它是一种适合当地文化的用餐方式。

中国传统饮食文化有哪些“民以食为天”是中国自古以来的传统饮食文化!那么,中国传统饮食文化具体有哪些内涵呢?下面店铺整理了中国传统饮食文化的相关知识以供大家阅读。

中国传统饮食文化知识中国饮食文化突出养助益充的营卫论(素食为主,重视药膳和进补),并且讲究“色、香、味”俱全。

五味调和的境界说(风味鲜明,适口者珍,有“舌头菜”之誉)五味调和的美食观《黄帝内经》说:“天食人以五气,地食人以五味”,“谨和五味,骨正筋柔,气血以流,腠理以密。

如是则骨气以精,谨道如法,长有天命”。

味是饮食五味的泛称,和是饮食之美的最佳境界。

这种和,由调制而得,既能满足人的生理需要,又能满足人的心理需要,使身心需要能在五味调和中得到统一。

美食的调和,是对饮食性质、关系深刻认识的结果。

味是调和的基础。

阴阳平衡是人体健康的必要条件。

饮食五味的调和,以合乎时序为美食的一项原则。

中国烹饪科学依据调顺四时的原则,调和与配菜都讲究时令得当,应时而制作肴馔。

追求肴馔适口,应以适口者为珍。

奇正互变的烹调法(厨规为本,灵活变通),畅神怡情的美食观(文质彬彬,寓教于食)等4大属性,有着不同于海外各国饮食文化的天生丽质。

中国的饮食文化除了讲究菜肴的色彩搭配要明媚如画外,还要搭配用餐的氛围产生的一种情趣,它是中华民族的个性与传统,更是中华民族传统礼仪的凸现方式。

中国饮食文化直接影响到日本、蒙古、朝鲜、韩国、泰国、新加坡等国家,是东方饮食文化圈的轴心;与此同时,它还间接影响到欧洲、美洲、非洲和大洋洲,可以说中国的饮食无处不在。

中国饮食文化是一种高品位的悠久区域文化,是中华各族人民在几千年的生产和生活实践中,为我们积累下的属于我们炎黄子孙的宝贵物质及精神财富。

中国传统饮食发展历史1.最早的是有巢氏(旧石器时代):当时人们不懂人工取火和熟食。

饮食状况是茹毛饮血,不属于饮食文化。

2.燧人氏:钻木取火,从此熟食,进入石烹时代。

主要烹调方法:①炮,即钻火使果肉而燔之;②煲:用泥裹后烧;③用石臼盛水、食,用烧红的石子烫熟食物;④焙炒:把石片烧热,再把植物种子放在上面炒。

中国饮食文化传统的四大基本理论

1、精

孔子说过:“食不厌精,脍不厌细”。

这反映了先民对于饮食的精品意识。

当然,这可能仅仅局限于某些贵族阶层。

但是,这种精品意识作为一种文化精神,却越来越广泛、越来越深入地渗透、贯彻到整个饮食活动过程中。

选料、烹调、配伍乃至饮食环境,都体现着一个“精”字。

2、美

中华饮食之所以能够征服世界,重要原因之一,就在于它美。

这种美,是指中国饮食活动形式与内容的完美统一,是指它给人们所带来的审美愉悦和精神享受。

首先是味道美。

孙中山先生讲“辨味不精,则烹调之术不妙”,将对“味”的审美视作烹调的第一要义。

3、情

这是对中华饮食文化社会心理功能的概括。

吃吃喝喝,不能简单视之,它实际上是人与人之间情感交流的媒介,是一种别开生面的社交活动。

一边吃饭,一边聊天,可以做生意、交流信息、采访。

朋友离合,送往迎来,人们都习惯于在饭桌上表达惜别或欢迎的心情。

4、礼

是指饮食活动的礼仪性。

中国饮食讲究“礼,这与我们的传统文化有很大关系。

生老病死、送往迎来、祭神敬祖都是礼。

《礼记·礼运》中说:“夫礼之初,始诸饮食。

”“三礼”中几乎没有一页不曾提到祭祀中的酒和食物。

中国饮食文化第一章中国饮食文化概论第一节中国饮食文化的定义及特点一、饮食文化的定义从文化所涵盖的范围出发,最基本的定义可归纳为两种:一种是广义的,指人类在改造自然,进行社会活动的实践中所创造、引发的一切物质、行为和精神现象及其联系的总和。

另一种是狭义的,指人类在实践中的一切行为、精神现象及其联系的总和。

中国饮食文化广义的定义:中华民族在饮食生产、消费中所创造、引发的一切物质、行为、精神现象及其总和。

狭义的定义:中华民族在饮食生产、消费中所创造、引发的一切行为、精神现象及其总和。

从饮食文化构成上可分为:饮食制作、饮食产品、产品消费三部分文化。

三者既互相联系又相互区别。

二、中国饮食文化的特点1、具有悠久的历史性自山西猿人和云南猿人用火进行熟食开始,中国已有170-180万年的熟食历史。

如从确切有用火熟食的北京猿人算起,也有50-60万年的历史。

从火在下水在上的“烹饪”算起,中国至少也有1万年的历史,这在世界民族之林中绝无仅有的。

2、饮食文化的传统性(1)饮食选料、用料上形成“物尽其用”的优良传统。

(2)饮食以“味”为主,并辅以色、香、味、形、器等。

(3)饮食重视食疗。

除饮食外,重视食疗、养生等,是现代功能食品的“源”。

3、饮食文化的民族性和博大精深的文化性(1)中华民族的博食中国现代饮食原料总数已达1万种以上。

(2)独特的饮食制作方法蒸、炒、爆是中华民族特有的。

蒸法已有6000年,爆法已有2000多年,至今仍为华人所独有。

(3)风味流派众多人们知道最多的是川、鲁、苏、粤、浙、湘、闽、徽8大菜系。

还有许多地区性的乡士、养生素食等风味有百种之多的风味流派。

4、中国饮食文化具有巨大的拓展性和博大的兼容性(1)对周边国家的影响春秋时期,越南、泰国;明清时期,日本、朝鲜、越南、泰国等一些国家都一直或间接的受中国饮食原料、工艺、食品、风俗左右。

日本的茶道、豆腐的制作,馒头制作等在元代就传到日本。

直到目前日本的食法、食谱、食典、食俗等方面都有中国饮食的痕迹。

【1】第一章中华民族饮食文化的理论基础【2】0、开篇俗话说:民以食为天。

“食”者,可以是名词,也可以是动词。

所谓“食色性也”就说明“吃”其实是人类的一种天性。

十九世纪英国著名的作家、诗人、戏剧大师奥斯卡·王尔德的一部名剧中,其主角说:“我碰到麻烦时,吃是我唯一的安慰。

”中国人讲吃,不仅仅是一日三餐,解渴充饥,它往往蕴含着中国人认识事物、理解事物的哲理,一个小孩子生下来,亲友要吃红蛋表示喜庆。

“蛋”表示着生命的延续,“吃蛋”寄寓着中国人传宗接代的厚望。

孩子周岁时要“吃”,十八岁时要“吃”,结婚时要“吃”,到了六十大寿,更要觥筹交错地庆贺一番。

这种“吃”,表面上看是一种生理满足,但实际上“醉翁之意不在酒”,它借吃这种形式表达了一种丰富的心理内涵。

吃的文化已经超越了“吃”本身,获得了更为深刻的社会意义。

例如:(第一,中国人善于在极普通的饮食生活中咀嚼人生的美好与意义,哲学家和文学家更是如此,庄子认为上古社会美好,最值得人们回忆与追求,最重要的原因就是人们可以“鼓腹而游”,也就是在说在吃饱喝足以后能充分享受人生的乐趣。

第二。

中国人对付死神也象处理人际关系一样,总是通过食物来疏通关系,西方人悼念亡者是一束鲜花。

但中国人不成,事死如生,活人吃什么,祭祀死人至少是同等待遇(一般还要高一个档次),古代祭祀鬼神都有食物,而且根据鬼神的贵贱亲疏和对他的期盼的大小决定祭祀食品的丰俭。

这完全是与老百姓对付官吏衙门一样。

因此有人认为祭祀不过人对鬼神的贿赂。

)与其他国家的饮食生活比较,中国饮食文化属于文化哲学范畴,具有与众不同的文化内涵和审美特征:【3】1)中国饮食文化建立在中国哲学的“天人合一”与“阳刚阴柔”学说基础之上,以“天地人和”为根本,以“滋阴补阳”为目的。

离开“滋阴补阳”,饮食就成了“饥不择食”;离开天地自然,就丧失了饮食之源。

北宋大文豪欧阳修诗云:“大哉沧海何茫茫,天地百宝皆中藏”。

【4】2)中国饮食文化起源于先秦诸子百家中的“农家”。

农家以农为本,强调的生命意识以神农氏为始祖。

主张“民以食为天”。

3)中国人的饮食生活属于文化人类学的范畴,特别注重其文化内涵。

中国饮食文化,是宗法文化、民俗文化、地域文化、中国诗文化与饮食美学的结合。

具有深邃的文化内涵与人格化的特点(如:酒逢知己千杯少。

又如:孔乙己的茴香豆等等。

)【5】4)中国饮食文化的地域性与民俗化。

饮食因时而异,因地而异,因人而异。

《黄帝内经.素问》中,所谓,东方之民食鱼而嗜咸,西方之民华食而脂肥,北方之民乐野处而乳食,中央者,其民杂食。

5)中国饮食文化的审美特征。

《荀子.王霸》:“若夫目好色、耳好声、口好味、心好利、骨体肤理好愉佚,是皆生于人之性情者也”。

这就是说,爱好美色、爱好音乐、爱好美味,乃是人的自然本色。

中国人对饮食的审美要求,主要是色、香、味、养生。

【6】第一节中国古代饮食的审美思想【7】一、饮食思想的萌芽——“甘”、“美”、“善”“美”是一种精神活动,是人类对于外在世界和生活内容的一种理解和感受,它涉及到一切生活领域。

饮食的审美思想,其实就是人们对饮食生活的感觉、领悟、思考、探求、创造,是关于饮食生活中美的理解、认识和深化。

我国古代很早就有了“美”的概念,而这一概念在饮食实践中得到充分体现。

《说文解字》:“美,甘也,从羊大。

羊在六畜中主给膳也,美与善同意。

”段注:“膳之言,善也,羊者,祥也,故羊从美。

”【将羊作为美和善的象征,大致上有这几种原因:其一,羊在中国古代的黄河流域是广泛饲养的家畜之一,起着供应人们日常物质生活最主要来源的作用。

其二、由于第一种原因,在古代,羊是物质交换中重要的媒介;其三,在祭祀和会盟中,羊又作为牺牲,是祭鬼神的最主要的“圣物”。

除此之外,古人还从“羊”字中发掘出特定的美学意义……】【8】《说文》:“甘”的释义:“甘,美也,从口含一,一,道也”段注:“甘为五味之一,而五味之可口皆曰甘”,即特表好吃的食物,由此可知,饮食生活中的审美意识就起源于“甘”这一美味,这就说明饮食思想的萌芽首先是官能的愉悦。

【9】二、五味调和——代表着中国古代的和谐思想五味调和可以说是中国饮食文化的精髓和最高境界,在3000多年以前就已经初步形成,比如伊尹的“五味三才”之说,《吕氏春秋》对饮食调和也有深刻的论述。

由“调”至“和”,已达到“充执其中”的和谐境界。

中国饮食文化的调和思想可以通过以下几点加以认识:【10】1)“和”的思想——春秋战国时代,是中国思想界最为活跃的时代,形成了诸子百家,相互争鸣的局面。

例如以孔孟为代表的儒家;以老庄为代表的道家;以韩非子、李斯为代表的法家;以墨子为代表的墨家;以邓析、惠施、公孙龙等为代表的名家;以邹衍为代表的阴阳家以鬼谷子、苏秦、张仪为代表的纵横家;以吕不韦为代表的杂家以许行为代表的农家;以孙武、孙膑为代表的兵家;以扁鹊为代表的医家以及小说家等等。

这些思想都反映到中国的饮食文化体系当中,使得“诸子之说兼而有之”。

而后由于政治统治的需要而“百家归儒”。

而儒家主张“中庸”,主张“文武之道,一张一弛”,从而将“法”的刑罚和“道”的无为融合在一起,不偏不倚,无过无不及。

深刻地影响了中国饮食文化的“调和思想”。

【11】2)“和”的内容——《吕氏春秋【本味篇】》“夫三群之虫,水居者腥,肉貜者臊,草食者膻。

恶臭犹美,皆有所以。

凡味之本,水最为始,五味三才,九沸九变,火为之纪(节),时疾时徐,灭腥去臊除膻,必以其胜,(使各种肉类的本位发挥出来),毋失其理”。

【注:三虫即水居如鱼虾之类;肉貜(jue)如鹰雕之类,草食如牛羊之类。

古代常泛称动物为“虫”。

】【12】3)“和”的效果——《吕氏春秋》:“调和之事,必以甘、酸、苦、辛、咸。

先后多少,其齐甚微,皆有自起。

鼎中之变,精妙微纤,口弗能言,志弗能喻。

故久而不弊,熟而不烂、甘而不浓、酸而不酷、咸而不减、淡而不薄、肥而不腻。

”【注意,这里所讲的“五味”不能机械地理解为仅仅是甘酸苦辛咸五味,它还指多种调味品和多种味型。

】【13】4)“和”思想的辩证关系——古代饮食思想中的“和”,强调各种物料之间的对比关系,参加变化的先后顺序和适当时机,都与物料的自然属性密切相关,但是却又很难用语言表达透彻,所谓“寓可知于不可知”,。

看起来玄妙无比,却又有道可循,即:必以其性,无失其理。

从这一点上看,中国的饮食文化之精髓就是“以调至和,和而不同,和而无穷。

”【14】三、更高层次的饮食审美——“五世长者知饮食”“人莫不饮食也,鲜能知味也”,知味首先是一个实践的过程,而这个实践过程需要两个条件,第一,经济条件;第二、长期积累。

所以古人认为:要经过五代的积累才真正懂得饮食的美味。

根据古籍的记载,追求口福享乐之风在汉代就开始盛行,到了魏晋南北朝时期达到极致,穷奢极欲也达到顶峰。

这一时期“知味者”辈出【西晋大臣,著作家荀勖(xu 音续),就是这一时期非常著名的“知味者”。

品位的程度甚至到了端起碗来吃饭,可以知道是用什么柴火烧的。

】【苻坚有一个儿子叫苻朗,也是一个罕见的“知味者”,据说吃鸡可以分辨出所吃鸡是露天养的还是圈养的。

吃鹅可以分辨出某一块肉上面长的是白毛还是黑毛。

有一次,会籍王司马道子请他吃饭。

过后问其感想,苻朗说:菜的味道都不错,就是盐生了一些。

】【东晋著名画家顾恺之,人称才、画、痴三绝。

吃甘蔗从甘蔗的梢部吃起,越吃越甜,他将其称为“渐入佳境”。

】【15】四、“十美风格”——系统完善的审美原则【16】经过漫长的历史过程,随着民族尤其是上层社会饮食生活的不断丰富,中国古代饮食审美思想也逐渐趋向丰富深化和系统完善。

到明清时期,以高濂、袁宏道、李渔、袁枚等为代表的一大批美食家以及《随园食单》、《闲情偶寄.饮馔部》、《遵生八笺》、《觞政》等一批美食著述的问世,中华饮食的审美思想已经成熟并系统化而定型为“十美风格”。

1)质—原料和成品的品质、营养,它贯穿于饮食活动的始终,是美食的基础、前提和目的。

袁枚:“凡物各有先天…….物性不良,虽易牙烹之,亦无味也”。

【17】2)香—鼓动情绪,刺激食欲的气味。

这是食物美的极为重要的标志,也是鉴别美质,预测美味的关键审美环节和检验烹调技艺的重要感官指标。

所谓未见其形,“闻其臭着,十步以外,无不颐然逐然。

”【18】3)色—是又一个重要的审鉴指标,既指事食物的自然本色,也指各种不同原料相互间的组配,还可以从中看出烹调的技艺和火候的掌握。

“嘉肴到目、到鼻、色臭便有不同,或净若秋云、或艳如琥珀;其芬芳之气亦扑鼻而来。

不必齿决之、舌尝之而后知其妙也。

”【19】4)形—体现美食效果,服务于食用目的的富于艺术性和美感的造型。

饮食的造型美与中国古代诗、画所追求的意境美高度相同,都追求一种自然古朴和典雅清逸的意境。

例如:号称“天下第一家”的曲阜孔府烹制的“神仙鸭子”、“凤凰同巢”,就是其代表作品。

【20】5)器—精美适宜的炊饮器具,以饮食器具为主。

,所谓“美食不如美器”。

中国古代饮食器具材质广泛,制作精良,不但具有使用价值,而且具有极高的欣赏价值和收藏价值。

【21】6)味—强调原料的“先天”自然质美和“五味调和”的复合美味两个宗旨。

7)适—舒适的口感,是舌齿触感的惬意效果,其理解和追求,大量体现在“滑”、“脆”两点上。

《闲情偶寄》:“论蔬食之美者,曰清、曰洁、曰芳馥、曰脆而已矣。

”另一个重要指标是温度,注重肴馔的温度差异以追求适意的美食效果,是中国古代的一个悠久的传统。

袁枚所云:“物味取鲜,全在起锅时,及锋而试”。

所谓“现杀、现烹、现熟、现吃,不停顿而已。

”【22】8)序—指一台席面或者数个筵宴肴馔在原料、温度、色泽、味型、浓淡等方面的合理搭配、上菜的顺序、筵宴设计和饮食过程的和谐与节奏化程序等。

比如,明代著名美食家袁宏道指出:“上菜之法,咸者宜先,淡者宜后,浓者宜先,薄者宜后,无汤者宜先,有汤者宜后…….度客食饱而脾困矣,须用辛辣以振动之;虑客酒多则胃疲矣,须用酸甘以提醒之。

”【23】9)境—优雅的宴饮环境,有人工环境、自然环境、两者相结合的环境等等。

例如王勃的《滕王阁序》中的“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”;例如李白的“花间一壶酒,独酌无相亲……”。

《红楼梦》中的饮食环境等都是一种饮食审美意识的文学反映。

10)趣—愉快的情趣和高雅的格调,是物质享受同时的精神享受,在中国古代整个筵宴过程总是要安排丰富多彩的活动。

唱吟、歌舞、丝竹、博戏、雅谈、书画等等,从而使饮食过程变成了一种综合性的文化活动。

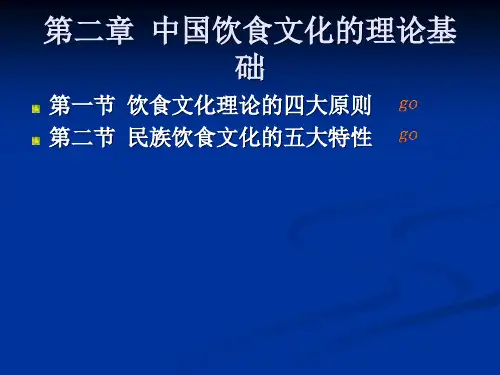

【24】第二节饮食文化理论的四大原则【25】一、食疗合一这是中华民族饮食文化的显著特色。

结合中医中药,可以看出“医食同源”的特征。

贾思勰的《齐民要术》、明代李时珍的《本草纲目》周代王宫里就有所谓“食医”,主管王宫的六食、六饮、六膳、百羞、百酱,八珍之齐。