第三章 核辐射测量的统计误差和数据处理201003301953[21793]

- 格式:ppt

- 大小:961.50 KB

- 文档页数:38

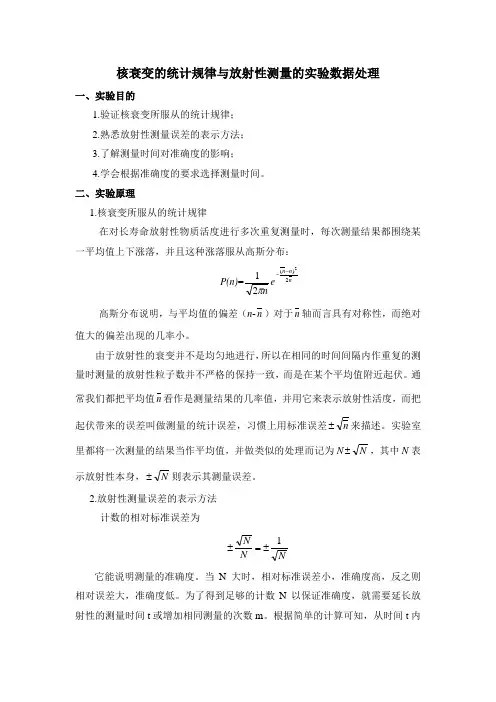

核衰变的统计规律与放射性测量的实验数据处理一、实验目的1.验证核衰变所服从的统计规律;2.熟悉放射性测量误差的表示方法;3.了解测量时间对准确度的影响;4.学会根据准确度的要求选择测量时间。

二、实验原理1.核衰变所服从的统计规律在对长寿命放射性物质活度进行多次重复测量时,每次测量结果都围绕某一平均值上下涨落,并且这种涨落服从高斯分布:P(n)=nn n en2)(221--π高斯分布说明,与平均值的偏差(n -n )对于n 轴而言具有对称性,而绝对值大的偏差出现的几率小。

由于放射性的衰变并不是均匀地进行,所以在相同的时间间隔内作重复的测量时测量的放射性粒子数并不严格的保持一致,而是在某个平均值附近起伏。

通常我们都把平均值n 看作是测量结果的几率值,并用它来表示放射性活度,而把起伏带来的误差叫做测量的统计误差,习惯上用标准误差n ±来描述。

实验室里都将一次测量的结果当作平均值,并做类似的处理而记为N N ±,其中N 表示放射性本身,N ±则表示其测量误差。

2.放射性测量误差的表示方法 计数的相对标准误差为NN N 1±=±它能说明测量的准确度。

当N 大时,相对标准误差小,准确度高,反之则相对误差大,准确度低。

为了得到足够的计数N 以保证准确度,就需要延长放射性的测量时间t 或增加相同测量的次数m 。

根据简单的计算可知,从时间t 内测得的结果中算出的计数率的标准误差为t ntN t N ±=±=±2 其中N 为t 时间内测得的脉冲数目,n 为单位时间内的脉冲数。

计数率的相对标准误差E 用下式表示:ntn tnE 1±=±= 在每次测量的数据里,实际上都包含本底计数,本底计数是由于宇宙射线和测量装置周围有微量放射性物质沾污等因素造成的,也服从统计规律。

所以,本底的标准误差也要加到样品的测量结果里去,这就增加了测量的标准误差。

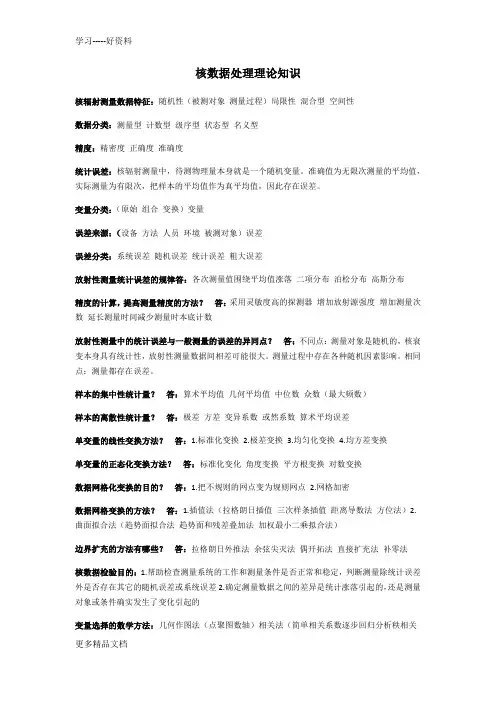

核数据处理理论知识核辐射测量数据特征:随机性(被测对象测量过程)局限性混合型空间性数据分类:测量型计数型级序型状态型名义型精度:精密度正确度准确度统计误差:核辐射测量中,待测物理量本身就是一个随机变量。

准确值为无限次测量的平均值,实际测量为有限次,把样本的平均值作为真平均值,因此存在误差。

变量分类:(原始组合变换)变量误差来源:(设备方法人员环境被测对象)误差误差分类:系统误差随机误差统计误差粗大误差放射性测量统计误差的规律答:各次测量值围绕平均值涨落二项分布泊松分布高斯分布精度的计算,提高测量精度的方法?答:采用灵敏度高的探测器增加放射源强度增加测量次数延长测量时间减少测量时本底计数放射性测量中的统计误差与一般测量的误差的异同点?答:不同点:测量对象是随机的,核衰变本身具有统计性,放射性测量数据间相差可能很大。

测量过程中存在各种随机因素影响。

相同点:测量都存在误差。

样本的集中性统计量?答:算术平均值几何平均值中位数众数(最大频数)样本的离散性统计量?答:极差方差变异系数或然系数算术平均误差单变量的线性变换方法?答:1.标准化变换 2.极差变换 3.均匀化变换 4.均方差变换单变量的正态化变换方法?答:标准化变化角度变换平方根变换对数变换数据网格化变换的目的?答:1.把不规则的网点变为规则网点 2.网格加密数据网格变换的方法?答:1.插值法(拉格朗日插值三次样条插值距离导数法方位法)2.曲面拟合法(趋势面拟合法趋势面和残差叠加法加权最小二乘拟合法)边界扩充的方法有哪些?答:拉格朗日外推法余弦尖灭法偶开拓法直接扩充法补零法核数据检验目的:1.帮助检查测量系统的工作和测量条件是否正常和稳定,判断测量除统计误差外是否存在其它的随机误差或系统误差2.确定测量数据之间的差异是统计涨落引起的,还是测量对象或条件确实发生了变化引起的变量选择的数学方法:几何作图法(点聚图数轴)相关法(简单相关系数逐步回归分析秩相关系数)秩和检验法谱数据处理—问答题谱的两大特点?答:1.放射性核素与辐射的能量间存在一一对应关系2.放射性核素含量和辐射强度成正比谱光滑的意义是什么?方法有哪些?答:意义1.由于核衰变及测量的统计性,当计数较小时,计数的统计涨落比较大,计数最多的一道不一定是高斯分布的期望,真正峰被湮没在统计涨落中2.为了在统计涨落的影响下,能可靠的识别峰的存在,并准确确定峰的位置和能量,从而完成定性分析,就需要谱光滑3.由于散射的影响,峰边界受统计涨落较大,需要谱光滑方法算术滑动平均法重心法多项式最小二乘法其他(傅里叶变换法)寻峰的方法有哪些?答:简单比较法导数法对称零面积变换法二阶插值多项式计算峰位法重心法拟合二次多项式计算峰位法峰面积计算的意义和方法?答:1)峰面积的计算是定量分析的基础。

辐射误差公式

辐射误差是指在测量辐射量时与真实值之间的差异。

辐射误差公式是用于计算辐射误差的数学公式。

辐射误差公式可以根据具体的测量方法和仪器进行不同的推导和建立。

以下是一种常见的辐射误差公式的示例:

辐射误差(ΔE)= E测量值 - E真实值

其中,E测量值表示测量得到的辐射量,E真实值表示实际的辐射量。

为了更准确地评估辐射误差,我们还可以将其分解为更多的组成部分:

总辐射误差(ΔEt)= 系统误差(ΔEs) + 个体误差(ΔEi)

系统误差是由于仪器的固有特性或校准不准确性引起的误差。

个体误差是由于不同测量者之间的差异、测量环境的变化或其他随机因素引起的误差。

系统误差可以通过对仪器进行校准或使用经过校准的仪器来减小。

个体误差通常无法完全消除,但可以通过多次测量并取平均值来减小其影响。

在实际应用中,我们通常还会引入一个可信度因子(K)来表征辐射误差的可信度:

可信度因子(K)= ΔE / E真实值

可信度因子越接近于1,说明辐射误差越小,测量结果越可信。

总结起来,辐射误差公式是用于计算辐射量测量结果与真实值之间差异的数学公式。

通过对系统误差和个体误差的分析和减小,可以提高辐射量测量的准确性和可靠性。

同时,使用可信度因子可以评估辐射误差的可信度。

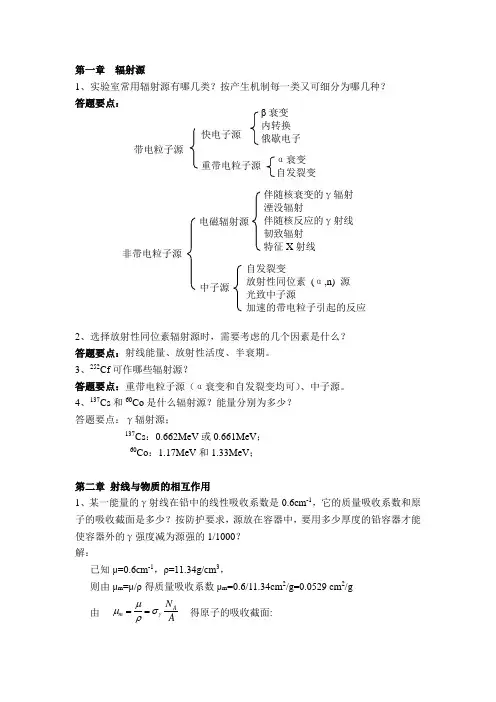

第一章 辐射源1、实验室常用辐射源有哪几类?按产生机制每一类又可细分为哪几种?2、选择放射性同位素辐射源时,需要考虑的几个因素是什么? 答题要点:射线能量、放射性活度、半衰期。

3、252Cf 可作哪些辐射源?答题要点:重带电粒子源(α衰变和自发裂变均可)、中子源。

4、137Cs 和60Co 是什么辐射源?能量分别为多少? 答题要点:γ辐射源;137Cs :0.662MeV 或0.661MeV ; 60Co :1.17MeV 和1.33MeV ;第二章 射线与物质的相互作用1、某一能量的γ射线在铅中的线性吸收系数是0.6cm -1,它的质量吸收系数和原 子的吸收截面是多少?按防护要求,源放在容器中,要用多少厚度的铅容器才能 使容器外的γ强度减为源强的1/1000? 解:已知μ=0.6cm -1,ρ=11.34g/cm 3,则由μm =μ/ρ得质量吸收系数μm =0.6/11.34cm 2/g=0.0529 cm 2/g 由 得原子的吸收截面: A m N Aγμμσρ==232322070.0529 6.02101.8191018.19m A A N cm bγσμ-⎛⎫==⨯ ⎪⨯⎝⎭≈⨯=由 得:()000111000ln ln 33ln 10 2.311.50.60.6I I t I I cm μμ⎛⎫⎛⎫ ⎪== ⎪ ⎪⎝⎭ ⎪⎝⎭==⨯=或由 得01()1000I t I =时铅容器的质量厚度t m 为: ()()()000332111000ln ln11ln 10ln 100.052933 2.3ln 100.05290.0529130.435/m m m m I I t I I g cm μμμ--⎛⎫⎛⎫ ⎪=-=- ⎪ ⎪⎝⎭ ⎪⎝⎭=-=-⨯==≈10、如果已知质子在某一物质中的射程和能量关系曲线,能否从这一曲线求得d (氘核)与t (氚核)在物质中的射程值?如果能够求得,请说明如何计算? 答题要点:方式一:若已知能量损失率,从原理上可以求出射程: 整理后可得:在非相对论情况下:()m m t I t I e μ-=0()t I t I e μ-=0001(/)RE E dE R dx dxdE dE dE dx ===-⎰⎰⎰0202404πE m v R dEz e NB=⎰22E v M =0024'02πE m E R dE z e NM B=⎰212E Mv =则在能量相同的情况下:从而得:方式二:若已知能量损失率,从原理上可以求出射程: 整理后可得:在非相对论情况下:从而得: 在速度v 相同的情况下,上式积分项相同,则12、当10MeV 氘核与10MeV 电子穿过铅时,请估算他们的辐射损失之比是多少?当20MeV 电子穿过铅时,辐射损失与电离损失之比是多少? 答题要点:已知辐射能量损失率理论表达式为:对于氘核而言,m d =1875.6139MeV ;对于电子而言,m e =0.511MeV ,而它们的电荷数均为1,则10MeV 的氘核与10MeV 的电子穿过铅时,它们的辐射损失率之比为:22222228222220.5117.42101857.6139d e d e de e d Z Z Z m Z NE Z NE m m Z m -==≈⨯222NZm E z dx dE S radrad∝⎪⎭⎫ ⎝⎛-=00001(/)R E E dE R dx dx dEdEdE dx ===-⎰⎰⎰0202404πE m v R dEz e NB =⎰212E Mv =dE Mvdv =21222211R M z R M z =0302404πv m Mv R dv z e N B=⎰222222aa ab ab b b ab a ba bb aM R M z z M R M z z M z R R M z ==⋅=⋅⋅22212211M z R R M z =E e =20MeV 时,在相对论区,辐射损失和电离损失之比有如下表达式:()()700re ZE dE dx dE dx -=-则 20MeV 的电子穿过铅时,辐射损失和电离损失之比为:20822.34700⨯≈第三章 核辐射测量的统计误差和数据处理3 本底计数率是10±1s -1,样品计数率是50±2s -1, 求净计数率及误差。

实验二 γ射线的吸收一、实验目的:1、了解γ射线在物质中的吸收规律;2、测量γ射线在不同介质中的吸收系数。

二、实验器材:1、KZG03C 辐射检测仪一台;2、Cs137点放射源一个;3、铅准直器一个;4、40×40×dcm3的水泥、铝、铁、铜、铅吸收屏若干块(附屏支架);5、手套、长钳夹子、尺子、绳子各一套。

三、实验原理:天然γ射线与物质相互作用的三种主要形式:光电效应、康普顿散射和形成电子对效应。

由于三种效应的结果,γ射线通过物质时发生衰减(吸收),其总衰减系数应为三者之和:实验证明,γ射线在介质中的衰减服从指数规律:de I I μ-=0,mm d e I I μ-=0μ=(- Ln(I/I O ))/d , μm =(- Ln(I/I O ))/d m式中:I 为射线经过某一介质厚度的仪器净读数(减去本底);I 0为起始射线未经过介质的仪器净读数(减去本底); d 为介质厚度,单位为cm; d m 为介质面密度,单位为g/cm 2 ;μ 为γ射线经过介质的线吸收系数,单位为cm -1;κστμ++=μm 为γ射线经过介质的质量吸收系数,单位为g/cm 2 ; 半吸收厚度:为使射线强度减少一半时物质的厚度,即021I I =时,μ2ln 21=d 或 212ln d =μ四、实验内容:1. 选择良好的测量条件(窄束),测量 Cs 137源的γ射线在同一组吸收屏(水泥、铝、铁、铜、铅)中的吸收曲线,并由半厚度定出吸收系数;2. 用最小二乘拟合的方法计算出吸收系数与1中的结果进行比较;3. 测量不同散射介质时(同一角度,同一厚度)γ射线的强度。

五、实验步骤: 1. 吸收实验1) 调整装置,使放射源、准直孔、探测器的中心在一条直线上; 2) 测量本底I 0’;3) 将源放入准直器中,测量无吸收屏时γ射线强度I 0”;4) 逐渐增加吸收屏,并按相对误差在N ±δ的要求测出对应厚度计数I d ’,每个点测三次取平均植;5) 更换一种吸收屏,重复步骤4,测量时注意测量条件不变。

《核辐射测量方法》课件一、课件概述本课件旨在介绍核辐射的基本概念、测量方法及其应用。

通过本课件的学习,使学员掌握核辐射的性质、测量原理和常用的测量方法,为核辐射防护和核事故应急处理提供技术支持。

二、课件内容1. 核辐射的基本概念1.1 辐射1.2 核辐射1.3 辐射剂量2. 核辐射的性质2.1 辐射类型2.2 辐射能量2.3 辐射穿透性3. 核辐射测量原理3.1 辐射与物质的相互作用3.2 辐射探测原理3.3 辐射测量仪器4. 核辐射测量方法4.1 放射性核素测量4.1.1 活度测量4.1.2 核素识别4.2 射线辐射测量4.2.1 剂量率测量4.2.2 射线成像4.3 辐射环境监测4.3.1 环境辐射水平监测4.3.2 放射性废物监测5. 核辐射测量技术应用5.1 核能利用5.2 医学诊断与治疗5.3 地质勘探5.4 生物示踪6. 核辐射防护与应急处理6.1 辐射防护原则6.2 辐射防护措施6.3 核事故应急处理三、课件结构1. 课件首页:核辐射测量方法简介2. 章节页面:核辐射的基本概念、性质、测量原理、测量方法、应用、防护与应急处理3. 图片及动画:生动展示核辐射测量过程和防护措施4. 练习题:巩固所学知识四、课件制作要求1. 文字:清晰、简洁、易懂,符合学员阅读习惯2. 图片:选用高质量的图片,具有代表性,便于学员理解3. 动画:生动形象,展示核辐射测量过程和防护措施4. 练习题:具有针对性,帮助学员巩固所学知识五、课件使用建议1. 结合课程安排,合理安排课件内容的学习顺序2. 充分利用课件中的图片、动画等多媒体元素,提高学习兴趣3. 针对课件中的练习题,进行自我测试,巩固所学知识4. 如有疑问,及时与讲师或其他学员沟通交流,提高学习效果核辐射测量方法是核能利用、医学诊断与治疗、地质勘探等领域的重要技术手段。

通过本课件的学习,希望学员能够掌握核辐射的基本概念、性质、测量原理和应用,提高核辐射防护和应急处理能力。

核辐射测量方法复习资料第一章1、误差类型⑴ 偶然误差:在实际的测量中,由于某些无法控制的因素或测量的量的本身具有统计涨落的规律,使得测得的数据总是不一样,有时大,有时小,总在某一数值附近上下变化。

(2)系统误差:由某未发现或未校正的影响因素造成了测量数据与另一组数据相比单向的偏大或偏小,一旦这种影响因素被校正,误差就会消失。

(3)过失误差:由操作人员粗心大意或者不负责任等原因引起的误差。

2、灵敏度的概念所谓灵敏度是指被测定的物理量的变化会引起测量值变化的幅度。

若幅度大,说明灵敏度高;反之,若幅度小,则说明灵敏度差。

3、检出限所谓检出限是指最小的探测极限。

4、置信度的概念置信度是指某测量值落在某一范围内的概率。

如单次测量值x 落在2x σ±之内的或然率为95.4%,即置信度为95.4%;落在3x σ±内的或然率为99.7%,即置信度为99.7%;落在4x σ±内的或然率为99.9%,即置信度为99.9%。

5、放射性统计涨落的计数标准偏差的表示方法:N σ6、可疑观测值的处理方法可疑观测值不可轻易舍弃,需经过初步分析判断再决定保留或舍弃。

处理的方法如下:⑴可疑值的初步判断在发现某一次观测值与已有的观测数据相差较大时,例如大于标准差σ的二倍,则需要加以注意。

因为误差大于2σ的观测值出现的或然率只有5%。

检查的内容主要包括:①测试样品有无污染、损失、测量几何条件是否正确;②仪器工作是否正常;③电源及周围环境、温度、湿度是否在正常范围内;④操作、读数、记录是否有误等等。

若这些方面都没有发现问题或差错,则只有根据误差理论对数据的可靠性进行判断,再决定数据的取舍。

(2)舍弃的标准除去可疑数值外,将其余数值做平均值;若可疑数值与平均值之差大于4δ,则舍弃此观测值。

第二章1、放射性核素的衰变类型①α衰变:放射性核素的原子核自发地放出α粒子而变成另一种核素的原子核的过程称为α衰变。

衰变式如下:4422X Y He A A Z Z --→+;特点:(1)α衰变时放出的α粒子能量是一定的;(2)有的核素衰变时放出单一能量的α粒子,有的核素衰变时放出几种能量不同的α粒子;(3)当α衰变放出几种能量的α粒子时,可伴随放出γ射线.②β-衰变:放射性核素的原子核自发地放出β-粒子而变成另一个核素的原子核的过程称为β-衰变。

核数据处理理论知识核辐射测量数据特征:随机性(被测对象测量过程)局限性混合型空间性数据分类:测量型计数型级序型状态型名义型精度:精密度正确度准确度统计误差:核辐射测量中,待测物理量本身就是一个随机变量。

准确值为无限次测量的平均值,实际测量为有限次,把样本的平均值作为真平均值,因此存在误差。

变量分类:(原始组合变换)变量误差来源:(设备方法人员环境被测对象)误差误差分类:系统误差随机误差统计误差粗大误差放射性测量统计误差的规律答:各次测量值围绕平均值涨落二项分布泊松分布高斯分布精度的计算,提高测量精度的方法?答:采用灵敏度高的探测器增加放射源强度增加测量次数延长测量时间减少测量时本底计数放射性测量中的统计误差与一般测量的误差的异同点?答:不同点:测量对象是随机的,核衰变本身具有统计性,放射性测量数据间相差可能很大。

测量过程中存在各种随机因素影响。

相同点:测量都存在误差。

样本的集中性统计量?答:算术平均值几何平均值中位数众数(最大频数)样本的离散性统计量?答:极差方差变异系数或然系数算术平均误差单变量的线性变换方法?答:1.标准化变换 2.极差变换 3.均匀化变换 4.均方差变换单变量的正态化变换方法?答:标准化变化角度变换平方根变换对数变换数据网格化变换的目的?答:1.把不规则的网点变为规则网点 2.网格加密数据网格变换的方法?答:1.插值法(拉格朗日插值三次样条插值距离导数法方位法)2.曲面拟合法(趋势面拟合法趋势面和残差叠加法加权最小二乘拟合法)边界扩充的方法有哪些?答:拉格朗日外推法余弦尖灭法偶开拓法直接扩充法补零法核数据检验目的:1.帮助检查测量系统的工作和测量条件是否正常和稳定,判断测量除统计误差外是否存在其它的随机误差或系统误差2.确定测量数据之间的差异是统计涨落引起的,还是测量对象或条件确实发生了变化引起的变量选择的数学方法:几何作图法(点聚图数轴)相关法(简单相关系数逐步回归分析秩相关系数)秩和检验法谱数据处理—问答题谱的两大特点?答:1.放射性核素与辐射的能量间存在一一对应关系2.放射性核素含量和辐射强度成正比谱光滑的意义是什么?方法有哪些?答:意义1.由于核衰变及测量的统计性,当计数较小时,计数的统计涨落比较大,计数最多的一道不一定是高斯分布的期望,真正峰被湮没在统计涨落中2.为了在统计涨落的影响下,能可靠的识别峰的存在,并准确确定峰的位置和能量,从而完成定性分析,就需要谱光滑3.由于散射的影响,峰边界受统计涨落较大,需要谱光滑方法算术滑动平均法重心法多项式最小二乘法其他(傅里叶变换法)寻峰的方法有哪些?答:简单比较法导数法对称零面积变换法二阶插值多项式计算峰位法重心法拟合二次多项式计算峰位法峰面积计算的意义和方法?答:1)峰面积的计算是定量分析的基础。

核辐射量的测量与计算方法核辐射是一种常见的物理现象,它对人类和环境都有潜在的危害。

因此,测量和计算核辐射量是非常重要的。

本文将探讨核辐射量的测量与计算方法,并介绍一些相关的技术。

首先,核辐射量的测量是通过使用辐射测量仪器来完成的。

辐射测量仪器主要有放射性计数器和辐射剂量仪。

放射性计数器用于测量放射性物质的放射性衰变速率,它可以测量放射性核素的活度。

辐射剂量仪用于测量辐射剂量,即单位时间内辐射能量的吸收量。

辐射剂量仪可以测量不同类型的辐射,如γ射线、α粒子和β粒子。

测量核辐射量时,还需要考虑辐射的吸收和散射。

辐射在物质中的吸收和散射会导致辐射强度的减少。

因此,为了准确测量核辐射量,需要进行辐射补偿。

辐射补偿是通过校正系数来实现的,这些校正系数考虑了辐射在不同物质中的吸收和散射情况。

核辐射量的计算方法可以分为两种:直接计算和间接计算。

直接计算是通过将辐射测量结果与相应的辐射补偿因子相乘来得到核辐射量。

辐射补偿因子是根据特定辐射类型和能量范围的实验数据确定的。

间接计算是通过测量辐射源的特性,如活度或辐射强度,然后使用相应的公式计算核辐射量。

在核辐射量的计算中,还需要考虑辐射的生物效应。

不同类型的辐射对生物体的影响不同,因此需要对辐射进行加权。

这可以通过乘以相应的生物效应因子来实现。

生物效应因子是根据辐射类型和生物体的敏感度确定的。

通过考虑生物效应因子,可以更准确地评估核辐射对人体和环境的潜在危害。

除了测量和计算核辐射量,还需要进行辐射监测和控制。

辐射监测是指对辐射源和辐射环境进行定期检查和评估。

辐射控制是指采取措施来减少或消除辐射的危害。

辐射监测和控制是核能安全的重要组成部分,可以保护人类和环境免受核辐射的伤害。

总之,核辐射量的测量与计算方法是保护人类和环境免受核辐射危害的关键。

通过使用辐射测量仪器和考虑辐射补偿、生物效应因子等因素,可以准确测量和计算核辐射量。

此外,辐射监测和控制也是非常重要的,可以确保核能的安全使用。

235. 辐射监测数据的实时处理与分析235、辐射监测数据的实时处理与分析在当今科技迅速发展的时代,辐射监测成为了保障环境安全、公众健康以及各类设施正常运行的重要环节。

辐射监测数据的实时处理与分析更是其中的关键,它能够让我们及时了解辐射状况,做出准确的判断和有效的应对措施。

首先,我们来了解一下什么是辐射监测。

辐射监测简单来说,就是对环境中放射性物质的辐射水平进行测量和评估。

这包括了对自然辐射源,如来自太阳和宇宙射线的辐射,以及人工辐射源,比如核设施、医疗设备、工业应用中的放射性物质等的监测。

辐射监测数据的实时获取是整个处理与分析流程的起点。

为了实现实时监测,通常会采用一系列先进的仪器设备。

这些设备能够快速、准确地测量辐射强度、能量分布等关键参数。

比如,常用的探测器有盖革计数器、闪烁探测器等。

它们能够将辐射信号转化为电信号,然后通过数据传输系统,如无线网络、有线通信等,将监测数据实时传送到处理中心。

当数据被实时获取后,接下来就是数据的预处理环节。

这个环节的主要任务是对原始数据进行筛选、清理和初步的校正。

由于监测环境的复杂性和仪器的自身特性,可能会导致数据中存在噪声、误差或者缺失值。

因此,需要通过一系列的算法和方法对数据进行过滤和修复。

例如,可以采用中值滤波、均值滤波等方法来去除噪声,通过线性回归、多项式拟合等方法对数据进行校正,以提高数据的准确性和可靠性。

在完成数据预处理后,就进入到了核心的数据分析阶段。

数据分析的方法多种多样,具体的选择取决于监测的目的和数据的特点。

常见的方法包括统计分析、趋势分析、频谱分析等。

统计分析可以帮助我们了解辐射数据的分布特征,比如均值、方差、最大值、最小值等。

通过这些统计量,我们能够快速判断辐射水平是否处于正常范围。

趋势分析则主要用于观察辐射水平随时间的变化趋势。

如果发现辐射水平呈现出持续上升或下降的趋势,就需要进一步调查原因,可能是监测区域内有新的辐射源出现,或者是原有辐射源的状态发生了改变。