人教版高中历史《张之洞与洋务运动》

- 格式:pptx

- 大小:14.72 MB

- 文档页数:19

对xx在洋务运动中的作用的思考评价张之洞这个人,我想我是没有太大的资格的,只因为以我的学识,还没有达到能完整地评价一个人的地步。

我这里想说的,只是关于张之洞在洋务运动中所发挥的作用的一些个人的看法。

直接接触的有关洋务运动的文本,首先肯定是由高等教育出版社出版的《中国近代史纲要》。

在第二章的第二节的第一小点的第二段有这样一句话:“为了挽救清政府的统治危机,封建统治阶级中的部分成员如,奕䜣、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等,主张引进、仿造西方的武器装备和学习西方的科学技术,创设系带企业,兴办洋务。

这些官员被称为“洋务派”。

这里我曾有一个疑惑,在列举部分成员时,不是按照姓氏笔画为序。

那么,编者又是按照怎么样的顺序来列举这些人的呢?按照他们在洋务派中重要地位?是他们的官位大小?还是仅仅是列举,没有做其他的考虑。

我想这个问题在结束时可以解决。

后文还有一处提到张之洞,在列举1890年前洋务派兴办的近代企时,“1890年,张之洞在汉阳创办湖北机炮厂。

”这句话出现在所有被列举的军事工业之后。

此外,这本书再无关于张之洞任何描述。

对于这章的内容,我的理解是张之洞作为洋务运动的主要成员,参与洋务派的洋务事业。

当然,了解这些是远远不够的,其人其事怎么可以用几句话概括呢?《中国近代史上的关键人物》一书中,简要的介绍了他的生平。

可以说他是一个官二代了,父亲是知府。

他在十六岁高中乡试解元,后来会试取中为一甲第三名。

此后,便开始了他的仕途,最初是在京中的翰林院供职。

光绪七年十一月,补授他为山西巡抚。

他在山西工①作三年后,也就是光绪十年,中法战争爆发,朝廷命令其取代两广总督张树声。

其实中法战争对张之洞的影响很大,不仅仅是实授张之洞为两广总督那么简单,中法战争对张之洞内心触动也是一个重要的方面。

做了六年的两广总督后,他被调补为湖广总督,自此一直坐镇武汉。

他的仕途与洋务运动又有什么关系呢?联系当时的历史背景,可以知道在1876年到1879年,张之洞在为山西巡抚时,山西发生特大灾荒,也就是“丁戊奇荒”。

2019-2020年人教版高中历史中国近代史上册《洋务运动》说课稿《洋务运动》是人教版高级中学历史教材中国近现代史(上册)第二章:《中国资本主义的产生、发展和半殖民地半封建社会的形成》的第二节。

一、说教材(一)、整体感知:在镇压太平天国运动过程中,清政府内部产生了洋务派。

从60年代到90年代,洋务派掀起了洋务运动。

该运动虽然未能使中国走上富强道路,但在客观上具有一些进步作用。

(二)、教学目标1.基础知识:掌握洋务派与顽固派的相同点和不同点;掌握洋务运动的主要内容;理解洋务运动失败的原因;正确理解并掌握对洋务运动的评价。

2.能力目标:①通过学生对洋务派与顽固派相同点与不同点的分析,培养学生透过现象看本质的能力。

②通过对洋务运动的评价,培养学生运用辩证唯物主义的基本观点分析问题的能力。

③通过分析洋务运动失败原因,使学生掌握由外及内、由表及里,层层分析历史事件的方法。

3.思想教育目标①.洋务派和顽固派在维护清王朝统治的根本立场上相同,但在解决内忧外患的政策手段上有所不同。

②.洋务运动主张中体西用,借以求强求富。

他们既要维护清朝统治,又阻挡不了外国的侵略,最终洋务运动破产。

③.洋务运动在客观上刺激了中国资本主义的发展,对本国经济的解体起到了一定的推动作用,同时对外国经济势力的扩张也起了一些抵制作用。

(三)、教学重点、难点及解决办法1.洋务运动兴起和发展的概况。

2.洋务运动失败的主要原因3.洋务运动的评价。

解决办法:①结合第二次鸦片战争后清政府所面临的内外形势,引导学生认识洋务运动的兴起和发展。

②洋务运动的评价:首先,洋务运动的破坏,说明洋务运动不能使中国走上富强的道路,也无法实现维护清朝统治的目的。

其次,洋务运动还是有它的进步意义的,表现在:它引进了西方国家的近代生产方式,第一批近代企业在中国出现了;培养了一批近代科技人员;在客观上对本国封建经济起到了一定的解体作用,从而刺激了资本主义的发展;民族工业的兴办,对外国经济势力的扩张也起到了一定的抵制作用。

课文注释:“中体西用”思想的发展脉络“中体西用”是“中学为体、西学为用”的节缩语。

这是中国近代特别是晚清时期流行一时的思想观点,主要是阐述如何处理中西文化关系,也密切关涉到政治思想领域。

受鸦片战争的刺激,林则徐、魏源辈“开眼看世界”,提出“师夷长技以制夷”的主张,这虽然已包含着对中西双方各自“长”“短”的初步比较判断,但还不能明确地体现“中体西用”思想。

到19世纪60年代洋务运动兴起之际,这种思想观点开始出现。

冯桂芬在《校邠庐抗议》中提出的“以中国伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”一语,一般被看作是对“中体西用”思想的最早表达。

当然,这中间也没有直接使用“体”、“用”等字眼。

以后多年间,从洋务派到早期维新派的一些人物,多有类似的表述。

如王韬所说的“器则取诸西国,道则备自当躬”;薛福成持论的“取西人器数之学,以卫尧、舜、禹、汤、文、武、周、孔之道”;郑观应阐述的“中学其本也,西学其末也;主以中学,辅以西学”等等,都是典型的例子。

最早直接使用“中体西用”概念的,一般认为是一个叫沈寿康(字毓桂)的人,1895年他在《万国公报》第75期上发表的《匡时策》中说:“夫中西学问,本自互有得失,为华人计,宜以中学为体,西学为用。

”第二年,任清朝工部尚书的孙家鼐在《遵议开办京师大学堂》折中说:“今中国创立京师大学堂,自应以中学为主,西学为辅,中学为体,西学为用。

”这虽然是就教育方针而言,但实际上也是一种更广义上的文化观。

在维新运动时期,中体西用说颇为流行,甚至连维新派领袖康有为也说过“中学体也,西学用也,无体不立,无用不行”之类的话。

不过,维新派“中体西用”论的实际含义与洋务派有明显不明,实质上已经突破旧框框,达到一个新的境界。

洋务派人物“中体西用”论的集大成者和最典型的代表人物是张之洞,而他这方面的代表作是《劝学篇》。

洋务运动张之洞对xx在洋务运动中的作用的思考评价张之洞这个人,我想我是没有太大的资格的,只因为以我的学识,还没有达到能完整地评价一个人的地步。

我这里想说的,只是关于张之洞在洋务运动中所发挥的作用的一些个人的看法。

直接接触的有关洋务运动的文本,首先肯定是由高等教育出版社出版的《中国近代史纲要》。

在第二章的第二节的第一小点的第二段有这样一句话:“为了挽救清政府的统治危机,封建统治阶级中的部分成员如,奕?、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等,主张引进、仿造西方的武器装备和学习西方的科学技术,创设系带企业,兴办洋务。

这些官员被称为“洋务派”。

这里我曾有一个疑惑,在列举部分成员时,不是按照姓氏笔画为序。

那么,编者又是按照怎么样的顺序来列举这些人的呢?按照他们在洋务派中重要地位?是他们的官位大小?还是仅仅是列举,没有做其他的考虑。

我想这个问题在结束时可以解决。

后文还有一处提到张之洞,在列举1890年前洋务派兴办的近代企时,“1890年,张之洞在汉阳创办湖北机炮厂。

”这句话出现在所有被列举的军事工业之后。

此外,这本书再无关于张之洞任何描述。

对于这章的内容,我的理解是张之洞作为洋务运动的主要成员,参与洋务派的洋务事业。

当然,了解这些是远远不够的,其人其事怎么可以用几句话概括呢?《中国近代史上的关键人物》一书中,简要的介绍了他的生平。

可以说他是一个官二代了,父亲是知府。

他在十六岁高中乡试解元,后来会试取中为一甲第三名。

此后,便开始了他的仕途,最初是在京中的翰林院供职。

光绪七年十一月,补授他为山西巡抚。

他在山西工①作三年后,也就是光绪十年,中法战争爆发,朝廷命令其取代两广总督张树声。

其实中法战争对张之洞的影响很大,不仅仅是实授张之洞为两广总督那么简单,中法战争对张之洞内心触动也是一个重要的方面。

做了六年的两广总督后,他被调补为湖广总督,自此一直坐镇武汉。

他的仕途与洋务运动又有什么关系呢?联系当时的历史背景,可以知道在1876年到1879年,张之洞在为山西巡抚时,山西发生特大灾荒,也就是“丁戊奇荒”。

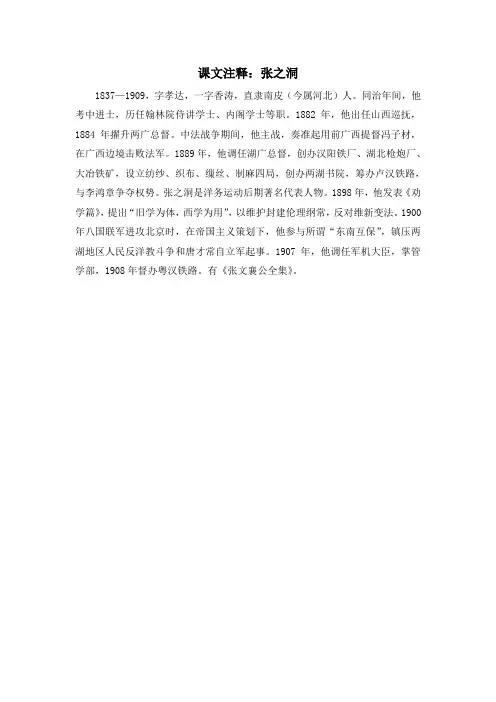

课文注释:张之洞

1837—1909,字孝达,一字香涛,直隶南皮(今属河北)人。

同治年间,他考中进士,历任翰林院侍讲学士、内阁学士等职。

1882年,他出任山西巡抚,1884年擢升两广总督。

中法战争期间,他主战,奏准起用前广西提督冯子材,在广西边境击败法军。

1889年,他调任湖广总督,创办汉阳铁厂、湖北枪炮厂、大冶铁矿,设立纺纱、织布、缫丝、制麻四局,创办两湖书院,筹办卢汉铁路,与李鸿章争夺权势。

张之洞是洋务运动后期著名代表人物。

1898年,他发表《劝学篇》,提出“旧学为体,西学为用”,以维护封建伦理纲常,反对维新变法。

1900年八国联军进攻北京时,在帝国主义策划下,他参与所谓“东南互保”,镇压两湖地区人民反洋教斗争和唐才常自立军起事。

1907年,他调任军机大臣,掌管学部,1908年督办粤汉铁路。

有《张文襄公全集》。

课文注释:洋务运动以及评价19世纪60年代起,清政府中一批有见识的官员掀起了一个名为“师夷长技以自强”的洋务运动,引进西方先进技术,创办近代工厂。

1860年12月曾国藩上奏折说,目前借外国力量助剿、运粮,可减少暂时的忧虑;将来学习外国技艺,造炮制船,还可收到永久的利益。

第二年,他对上述看法加以发挥,主张购外国船炮,访求能人巧匠,先演习,后试造,不过一二年,火轮船必成为官民通行之物,那时可以剿发(指太平军)、捻(捻军),勤远略,这是救时第一要务(《曾文正公全集》奏稿,第14卷,第11页)。

1862年,李鸿章到上海后,得到外国侵略者帮助训练洋炮队、设洋炮局。

他认为,清军作战往往数倍于外敌,仍不能胜,原因在武器不行,枪炮窳滥,如能使火器与西洋相埒,则“平中国有余,敌外国亦无不足”,今起重视,最后可达自主(《李文忠公全书》朋僚函稿,第3卷)。

奕看到曾李两人学造外国船炮,决定派员前往学习,在奏折中说,治国要做到自强,自强以练兵为要,练兵又以制器为先,“我能自强,可以彼此相安”(《筹办夷务始末》咸丰朝)。

奕等人认为,只要在封建制度中加进一些西洋先进技术,可以镇压人民,可以自主自强,封建统治便可长治久安,并认为筹办洋务,必定能得到列强的支持。

在此期间,洋务派创办了一批近代工业,如曾国藩创设的安庆内军械所、李鸿章成立的江南制造总局、左宗棠开办的福州船政局和崇厚经营的天津机器制造局、李鸿章在上海开办的轮船招商局、张之洞在湖北等办的汉阳铁厂等。

关于洋务运动,有人认为它开创了中国近代工业,促进了中国资本主义的发展,有很大的积极作用。

但是,也有人认为洋务派主观上并不希望中国出现资本主义,甚至在其创办民用工业之时,一再表示不允许私人创办同类企业,对资本主义的产生起到一定的阻碍作用。

不过,大多数人都同意,由于洋务派在中国封建制度下,引进了同封建生产关系所不相容的新的生产力——西方先进的科学技术,必然在客观上加速了封建生产关系的瓦解,从而刺激了中国民族资本主义的产生,这是不以洋务派的主观意志为转移的。

洋务运动高中历史知识点总结洋务运动高中历史知识一、洋务运动的兴起1、洋务派第二次鸦片战争后,清朝统治集团内部一些比较开明的官员,主张利用西方先进技术,强兵富国,维护清朝统治。

这些官员称为“洋务派”2、洋务运动的目的※主张利用西方先进技术,强兵富国,维护清朝统治。

3、洋务运动代表※中央:奕?地方:曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞4、洋务运动时间※19世纪60--90年代二、创办近代军事和民用企业1、创建近代军事※19世纪60年代起口号:自强军事工业:曾国藩创办的安庆内军械所(1861)、李鸿章创办的江南制造总局(1865)、左宗棠创办的福州船政局(1866)。

2、创建民用企业※19世纪70年代起口号:求富民用企业:李鸿章创办的轮船招商局(1872)和开平煤矿(1876);张之洞创办的汉阳铁厂(1893)和湖北织布局(1893)。

3、新式学校※中国第一所新式学堂--京师同文馆(1862)。

三、建立新式海陆军1、19世纪60年代起,洋务派组建新式洋枪队。

2、19世界70年代起,洋务派筹建新式海军,80年代,建成南洋、北洋和福建三支海军。

四、洋务运动的影响1、洋务运动的性质※洋务运动是中国历史上第一次近代化运动。

2、评价洋务运动※进步性:在客观上促进了中国民族资本主义的产生,对外国资本的入侵起到了一定的抵制作用。

局限性:洋务运动的根本目的是维护和巩固清政府的统治,加上统治阶级的内部腐败和外国势力的挤压,洋务运动没有使中国走上富强的道路。

洋务运动的历史作用及其失败(1)洋务运动的历史作用首先,洋务派继承了魏源"师夷长技以制夷"的思想,提出"自强"、"求富"的主张,通过所掌握的国家权力集中力量优先发展军事工业,同时也试图"稍分洋商之利',,发展若干民用企业,在客观上对中国的早期工业和民族资本主义的发展起了某些促进作用。

其次,洋务运动中,为了培养通晓洋务的人才,开办了一批新式学堂,派出了最早的官派留学生,这是中国近代教育的开始。