第六章测验项目的难度与区分度

- 格式:ppt

- 大小:135.50 KB

- 文档页数:34

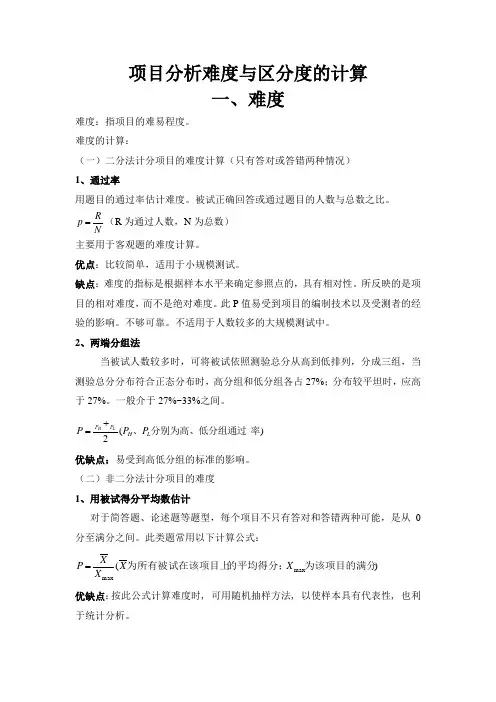

项目分析难度与区分度的计算一、难度难度:指项目的难易程度。

难度的计算:(一)二分法计分项目的难度计算(只有答对或答错两种情况)1、通过率用题目的通过率估计难度。

被试正确回答或通过题目的人数与总数之比。

NR p =(R 为通过人数,N 为总数) 主要用于客观题的难度计算。

优点:比较简单,适用于小规模测试。

缺点:难度的指标是根据样本水平来确定参照点的,具有相对性。

所反映的是项目的相对难度,而不是绝对难度。

此P 值易受到项目的编制技术以及受测者的经验的影响。

不够可靠。

不适用于人数较多的大规模测试中。

2、两端分组法当被试人数较多时,可将被试依照测验总分从高到低排列,分成三组,当测验总分分布符合正态分布时,高分组和低分组各占27%;分布较平坦时,应高于27%。

一般介于27%~33%之间。

)(2率分别为高、低分组通过、L H P P P P P LH +=优缺点:易受到高低分组的标准的影响。

(二)非二分法计分项目的难度1、用被试得分平均数估计对于简答题、论述题等题型,每个项目不只有答对和答错两种可能,是从0分至满分之间。

此类题常用以下计算公式:)(max max为该项目的满分的平均得分;为所有被试在该项目上X X X X P = 优缺点:按此公式计算难度时, 可用随机抽样方法, 以使样本具有代表性, 也利于统计分析。

当测验不是二值计分时,且受测者人数很多时,难度等于总分上高分组与低分组平均分之和与2倍满分之比。

max2x x x p l h +=(max ,,x x x l h 分别代表该项目上高分组,低分组的平均分;满分。

) 2、用难度的校对公式计算在多项选择题中,由于有猜测的成分,被试的得分可能被夸大,不能反映测验的难度,吉尔福德提出了一个难度矫正公式:)(11为选项的数目为实际得到的通过率,为矫正后的通过率,K P CP K KP CP --= 优点:当猜测成分占的比重较大时,不能真实反映实际情况时,适合用这个公式。

项目难度与区分度的影响因素与测量方法概述在项目管理中,项目难度和区分度是决定项目成功与否的重要因素。

本文将探讨项目难度和区分度的影响因素以及测量方法,以帮助项目经理更好地评估项目的复杂性和挑战性,从而制定合理的计划和策略。

影响因素1. 项目规模:项目规模是衡量项目难度和区分度的重要指标。

规模越大,涉及的功能点、团队规模、资源投入等都会增加,难度和区分度也会相应提高。

2. 技术复杂性:技术复杂性是指项目中所涉及的技术难题和解决方案的复杂程度。

如果项目需要采用前沿技术或者解决技术壁垒,那么难度和区分度就会提高。

3. 资源限制:项目中可能存在资源受限的情况,例如时间、人力、预算等。

资源限制会增加项目难度,同时也会影响项目的区分度。

4. 环境不确定性:项目所处的外部环境不确定性也会影响项目的难度和区分度。

例如,市场需求、竞争状况、法律法规等因素的变化都会对项目的进行带来影响。

测量方法1. 项目难度评估矩阵:项目难度评估矩阵是一种常用的评估方法。

通过综合考虑项目规模、技术复杂性、资源限制和环境不确定性等因素,对项目的难度进行评估和量化。

评估结果可以作为项目决策和资源分配的依据。

2. 专家访谈:专家访谈是收集项目难度和区分度信息的有效方法。

通过与相关领域的专家进行访谈,获取他们的意见和建议,以了解项目的难度和区分度。

3. 经验总结和案例分析:对过往的项目经验进行总结和分析,可以得出一些关于项目难度和区分度的规律和经验。

通过借鉴和参考这些经验,可以更好地评估当前项目的复杂性和挑战性。

4. 可行性研究报告:在项目启动前,进行详细的可行性研究,包括市场分析、技术评估、竞争情况等。

可行性研究报告可以提供对项目难度和区分度的详细分析,为项目管理提供重要参考。

结论项目难度和区分度是影响项目成功的重要因素,项目经理需要充分了解和评估项目的复杂性和挑战性,以制定合理的计划和策略。

影响项目难度和区分度的因素包括项目规模、技术复杂性、资源限制和环境不确定性等。

难度与区分度

在测验评价过程中常有一个难度和区分度的问题,通常所说的难度是指试题或试卷难易程度的指标,而且相对于被试的该批考生而言,其计算方法如下:

(1)客观性试题的难度计算:通常用通过率来衡量。

P=R/N×100%(P为通过率,R为答对或通过该题目的人,N为全体考生数)

(2)主观性试题的难度计算:

P=X/W×100%(P为通过率,X为被试在某一试题上的平均分,W为该题的满分)

(3)整个试卷的难度计算:试卷的难度是指一份试卷的总体难易程度,其由试卷中每道题的难度决定。

其计算办法为:将每道题目的难度与满分值相乘的积相加,然后将其总和除以试卷的满分值,所得的商即为整个试卷的难度。

区分度是指区分测验试题对考生实际水平的区分程度,其取值范围介于−1.00和+1.00之间。

(1)客观性试题的区分度计算:

D=Ph-Pl(D为区分度,Ph为高分组通过率,Pl为低分组通过率。

注:将被试依照总分从高到低排列,然后将总分最高的27%和最低的27%的被试分别定为高分组和低分组。

)

(2)主观性试题的区分度计算:

D=(XH-XL)/N(H-L)(XH为高分组总分, XL为低分组总分,H为该题最高分,L为该题最低分,N为考生总人数的25%)

(3)整个试卷的区分度计算:试卷的区分度是指一份试卷总体对学生的区分程度。

其计算办法为:将每道题目的区分度与满分值相乘的积相加,然后将其总和除以试卷的满分值,所得的商即为整个试卷的区分度。

上述标准也常是在设计测验试卷过程中所要考虑的。

第6章测验的项目分析6.1 复习笔记一、测验的难度(一)难度的定义难度是指测验项目的难易程度。

(二)难度的计算测验的计分方法不同,项目难度的计算方法也有所不同。

1.二分法记分项目的难度(1)通过率如果不考虑被试作答是猜测成功的机遇,二分法记分测验项目的难度通常以通过率来表示,即以答对或通过该项目的人数的百分比来表示:。

式中,P代表项目难度,N为全体被试数,R为答对通过该项目的人数。

以通过率表示项目的难度时,通过人数越多,P值越大,其难度越小;通过人数越少,P值越小,难度越大,题目越难。

(2)极端分组法当被试人数较多时,则可以先将被试依照测验总分从高到低排列,分成三组,总分最高的27%被试称为高分组(),总分最低的27%被试为低分组(),分别计算高分组和低分组的通过率,然后求项目的难度。

式中分别表示高分组和低分组的通过率;表示高分组和低分组通过该项目的人数;分别代表高分组和低分组的人数。

2.非二分法记分项目的难度对于论述题,每个项目不只有答对和答错两种可能结果,而是从满分至零分之间有多种可能结果。

对这类项目,常常用下面的公式来计算其难度。

式中x为被试在某一项目上的平均得分,为该项目的满分。

(三)测验难度水平的确定进行难度分析的主要目的是为了筛选项目,项目的难度水平取决于测验的目的、项目形式以及测验的性质。

(1)如果测验的目的是为了了解被试在某方面知识技能的掌握情况,可以不必过多地考虑难度,只要教育者认为重要的内容就可以选用,甚至那些100%通过或通过率为0的项目都可以采用。

(2)如果测验的目的是用于选拔录用人员,就应该将项目的难度控制在接近录取率左右,即较多地采用那些难度值接近录取率的项目。

(四)难度的等距变换通过率P无法指出难度之间差异的大小,对于作进一步的难度分析带来了困难,必须设法将它转换成等距量表。

(1)当样本容量很大时,测验分数将接近正态分布。

此时,可以根据正态分布曲线表,将试题的难度P作为正态曲线下的面积,转换成具有相等单位的等距量数,即Z分数。

区分度和难度的关系

区分度和难度是评估测验质量的两个重要指标,两者之间存在一定的关系。

首先,区分度是指测验题目对考生实际水平的区分程度或鉴别能力。

一个好的测验题目应该有较高的区分度,能够将不同水平的考生区分开来。

难度则是指测验题目的难易程度,通常用通过率或得分率来衡量。

区分度和难度之间存在一定的联系。

通常来说,如果测验题目太难或太容易,区分度会降低。

如果题目难度适中,则区分度较高。

这是因为当题目难度适中时,高水平考生和低水平考生得分的差异较大,从而能够更好地区分不同水平的考生。

为了提高区分度,需要综合考虑难度和区分度之间的关系。

一种常见的方法是通过调整题目的难度来提高区分度。

如果某个题目的区分度不高,可以考虑调整该题目的难度,使其更适合全体考生。

总之,区分度和难度是评价测验质量的两个重要指标,两者相互关联。

在评估测验质量时,应综合考虑题目区分度和难度之间的关系,以确保测验的有效性和可靠性。

《心理与教育测量》戴海琦(第三版)第一章心理与教育测量概论1.与物理测量相比较,阐明心理测量的特点。

(1)从依据的法则来说,心理与教育测量依据的法则在很大程度上只是一种理论。

(2)从测量的内容来说,心理与教育测量的内容是复杂的、内隐的,其测量只能是间接的。

(3)相对与物理测量的定量分析的精确度而言,心理与教育测量定量分析的精确度很低。

2.为什么人们不能象对物理测量那样容易接受心理测量?(此题为思考题)3.如何才能证明心理测量的必要性和可能性?(1)从心理与教育测量的理论基础来看,心理测量是可能的。

(2)人的心理现象和知识水平如同其他一切物理现象一样是有差异的,这种差异既有质的方面,也有量的方面,因此有必要测定出这些差异的数量。

第二章心理与教育测量的产生与发展1.简述古代中国对心理与教育测量的贡献及其特点。

古代中国,在测验实践和测验理论方面都对心理与教育测量作出了贡献并具有自己的特点。

(1)在测验实践方面的贡献。

(1)在能力测量方面。

早在2500年前,思想家和教育家孔子凭自己的经验观察,首先评定学生能力的个别差异,并将人的智力分成中上之人、中人和中下之人三个等级。

董仲舒已论及到注意测验。

刘邵把人的才能划分为12种类型。

6世纪中叶,中国江南出现了类似现在的婴儿发展测验的“周岁试儿”习俗。

出现于清代的益智图、九连环可以认为是最早的创造力测验。

(2)在人格测量方面。

孔子把人分为狂者、狷者和中行3种。

刘邵根据阴阳、五行和形体的关系及其人的行为表现,把人的性格划分成12种类型。

(3)在教育测量方面。

世界上最早的教育测量出现于中国西周奴隶时期。

据记载,在西周的“国学”中已经建立具有相当系统性的教育测量制度。

在汉代,考试制度、考试类型和考试功能方面都作了重要的发展。

除了学校内部测量的自身发展以外,取士制度自汉以来的发展,客观上也对我国的古代乃至西方的教育测量发展起了促进作用。

(2)在测验理论方面的贡献。

孔子后约150年,大思想家孟子就指出了测量人类心理的必要性和可能性。