浅析上海旧城改造新模式

- 格式:pdf

- 大小:318.28 KB

- 文档页数:2

浅谈旧城改造中存在的问题及对策摘要:目前我国的旧城改造在城市建设中占有非常重要的地位,但是在其运作过程中,出现很多了问题,针对这些问题,提出解决的建议和方法。

并处理好新旧建筑之间的关系,促进城市发展。

关键词:旧城改造;问题和现状;城市再开发;建议与方法1.引言城市的发展战略是以推动经济社会进步,改善人居环境为目标。

而旧城改造就是通过改造旧城区中那些落后的、不利于城市经济、社会发展的环境结构,重新构建城市发展的合理化空间布局,恢复旧城区在城市发展中的固有活力,发挥其应有作用,以达到改善生活质量与环境、振兴城市经济、推动社会进步的目的。

研究旧城改造对我国经济建设具有更重要的现实意义。

2•旧城改造与新区开发的关系问题我们在进行新区开发建设时,首先要进行投资较大的基础设施建设,因此其建筑综合造价要比旧城区高得多。

这就无形中造成新区建设进展缓慢,而旧城改造却热火朝天。

比较典型的如沈阳市的旧城改造,在过去十几年中,住宅建设几乎全都是旧城中,只在城市边缘地带建了少量的住宅。

当涂县从1996年开始进行大规模的城市建设,当初计划先在城东开辟一新区,并率先进行了新区主干道的建设。

然而,由于资金不足中途停了下来,恰在此时,有一港商有意对县城中心区黄金地段的旧城区进行开发改造,而不愿到新区进行开发。

为了引进外资,县政府改变了原有计划,转而开始了大规模的旧城改造。

由于这几年来旧城的大规模改造,抑制了新区的发展,新区至今未形成气候。

越集中在中心改造新区就越发展不起来,形成一种恶性循环,影响了整个城市的发展。

通过对这几年城市建设经验教训的总结,根据事物发展的客观规律,在确定是着重旧城改造还是开发新区的时候,应该首先重点发展新区,然后再回过头来对旧城进行逐步改造。

发展新区与旧城改造并不是相互对立的,而是相辅相成的' 先进行新区建设使新区建设形成一定规模和面貌,从而吸引开发商去开发,吸引和转移旧城区的部分人口,并积累城市建设经验和资金,为旧城改造创造有利的条件,然后再进行旧城逐步改造。

旧城商业环境更新背景下的“新天地”模式探究通过对上海“新天地”空间模式的深入分析,总结上海“新天地”在改造更新过程中的问题,最后在“新天地”创新模式研究的基础上,针对旧城商业环境更新改造中的问题,提出具体的相关性借鉴意见。

1 引言随着世界全球经济一体化趋势加快,人类社会经济逐步进入一个崭新的商业社会。

在旧城更新改造的带动下,商业经济活动被顺理成章地引入旧城,城市更新改造与商业的结合已经广泛地成为当今世界许多大中城市绘制或将要绘制的蓝图。

近年“新天地风潮”越演越烈,以“新天地”为原型的旧城改造在国内东南西北各地的城市中不断地涌现。

上海“新天地”里弄改造是保留传统形式、改变原有功能的代表性实例,成为在尊重历史和建筑文脉的基础上保留外观、更新内部设施的历史街区更新模式。

在此,作者将“新天地”作为一种模式进行研究,其模式实践的独创性和成功性对于旧城商业环境的更新改造也有一定的借鉴意义。

2 上海新天地项目概况2.1 上海新天地项目基础资料新天地是上海太平桥附近石库门里弄的改造项目,占地三万平方米,建筑面积六万平方米,属小规模的旧城区改造项目。

它位于上海卢湾区、紧邻上海高档消费的成熟商业区——热闹的淮海南路。

东临黄陂南路,南临自忠路,西临马当路,北临太仓路。

兴业路把整个广场分为南里与北里两个部分。

另外,上海最重要的革命历史文物保护单位——中国共产党第一次代表大会的会址——就在这里的兴业路上。

2.2 新天地项目对石库门里弄的保护石库门建筑可以说是上海流金岁月的见证,有言道“北京的四合院,上海的石库门”。

因而在上海新天地旧城改造中的石库门的保护利用显得备受关注。

新天地对石库门的改造方式有以下三种:首先,新天地保留了街巷原有的空间尺度;其次,在老房子内加装了现代化设施,包括地底光纤电缆和空调系统、铺埋地下水、电、煤气管道、通讯电缆、污水处理、消防系统等基础设施;第三,重视石库门建筑单体的修缮保护。

2.3 新天地项目的运营模式上海新天地是明确了目标消费群体,并通过招商进行了商品细分的Shopping Mall。

中心城区零星旧里地块改造探索作者:徐刚来源:《中国房地产》2013年第05期由于历史、经济和规划管理等多方面的原因,上海在大规模中心城区改造过程中还存在为数不少的零星旧里地块。

这些地块上的居民居住条件普遍较差,但尴尬的位置和地块条件使这些地方几乎成为“被遗忘的角落”。

静安区作为上海中心城区的核心区域,从上个世纪末开始在零星旧里地块改造方面做了有益的尝试、探索,并取得了积极成效和一定经验。

一、静安零星旧里地块改造阶段及模式(一)改造阶段1.商业开发为主的第一轮零星旧里改造(1999-2004)自1999年起,静安在全市率先完成成片危棚简屋改造任务,并对成片旧里实施大规模的“成套率改造”和“新一轮旧改”后,启动了区内第一轮零星旧里地块改造。

区政府专门成立“上海市静安区零星旧里改造工作领导小组”(以下简称“区零改领导小组”),下设办公室(简称“零改办”)作为日常办事机构,主要负责制订改造计划、检查落实工作进度、考评验收完成情况、定期向领导小组汇报工作,并对改造工作加强协调、指导和服务。

2002年4月,区政府通过了《上海市静安区零星旧里改造实施意见》,明确零星旧里改造是新一轮旧区改造的重要组成部分,按照“统一规划、分步实施”的指导思想,以“政府扶持、市场运作”为原则,由区零改领导小组统一指挥协调,统一规划设计,统一平衡盈亏。

2.改造性大修为特色的第二轮零星旧里改造(2005-2007)从2003年下半年开始,由于国家对房地产政策的调整,土地出让必须公开“招拍挂”,原先通过协议出让,商业化改造零星旧里的路基本走不通了。

为了切实解决居民的急、难、愁问题,静安区勇于创新、积极探索,把零星旧改工作和旧房综合整治工作有效融合,通过翻建、改建的方式,改善居民的生活条件,探索旧房改造性大修的新路。

2006年,根据《上海市旧住房综合改造管理暂行办法》的精神,静安将零星旧房改造性大修列为区政府实事工程,区零改办经调查将约20个地块列入工程范围,并决定根据地块内房屋结构特点、居民住房、周边条件限制等情况,分别采用翻建、加固加层扩建、抽户解决卫生间非成套独用、镶接加平面分割调整等不同的做法具体实施改造。

![中国旧城改造典型案例分析——上海市的更新[修改版]](https://uimg.taocdn.com/57e1e2fc710abb68a98271fe910ef12d2af9a9b5.webp)

第一篇:中国旧城改造典型案例分析——上海市的更新中投顾问产业研究中心中国旧城改造典型案例分析——上海市的更新上海城市更新历程上海是中国最早开启现代化城市建设的城市之一。

自1843年开埠后,到20世纪90年代的浦东大开发,乃至现在,一直处于城市更新当中。

上海城市更新历程大致可以分为3个阶段:第一个是1843年开埠后至新中国成立期间。

该阶段的城市更新主要是由帝国主义殖民者主导,进行了类似西方近代化的城市建设,改变了上海原来以农业为主的部分区域的建筑风貌;第二个阶段是新中国成立初至90年代,城市基础建设和工业化是主流,该阶段的城市更新以基础设施建设、居民住房改造为主;第三个阶段是90年代至今。

该阶段比较重大的举措如浦东大开发、市区工业外迁、市中心人口外迁,城市更新主要体现在旧工业区、旧商业街、旧居民区的改造和升级,以及浦东新区的改造建设等等。

已完成的城市更新项目中比较典型的如太平桥石库门更新项目、世博园片区升级改造项目等等。

城市更新迭代进程有着从福利主义逐步走向综合价值取向,上海的城市更新同样也历经了这一系列变化。

图表城市更新模式迭代特征数据来源:中投顾问产业研究中心上海改造更新模式上海是典型的政府主导型城市更新,也是目前国内大多城市采取这种方式,政府在其中充当主导角色,拆迁主要由政府或政府授权的主体进行实施,拆迁完成后,土地收储,在公开市场进行招拍挂。

对于居民区改造而言,根据不同的项目情况、地域特色所采取的城市更新方式,主要有五种模式:保障房基地、政府搭台招标、市区联动招拍挂、政府房屋回购、宅基地置换等模式。

其中对于具有竞争力、改造溢价高的项目,主要采用政府的搭台招标以及收储招拍挂模式。

从更新流程上看,从区域评估、到实施计划,最后中投顾问·让投资更安全经营更稳健中投顾问产业研究中心纳入土地出让合同的过程中,强调全生命周期管理,突出政府的把控能力。

图表上海城市更新主要模式数据来源:中投顾问产业研究中心上海旧城改造案例——中远两湾城旧居民区的改造源于工业化、城镇化发展迅速,生活设施故而滞后。

卢湾石库门建筑的保护、开发和利用——新天地、田子坊一、改造背景在上海建设现代化和国际化城市的背景下,上海的旧城改造进入了高速发展期。

纵观上海过去和当前的旧城改造,从小规模渐进式成套改造到成片拆旧建新式改造,到注重城市历史风貌、局部保留改造,根据城市建设发展的需要,出现了多种改造模式。

而随着社会的发展,随着人们对城市历史文化遗产的认识不断的加深,旧城改造不断面临着新的问题和挑战。

作为历史文化名城的上海,历史风貌的保护是上海旧城更新改造中必须考虑的一个重要因素。

城市发展是一个过程,应该让后来者看到城市发展过程中的历史烙印,这是不能割裂的城市文脉。

在上海,保存着大片石库门街区,既是上海建筑文化的代表和城市建设的一笔文化财富,同时也是城市建设的难题之一。

石库门曾经庇护了六成的上海人,浓浓的“石库门情结”,凝结的是上海的风俗文化。

随着时光的流逝,石库门居住区已成为城市中居住环境较差的部分,成为上海老城区改造的主要对象。

正是石库门这样的特色建筑的改造,也让上海的城市更新创造出更加多样的模式,让城市的形态更加丰富和多彩。

新天地和田子坊就是在城市更新与城市经济发展过程相结合的两个典型代表。

新天地一、石库门建筑的简介石库门建筑因其最外之门选用石料为门框,故称石库门。

石库门布局和建筑风格融合了中国传统建筑和西洋建筑的特征,它选用黑色厚重的木料为外门扇,单体平面及结构脱胎于中国传统院落式住宅,有天井、客堂、厢房、灶间、晒台。

石库门门框上欧式的花纹,欧式的屋顶,排联式的结构,都是西洋建筑的特征。

石库门是中西合璧的产物,也是华洋混居的开始,这种生活方式形成了一种地方文化,上海石库门的生活方式引出了弄堂文化,也影响了上海人的群体性格。

海派文化的烙印深深地刻在了石库门上。

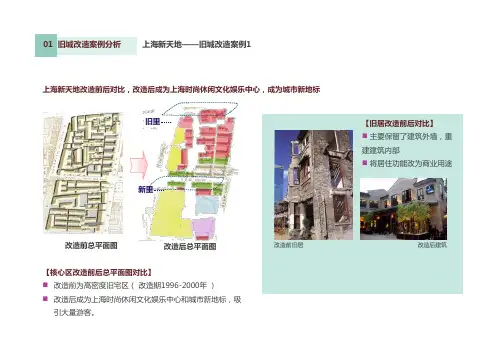

二、上海新天地的改造背景太平桥地区是卢湾区历史上发展较早的地区,房龄较长,环境较差,该地区从“九五”时期开始就列入了卢湾区的重点改造地区。

太平桥总体开发项目规划占地51公顷,上海新天地位于太平桥规划改造地区,项目于1998年正式启动,范围在黄陂南路以西、马当路以东、太仓路以南、自忠路以北,占地约3万平方米。

上海新天地——旧城改造的成功案例上海新天地位于上海市中心卢湾区的太平桥地区,毗邻高雅繁华的淮海中路及地铁站,为太平桥地区重建计划的第一期发展项目,是一个具上海历史文化风貌的娱乐购物热点。

项目占地三万平方米,建筑面积约六万平方米,以中西合璧、新旧结合的海派文化为基调,将上海特有的传统石库门旧里弄与充满现代感的新建筑群融为一体,创建既具传统风貌,又具现代化功能设施的聚会场所,提供餐饮、零售、娱乐、文化及服务式公寓等设施,露天茶座及酒吧、广场表演和步行街等特色,令项目倍添新意。

新天地分为南里和北里两个部分。

北里由多幢石库门老房子所组成,并结合了现代化的建筑、装修和设备,化身成多家高级消费场所及餐厅,菜式来自法国、美国、德国、英国、巴西、意大利、日本、台湾和香港,充份展现了新天地的国际元素。

在南里和北里的分水岭- 兴业路- 是中共「一大」会址的所在地。

南里建成了一座总楼面面积达二万五千平方米的购物、娱乐、休闲中心,于二零零二年中正式开幕,除了来自世界各地的餐饮场所外,更进驻了年轻人最喜爱的时装专门店、时尚饰品店、美食广场、电影院及极具规模的一站式健身中心。

石库门建筑可说是上海历史流金岁月的见证。

然而,由于石库门已经过多年历史的洗礼,在缺乏保养的情况下,外部及内部建筑已变得破旧不堪。

为了重现石库门弄堂昔日的风光韵味,工程人员皆按照当年的图则进行修建。

现在,弄堂、石库门的门框、门楣、楼房高度以及屋顶晒台等都和当时一样。

墙、铺地及屋顶都尽量采用原来的旧砖、旧瓦,务求贴近它原来的面貌。

“上海新天地“模式解码解码一、引领潮流的寂寞高手作为众人皆醉中的独醒者,高手永远是寂寞的。

然而,“高处不胜寒”造成了高(1)“疯狂”的开发理念1996 年,上海卢湾区政府决心大力改造太平桥地区52 公顷的旧城,要请了新天地的东家瑞安集团参与重建意见。

瑞安的一套整体规划方案得到认同,从此扛下了城市建设这一重担。

1997 年末,瑞安在规划地块开发程序时,一反开发商们先开发住宅再开发商业设施的一贯做法,毅然决定先做新天地广场商业项目。

上海市成套改造、厨卫等综合改造、屋面及相关设施改造等三类旧住房综合改造项目技术导则1. 引言1.1 概述上海市作为中国最大的城市之一,面对着庞大的旧住房改造任务。

旧住房改造是提高城市居民居住环境和生活品质的重要举措,也是推动城市可持续发展的关键方面。

本文以上海市成套改造、厨卫等综合改造、屋面及相关设施改造三类项目为研究对象,探讨了实施这些项目所需的技术导则。

1.2 文章结构本文共分为五个部分。

引言部分介绍了文章的背景和目的;第二部分阐述了上海市成套改造项目的技术导则,包括定义和背景、目标和原则以及技术要点;第三部分介绍了厨卫综合改造项目的技术导则,包括重要性和必要性、技术指南以及注意事项;第四部分涵盖了屋面及相关设施改造项目的技术导则,包括概述、常见问题与解决方法以及实施步骤与要点;最后一部分是结论部分,总结了主要内容和观点,并提出未来发展的建议和展望。

1.3 目的本文的目的是为上海市成套改造、厨卫等综合改造、屋面及相关设施改造三类项目提供技术指导。

通过制定技术导则,提供规范和标准,以确保旧住房改造项目能够顺利进行,并达到预期的效果。

同时,本文还旨在总结经验教训,为未来类似项目的实施提供借鉴和参考。

通过综合改造旧住房,我们可以为城市居民创造更舒适、安全和宜居的居住环境,促进城市可持续发展。

2. 上海市成套改造项目技术导则:2.1 成套改造的定义和背景:成套改造是指对旧住房进行整体性的改造和提升,以满足现代居住需求和提高居住环境质量。

随着城市发展和人民生活水平的提高,旧住房存在着结构老化、设施陈旧、功能不完善等问题。

因此,推进上海市成套改造项目具有重要意义。

2.2 成套改造的目标和原则:成套改造的目标是通过技术手段对旧住房进行全面改造,使之达到舒适、安全、便捷和环保等要求,并满足不同群体的居住需求。

为实现这一目标,需要遵循以下原则:2.2.1 全面性:成套改造应对建筑结构、室内布局、设施设备等方面进行综合考虑和整体优化。

上海市作为我国的经济中心和国际大都市,历史悠久,文化底蕴深厚。

然而,随着城市的不断发展和人口的不断增加,城市中心地区的老旧建筑和基础设施逐渐显现出了问题,给市民的生活带来了诸多不便,也影响了城市的整体形象。

为了改善这一现状,上海市中心城区进行了大规模的旧城改造,对城市功能进行了分区规划,旨在提升城市的环境品质和居住舒适度。

以下将从不同功能区域入手,探讨上海市中心城区旧城改造的相关内容。

一、商业区上海市中心城区商业区是城市的经济中心,也是人们消费购物的主要场所。

在旧城改造中,商业区的主要方向是提升商业环境,拓展商业空间和改善交通设施。

为此,市政府加大了对商业区的投入,对老旧商场进行了整体翻新和改造,提升了商场的服务水平和消费体验。

大力发展线上线下融合的商业模式,鼓励地方特色商业街的发展,使商业区更加多元化和有活力。

二、居住区随着城市化进程的加快,上海市中心城区的居住区面临着老旧小区、老旧物业等问题。

旧城改造重点着力于提升居住环境品质,推动老旧小区的改造和更新。

通过加大对老旧小区的维修改造力度,改善小区内部的绿化、景观和设施,提升小区的居住品质,满足市民日益增长的居住需求。

政府鼓励民间资本及社会力量参与,引进科技元素,推动智慧社区建设,提高居住区的智能化水平。

三、文化区上海市中心城区是我国的文化之都,文化资源丰富。

在旧城改造中,政府鼓励文化企业及机构挖掘和利用老旧建筑、场馆进行文化创意产业的发展,同时加大对文化设施的更新改造力度。

这样可以挖掘历史文化遗产,丰富城市的文化内涵,提升文化设施的功能性和观赏性,打造一批符合国际标准的文化场馆和文化设施,提高城市的文化软实力。

四、教育区在上海市中心城区,教育资源集中,但也存在着老旧校舍、教学设施陈旧等问题。

旧城改造中,教育区的改造主要以提升教育资源的质量和完善教育设施为重点。

政府加大对学校的改造投入,提高学校的办学水平和设施条件,促进学校特色发展,提升学校的知名度和吸引力。

基于SFIC模型的老旧小区微更新协同治理研究:以上海为例目录一、内容概览 (2)1.1 研究背景 (2)1.2 研究意义 (3)二、相关理论基础 (4)2.1 老旧小区微更新概念及特点 (5)2.2 SFIC模型概述 (6)2.3 协同治理理论 (7)三、上海老旧小区微更新现状分析 (9)3.1 上海老旧小区基本情况 (10)3.2 上海老旧小区微更新实施情况 (11)3.3 上海老旧小区微更新存在的问题 (12)四、基于SFIC模型的老旧小区微更新协同治理研究 (13)4.1 SFIC模型构建 (14)4.2 老旧小区微更新协同治理策略 (15)五、案例分析 (17)5.1 上海某老旧小区微更新项目案例 (18)5.2 案例分析 (19)六、结论与建议 (20)6.1 研究结论 (21)6.2 政策建议 (22)一、内容概览随着城市化进程的加快,老旧小区改造成为了一个重要的社会治理课题。

上海作为我国的经济中心和国际大都市,拥有众多的老旧小区。

这些小区由于历史原因和管理不善,存在诸多问题,如环境脏乱差、安全隐患多、配套设施不完善等。

为了提高老旧小区的居住品质,改善居民的生活环境,上海市政府积极推进老旧小区改造工作,并提出了“微更新”协同治理模式。

本文基于SFIC模型(社会、功能、利益与参与)对上海老旧小区微更新协同治理进行了研究,旨在为其他城市提供借鉴和启示。

本文分析了老旧小区改造的背景和意义,指出了当前老旧小区存在的问题。

从社会、功能、利益与参与四个维度构建了SFIC模型,以期为老旧小区改造提供理论指导。

结合上海的实际案例,对SFIC模型在老旧小区改造中的应用进行了实证分析。

根据研究结果提出了针对性的政策建议,以促进上海老旧小区改造工作的顺利进行。

1.1 研究背景随着城市化进程的加速,上海这样的国际大都市面临着诸多挑战,其中老旧小区的更新与改造成为当前重要的议题。

这些小区大多承载着城市的历史与文化记忆,是城市发展的重要组成部分。

上海城市更新制度汇总(原创实用版4篇)目录(篇1)I.城市更新的背景和意义II.上海城市更新制度的发展历程III.城市更新的主要内容及实施情况IV.城市更新对上海的影响和未来展望正文(篇1)上海城市更新制度汇总随着城市化进程的加速,城市更新成为城市发展的重要环节。

城市更新不仅涉及到城市的规划、建设和管理,也涉及到众多社会利益相关者。

因此,制定合理的城市更新制度对于城市的发展和稳定具有重要意义。

一、城市更新的背景和意义城市更新是指在城市发展过程中,对旧城区、老旧小区等进行改造和升级,以提高城市的品质和竞争力。

城市更新对于改善居民的生活条件、提升城市的形象和功能具有重要的作用。

同时,城市更新还可以促进经济发展,吸引更多的投资和人才,为城市的可持续发展提供有力支撑。

二、上海城市更新制度的发展历程上海的城市更新制度经历了多次改革和发展。

在改革开放初期,上海的城市更新主要是由政府主导的。

随着城市化进程的加速,政府开始鼓励市场参与城市更新,并通过政策引导和支持市场的发展。

目前,上海的城市更新已经形成了政府引导、市场参与、社会资本投入的多元化模式。

三、城市更新的主要内容及实施情况上海的城市更新主要包括以下几个方面:1.土地整治:对旧城区、老旧小区等进行土地整治,包括土地的规划、征收、拆迁等。

2.基础设施建设:对旧城区、老旧小区等进行基础设施建设,包括道路、排水、供电、通讯等。

3.公共服务设施:对旧城区、老旧小区等进行公共服务设施的提升,包括教育、医疗、文化等。

4.产业升级:对旧城区、老旧小区等进行产业升级,包括引进新兴产业、促进传统产业转型升级等。

5.居民安置:对旧城区、老旧小区等进行居民安置,包括提供住房、就业等。

目前,上海的城市更新已经取得了一定的成效。

政府通过政策引导和支持市场的发展,吸引了大量的社会资本投入城市更新领域。

同时,政府还通过加强监管和规范市场行为,保障了城市更新的质量和安全。

四、城市更新对上海的影响和未来展望城市更新对于上海的影响和未来展望是多方面的。