孟子七篇解读

- 格式:doc

- 大小:83.00 KB

- 文档页数:36

《孟子》原文详细翻译与解读《孟子》是中国古代儒家经典之一,为儒家学派的代表性著作之一,与《论语》、《大学》、《中庸》并称为“四书”。

该书主要记录了孟子及其弟子的言行,阐述了儒家的道德观念、政治主张和哲学思想。

本文档将为您提供《孟子》原文的详细翻译与解读,帮助您更好地理解这一经典之作。

目录1. 孟子简介2. 《孟子》主要内容概述3. 原文翻译与解读3.1 孟子见梁惠王3.2 公孙丑上3.3 滕文公上3.4 离娄上3.5 万章上3.6 告子上3.7 尽心上3.8 告子下3.9 尽心上3.10 滕文公下3.11 离娄下3.12 万章下3.13 告在下1. 孟子简介孟子(约公元前372年-公元前289年),名轲,字子舆,战国时期邹国(今山东省邹城市)人,是中国古代著名的哲学家、教育家,儒家学派的代表人物之一。

孟子继承和发展了孔子的思想,提出了“性善论”,主张人性本善,强调道德修养、仁政爱民,倡导王道政治,反对战争和暴力。

他的思想对后世产生了深远的影响。

2. 《孟子》主要内容概述《孟子》共七篇,分别为:梁惠王、公孙丑、滕文公、离娄、万章、告子、尽心上。

主要内容可以概括为以下几个方面:1. 道德观念:孟子强调人性本善,提出“仁、义、礼、智、信”等道德观念,认为人们应当努力培养和践行这些道德品质。

2. 政治主张:孟子主张仁政爱民,认为君主应当以民为本,关注民生福祉,实现国家和谐稳定。

3. 哲学思想:孟子提出“性善论”,认为人的本性是善良的,强调道德修养和内心自我完善。

4. 教育观念:孟子主张因材施教,强调启发式教育,提倡“不言之教”和“存心养性”。

3. 原文翻译与解读3.1 孟子见梁惠王孟子见梁惠王,王曰:“叟不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”孟子对曰:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。

王曰:‘何以利吾国?’大夫曰:‘何以利吾家?’士庶人曰:‘何以利吾身?’上下交征利而国危矣。

……”解读:孟子在此段中批评了梁惠王只关注国家利益而忽视道德修养的做法。

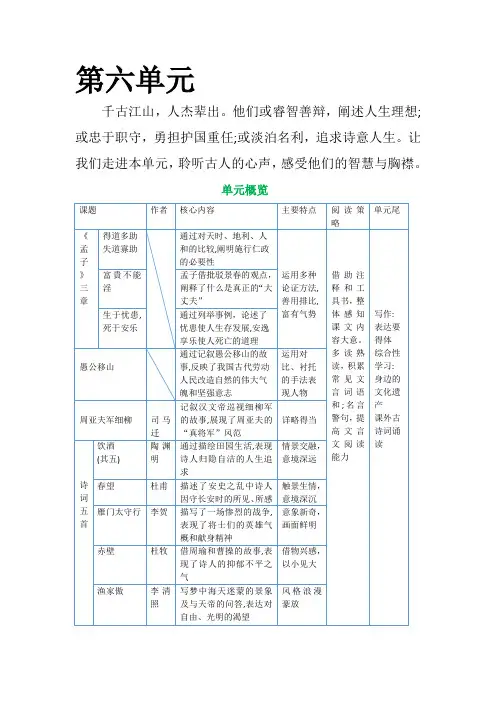

第六单元千古江山,人杰辈出。

他们或睿智善辩,阐述人生理想;或忠于职守,勇担护国重任;或淡泊名利,追求诗意人生。

让我们走进本单元,聆听古人的心声,感受他们的智慧与胸襟。

单元概览阅读23《孟子》三章知识助读•细梳理助读资料1.文题解读《得道多助,失道寡助》题目高度概括了文章的中心论点一能施行仁政的君主,帮助、支持他的人就多;不施行仁政的君主,帮助、支持他的人就少。

《富贵不能淫》题目的意思是富贵不能使其迷惑。

这是大丈夫所应具备的品质。

以此为题,意蕴丰富,富有气势。

《生于忧患,死于安乐》题目的意思是常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸快乐之中可以使人死亡。

“生于忧患,死于安乐”是本文的中心论点,以此为题,有点明中心的作用。

2.知识链接孟子简介孟子(约前372-前289),名轲,邹(今山东邹城东南)人,战国时期思想家,儒家学派代表人物之一,被推尊为“亚圣”。

他主张实行“仁政”,反对武力兼并,反对暴政害民。

他的“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想,在当时是有进步意义的,对后世的政治思想也有积极的影响。

《孟子》简介《孟子》是记录孟子及其弟子言行的著作,共七篇,一般认为是孟子及其弟子万章、公孙丑等人共同编著的。

它不仅是儒家的重要学术著作,也是我国古代极具特色的散文专著。

其文气势磅磚,逻辑严密,又长于比喻,用形象化的事物和语言说明复杂的道理,对后世散文的发展有很大影响。

基础知识1.通假字(1)亲戚畔之(“畔”同“叛”,背叛)(2)往之女家(“女”同“汝”,你)(3)曾益其所不能(“曾”同“增”)(4)衡于虑(“衡”同“横”,梗塞、不顺)(5)人则无法家拂士(“拂”同“粥”,辅佐) 2.一词多义天时不如地利.(形容词,有利)利兵革非不坚利.也(形容词,锋利,锐利)三里之城.(名词,内城)城城.非不高也(名词,城墙)然而.不胜者(连词,表转折,但是)而征于色,发于声,而.后喻(连词,表顺承)生于忧患而.死于安乐也(连词,表并列)环而攻之.而不胜(代词,代“三里之城,七里之郭”)寡助之.至(动词,到)之丈夫之.冠也(助词,用于主谓之间,取消句子独立性)戒之.日(代词,指出嫁的女子)居天下之.广居(助词,的)舜发于.畎亩之中(介词,从)于故天将降大任于.是人也(介词,给)行拂.乱其所为(动词,违背)拂人则无法家拂.士(动词,同“弼”,辅佐)目了解孟子及《孟子》,积累文言词语,把握作者的思想观点,背诵课文。

人教版一年级语文文言文孟子名篇解读培养学生正确的人生观和价值观念人教版一年级的语文教材中,也涵盖了一些经典的文言文名篇,其中包括了孟子的部分作品。

孟子是中国古代著名的哲学家和教育家,他的思想深刻而博大,对于培养学生正确的人生观和价值观念具有重要意义。

本文将通过解读人教版一年级语文教材中的孟子名篇,探讨如何通过学习文言文来培养学生正确的人生观和价值观念。

第一篇:《尽心》《尽心》是孟子的一篇名篇,从中可以感受到孟子对于人生道德规范的强调。

在这篇文章中,孟子提到:“不斥善,不远暖,不逐远恶。

赏善罚恶。

”这句话寓意着我们应该认识到善良的重要性,并对善行加以奖赏,对恶行给予惩罚。

通过学习这篇名篇,学生们可以了解到正确的行为准则,明白做一个善良的人是多么的重要。

第二篇:《生死》在《生死》这篇名篇中,孟子谈及了生命的宝贵与死亡的无常。

他说:“子墨补拾名断,不可以致死。

”这句话告诉我们生命是珍贵的,我们应该珍惜并善待自己的生命。

这个世界上每个人都有独特的价值与使命,我们要明白保护自己生命的重要性,同时也要尊重他人的生命。

通过学习这篇名篇,学生们可以树立正确的生命观念,懂得珍惜生活,努力成为对社会有益的人。

第三篇:《性善》《性善》是孟子的一篇代表作,该篇中强调了人的本性是善良的。

他说:“人之性也善,如水之于下也。

”这句话向我们传递了人性本善的观点。

学生们通过学习这篇名篇,可以了解到自己的本性是善良的,同时也要学会更好地培养和发展自己的善良品质。

通过正确认识自己的本性,学生们可以更好地建立正确的人生观和价值观念。

学习文言文的过程并不仅仅是为了学习语言技能,更重要的是培养学生正确的人生观和价值观念。

通过学习孟子的名篇,学生们能够感悟到古代哲学家的智慧,学会正确看待人生和价值。

在教学中,我们可以通过与学生一起欣赏、解读和讨论这些名篇,引导他们深入思考并形成正确的观念。

在教学中,我们可以结合名篇的内容,设计一些相关的活动和讨论。

《孟子》中教育思想的解读引言孟子创立了孟学,流传下来了《孟子》,不仅记录了他所生活的时代和地域,同时也继承和发展了当时以及前代的儒家学说,同时,还因为孟子的家世、家教以及身世,共同促进了孟子的思想的诞生和发展。

其中,孟子的家世、思想和家教以及由此使得孟子形成的一种独特个性,并且对孟子学说产生了独特德尔影响。

《孟子》这一思想巨著主要阐述孟子所倡导的“仁政”思想,孟子认为“性本善",《孟子》中蕴含着丰富的教育思想理论,整个《孟子》都散露孟子的教育思想,虽说很多学者都尝试对孟子思想进行归纳分析,但笔者认为还有太多值得去研究。

一、孟轲和《孟子》《孟子》记录着孟子以及他的学生的言行。

孟子,名轲,字子舆,是战国中期的邹国(今山东邹县东南)人,与孔子的故乡曲阜较近。

是我国古代著名的思想家、教育家以及政治家,并且继承了孔子的学说。

宋孝宗年间,朱熹把《孟子》列为《四书》之一,由此开始,《孟子》被放置在了最高的位置。

元、明两朝代后,《孟子》又成为科举考试的内容,于是,成为每一位读书人必不可少的读物。

与当年的孔子相同,孟子也曾经带着学生周游魏、齐、鲁、宋、薛以及滕等国,此外,还被齐宣王请为客卿,无独有偶,孟子与孔子一样,政治主张都被排斥,所以便选择返回家乡开设学堂自己讲学。

《孟子》一书,汇编了战国时候孟子的言论,记录了孟子和其他诸家思想的争鸣、对弟子的言传身教以及出访游说诸国等,据说由孟子和弟子万章等共同完成.本书记录孟子的治国及政治观点,提倡仁政、王霸之辩、民本、格君心之非以及民为贵社稷次之君为轻等。

此外,孟子对于气节也看得非常的重要。

认为“呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也."对于嗟来之食,孟子认为应该不屑一顾,由此可以认为其相当看重气节.本书完本于战国中期,属于儒家经典之作。

在朱熹认定的“四书”中,《孟子》所占的比例最大,约为三万五千字,直至清末,“四书"都是科举备考。

《孟子见梁襄王》原文阅读及对照翻译3篇《孟子见梁襄王》原文阅读及对照翻译1孟子见梁襄王。

出,语人曰:“望之不似人君,就之而不见所畏焉。

卒然问曰:‘天下恶乎定?’吾对曰:‘定于一。

’‘孰能一之?’对曰:‘不嗜者能一之。

’‘孰能与之?’对曰:‘天下莫不与也。

王知夫苗乎?七八月之间旱,则苗槁矣。

天油然作云,沛然下雨,则苗浡然兴之矣。

其如是,孰能御之?今夫天下之人牧,未有不嗜者也。

如有不嗜者,则天下之民皆引领而望之矣!诚如是也,民归之,犹水之就下,沛然谁能御之?’”孟子谒见梁襄王,出来以后,告诉旁人说:“远远望去,不像个国君的样子;走近他,也看不到使人敬畏的表现。

他突然问我:‘天下要怎样才能安定?’我回答说:‘才会安定。

’他又问:‘谁能天下呢?’我回答:‘不喜好的`国君,就能天下。

’他又问:‘那有谁来跟从他呢?’我回答说:‘天下的人没有谁不跟从他。

大王懂得禾苗的情况吗?七八月间(夏历五六月间)长时间天旱,禾苗枯萎了。

只要天上黑油油地涌起乌云,哗啦啦地下起大雨,禾苗便又蓬勃生长起来了。

国君如果能这样,又有谁能对抗得他了呢?如今各国的君主,却没有一个不是喜欢的。

如果有一位不喜欢的国君,那么天下的老百姓都会伸长脖子仰望着他了!果真这样的话,百姓们归随他,就好像水向下奔流一样,浩浩荡荡,有谁能得住呢?’”《孟子见梁襄王》原文阅读及对照翻译2出处或:《孟子》孟子见梁襄王。

出,语人曰:“望之不似人君,就之而不见所畏焉。

卒然问曰:‘天下恶乎定?’吾对曰:‘定于一。

’‘孰能一之?’对曰:‘不嗜者能一之。

’‘孰能与之?’对曰:‘天下莫不与也。

王知夫苗乎?七八月之间旱,则苗槁矣。

天油然作云,沛然下雨,则苗浡然兴之矣。

其如是,孰能御之?今夫天下之人牧,未有不嗜者也。

如有不嗜者,则天下之民皆引领而望之矣!诚如是也,民归之,犹水之就下,沛然谁能御之?’”《孟子见梁襄王》原文阅读及对照翻译3孟子见梁襄王。

出,语人曰:“望之不似人君,就之而不见所畏焉。

人而好善,福虽未至,祸其远矣。

人而不好善,祸虽未至,福其远矣。

的解读全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:“人而好善,福虽未至,祸其远矣。

人而不好善,祸虽未至,福其远矣。

”这句话出自《孟子》,从中我们可以看出孟子对于善恶行为之间的关系有着深刻的认识。

这句话表明了一个非常重要的道理,即善良的人会招来好运,而恶人则会招来祸患。

本文将从不同的角度来解读这句话。

我们可以从道德层面来理解这句话。

善恶是人们行为的表现,善良的行为会得到他人的认可和喜爱,同时也会给自己带来内心的安宁和满足感。

而恶劣的行为则会让人感到愧疚和内疚,同时也会招致别人的厌恶和指责。

善良的人会受到他人的喜爱和尊重,也会解脱于恶行所带来的无尽煎熬。

相反的,恶人只能自食其恶果,最终会被孤立和抛弃。

从动机和结果的关系来看,一个人的行为如何,往往决定了最终的结果。

善良的人做事出于真心和善意,他们的行为往往能够带来积极的结果。

他们会遇到更多的帮助和支持,因为他们的善行让人感到温暖和感动。

相反地,恶人往往不会受到他人的帮助和支持,因为他们的恶行让人感到厌恶和不安。

从人与人之间的关系来看,善良的人往往能够建立更好的人际关系,得到他人的信任和支持。

而恶人则会失去他人的信任和支持,最终会孤立于社会之外。

一个人的品行决定了他在社会中的地位和声誉,善行带来好运,恶行招致祸患。

从人生的角度来看,善良的人往往能够享受到内心的平静和喜悦,他们的心灵更加纯净和善良。

而恶人则会陷入痛苦和折磨之中,因为他们经历了道德和心灵的堕落。

一个人的善恶行为反映了他的思想和灵魂的状态,决定了他的人生轨迹。

人而好善,福虽未至,祸其远矣。

人而不好善,祸虽未至,福其远矣。

这句话告诉我们,善恶之间有着密切的联系,一个人的行为和品德决定了最终的结局。

善良的行为会带来好运,而恶劣的行为会招致祸患。

我们应该努力做一个善良的人,尽可能地行善积德,远离恶行。

这样才能在人生的道路上走得更加顺畅和幸福。

文言文孟子解读孟子解读孟子是中国古代儒家学派的重要代表之一,他的思想贯穿于《孟子》一书中。

本文将对孟子的主要思想进行解读,帮助读者更好地理解其思想内涵。

1. 孟子的生平背景孟子(公元前372年-公元前289年)名轲,字子不语,邹国(今山东邹城)人,是春秋战国时期的思想家、政治家。

他师从荀子学习,并成为儒家学派的重要传人。

2. 孟子的人性观孟子的人性观主要体现了他对人性本善的看法。

他认为人天生具有良知,人性本善。

在《孟子·滕文公上》中,他曰:“人皆有不忍人之心。

以仁义礼智信为本,乃厚爱人。

”他认为,如果人能发挥人性的善良本质,追求仁爱之道,社会就能和谐稳定。

3. 孟子的政治思想孟子提出了“王道”思想,即天下万民都有机会得到君王的救济和关注,君王应该以仁爱之心治理国家。

在《孟子·离娄下》中,他强调政治理想是为了造福人民,为了实现社会的和谐共荣。

孟子还主张人民有权起义反抗暴政。

在《孟子·公孙丑上》中,他说:“夫以骨肉之爱,而仁人处官,逼之以役狱之难,致之以财利之诱,诚不二者也。

”孟子开辟了人民抗争不义统治的合法性和正当性。

4. 孟子的道德观在孟子看来,人的行为应该遵循道德准则。

孟子主张知行合一,注重道德实践。

他认为,唯有通过努力修身养性,将道德价值观念内化于己身,才能做到言行一致,做到“言必行,行必果”。

5. 孟子的教育思想孟子非常重视教育,他主张以培养人的德育为根本,以修身齐家治国平天下为目标。

他认为,只有通过正确的教育,才能让人获得正确的价值观,进而行善为政。

6. 孟子的宗教观孟子提出了“天命”思想,他认为人应该顺应天命,尽自己所能,为人民谋福利。

在《孟子·尽心上》中,他曰:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。

”意思是,天命给予人以重要的任务,但人必须付出努力和牺牲才能实现天命。

综上所述,孟子的思想涉及人性观、政治思想、道德观、教育思想和宗教观等多个方面。

必修下知识点总结笔记(2):《齐桓晋文之事》《齐桓晋文之事》《孟子》知识链接2.背景解读孟子生活在社会动荡不安,人民生活十分痛苦的战国时代。

当时,各大国之间“争地以战,杀人盈野,争城以战,杀人盈城”;统治者是“庖有肥肉,厩有肥马”;人民是“仰不足以事父母,府不足以蓄妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡”,面对这样的社会现实,孟子最早提出了“民贵君轻”的主张,宣扬“仁政”“王道”。

孟子为文气势充沛,感情洋溢,逻辑严密;尤长于譬喻,用形象化的事物与语言,说明复杂的道理。

对后世散文家韩愈、柳宗元、苏轼等影响很大。

3.相关知识《孟子》《孟子》一书共七篇,是战国时期孟子的言论汇编,记录了孟子与其他各家思想的争辩,对弟子的言传身教,游说诸侯等内容,由孟子及其弟子(万章等)共同编撰而成。

《孟子》记录了孟子的治国思想、政治策略(仁政、王霸之辨、民本、格君心之非,民为贵社稷次之君为轻)和政治行动,成书大约在战国中期,属儒家经典著作。

其学说出发点为性善论,主张德治。

南宋时朱熹将《孟子》与《论语》《大学》《中庸》合在一起称“四书”。

自从宋、元、明、清以来,都把它当做家传户诵的书。

就像我们的教科书一样。

《孟子》是四书中篇幅最长,部头最重的一本,有三万五千多字,直到清末都是科举必考内容。

《孟子》这部书的理论,不但纯粹宏博,文章也极雄健优美。

(五经:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》)《孟子》是记录孟轲言行的一部著作,也是儒家重要经典之一。

篇目有:(一)《梁惠王》上、下,(二)《公孙丑》上、下,(三)《滕文公》上、下,(四)《离娄》上、下,(五)《万章》上、下,(六)《告子》上、下,(七)《尽心》上、下。

《孟子》行文气势磅礴,感情充沛,雄辩滔滔,极富感染力,流传后世,影响深远,成为儒家经典著作之一。

必背知识1.通假字(1)无以,则王乎:以,通“已”,停止(2)然则废衅钟与(本文有多处):与,通“欤”,语气词,表疑问(3)王说:说,通“悦”,高兴(4)为长者折枝:枝,通“肢”,肢体(一说,折枝,就是折树枝)(5)刑于寡妻:刑,通“型”,作榜样(6)然则王之所大欲,可知已:已,通“矣”,语气词,相当于“了”(7)盖亦反其本矣:盖,通“盍”,何不;反,通“返”,回、归(8)行旅皆欲出于王之涂:涂,通“途”,道路(9)其君者皆欲赴愬于王:愬,通“诉”,控诉、控告(10)是罔民也:罔,通“网”,张开罗网捕捉,引申为陷害(11)颁白者不负戴于道路矣:颁,通“斑”,头发花白,常比喻老人2.古今异义(1)吾何爱一牛:爱,吝啬(2)老吾老,以及人之老:以及,用来推及到(3)至于兄弟:至于,推广到(4)不推恩无以保妻子:妻子,妻子和儿女(5)莅中国而抚四夷也:中国,指中原一带(6)然后从而刑之:从而,接着就3.词类活用(1)齐桓、晋文之事可得闻乎:闻,使动,使……听到(2)危士臣:危:使动,使……受到危害(3)朝秦楚:朝,使动,使……来朝见(4)明足以察秋毫之末:明,形容词作名词,视力(5)为肥甘不足于口与:肥甘,形容词作名词,肥美的食物(6)轻暖不足于体与:轻暖,形容词作名词,轻暖的衣服(7)然则小固不可以敌大:小,形容词作名词,小的国家;大,形容词作名词大的国家(8)寡固不可以敌众:寡,形容词作名词,人口稀少的国家;众,形容词作名词,人口众多的国家(9)弱固不可以敌强:弱,形容词作名词,弱小的国家;强,形容词作名词,强大的国家(10)是以君子远庖厨也:远,形容词作动词,远离(11)老①吾老②,以及人之老②:老①,形容词作动词,尊敬,爱护;老②,形容词作名词,老人(12)幼①吾幼②,以及人之幼②:幼①,形容词作动词,爱护;幼②,形容词作名词,幼儿,孩童(13)刑于寡妻:刑(通“型”),名词作动词,作榜样(14)然后从而刑之:刑,名词作动词,处罚(15)是罔民也:罔(通“网”),名词作动词,张开罗网捕捉,引申为陷害4.特殊句式【判断句】(1)是乃仁术也(2)夫子之谓也(3)是诚不能也(4)是折枝之类也(5)是罔民也【被动句】百姓之不见保:见,表示被动【省略句】(1)臣闻之(于)胡龁曰(2)将以(之)衅钟(3)将以(之)求吾所大欲也(4)及(其)陷于罪(5)必使(之)仰足以事父母【宾语前置句】(1)臣未之闻也:否定句中代词宾语前置,即“臣未闻之也”,之,代词(2)莫之能御也:否定句中代词宾语前置,即“莫能御之也”,之,代词(3)未之有也:否定句中代词宾语前置,即“未有也”,之,起提宾作用(4)何由知吾可也:疑问句中代词宾语前置,即“由何知吾可也”(5)牛何之:疑问句中代词宾语前置,,即“牛之何”,此处之是动词,去、往(6)何以异:疑问句中代词宾语前置,即“以何异”(7)夫子之谓也:即“谓夫子也”,之,起提宾作用(8)然则一羽之不举:即“不举一羽”,之,起提宾作用(9)舆薪之不见:即“不见舆薪”,之,起提宾作用【状语后置句】(1)王坐于堂上:即“王于堂上坐”(2)构怨于诸侯:即“于诸侯构怨”(3)使天下仕者皆欲立于王之朝:即“皆欲于王之朝立”(4)我非爱其财,而易之以羊也:即“而以羊易之”(5)树之以桑:即“以桑树之”【主谓倒置句】(1)宜乎百姓之谓我爱也:即“百姓之谓我爱也,宜乎”(2)若是其甚与:即“其甚若是与”重难探究1.简要分析《齐桓晋文之事》中孟子因势利导、循循善诱的说理方法。

《孟子》解读万章上(共九章)(一)万章问曰:“舜往于田,号泣于旻天,何为其号泣也?”万章问道:“舜走到田里,对着天诉说、哭泣,他为什么要诉说、哭泣呢?”孟子曰:“怨慕也。

”孟子说:“因为他(对父母)既抱怨又眷念。

”万章曰:“‘父母爱之,喜而不忘;父母恶之,劳而不怨。

’然则舜怨乎?”万章说:“‘父母喜欢自己,高兴而不忘记父母;父母讨厌自己,忧愁而不抱怨父母。

’(按您这么说,)那么舜是抱怨父母吗?”曰:“长息问于公明高曰①:‘舜往于田,则吾既得闻命矣;号泣于旻天,于父母,则吾不知也。

’公明高曰:‘是非尔所知也。

’夫公明高以孝子之心,为不若是恝②:我竭力耕田,共为子职而已矣,父母之不我爱,于我何哉?帝使其子九男二女,百官牛羊仓廪备,以事舜于畎亩之中,天下之士多就之者,帝将胥天下而迁之焉。

为不顺于父母,如穷人无所归。

天下之士悦之,人之所欲也,而不足以解忧;好色,人之所欲,妻帝之二女③,而不足以解忧;富,人之所欲,富有天下,而不足以解忧;贵,人之所欲,贵为天子,而不足以解忧。

人悦之、好色、富贵,无足以解忧者,惟顺于父母可以解忧。

人少,则慕父母;知好色,则慕少艾;有妻子,则慕妻子;仕则慕君,不得于君则热中。

大孝终身慕父母。

五十而慕者,予于大舜见之矣。

”孟子说:“(以前)长息曾问公明高:‘舜到田里去,我听您解说过了;对天诉说、哭泣,这样对父母,我还不理解。

’公明高说:‘这不是你所能明白的了。

’公明高认为,孝子的心是不能像这样无忧无虑的:我竭力耕田,恭敬地尽到做儿子的职责就行了,(要是)父母不喜欢我,我有什么责任呢?(舜却不是这样。

)帝尧让自己的九个儿子两个女儿,带着大小官员、牛羊、粮食,到田野中侍奉舜,天下的士人投奔他的也很多,帝尧还将把整个天下让给他。

(舜却)因为不能使父母顺心,而像走投无路的人无所归宿似的。

天下的士人喜欢他,这是人人想得到的,却不足消除他的忧愁;漂亮的女子,这是人人想得到的,舜娶了帝尧的两个女儿,却不足以消除他的忧愁;财富,是人人想得到的,舜富有天下,却不足以消除他的忧愁;地位尊贵,是人人想得到的,舜尊贵到当了天子,却不足以消除他的忧愁。

《三字经》全文解读解释三字经——【宋】王应麟人之初,性本善。

性相近,习相远。

苟不教,性乃迁。

教之道,贵以专。

昔孟母,择邻处。

子不学,断机杼。

窦燕山,有义方。

教五子,名俱扬。

养不教,父之过。

教不严,师之惰。

子不学,非所宜。

幼不学,老何为。

玉不琢,不成器。

人不学,不知义。

为人子,方少时。

亲师友,习礼仪。

香九龄,能温席。

孝于亲,所当执。

融四岁,能让梨。

弟于长,宜先知。

首孝悌,次见闻。

知某数,识某文。

一而十,十而百。

百而千,千而万。

三才者,天地人。

三光者,日月星。

三纲者,君臣义。

父子亲,夫妇顺。

曰春夏,曰秋冬。

此四时,运不穷。

曰南北,曰西东。

此四方,应乎中。

曰水火,木金土。

此五行,本乎数。

十干者,甲至癸。

十二支,子至亥。

曰黄道,日所躔。

曰赤道,当中权。

赤道下,温暖极。

我中华,在东北。

曰江河,曰淮济。

此四渎,水之纪。

曰岱华,嵩恒衡。

此五岳,山之名。

曰士农,曰工商。

此四民,国之良。

曰仁义,礼智信。

此五常,不容紊。

地所生,有草木。

此植物,遍水陆。

有虫鱼,有鸟兽。

此动物,能飞走。

稻粱菽,麦黍稷。

此六谷,人所食。

马牛羊,鸡犬豕。

此六畜,人所饲。

曰喜怒,曰哀惧。

爱恶欲,七情具。

青赤黄,及黑白。

此五色,目所识。

酸苦甘,及辛咸。

此五味,口所含。

膻焦香,及腥朽。

此五臭,鼻所嗅。

匏土革,木石金。

丝与竹,乃八音。

曰平上,曰去入。

此四声,宜调协。

高曾祖,父而身。

身而子,子而孙。

自子孙,至玄曾。

乃九族,人之伦。

父子恩,夫妇从。

兄则友,弟则恭。

长幼序,友与朋。

君则敬,臣则忠。

此十义,人所同。

当师叙,勿违背。

斩齐衰,大小功。

至缌麻,五服终。

礼乐射,御书数。

古六艺,今不具。

惟书学,人共遵。

既识字,讲说文。

有古文,大小篆。

隶草继,不可乱。

若广学,惧其繁。

但略说,能知原。

凡训蒙,须讲究。

详训诂,明句读。

为学者,必有初。

小学终,至四书。

论语者,二十篇。

群弟子,记善言。

孟子者,七篇止。

讲道德,说仁义。

作中庸,子思笔。

中不偏,庸不易。

作大学,乃曾子。

《孟子》全文解读孟子全文解读1. 引言《孟子》是中国古代文化经典之一,由孟子及其弟子所著。

本文将对《孟子》全文进行解读,以帮助读者更好地理解其中的思想和主题。

2. 内容概述《孟子》共分为七篇,包括《尽心上》、《天命》、《离娄下》、《告子上》、《告子中》、《告子下》和《滕文公上》。

以下是各篇的主要内容概述:2.1 尽心上本篇主要讲述了人性的善恶之辩,强调人性本善的观点,并阐述了如何通过修身养性来实现人的自我完善。

2.2 天命本篇主要讲述了天命观念,即人与天的关系以及人应当如何顺应天命。

孟子认为人与天地万物共同构成一个整体,人应当遵循天命的安排,并尽自己的努力去追求道德和仁义。

2.3 离娄下本篇主要讲述了政治和社会伦理问题。

孟子提出了君主的责任和义务,以及如何通过仁政来治理国家和维护社会秩序。

2.4 告子上、告子中、告子下这三篇主要是孟子与弟子告子的对话。

其中,孟子通过对话的形式,进一步阐述了他的思想观点,包括人性本善、仁义道德、君臣父子之道等。

2.5 滕文公上本篇主要讲述了孟子与滕文公的对话,探讨了君主的品德和行为对国家和社会的影响。

孟子强调君主应当以身作则,以仁义来引导和影响民众,实现国家的和谐与稳定。

3. 思想主题《孟子》的核心思想主要包括人性本善、仁义道德、天命观念和政治伦理等。

孟子认为人性本善,但在恶劣的环境下容易受到影响而偏离善的本性。

他提倡通过修身养性,追求道德和仁义,以实现自我完善和社会和谐。

孟子强调君主的责任和义务,认为君主应当以仁义为准则,实行仁政,使百姓得到保障和福祉。

他还强调天命观念,认为人应当顺应天命的安排,积极面对人生的各种挑战和变化。

4. 结论《孟子》是一部具有深厚思想内涵的经典著作,对中国古代文化和社会思潮产生了深远影响。

通过对《孟子》的全文解读,我们可以更好地理解孟子的思想观点,从而更好地应用于现实生活中,实现个人和社会的和谐与进步。

参考文献- 孟子.《孟子》. 北京:中华书局,2012.。

孟子七篇解读一、重民(孟子)曰:“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。

养生丧死无憾,王道之始也。

”(梁惠王上)[译文] (孟子说:)(治理国家)不要违背农时,那么粮食就会吃不完的了;不用细密的鱼网到池塘里去捕鱼,那鱼类水产就会吃不完的了;到山上去砍伐木材注意季节,那么木材也就用不完了。

如果粮食和鱼类水产吃不完,木材用不尽,这样就会使人民供养家人安葬死者没有什么顾虑了。

做到了供养家人安葬死者没有顾虑,那么这就是仁政的起点。

(孟子)曰:“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。

兽相食,且人恶之;为民父母,行政,不免于率兽而食人,恶在其为民父母也?”(梁惠王上)[译文] (孟子说:)您的厨房里有肥美的猪肉,您的马栏里有健壮的马匹,可是您的老百姓面带饥色,野外到处有饿死的尸体,这等于是您领着野兽来吃您的人民呀。

野兽相互残杀,人们尚且憎恶这种行为,而作为执掌人民政务的父母官,却不能避免率领野兽来吃人,那您怎么能做老百姓的父母官呢?(孟子曰:)“乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。

乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。

”(梁惠王下)[译文] (孟子说:)以人民的快乐为快乐的人,人民也一定会以他的快乐为快乐;以人民的忧虑为忧虑的人,人民也一定会以他的忧虑为忧虑。

乐与天下人民同乐,忧与天下人民同忧,做到了这样还不能统一天下的人,是决不会有的。

(孟子曰:)“老吾老,以及人之老,幼吾幼,以及人之幼。

天下可运于掌。

”(梁惠王上)[译文] (孟子说:)尊敬自己的父母,并且将这种感情推及到别人的父母身上,爱护自己的儿女,并且将这种感情推及到别人的儿女身上,那么治理天下就可以向在手掌上转动东西一样容易了。

孟子曰:“民事不可缓也。

”(滕文公上)[译文] 孟子说:关系人民的事情不能够拖延。

孟子曰:“桀纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。

孟子民本思想内容解读孟子在战国中期用其民本思想作为政治主张,对各国的诸侯君主进行游说。

所谓‘民本’,即国之有民,犹如树之有根、木之有干,民众是国家的基础。

孟子认为上天生育人民,就是要先知先觉者来使后知后觉者有所觉悟。

在春秋无义战的大背景下,统治者大多崇尚富国强兵以称霸中原,孟子的“仁政”“民本”等思想并不符合统治阶级的需求,孟子的政治主张在当时并没有真正的实施,但这一思想对后世的影响却是久远的。

以孟子为代表的民本思想在中国漫长的历史过程中不因时间而变旧,变腐,反而更加有活力,更显价值。

它至今仍可发挥其固有的精神,并寻找合适其生根发芽的土壤。

(一)“王道”、“霸道”孟子主张要想国家稳定,有两条道路可以走。

一条是“霸道”,一条是“王道”。

霸道是用武力解决问题,让民众屈服,用武力去讨伐其他国家,占领他国领土,使他国臣民屈服,在孟子所处战乱频发的时代,霸道是一种常态。

另一条“王道”是指君主心中存在仁义,讲理义,用良好的道德修养使民众心甘情愿的归服。

孟子极力推崇“王道”,“王道”与“霸道”的区别在于一个是以德服人一个是以力服人。

孟子认为平定天下的君王,都是以“王道”的方式来治理国家,像尧、舜、禹、商汤、武王都是实行王道的代表。

施行“霸道”的君主只能给国家带来灾难,带来战争,带来老弱病残死于沟壑的惨状。

像“霸道”的代表晋文公和齐桓公,他们所崇尚的武力并没有统一当时分裂的局面。

所以孟子强烈反对用武力的方式征服他国。

孟子写道:“以力假仁者霸……王不待大。

汤以七十里……以力服人者,非心服也,力不赡也……中心悦而诚服也。

”孟子此段论述简明扼要的表明“王道”与“霸道”的区别,假装仁义采取武力称霸,依靠的是强大的国力,而采用仁义的方式统一天下称为王,这种情况下不需依仗国力的大小。

依靠武力使人臣服,采取这种强硬的方式他人的内心并没有屈服,只是力量不足没有能力抗衡罢了。

以美德仁义服人者,大家内心对此都是心悦诚服。

当孟子看到社会中出现面有饥色的难民,荒野中有饿死的尸体时,但君主的厨房里却有肥美的肉食,马厩里有着肥美的骏马,遂提出“保民而王”的政治主张。

孟子七篇解读一、重民(孟子)曰:“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。

谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。

养生丧死无憾,王道之始也。

”(梁惠王上)[译文] (孟子说:)(治理国家)不要违背农时,那么粮食就会吃不完的了;不用细密的鱼网到池塘里去捕鱼,那鱼类水产就会吃不完的了;到山上去砍伐木材注意季节,那么木材也就用不完了。

如果粮食和鱼类水产吃不完,木材用不尽,这样就会使人民供养家人安葬死者没有什么顾虑了。

做到了供养家人安葬死者没有顾虑,那么这就是仁政的起点。

(孟子)曰:“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。

兽相食,且人恶之;为民父母,行政,不免于率兽而食人,恶在其为民父母也?”(梁惠王上)[译文] (孟子说:)您的厨房里有肥美的猪肉,您的马栏里有健壮的马匹,可是您的老百姓面带饥色,野外到处有饿死的尸体,这等于是您领着野兽来吃您的人民呀。

野兽相互残杀,人们尚且憎恶这种行为,而作为执掌人民政务的父母官,却不能避免率领野兽来吃人,那您怎么能做老百姓的父母官呢?(孟子曰:)“乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。

乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。

”(梁惠王下)[译文] (孟子说:)以人民的快乐为快乐的人,人民也一定会以他的快乐为快乐;以人民的忧虑为忧虑的人,人民也一定会以他的忧虑为忧虑。

乐与天下人民同乐,忧与天下人民同忧,做到了这样还不能统一天下的人,是决不会有的。

(孟子曰:)“老吾老,以及人之老,幼吾幼,以及人之幼。

天下可运于掌。

”(梁惠王上)[译文] (孟子说:)尊敬自己的父母,并且将这种感情推及到别人的父母身上,爱护自己的儿女,并且将这种感情推及到别人的儿女身上,那么治理天下就可以向在手掌上转动东西一样容易了。

孟子曰:“民事不可缓也。

”(滕文公上)[译文] 孟子说:关系人民的事情不能够拖延。

孟子曰:“桀纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。

得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣;得其心有道:所欲与之聚之,所恶勿施,尔也。

”(离娄上)[译文] 孟子说:暴君夏桀、商纣之所以丧失天下,是因为失去了天下民心。

要取得天下有一定的方法:取得人民的信任,这就取得天下了。

取得人民信任有一定的方法:取得他们的心,这就取得人民信任了。

取得民心也有一定的方法,希望的东西应给他们并帮他们聚积,讨厌的就不要加给他们,如此而已。

孟子曰:“以佚道使民,虽劳不怨。

以生道杀民虽死不怨杀者。

”(尽心上)[译文] 孟子说:用使人民安逸的原则来役使人民,人民虽然劳累也不会怨恨。

用使人民生存的原则诛杀暴民,被杀者虽死也不会怨恨杀他的人。

孟子曰:“易其田畴,薄其税敛,民可使富也。

食之以时,用之以礼,财不可胜用也。

”(尽心上)[译文] 孟子说:管理好耕地,减轻税收赋敛,就可以使人民富足了。

饮食按一定的时间,费用按一定礼仪,财富就会使用不完了。

孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。

”(尽心下)[译文] 孟子说:人民是最重要的,江山国土次于人民,而君主还在其最次。

二、德治(梁襄王)“……卒然问曰:‘天下恶乎定?’“吾对曰:‘定于一。

’”“‘孰能一之?’”“对曰:‘不嗜杀人者能一之。

’”“‘孰能与之?’”“对曰:‘天下莫不与也。

’”(梁惠王上)[译文] (梁襄王)突然向我问道:‘天下要怎样才能得到安定?’我回答说:‘天下统一就会安定。

’他又问:‘谁能够统一天下呢?’我回答说:‘不喜欢虐杀人民的国君,就能够统一天下。

’他又问:‘那谁会来归服他呢?’我回答说:‘普天之下的人民没有不会归服的。

’(孟子)曰:“得百里之地而君之,皆能以朝诸侯,有天下;行一不义,杀一不辜,而得天下,皆不为也。

是则同。

”(公孙丑上)[译文] (孟子说)如果取得方圆百里的土地,并且(由他们来)统治这里,他们都能够使各国诸侯来朝见、统一天下;要他们去做一件不道义的事、杀死一个无罪的人而换取天下,他们都不会去做的。

这就是他们相同的地方。

(孟子曰:)“以力服人者,非心服也,力不瞻也;以德服人者,中心悦而诚服也,”(公孙丑上)[译文] (孟子说:)采用强力去压服别人的,不能让别人心悦诚服,他们只是力量不够而已;运用仁德去使别人自愿归顺的,他们就会心悦诚服地追随你。

孟子曰:“天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也;委而去之,是地利不如人和也。

”(公孙丑下)[译文] 孟子说:得到天时还不如得地形便利好,得了地形便利还不如得到和顺的人心好。

三里见方的内城,七里见方的外城,敌人包围并攻打它但不能取得胜利。

但是仍然包围并攻打它,那一定是得到了合乎天时的战机;如果仍然不能战胜的话,那就是这个战机不及地形更为有利。

城墙并不是不高大,护城河不是不深,武器盔甲并不是不坚硬锋利,备用的军粮也不是不充足;守军弃城逃走,那是因为地形虽有利但不如人心一致更有力呀。

孟子曰:“……得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。

”(公孙丑下)[译文] 孟子说“……获得道义的人帮助他的人也多,失去道义的人帮助他的人就少。

帮助他的人少到了极点,亲戚朋友都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下人民都会归顺他。

用天下人民都顺从的力量,去攻打亲戚朋友都背叛的人,那么,君子要么不打仗,打仗一定会取得胜利。

”(孟子曰):“夫物之不齐,物之情也;或相倍蓰,或相什百,或相千万。

子比而同之,是乱天下也。

巨屦小屦同贾,人岂为之哉?从许子之道,相率而为伪者也,恶能治国家?”(滕文公上)[译文] (孟子)说:“各种货物质量不一样,这是事物的本性;有的相差十倍到百倍,有的相差千倍甚至万倍。

您硬要卖相同的价钱,这是要搅乱天下啊。

让粗糙的鞋子和精美的鞋子卖相同的价钱,人家怎么会做这种蠢事呢?按照许先生的道理,那等于是带着大家都去做虚伪的人呀,还怎么能够治理好国家呢?”(孟子曰):“城郭不完,兵甲不多,非国之灾也;田野不辟,货财不聚,非国之害也,上无礼,下无学,贼民兴,丧无日矣。

”(离娄上)[译文] (孟子)说:城墙不坚固,军备不充足,这不算国家的灾难;田野土地不开发,货物财产聚敛不多,这也不是国家的祸害;国君不讲礼义,人民缺少教育,盗贼乱民多起来,亡国的日子就不远了。

孟子曰:“人不足与适也,政不足间也;唯大人为能格君心之非。

君仁,莫不仁;君义,莫不义;君正,莫不正。

一正君而国定矣。

”(离娄上)[译文] 孟子说:“君主用人有不当不必于指责,君主行政有不当也不必过于非议;只有道德高尚的人才能纠正君主思想上的错误。

君主如果讲仁爱,人民没有不仁爱的;君主如果讲道义,人民没有不道义的;君主如果端正,人民没有不端正的。

国君一旦端正国家也就会安定了。

”孟子曰:“无罪而杀士,则大夫可以去;无罪而戮民,则士可以徙。

”(离娄下)[译文] 孟子说:“君主无辜地滥杀士人,那么卿大夫就可离开这个国家;君主无辜地杀害人民,那么士人就可以移居别处。

”孟子曰:“以善服人者,未有能服人者也;以善养人,然后能服天下。

天下不心服而王者,未之有也。

”(离娄下)[译文] 孟子说:“拿自己的德行去制服别人,这就不可能使别人心服;拿自己的德行去教育别人,这就能使天下人民信服。

天下人民内心不服而能够统一天下的事,是决不会有的。

”孟子曰:“禹恶旨酒而好善言。

汤执中,立贤无方。

文王视民如伤,望道而未之见。

武王不泄迩,不忘远。

周公思兼三王,以施四事;其有不合者,仰而思之,夜以继日;幸而得之,坐以待旦。

”(离娄下)[译文] 孟子说:“大禹不喜欢饮美酒却喜欢听人家有益的话。

商汤坚持中庸之道,但举荐贤能却不拘常规。

周文王看待人民,好象他们受了伤一样关心,按道理在做却向没看见一样还要努力。

周武王不侮慢身边的臣属,也不忘怀派到外地的臣属。

周公旦希望同时学习夏、商、周的君王,用以实践禹、汤、文、武四位君主的事业;遇到和他们做法不相符的地方,就抬着头认真思考,日夜不停地推敲;偶然之间想通了,(唯恐忘记)就坐着等待天亮去实行。

”孟子曰:“禹思天下有溺者,由己溺之也;稷思下有饥者,由己饥之也,是以如是其急也。

”(离娄下)[译文] 孟子说:大禹觉得天下那些被洪水淹没的人,就向是自己推他们下水去的;稷觉得天下那些挨饿的人,就向是自己使他们挨饿一样,所以他们对拯救人民如此急迫。

孟子曰:“仁言不如仁声之入人深也,善政不如善教之得民也。

善政,民畏之;善教,民爱之。

善政得民财,善教得民心。

”(尽心上)[译文] 孟子说:“仁厚的言辞不如仁德的声望那样深入人心,良好的政治不如良好的教育获得民心。

良好的政治,人民敬畏它;良好的教育,人民喜爱它。

良好的政治获得人民的财产,良好的教育获得人民的心。

”孟子曰:“周于利者凶年不能杀,周于德者邪世不能乱。

”(尽心下)[译文] 孟子说:“平时注意积累财富的人到荒年就不会窘迫,平时注意修养道德的人到乱世也不会感到迷惑。

”孟子曰:“诸侯之宝三:土地、人民、政事。

宝珠玉者,殃必及身。

”(尽心下)[译文] 孟子说:“诸侯应珍视的三件宝贝是:土地,人民,国家政务。

如果去重视珍珠宝玉,灾祸就会降临到他身上。

”三、仁政(孟子曰):“地不改辟矣,民不改聚矣,行仁政而王,莫之能御也。

”(公孙丑上)[译文] (孟子说:)“国土不必再扩大了,人民不必再增加了。

只要认真施行仁德政治、统一天下,没有谁能够阻挡的了。

(孟子曰):“分人以财谓之惠,教人以善谓之忠,为天下得人者谓之仁。

”(滕文公上)[译文] (孟子说:)分些财产给人家这叫小恩小惠,教育别人要善良这个叫忠诚,帮助天下人民找到治世人才的,这个才叫仁德。

(孟子曰:)“是以惟仁者宜在高位;不仁而在高位,是播其恶于众也。

”(离娄上)[译文] (孟子说:)所以只有具有仁爱之心的人适合处在帝王地位;不仁爱的人处在帝王地位,这将会把他的丑恶传播给大家了。

(孟子曰:)“孔子曰:‘仁不可为众也。

夫国君好仁,天下无敌。

’今也欲无敌于天下而不以仁,是犹执热而不以濯也。

”(离娄上)[译文] (孟子说:)“孔子说:‘仁的威力是不可以人数多少计算的。

一个国家君主爱好仁,那就会天下无敌的。

’现在有些人既想做到天下无敌,可自己又不肯实行仁政,这好比是害怕炎热却又不肯去洗澡一样。

”(孟子曰:)“仁之胜不仁也,犹水胜火。

今之为仁者,犹以一杯水救一车薪之火也;不熄,则谓之水不胜火,此又与于不仁之甚者也,亦终必亡而已矣。

”(告子上)[译文] (孟子说:)“仁德能够胜过不仁德,好比水能胜过火。

但现在那些行仁的人,却好比用一小杯水去扑灭一车木柴燃起的大火,火焰扑不灭,他就说是水不能胜过火,这就又和那种很不仁德的人差不多了,以后他也一定会把自己的仁丧失掉的。