脑卒中康复治疗新技术和新进展-吴毅教授

- 格式:pdf

- 大小:3.40 MB

- 文档页数:10

脑卒中后康复的最新研究成果脑卒中,也被称为中风,是导致世界各地许多人死亡和残疾的主要原因之一。

脑卒中后康复是恢复患者身体和认知功能的重要过程。

近年来,针对脑卒中后康复的研究不断推进,涌现出了一系列令人振奋的成果。

本文将介绍脑卒中后康复的最新研究成果,包括运动康复、认知康复和药物治疗等方面的进展。

一、运动康复运动康复对于脑卒中后恢复功能至关重要。

最近的研究表明,个性化的运动康复方案可以显著改善患者的肌肉力量、平衡能力和日常生活功能。

针对不同类型的运动康复,研究人员提出了一些新的策略和方法。

1. 策略性步态训练步态障碍是脑卒中患者最常见的问题之一。

近期的研究发现,策略性步态训练可以帮助患者恢复正常的步行模式。

该训练方法通过提供实时反馈和目标导向性训练,帮助患者调整步态方式,增强步行平衡。

2. 健身活动的益处除了传统的康复锻炼,研究人员还探索了不同类型的健身活动对脑卒中患者康复的益处。

有研究发现,水上运动、瑜伽和太极等综合性的身体活动对于康复具有积极的影响。

这些活动不仅可以增强肌肉力量和灵活性,还能促进心理健康和社交交往。

因此,将这些活动纳入康复计划是值得考虑的。

二、认知康复脑卒中往往会导致认知功能障碍,如记忆力减退、注意力不集中等问题。

最新的研究在认知康复领域取得了令人鼓舞的进展。

1. 认知锻炼认知锻炼是一种通过刺激大脑以促进认知功能恢复的方法。

研究显示,认知锻炼可以显著改善脑卒中患者的记忆、注意和执行功能。

这种锻炼可以包括智力游戏、数学题目、跟读文本等不同形式。

2. 脑机接口技术脑机接口技术是近年来兴起的一种新兴技术,在认知康复中显示出巨大潜力。

该技术通过将大脑信号与外部设备连接,使脑卒中患者能够通过思维进行交流。

目前的研究表明,在通过脑机接口进行认知康复训练后,患者的认知功能得到了显著改善。

三、药物治疗在脑卒中后康复研究中,药物治疗也占据重要地位。

最近的研究成果显示,某些药物可以在康复过程中发挥积极的作用。

脑卒中后遗症病人社区综合康复的现状与发展研究

许洁;吴毅;路微波

【期刊名称】《老年医学与保健》

【年(卷),期】2010(16)1

【摘要】脑卒中是我国的常见病、多发病之一,其发病率每年达219/10万、致残率达80%,由此产生了一个重大的现实问题,遗有偏瘫、失语、认知障碍等残疾的脑卒巾患者,出院后的后续治疗单靠医院是不够的,而社区康复能够为脑卒中患者提供立足于家庭和社区的、方便、连续、综合、价廉的康复服务,这既能有效地弥补医院病人多病床少、费用高的问题,又能促进患者回归家庭和社会。

【总页数】3页(P52-54)

【作者】许洁;吴毅;路微波

【作者单位】200433上海市上海市杨浦区五角场镇社区卫生服务中心;200040上海市,复旦大学附属华山医院康复医学科;200090上海市,上海杨浦区老年医院康复医学科

【正文语种】中文

【中图分类】R743.3

【相关文献】

1.社区护理干预对脑卒中后遗症病人康复的影响 [J], 郑丽燕;袁衬香;钟国秀;梁国如;黄海端

2.家庭干预对社区脑卒中病人后遗症康复的效果观察 [J], 龚小琦;曾梅珍;许小青;

王小平

3.脑卒中后遗症病人社区康复和预防的研究现状 [J], 周宏珍;李亚洁;周春晓;相锋;肖灿华

4.家庭干预对社区脑卒中病人后遗症康复的效果观察 [J], 龚小琦;曾梅珍;许小青;王小平

5.脑卒中后遗症病人社区康复和预防的研究现状 [J], 周宏珍;李亚洁;周春晓;相锋因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

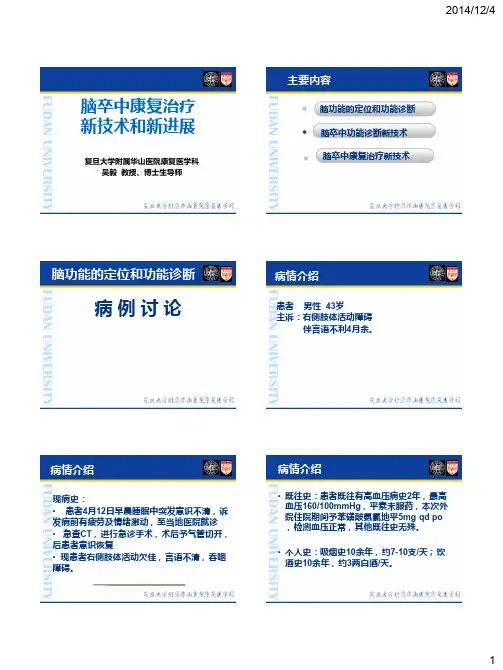

脑卒中康复治疗新技术和新进展复旦大学附属华山医院康复医学科吴毅教授、博士生导师主要内容脑功能的定位和功能诊断脑卒中功能诊断新技术脑卒中康复治疗新技术脑功能的定位和功能诊断病例讨论病情介绍明患者男性43岁主诉:右侧肢体活动障碍伴言语不利4月余。

病情介绍明现病史:•患者4月12日早晨睡眠中突发意识不清,诉发病前有疲劳及情绪激动,至当地医院就诊•急查CT ,进行急诊手术,术后予气管切开,后患者意识恢复•现患者右侧肢体活动欠佳,言语不清,吞咽障碍。

病情介绍•既往史:患者既往有高血压病史2年,最高血压160/100mmHg ,平素未服药,本次外院住院期间予苯磺酸氨氯地平5mg qd po ,检测血压正常,其他既往史无殊。

•个人史:吸烟史10余年,约7-10支/天;饮酒史10余年,约3两白酒/天。

鉴别诊断专科检查•右侧肢体偏瘫•Brunnstrom 分级:右肩臂2级,右手1级,右下肢3级•改良Ashworth 分级:右上肢屈肌张力1级,右下肢伸肌张力1级•右侧肢体针刺觉减退,本体感觉部分缺失•自发言语流畅,听理解可,命名可,复述差•注意力、记忆力、计算力等认知功能减退专科检查•言语功能:自发言语流畅,听理解可,命名可,复述差传导性失语•记忆力、计算力减退,定向力基本正常,MMSE 评分14分认知障碍康复评定:入院时Brunnstrom 分级右上臂2级,右手1级,右下肢3级肌力右上肢2级,右下肢3级肌张力(改良Ashworth 分级)右上肢屈肌张力1级,右下肢伸肌张力1级感觉功能右侧肢体针刺觉减退,本体感觉部分缺失ADL 评分55分言语功能听理解部分可,复述部分可,表达含糊认知功能注意、记忆、计算能力减退,MMSE 评分14分•右侧偏瘫、偏身感觉障碍左侧基底节区•传导性失语Broca 区与Wernicke 区的弓状纤维障碍,多见于外侧裂沟处皮层•右侧中枢性面瘫、右侧中枢性舌瘫核上组织(包括皮质、皮质脑干纤维、内囊、脑桥等)•结论:左侧基底节区病变(局灶性病变)定位诊断定性诊断•患者,中年男性•既往有高血压病史,未服药•此次发病急,即可出现意识障碍•发现时患者昏迷,意识障碍•头颅CT 示: 左侧基底节区脑出血•手术证实:脑部出血•结论:血管性病变(脑出血)功能诊断•右侧肢体运动功能障碍•右侧肢体感觉功能障碍•言语障碍(传导性失语)•认知障碍诊断•1.脑出血•定位诊断:左侧基底节区•定性诊断:脑血管病变,出血性脑卒中•病变血管:左侧大脑中动脉(豆纹动脉)•功能诊断:右侧肢体运动功能障碍•右侧肢体深、浅感觉功能障碍•言语功能障碍(传导性失语)•认知功能障碍•ADL功能障碍•2.高血压病2级极高危组存在功能障碍问题•右侧肢体运动功能障碍•右侧肢体感觉功能障碍•言语障碍(复述差,传导性失语)•认知障碍•ADL 障碍康复治疗•改善脑代谢,恢复脑功能高压氧,药物•改善运动功能PT、OT、针灸,电刺激,平衡训练•改善感觉功能障碍电刺激,感觉刺激(毛刷等)•改善言语障碍言语功能训练(ST),多读书•改善认知障碍认知功能训练,多练习•改善吞咽障碍吞咽功能训练,吞咽电刺激•改善右肩半脱位佩戴肩托•改善右足下垂佩戴足托近期目标•运动功能:右上肢肌力达到3级,右手能自主活动,能独立扶站•言语功能:复述能力有所提高•认知功能:提高计算力,MMSE提高3-5分•吞咽功能:洼田饮水试验提高至2级•肩关节半脱位:有所缓解,肩峰与肱骨头间隙变小•预防并发症:防止并发症,如肌肉痉挛、关节挛缩、肩手综合征等远期目标•康复治疗三个月后达到:• 1. 采用一切有效的措施预防脑卒中后可能发生的残疾和并发症,防治再复发;• 2. 改善受损的功能(运动、感觉、语言、认知、吞咽);• 3. 提高患者的日常生活活动能力和适应社会生活的能力;• 4. 提高患者的生活质量,最好能够再就业。

脑卒中康复的关键技术和康复计划脑卒中(Cerebrovascular Accident,CVA)是指脑血管突发性病变所致的脑功能障碍。

脑卒中患者在经历急性期治疗后,康复是恢复功能和生活质量的关键。

本文将重点探讨脑卒中康复的关键技术和康复计划,帮助患者顺利回归正常生活。

一、早期康复技术1. 体位翻转在脑卒中后期,翻身能够促进患侧肢体的血液循环,预防深静脉血栓形成。

目前研究表明,轮换床能够提高患者的侧卧位时间,减少皮肤压迫性损伤的风险。

2. 中风早期适应性训练计划适应性训练计划早期介入可促进患者的大脑活动,改善神经可塑性。

通过使用适当的功能活动及药理干预,可以减轻脑卒中患者的痉挛、疼痛和痉挛。

3. 运动治疗运动治疗是指通过运动训练来改善患者的协调性、平衡力和肌肉力量,从而提高患者的生活功能。

常见的运动治疗包括步行康复训练、平衡训练和康复训练等。

二、康复计划的制定康复计划是针对脑卒中患者的个体化康复需求而制定的。

以下是制定康复计划的关键步骤:1. 评估和目标设定医疗团队需要对患者的身体和认知功能进行全面评估,以了解患者的康复需求。

在评估的基础上,制定具体的康复目标,如恢复步行能力、提高语言沟通能力等。

2. 制定康复计划康复计划需要由多学科专家共同参与制定,包括康复医师、物理治疗师、职业治疗师等。

根据患者的康复目标,制定相应的康复方案和时间表。

3. 康复干预康复干预是康复计划执行的过程,包括各种康复技术和治疗方法的实施。

在康复干预中,医疗团队需要定期评估患者的进展,并根据情况进行调整和优化康复计划。

4. 康复评估和调整康复评估是对康复过程进行定期评估,以判断康复计划的有效性和患者的进展情况。

根据评估结果,医疗团队需要及时调整康复计划,确保患者获得最大的康复效果。

三、康复计划的重要性康复计划对于脑卒中患者的康复非常重要,具有以下几个方面的重要性:1. 促进功能恢复康复计划通过系统的康复训练,可以提高患者的功能恢复程度。

・综述・脑卒中后大脑可塑性的研究进展*刘罡1吴毅1,2吴军发1脑卒中是当今社会第三大死因,同时也是第一大致残原因。

脑卒中的高发和由此产生的严重后果给患者、家庭和社会带来了沉重的负担。

一直以来,众多医务研究工作者对脑卒中所致的中枢神经系统损伤后大脑的可塑性和神经康复进行了专注而持久的研究,为改善卒中患者的预后,提高其生存质量,取得了巨大的成绩。

本文拟结合以往和新近的相关研究成果对脑卒中后大脑可塑性的研究作一回顾,并对当前研究的热点问题作一简要介绍。

1大脑的可塑性1.1可塑性的基本概念健康人的皮质代表区会因为训练和运动技巧的获得而发生修饰,类似的神经修饰同样也可由神经系统的损伤所引发[1]。

这种神经系统可随环境改变而发生适应性变化的特性称为可塑性[2]。

从1930年Bach提出脑的可塑性理论至今,有关脑可塑性的理论有替代论、远隔功能抑制论、神经发芽论、突触功能调整论、神经再生微环境变化论[3],这些理论各有侧重地阐述了大脑损伤后功能恢复可能的机制,为脑卒中后的治疗和康复奠定了理论基础。

1.2脑卒中后可塑性的表现形式和临床、实验依据1.2.1中枢神经系统功能重组:在中枢神经系统,当某一部位损伤后,该部位所支配的功能可由另一部分完好的但与损伤区功能无关的区域来替代。

这一功能替代重组的最好例证是著名的盲人触觉替代视觉的研究。

该研究表明在经过较长时间的皮肤替代触觉实验后,盲人获得了通过触觉来判断物体景深和视差的能力[3]。

目前认为在中枢神经系统的功能重组包括损伤区周围组织的功能重组和损伤区对侧相应部位的功能重组。

损伤区周围组织的功能重组:该现象最早由Glees在对猴子的实验中观察到。

Glees利用电刺激的方法找出猴子运动皮质中负责拇指屈曲的皮质部位,然后破坏该区及对侧引起拇指屈曲的相应皮质,拇指屈曲能力丧失,经过一段时间训练后,拇指恢复了屈曲功能,此时电刺激显示是损伤皮质周围皮质细胞激活使拇指再次屈曲。

再一次破坏引起拇指屈曲的皮质部位,丧失的功能在经过一段时间训练后又一次恢复,而相应的皮质代表区面积又扩大至二次损伤后的皮质周围。

脑卒中康复的最新方法与技术脑卒中是一种常见的心血管疾病,通常发生在血液供应到大脑的动脉发生阻塞或破裂时。

它可能导致脑部组织死亡,严重影响患者的日常生活能力。

康复是脑卒中患者恢复功能的关键过程,合理有效的康复方法和技术对于患者的康复至关重要。

近年来,随着医疗技术和研究的进展,脑卒中康复的方法和技术得到了显著改进。

这些新方法和技术旨在帮助患者恢复运动功能、言语能力、认知能力和日常生活自理能力。

以下是脑卒中康复的最新方法和技术的概述。

1. 全脑康复训练:这是一种以促进大脑塑性为基础的康复方法。

通过多种康复技术,如物理疗法、言语疗法和认知疗法的综合训练,全脑康复训练可以激发大脑未受损区域的功能,帮助患者重新学习和恢复功能。

2. 机器人辅助康复:机器人技术在脑卒中康复中的应用日益普遍。

机器人装置可以提供精确的力量和运动控制,帮助患者进行康复训练。

例如,机器人手臂可以辅助患者进行上肢运动康复,机器人腿部外骨骼可以帮助患者进行步态训练。

3. 脑机接口技术:脑机接口技术通过记录和解读患者大脑活动的信号,将其转化为机器或电子设备的控制信号。

这种技术可以帮助脑卒中患者通过意念来控制机械假肢或其他辅助设备,恢复部分运动功能。

4. 虚拟现实康复:虚拟现实技术在脑卒中康复中发挥着重要作用。

通过使用虚拟现实设备,患者可以进行身体运动、平衡训练和日常生活模拟,从而帮助他们重新建立动作模式和提高自信心。

5. 非侵入性电刺激:非侵入性电刺激技术利用电流刺激神经和肌肉,促进运动功能的恢复。

这种方法可以通过头皮上的电极或贴片来进行,它能够增强神经系统的可塑性,并促进康复过程。

除了上述提到的方法和技术,脑卒中康复还包括许多其他的辅助措施,如药物治疗、营养支持和心理支持等。

康复治疗一般由专业的康复团队根据患者的具体情况进行制定和实施。

尽管最新的康复方法和技术在脑卒中患者的恢复过程中起到了积极的作用,但每个患者的情况是不同的,康复过程需要根据个体的需要进行个性化的调整。

脑卒中康复中的新技术应用研究脑卒中,这个让人闻之色变的疾病,不仅给患者的身体带来了巨大的创伤,也给家庭和社会带来了沉重的负担。

然而,随着科技的不断进步,一系列新技术在脑卒中康复领域崭露头角,为患者带来了新的希望。

首先,我们来了解一下虚拟现实技术(VR)在脑卒中康复中的应用。

VR 技术通过创建沉浸式的虚拟环境,让患者仿佛置身于真实的场景中进行训练。

比如,患者可以在虚拟的街道上行走,跨越障碍物,完成购物等日常任务。

这种训练方式不仅增加了康复训练的趣味性,还能够更好地激发患者的积极性和主动性。

研究表明,VR 技术可以有效地改善脑卒中患者的平衡能力、运动功能和认知功能。

与传统的康复训练相比,VR 训练能够提供更多的感官刺激和反馈,帮助患者更好地重建大脑神经连接。

机器人辅助康复技术也是近年来的一大亮点。

康复机器人可以根据患者的具体情况,提供个性化的训练方案。

例如,上肢康复机器人可以辅助患者进行手臂的伸展、弯曲、抓取等动作,通过精确的控制和力量反馈,帮助患者逐渐恢复肌肉力量和运动协调性。

下肢康复机器人则能够支持患者进行行走训练,实时监测患者的步态和姿势,并进行相应的调整和纠正。

这些机器人不仅减轻了康复治疗师的工作强度,还能够保证训练的准确性和重复性,提高康复效果。

脑机接口技术(BCI)则为脑卒中康复带来了更具创新性的解决方案。

BCI 技术通过检测大脑的神经信号,将患者的意图转化为实际的动作。

对于那些运动功能严重受损的患者来说,BCI 技术可以帮助他们重新获得对外部设备的控制能力。

比如,患者可以通过思维控制轮椅的移动、机械手的操作等。

虽然目前 BCI 技术还处于研究和发展阶段,但已经展现出了巨大的潜力,为脑卒中康复开辟了新的途径。

除了上述技术,功能性电刺激(FES)也在脑卒中康复中发挥着重要作用。

FES 是通过电流刺激肌肉,使其收缩产生运动。

对于肌肉无力或瘫痪的患者,FES 可以帮助他们恢复部分肌肉功能,改善行走能力和手部抓握能力。

中国脑卒中康复的新进展脑卒中是一种严重的疾病,严重影响患者的身体和社会功能。

由于病因复杂,患病率高,难以治愈,脑卒中已经成为中国最常见、最严重的慢性病之一。

为了降低脑卒中带来的后果,中国医学界一直在推进脑卒中康复技术的发展。

本文将介绍一些最新的中国脑卒中康复进展。

功能疗法功能疗法是指通过帮助患者重新获得日常生活中的各种技能来促进康复。

在中国,医疗工作者一直在为脑卒中患者开展各种功能疗法。

运动疗法运动疗法是脑卒中康复的基础。

通过适当的体育锻炼可以促进大脑皮层的再建立和功能再生,促进纵向运动轴上的神经元重塑和侧支路形成,补偿受损的功能。

如今,在中国,医疗工作者不断研究和改进脑卒中康复运动疗法的方法和疗效。

例如,针对不同类型的脑卒中患者,医疗工作者可以采用不同的体育锻炼方式和方案,从而实现定制化康复目标和培养出更好的下肢协调能力和体力水平。

刺激疗法刺激疗法是一种通过给予患者各种物理刺激或感官刺激来促进脑卒中患者康复的方法。

在中国,包含针刺、按摩、温热等传统中医刺激疗法一直是治疗脑卒中的重要方式。

而现代刺激疗法则更多依赖于科技方法的支持,比如经皮电刺激疗法、磁刺激疗法等。

这些方法均能够刺激患者大脑对运动和感官输入的功能再建立。

中国医学界的权威专家研究发现,与单纯的运动疗法相比,刺激疗法在脑卒中患者康复中更加直接迅速。

在中国,刺激疗法已经逐渐成为脑卒中康复的重要方式。

干细胞治疗干细胞是一种能够自我更新、分化出不同类型细胞的细胞。

因此,干细胞治疗已经成为目前一种富有希望的脑卒中治疗方法。

在中国,干细胞治疗已经成为重点研发项目。

中国医生利用干细胞技术治疗脑卒中患者,已经在细胞移植、唤醒休眠神经元、促进神经元再生方面取得了一系列的研究成果。

造血干细胞治疗目前,中国的造血干细胞治疗已经被广泛应用于脑卒中康复领域,以加速神经元恢复,加速大脑的新陈代谢和血管生成。

造血干细胞在治疗脑卒中瘫痪患者方面的疗效越来越被医学界所认可。

复旦大学附属华山医院吴毅教授领衔的康复团队荣获上海医学

科技奖三等奖

佚名

【期刊名称】《康复学报》

【年(卷),期】2016(000)002

【摘要】<正>近日,第十四届上海医学科技奖颁奖大会在上海科学会堂国际会议厅隆重举行,华山医院康复医学科吴毅教授领衔的《脑卒中后运动功能障碍康复新技术研发及推广应用》项目荣获上海医学科技奖三等奖。

该项目由科技部863计划资助,康复团队(吴毅、贾杰、李放、朱玉连、吴军发、孙莉敏、姜从玉、刘罡、白玉龙、陆蓉蓉等)从2007年起着力于研发脑卒中后运动功能障碍的康复评定和治疗技术,并形成具有我国自主知识

【总页数】1页(P16-)

【正文语种】中文

【中图分类】R2

【相关文献】

1.复旦大学附属华山医院吴毅教授领衔的康复团队荣获上海医学科技奖三等奖

2.上海交通大学附属胸科医院韩宝惠教授携团队荣获2014年中华医学科技奖二等奖

3.颈椎病“喜欢”低头族,注意5点免中招――访复旦大学附属华山医院康复医学科主任吴毅教授

4.上海交通大学医学院附属瑞金医院刘琰团队荣获2020年度上海医学科技奖一等奖

5.复旦大学附属中山医院两个项目荣获2016年度上海医学科技奖

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

西医神经科中风康复的最新进展近年来,西医神经科在中风康复方面取得了许多令人振奋的进展,为中风患者的康复提供了更多的希望。

中风,又称脑卒中,是严重的神经系统疾病,给患者的身体和心理健康带来很大的挑战。

但是,通过最新的治疗方法和康复技术,许多患者都能够重拾生活的信心,重新融入社会。

一、急性期治疗中风的急性期是非常关键的,及早有效的治疗可以帮助患者最大限度地减少神经损伤。

目前,西医常用的中风急性期治疗方法主要包括溶栓治疗和机械取栓术。

通过溶解血栓或者直接清除血栓,可以迅速恢复受损的脑血流,并最大限度地挽救患者的神经功能。

二、康复治疗中风后的康复治疗同样至关重要,可以帮助患者尽快恢复神经功能,提高生活质量。

西医神经科中,康复治疗主要包括物理治疗、言语治疗和职业治疗。

1. 物理治疗:物理治疗通过功能性锻炼和身体训练,帮助患者重建运动功能。

例如,通过疏通神经通道、增强肌肉力量、恢复平衡和协调性的训练,可以帮助患者重新行走、握笔等动作,减轻肢体的瘫痪和僵硬感。

2. 言语治疗:中风患者常常出现语言障碍的情况,言语治疗可以帮助患者重新学习和练习语言能力。

通过练习发音、听力训练、提高表达能力等方法,可以帮助患者恢复语言沟通的能力,提高日常生活的便利性。

3. 职业治疗:职业治疗旨在帮助患者重新适应工作和日常生活。

通过评估患者的认知和动作能力,制定个性化的康复计划,帮助患者改善日常活动自理能力和工作技能。

例如,通过训练手眼协调能力、改善记忆力和注意力,患者可以逐渐恢复到工作和社交中去。

除了传统的康复治疗方法,最新的进展还包括使用虚拟现实技术、机器人辅助康复等。

这些新技术的应用可以帮助患者更加直观地感知和参与康复治疗,进一步提高康复效果。

三、心理支持中风不仅仅对患者的身体产生影响,还对其心理健康造成很大冲击。

因此,西医神经科在中风康复过程中,非常注重对患者的心理支持和心理治疗。

通过与专业的心理咨询师合作,患者可以得到情绪上的关怀和指导,帮助他们应对康复过程中的压力和焦虑,增强康复的信心。

常规康复治疗结合神经肌肉电刺激对脑卒中患者的疗效观察【摘要】目的:探讨神经肌肉电刺激联合常规康复治疗对脑卒中的临床观察。

方法:2010年2月-2012年2月笔者所在医院收治的符合入选标准脑卒中患者98例,按住院顺序随机分为治疗组49例,对照组49例,对照组给予常规康复治疗,治疗组在此基础上给予神经肌肉电刺激治疗。

观察两组临床疗效。

结果:治疗后两组的神经功能缺损评分比较差异有统计学意义(p0.05),具有可比性。

1.2 方法两组均给与脑内科常规治疗方法,采用常规康复训练,治疗组在此基础上增加神经肌肉电刺激治疗。

神经肌肉电刺激:治疗前先向患者解释治疗时的感觉,确定刺激的部位、治疗参数、电极大小及其放置部位;电极的大小应随所刺激的肌肉大小来决定。

大电极能产生较强的收缩而不引起疼痛,但若电极大于需要刺激的肌肉,刺激时电流会扩散到附近不需要刺激的肌肉甚至是拮抗肌。

相反若电极明显小于肌肉,刺激时电流强度可能会太大而超过了患者的耐受性。

电极通常放置在外周神经或肌肉的运动点上。

一般来说,肢体和躯干肌肉的运动点位于运动神经进入肌肉的位置;电流刺激从低强度开始,逐渐增加到患者的最大耐受强度;根据病情tens每次治疗30~60 min,fes每次治疗15~30 min,每天治疗1~2次或每周治疗3次。

2周为一疗程,根据需要可治疗2~3个疗程或更长时间。

1.3 评测方法临床神经功能缺损程度采用1995全国第四届脑血管病会议制订评分方法评测[2]。

1.4 统计学处理采用spss 10.0软件进行统计学分析,计量资料以均数±标准差(x±s)表示,采用t检验,计数资料采用字2检验,以p<0.05为差异有统计学意义。

2 结果2.1 两组神经功能缺损评分比较治疗后两组的神经功能缺损评分比较差异有统计学意义(p<0.05)。

见表1。

3 讨论随着医疗水平的不断提高,医学研究的不断深入,对于脑卒中后出现的不同程度的功能障碍也有了更深的了解,其诊断和治疗方法也有了很大的改进。

丰富环境对脑缺血损伤后功能代偿性恢复的作用

谢鸿宇;吴毅

【期刊名称】《康复学报》

【年(卷),期】2015(000)001

【摘要】脑受损功能区的代偿和重建逐渐取代梗死灶的保护和治疗,成为脑卒中研究的新热点。

本文概括脑卒中后功能代偿研究的发展过程,并阐述丰富环境对脑卒中后代偿性恢复的作用机制和临床应用前景。

【总页数】4页(P50-53)

【作者】谢鸿宇;吴毅

【作者单位】复旦大学附属华山医院康复医学科

【正文语种】中文

【中图分类】R743.3

【相关文献】

1.丰富环境对脑缺血损伤后功能代偿性恢复的作用 [J], 谢鸿宇;吴毅

2.脑室移植骨髓基质细胞对脑缺血损伤后神经功能恢复的影响 [J], 王爽;郑殿魁;孙锋;魏敏杰;张朝东

3.丰富环境对脑损伤后脑功能恢复的作用 [J], 蒲昭霞;赵聪敏

4.胰岛素样生长因子-1与脑缺血损伤后的功能恢复 [J], 高焕民;程介士

5.丰富环境通过ERK1/2信号通路促进脑缺血后神经功能恢复 [J], 饶楚炳;杨勇因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

脑卒中患者足下垂和足内翻康复研究进展

荣积峰;吴毅;顾玲;乔亚琴;王卫宁

【期刊名称】《中国康复》

【年(卷),期】2015(000)001

【摘要】脑卒中后的足下垂和足内翻是由各种原因引起的踝关节形态的改

变,Reynardemail[1]指出,足尖下垂,足底部内翻,造成足底不能有效地接触地面,重心不能有效地前移,从而导致步行功能障碍。

足下垂和足内翻的程度是评估患者步行功能预后的主要决定因素,Croce等也认为客观、

【总页数】4页(P45-48)

【作者】荣积峰;吴毅;顾玲;乔亚琴;王卫宁

【作者单位】上海市第一康复医院杨浦区老年医院康复医学科,上海200090;复旦大学附属华山医院康复医学科,上海200031;上海市第一康复医院杨浦区老年医院康复医学科,上海200090;上海市黄浦区中心医院康复医学科,上海200001;上海市第一康复医院杨浦区老年医院康复医学科,上海200090

【正文语种】中文

【中图分类】R49;R743.3

【相关文献】

1.新型足托板对脑卒中患者足下垂的康复效果

2.应用电刺激结合康复训练治疗足内翻、下垂临床观察

3.A型肉毒素注射联合康复治疗偏瘫后痉挛性足下垂及足内翻

4.

康复医疗评价会对脑出血后左侧瘫伴单侧空间忽略及足内翻、下垂的治疗5.足踝矫正器在脑卒中患者足内翻康复护理中的应用效果

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

脑卒中康复的精准评定

吴毅

【期刊名称】《福建中医药大学学报》

【年(卷),期】2016(026)005

【摘要】精准评定是精准康复体系建立的基础,从精准康复理念的角度,本文探讨基因组学、影像学和电生理学在脑卒中康复评定中的应用进展,以探索具有康复特色的精准医疗体系.

【总页数】7页(P1-7)

【作者】吴毅

【作者单位】复旦大学附属华山医院康复医学科,上海200040

【正文语种】中文

【相关文献】

1.脑卒中康复的精准评定 [J], 吴毅;

2.建立脑卒中康复运动功能评定量表的最小可测变化值 [J], 沈显山;吴建贤

3.脑卒中康复评定知识图谱与评定推理的构建研究 [J], 牛传欣;柏志安;鲍勇;潘惠娟;崔立军;陈键;顾捷;李龑翔;孙木;谢青

4.运动诱发电位和静息电位的评定对脑卒中康复的临床价值探讨 [J], 叶金甜;李强(综述);汪昌雄;齐花荣;徐智强;徐淼(审校)

5.脑卒中康复运动功能评定量表对脑卒中偏瘫患者进行运动功能评定有效性探讨[J], 秦睿

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。