《中华文化的智慧之花——熟语》教案2

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:2

《中华文化的智慧之花-—熟语》教案《中华文化的智慧之花-—熟语》教案《中华文化的智慧之花———熟语》教案【学习目标】1. 了解并能判断熟语的类型。

2. 分析总结误用成语的主要类型并加以练习。

【导读】 1.读课本76-79页,完成下表。

熟语大家庭概况表主要类别结构(字数上)用法是否严格色彩语义2.判断下列熟语属于哪种类型:①开天辟地、②瑞雪兆丰年、③精卫填海、④背黑锅(比喻代人受过)、⑤外甥打灯笼——照舅(旧)、⑥刀子嘴、⑦朝思暮想、⑧情人眼里出西施【小结】熟语的特点:【导思】 2010年高考18套语文试卷中有17套对成语进行了考查。

如果我们能够明确成语运用的常见错误类型,在做这些题时不是会事半功倍吗?这节课我们主要通过分析例子来谈谈成语误用的几种类型吧。

第一组句子:1.几乎所有的造假者都是这样,随便找几间房子、拉上几个人就开始生产,于是大量的垃圾食品厂就雨后春笋般地冒出来了。

2.当中国女排捧回冠军奖杯时,举国弹冠相庆,无不佩服陈忠和教练的坚韧和勇气。

(提示:我们是要在具体语言环境中来讨论“是否恰当”的问题,不妨用一种“填空法”,即在句子里把成语的位置先空着,去考虑整个句子的表达需要在这个位置上表述什么意思、什么情感,然后回过头来和成语印证,从而解决“是否恰当”的问题。

)第一个句子成语是褒义的,搭配“大量的垃圾食品厂”不合适。

第二个句子中“弹冠相庆”是指“一人做官,其同党也庆贺有官可做”,是贬义词。

句子要表达的是“全国欢庆”,需要一个褒义词。

明确:第一句的成语“褒词贬用”,第二句的成语“贬词褒用”。

所以,成语运用的第一种错误类型是——褒贬不当。

第二组句子: 1.近年来,一些正值豆蔻年华的大学生沉迷在网吧里,从而荒废了学业,浪费了青春,真让人痛惜不已。

2.对曾经纵横中国五百年的晋商,我们今天只能透过那些纸醉金迷的晋商大院来遥想他们当年踏漠北、下南洋的辉煌。

3.只见演员手中的折扇飞快闪动,一张张生动传神的戏剧脸谱稍纵即逝,川剧的变脸绝技赢得了观众的一片喝彩。

一、教学目标1、知识与能力培养学生使用熟语的能力2、过程与方法了解词和词语的区别,整体认识现代汉语的词汇系统3、情感态度与价值观提高现代汉语的运用能力,正确使用熟语阅读和写作二、重点、难点1、掌握辨析熟语的方法,能正确辨析和使用熟语认识2、理解熟语的内涵三、教学方法讨论法、归纳法二、教学过程(一)导入设计“看挂图,猜成语”,通过挂图向学生展示一幅与“马”有关的图画,让学生根据图画猜猜那个成语适合它。

师:在古代,人和马是息息相关的,古时候行军打仗离不开马,交通运输更离不马,人们不仅需要马,而且喜欢马,例如许多将军都以有一匹千里马、良驹而为荣,同学们是否还能够说出其它带“马”的成语呢?(二)课堂活动1.让学生讨论与“马”有关的成语。

师:同学们说的很好,在我们的语言文字中出现那么多跟“马”有关的词语,正体现了人们对“马”情有独钟。

其实,在这些有关“马”的成语中,隐藏着许多的典故和故事,谁能试着讲讲有关“马”成语的故事?2.提问学生,让学生自己说一个与“马”有关的成语,并向同学们介绍这个成语的故事及寓意。

师:同学们讲的很好,一个成语的使用可以使句子更加形象、具体、生动,收到出乎意料的表达效果,好,我们看下一个问题。

(三)知识拓展2008年5月12日四川的汶川发生大地震,用成语来表达下列情景:(分组讨论)1、形容地震强烈、巨大的成语:地动山摇、山崩地裂、天塌地陷、天摧地塌、天翻地覆、震天动地2、形容地震之后的景象的成语:触目惊心、惨不忍睹、断壁残垣、满目疮痍、千疮百孔3、汶川大地震,当时人们的心情可用成语:惊慌失措、黯然销魂、战战兢兢、百感交集、胆战心惊、毛骨悚然、惊慌失色、大惊失色4、形容发生地震后形势的紧迫的成语:千钧一发迫在眉睫间不容发生死攸关近在咫尺刻不容缓十万火急险象环生一触即发急如星火剑拔弩张5、现场抢救的人们的表现:奋不顾身、勇往直前、舍生忘死、舍己为人6、全国人民团结一致的表现:感人肺腑、众志成城、万众一心、戮力同心、齐心协力、(四)阅读文本,完成下列问题1、填表特点类型结构用法语体或感情色彩语义成语固定、四字严格书面语双层惯用语固定、三字灵活口语、多贬义双层歇后语固定、两部分灵活口语双层谚语固定灵活口语比喻义少、多表面义2、总结概括熟语的特点(学生根据熟语不同类型归纳其相同点和不同点)明确:1、结构上的稳固性 2、意义上的整体性 3、各自有特殊的形式五、课堂巩固1、判断下列熟语属于那一类型(1)、开天辟地、精卫填海、朝思暮想、世外桃源(2)、背黑锅(比喻代人受过)、穿小鞋(比喻使人暗中吃亏)、刀子嘴,豆腐心、跳龙门(3)、外甥打灯笼——照舅(旧)、小葱拌豆腐——一青(清)二白、八仙过海——各显神通(现多比喻在集体生活中,各有各的办法或本领来完成共同的事业。

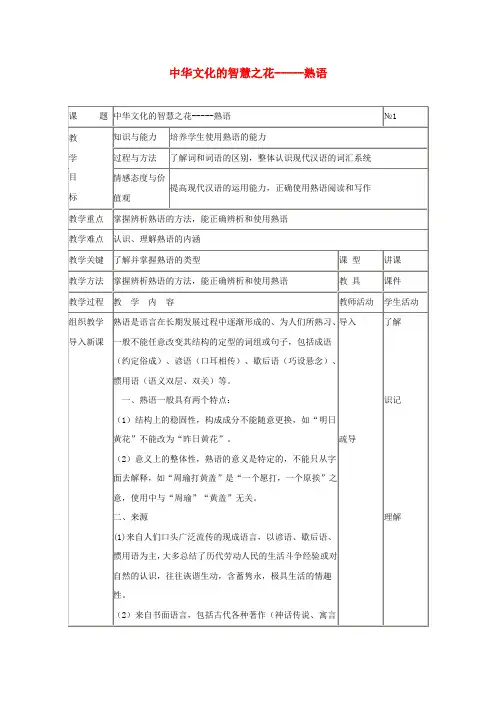

语文新人教选修《语言文字应用》语文:《中华文化的智慧之花—熟语》教案中华文化的智慧之花-----熟语课题中华文化的智慧之花-----熟语№1教学目标知识与能力培养学生使用熟语的能力过程与方法了解词和词语的区别,整体认识现代汉语的词汇系统情感态度与价值观提高现代汉语的运用能力,正确使用熟语阅读和写作教学重点掌握辨析熟语的方法,能正确辨析和使用熟语教学难点认识、理解熟语的内涵教学关键了解并掌握熟语的类型课型讲课教学方法掌握辨析熟语的方法,能正确辨析和使用熟语教具课件教学过程教学内容教师活动学生活动组织教学导入新课总结练习作业熟语是语言在长期发展过程中逐渐形成的、为人们所熟习、一般不能任意改变其结构的定型的词组或句子,包括成语(约定俗成)、谚语(口耳相传)、歇后语(巧设悬念)、惯用语(语义双层、双关)等。

一、熟语一般具有两个特点:(1)结构上的稳固性,构成成分不能随意更换,如"明日黄花"不能改为"昨日黄花"。

(2)意义上的整体性,熟语的意义是特定的,不能只从字面去解释,如"周瑜打黄盖"是"一个愿打,一个原挨"之意,使用中与"周瑜""黄盖"无关。

二、来源(1)来自人们口头广泛流传的现成语言,以谚语、歇后语、惯用语为主,大多总结了历代劳动人民的生活斗争经验或对自然的认识,往往诙谐生动,含蓄隽永,极具生活的情趣性。

(2)来自书面语言,包括古代各种著作(神话传说、寓言故事、历史著作、诗文、小说等),这类熟语以成语为多,一般言简意赅,形象生动,富于艺术表现力。

三语义双层惯用语惯用语是具有特定含义、形式短小、口语性很强的固定词组。

惯用语是通过描述来表义,谚语和歇后语通过陈述来表义。

惯用语有如下几个特点:其次,口语色彩和感情色彩都十分浓厚。

第三,结构上以三字格为主,也有少数二字或多字的,惯用语在使用中一般不用字面意义,其深层涵义(引申义或比喻义)几乎成了它的基本义。

中华文化的智慧之花-熟语教案一、教学目标:1. 让学生了解并掌握常见的中华文化熟语,理解其含义和用法。

2. 培养学生运用熟语进行交流和表达的能力。

3. 增强学生对中华文化的认识和理解,培养对中华文化的兴趣。

二、教学内容:1. 熟语的定义和特点2. 常见熟语的分类和例句3. 熟语的使用方法和注意事项三、教学方法:1. 讲授法:讲解熟语的定义、分类和用法。

2. 案例分析法:通过例句分析,让学生理解熟语的含义和用法。

3. 互动教学法:分组讨论,让学生运用熟语进行交流。

四、教学准备:1. 教学PPT:包含熟语的定义、分类、例句和练习题。

2. 教学素材:相关的故事、文章或对话,用于解释和应用熟语。

3. 练习题:用于巩固学生对熟语的理解和运用。

五、教学过程:1. 导入:简要介绍熟语的定义和特点,引发学生对熟语的兴趣。

2. 讲解:讲解熟语的分类和用法,通过例句进行分析,让学生理解熟语的含义和用法。

3. 互动:学生分组讨论,运用熟语进行交流,教师给予指导和反馈。

4. 练习:学生完成练习题,巩固对熟语的理解和运用。

5. 总结:回顾本节课所学熟语,强调熟语的使用方法和注意事项。

6. 拓展:提供相关的故事、文章或对话,让学生进一步理解和应用熟语。

六、教学评估:1. 课堂参与度:观察学生在讨论和练习中的积极参与程度和表现。

2. 练习题完成情况:评估学生对熟语理解和运用的准确性。

3. 小组讨论:评估学生在小组讨论中的合作能力和交流技巧。

七、教学延伸:1. 开展熟语竞赛:组织学生进行熟语知识竞赛,激发学生的学习兴趣和竞争意识。

2. 熟语运用展示:鼓励学生运用所学的熟语编写故事、对话或演讲,展示自己的学习成果。

3. 中华文化体验活动:组织相关的文化活动,如书法、剪纸等,让学生亲身体验中华文化的魅力。

八、教学反思:1. 教师在整个教学过程中的表现:反思教学方法的有效性和适应性,及时调整教学策略。

2. 学生的学习效果:评估学生对熟语的掌握程度,反思教学内容的难易程度和教学进度的合理安排。

中华文化的智慧之花——熟语教案一、教学目标1. 让学生了解并掌握常见的中华文化熟语,领会熟语背后的智慧和文化内涵。

2. 培养学生运用熟语进行交流的能力,提高学生的语言表达水平。

3. 增强学生对中华文化的认同感和自豪感,激发学生学习中华文化的兴趣。

二、教学内容1. 熟语的定义与分类2. 常见熟语的解析与举例3. 熟语在实际交流中的应用4. 熟语与文化背景的关系5. 熟语的学习策略与方法三、教学方法1. 讲授法:讲解熟语的定义、分类和常见熟语的解析。

2. 案例分析法:通过实例让学生了解熟语在实际交流中的应用。

3. 小组讨论法:分组让学生探讨熟语背后的文化内涵。

4. 实践活动法:设计情景让学生运用熟语进行交流。

四、教学准备1. 熟语资料库:收集常见的中华文化熟语及其解析。

2. 教学PPT:制作课件,展示熟语的定义、分类和案例。

3. 情景道具:准备一些与熟语相关的道具,用于实践活动。

五、教学进程第一课时:1. 导入:介绍熟语的定义与分类。

2. 讲解:讲解常见熟语的解析与举例。

3. 实践:设计情景让学生运用熟语进行交流。

第二课时:1. 复习:回顾上节课学习的熟语。

2. 探讨:分组讨论熟语背后的文化内涵。

3. 分享:各小组汇报讨论成果,分享熟语的文化意义。

第三课时:1. 讲解:介绍熟语在学习中的应用策略与方法。

2. 练习:让学生运用所学方法自主学习新熟语。

3. 展示:学生展示自主学习成果,分享学习心得。

第四课时:1. 测试:进行熟语知识小测试,检验学生掌握程度。

2. 总结:对本节课所学内容进行总结,强调熟语在实际交流中的重要性。

3. 拓展:布置课后作业,鼓励学生收集更多熟语,深入了解中华文化。

第五课时:1. 复习:回顾前四节课所学熟语。

2. 实践:设计情景剧,让学生运用熟语进行表演。

3. 评价:对学生的表演进行评价,总结熟语在表演中的作用。

六、教学目标1. 深化学生对熟语文化的理解,培养学生的批判性思维能力。

中华文化的智慧之花——熟语教案一、教学目标1.1 知识目标让学生掌握并理解十个具有代表性的中华熟语,包括其含义和用法。

1.2 技能目标培养学生运用熟语进行口语交流和写作的能力。

1.3 情感目标激发学生对中华文化的兴趣,培养学生对中国传统文化的自豪感。

二、教学重难点2.1 教学重点:十个熟语的含义和用法。

2.2 教学难点:熟语的运用和实际语境中的恰当使用。

三、教学方法采用讲授法、互动法、案例分析法等多种教学方法,引导学生主动参与课堂,提高学习效果。

四、教学准备4.1 教师准备:熟语相关资料、案例、教学课件等。

4.2 学生准备:预习相关熟语,了解其大致含义。

五、教学过程5.1 导入新课通过展示中华文化的图片,引导学生思考熟语在中华文化中的地位和作用。

5.2 讲解熟语讲解每个熟语的含义、用法和背后的故事,让学生深入了解熟语的内涵。

5.3 案例分析通过具体案例,让学生学会如何在实际语境中恰当使用熟语。

5.4 互动环节学生分组讨论,分享学习心得,互相提问,巩固所学知识。

5.5 课堂小结5.6 课后作业布置作业:运用所学熟语进行口语交流或写作,下节课分享。

六、教学评价6.1 形成性评价通过课堂互动、讨论和作业,实时了解学生对熟语的理解和运用情况,及时进行反馈和指导。

6.2 终结性评价在课程结束后,组织一次熟语运用竞赛或测试,评估学生对十个熟语的掌握程度。

七、教学拓展7.1 文化拓展介绍熟语背后的历史故事和文化内涵,加深学生对中华文化的理解。

7.2 实践拓展组织学生进行熟语收集活动,鼓励他们在生活中发现和记录熟语,提高实际运用能力。

八、课程反馈8.1 学生反馈课后收集学生对课程的意见和建议,了解他们的学习需求,不断优化教学方法。

8.2 教师反思教师根据学生反馈和教学实际情况,反思教学过程中的优点和不足,调整教学策略。

九、教学资源9.1 教材选用适合学生的中华熟语教材,提供丰富的学习内容。

9.2 网络资源利用互联网资源,相关熟语的讲解视频、案例和练习题,丰富教学手段。

中华文化的智慧之花 ——熟语【教学目标】1.知识与能力:培养学生使用熟语的能力2.过程与方法:了解词和词语的区别,整体认识现代汉语的词汇系统3.情感态度与价值观:提高现代汉语的运用能力,正确使用熟语阅读和写作【教学重难点】1.掌握辨析熟语的方法,能正确辨析和使用熟语认识2.理解熟语的内涵【教学过程】【第一课时】一、导入设计成语与漫画有相似之处,都言简意赅,能用很少的笔墨反映丰富的内容,有画龙点睛的作用。

请大家猜猜课本中几幅图的题目,并鉴赏使用成语的妙处。

(比如图2就讽刺了我们当前的教学中存在着重智育、轻德育和体育的问题,用成语概括就是“马失前蹄”。

)二、课堂活动讨论和“马”有关的成语。

可以按课本的做法,根据意义把这些成语分为“和战争有关,和生活有关,马自身的特质”三类;也可以尝试从其他角度如“外在形式、内部结构、成语来源、感情色彩”等来给这些成语分类。

要进一步引导学生从成语与自然环境、文化传统、语言特点等方面的关系入手来思考成语与民族文化的关系。

讲解学习成语应注意的问题。

搞不清成语的感情色彩和望文生义是成语用错的两个最主要的原因,高考成语试题也基本都是从这两方面进行考查的。

课文列举了两类易混易错的成语:一类是和马有关的非褒义成语,另一类则是含有“马”这个字但意义却与马无关的成语,希望引起学生的注意。

三、知识拓展2008年5月12日四川的汶川发生大地震,用成语来表达下列情景:1.形容地震强烈、巨大的成语:(地动山摇、山崩地裂、天塌地陷、天摧地塌、天翻地覆、震天动地 …… )2.形容地震之后的景象的成语:(触目惊心、惨不忍睹、断壁残垣、满目疮痍、千疮百孔……)3.汶川大地震,当时人们的心情可用成语:(惊慌失措、黯然销魂、战战兢兢、百感交集、胆战心惊、毛骨悚然、惊慌失色、大惊失色……)4.形容发生地震后形势的紧迫的成语:(千钧一发迫在眉睫间不容发生死攸关近在咫尺刻不容缓十万火急险象环生一触即发急如星火……)5.现场抢救的人们的表现:(奋不顾身、勇往直前、舍生忘死、舍己为人……)6.全国人民团结一致的表现:(感人肺腑、众志成城、万众一心、戮力同心、齐心协力……)四、阅读文本(工具箱),1.惯用语与成语比较。

中华文化的智慧之花——熟语教案一、教学目标1. 让学生了解并掌握常见的中华文化熟语,理解其含义和用法。

2. 培养学生运用熟语进行交流和思考的能力,提高学生的语言表达能力。

3. 引导学生领悟熟语中所蕴含的中华传统文化智慧和价值观。

二、教学内容1. 熟语的定义和分类2. 常见熟语的用法和含义3. 熟语背后的故事和智慧三、教学方法1. 讲授法:讲解熟语的定义、分类和常见用法。

2. 案例分析法:分析熟语背后的故事和智慧。

3. 小组讨论法:分组讨论熟语的运用和实际意义。

4. 实践活动法:设计场景,让学生运用熟语进行交流。

四、教学步骤1. 引入:介绍熟语的概念,引导学生了解熟语的重要性。

2. 讲解:讲解熟语的分类和常见用法,举例说明。

3. 案例分析:分析熟语背后的故事和智慧,引导学生领悟。

4. 小组讨论:分组讨论熟语的运用和实际意义,分享心得。

5. 实践活动:设计场景,让学生运用熟语进行交流,巩固所学。

五、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在讨论和实践活动中的参与程度。

2. 语言表达能力:评估学生在运用熟语时的语言表达能力。

3. 理解与应用能力:考察学生对熟语含义和用法的理解及运用。

4. 小组合作能力:评价学生在小组讨论中的合作与沟通能力。

六、教学资源1. 熟语教材或资料2. PPT或教学课件3. 讨论话题或场景设计4. 实践活动道具或工具5. 评价量表或评分标准七、教学环境1. 教室:提供足够空间进行小组讨论和实践活动。

2. 多媒体设备:用于展示PPT或教学课件。

3. 桌椅:摆放成小组讨论的形式。

4. 教学道具:用于实践活动。

八、教学进度安排1. 第一课时:介绍熟语的概念、分类和常见用法。

2. 第二课时:分析熟语背后的故事和智慧。

3. 第三课时:小组讨论熟语的运用和实际意义。

4. 第四课时:实践活动,让学生运用熟语进行交流。

5. 第五课时:总结与评价,复习巩固所学。

九、教学注意事项1. 关注学生的学习兴趣,尽量选择贴近生活实际的熟语。

中华文化的智慧之花-熟语教案一、教学目标:1.1 让学生了解并掌握常见的中文熟语,提高学生的语言运用能力。

1.2 引导学生理解熟语背后的文化内涵,增强学生对中华文化的认识和理解。

1.3 培养学生的团队合作精神,提高学生的创新思维能力。

二、教学内容:2.1 熟语的定义与分类2.2 常见熟语的解析与运用2.3 熟语与文化内涵2.4 熟语游戏与activities2.5 熟语在日常生活中的应用三、教学方法:3.1 讲授法:讲解熟语的定义、分类和常见熟语的解析。

3.2 案例分析法:分析熟语在日常生活中的应用。

3.3 小组讨论法:分组讨论熟语的含义和背后的文化内涵。

3.4 游戏教学法:通过熟语游戏,巩固所学知识。

四、教学准备:4.1 熟语资料库:收集常见的熟语及其解析。

4.2 教学课件:制作课件,辅助教学。

4.3 熟语游戏道具:准备相应的游戏道具。

五、教学过程:5.1 导入:介绍熟语的定义和分类,激发学生兴趣。

5.2 讲解:讲解常见熟语的解析和运用,让学生理解熟语背后的文化内涵。

5.3 小组讨论:学生分组讨论,分享自己对熟语的理解和感悟。

5.4 游戏环节:设计熟语游戏,让学生在游戏中运用所学知识。

5.5 总结与反馈:对学生的学习情况进行总结和反馈,鼓励学生在日常生活中多运用熟语。

教学反思:在教学过程中,关注学生的学习反馈,根据学生的实际情况调整教学内容和教学方法。

注重培养学生的语言运用能力,提高学生对中华文化的认识和理解。

注重课堂互动,激发学生的学习兴趣,提高学生的团队合作精神和创新思维能力。

六、教学延伸:6.1 熟语采集活动:让学生在日常生活中收集熟语,并进行归类和解析。

6.2 熟语故事会:让学生编写含有熟语的故事,分享给大家,以此加深对熟语的理解和运用。

6.3 熟语与文化考察:组织学生参观文化遗址,深入了解熟语背后的历史文化。

七、教学评估:7.1 课堂参与度评估:观察学生在课堂上的发言和互动情况,评估学生的参与度。

中华文化的智慧之花——熟语教案第一章:熟语的定义与分类1.1 教学目标让学生了解熟语的定义与特点使学生熟悉熟语的分类及常见类型1.2 教学内容熟语的定义与特点熟语的分类:成语、谚语、俗语、典故、对联等1.3 教学活动引入话题:通过故事、例子等方式引导学生了解熟语的概念讲解熟语的定义与特点:引导学生分析熟语的结构、意义及使用场合展示不同类型的熟语:成语、谚语、俗语、典故、对联等,让学生进行区分与识记1.4 作业与练习让学生收集常见的熟语,进行分类整理设计练习题,让学生辨别给定的句子中是否包含熟语,并解释其意义第二章:成语的学习与应用2.1 教学目标让学生掌握成语的定义与特点使学生能够理解并运用成语进行表达2.2 教学内容成语的定义与特点成语的来源与结构成语的学习与应用方法2.3 教学活动讲解成语的定义与特点:引导学生了解成语的结构、意义及使用场合介绍成语的来源与结构:通过故事、例子等方式引导学生了解成语的起源与发展学习成语的应用方法:引导学生通过例句、练习等方式掌握成语的使用技巧2.4 作业与练习让学生收集常见的成语,进行分类整理设计练习题,让学生运用给定的成语进行造句或写作第三章:谚语与俗语的学习与应用3.1 教学目标让学生掌握谚语与俗语的定义与特点使学生能够理解并运用谚语与俗语进行表达3.2 教学内容谚语与俗语的定义与特点谚语与俗语的来源与分类谚语与俗语的学习与应用方法3.3 教学活动讲解谚语与俗语的定义与特点:引导学生了解谚语与俗语的结构、意义及使用场合介绍谚语与俗语的来源与分类:通过故事、例子等方式引导学生了解谚语与俗语的起源与发展学习谚语与俗语的应用方法:引导学生通过例句、练习等方式掌握谚语与俗语的使用技巧3.4 作业与练习让学生收集常见的谚语与俗语,进行分类整理设计练习题,让学生运用给定的谚语与俗语进行造句或写作第四章:典故的学习与传承4.1 教学目标让学生了解典故的定义与特点使学生能够理解并传承典故的文化价值4.2 教学内容典故的定义与特点典故的来源与分类典故的学习与传承方法4.3 教学活动讲解典故的定义与特点:引导学生了解典故的结构、意义及文化背景介绍典故的来源与分类:通过故事、例子等方式引导学生了解典故的起源与发展学习典故的学习与传承方法:引导学生通过阅读、讨论等方式掌握典故的文化价值,并思考如何传承与发展典故文化4.4 作业与练习让学生阅读经典的典故,进行理解与分析设计练习题,让学生运用给定的典故进行写作或讨论第五章:对联的学习与创作让学生了解对联的定义与特点使学生能够理解并创作对联5.2 教学内容对联的定义与特点对联的起源与发展对联的学习与创作方法5.3 教学活动讲解对联的定义与特点:引导学生了解对联的结构、意义及使用场合介绍对联的起源与发展:通过故事、例子等方式引导学生了解对联的起源与发展学习对联的学习与创作方法:引导学生通过例句、练习等方式掌握对联的创作技巧5.4 作业与练习让学生收集常见的对联,进行分类整理设计练习题,让学生运用给定的对联进行创作或写作第六章:熟语在日常交流中的应用6.1 教学目标让学生能够灵活运用熟语进行日常交流使学生通过熟语的使用,提高语言表达的准确性和丰富性6.2 教学内容熟语在日常交流中的应用场景不同类型熟语的适用情境讲解熟语在日常交流中的应用场景:通过实例让学生了解在不同场合如何运用熟语分析不同类型熟语的适用情境:让学生掌握各类熟语的用法和适用情境6.4 作业与练习让学生尝试用学过的熟语进行日常交流,记录使用过程中的体会设计练习题,让学生根据给定的情境选择合适的熟语进行表达第七章:熟语在文学创作中的作用7.1 教学目标让学生了解熟语在文学创作中的重要性使学生能够运用熟语提升文学作品的韵味和表现力7.2 教学内容熟语在文学创作中的作用和价值熟语在文学作品中的典型运用案例7.3 教学活动讲解熟语在文学创作中的作用和价值:引导学生了解熟语如何为文学作品增色添彩分析熟语在文学作品中的典型运用案例:通过实例让学生掌握熟语在文学创作中的应用技巧7.4 作业与练习让学生收集含有熟语的文学作品,分析熟语在其中的作用设计练习题,让学生运用熟语创作一段文学作品第八章:熟语与文化传承的关系8.1 教学目标让学生了解熟语与文化传承的密切关系使学生认识到熟语在传承中华文化中的作用8.2 教学内容熟语与文化传承的关系熟语在中华文化中的代表性和价值8.3 教学活动讲解熟语与文化传承的关系:引导学生了解熟语如何体现中华文化的特点和精神分析熟语在中华文化中的代表性和价值:通过实例让学生认识到熟语在中华文化传承中的重要性8.4 作业与练习让学生研究某个熟语的历史背景和文化内涵,了解其在中华文化传承中的地位设计练习题,让学生运用熟语表达中华文化的特点和精神第九章:熟语的误用与避免9.1 教学目标让学生了解熟语的误用现象使学生能够避免在表达中出现熟语误用9.2 教学内容熟语误用的常见类型避免熟语误用的方法9.3 教学活动讲解熟语误用的常见类型:引导学生了解和识别熟语误用的错误分享避免熟语误用的方法:让学生掌握正确使用熟语的技巧9.4 作业与练习让学生找出文章或对话中的熟语误用,并进行纠正设计练习题,让学生运用正确的方法避免熟语误用第十章:熟语的学习策略与技巧10.1 教学目标让学生掌握熟语的学习策略与技巧使学生能够高效地学习和积累熟语10.2 教学内容熟语学习的方法与技巧熟语积累的策略与建议10.3 教学活动讲解熟语学习的方法与技巧:引导学生掌握有效的学习方法,如分类记忆、联想记忆等分享熟语积累的策略与建议:让学生了解如何在生活中积累和运用熟语10.4 作业与练习让学生根据学习策略与技巧,制定个人熟语学习计划设计练习题,让学生运用所学方法与技巧进行熟语学习和运用重点和难点解析一、熟语的定义与分类:理解熟语的概念及其分类是学习熟语的基础。

《中华文化的智慧之花——熟语》教学设计浙师大人文学院倪高华一、教学目标一、知识与能力:培育学生利用熟语的能力;2、过程与方法:了解词和词语的区别,整体认识现代汉语的词汇系统;3、情感态度与价值观:提高现代汉语的运用能力,正确使用熟语阅读和写作。

二、重点难点1、掌握辨析熟语的方法,能正确辨析和使用熟语认识2、理解熟语的内涵三、教学方法图片法、讨论法、归纳法四、课时安排一课时五、教学过程(一)课文故事导入——“君子动口,小人动手”3'师:有一个画家叫张大千,有一天,他要返回四川老家,他的学生来为他饯行,一路吃个饭,那天戏曲家梅兰芳等社会名人也参加了宴会。

宴会上,张大千向客人几回碰杯后,来向梅兰芳敬酒。

他说:“梅先生,你是君子,我是‘小人’,我先敬你一杯!”此话一出,在场的人都愣住了。

不明白他说的是什么意思。

梅兰芳先生一时也不知其意,赶紧笑着问道:“张先生此话怎讲?”张大千笑着说:“你是君子——‘动口’,我是‘小人’——‘动手’。

”在场的人这才茅塞顿开,马上笑声四起。

师:同窗们你们说他的祝酒辞妙在何处?“动口”既指唱戏又指饮酒,“动手”既指作画又指敬酒。

这里张大千化用了“君子动口,小人动手”这句熟语,形象生动,幽默诙谐。

师:今天咱们就来学习中华文化的智慧之花——熟语。

(板书题目)(二)解释熟语2'师:那么你们知不明白什么是熟语呢?明确:熟语是语言在长期进展进程中逐渐形成的,为人们所熟习,一般不能任意改变其结构的固定的短语或句子。

只能整个应用,不能随意变更其中部份,而且往往不能依照一般的词法来分析。

师:我的普通话不好,常常容易把“熟语”念成“俗语”,那“熟语”跟“俗语”有什么不同呢?其实“俗语”是“熟语”中的一种,在熟语那个大家庭中,主要有成语、惯用语、歇后语、谚语。

“俗语”就是“谚语”。

(板书)(三)了解成语、惯用语、歇后语、谚语1.成语师:那么咱们先来了解一下熟语大家族中的大哥:成语。

《中华文化的智慧之花——熟语》导学案一、学习目标:1、了解熟语的特点及类型。

2、了解成语、惯用语、歇后语的构成。

3、能正确使用熟语,特别是成语。

二、自主学习:(一)惯用语:“打个比方”语意具有双层性,除字面的语义外,还具有深层次的比喻引申意义。

背黑锅:比喻代人受过穿小鞋:比喻使人暗中吃亏敲竹杠:比喻利用别人的弱点勒索财务,也比喻用某种口实抬高价码特点:1、结构是固定的,固定性虽不如成语,但比歇后语和谚语要强,并且以三字格(动宾关系较多)为常见的代表。

2、在句法功能上它同成语近似,在修辞功能上它有强烈的通俗性和口语色彩。

歇后语和谚语是句子形式,有时可用作句子。

成语雅的多,俗的少,惯用语几乎都是俗的,雅的极少数,而且贬义的较多。

(二)歇后语:“猜个谜语”1、谐音性歇后语小葱拌豆腐——一清(青)二白电线杆上绑鸡毛——好大胆(掸)子湿水棉花——无法谈(弹)2、喻意性歇后语八仙过海——各显神通张飞穿针——大眼瞪小眼两个哑巴睡一床——无话可说小试身手把下列的歇后语补充完整1、韩信点兵——多多益善2、芝麻开花——节节高3、叫花子唱山歌——穷开心4、老虎拉车——没人敢(赶)5、老母鸡看空窝——不简单(见蛋)(三)谚语根据表义内容,谚语可分为两类:1、是关于自然和农业生产的谚语:瑞雪兆丰年。

谷雨前后,种瓜种豆。

庄稼一枝花,全靠肥当家。

2、是关于社会生活方面的谚语:人心齐,泰山移。

宁做蚂蚁腿,不做麻雀嘴。

别人夸,一枝花;自己夸,烂冬瓜。

(四)总结:熟语的特征:1、结构上的稳固性;2、意义上的整体性;3、各自有特殊形式;4、丰富的内容;5、精练的形式;6、很强的表现力。

三、合作探究:请同学们完成78页上小试身手的第一、三题。

解析一、本题的主要目的是考察学生能否正确地使用成语。

参考答案:“严阵以待”的意义是用严正整齐的阵势等待敌人的进攻,形容已做好充分的迎战准备。

此处美国是进攻方,不能用“严阵以待”。

“趋之若鹜”的意义是像鸭子一样成群地跑过去,比喻很多人争着去追逐某一事物,多含贬义。

中华文化的智慧之花——熟语教学目标1、知识与能力培养学生使用熟语的能力2、过程与方法了解词和词语的区别,整体认识现代汉语的词汇系统3、情感态度与价值观提高现代汉语的运用能力,正确使用熟语阅读和写作教学重难点1、掌握辨析熟语的方法,能正确辨析和使用熟语认识2、理解熟语的内涵教学方法讨论法、归纳法课时安排三课时教学步骤第一课时教学过程一、导入:生齐读幻灯上的文字思考,给带红色的词语分类,思考其有何特点?以此导入课题:华文化的智慧之花------熟语二、研习文本1、什么是熟语?语言中定型的词组或句子,使用中一般不能改变其组织。

包括成语、谚语、歇后语、惯用语、格言等。

(《辞海》)2、常见熟语的基本类型3、熟语的特征4、熟语的来源三、具体了解每种熟语的类型的特点1、惯用语(1)语意具有双层性,除字面的语义外,还具有深层次的比喻引申意义。

(2)它的结构是固定的,固定性虽不如成语,但比歇后语和谚语要强,并且以三字格为常见的代表。

用三字格(动宾关系较多)和四字格,可以区分许多惯用语和成语。

(3)在句法功能上它同成语近似,在修辞功能上它有强烈的通俗性和口语色彩。

歇后语和谚语是句子形式,有时可用作句子。

成语雅的多,俗的少,惯用语几乎都是俗的,雅的极少数,而且贬义的较多。

2、歇后语(1)定义:由两个部分组成的一句话,前一部分是引子,后一部分是注释,也叫引注语。

个别的只说前一部分。

(2)包括谐音性歇后语和寓言性歇后语。

3、谚语(1)在人民群众口头流传的通俗易懂而含义深刻的固定语句。

(2)根据表义内容,谚语可分为两类。

一类是关于自然和农业生产的谚语,另一类是关于社会生活方面的。

4、格言格言是一个人机智之精华,众人汇成的睿智.聪明人的智慧,老年人的经验,都在格言里面。

格言,可以作为人们行为规范的言简意赅的语句。

从句法结构角度说,格言是相对完整、相对独立的句子,可以独立用来表达思想。

四、练习(见幻灯)五、总结作业布置:课后反思:第二课时教学目标:1、理解成语的内涵2、掌握辨析成语的方法,能正确辨析和使用成语。

《中华文化的智慧之花——熟语》教学设计一、教学目标1、知识与能力培养学生使用熟语的能力2、过程与方法了解词和词语的区别,整体认识现代汉语的词汇系统3、情感态度与价值观提高现代汉语的运用能力,正确使用熟语阅读和写作二、重点、难点1、掌握辨析熟语的方法,能正确辨析和使用熟语认识2、理解熟语的内涵三、教学方法讨论法、归纳法四、教学过程(一)导入:生齐读:温州是个好地方,四季如春。

这里无冰天雪地,多冰肌玉骨之佳人,人多冰清玉洁之美德;既没有川蜀之“蜀犬吠日”,亦无北国之滴水成冰;多湖光山色,没有崇山峻岭。

“有缘千里来相会”。

上课之前,我给自己泼冷水,你竟跑到阶梯教室来上课,真是旗杆顶上绑鸡毛——好大的掸(胆)子,同时也安慰自己,就算鲁班门前问斧子——讨学问来了;现在,想到我们二十二中的同学学习个个是王羲之看鹅——专心致志,让我吃了颗定心丸。

“爱拼才会赢”,我希望诸位对本人执教的这节课能够丈母娘疼女婿——心里爱。

思考:给带红色的词语分类,思考其有何特点?明确:分类:(1)成语:冰天雪地冰肌玉骨冰清玉洁蜀犬吠日滴水成冰崇山峻岭湖光山色(2)惯用语:泼冷水定心丸(3)歇后语:鲁班门前问斧子——讨学问来了王羲之看鹅——专心致志丈母娘疼女婿——心里爱(4)谚语(俗语):有缘千里来相会爱拼才会赢导入课题:华文化的智慧之花------熟语(板书)(二)研习文本1.课堂活动“走马观花”:(1)“按图索骥”师:看漫画,猜成语,如图二的含义?生:讽刺当前的教学中存在着重智育、轻德育和体育的问题:“马失前蹄”师:大家试着给这几幅漫画起别的名字,比较一下使用成语和不用成语在表达效果上有什么不一样?(2)万“马”奔腾师:指导学生看课文,讨论与“马”有关的成语:从不同的角度认识成语:生:思考、明确:A、了解来源:战争、日常生活、品质结合工具箱中“成语是民族文化的精华”探讨成语的来源,思考成语与民族文化的关系。

如“塞翁失马”出自寓言;“指鹿为马”出自历史故事;“一言既出,驷马难追”出自《论语》等B、区分色彩:褒贬结合高考成语试题搞不清成语的感情色彩而错用的问题,使用成语要分清褒贬。

中华文化的智慧之花-熟语教案一、教学目标1.1 知识与技能让学生掌握并理解一系列中华文化的熟语,提高学生对中文词汇的运用能力。

1.2 过程与方法通过讲解、例句和练习,培养学生正确使用熟语的能力。

1.3 情感态度与价值观培养学生对中华文化的兴趣和自豪感,提升学生的人文素养。

二、教学重难点2.1 教学重点:熟语的定义、分类和运用。

2.2 教学难点:理解熟语的含义和正确运用熟语。

三、教学准备3.1 教具准备:教学PPT、黑板、粉笔。

3.2 教学资源:相关中文熟语书籍、网络资源。

四、教学过程4.1 导入新课通过展示中华文化的图片,引导学生思考中华文化中的智慧,进而引入熟语的主题。

4.2 讲解熟语讲解熟语的定义、分类和特点,举例说明熟语的使用场景和意义。

4.3 举例分析通过具体例句,分析熟语的用法和含义,让学生更好地理解并运用熟语。

4.4 课堂练习设计相关练习题,让学生运用所学熟语进行句子编写,巩固所学知识。

五、课后作业布置作业:让学生收集五个常见的中华熟语,并简要说明其含义和使用场景。

教学反思:本节课通过讲解、例句和练习,让学生对中华文化中的熟语有了更深入的了解和掌握。

在教学过程中,注意引导学生思考和运用熟语,提高学生的中文表达能力。

通过课后作业的设置,鼓励学生自主学习,进一步拓展知识面。

在今后的教学中,可以适当增加熟语的练习题型,提高学生的应试能力。

六、教学拓展6.1 文化讲解介绍熟语在中国的历史背景和文化内涵,让学生了解熟语与中华文化之间的联系。

6.2 熟语游戏设计一个熟语游戏,如“猜谜语”、“接龙”等,让学生在游戏中巩固所学熟语,提高学习兴趣。

七、课堂互动7.1 小组讨论将学生分成小组,让学生讨论熟语在日常生活和学习中的应用,分享彼此的经验和心得。

7.2 问答环节设置问答环节,让学生提出在学习熟语过程中遇到的问题,教师进行解答。

八、评价与反馈8.1 学生自评让学生对自己在课堂上的表现进行自我评价,反思自己在学习熟语方面的优点和不足。

《中华文化的智慧之花——熟语》教案2

一、教学目标

1、知识与能力培养学生使用熟语的能力

2、过程与方法了解词和词语的区别,整体认识现代汉语的词汇系统

3、情感态度与价值观提高现代汉语的运用能力,正确使用熟语阅读和写作

二、重点、难点

1、掌握辨析熟语的方法,能正确辨析和使用熟语认识

2、理解熟语的内涵

三、教学方法讨论法、归纳法

二、教学过程

(一)导入设计

“看挂图,猜成语”,通过挂图向学生展示一幅与“马”有关的图画,让学生根据图画猜猜那个成语适合它。

师:在古代,人和马是息息相关的,古时候行军打仗离不开马,交通运输更离不马,人们不仅需要马,而且喜欢马,例如许多将军都以有一匹千里马、良驹而为荣,同学们是否还能够说出其它带“马”的成语呢?

(二)课堂活动

1.让学生讨论与“马”有关的成语。

师:同学们说的很好,在我们的语言文字中出现那么多跟“马”有关的词语,正体现了人们对“马”情有独钟。

其实,在这些有关“马”的成语中,隐藏着许多的典故和故事,谁能试着讲讲有关“马”成语的故事?

2.提问学生,让学生自己说一个与“马”有关的成语,并向同学们介绍这个成语的故事及寓意。

师:同学们讲的很好,一个成语的使用可以使句子更加形象、具体、生动,收到出乎意料的表达效果,好,我们看下一个问题。

(三)知识拓展

2008年5月12日四川的汶川发生大地震,用成语来表达下列情景:(分组讨论)

1、形容地震强烈、巨大的成语:地动山摇、山崩地裂、天塌地陷、天摧地塌、天翻地覆、震天动地

2、形容地震之后的景象的成语:触目惊心、惨不忍睹、断壁残垣、满目疮痍、千疮百孔

3、汶川大地震,当时人们的心情可用成语:惊慌失措、黯然销魂、战战兢兢、百感交集、胆战心惊、毛骨悚然、惊慌失色、大惊失色

4、形容发生地震后形势的紧迫的成语:千钧一发迫在眉睫间不容发生死攸关近在咫尺刻不容缓十万火急险象环生一触即发急如星火剑拔弩张

5、现场抢救的人们的表现:奋不顾身、勇往直前、舍生忘死、舍己为人

6、全国人民团结一致的表现:感人肺腑、众志成城、万众一心、戮力同心、齐心协力、(四)阅读文本,完成下列问题

1、填表

特点类型

结构用法语体或感情色彩语义

成语固定、四字严格书面语双层

惯用语固定、三字灵活口语、多贬义双层

歇后语固定、两部分灵活口语双层

谚语固定灵活口语比喻义少、多表面义

2、总结概括熟语的特点(学生根据熟语不同类型归纳其相同点和不同点)

明确:1、结构上的稳固性 2、意义上的整体性 3、各自有特殊的形式

五、课堂巩固

1、判断下列熟语属于那一类型

(1)、开天辟地、精卫填海、朝思暮想、世外桃源

(2)、背黑锅(比喻代人受过)、穿小鞋(比喻使人暗中吃亏)、刀子嘴,豆腐心、跳龙门(3)、外甥打灯笼——照舅(旧)、小葱拌豆腐——一青(清)二白、八仙过海——各显神通(现多比喻在集体生活中,各有各的办法或本领来完成共同的事业。

)

(4)、情人眼里出西施、瑞雪兆丰年、跑得了和尚跑不了庙

2\\下列各句中,加点的词语运用正确的一句是(06浙江卷)

A.马大嫂为人热情,工作兢兢业业,总是不胜其烦地为小区居民做好每一件事。

B.我终于登上了魂牵梦萦的黄山,奇松异石、流云飞瀑宛然在目,令人赞叹不已。

C.正是这些变通的劳动者,凭借着理想与信念,胼手胝足,夙兴夜寐,创造了一个个奇迹。

D.他鲁莽草率,刚愎自用,走到哪里哪里就被他闹得一团糟,真可谓“人中吕布,马中赤兔”。

3、在下列横线上填上适当的熟语

①与“项庄舞剑,意在沛公”意义接近的有《醉翁亭记》中的。

②与“痴心妄想”相近的熟语有。

(五)总结

4、把下列句子中的加点熟语换成一个意义相当的四字格成语

(1)况且列强虎视眈眈,吃着碗里的瞧着锅里的,正是蚕食鲸吞的时候。

(2)“喝水不忘掘井人”,中国政府和人民对联合国开发计划署过去二十年卓有成效的合作深表感谢。

(六)布置作业

完成“小试身手”第一、三题。