高二数学 椭圆的第二定义

- 格式:ppt

- 大小:191.00 KB

- 文档页数:6

椭圆的方程及其性质知识集结知识元椭圆的定义知识讲解1.椭圆的定义【知识点的认识】1.椭圆的第一定义平面内与两个定点F1、F2的距离的和等于常数2a(2a>|F1F2|)的动点P的轨迹叫做椭圆,其中,这两个定点F1、F2叫做椭圆的焦点,两焦点之间的距离|F1F2|叫做焦距.2.椭圆的第二定义平面内到一个定点的距离和到一条定直线的距离之比是常数e=(0<e<1,其中a是半长轴,c是半焦距)的点的轨迹叫做椭圆,定点是椭圆的焦点,定直线叫椭圆的准线,常数e 叫椭圆的离心率.3.注意要点椭圆第一定义中,椭圆动点P满足{P||PF1|+|PF2|=2a}.(1)当2a>|F1F2|时,动点P的轨迹是椭圆;(2)当2a=|F1F2|时,动点P的轨迹是线段F1F2;(3)当2a<|F1F2|时,动点P没有运动轨迹.【命题方向】利用定义判断动点运动轨迹,需注意椭圆定义中的限制条件:只有当平面内动点P与两个定点F1、F2的距离的和2a>|F1F2|时,其轨迹才为椭圆.1.根据定义判断动点轨迹例:如图,一圆形纸片的圆心为O,F是圆内一定点,M是圆周上一动点,把纸片折叠使M与F重合,然后抹平纸片,折痕为CD,设CD与OM交于点P,则点P的轨迹是()A.椭圆B.双曲线C.抛物线D.圆分析:根据CD是线段MF的垂直平分线.可推断出|MP|=|PF|,进而可知|PF|+|PO|=|PM|+|PO|=|MO|结果为定值,进而根据椭圆的定义推断出点P的轨迹.解答:由题意知,CD是线段MF的垂直平分线.∴|MP|=|PF|,∴|PF|+|PO|=|PM|+|PO|=|MO|(定值),又显然|MO|>|FO|,∴根据椭圆的定义可推断出点P轨迹是以F、O两点为焦点的椭圆.故选A点评:本题主要考查了椭圆的定义的应用.考查了学生对椭圆基础知识的理解和应用.2.与定义有关的计算例:已知椭圆上的一点P到左焦点的距离为,则点P到右准线的距离为()A.2B.2C.5 D.3分析:先由椭圆的第一定义求出点P到右焦点的距离,再用第二定义求出点P到右准线的距离d.解答:由椭圆的第一定义得点P到右焦点的距离等于4﹣=,离心率e=,再由椭圆的第二定义得=e=,∴点P到右准线的距离d=5,故选C.点评:本题考查椭圆的第一定义和第二定义,以及椭圆的简单性质.例题精讲椭圆的定义例1.(2020秋∙兴庆区校级期末)点M(x,y)与定点F(4,0)的距离和它到直线l:x=的距离的比是常数,求M的轨迹.【答案】详见解析【解析】题干解析:设d是点M到直线l:x=的距离,根据题意得,点M的轨迹就是集合P={M|=},(4分)由此得=.将上式两边平方,并化简,得9x2+25y2=225.即+=1.(9分)所以,点M的轨迹是长轴、短轴长分别为10、6的椭圆.(12分)例2.已知P为⊙B:(x+2)2+y2=36上一动点,点A(2,0),线段AP垂直平分线交直线BP于点Q,求点Q的轨迹方程.【答案】详见解析【解析】题干解析:(1)圆C的圆心为B(-2,0),半径r=6,|BA|=4。

[教学目标]通过教学使学生掌握椭圆的性质,进一步熟悉椭圆的第一定义,能够利用这些性质解决一些相关问题。

[教学设计]1.作业讲评2.(继续完成上节课没有完成的例题。

)例1 平面内两定点的距离为8,试建立适当的坐标系,写出到这两个定点的距离之和为10的点的轨迹的方程。

(125922=+y x ) 例2 求与椭圆14922=+y x 共焦点,并且过点(3,-2)的椭圆的方程。

(1101522=+y x ) 例3 椭圆131222=+y x 的焦点为F 1和F 2,点P 在椭圆上,如果线段PF 1的中点在y 轴上,那么|PF 1|是|PF 2|的( )A . 7倍B .5倍C .4倍D .3倍3.椭圆的性质(1)标准方程的特点与椭圆的位置(2)变量的取值范围(3)对称性(两条对称轴与一个对称中心)(4)顶点(四个顶点、长轴与短轴)(5)离心率、准线与椭圆的第二定义焦点在x 轴上,半焦距为c 的椭圆的标准方程为12222=+by a x ,则称e = a c 为椭圆的离心率(eccentricity ),直线x = c a 2为椭圆的右准线(right directrix ),x = -ca 2为椭圆的左准线(left directrix )。

·设P (x ,y )是椭圆上的任意一点,则P 点到椭圆左焦点F 1(-c ,0)的距离与到左准线x = -ca 2的距离之比等于离心率e 。

反之也对。

椭圆的第二定义:平面内到一个定点和一条定直线的距离之比是一个常数e (0 < e < 1)的点的轨迹称为椭圆。

这个定点叫做椭圆的焦点,定直线叫做椭圆的准线。

例4 设P 是椭圆1162522=+y x 上的一点,若它到椭圆右焦点的距离为4,求它到椭圆左准线的距离。

(10)作业:课本p142 1,p143 4、5 补充:椭圆14922=+y x 的焦点为F 1、F 2,点P 为其上的动点.当21PF F ∠为钝角时,点P 横坐标的取值范围是___________.解答:1、4、5参考课本303页的答案,4、5题要有解题过程。

![人教版数学高二年级《椭圆第二定义的教学》教学设计[1]](https://uimg.taocdn.com/9b44ae4d2b160b4e767fcf1e.webp)

椭圆第二定义的教学江苏省如皋中学 郝 茹 郝劲赴现行高中《平面解析几何》课本对椭圆第二定义采用了从具体事例入手,引出一个新概念的定义的方法,这是数学教学中常用的从具体到抽象、从特殊到一般地讲授新概念的方法,符合人们从感性到理性的认识事物的规律.但是,在这里我们要注意,从认识事物的原型到认识事物的本质,这是对事物认识的质的飞跃,妥善处理好这个过程,是教学成功的关键.为此,我们在教学椭圆第二定义时,作了如下安排:1.自读推敲,引导剖析 首先让学生自读课本P.76例3及由此引出的椭圆第二定义,自己推敲这一定义的内涵及外延,并提出以下问题供学生思考:(1)定义中有哪些已知条件?(2)定点、定直线、定比在椭圆定义中的名称各是什么?(3)定比是哪两个量的比?这两个量本身是变量还是常量?定比是什么范围的值? (4)定点、定直线、定比一定是例3给出的数量关系(F()1,),0,2ac e cax c ==吗?定点坐标、定直线方程是否可为其他的形式?对第(1)、(2)、(3)三个问题学生容易从课本中找出答案,但第(4)个问题则一石激起千层浪,学生们议论纷纷.这时,教师启而不答.2.通过变式,提示内涵 让学生研究课本P.79第10题“点P与一定点F(2,0)的距离和它到一定直线x =8的距离的比是1:2,求点P的轨迹方程,并说明轨迹是什么图形.”学生很快根据例3求出c =2,又由21==a c e ,得a =4,而由82422===cax ,可知满足题意.从而得点P的轨迹方程为1121622=+yx,所以点P的轨迹是椭圆.接着,我将上题稍加改动,让学生研究:“点P与一定点F(2,0)的距离和它到一定直线x =8的距离的比是31,求点P的轨迹方程,并说明轨迹是什么图形.”学生沿用上题的解法,得2=c ,由31=ac ,得3226,6222=-==b a ,得轨迹方程为1323622=+yx,有的学生由8182362≠==ca而提出该题题设矛盾,所以无解,也有的学生列出方程组⎪⎩⎪⎨⎧==822ca c ,解得3121,4,2≠=∴⎩⎨⎧==e a c ,而认为此题无解. 这时,教师不评价学生的解法,而是提示他们比较该题题意与课本给出的椭圆第二定义是否一致,由他们自己发现满足题意的动点轨迹是椭圆,进而重新寻求解题的途径.不少学生建立方程318)2(22=-+-x yx ,化简得1291681)45(22=+-yx ,由此可见,这是中心在点()0,45,对称轴为直线45=x 及0=y 的椭圆.从该例让学生看到椭圆第二定义中的定点、定直线、定比的数量关系不一定是课本P.76例3给出的定点F(c ,0)、定直线cax 2=、定比ac e =,当不满足这个数量关系时,建立椭圆方程不能套用例3的结果去解.当给出定点F(n ,0)、定直线x =m (m ≠n )、定比为e (0<e <1)时,可建立方程e mx yn x =-+-22)(,解得11)()1()()1(22222222222=--+----+en m e ye n m e enmex .显然,只要m ≠n ,即点F(n ,0)不在直线x =m 上时,都是椭圆方程.这样,就让学生自己在解决问题的过程中,求得思考题(4)的第一个问题的答案.进而指导学生深入推敲椭圆第二定义,让他们深切地理解定义中的定点一般为(x 0,y 0),定直线一般为ax +by +c =0,并告诉学生在学过坐标变换之后,可通过坐标变换,将所求的轨迹方程化为椭圆的标准方程.通过以上研究,让学生明确:课本P.76例3题设中给出的数量关系是椭圆的标准方程的条件,而不是所有椭圆方程所要求的条件,即不是椭圆方程的本质特征,这样,学生对椭圆第二定义的内涵和外延的理解就深刻多了.3.列举反例,防患未然 要使学生深刻理解新概念,除了要正面剖析概念,运用变式比较,揭示概念本质以外,我们还经常列举一些反例让学生判别,防止常见错误的发生.为此,给出以下两例,让学生判别命题是否正确.例1 点P到点F(2,0)的距离比它到定直线x =7的距离小1,点P的轨迹是什么图形? 给出如下解法让学生判别:解:设P点的坐标为(x ,y ),则.171)2(71)2(2222=-++-⇒-=++-x yx x yx而71)2(7)2(2222-++--+-x yx x yx=1,所以点P到定点F(2,0)的距离与它到定直线x =7的距离的比小于1,故点P的轨迹是椭 圆.例2 点P到定直线x =8的距离与它到点F(2,0)的距离的比为21,则点P的轨迹是椭圆.对上述两个问题,引导学生逐一分析,让学生明确:例1中,比值17)2(22-+-x yx ,但不是一个常数,故不可断定点P的轨迹是椭圆.例2中要注意椭圆第二定义中的定比是动点到定点的距离比动点到定点直线的距离,其比的前后项顺序不可倒置,故不可断定此题中的点P的轨迹是椭圆.经过对上述两例中典型错误的剖析,学生对椭圆第二定义的本质属性有了更深刻的认识.4.设置新题,检测运用经过前面的教学过程,应该说基础知识已经讲清了.但是,要让学生深刻理解教学的内容,并且能够正确运用,这需要让学生有一个独立运用所学知识解决问题的过程.于是,我们让学生独立解以下题目:一动点P到直线2x +y -8=0的距离与它到点(1,2)的距离的比值为5,求动点P的轨迹方程,并判断点P的轨迹是何种曲线.解:设P点的坐标为(x ,y ),则5)2()1(58222=-+--+y x y x82)2()1(522-+=-+-⇒y x y xy x xy y x y y x x 16324644)4412(252222--+++=+-++-⇒ 06184182442122=+--+-⇒y x y xy x .从方程看,现在我们还不能判定此方程的曲线是何种曲线,但仔细分析题意,可将已知条件改述为动点P到点(1,2)的距离与它到直线2x +y -8=0的距离之比为1:5,这显然符合椭圆第二定义,可知P点的轨迹为椭圆.通过这一例的教学让学生更深切地理解了椭圆的第二定义,也让学生看到椭圆的非标准方程所具有的形式.5.拓展课本,活化知识课本对于椭圆的准线方程作了如下叙述:“对于椭圆12222=+by ax ,相应于焦点F(c ,0)的准线方程为cax 2=,根据椭圆的对称性,相应于焦点F′(-c ,0)的准线方程为cax 2-=;所以,椭圆有两条准线.”由此启发学生看到命题(称做A):点M(x ,y )与定点F′(-c ,0)的距离与它到直线l ′:cax 2-=的距离之比是常数ac (a >c >0),则点M(x ,y )的轨迹方程也是椭圆的标准方程.于是我们引导学生明确结论:课本P.76例3给出的数量关系:定点F(c ,0)、定直线l :cax 2=、常数ac (a>c >0),以及命题A给出的数量关系:定点F′(-c ,0)、定直线l ′:cax 2-=、常数ac (a >c >0)均分别是动点M的轨迹方程为椭圆标准方程的充要条件,并且,二者是等价的.接着,我们又引导学生再次分析本文第2部分所讲到的命题(称为B):定点为F(n ,0),定直线为x =m (m ≠n ),定比为e(0<e <1),得出的椭圆方程11)()1()()1(22222222222=--+----+en m e ye n m e enmex .让他们看到当且仅当⎪⎩⎪⎨⎧-=--01,01222 e e nme 即12mn e =时,动点M的轨迹方程为椭圆的标准方程.即条件“12mn e =”是动点M的轨迹方程为椭圆标准方程的充要条件.在此基础上,要求学生自行命题,设计出动点的条件,使其轨迹方程分别符合下列要求:①轨迹方程为椭圆的标准方程;②轨迹方程为中心在x轴上且短轴平行于y轴的椭圆方程.从而,让学生不但能正确地解命题B型的问题,而且能自行设计命题B型的问题,使学生对椭圆第二定义的理解、掌握和运用达到新的境界.。

高二数学椭圆的定义标准方程及几何性质(文)人教实验b 版(文)知识精讲【本讲教育信息】一. 教学内容:椭圆的定义、标准方程及几何性质二. 本周学习目标把握椭圆的定义,标准方程,能依照条件利用待定系数法求椭圆的方程,把握椭圆的几何性质。

了解椭圆的参数方程,能依照方程讨论曲线的性质,了解椭圆的一些实际应用,把握直线与椭圆的位置关系的判定方法,能够正确熟练地解决直线和椭圆的位置关系的一些咨询题。

三. 知识点精析 〔一〕椭圆的定义1、第一定义:平面内与两个定点为F 1,F 2的距离的和等于常数〔大于21F F 〕的点的轨迹叫做椭圆,这两个定点叫做椭圆的焦点,两焦点的距离叫椭圆的焦距。

专门地,当常数等于21F F 时,轨迹是线段F 1F 2,当常数小于21F F 时,无轨迹。

2、第二定义:平面内到定点F 的距离和到定直线l 的距离之比等于常数e(0﹤e ﹤1)的点的轨迹,叫做椭圆,定点F 叫椭圆的焦点,定直线l 叫做椭圆的准线。

e 叫椭圆的离心率。

椭圆有两个焦点,两条准线。

该定义中的焦点和准线具有〝对应性〞,即左焦点对应左准线,右焦点对应右准线。

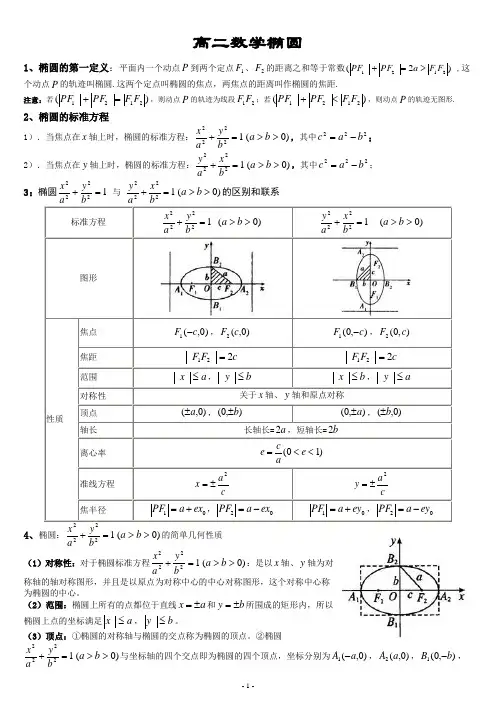

〔二〕椭圆的标准方程及几何性质1 中心在原点,焦点在x 轴上中心在原点,焦点在y 轴上 标准方程)0(12222>>=+b a b y a x )0(12222>>=+b a bx a y 参数方程⎩⎨⎧==θθθ(sin cos b y a x 为参数) ⎩⎨⎧==θθθ(sin cos a y b x 为参数) 图 形顶 点),0(),,0()0,(),0,(2121b B b B a A a A -- ),0(),,0()0,(),0,(2121a B a B b A b A --讲明:方程中的两个参数a 与b ,确定椭圆的形状和大小,是椭圆的定型条件,焦点F 1,F 2的位置,是椭圆的定位条件,它决定椭圆标准方程的类型,常数a ,b ,c 都大于零,其中a 最大且a 2=b 2+c 22、椭圆焦点三角形:设P 为椭圆12222=+by a x 上任意一点,F 1,F 2为焦点且∠F 1PF 2=θ,那么△PF 1F 2为焦点三角形,S =b 2tan 2θ。

高二数学椭圆1、椭圆的第一定义:平面内一个动点P 到两个定点1F 、2F 的距离之和等于常数)2(2121F F a PF PF >=+ ,这个动点P 的轨迹叫椭圆.这两个定点叫椭圆的焦点,两焦点的距离叫作椭圆的焦距.注意:若)(2121F F PF PF =+,则动点P 的轨迹为线段21F F ;若)(2121F F PF PF <+,则动点P 的轨迹无图形.2、椭圆的标准方程1).当焦点在x 轴上时,椭圆的标准方程:12222=+b y a x )0(>>b a ,其中222b a c -=;2).当焦点在y 轴上时,椭圆的标准方程:12222=+bx a y )0(>>b a ,其中222b a c -=;3:椭圆12222=+b y a x 与 12222=+bx a y )0(>>b a 的区别和联系标准方程12222=+b y a x )0(>>b a 12222=+bx a y )0(>>b a 图形性质焦点 )0,(1c F -,)0,(2c F ),0(1c F -,),0(2c F焦距 c F F 221= c F F 221= 范围 a x ≤,b y ≤ b x ≤,a y ≤ 对称性关于x 轴、y 轴和原点对称顶点 )0,(a ±,),0(b ±),0(a ±,)0,(b ±轴长 长轴长=a 2,短轴长=b 2离心率)10(<<=e ace 准线方程 c a x 2±=ca y 2±=焦半径01ex a PF +=,02ex a PF -= 01ey a PF +=,02ey a PF -=4、椭圆:12222=+by a x )0(>>b a 的简单几何性质(1)对称性:对于椭圆标准方程12222=+by a x )0(>>b a :是以x 轴、y 轴为对称轴的轴对称图形,并且是以原点为对称中心的中心对称图形,这个对称中心称为椭圆的中心。

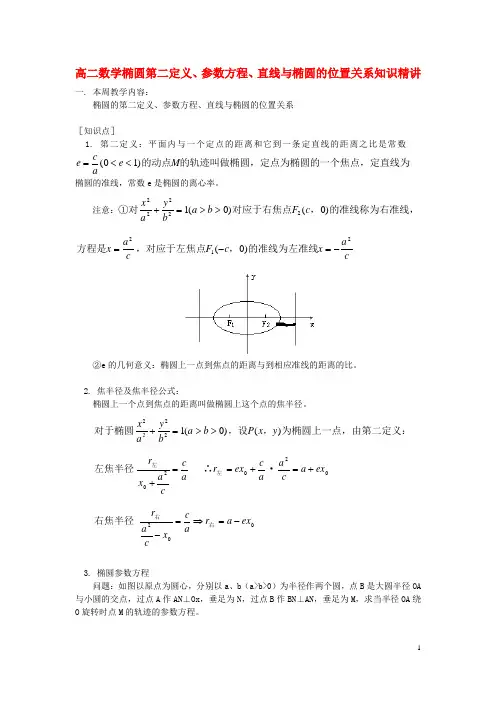

高二数学椭圆第二定义、参数方程、直线与椭圆的位置关系知识精讲一. 本周教学内容:椭圆的第二定义、参数方程、直线与椭圆的位置关系[知识点]1. 第二定义:平面内与一个定点的距离和它到一条定直线的距离之比是常数ecae M =<<()01的动点的轨迹叫做椭圆,定点为椭圆的一个焦点,定直线为椭圆的准线,常数e是椭圆的离心率。

注意:①对对应于右焦点,的准线称为右准线,xayba b F c22222100+=>>()()方程是,对应于左焦点,的准线为左准线xacF c xac=-=-212()②e的几何意义:椭圆上一点到焦点的距离与到相应准线的距离的比。

2. 焦半径及焦半径公式:椭圆上一个点到焦点的距离叫做椭圆上这个点的焦半径。

对于椭圆,设,为椭圆上一点,由第二定义:xayba b P x y222102+=>>()()左焦半径∴·左左rxaccar excaaca ex202+==+=+右焦半径右右racxcar a ex2-=⇒=-3. 椭圆参数方程问题:如图以原点为圆心,分别以a、b(a>b>0)为半径作两个圆,点B是大圆半径OA 与小圆的交点,过点A作AN⊥Ox,垂足为N,过点B作BN⊥AN,垂足为M,求当半径OA绕O旋转时点M的轨迹的参数方程。

解:设点的坐标是,,是以为始边,为终边的正角,取为M x y ()ϕϕOx OA 参数。

那么∴x ON OA y NM OB x a y b ======⎧⎨⎩||cos ||sin cos sin ()ϕϕϕϕ1这就是椭圆参数方程:为参数时,称为“离心角”ϕϕ 说明:<1> 对上述方程(1)消参即xay bx a y b ==⎧⎨⎪⎪⎩⎪⎪⇒+=cos sin ϕϕ22221普通方程 <2>由以上消参过程可知将椭圆的普通方程进行三角变形即得参数方程。

4. 补充名称 方程 参数几何意义直线x x t y y t t =+=+⎧⎨⎩00cos sin ()αα为参数 P x y 000(),定点,α倾斜角,t P P =0,P (x ,y )动点圆x a r y b r =+=+⎧⎨⎩cos sin ()θθθ为参数 A (a ,b )圆心,r 半径,P (x ,y )动点,θ旋转角 椭圆 x a y b ==⎧⎨⎩cos sin ()ϕϕϕ为参数 a 长半轴长,b 短半轴长ϕ离心角不是与的夹角()OM Ox一般地,θϕπ、取,[]025. 直线与椭圆位置关系: (1)相离xayby kx b22221+==+①相离无解⇔+==+⎧⎨⎪⎩⎪xayby kx b22221②求椭圆上动点P(x,y)到直线距离的最大值和最小值,(法一,参数方程法;法二,数形结合,求平行线间距离,作l'∥l且l'与椭圆相切)③关于直线的对称椭圆。

一、椭圆的定义:(1) 椭圆的第一定义:平面内与两定点21F F 、的距离和等于常数()a 2(大于21F F )的点的轨迹叫做椭圆.说明:两个定点叫做椭圆的焦点;两焦点间的距离叫做椭圆的焦距()c 2.(2) 椭圆的第二定义:平面上到定点的距离与到定直线的距离之比为常数e ,当10<<e 时,点的轨迹是椭圆. 椭圆上一点到焦点的距离可以转化为到准线的距离.二、椭圆的数学表达式:()0222121>>=+F F a a PF PF ;(){}.02,22121>>=+=F F a a PF PF P M 三、椭圆的标准方程:焦点在x 轴: ()012222>>=+b a by a x ; 焦点在y 轴: ()012222>>=+b a bx a y . 说明:a 是长半轴长,b 是短半轴长,焦点始终在长轴所在的数轴上,且满足.222c b a +=四、二元二次方程表示椭圆的充要条件方程()B A C B A C By Ax ≠=+均不为零,且、、22表示椭圆的条件: 上式化为122=+CBy C Ax ,122=+BC y A C x .所以,只有C B A 、、同号,且B A ≠时,方程表示椭圆;当B C A C >时,椭圆的焦点在x 轴上;当BC A C <时,椭圆的焦点在y 轴上.五、椭圆的几何性质(以()012222>>=+b a by a x 为例) 1. 范围: 由标准方程可知,椭圆上点的坐标()y x ,都适合不等式1,12222≤≤by a x ,即b y a x ≤≤,说明椭圆位于直线a x ±=和b y ±=所围成的矩形里(封闭曲线).该性质主要用于求最值、轨迹检验等问题.2.对称性:关于原点、x 轴、y 轴对称,坐标轴是椭圆的对称轴,原点是椭圆的对称中心。

3.顶点(椭圆和它的对称轴的交点) 有四个:()()()().,0B ,0B 0,0,2121b b a A a A 、、、--4. 长轴、短轴:21A A 叫椭圆的长轴,a a A A ,221=是长半轴长;21B B 叫椭圆的短轴,b b B B ,221=是短半轴长.5.离心率(1)椭圆焦距与长轴的比a c e =,()10,0<<∴>>e c a (2)22F OB Rt ∆,2222222OF OB F B +=,即222c b a +=.这是椭圆的特征三角形,并且22cos B OF ∠的值是椭圆的离心率.(3)椭圆的圆扁程度由离心率的大小确定,与焦点所在的坐标轴无关.当e接近于1时,c 越接近于a ,从而22c a b -=越小,椭圆越扁;当e 接近于0时,c 越接近于0,从而22c a b -=越大,椭圆越接近圆;当0=e 时,b a c ==,0,两焦点重合,图形是圆.6.通径(过椭圆的焦点且垂直于长轴的弦),通径长为ab 22. 7.设21F F 、为椭圆的两个焦点,P 为椭圆上一点,当21F F P 、、三点不在同一直线上时,21F F P 、、构成了一个三角形——焦点三角形. 依椭圆的定义知:c F F a PF PF 2,22121==+.例题选讲一、选择题1.椭圆1422=+y x 的离心率为( )A .23 B .43 C .22 D .32 2.设p 是椭圆2212516x y +=上的点.若12F F ,是椭圆的两个焦点,则12PF PF +等于( )A . 4B .5C . 8D .10 3.若焦点在x 轴上的椭圆1222=+m y x 的离心率为21, 则m=( ) A .3 B .23 C .38 D .32 4.已知△ABC 的顶点B 、C 在椭圆x 23+y 2=1上,顶点A 是椭圆的一个焦点,且椭圆的另外一个焦点在BC 边上,则△ABC 的周长是( )A .2 3B .6C .4 3D .125.如图,直线022:=+-y x l 过椭圆的左焦点F 1和 一个顶点B ,该椭圆的离心率为( )A .51B .52C .55D .552 6.已知F 1、F 2是椭圆的两个焦点,过F 1且与椭圆长轴垂直的直线交椭圆于A 、B 两点,若△ABF 2是正三角形,则这个椭圆的离心率是( )A .32B .33C .22D .23 7.已知以F 1(-2,0),F 2(2,0)为焦点的椭圆与直线043=++y x 有且仅有一个交点,则椭圆的长轴长为( )A .23B .62C .72D .24二、填空题:8. 在ABC △中,90A ∠=,3tan 4B =.若以A B ,为焦点的椭圆经过点C ,则该椭圆的离心率e = .9. 已知椭圆中心在原点,一个焦点为F (-23,0),且长轴长是短轴长的2倍,则该椭圆的标准方程是 .10.在平面直角坐标系xOy 中,已知ABC ∆顶点(4,0)A -和(4,0)C ,顶点B 在椭圆192522=+y x 上,则sin sin sin A C B += . 11.椭圆4422=+y x 长轴上一个顶点为A ,以A 为直角顶点作一个内接于椭圆的等腰直角三角形,该三角形的面积是_______________.三、解答题12.已知椭圆06322=-+m y mx 的一个焦点为(0,2)求m 的值.13.已知椭圆的中心在原点,且经过点()03,P ,b a 3=,求椭圆 的标准方程.14.已知方程13522-=-+-ky k x 表示椭圆,求k 的取值范围.15.已知1cos sin 22=-ααy x )0(πα≤≤表示焦点在y 轴上的椭圆,求α的取值范围.16. 求中心在原点,对称轴为坐标轴,且经过)2,3(-A 和)1,32(-B 两点的椭圆方程.《导数及其应用》知识点总结一、导数的概念和几何意义1. 函数的平均变化率:函数()f x 在区间12[,]x x 上的平均变化率为:2121()()f x f x x x --。

高二数学讲义第六讲 椭圆的标准方程知识梳理1. 椭圆定义:(1)第一定义:平面内与两个定点21F F 、的距离之和为常数|)|2(222F F a a >的动点P 的轨迹叫椭圆,其中两个定点21F F 、叫椭圆的焦点.当21212F F a PF PF >=+时, P 的轨迹为椭圆 ; 当21212F F a PF PF <=+时, P 的轨迹不存在;当21212F F a PF PF ==+时, P 的轨迹为 以21F F 、为端点的线段;12220220022a c a c F F a c >>⇔⎫⎪=>⇔↔⎬⎪<<⇔⎭椭圆线段无意义,轨迹不存在 数形结合 (2)椭圆的第二定义:平面内到定点F 与定直线l (定点F 不在定直线l 上)的距离之比是常数e (10<<e )的点的轨迹为椭圆,(椭圆的焦半径公式:|PF 1|=a+ex 0, |PF 2|=a-ex 0)。

(利用第二定义,可以实现椭圆上的动点到焦点的距离与到相应准线的距离相互转化). 2.椭圆的方程与几何性质:○2、参数方程:cos sin x a y b φφ=⎧⎨=⎩),(00y x P 与椭圆)0(12222>>=+b a by a x 的位置关系:当12222>+b y a x 时,点P 在椭圆外; 当12222>+b y a x 时,点P 在椭圆内; 当12222=+by a x 时,点P 在椭圆上;直线与椭圆相交0>∆⇔;直线与椭圆相切0=∆⇔;直线与椭圆相离0<∆⇔5.几个概念: ①通径:2b 2a ; ③点与椭圆的位置关系: ④22221x y a b+=上任意一点P 与两焦点21,F F 构成的三角形可称为椭圆的焦点三角形. ⑤弦长公式:;⑥椭圆在点P (x 0,y 0)处的切线方程:00221x x y ya b+=; ○7基本三角形:中心焦点短轴顶点这三点构成椭圆的基本三角形。