请求权竞合论

- 格式:pdf

- 大小:318.75 KB

- 文档页数:8

侵权责任请求权的竞合张宇在民事法律中,请求权一直是一个热点问题,侵权责任法也不例外。

它是民事责任的一种,在民事法律责任体系中占有重要的地位。

本文主要分析侵权请求权责任竞合的相关问题。

1、民事责任竞合概述1.民事责任竞合是民法中常见的现象。

它是指由于一种法律事实的发生引起两种或者两种以上民事责任的产生,从而导致各种民事责任发生激烈冲突。

责任竞合不是主观发生的现象,而是实际存在的。

责任竞合存在的范围非常广泛。

比如最常见的是在民法中的违约责任和侵权责任的竞合。

其他的在不同法律部门之间也会产生责任竞合。

比如刑事责任与民事责任的竞合,行政责任与民事责任的竞合、行政责任与刑事责任的竞合。

单就民事责任来说,加害人实行的民事行为可能使受害人产生各种有冲突的请求权,例如,违约求偿请求权,侵权求偿请求权。

因此,在某种程度上来说,民事责任竞合又是请求权的竞合。

一般来说,民事责任竞合有以下几个特点:(1)违反民事义务的行为是产生民事责任竞合的前提条件。

违反民事义务的行为当然是违法行为或者不法行为,没有该违法行为的发生,就不能存在民事责任,相应地更谈不上民事责任竞合的说法。

违反民事义务的行为是原因,民事责任竞合是结果。

(2)民事责任竞合的具体构成条件是是具体违反民事义务的行为。

而这个违反民事义务的行为,和其他民事违法行为不同的是,它产生了多个民事责任,继而让当事人产生了多个请求权,因为该当事人的行为违反多个法律规范。

按照责任规则和承担原则,该行为必然要面对多个责任的承担,如何解决承担责任的问题是一个关键问题。

民事立法中要考虑到这种情况,目前的处理方法来看,不失为一个明智的选择。

(3)多个请求权产生的多个责任是冲突的情形。

责任由民事违法行为产生后,然后发生了激烈的碰撞和冲突。

冲突会造成两个后果,其一是有的责任大一些,有的责任小一些。

另一方面,相互冲突意味着因同一不法行为产生数个责任,彼此间既不能互相吸收,也不应同时并存。

相互吸收,是指一种责任可以包容另一种责任。

请求权竞合的例子请求权竞合在创作领域,请求权竞合是指通过与他人合作来实现更好的创作作品。

这种合作可能涉及到不同领域的专业人士,也可能涉及到不同层次的创作者之间的合作。

下面将列举一些请求权竞合的例子,并对其进行详细解释。

1. 编剧与导演的合作•编剧提供剧本的故事和对话,而导演负责将其搬上银幕这种合作可以使得剧本中的想象得到更好地呈现,导演通过对剧本进行解读和添加创意,将故事拍摄成电影。

这种合作通常需要编剧与导演之间的互动和沟通,以确保最终呈现的作品符合双方的预期。

2. 作曲家与歌手的合作•作曲家为歌手创作音乐,而歌手则演唱作曲家的音乐作品这种合作使得作曲家可以将自己的音乐通过歌手传达给更多的听众。

歌手通过演唱来表达作曲家的音乐情感,同时也可以根据自己的风格和特点加入一些个人的演绎。

3. 设计师与工程师的合作•设计师提供创意和设计方案,工程师负责将其变为实际的产品这种合作常见于产品设计和工业设计领域。

设计师通过图纸、渲染图和样品等方式展示自己的设计和创意,而工程师则负责将设计转化为可行的产品,考虑工艺、材料和制造等问题。

4. 作家与编辑的合作•作家创作故事和文本,编辑负责对其进行修改和提出建议编辑在作家完成初稿后,通过审阅和修改来提升作品的质量。

他们可以对文章逻辑、结构、语法和用词等方面进行修订和改进,以使其更符合读者的口味和需求。

5. 拍摄剧组的合作•摄影师、导演、道具师、化妆师等各个部门的人员共同合作完成电影的拍摄工作拍摄剧组通常由众多专业人员组成,每个人都在自己的领域负责相应的工作。

摄影师负责拍摄画面,导演负责指导演员表演,道具师负责准备道具,化妆师负责演员的妆容等等。

他们的合作使得一个完整的电影得以呈现。

6. 编辑与校对的合作•编辑对文本进行修订和调整,校对负责检查错别字和语法错误编辑和校对通常是在文本出版前进行的工作。

编辑负责对文本进行整体的修订和调整,以保证其逻辑和连贯性。

校对则主要负责检查文本中的拼写错误、语法错误和标点符号错误,以保证最终的文本质量。

论不当得利请求权与其他请求权的竞合摘要:不当得利请求权作为民法请求权系统中的重要组成要素,应当承认其独立的地位。

文章拟就不当得利请求权与所有物返还请求权、侵权损害赔偿请求权以及无因管理请求权的竞合形态加以阐释,力求构建其互动协调的民事请求权体系,实现民法的整体功能。

关键词:不当得利请求权;侵权损害赔偿请求权;所有物返还请求权不当得利请求权是指受损人享有的向受益人请求返还其因不当得利所受到的损失的权利。

其作为民法中一项独立的请求权,对于弥补受损人的损失是一种重要的手段。

但是由于一直以来对不当得利请求权的不当定位,其价值未能得以充分展示。

不当得利请求权与几种典型的民事请求权都存有竞合,如何正确地理清它们之间的关系,如何正确地选择适用,都值得探讨。

一、不当得利请求权与其它请求权关系的立法、学说民法是私法,也是权利法,“权利均具有或可发生一定的请求权”,“请求权可谓是权利作用的枢纽”。

[1]可以说,民法体系也就是由一系列请求权所组成的一个请求权系统。

不当得利返还请求权是民法请求权系统中的要素之一。

关于不当得利返还请求权与其它民法上请求权的结构关系,主要有两种学说:(一)辅助说。

该说认为不当得利返还请求权是一种辅助性的权利,没有独立的地位。

不当得利返还请求权和民法上其它的请求权不发生竞合问题,唯有其它请求权不能行使或者不能得到满足时,才能适用不当得利返还请求权。

具体而言,“在有基于契约上的请求权或有基于所有权之请求权时,均不承认不当得利返还请求权存在。

” “在其它请求权因时效等原因而消灭时,当事人得行使不当得利返还请求权”。

[2](二)竞合说。

该说认为不当得利返还请求权为一项独立的请求权,原则上可与其它请求权并存,由当事人选择行使。

该说为德国、瑞士、日本等国的主导性学说。

德国判例从保护受害人考虑,认为不当得利返还请求权可以与其它请求权并存并同时行使。

日本、瑞士民法则主张不当得利返还请求权与其它请求权并存,当事人可任意择一行使。

试论工伤保险赔付与民事侵权赔偿请求权竞合我国司法实践中经常出现工伤事故与民事侵权同时发生的案件,即劳动者在劳动过程中或上下班途中遭受用人单位或用人单位以外的第三人的侵害而造成职工人身损害的情况,由此引发工伤事故与民事侵权纠纷的竞合。

在此情况下,劳动者根据不同的法律规定而产生多个请求权,一方面根据劳动法律关系而产生工伤保险赔付请求权,另一方面根据民事侵权法律关系而产生民事侵权赔偿请求权,进而导致工伤保险赔付与民事侵权损害赔偿请求权的竞合。

但由于我国现行立法对此类案件中的请求权问题规定尚不明确,各地方在执行中缺乏统一认识,加之法律工作者亦对此有不一致理解,故在案件处理和受害劳动者损害赔偿问题上往往产生分歧,于是就出现了劳动者是可以获得双重赔偿,还是只能获得工伤保险或民事赔偿中的一种,还是在获得工伤保险后,可以就民事赔偿不足的部分请求赔偿,还是先获得民事赔偿,再由工伤保险对不足部分补足等争论,严重影响了法律制度价值的实现。

本文将通过对工伤保险赔付和民事侵权赔偿制度的实证分析,借以厘清这两项请求权的实现方案。

一、工伤保险赔付与民事侵权赔偿的立法分析掌握立法针对某类社会关系的调整规范,是我们分析问题,解决问题的基础。

下面,笔者将就我国关于工伤保险赔付与民事侵权赔偿的立法现状加以分析:(一)我国工伤保险立法进程。

工伤保险是国家通过立法建立的一种社会保障机制,新中国于上世纪50年代起就建立了工伤保险制度。

1951年政务院颁行的《劳动保险条例》规定了企业负担工伤保险费的基本制度,工伤保险实行单一救济模式。

1957年,卫生部制定的《职业病范围和职业病患者处理办法》将职业病纳入工伤保险范围。

1994年的《劳动法》也明确规定要建立工伤保险制度。

原劳动部于1996年颁布的《企业职工工伤保险试行办法》规定将工伤保险纳入社会统筹,将工伤保险纳入强制的社会保险范畴。

该《试行办法》采取了两种救济模式:对企业而言,其一旦参加工伤保险社会统筹即免除其工伤赔偿责任和侵权责任,采用的是取代模式;而对第三人侵权造成的工伤,则采用责任竞合模式,即遵循了不重复享受权利,不能获得双重赔偿的原则。

论民法上的竞合请求权与竞合责任“请求权竞合”与“责任竞合”实为一个问题的两个方面,这根植于请求权与民事责任之间的对应关系。

关于请求权竞合的性质,法条竞合说、请求权竞合说均不足采,而请求权规范竞合说从尊重现代诉讼标的理论的角度出发,认为“一个法律事实只产生一个请求权”,能够得到救济性请求权发生原因理论的支持。

据此,竞合情形之下只产生一个请求权、一个责任,因其规范基础竞合,故为“竞合请求权”、“竞合责任”关于民法上的请求权竞合与责任竞合问题,在《合同法》颁布后,不少学者就其第122条关于违约责任与侵权责任的竞合的规定作了热烈讨论,取得不少富有卓见的成果。

但无庸讳言,对如下几个问题,笔者认为尚有必要作进一步研究。

其一,学者们为了运用请求权竞合理论解决竞合情形下的责任归属问题,无不或明或暗地承认了二者是“一个问题的两个方面”的关系,但对于此结论的理论依据却无人论及。

其二,学者中不乏主张弃《合同法》第122条所采的请求权竞合说而改采请求权规范竞合学说解决竞合情形下的责任归属问题者,但是多未解决改采该学说所导致的与传统理论体系的逻辑上的不一致问题。

其三,学者一般对于竞合情形下的责任与一般情形下的责任的联系及其特殊性问题言之草草。

有鉴于此,笔者拟通过探讨民法上的请求权与责任之关系来论证运用请求权规范竞合说解决竞合情形下的责任归属问题的合理性,进而根据该说对“竞合责任”概念的提出进行论证。

一、民法上的请求权与责任之关系民法学界较一致地认为,请求权是“权利人得请求他人为特定行为(作为、不作为)的权利”,[1]而债权也被定义为“债权人得请求特定人为特定行为的权利”。

[2]“既然有相同的定义,可以认为必然有相同的内涵和外延,也就是说请求权就是债权,债权就是请求权。

”明显不合逻辑的是,“请求权”与“债权”竟得以在同一民法理论体系中共存。

另外,“所谓债权请求权,是指权利人基于债的关系而产生的、请求特定人为特定行为的权利。

理性的困惑:请求权竞合理论解构--兼评我国《合同法》第

122条

周清林

【期刊名称】《现代法学》

【年(卷),期】2003(025)001

【摘要】请求权竞合是什么?真的有请求权竞合存在吗?本文从法典编纂中人类理性的狂妄和理性本身的局限性出发,在评价各家理论的基础上认为,请求权竞合仅为现象,实质上并不存在请求权竞合.在真正意义上,请求权竞合只反映一类法律关系, 只是囿于类型的局限,请求权竞合呈现在两类法律关系中.援用对话哲学的方式,通过两类法律关系之间的对话,本文力图使之趋于真实.

【总页数】8页(P40-47)

【作者】周清林

【作者单位】西南政法大学,重庆,400031

【正文语种】中文

【中图分类】DF418

【相关文献】

1.违约责任与侵权责任竞合的理论及比较法研究--兼评我国《合同法》122条及相关司法解释 [J], 岳巧轶;潘巍松;;;

2.浅谈违约责任与侵权责任竞合的处理--兼评我国《合同法》第122条之规定 [J], 王志华

3.从加害给付看违约责任与侵权责任之竞合——兼评《合同法》第122条 [J], 陈良涛

4.从加害给付看违约责任与侵权责任之竞合——兼评《合同法》第122条 [J], 陈良涛;

5.格式条款和非格式条款冲突时的请求权基础——兼评我国《合同法》第41条后段之不合理性 [J], 张建军

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

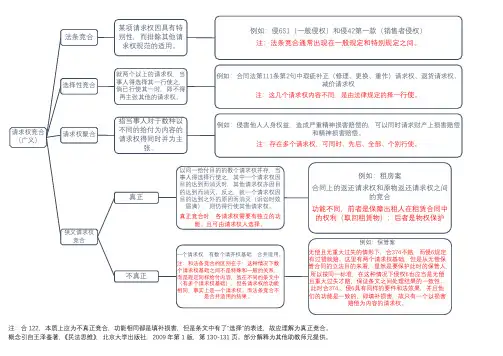

请求权竞合论:以诉之选择性合并为归宿(一)关键词:请求权竞合诉之合并选择性消灭内容提要:请求权竞合问题由来已久,产生于actio体制的分离过程中。

为了解决这个问题,民法表现为两种态度,一者为直面之,并寻求规范适用上的先后;一者则径直加以否认,视之为基础或规范竞合。

相反,在民事诉讼领域中,围绕此问题引发了旷日持久的诉讼标的论争,最后以德国采用二分肢说,日本采用一分肢说加以解决。

我国实体法径直要求当事人起诉时作出选择的方法弊端丛生,诉的选择性合并理论可以提供一种最优的解决方案。

引言民法体系是权利体系,当发生民事纠纷时,法律人首先想到的便是某人得以何种法律规范向对方主张何种权利。

法律适用的过程便是在事实与规范循环往复的过程。

此间,寻找可供一方当事人得向对方当事人有所主张的法律规范,即为请求权规范基础,简称请求权基础1]。

这种法律适用和推理的方法可以溯及至古罗马时代acito制度。

在法律条文极为朴素感性的时代,并不会发生一个具体的案件可以同时适用几个法律条文的问题。

随着法律日益发达和抽象,法律条文中的事实要素日益为立法技术所摒除,以致最后与法条构造彻底分离之后,一个具体的生活事实便有可能符合几个法律规范的要件特征。

因此,一个案件可能会因几个同时适用的法律规范产生几个请求权。

倘若几个法条之间具有适用上的先后顺序,比方符合一般法与特别法的关系,自当不会引发太大问题。

但如果两种规范之间并不排斥,也并没有适用上的先后之别,则需要通过一个概念道具去解决这个问题。

自从民事诉讼法与民法从体系上彻底分离之后,民法学者对这一近似“哥德巴赫猜想”的问题孜孜以求了数百年仍然未见定说。

民事诉讼法学者则围绕诉讼中审判对象的个数问题,即诉讼标的甄别标准展开了轰轰烈烈的讨论。

我国《合同法》则直接从立法上加以取舍,殊不知此举弊端丛生。

本文旨在从民事诉讼法角度提供一种利远大于弊的思路,即以诉之合并理论试析之。

一、请求权竞合问题之实体法面相(一)请求权竞合与周边概念所谓请求权竞合(Anspuchskonkurrenz),指以同一给付为目的的数个请求权并存,当事人选择行使之,其中一个请求权因目的达到而消灭时,其他请求权亦因目的达到而消灭;反之,就一个请求权因目的达到以外之原因而消灭时,比方罹于时效时,则仍得行使其他请求权2]。

论物权请求权和债权请求权的竞合一、请求权的基本理论与分析请求权的概念最早由德国学说汇篡学派代表人物温德夏特于1856年发表的《从现代法的立场看罗马私法上的诉权》一书中提出。

他认为,请求权就是要求他人作为或不作为的权利。

之所以要研究请求权,是因为在民事权利的体系中请求权处于枢纽的地位。

无论任何权利受到侵害,都需要请求权来救济。

并且,实体法上的请求权(这里提到的民法上的请求权是实体法上的请求权)又需要经由程序法上的请求权来行使。

程序法上的请求权实质上请求公力救济的权利(诉权),从这个角度看,请求权将实体法与程序法完美的衔接了起来。

请求权的种类,一种分类是依据民法总论,将此分为独立请求权和非独立请求权。

另一种分类是似乎更细致的分类,分为基于债务合同的请求权。

二、请求权的竞合理论与审查顺序何谓请求权竞合,通说认为指当数个以同一给付为目的的请求权并存时,当事人可以从中进行选择的现象。

一个概念的定义,背后往往有其理论基础的支撑,以不同的理论为基础,就会得出不同的定义。

根据德国学者赫尔维格的理论,一个法律构成要件产生一个请求权。

一项事实往往同时具备若干项请求权规范的构成要件。

在这种情况下,首先要考察的问题是,这些请求权中的每一项是否都能够独立地予以主张,即债权人是否能够获得多项给付请求权积累,如买受人有权要求交付标的物和转移所有权)。

如果债权人只能够获得一次给付(如损害赔偿)则还要考虑:存在许多请求权,还是仅存在唯一的一项请求权,前者是请求权竞合,而后者为请求权规范竞合。

而如若存在请求权竞合的情况下,一项请求权是否会影响到另一项请求权?如果影响,又是如何影响的?是否可以改变另一项请求权的构成要件,是否可以缩短另一项请求权的消灭时效?在德国民法总论中,对于这个问题,回答是要取决于请求权规范本身,是无法就全体请求权而言予以一般性的回答的,而只能从某些具体的请求权之间的相互关系出发来做探讨。

法律规定各个时效期间时的目的才具有决定性的意义。

不当得利请求权与其他请求权的竞合问题郭一君 西南政法大学摘要:本文采用比较分析的思路,通过对不当得利制度进行阐述,比较不当得利请求权和其他请求权的异同,分析辅助说、竞合说两种学说,对不当得利请求权与其他请求权的竞合问题进行了探讨。

最后认为,应当承认不当得利请求权的独立性,同时对竞合说进行了一定改进,以期能够更好地解决此类权利竞合问题。

关键词:不当得利;请求权;竞合 中图分类号:D923 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2018)012-0325-02根据《民法通则》第92条规定:“没有合法根据,取得不当利益,造成他人损失的,应当将取得的不当利益返还受损失的人。

”看似简单的规定却难以解决实际生活中千变万化的民事问题,同一个事件很有可能导致多个请求权的产生。

那么,不当得利请求权与其他请求权究竟是什么关系?不当得利请求权与其他请求权竞合时,又该如何处理?民法并未对此明确规定,学说上有辅助说和竞合说。

前者主张不当得利请求权仅限于当事人不能依其他请求权得到完全满足时,始能行使;后者主张不当得利请求权可以与其他请求权独立并存,由此发生请求权竞合关系。

一、不当得利请求权概述关于不当得利制度,德国民法学家马肯西尼斯曾作过一个精彩的比喻:“不当得利犹如罗马门神贾努斯。

它前顾而后盼,一面注视着合同,以拭其所溢;另一面紧盯着侵权,以纳其所遗;而其眼角余光更远及物权。

”①不当得利来源于罗马法,在当时便产生了各种具体的返还诉权制度,主要包括:非债清偿之返还、目的不达之返还、违背善良风俗之返还、不法原因之返还、无原因之返还等。

后来,德国法学家萨维尼在《现代罗马法体系》中统一了各种请求返还之诉,一针见血地指出它们的共同特征:一方财产的增多以另一方财产减少为代价。

这种财产变动是不公平的,它或无法律上的原因,或曾经有但在财产变动是业已消失。

因此,不当得利返还请求权的统一基础是没有法律上的依据而发生的损益变动。

二、不当得利请求权与几种典型请求权的比较笔者认为,不当得利请求权与其他请求权的本质都是相通的:都是对权利的一种救济方式,不管行使哪一种请求权都能在一定程度上保卫自己的权利。

合同法第一百二十二条规定:“因当事人一方的违约行为,侵害对方人身、财产权益的,受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。

”这是关于违约责任与侵权责任竞合的规定,如何理解这一规定呢?一、三种基本理论违约责任与侵权责任的竞合问题是民法学上数百年来争论不休的著名问题,因时而别,因国而异,如何解决,至今仍无定论。

以王泽鉴先生的介绍,相关理论大致分为三类:法条竞合说、请求权竞合说与请求权规范竞合说。

(一)法条竞合说法条竞合的概念,指对于同一事实均具有数个规范的要件,这些规范之间具有位阶关系,或为特别关系,或为补充关系,或为吸收关系,而仅能适用其中之一种规范。

这一概念被运用到了民法学上,认为债务不履行是侵权行为的特别形态。

因此,同一事实具备侵权行为及债务不履行时,依特别法优先于普通法的原则,只能适用债务不履行的规定,因而仅发生合同上的请求权,无主张侵权行为请求权的余地。

(二)请求权竞合说请求权竞合说认为,一个具体事实,具备侵权行为与债务不履行的要件时,应就各个规范加以判断,所产生的两个请求权独立并存。

请求权竞合说中又有两种理论,一为请求权自由竞合说,一为请求权相互影响说,它们的内容有相当的差异。

请求权自由竞合说认为,基于侵权行为及债务不履行所生的两个请求权独立并存,无论在成立要件、举证责任、赔偿范围、抵销、时效等,均就各个请求权加以判断。

对这两个请求权,债权人不妨择一行使,其中一个请求权若已达目的而消灭时,则另一请求权固随之消灭,但若其中一个请求权因已达目的以外之原因而无法行使,例如因时效而消灭,则另一请求权(时效较长者),仍然存在。

另外,由于两个请求权彼此独立,故债权人可以分别处分,或让与不同的人,或自己保留其中之一而将另外一个让与他人。

请求权自由竞合说的论据,除了罗马法以来沿革的理由之外,尚包括:(1)某事实关系一旦具备一个构成要件,便应发生相应的法律效果;(2)侵权行为法上的义务并非因合同的存在而被排除,只不过是被具体化和强化而已;(3)给予受害人两个武器,有助于对受害人的保护;(4)当事人在不同的场合如果是发生两个请求权,当这两个资格集中于一个人身上时,仍应视为拥有两个请求权;(5)两个请求权的属性、范围可以不同,故有承认两个请求权的实益(参见?日?川岛武宜:《论契约不履行与不法行为的关系》,载其《民法解释学的诸问题》,弘文堂1949年版,第26至32页以下;?日?四宫和夫:《请求权竞合论》,一粒社1978年版,第52页)。

知识产权权利竞合的解决路径吴嘉伟【摘要】Different intellectual property laws could offer protections to one same object and these phenomena have caused a close attention of the academics because there is no definite answer in the laws.In consequence,the cur-rent judicial practice couldn't solve the problem with certainty.This thesis attempts to classify the concurrence of intellectual property rights by drawing on the theory of the concurrence of the right of the civil law,and puts forward different solutions to different types of intellectual property rights.%同一智力成果受不同知识产权法的保护所引起的法律问题,近年来愈加受到我国学界的关注。

我国法律并没有就如何处理此类问题作出明确的解答,导致我国的司法实践出现不确定性。

通过借鉴民法请求权竞合理论,尝试对知识产权竞合进行类型化,对不同类型的知识产权竞合提出不同的解决路径。

【期刊名称】《镇江高专学报》【年(卷),期】2016(000)001【总页数】4页(P71-74)【关键词】知识产权;竞合;请求权【作者】吴嘉伟【作者单位】浙江工商大学法学院,浙江杭州 310018【正文语种】中文【中图分类】D923.4知识产权权利竞合在我国知识产权法上一直处于比较尴尬的地位,在我国法律体系中很难找到解决它的法条。

构建请求权竞合制度作者:陈亭君来源:《法制博览》2014年第06期【摘要】传统民法请求权竞合的问题庞大复杂,以致在立法和司法实务中,出现大量滥用或误用请求权竞合的现象。

本文从请求权的渊源出发,通过三种请求权竞合理论的分析,进而构建请求权竞合制度,以解决立法、司法实务中有关于请求权竞合而出现的一系列问题。

【关键词】请求权;请求权竞合;制度构建一、请求权竞合的历史渊源(一)请求权与诉权请求权是指权利人得请求他人为特定行为,包括作为与不作为的权利。

请求权在民事权利体系中处于枢纽的地位,因为无论是相对权或绝对权,还是财产权或人身权,绝大部分均需借助请求权来实现权利主体的目的。

在罗马法中并未对请求权与另一种可维护权利人利益、实现其合法权益的权利——诉权加以区分,无独立的请求权。

而在现代法意识中,权利是本原,而对权利的审判保护则是结果。

将请求权从诉权中分离出来。

笔者认为请求权与诉权之间最显著的区别在于请求权存在于平等的民事主体之间,而诉权则发生于公民与国家机关之间,是私人向国家机关提出权利救济的一项权利。

从实体法与程序法的角度,也不难看出请求权属于实体法的领域,而诉权则倾向于程序法,当然这一分类并不绝对。

(二)请求权竞合产生的原因首先,是因为大陆法系庞大而复杂的成文法体系和完备的权利义务体系。

大陆法系的学者们基于理性主义,力图使每种重要的社会关系均能受到法律规范的调整,但社会关系的复杂繁多,远非法律规范所能及,一个法律事实,可能符合多个法律规范的假设,从而导致多个请求权的存在。

其次,从诉讼法的角度来看,我国具有比较典型的大陆法系规范出发型诉讼的特征,这是请求权竞合产生的根本原因。

所谓的“规范出发型诉讼”,“表现在中国就是裁判案件应在…规范出发型‟理念指导下进行”。

在传统的民事诉讼中“旧实体法说”是以原告实体权利或法律关系的主张为诉讼标的,这样就很难避免权利人就同一法律事实提起多次事实,以期获得多次的救济。

二、请求权竞合的主要理论(一)法条竞合说此说认为,所谓的请求权竞合,不过是法律条文之间的竞合,即当行为同时符合两个法律构成要件时,选择适用其中的一个法律条文,而舍弃另一法律条文。

请求权竞合论壹、导言日常生活当中,发生一个具体的的法律事实关系时,这个法律事实关系很可能同时牵涉到许同不同法律秫的适用问题。

刑法方面有这种现象,在民法方面也有此种情形。

但在刑法上早已有一套完备的学理,把这种现象以「法律竞合」的理论,或者数罪并罚的具体方法加以解决。

对问题之处理没有多大困难。

可是在民事法方面所发生的问题牵涉太复杂,另一方面法律也没有明文规定解决这类问题的条文,一直依学理作适当之解决,因此「竞合问题」一直占著民事法理论的重要问题之一。

请求权发生竞合的现象是不是一种偶然的现象?立法者在立法时对这类问题有没有预先想到?其实立法者在立法当初已早有预见,在罗马法时代已经有这类问题讨论了。

问题是民事法的和刑法的基本原理不同,民法学者对此类问题的解决,无法把刑法上的竞合理论直接搬到民事法方面来应用。

因此直到现在还没有完整的学理,当然也不可能制定适当的法条,直接解决请求权发生竞合时的适用法条问题。

在德国民法各种不同的草案中,很少发现有关解决请求权竞合的立法,抵有在「萨克孙」的民法草案(Das sacksische BGB)及「律那系」民法草案(Der Dresdner Entwurf zum BCB)裹面,有两个法条提到这类问题的解决。

萨克孙民法草案第一四九条规定:「同一原因而发生的数请求,其获得之目的相同者,其一请求权获得满足时,其余请求权消减。

倘数竞合的请求,其标的之宽现或请求之实行,范围各不相同者,数请求得以不同之请求方法,前后为实行。

」律那孙草案第三二0条也有类似的规定,但这两个草案一直未获采纳(注一)。

一九00年前后在德国,民事法学者曾为请求权竞合问题发生过大争论,一九三五年也由民事诉讼法学者之间,把问题重提,发生所谓「诉讼标的」概念的论战。

一九五三年战后民事诉讼法后进新秀「须瓦布」(Schwab)与「哈布塞得」( Habscheid)两人前后以「民事诉讼上之诉讼法标的」(Der, Streitgegenstand im Zivilproze )为题发表两篇长达二百页以上的大作,轰动了学界,在民事诉讼法学界引起所谓「新旧理论」之争(注二)。

日本学者留学西德回去,也同样把这一个问题提出,形成战后日本民事诉讼法学界热闹的场面(注三)。

直到今天无论在日本或西德这个问题可以说还没有定论。

因为这个问题最初由诉讼法学者提起,但问题之解决却非诉讼法学者所能单独解决。

在学理方面,实体法学者若不从请求权竞合论之传统看法加以重新考虑时,谁也解决不了这个问题。

经过「尼克须」( Nikisch)一人的呼啸,民法实体法学者有了反应,尢其是「拉联芝」(Larenz)、亿沙(Esser)等人,在他们的法著作中首先导入了新的看法,修正了一部分传统的请求权竞合论(注四)。

民法理论中的这种新倾向,值得我们研究民事法的人注意,这篇论著的目的主要是介绍民法上的请求权竞合论,并附带说明与民事诉讼法的关系。

贰、请求权发生之原理黑尔维希(Hellwig)对请求权的发生提供了学理上的一个大原则,即「一个法律构成要件产生一个请求权」(注五)。

这个原则一直到今天我们还继续在使用,我们所了解的请求权竞合问题也就是由这一原则为基础而形成的,但是许多法律现象却没有黑尔维希所想像的那历简单。

首先是学者之间对Tatbestand一个术语的了解有所不同。

第一解释为「具体的生活事件」(Konkete Vorgang)(注六) ,例如窃取一个表或借了钱,打入一拳等等,就像刑法上所了解的行为一样。

在这种了解之下,适用黑尔维希的请求权产生原则,具体地讲,就发生下列的请求权,即偷了一个表,表主就有一个请求权,偷了两个表,请求权就有两个,今天被打一拳,受了伤产生一个侵权行为损害赔偿请求权,再过几天被打一次又产生不同的另一个损害赔偿请求权,每个请求权各自独立且不相干。

第二解释为「请求权存在基础」(Der Entsehungegrund des Anspruchs)(注七),这种了解是我们一般学者的了解,换句话说,是经过法律的眼光加以粉饰过的具体事件关系。

例如,打破人家一张玻璃,这个单纯的事实,由法律关系加以分析时,一个法律专家立刻想到两件事,第一发生侵权行为关系,第二为物权受损害,发生物上请求权问题。

这两个不同的法律关系,也就是产生请求权的基础,其存在之基础各不相同,所形成的请求权也就不同。

两个请求权各别独立产生。

第三为对「法规构成部分」(Der Teil des Rechtseatzes )的了解,亦即抽象的法律构成要件(注八)。

每一个法规由两部分所形成,一部为抽象的构成要件,一部为抽象的法律效果。

一个人吃了一顿饭不付钱,就不当得利的规定来说,得利是条件,亦即抽象的构成要件,应负返还责任为抽象的法律效果,所有发生请求权的法规大都是由这两部分而构成一个规定。

Tatbestand就是指前半段的规定,因此称为「法规构成部分」。

由于对这个术语的了解不同,因此在论请求权的发生及其数目问题时就有了种种差异,尤其在法律条文发生竞合的场合就更加明显了。

叁、法律竞合论与请求权在说学上之争执要点首先在请求权竞合问题之处理方法方面发生两种学说,一为法律竞合论( Cesetzeskonkurrenz),另一为请求权竞合论(Anspruchskonkurrenz)。

两种学说的争点有两面,第一如何适用法条的争执,第二请求权的多数或单数之争执。

一、法律竞合论(Cesetzeskonkurrenz)此说以刑法上之理论为基础,认为一个法律构成要件发生时,若牵涉到许多不同的请求权同时存在,而其请求之目的抵能满足一次才合理时,这种现象都可算是法律竞合的现象,根本谈不上同时有数个请求权,亦即真正的请求权抵一个可存在。

此种情形之下,可以使用特别规定优先适用的原则,或者补充法补充适用的原则,法条吸收关系之原则,分别适用解决请求权竞合问题。

例如民法第一八四条为损害赔偿请求权之一般规定,第一八六条因职务关系侵害他人时之损害赔偿规定,有公务员身份之人因故意利用其职务行为侵害他人之权利时,应优先适用第一八六条的规定。

此时并不发生两个侵权行为损害赔偿请求权问题,实际上,此种现象仅系法律条文的竞合,被害人的请求权本来只有一个,并不发生所谓数请求权竞合之问题。

此说以请求权竞合之场合,仅能发生一个请求权为大前提,认为同一行为事实及同一内容之给付不可能产生数请求权,因此法律上各种不同的法条也不得同时援用,抵能就其中最适当的规定加以选择使用。

可是民法上各种不同的法律关系各种不同的请求权规定,并不能全部利用法律竞合论的方法全部加以处理。

许多法律关系就其制度之存在意义来说,未必全部具有特别法一般法关系、基本关系、补充关系、吸收关系等等。

很明显的,许多制度是两立并存的。

例如契约与侵权行为或不当得利,债权制度与物权,身份制度,均系各别独立的制度,谁也不能说违反契约使权利人受损害时,权利人的损害赔偿请求权是特别规定,而第一八四条的规定是一般损害赔偿请求权的规定。

例如饭店老板预知大虾已有腐败现象,但弃之可异,而勉强烧成红烧大虾供给客人食用,客人食后发生中毒情形,这是件典型的请求权竞合情形。

被害人一面可以基于侵权行为之规定请求损害赔偿,另一方面可以本于契约关系而请求损害赔偿。

两种不同的法律关系无论就举证的责任或请求范围的程度均有差异。

契约制度未必一定是侵权行为制度的特别规定,因此在理论上即难断定契约与侵权行为一定有特别优先适用的关系存在。

同理不当得利制度也是独立的制度,绝不是侵权行为或契约关系的补充规定,它有它的请求权产生的理由。

在民法上真正有法律竞之现象关系者仅限于极少数的规定,大多数的规定无法利用法律竞合论之方法处理之。

二、请求权竞合论(Anspruchskonkurenz)此说谓由同一事实关系发生同一给付内容为目的之数请求权时,数请求权同时各别并存,权利人可以任意就其中一个请求权为主张或同时就数个请求权加以主张或前后为主张。

权利人更得任意就其中一请求权让与他人,而自己保留另外一个请求权,或让与第三人。

换言之,权利人得就各个请求权分别为处分。

在诉讼上,他得就发生竞合之数请求权同时起诉主张,也得前后为起诉请求之。

因此前诉讼之判决不能拘束后诉讼。

理由是请求权各别独立存在,权利人得任意为处分。

例如甲向乙借用书本一册,约定期限一星期,期限届满后甲竟不将书本返还,此时乙若以所有权为理由请求权返还书本之诉遭法院驳回判决确定(例如乙不是所有权人为判决理由),乙得另以使用借贷之法律关系起诉请求返还该书。

数请求权之基础不同,因此可以各别存在。

由于数请求权之给付内容同一,若其中一个请求权获得满足时,其余请求权同时消减,不能单独继续存在。

此种微妙的存在关系学者之间称为「选择关系」,其中一个特性是数请求权在未获得满足时各别并存,权利人得自由处分,但当其中一请求权获得满足时,其余请求权消减。

这种理论表面上初看沉得很合理,我们一直沿用了几十年而不沉得它的矛盾.其实若详加研讨,不难找出它的毛病。

很简单的一个例子:书本所有人在使用借货期限届满后,同时有两个请求权,一为契约上的返还请求权,另一为所有权人之物上请求权(因为使用期限届满,借用人已无权利继续占有),若所有权人把书本的所有权让与他人时,他的使用借贷关系并不因此而消减,原所有权人得以出借入地位保有该书的返还请求权。

在现行民事诉讼制度上,甲乙间的使用借贷关系是一个诉讼标的,甲与新所有权人之间的请求交还该书事件另外构成一个诉讼标的与诉讼关系,两者各不相干。

设乙起诉取得有执行名义的判决后,新所有权人再另外向甲起诉时,法院没有理由拒绝双重判决。

结果是甲得向乙返还该书一本,又得向新所有权人给付同样的书本一册。

此种不合情理的现象,照目前的请求权竞合论及现行的诉讼制度,在理论上无法避免。

这个重大漏洞,诉讼法学者无法解决,因此就从诉讼标的的理论方面去修正传统的观念,希望除去此种不合理之现象。

肆、诉讼标的理论之修正及其对请求权竞合现象之处理实体法学者,在请求权发生竞合之场合,所以有法律竞合论与请求权竞合论之争,其最主要的目的在解决如何运用法条的问题。

但诉讼法学者却特别重视另外的一点争执,即到底请求权为单数或多数的问题。

为了区别请求权是否多数或单数问题,首先看到的标准,是从请求权发生的原因著眼去区分。

也就是回到黑尔维希的请求权产生的原则,即「一个法律构成要件产生一个请求权」。

这个确立不动的大原则,在诉讼法学者的眼里看来实在是一个有问题之标准。

有人先推敲Tatbestand(法律构成要件)一句术语的真正内容该指什么东西,他们准备从这术语的解释方面去获得区分请求权单得的标准:1.「具体的生活事件」说:认为请求权之单复应看发生请求权的具体生活事件为单数抑或复数。

单数的具体生活事件发生时,纵然在各个法规方面有多数请求权发生竞合,其请求权抵能认为一个。