脂肪在现代断奶仔猪生产中的研究及应用

- 格式:doc

- 大小:61.00 KB

- 文档页数:5

小议油脂在仔猪饲料中的使用摘要仔猪在产后四周内消化能力偏低,但对母猪中的脂肪(4.5%)消化率高.因为乳脂是乳化脂肪,母猪的产奶量不足以满足仔猪达到增重潜力所需要的能量.但只要饲料(合成乳或干饲料)中的代谢能高达3500kal/kg,仔猪在四周龄内的日粮可不加油脂而达到400-500克日增重,但少量添加油脂(2-3%)可带来适口性改善,饲料车间加工效率提升,及降低粉尘等好处.在四周龄至25公斤,日粮中油脂添加(不论种类)可在4%,而生长效益改进(日增重及料肉比)应在4%左右(与油脂添加量的关系为1:1).日粮中的赖氨酸含量应保持3.5-3.8克/Mcal代谢能的比例.不同油脂的饲用价值主要决定于消化率,而影响消化率的主要因子是二脂酸的饱和程度(不饱和脂肪酸量应为饱和脂肪酸的2倍),铜的添加(250pmm)及油脂的氢化程度,而次要因子为:酸价,过氧化值,乳化剂.油脂的消化能可依脂酸饱和程度及酸价来推算,与牛油相比,鱼油与玉米油的消化能,代谢能及净能较牛油高9%,而猪油则较牛油高3.6%.少数特种脂肪酸(如CLA)及油脂(鱼油)理论上有助于仔猪免疫力的提升.油脂添加可增进饲料适口性及仔猪阶段的增重,因而缩短全程出栏天数.前言养猪业的竞争力主要因子为增重率及饲料利用率.生猪全程增重率主要受限于遗传潜力,仔猪阶段的生长率及饲料摄食量或适口性.饲料利用率则取决于净能浓度及营养成分平衡,油脂是所有原料中含净能最高的原料.在生长及肥育期间添加油脂可得到1:2:2(1%油脂添加=2%增重改进+2%饲料利用率改进).在仔猪阶段添加油脂,应有可能得到相似效益.油脂使用也可改善饲料车间的加工效率,降低设备的磨损及饲料厂及猪场内的粉尘.欧盟已禁止在猪饲料中添加抗生素(促生长作用),营养性添加剂具有增进仔猪免疫力应可取代抗生素,而某些特种脂酸如(CLA)经证明具有此功能.仔猪早期增重是否受限于母奶质量?一般认为母猪奶是饲喂仔猪的最理想食物,但今日繁殖力强的母猪因每胎产仔数大且出生重较高,而母猪的摄能力并未提高,因而导致奶质量在二周后就不能满足具有良好增重潜力的仔猪能量需求,早在1970及1993,美国学者就已证明仔猪的合成奶或牛奶来饲喂仔猪(产后21日,任食)所测得的日增重较由母猪所饲喂的高出50%.(表一)因而证明了母猪产奶量的不足.美国北卡学者更甚测试母猪奶所含脂量(4.8%)是否太低(表二).但饲养试验(10日龄断奶)显示油脂添加高达25%的合成奶在仔猪增重效果未能超过2%油脂的合成奶.但前者的料肉比有显著改善.本试验指出仔猪日粮的代谢能应在3500千卡/公斤.但不需使用高量油脂.断奶仔猪(21日龄)饲料中添加油脂的效果1.断奶后第一周:仔猪对油脂的消化能力(胰脂肪酶及胆盐的分泌量)在21日龄后开始增加.牛油,猪油及玉米油的脂肪消化率都偏低(65-79%).增重试验也间接显示了油脂消化率与日龄的关系.饲料中添加4%混合油未能增进增重,但对料肉比仍有改进(13%).因此在断奶后的头7-10天,饲料中添加油脂(2-4%)不能产生增重效益,但仍可改善饲料生产效率及外观.2.断奶后第二周至25公斤:美国联合饲料公司的三个生长试验显示,在饲料中添加4%油脂(混合油或猪油),可改善增重4%,及料肉比4%,尤其是小母猪,油脂回报率为1:1:1(1%油脂添加可带来1%增重及1%料肉比的效益).这个比例较生长及肥育期(25-100公斤)的1:2:2较低,但可为养猪业带来出栏天数缩短的好处.油脂添加与赖氨酸比例的维持中大猪的油脂使用试验都已指出当饲料能量增加时(由于油脂添加),饲料粗蛋白及必须氨基酸应于能量(主要是代谢能)维持固定比例.仔猪试验也同样显示赖氨酸的含量应与代谢能维持在 3.5-3.8克/Mcal的比例.赖氨酸的含量应为1.12-1.2%(不加油脂)及1.16-1.24%(加3%油脂).影响油脂消化率的因子1.不饱和脂酸与饱和脂酸的比例(U:S):英国学者的报告,U:S的比例与消化率成正比,但是一种抛物曲线关系(由1至7倍比例).饲料工业应以U:S=2:1为选择油脂基础.但在实际以玉米为主要谷物的全价料的脂酸来计算,玉米油(U:S=6.5:1)可稀释添加油脂的U:S影响,而使得油脂种类在以玉米为主的配方中不会显示特殊效果,(U:S比例多在2:1以上).但在以小麦为主的配方中,不同油脂的添加会带来明显的脂肪消化率差异,每一个U:S的倍数可影响油脂代谢能大约437大卡.2.酸价(或游离脂肪酸×2):酸价对脂肪消化率略有影响.英国学者认为每单位的酸价上升会减低36千卡代谢能.但生长实验未能由增重或料肉比来显示酸价在50左右对代谢能降低的负面影响.如果酸价过高,而游离脂肪酸属饱和脂酸,而配方主要谷物不是玉米的情形下,仔猪的生长表现应会受到显著的下降,如果油脂的酸价与酸败(氧化)同时发生,油脂的饲用价值会受到较大的负面影响.3.酸败(氧化或过氧化值升高):酸败主要发生于含不饱和脂肪酸(如鱼油,豆油,玉米油).过氧化值与氧化物及其衔生物会对仔猪的细胞壁完整性及免疫力造成损坏,因此添加酸败油脂不仅造成脂肪消化率下降,同时也带来适口性下降,肠道及免疫力(健康状况)受损.饲料工业应选用过氧化值不超过15毫克当量/每公斤油脂的油脂.如果油脂有可能存放30天以上,应添加抗氧化剂及测试油脂的耐效性(20小时内大氧加高热情形下,过氧化值不超过20毫克当量/公斤油脂.)4.铜的添加(250ppm)饲料工业一般都在仔猪饲料中添加硫酸铜,因为硫酸铜曾证明是有效的促生长添加剂当铜的添加量为250PPm时,油脂的消化率及仔猪的增重都有改进(18%)。

脂肪酶对断奶仔猪生产性能的评价中国农业科学饲料研究所付文友博士一、 试验目的:早期断奶仔猪由于消化机能尚未发育完全,通常会在断奶后出现消化功能紊乱、腹泻等症状。

其中大部分缘于消化不良引起的营养性腹泻,因此设法提高仔猪对养分(蛋白质、脂肪)的消化吸收率,将是一种有效解决断奶应激的手段。

本实验目的在于评价一种新型的饲料酶制剂---脂肪酶(意大利进口),对仔猪脂肪、粗蛋白等多种营养物质的消化和吸收,降低营养性腹泻的实际效果以及对仔猪生产性能的影响。

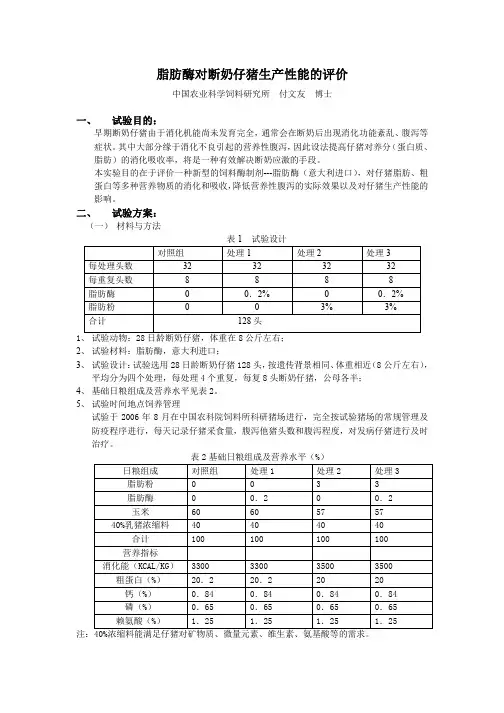

二、 试验方案:(一) 材料与方法表1 试验设计对照组处理1 处理2 处理3 每处理头数32 32 32 32每重复头数8 8 8 8脂肪酶0 0.2% 0 0.2%脂肪粉0 0 3% 3%合计128头1、试验动物:28日龄断奶仔猪,体重在8公斤左右;2、试验材料:脂肪酶,意大利进口;3、试验设计:试验选用28日龄断奶仔猪128头,按遗传背景相同、体重相近(8公斤左右),平均分为四个处理,每处理4个重复,每复8头断奶仔猪,公母各半;4、基础日粮组成及营养水平见表2。

5、试验时间地点饲养管理试验于2006年8月在中国农科院饲料所科研猪场进行,完全按试验猪场的常规管理及防疫程序进行,每天记录仔猪采食量,腹泻他猪头数和腹泻程度,对发病仔猪进行及时治疗。

表2基础日粮组成及营养水平(%)日粮组成 对照组 处理1 处理2 处理3脂肪粉 0 0 3 3脂肪酶 0 0.2 0 0.2玉米 60 60 57 57 40%乳猪浓缩料 40 40 40 40合计 100 100 100 100 营养指标消化能(KCAL/KG) 3300 3300 3500 3500 粗蛋白(%) 20.2 20.2 20 20钙(%) 0.84 0.84 0.84 0.84磷(%) 0.65 0.65 0.65 0.65 赖氨酸(%) 1.25 1.25 1.25 1.25注:40%浓缩料能满足仔猪对矿物质、微量元素、维生素、氨基酸等的需求。

脂肪粉及其在养猪生产中的应用研究进展朱婷,金娉,申远航,周琳*(深圳比利美英伟营养饲料有限公司,广东深圳 518103)脂肪作为神经、皮肤、血液和肌肉等组织器官的重要组成部分遍布于猪只全身,可分为皮下脂肪、内脏脂肪和肌内脂肪3部分。

脂肪酸是脂肪的基本单位,在猪只生长发育过程中、猪肉肉质风味、饲料营养组成及猪产品加工等方面都起着重要作用。

第一,猪肉中肌内脂肪的组成、含量和沉积是影响猪肉品质和加工风味的重要因素。

第二,皮下脂肪可以防止过多热量扩散到环境中,减少猪只机体的热量散失,保持体温。

脂肪导热性较差,能够缓冲外界压力和维持体温保护内脏。

此外,脂肪作为高密度的能量物质,在用作猪饲料原料时,一方面,其独特的香气可以提高日粮的适口性,提高猪只采食量;另一方面,脂肪还可以提高日粮的能量浓度,改善猪只对营养物质的消化吸收,同时在促进脂溶性营养物质如维生素A、维生素D、维生素E、维生素K等的吸收和降低饲料生产过程中粉尘及提高制粒效率等方面具有潜在的益处。

在夏季高温应激条件下,饲料中油脂因热增耗低可以减少热应激对猪只的影响。

最后,类脂中的固醇类物质可作为原料和前体物质转化为肾上腺素、维生素D、胆汁酸盐和性激素等,从而发挥重要的生理功能。

饲料脂肪是猪只必需脂肪酸的主要来源途径。

不饱和脂肪酸如亚油酸、亚麻酸和花生四烯酸是生物体必需脂肪酸。

猪只体内没有生化途径在脂肪酸甲基末端的第8个以上碳原子引入不饱和键,因此,必需脂肪酸必须由饲料中的脂肪提供或由机体内的特定前体物质转化而成。

随着养殖终端需求及饲料企业的开发,已经将各种动、植物油脂通过不同配比和加工工艺制成功能完善、使用便利的脂肪粉。

文章就脂肪粉的种类、性质以及在猪生产中的应用进行综述,为脂肪粉在养猪业的推广应用提供参考。

1 脂肪粉1.1 脂肪酸的分类和营养特征脂肪酸是由碳、氢、氧组成的长度可变的碳氢链,它是中性脂肪、磷脂和糖脂的主要成分。

目前,已有上百种脂肪酸从动、植物和微生物中被分离出来,自然存在的脂肪酸碳链长度为 4~36个碳原子,其中12~24个碳原子的脂肪酸占多数。

油脂饲料对仔猪的应用通过对猪场情况进行了调查、统计,发现这样一个规律:添加了油脂饲料的子猪发育良好,抗病力高。

尤其是出生重较低的子猪效果更为明显。

油脂改善饲料效率的基本原因是:1)油脂本身固有的高能量、易吸收、易利用的特性;2)油脂对于单胃动物来说,可提供大量脂肪酸,特别是必需氨基酸,油脂能量含量高,且容易被动物利用;3)油脂可提高日粮其他组分的能量利用。

据报道,油脂的代谢能测定值在其添加量为5%时最高,而添加10%、15%时,其代谢能值下降。

目的与作用仔猪具有生长发育快、代谢旺盛等特点,对日粮的营养要求较高。

这样高的能量要求,若用以玉米、豆饼为主配制的日粮是难以达到的,因此,需要添加一定比例的油脂。

试验研究证实,子猪日粮中添加油脂后,能量和蛋白质的利用率提高,子猪生长速度明显加快。

特别是出生重较低的子猪,效果更为明显。

另外油脂还可以减少饲料粉尘,减少热应激,提高饲料风味,改善饲料外观,降低体增热。

油脂种类油脂饲料包括动物油和植物油,动物油如猪油、牛油、鱼油等,其代谢能在每千克33.5MJ 以上,动物性油脂中,猪油中的不饱和脂肪酸含量高于牛油,鱼油价格便宜但易酸败不易保存。

植物油如菜子油、棉子油、玉米油等代谢能较低,也在每千克29.5MJ。

一般来讲,仔子猪日粮中油脂的最佳配比为:前期10%~15%,后期5%~6%。

实践证明,植物油脂与动物油脂混合应用优于单一应用,将植物油和动物油按1∶1或2∶1比例混合使用效果更好。

在我们的日常生产中,卤肉店的卤油及肉联厂作为副产品的猪油都是上等廉价的动物油脂。

研究者在21日龄断奶仔子猪日粮中将豆油和短链饱和椰子油混合,试验发现饲喂豆油、椰子油的仔猪,有较高的日增重和饲料报酬。

添加量经研究发现,断奶仔猪日粮添加6%的动物脂肪,断奶后5周内日增重提高21.4%(P<0.01),且饲料转化率得到明显改善。

试验结果表明,在断奶仔猪日增重方面存在铜与脂肪互作效应。

猪饲料中添加脂肪的作用及其方法作者:薄占宏来源:《现代畜牧科技》2018年第05期摘要:在猪饲料中添加脂肪对于各阶段的猪都有重要的作用。

可以改善饲料的风味和外观,减少饲料的浪费,减轻热应激损失,可提升猪的体质,加强猪的抵抗力。

脂肪的添加时间和添加量是有要求的,并且在添加时要注意一些事项,以达到良好的效果。

关键词:猪饲料;脂肪;添加;作用;方法;注意事项中图分类号:S826.5文献标识码:B文章编号:2095-9737(2018)05-0053-011 猪饲料中添加脂肪的作用给母猪饲喂高水平的饲用油脂对母猪的生产性能有着重要的作用,在母猪妊娠后期的日粮中添加脂肪,可起到攻胎的作用,母体可以通过胎盘将部分脂肪转移到胎儿的体内,使仔猪的体内储存能量对于提高仔猪的成活率和活力都意义重大,并且在妊娠后期和泌乳期母猪的日粮中添加脂肪还可以提高产奶量,提高乳汁的质量,从而提高仔猪在哺乳期的成活率,尤其对于体质较弱的轻型仔猪来说更为重要。

另外,给哺乳母猪补充脂肪还可以减少哺乳期体重的损失,缩短了断奶到再次发情配种的时间间隔。

另外,母猪受到高温季节的影响,夏季的配种受胎率通常较低,这对于产仔数多、泌乳能力高和初产母猪来说影响更为严重,夏季母猪的采食量减少,从饲料中摄入的能量减少,在这种情况下,在日粮中添加适量的脂肪,可以提高母猪的采食量和能量的摄入水平,从而提高母猪的生产性能。

小肠维持正常的结构和功能是消化和吸收包括脂肪在内的各种营养物质的基本保证,但是仔猪,尤其是初生仔猪的消化机能发育不健全,对一些营养物质的消化吸收能力有限,目前在断奶仔猪的日粮中添加脂肪的价值还没有确定,但是有研究表明,在仔猪的日粮中添加油脂,可以在一定程度上提高仔猪的增重速度和饲料转化率,在仔猪的开食料中加入糖和脂肪可以提高饲料的适口性,利于仔猪尽早采食。

另外,仔猪日粮中添加脂肪可以防止仔猪发生生长发育停滞的现象。

在生长育肥猪的饲料中添加脂肪的作用较为明显,可以显著提高猪的日增重,提高饲料利用率,缩短出栏时间,改善肉的品质。

前言随着养猪业的不断发展,生产规模的不断扩大,仔猪早期断奶技术已经成为养猪生产的重要环节。

早期断奶可以提高母猪的生产性能及饲养母猪的经济效益,减少母猪向仔猪的疾病传播机率(切断仔猪的最初疾病感染源),从而有利于仔猪的成活及生长,提高栏舍的利用效率。

但仔猪早期断奶时易受心理、环境及营养应激的影响,生产中最直接的表现就是仔猪食欲减退、采食量下降、生长缓慢甚至停滞等。

由于仔猪的肠道发育不完善,消化酶分泌不足、活性低,对饲料养分的消化吸收差,最终导致仔猪早期断奶后能量摄入不足,所以营养学家一直推荐对仔猪使用高能量的平衡日粮。

1 仔猪利用脂肪的效果近年来,许多学者从脂肪添加的类型、添加量以及仔猪不同断奶日龄、断奶后不同时间的日粮中添加脂肪的应用效果进行了研究,其中多数研究认为日粮中添加脂肪可以提高断奶2周后仔猪的生产性能,但2周内的效果不明显。

表1显示的是近几年来饲料中添加脂肪对仔猪增重效果的影响。

1.1 不同类型脂肪的添加效果许多研究证明,猪对动物油的利用率不如植物油高,断奶后2周的仔猪对植物性脂肪的消化率,例如大豆油、玉米油、棕榈油、椰子油或是这些油脂的混合物,都可以获得较好的效果。

Cera等(1988)发现,玉米油比猪油或牛油更易消化,但猪在断奶后1~4周对不同来源的脂肪消化能力差异不大。

在各种脂肪中,猪对牛油的消化率比植物油低,对猪的生产性能的改善也差。

研究表明,断奶仔猪对玉米油的消化率比牛油、猪油、或牛油和猪油的混合物高13%。

前苏联的很多研究证明,猪对动物性的脂肪消化率为80%~90%,而对植物性脂肪的消化率则为90%。

根据不同脂肪对仔猪饲料报酬、增重和血液尿素氮的影响,应按下例顺序选择脂肪种类:稳定化猪脂>椰子油>豆油>玉米油>猪油>牛油。

1.2 仔猪断奶后时间和断奶日龄对脂肪利用效果的影响早期断奶后2周内的仔猪对脂肪的消化率较差。

随着日龄的增加,消化道发育趋于成熟、完善,对脂肪的利用率逐渐增加,同时动物脂肪和植物油脂的消化率差别也越来越小。

DOI:10.20041/ki.slbl.2023.04.001特殊食品用脂肪粉对断奶仔猪生长性能、养分消化率和肠道菌群的影响王宇欣(四川融通农发牧原(崇州)有限责任公司,四川崇州611200)摘要:试验旨在研究特殊食品用脂肪粉对断奶仔猪生长性能、养分消化率和肠道菌群的影响,选取同批次23日龄左右健康“杜×长×大”三元杂交断奶仔猪360头,按照体重、日龄等相近原则分为4组(对照组和试验Ⅰ~Ⅲ组),每组6个重复,每个重复15头仔猪。

对照组饲喂基础日粮,试验组用5%、10%和15%的特殊食品用脂肪粉等能等氮替代相应比例的原料。

结果表明:与对照组比,试验组仔猪的试验末重、日均增重和日均采食量显著提高(P<0.05),腹泻率显著降低(P<0.05),料重比均有所降低,但差异不显著(P>0.05),试验组日粮干物质、粗脂肪、粗蛋白、钙和磷的消化率均显著高于对照组(P<0.05),所有肠段中,乳酸杆菌数量显著提高(P<0.05),大肠杆菌数显著性降低(P<0.05)。

结果提示:断奶仔猪日粮中添加特殊食品用脂肪粉可明显提高断奶仔猪生产性能和养分消化率,促进肠道菌群稳定,明显降低腹泻率。

关键词:特殊食品用脂肪粉;断奶仔猪;生产性能;养分消化率;肠道菌群中图分类号:S816.4文献标志码:A文章编号:1001-0084(2023)04-0001-06Effects of Special Food-grade Fat Powder on GrowthPerformance,Nutrient Digestibility and IntestinalFlora of Weaned PigletsWANG Yuxin(Sichuan Rongtong Agricultural Development and Animal Husbandry(Chongzhou)Co.,Ltd.,Chongzhou611200,Sichuan China)Abstract:The experiment aimed to investigate the effects of special food-grade fat powder on the growth performance,nutrient digestibility and intestinal flora of weaned piglets.A total of360healthy"duroc-landrace-yorkshire"three-way crossbred weaned piglets at around23days of the age were selected and divided into four groups(control group and trial groupsⅠ-Ⅲ)based on similar body weight and age,each with six replicates of 15piglets.The control group was fed basic diet,the trial groups were added5%,10%and15%special food-grade fat power with energy and amino equal to diet.The results showed that compared with the control group,the final weight,average daily gain,and average daily feed intake of the piglets in the trial groups were significantly increased(P<0.05),while the diarrhea rate was significantly decreased(P<0.05).The feed-to-gain ratio was slightly reduced,but the difference was not significant(P>0.05).The digestibility of dry matter,crude fat,crude protein,calcium and phosphorus in the diets of the trial groups were significantly higher than those of the control group(P<0.05).The number of Lactobacillus were significantly increased(P<0.05)and the number of E.coli were significantly reduced(P<0.05)in all the intestinal segments in the trial groups(P<0.05).The results indicated that收稿日期:2023-05-22作者简介:王宇欣(1986—),男,四川成都人,硕士,中级畜牧师,研究方向为猪的营养与健康。

断奶仔猪饲粮中添加“百利脂”替代豆油的效果试验仵天培,农志坚,夏中生*(广西大学动物科技学院,广西南宁,530005)摘要:试验选取体重接近,健康活泼,同期断奶(21日龄) 杜长大杂交仔猪140头,随机分为对照组和试验组,每组2个重复,每个重复35头,平均体重及公母比例一致。

对照组饲喂基础日粮(含2%以上的豆油),试验组饲粮为以2%“百利脂”代替基础日粮的0.5%玉米和1.5%豆油。

饲养试验结果表明,与对照组比较,试验组仔猪平均日增重提高6.14%,饲料增重比降低4.71%,腹泻频率降低1.14个百分点,头均盈利增加9.06元,经济效益明显。

关键词:百利脂;断奶仔猪;生产性能;腹泻率仔猪正常生长发育需要足够的能量、蛋白质、维生素及矿物质等,通常仔猪饲料的能量水平难以达到要求,因而限制仔猪生长。

添加脂肪可以增加饲料的能量水平,增加饲料中赖氨酸的有效性,改善颗粒饲料的品质,并增加饲料厂生产率。

但是添加饲料脂肪的效果受许多因素的影响, 主要有动物的年龄、动物脂肪消化酶的分泌和活性、脂肪本身的品质和饲料中能量与赖氨酸的比例。

许多研究证明,断奶仔猪较难消化饲料脂肪,主要原因是断仔猪胰脂酶的活性和小肠上段脂肪酸结合蛋白的活性低;所以,探索优质、高效的符合仔猪消化特点的脂肪类添加剂,是提高现代化生猪生产的重要途径。

“百利脂”经乳化成可溶性微粒,表面积巨大,有利于吸收和利用,从而可能促进仔猪生长、改善饲料利用率、提高养殖经济效益。

.本试验观察马来西亚牧锋生科有限公司产品——“百利脂”的饲喂效果,为其在仔猪饲粮配方中推广应用提供科学依据和参考。

1 材料与方法1.1 试验材料百利脂:由马来西亚牧锋生科有限公司提供的百利脂。

其产品含有适量的溶血卵磷脂,亚油酸,亚麻酸,椰子油,乳糖及天然添加剂等。

粗脂肪≥ 55.0%,维他命E≥mg200/kg,乳糖15%,消化能6650kcal/kg。

1.2试验饲粮处理选取同日(21日龄) 的断奶、健康活泼的杜长大杂交仔猪140头,随机分成A、B两组(对照组和试验组),每组70头,公母各半。

高档乳猪料的脂肪应用穆玉云 百事美亚洲私人有限公司 中图分类号:S821.5 文献标识码:B 文章编号:1002-2813(2006)05-0035-02 完善的仔猪饲养管理是猪场获得最大效益的关键。

商品猪场仔猪饲喂期的基本目标是:最大的生长速度和饲料利用率,最低的病死率,饲养管理措施的最佳成本经济效益,以及保育期结束时仔猪体质量大小均匀一致。

1 新生仔猪生理营养特征和饲料养分需要断奶时,新生仔猪的饲料、饲养、生理和免疫机能发生巨大的变化。

例如,仔猪饲料由营养丰富的母乳过渡到由多种不同动植物源的原料组成的饲料,其营养价值取决于配方和加工水平;仔猪由每小时1次哺乳,一窝仔猪同时哺乳过渡到仔猪随时采食;初生时胰蛋白酶活性较高,胰凝乳蛋白酶、脂肪酶等活性很低,随日龄的增加而增加,但断奶时蛋白酶、脂肪酶和淀粉酶活性显著下降;初生时仔猪从初乳中获得抗体,被动免疫水平很高,但断奶时被动免疫水平迅速下降到很低的水平,3周龄时仔猪的主动免疫开始形成。

因此,应根据年龄、生理和发育等特征配制仔猪饲料。

优质的仔猪饲料应是适口性强、营养丰富、易消化、能够确保仔猪快速一致地生长。

由于初生和保育期的饲养不仅影响本期仔猪的生长,而且影响整个生长肥育期的生长,断奶仔猪料应以最佳成本效益为目标。

表1是新生和断奶仔猪饲料养分的建议水平和配方设计目标。

表1 新生仔猪饲料养分建议水平养分\阶段SEW I II III体质量(kg)3~45~77~1111~30代谢能(k J/kg)13376133761337613376蛋白质(%)22~2420~2218~2018赖氨酸(%) 1.7~1.8 1.5~1.6 1.3~1.45 1.15~1.35乳糖(%)20~3010~205~10—饲料配方设计目标增加饲料采食量,综合考虑饲料的适口性、消化率和成本保证和维持良好的生长速度,尽可能降低饲料成本收稿日期:2006-02-242 仔猪饲料添加脂肪的效果为满足仔猪正常生长发育需要,能量、蛋白质、维生素、矿物质均是十分重要的养分。

脂肪营养对断奶仔猪生产性能的影响猪早期断奶后,饲粮结构发生了急剧变化,以每kg干物质计算,消化能含量由母乳的22.18MJ下降至谷物一豆粕型日粮的13.8-14.2MJ。

日粮消化能浓度降低,以及断奶应激造成的食欲减退、采食量减少;新生仔猪糖原贮备很低,糖异生不足,不能提供足够的能量,且新生仔猪的体脂贮备仅为体重的1%-2%,代谢功能不完善,脂肪酸氧化率低,体脂也不能提供充足的能量,这些因素均导致了仔猪能量摄入不足,成为制约仔猪正常生长发育的重要因素。

为此,营养学家便以脂肪添加到断奶仔猪日粮中,以解决能量不足的问题。

但多年来的相关研究并未取得一致的结论,本文就此问题及影响仔猪消化利用脂肪的因素综述如下。

1、日粮脂肪对断奶仔猪生产性能的影响近年来,国内外的诸多试验均表明断奶仔猪日粮中添加脂肪能改善其生产性能。

Dove(1993)在540头25日龄断奶仔猪日粮中添加5%的油脂,试验组日增重明显提高(P <0.01)。

Verland等(1995)在断奶仔猪日粮中添加6%的动物脂肪,断奶后5周内日增重提高Z1.4%(P<0.01),饲料转化率得到了明显的改善。

Dela等(2001)试验表明,日粮添加脂肪对36-59kg猪日增重有明显改善,大于59kg 的猪没有显著效果。

国内王友明等(1999)用270头社长大断奶仔猪分5个处理(对照组,3.5%的棕桐油粉;2.8%饲料级混合油,3.l%的鱼油,2.7%的豆油)进行为期45天的试验,结果豆油组、混合油脂组、棕桐油粉组、鱼油组比对照组分别提高了2.72、9.39(P<0.05)、1.90、-9.02(P<0.05),综合经公效益混合油脂组高于棕桐油粉组、鱼油组、豆油组、对照组分别为10.5%、7.11%、9.21%、2.63%。

张鹤亮。

品于明等(1999)用96头35日龄断奶仔猪进行了为期4周的试验,分别以0、l.8%、3.4%、5.2%的豆油代替日粮中等量的玉米。

不同脂肪来源对早期断奶仔猪生产性能的影响朴香淑,李德发,代建国,宋国隆,武玉波(中国农业大学农业部饲料工业中心,北京100094)摘要:21日龄体重为(5.68?0.61)kg 的断奶仔猪80头,按随机区组设计分为5组,各组日粮的脂肪构成分别为:1、S 100(100%豆油)(对照组);2、S75(豆油:牛油为75:25);3、S 50(豆油:牛油为50:50);4、C 75(玉米油:牛油为75:25);5、C50(玉米油:牛油为50:50)。

试验结果表明:0~14天间,与对照组相比,试验组仔猪生产性能均得到不同程度改善,其中3和5组的平均日增重(ADG)和平均日采食量(ADFI )分别增加21.8%~35.0%(P<0.001)和15.5%~22.4%(P<0.01);15~28天和全试验期间,各组生产性能无显著差异;各组干物质(DM )、粗蛋白(CP)、粗脂肪(EE)、总氨基酸(TAA)消化率、血清尿素氮(SUN)、甘油三酯(TG)和总胆固醇(T C)含量均无显著差异。

结论:牛油与豆油或玉米油以1:1比例混合添加可促进早期断奶仔猪采食,进而促进其生长。

关键词:豆油;玉米油;牛油;生产性能;早期断奶仔猪中图分类号:S 828.5文献标识码:AEFFECTS OF FAT SOURCES ON PERFORMANCE OFEARLY WEANED PIGLETSPIAO Xian g -shu,LI De-fa,DAI Jian-g uo,SONG Guo-lon g ,WU Yu-bo(M AFIC ,China Agricul tural Uni versity ,Beiji ng 100094,China )ABSTRACT:A total of 80piglets,(5.68?0.61)kg BW;21d of age,w ere used to evaluate the effect o f fat sources and levels o n g row th of early w eaned pig lets.Pigs w ere allotted into five treatments based on body w ei g ht,sex and back g ro und in a com p letel y rando mized block desi g n.The dietar y ratio betw een so y o il or corn oil and tallow for different treatm ents w ere as fallo ws:1)S100(so y o il 100%,as control),2)S 75(so y o il:tallow =75:25),3)S 50(soy o il:tallow =50:50),4)C 75(corn o il:tallow =75:25),5)C50(corn oil:tallow =50:50).The result indicated that in p hase Ñ(1to 14d),com p ared to control,ADG and ADFI in treatment 3and 5increased 21.8%~35.0%(P<0.001)and 15.5%~22.4%(P<0.001)res p ectiv el y .In phase Ò(15to 28d),ADG,ADFI and FCR w ere not sig nificantly different am ong all treatments.For o verall perio d(0to 28d),there w ere no differences in dig estibilities o f DM ,CP,EE and T AA and levels of SU N,T G and T C in serum amon g all treatments.It w as su gg ested that 50%tallow p lus 50%so y (or corn)o il in the diets w ere fav orable fo r im p r ovement of feed intake and g row th o f ear l y w eaned p i g let.Ke y words:so y oil ;corn oil ;tallow ;p erform ance ;earl y w eaned p i g let新生仔猪维持和生长的能量来源较少,因而易受环境的影响而死亡(Brueg ger 等,1972)。

脂肪在现代断奶仔猪生产中的研究及应用【摘要】:脂肪是机体的必需营养成分,也是动物饲料中能量浓度最高的饲料原料。

仔猪哺乳期营养的主要来源是母乳,其中乳脂提供能量的62%,是哺乳期仔猪能量的主要来源之一。

3~5周龄仔猪断奶后由采食母乳过渡到采食以玉米、豆粕为主的开食料,该料每千克仅含消化能13.8~14.2MJ。

断奶仔猪往往食欲差,采食量小,从开食料中难以获得足够能量和其他养分,造成仔猪生长缓慢或停滞。

自50年代起人们就在断奶仔猪日粮中添加脂肪以提高日粮能值,70~80年代期间多次试验结果并不一致。

随着近年来人们对肠道消化酶发育规律,以及断奶日龄、环境、遗传和营养条件等因素研究的深入,认为有必要重新研究、评价仔猪日粮添加脂肪的效果。

【关键词】:脂肪,断奶仔猪,营养,消化The Study and Application of Fat on Modern Production of Weaned Piglets【Abstract】:Fat is a necessary nutrition in the body. It’s also the highest concentration of energy in animal feed, so it’s one of the main energy source in lactation.3-5 weeks after weaning transition feed breast milk to feed corn, soybean meal based starter, per kilogram of the material containing only 13.8 ~ 14.2MJ of digestible energy. Weaned piglets always have poor appetite, feed intake, which is difficult to obtain enough energy and other nutrients from the starters, the piglets got a slow growth or stagnation. In 1950s fat is added in weaning piglets to increasing dietary value, in 70s to 80s years, the results are not consistent. In recent years, with the deep study on development rules of intestinal digestive enzyme, weaning age environment, genetic and nutritional conditions and other factors, it’s necessary to re-examine, evaluate the effects of added fat in piglets. The piglets attain nutrition mainly from breast milk lactation from which butterfat provides 62% energy.【Keywords】:fat;weaned piglets;nutrition;digestion近年来,由于规模化、集约化养猪的迅猛发展,仔猪断奶日龄越来越早,断奶后仔猪为抗应激所需的高耗能和能量摄入不足的矛盾也越来越突出。

众所周知,早期断奶仔猪遇到的普遍问题是断奶应激,仔猪必须学会由吸吮母乳向采食谷物—豆粕型的干饲料过渡;断奶后最初1-2周,仔猪对谷物饲料的采食量很低,而谷物饲料和母乳比较,干物质消化能相差非常大(分别为14.20MJ/kg和22.18MJ/kg)[1],这两方面的原因导致早期断奶仔猪的能量摄入严重不足。

针对这种情况,国内外近年对仔猪的脂肪营养和原料选择重新进行了研究,对脂肪的使用效果、使用方法及促脂肪利用物质进行了重新认识。

1. 脂肪对断奶仔猪的营养作用仔猪断奶应激,小肠绒毛缩短,消化道容积缩小,致使采食量降低。

为满足仔猪快速生长的需要,同时克服断奶时消化道容积小的局限,仔猪日粮需要高养分浓度。

Toptis认为提高能量浓度是解决养分浓度的第一步[2]。

Dove在540头25日龄断奶仔猪日粮中添加5%的油脂,试验组仔猪日增重明显提高(P<0.01)[3]。

有人发现,断奶仔猪日粮添加6%的动物脂肪,断奶后5周日增重提高21.4%(P<0.01),且饲料转化率(G/F)得到明显改善[4]。

通常认为脂肪除自身的能量营养外,它还能延缓食物在胃肠道中的流速、增加碳水化合物和蛋白质等营养物质在消化道内的消化吸收时间,从而提高其吸收利用率,这种效应称“额外代谢效应”。

同时日粮脂肪也是体内必需脂肪酸的来源和维生素A、D、E、K消化吸收的载体。

脂肪对改善日粮适口性,加工颗粒时润滑环模都有积极作用[5]。

2. 影响脂肪消化吸收的因素仔猪出生后几天便能消化大量脂肪。

Braude和Newport已测定出仔猪对母乳中脂肪的表观消化率为95%[6]。

人们发现仔猪对各种油脂的消化率随日龄增长不断提高,直至2月龄左右。

不同脂肪的消化率不同,主要因为组成脂肪的脂肪酸有差异。

日粮中脂肪酸碳链的长度、饱和度、饱和脂肪酸与不饱和脂肪酸的比例、添加时间等因素均影响日粮脂肪的消化吸收。

2.1 脂肪酸的饱和度仔猪进食脂肪的脂肪酸消化吸收速度与不饱和程度呈直线相关。

脂肪酸饱和度与消化率的关系早经Freeman等确定,一般不饱和脂肪酸比饱和脂肪酸更易消化吸收。

Gera等(1988)试验发现,玉米油比猪脂或牛羊脂更易被仔猪消化,断奶后1-4周平均消化率分别为84.2%、77%和75.4%[7]。

Mahan等在一项试验中发现,断奶仔猪对玉米油的消化率比牛羊脂、猪脂混合物高13%[8]。

椰子油中的饱和脂肪酸含量也较高,但比牛羊脂脂肪酸链短,故也表现出与玉米油、大豆油等相似的仔猪易消化特性[9]。

2.2不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸比例(U/S)Young指出在有不饱和脂肪酸和甘油一酯存在的情况下,长链饱和脂肪酸的吸收增加[10]。

因而可以认为脂肪的消化率取决于整个日粮中不饱和脂肪酸(U)与饱和脂肪酸(S)的比率。

短链和中链脂肪酸的消化率与日粮中U/S无关,因为它们容易形成脂肪微粒。

Stahly指出,U/S比值若高于1.5,仔猪对油脂消化率高达85%~92%;若低于1.5则消化率直线下降。

Powels等报道,U/S比值对生长猪则呈指数反应,当U/S为2.0时,其消化率最高[11]。

2.3 脂肪酸碳链的长度脂肪酸吸收速度与碳链长度呈负相关,越短越易消化吸收[12](Braude等,1973)。

美国威斯康星大学的Benevenga等发现,中链脂肪酸(C8-12)很容易被吸收,Chiang等(1990)采用放射性同位素碳14的方法,测定了油酸甘油酯(长链脂肪)和辛酸甘油酯(中链脂肪)在初生仔猪体内的吸收速率,辛酸的吸收速率比油酸的高出50%[13]。

中链脂肪酸比长链脂肪酸吸收快的原因包括两个方面:一是中链脂肪酸酯化率低,大部分可以直接吸收(不需脂肪酸的降解),而长链脂肪酸必须经酯解作用后,形成脂肪微粒后才能被吸收;二是中链脂肪酸是通过静脉直接进入肝脏, 而长链脂肪酸是通过淋巴系统进入血液后再进入各个组织,前者速度快,后者速度慢。

另外中链脂肪酸甘油酯能被各种脂肪酸较快、较完全地水解,提高了消化率和在体循环中的清除率,而脂肪酶对长链脂肪酸的水解作用较差[14]。

2.4 添加脂肪的时间21日龄仔猪利用脂肪的能力很有限,尤其是断奶后2周内。

Tokach等进行试验研究在高营养浓度日粮中添加脂肪的适宜水平,试验采用384头21日龄断奶仔猪,在第一阶段分别饲喂含0%、3%、6%、9%的油脂[15]。

结果表明,提高日粮中脂肪水平对0~2周龄仔猪平均日增重、日采食量和饲料效率无显著影响。

许多试验表明,在刚断奶时,仔猪日粮中添加脂肪虽不能提高断奶后0~2周龄仔猪日增重,但能提高断奶后3~4周龄的日增重,饲料效率也显著提高,这表明仔猪对脂肪的有效利用能力随断奶后日龄的增加而提高。

Howard试验了断奶后0和2周龄仔猪日粮中添加豆油对生长性能的影响,结果表明断奶2周后添加脂肪与断奶后立即添加脂肪的效果基本相同[16]。

3. 脂肪酶活性变化Owsley、Lindemann等试验表明,在仔猪0~4周龄期间,随着周龄增长,仔猪胃、肠、胰中消化酶活性几乎成倍增长,仔猪断奶后一周内的各种消化酶活性降低到断奶前水平的1/3,经过两周恢复之后,除胰脂酶外,大多数消化酶活性都恢复到甚至超过断奶前水平[17]。

Shelds等报道,相对于分泌到小肠内的胰脂酶而言,许多研究者所测得的胰脂酶是残留在胰腺中的胰脂酶, 并不能反映胰脏实际合成胰脂酶量。

Lindemann等也报道, 断奶后胰腺内胰脂酶总活性的下降, 部分原因是因为肠道中饲料的存在,胰腺需持续不断地释放酶[18]。

Gera等在考察日龄及断奶对仔猪小肠脂肪酶水平的影响时发现,哺乳仔猪在2~35日龄哺乳期及21日龄断奶后3周内, 小肠总脂肪酶水平均呈直线上升,但断奶仔猪仍低于哺乳仔猪同期水平[19]。

Hamilton等报道,开食料中加油脂10%,仔猪粪中大约85%的脂类物质以非酯化脂肪酸形式存在,表明甘油三酯被充分水解。

因此有人认为,断奶后头2周内仔猪对油脂利用较差的原因并不是由于脂肪酶分泌不足和肠道内脂肪酶对外源脂肪水解不充分,而是由于在小肠内脂肪水解产物不能被很好地吸收[20]。

仔猪断奶2周内对油脂利用差的原因是因为断奶应激及饲料的改变引起脂肪酶活性下降,造成甘油三酯不易水解?还是由于水解产物脂肪酸不能被肠道组织很好吸收或者二者兼而有之,需进一步试验探讨。

4. 脂肪饲用应注意的问题4.1 要注意不同脂肪的消化率作为饲用脂肪,有动物性和植物性脂肪两类,他们的理化性质、营养作用,因其甘油三醋的构成、脂肪酸链的长短和脂肪的饱和度而有所差异。

一般认为,除鱼油外,猪禽对植物脂肪的消化率高于动物脂肪,而动物脂肪中的禽猪油的消化率又高于牛羊脂肪,植物脂肪中的豆油又高于其它植物油。

其原因主要是植物油中不饱和指肪酸含量较高或脂肪酸链较短,在消化过程中脂化率低,大都直接进入肝脏分解利用;而动物性脂肪由于含有较多的饱和脂肪酸、长链脂肪酸及中性脂肪酸,其在消化过程中脂化率高。

要通过淋巴系统进入血液后再进人组织,限制了利用所致[21]。