明长城结构分析

- 格式:ppt

- 大小:3.57 MB

- 文档页数:48

从明朝的建筑技术,看明长城的防御体系和布局机制的精妙长城,中国古代第一防御军事工程,这座在世界上享有盛名的工程,被称为世界中古七大奇迹之一。

长城的建造历史非常悠久,先秦时期就出现在北方,秦朝统一后,开始修建长城,是一条比较长的防御工程,主要防御北方的游牧民族:匈奴。

汉朝时期,再次修复长城,长度近一万千米。

隋朝也动用力量修建长城,唐朝因国力强大,没有修建长城,元朝也没有,清朝也不用大规模修建,明朝修建的可不少。

从历史上来看,长城就是中华民族的见证者,它经历过了中国两千多年的封建社会,每个朝代,都和长城有联系,因此,长城也是中华文化的一部分。

明朝修建长城,这也反映明朝当时的一些情况。

一:明朝的建筑技术历史发展到明朝,明朝已经把古人的建造技术融会贯通,所以在一些大型的建筑上,明朝敢动用数以万计的民工去建造。

北京故宫的庞大,是明朝修建最大的宫殿群,它所代表的是木质结构建筑群的巅峰。

建造如此庞大的宫殿,是集全国的力量而行的。

所需要的材料也是来自全国各地,如:高大的木材来自华南地区的深山老林里。

光有设计师还不行,还要大量的工匠和民工。

而修建长城,更是对国家安全的考虑,马虎不得。

明朝改变了修建长城的材料,之前是不用砖的,如今大部分用砖来砌成。

这些砖是用特定的泥烧制而成,明朝有官窑,专门烧制修建长城的青砖。

这种砖有好几种尺寸,适用于不同的场景,在明朝,制砖技术已经很成熟,可以批量标准化的生产,所以这种坚固的青砖,可以大量用于长城两侧,中间是砂石等材料。

不同地方采用不同的材料,东部山地比较多,更多的是青砖,西部则是就地取材。

材料的改进,可以加大建造速度,提高建筑水平,同时也提升防御能力。

这些都是社会发展进步的表现。

用砖做材料,同时也看出,明朝的民间房屋,都开始用砖来做围墙。

在长城一些关隘的城楼上,有许多极其复杂的装饰,显示出明朝在青砖上的雕刻艺术,是工匠的艺术才华。

二:明长城对蒙古的防御在整个明朝中,长城与明朝的兴衰有关,一开始,明朝主要防御的是蒙古,只因蒙古的实力比较强。

从金山岭长城看长城敌楼的建筑形制金山岭长城为明长城的一部分,隶属于蓟镇长城古北口路,地处极卫之地,敌楼密集,距离最近的两座敌楼相距不足50米,绝大部分砖石敌楼保存相对完整,建筑形制保存完好。

一、敌楼的建筑种类敌楼的建筑分为三种:砖石结构的敌楼,砖木结构的敌楼,砖石与砖木结构相伴的敌楼。

1.砖石结构的敌楼:基础为条石砌筑,上用条砖砌筑,只有楼橹铺房的建筑使用部分木料的敌楼。

2.砖木结构的敌楼:基础为条石砌筑,楼体的外部用条砖砌筑,内部用木料搭建,楼橹铺房部分与砖石敌楼的建筑相同。

3.砖石与砖木结构相伴的敌楼:基础为条石砌筑,敌楼的四周以条砖砌筑成拱券,形成一个回廊式砖拱通道。

在回廊的中心部位用木料搭建,楼橹上,建造望亭。

二、敌楼的内部结构敌楼的内部结构有五种:拱券式、回廊式、钻天顶式、无梁殿式、十字交叉式。

1.拱券式:敌楼的底层为东西方向或南北方向,以二至三个主拱券为主,再以南北方向或东西方向以三至四个副拱券为辅,相互交织,组成网格状的内部格局。

拱券的顶部均为穹窿顶形。

2.回廊式:敌楼的四周由四个主拱券围成一个回廊,内设一个呈正方形的中心拱券。

拱券的顶部均为穹窿顶形。

3.钻天顶形:敌楼的四周由四个主拱券围成一个回廊,内设一个正方形的中心拱券,拱券的顶部为四角或八角组成的藻井顶形。

4.无梁殿式:敌楼的内部结构由一个呈穹窿形的拱券组成。

四周辅以小拱券与箭窗相通。

5.十字交叉式:敌楼的底层以南北与东西各一道通拱垂直交叉组成。

还有的敌楼,四周以多个十字交叉的小拱券组成回廊式的建筑。

围成一个空旷的内室,内室再由木结构组成。

三、敌楼的楼橹建筑敌楼的楼橹建筑分为铺房与望亭两种形制。

1.铺房:位于敌楼的顶层,建有独立的三间房屋,供士兵休息之用。

2.望亭:位于敌楼的顶层,南北对开建有两门,四周用条砖砌筑的围墙不足2米,用六根或八根木柱支撑,上覆瓦顶。

四、三层敌楼长城上的敌楼多为两层,一层用于储备武器、弹药、粮食、水等之用。

明长城西北四镇军事聚落研究

明长城作为珍贵的世界文化遗产,是具有严密的层次性、整体性、系统性的军事防御体系。

以往关于明长城西北地区边镇的研究主要集中在文物调查和历史地理等学科方面,多关注某一地区、某一类型的防御设施的研究,缺乏针对作为明朝西北门户的四镇防御体系整体性和学科综合的全面研究。

本文从建筑学的角度,并结合考古学、历史学、地理学等理论,系统梳理了明“九边”重镇之中的西北四镇长城的建置沿革、分布特征,总结其分布、选址、形制等建筑规律等特点;从历史的角度厘清西北四镇军事制度的发端、演化、完善等历史发展脉络,概括不同历史阶段的军事建制的主要特征,作为进行军事聚落深层次研究的基础。

进而从军事聚落的空间地理分布入手,对西北四镇军事聚落进行研究,使用纵向及横向相结合的手法,揭示其时空分布规律,并绘制相应的军事聚落空间分布图,进而对四镇聚落选址、形制、层级结构等方面进行层层深入的剖析。

之后从长城军事防御体系的构成要素入手,将体系分为守御、烽传、交通、辅助等几个子系统进行研究,从而构建出一个系统而严密的网络化体系。

最后,着重于聚落的防御性特征展开剖析,揭示了明西北四镇军事防御体系的空间结构,并引入圈层结构理论,提出本防区军事防御的圈层结构及多核结构;从西北四镇特有的三边总制制度入手,通过对三边总制对西北四镇军事格局的影响的分析,对其军事防御模式进行探析,提出了本防区在总制制度下的基本防御模式,为明长城“九边”军事防御体系研究填补了这一空白。

明长城是明朝时期为了防御北方游牧民族而修建的军事工程,是中国古代军事建筑的杰出代表之一。

它跨越了多个省份,包括但不限于辽宁、河北、北京、天津、山西、陕西、甘肃、宁夏等。

明长城的主体结构主要由城墙、关隘、烽火台等部分组成,长城的修筑形式、技术、建筑结构等方面都有很大的进步和特点。

明长城的整体布局在明朝初期就已确定,此后历经多次修缮和增建,最终形成了庞大的工程体系。

长城的修筑形式多样,包括山险墙、劈山墙、砖石城墙等,其中砖石城墙是明长城的主要形式,它不仅结构坚固,而且外观优美。

在修建过程中,工匠们采用了不同的技术手段,如使用糯米汁和灰浆搅拌作为粘合剂,使用烽火台传递信号等,这些技术为中国古代建筑工程的发展做出了重要贡献。

在明长城沿线,有许多重要的关隘和城堡,如山海关、嘉峪关等。

这些关隘和城堡不仅是军事要地,也是重要的交通枢纽和商业中心。

关隘的修建需要考虑到地形、气候、交通等多方面因素,因此关隘的修建技术和建筑结构都非常复杂。

城堡则通常作为军事指挥中心和驻军点,具有重要的战略意义。

明长城在明朝时期具有重要的军事和政治意义。

它不仅是一道防线,也是明朝北部的重要屏障,保护了明朝的疆土和人民的安全。

同时,明长城也是明朝对外交流的重要渠道之一,许多北方游牧民族通过长城与明朝进行贸易往来和文化交流。

随着时间的推移,明长城逐渐失去了其军事意义,成为了一处重要的历史文化遗产。

它见证了中国古代劳动人民的智慧和勇气,是中国古代建筑工程的杰出代表之一。

明长城也成为了一处重要的旅游景点,吸引了来自世界各地的游客前来参观和了解。

总之,明长城是中国古代军事建筑的杰出代表之一,它不仅具有重要的军事和政治意义,也是中华民族的文化瑰宝之一。

它的修筑技术和建筑结构代表了中国古代建筑工程的最高水平,同时也反映了当时社会的政治、经济和文化状况。

明长城的存在和保护对于传承和弘扬中华民族优秀传统文化具有重要意义。

长城城墙结构类型一、概述长城是中国古代修建的伟大工程,而长城城墙作为其主要构筑物之一,采用了多种结构类型,以应对不同地理环境和防御需求。

本文将全面、详细、完整地探讨长城城墙的结构类型。

二、板墙1. 简介板墙是长城城墙中最常见的一种结构类型。

它以石条或石块搭建而成,采用横贯法、交叉法或错缝法进行结构连接,形成坚固的墙体。

2. 特点•简便易行:板墙制造工艺相对简单,易于修筑和维护。

•坚固耐用:石条或石块结合紧密,墙体承重能力强。

•适应性强:根据地理环境的不同,可以采用不同的布墙方式,如横贯法适用于平原地区,错缝法适用于山区。

3. 适用地区板墙结构在长城修筑的各个部分均有所应用,尤以平原地区为主。

三、砖墙1. 简介砖墙是长城城墙的另一种常见结构类型。

它采用砖块作为主要建筑材料,将砖块用石膏、灰泥等粘合剂黏接成墙体。

砖墙结构在长城中的应用较为集中,尤其在明代工程中得到广泛使用。

•均匀且规整:砖墙结构制作工艺精细,墙体造型规整。

•抗震能力强:由于砖块的统一规格和精确连接,砖墙结构具有较强的抗震性能。

•装饰效果好:砖块的色彩丰富多样,可进行装饰性处理,增添了墙体的美观度。

3. 适用地区砖墙结构主要应用于北方平原等地区,其施工方便,易于大规模修筑。

四、夯土墙1. 简介夯土墙是长城城墙的一种结构类型,它以土壤为主要建筑材料,经过湿夯、砌夯等施工方式而成。

它是中国古代建筑中一种常见的土质结构。

2. 特点•环保节能:夯土墙以土壤为主要材料,不仅成本较低,而且对环境友好。

•保温隔热:夯土墙具有良好的保温性能,能够在夏季阻挡外热,冬季保持室内温暖。

•自然美观:夯土墙的颜色和质地与自然环境相协调,使建筑融入自然景观中。

3. 适用地区夯土墙主要应用于北方高寒地区,如内蒙古、河北等地,因此在长城的西部和北部地区较为常见。

五、栅栏墙1. 简介栅栏墙是长城城墙中一种较为特殊的结构类型。

它由石头或木材组成,以栅栏式的形态建造,类似于早期农村的防护栅栏。

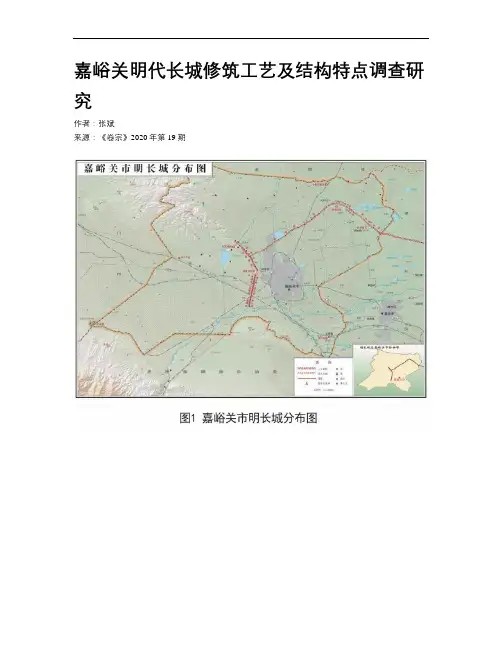

嘉峪关明代长城修筑工艺及结构特点调查研究作者:张斌来源:《卷宗》2020年第19期摘要:嘉峪关是明代万里长城的西端起点,境内长城时代特征明显,防御体系完整,“因地制宜、就地取材”特点突出,类型丰富,在明代西北土质长城中具有典型的代表性。

本文通过对嘉峪关境内明代长城资源的赋存区域环境特征、建筑材料、修筑工艺的调查研究,详细梳理长城构成要素的结构特点和修筑工艺,为开展长城保护修缮提供可靠依据。

关键词:嘉峪关;长城;区域环境;修筑工艺;结构特点嘉峪关是明代万里长城的西端起点,也是明王朝西北部边陲的重要门户。

《肃州新志》载:“明初,宋国公冯胜略定河西,截敦煌以西悉弃之,以此关为限,遂为西北极边,筑以土城,周围二百二十丈,高二丈余,阔厚丈余。

址倚冈坡,不能凿池。

”[1]从明洪武五年(1372年)至万历年间(1620年),历时200多年,明王朝在嘉峪关两翼及周边修筑了由墙体、壕堑、关堡、烽燧等要素构成的长城防御体系。

嘉峪关境内的长城时代特征明显,防御体系完整,“因地制宜、就地取材”特点突出,类型丰富,在明代西北土质长城中具有典型的代表性。

1 长城分布情况及赋存区域环境特征1.1 长城分布情况嘉峪关境内的长城均为土质结构,分布有墙体43.6千米,壕堑12.94千米,关堡8座,敌台和烽火台49座,与长城相关的遗存6处。

嘉峪关明代隶属甘肃镇肃州卫管辖。

《肃镇华夷志》载:肃州“所属边墙一道……”;嘉峪关“所管讨赖河岸墩起,下古城堡所管东河深止,长一百四十里,其贼由水头哨所分属各堡”;嘉峪关“所管边墙二截,南至讨来河岸墩起,东北至野麻湾界至,长三十五里”;新城堡“所管边墙一截,东至两山口界起,西至野麻湾界止,共长三十里”[2]。

嘉峪关境内的长城为嘉峪关和新城堡管辖的三截长城,根据修筑时间和地理位置划分,由西长城、东长城、北长城三段组成。

(图1)西长城,嘉峪关管辖,位于关城南北两翼。

嘉靖十九年(1540年)肃州兵备李函请议修筑。

长城的象征意义长城的象征意义长城(Great Wall)又称万里长城,是中国古代的军事防御工程,是一种很长的墙体防御建筑,或形式和墙体相近、防御性质和墙体一样的防御建筑。

下面是店铺给大家整理的长城的象征意义,希望对大家有所帮助!长城的象征意义自秦汉至明清,长城沿线的许多关口成为农、牧两大经济、文化系统民族交易的场所或中心,有的逐渐发展成为长城沿线的重要城镇。

长城既保证了农业经济、文化与畜牧业经济、文化的正常发展,又为二者的交流和相互补充提供了场所和方便;又起着调解两种经济,使农、牧业经济朝着主辅相互配合的方向发展的重要作用。

因此,长城不单纯是曾起过将两种经济、文化分割开来的作用,还曾担负着将两种经济、文化紧紧系在一起的重任。

秦汉之时,累计投入的兵民有近千万之众。

秦始皇在修筑长城的同时,即着手加强边境地区的开发建设,揭开了屯田戍边、开发边区的序幕。

汉代由于修筑长城的时间较长,曾有多人提出移民实边的建议,这些建议先后被汉政府采纳接受并组织实施。

移民和戍守长城的军人一起,开垦荒地进行农耕,不但加速了边区的经济开发,节省了政府的大量军费开支,而且大大减少了长途运输之苦,并将华夏文化远播四方。

在文化方面,长城在中华民族多元一体格局的形成和发展上也起了重要作用。

长城的修建和戍守,长城区域的争战使中国古代汉族和十几个少数民族进行了广泛融合。

汉宣帝甘露三年(前51年),南匈奴归汉,实现了中原农业区的华夏汉族与北方畜牧民族的汇合,这便是中华民族的形成之始。

建国以后在内蒙古阴山一带汉代城堡遗址的考古发现,说明汉与匈奴的和平往来,并没有完全被万里长城和军事堡垒所遮断。

唐代,唐太宗大破突厥军后,使数十万降众居住在边境长城沿线一带,设置六个都督府,任命突厥人为都督。

突厥人接受了汉族先进的经济和文化,进一步加速了民族融合的步伐。

金元时期,雁门关外由起初的“不植桑榆不种麻”,到后来的“生民何处不桑麻”,正反映了这一历史的规律。

长城的知识点总结一、长城的历史长城的修筑可以追溯到春秋战国时期,那时候修筑的是由一些诸侯国修筑起来的城墙,目的是为了彼此抵御外部侵略。

但是真正意义上的长城来源于秦朝。

秦始皇统一六国后,为了防御北方游牧民族的侵袭,于公元前214年开始修建长城,是为了保卫自己的国家和六国的统一,这也成为了中国历史上第一次海内战争的结束,为中国统一奠定了基础。

在秦长城之后的各朝代都有在此基础上修建长城的工程,其中最为著名的是明朝时期的长城。

明长城自14世纪中期开始修筑,历时200多年,总长达6000多千米。

这一时期修筑的长城,几乎囊括了中国北方的所有重要区域。

这段长城至今保存较为完好,也成为了现在大家所熟悉的中国长城。

二、长城的功能长城的主要功能是军事防御。

长城的修筑初衷是为了抵御外来侵略,尤其是北方的游牧民族的入侵。

在中国古代的战争中,北方的游牧民族一直是中国南方诸朝代的威胁,如匈奴、蒙古等游牧民族的入侵都给中国的统一和稳定带来了巨大的威胁。

因此,长城的主要功能就是为了解决这一问题,阻挡外敌的入侵。

长城的修建不仅是为了军事防御的需要,同时也是为了巩固政治统一、巩固边境经济,同时也是为了显示帝国的威望。

在修筑长城的过程中,发展了大量的工匠技术,也推动了中国北方地区的经济发展,并且也促进了一些文化和技术的交流。

三、长城的结构长城的结构主要由城墙、关隘、烽火台和堡垒等组成。

其中最为著名的是城墙。

城墙是长城的主体,起着最为重要的防御作用。

长城的墙体多由青砖和夯土构成,同时也通过帝王调运、征发人力物力,本地劳动群体的反抗和外来民族势力的抵抗等合理科学的施工措施来修缮。

除此之外,长城的结构还相当的精巧,有多处梯田、倒箭楼、永武村烽火台等构筑工程堂作。

不仅如此,长城的结构还充分体现了中国古代军事防御理念,如和外部地形的结合、多样化的防御工事等,这些对于中国古代军事防御都起到了一定的作用。

四、长城的文化价值长城作为中国的标志性建筑之一,具有非常重要的历史文化价值。

宁夏地区明长城军事防御聚落的修筑特点与演变常玮【摘要】明代出于军事防御需要,在西北地区修筑了数千公里的长城,其中在宁夏地区设立了宁夏、固原两座军事重镇及大量军事聚落对长城进行守御及管理。

在严格的军事制度管理之下,这些军事聚落有着鲜明的层级结构。

各层级聚落有着独特的修筑特点,聚落的选址受到水体、地势、长城、风水理论及军事活动等因素的综合影响,其城池规模、形制及内部功能布局也因层级及军事战略地位等不同而各有不同,越高等级的聚落位置越适中,规模越大,形制越完备,功能越完善,布局越合理。

在明代之后,大多数军事聚落被延用下来,但因各种因素,有些聚落发展成为大中型城市,有些发展为乡镇、村落,有些被旅游业开发,有些则已废弃。

对这些聚落的修筑特点及发展演变的研究,对于西北地区的城市规划及古城遗址保护有着重要的意义。

%It was out of military defense,thousands of miles of the Great Wall were built in the northwest region in Ming dynasty,in which two important military towns of Ningxia and Guyuan in Ningxia region,and lots of military fortresses were set to do defence and administration of the Great Wall.Under strict military management system,there were distinct hierarchy in some military fortresses;settlement at different level has it unique construction features,the settlement location is under the comprehensive influence of water,terrain,Great Wall,Feng-shuitheory,military activity and etc.;its scale,shape and struc-ture,internal function layout is also different from each other,on the basis of different level and military strategic position.The settlement of higher class,the location is more moderate,with larger scale,more complete shape andstructure,more com-plete function,more reasonable layout;After the Ming dynasty,most military fortresses were continue to be used,But due to various factors,some fortresses developed into large and medium-sized cities,some developed into towns,villages,some were developed for tourism,and some were abandoned;the research on the building characteristics and development and evolution of these fortresses,is of great significance to the city planning and the relic protection of ancient city in the northwest.【期刊名称】《齐鲁学刊》【年(卷),期】2016(000)001【总页数】8页(P54-61)【关键词】宁夏;明长城;军事防御;聚落层级;城池特点;发展演变【作者】常玮【作者单位】山东建筑大学建筑城规学院,山东济南 250101【正文语种】中文【中图分类】K928.5明太祖朱元璋夺取天下之后,残元势力退出中原,据守漠北地区,并建立了北元政权,元顺帝及其余部休养生息,时刻伺机反扑,以夺回中原地区执政大权。

明长城和北京城的知识点

明长城

明长城是中国古代建筑史上的一项伟大成就,是中国历史上最伟大的军事防御工程之一,是中国古代的一张名片。

它是中国为了防御来自北方游牧民族的入侵而修建的一条雄伟壮观的城墙,始建于公元前7世纪的春秋战国时期,是中国历史上一系列长城工程中最著名的一座。

明长城全长约8851.8千米,被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

明长城采用了丰富多彩的建筑工艺,如砌筑石头、夯筑土坯、砖瓦结构等,还应用了高墙、深沟、长楼、烽火台等防御设施,使它成为一座天然的屏障。

在明朝以后,长城也成为了文化、政治、经济的重要作用。

长城的一部分现在是中国北方旅游景点之一,吸引了众多游客前来观赏。

北京城

北京城是中国古代的一座城池,是中国历史上的一座古都,坐落于华北平原之上。

北京城的建造始于公元前1045年的周朝,到明代初年基本完成。

北京城随着历史的变迁,经历了多次改建、扩建和修缮。

现在的北京城是清代时期的建筑,也是中国现代的政治、文化和经济中心。

北京城是一座四合院式的建筑群体,整体呈方形,城墙高达15米,周长围绕着在城内的庙宇、官署、衙门、城楼等建筑物。

北京城内最著名的建筑包括紫禁城、天坛、颐和园、故宫等。

这些建筑代表着中国古代的建筑风格和工艺、文化和历史。

在现代,北京城已经成为了中国的政治、文化和经济中心,是中国的国家级城市,也是世界上最大的城市之一。

北京城是一个旅游胜地,每年吸引了大量的国内外游客前来游览和观光。

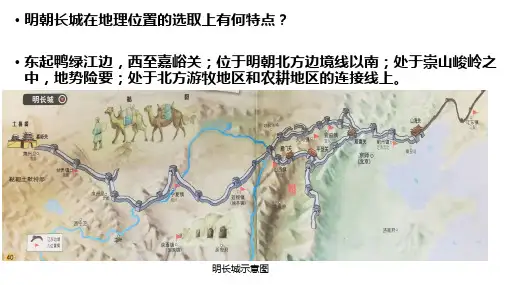

明长城是我国历史上修筑的最后一道长城,也是修建规模最大、历时最长、工程最坚固、设备最为完善的长城。

它东起辽东的鸭绿江畔,西至甘肃的嘉峪关旁,横贯今辽宁、河北、天津、北京、内蒙、山西、陕西、宁夏、甘肃等九省、市、自治区,全长6300多公里。

有人计算过,若将明代修筑长城的砖石、上方,用来修筑一道5米高、1米厚的大墙,可绕地球一周有余。

它翻越千山万水,穿过莽莽荒原,腾飞茫茫沙漠,奔向皑皑雪山,犹如一条巨龙舞动在中国北方辽阔的大地上。

由于明长城离我们时代较近,且又修筑得雄伟坚固,所以保存下来的遗迹较多,人为和自然损害较少,迄今面目还较为清晰。

下面我们就有关明长城的情况作一概要介绍。

公元1368年,朱元璋的军队攻克了元大都(今北京),推翻了元朝政府,元顺帝被迫退回“塞北”。

但元顺帝手中仍然把握着完整的政治机构和较为强大的军事力量,并占有东至呼伦贝尔湖,西至天山,北抵额尔齐斯河及叶尼塞河上游,南到现在长城一线的地域。

在陕西和甘肃的部分地区还有河南王扩廊帖木尔的18万人马,在辽东方面有右尉纳哈出指挥下的20万军队,实际和朱明王朝形成了北南对峙的局面。

元顺帝时刻都在想收复失地,重主中原。

《明史·兵志(三)》“边防”条载:“元人北归,屡谋兴复。

永乐迁都北平,三面近塞。

正统以后,敌患日多。

故终明之世,边防甚重,东起鸭绿,西抵嘉峪,绵亘万里,分地守御。

”明建国之初,为防御被推翻的蒙古贵族卷土重来,开始了大规模的长城修筑。

明中叶以后,随着北方蒙古族势力的再起与东北地区女真族的兴起,为了巩固北方边防的安全,明王朝更加紧了长城的修筑步伐。

直到明王朝被推翻的1644年,长城的修建仍未结束。

在明王朝200多年的统治中,几乎没有停止过长城的修建工程,其修筑时间之长,也是我国历史上任何一个朝代都不能与之相比的。

文献所载,明代的万里长城是西起甘肃的嘉峪关,东到辽宁的鸭绿江边,可今天有不少人则认为东到山海关,这是什么原因呢?只因山海关到鸭绿江这段辽东长城,工程较为简陋,毁坏较为严重,所剩遗迹已不多见。

明长城明朝在北部地区修筑的军事防御工程。

亦称边墙。

国家文物局和国家测绘局采用传统考古学的调查方法,结合现代测绘技术,经近两年的调查与测量,于二零零九年四月十八日首次公布明长城数据:其东起辽宁虎山,西至甘肃嘉峪关,从东向西行经辽宁、河北、天津、北京、山西、内蒙、陕西、宁夏、甘肃、青海十个省(自治区、直辖市)的一百五十六个县域,总长度八千八百五十一点八公里。

其中,人工墙体的长度为六千二百五十九点六公里;壕堑长度为三百五十九点七公里;天然险长度为二千二百三十二点五公里。

明长城的修建明朝建立以后,退回到漠北草原的蒙古贵族鞑靼、瓦剌诸部仍然不断南下骚扰抢掠;明中叶以后,女真族又兴起于东北地区,也不断威胁边境的安全。

为了巩固北方的边防,在明朝的200多年统治中几乎没有停止过对长城的修筑工程。

明代长城的修建过程,大体可以分为三个阶段:明前期(1368~1447)对长城的修缮明朝开国之初,国势强盛,明太祖洪武五年(1372),出兵15万分二路进击漠北,西路打通了河西走廊,设臵甘州、庄浪诸卫。

洪武二十年(1387),大将军冯胜、蓝玉经略东北,将边界推进到大兴安岭以西,明成祖朱棣即位后,永乐八至二十二年(1410~1424)的15年间,先后5次发兵,深入漠北,迫使瓦剌和鞑靼分别接受了明王朝的册封。

明王朝的北部边防线推进到大兴安岭、阴山、贺兰山以西以北一带。

明前期的长城工程主要是在北魏、北齐、隋长城的基础上,“峻垣深壕,烽堠相接。

”“各处烟墩务增筑高厚,上贮五月粮及柴薪药弩,墩旁开井……”,“自长安岭(今宣化境内)迤西,至洗马林(今山西天镇),皆筑石垣,深壕堑”(《明会要》卷63边防),即增建烟墩、烽堠、戍堡、壕堑,局部地段将土垣改成石墙。

修缮重点是北京西北至山西大同的外边长城和山海关至居庸关的沿边关隘。

明中叶(1448~1566)长槭的大规模兴筑“土木之变”以后,瓦剌、鞑靼不断兴兵犯边掳掠,迫使明王朝把修筑北方长城,增建墩堡做为当务之急。

第五章-中国古代建筑(二)第三节古城、古镇古村与长城建筑一、古城二、古镇古村三、古长城建筑一、古城1.城池的含义城池指的是城和池两部分。

城,即城墙。

旧时,在都邑四周用作防御的城垣。

一般有两重,里面的称城,外面的称郭,城墙上有城楼、角楼、墙台、垛口等防御工事,构成了一整套坚固的防御体系。

池,即护城河,是城垣外的壕沟。

护城河是都邑的又一道防御屏障。

所以,我国古代城市有城郭、城池之称。

2.城池的主要组成部分自城市出现后,就产生了城防问题,古代上自都城,下至郡、州、府、县的治所,都有城墙和护城河围绕。

有城墙、城门、城楼、角楼、敌楼、垛口、瓮城、箭楼、千斤闸、吊桥、护城河等组成一个完整的防御体系,构成了一整套坚固的防御设施。

3.我国现存著名的古代城市建筑(1)南京城墙建于明代,我国现存规模最大的古城,城垣内侧周长33公里,不仅是全国第一,而且为世界第一。

聚宝门是我国现存最大、最为完整的堡垒瓮城,在我国城垣建筑史上占有极其重要的地位。

(2)西安城墙建于明代,是我国现存规模最大、保存最完整的古代城垣。

(3)平遥古城位于山西平遥县,建于明洪武年间,是我国现存完好的古城之一。

平遥古城是研究我国明代县城建置的实物资料。

(4)丽江古城位于云南西北部,是融合纳西族民族传统建筑与外来建筑特色的城镇。

始建于南宋末年。

丽江古城未受中原建城礼制的影响,城中道路网不规则,没有城墙。

黑龙潭是古城的主要水源,潭水被分成众多的支流,形成水网,入墙绕户。

二、古镇古村古镇古村是中国文化遗产的重要组成部分,真实记录了传统建筑风貌、优秀建筑艺术、传统民俗民风好人原始空间形态。

中国历史文化名镇名村自20 年开始评选。

现有500多个,包括太湖流域水乡古镇群、皖南古村落群、川黔渝交界古村落群、晋中南古村落群、粤中古村落群等。

这些名镇名村既有乡土民俗型、传统文化型、革命历史型,又有民族特色型、商贸交通型,基本反映了中国不同地域历史文化村镇的的传统风貌。

宁夏青铜峡明长城及其军事防御体系探析作者:黄金成来源:《文物鉴定与鉴赏》2020年第19期摘要:青铜峡市明代长城是明代宁夏镇长城的重要组成部分,包括长城本体、敌台、烽火台、关堡、壕堑等。

文章在梳理青铜峡市境内的明代长城基础上,对其军事防御体系略做探讨。

关键词:明代;长城;青铜峡军事防御体系青铜峡市位于宁夏中西部,西隔贺兰山,与内蒙古阿拉善左旗为邻。

这里处于西北边塞,是中原王朝与北方少数民族反复争夺的地区之一,战乱不休,烽火不息。

尤其到明代,北归蒙元势力退居大漠,与明政府隔贺兰山相峙。

它的边防地位愈显重要。

为抵御蒙元势力侵扰,终明一代,明政府逐渐修建“东起辽东,西至嘉峪,分边守御”的“九边重镇”防线,以长城为主体,辅之以关堡、壕堑等设施以及卫镇、屯戍制度等,建立边防军事防御体系。

1宁夏青铜峡明长城墙体及附属设施的特点青铜峡明长城位于贺兰山东麓,属宁夏西长城中南端,北起磨石沟(与宁夏永宁段接壤),南迄芦沟湖(与宁夏中宁段接壤),全长约68千米,沿线尚有敌台20座、烽火台34座、关堡3座。

始建于明朝成化年间,距今已有500多年的历史,后经历年增建、修葺,形成以墙体、敌台、烽火台、关堡、壕堑等构成的立体式军事防御体系。

1.1长城墙体可分为夯土墙、石砌墙和山险墙等。

其中夯土墙多见于山前冲积扇平地上,根据墙体的接缝可分为两段,第一段自磨石沟长城交界处向南延伸,至大坝堡西北界长城交界处止。

此段长城可能就是史料所载的嘉靖十年(1531)修筑的40千米“边防西关墙”的一段。

第二段北起大坝堡长城交界处,继续沿贺兰山山前台地向南延伸,至芦沟湖与中宁县交界处为止。

石砌墙分两段,位于青铜峡邵岗镇玉西村以西、两道长城交汇处的山脊上,是以大块石块沿山势垒砌而成,石缝间以黄沙土与小石块填塞。

保存完整者高1.5米,还发现有石垛墙痕迹。

1.2敌台主要分布在墙体的内侧。

敌台高在5米至12米,多是用黄沙土夹杂小石块整体夯筑而成的实体建筑。