第一节 宋元时期的政治经济概况

- 格式:ppt

- 大小:4.54 MB

- 文档页数:50

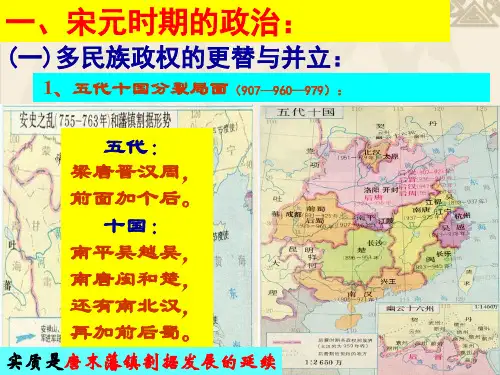

二宋朝的建立960年,后周大将赵匡胤,发动兵变,建立宋朝,定都东京(今河南开封)历史上称为北宋。

979年结束五代十国分裂局面。

陈桥兵变柴荣死,七岁的恭帝即位。

殿前都点检、归德军节度使赵匡胤,与禁军高级将领石守信、王审琦等结义兄弟掌握了军权。

翌年正月初,传闻契丹兵将南下攻周,宰相范质等未辨真伪,急遣赵匡胤统率诸军北上御敌。

周军行至陈桥驿,赵匡义(赵匡胤之弟)和赵普等密谋策划,发动兵变,众将以黄袍加在赵匡胤身上,拥立他为皇帝。

随后,赵匡胤率军回师开封,京城守将石守信、王审琦开城迎接赵匡胤入城,胁迫周恭帝禅位。

赵匡胤即位后,改国号宋,仍定都开封。

史称这一事件为“陈桥兵变”。

民间传说:第二天,当赵匡胤还在睡梦中的时候,忽被一阵“万岁”声惊醒,大将高怀德捧着黄袍,不由分说就批在了赵匡胤的身上,三军高呼万岁,响彻云霄。

赵匡胤推辞再三,众人以死相胁,最后赵匡胤依刘邦故事约法三章,大军向东京进军。

城内殿前都指挥使石守信,都虞侯王审琦早已恭候多时,此二人都是赵匡胤的心腹。

接下来的事情正如上面所说的,赵匡胤逼使周恭帝禅位,轻易地夺取了后周政权,改国号为“宋”,建立了赵宋王朝。

这就是历史上有名的陈桥兵变。

公元960年废除宰相坐议礼建隆元年(960)二月,宋废除了宰相坐议之礼。

以往各朝,每逢国家大事,皇帝必召宰相等重臣坐在一起,共同商议。

议毕,皇帝赐茶,臣子方可退下。

唐及五代时期,仍沿此制。

赵匡胤建立宋朝后,仍留用范质、王薄等后周重臣。

他们曾受周皇重用,这就容易受到猜忌;加上宋太祖猜忌心较重,稍有不慎,便会祸从天降。

他们奏请改变旧制,不再由君臣坐在一起共同商讨,代之以奏札。

宰相有事,可奏呈皇帝,皇帝批阅后,再给宰相下旨。

赵匡胤对此表示同意。

从此,宰相“坐而谈事”的待遇就被取消了。

公元961年赵匡胤杯酒释兵权建隆二年(961)七月,宋太祖赵匡胤宴请禁军宿将,以温和的方式解除了他们的兵权。

应邀参加这次宴会的,有高级将领石守信、高怀德、王审琦、张令铎、赵彦徽等。

宋元时期历史知识点提纲一、政治:1.宋灭金:金灭北宋靖康耻后,全国北方地区归金朝统治,南方地区变为南宋。

2.政治体制:南宋采用官僚制,设有行省、路、州、县等行政区划,各级官吏由文官选拔。

3.群雄割据:宋朝末年,各地军阀割据,形成南宋和南宋时期的十国。

二、经济:1.科举制度:南宋推行科举制度,考试内容分为县、府、京三级,科举考试成为官员选拔的主要手段之一2.发展长江流域经济:南宋时期,长江流域的农业、手工业、商业繁荣发展,成为当时中国经济的中心。

3.海外贸易:南宋时期,福建、广东两地开始进行对外贸易,与东南亚、南亚、中东等地进行商贸往来,促进了地方经济的发展。

三、文化:1.科学技术:南宋时期的科学技术取得了许多突破,如著名的四大发明之一的火药、磁铁等发明被广泛使用。

2.文学艺术:南宋时期是中国文学发展的黄金时代,出现了许多著名的文学家和作品,如辛弃疾、陆游等词人的作品被称为“南宋词派”。

3.书画艺术:南宋时期书画艺术达到了高峰,以米芾、李唐、王献之等为代表的书画家产生了影响深远的作品。

四、农民起义:1.平江起义:平江起义是宋元时期南方农民起义的第一次大规模起义,是著名的红巾军起义的起点。

2.紫荆山起义:紫荆山起义是宋元时期南方农民起义的第二次大规模起义,由郭子兴领导,建立了“大宋”政权。

3.红巾军起义:红巾军起义是宋元时期南方农民起义中影响最大、规模最大的一次起义,广泛动员了农民群众,成为重要的农民起义运动。

4.明教起义:明教起义是宋元时期农民起义的的一次重要起义,由张世杰领导,其后逐渐演变为移民团体,并发展成宋元时期的红巾军。

五、对外关系:1.金朝入侵:南宋时期,北方金朝多次入侵南方,南宋为了保卫国家,进行了多次抗金战争。

2.辽朝和西夏的关系:南宋时期,与北方的辽朝、西夏等国家保持着一定的外交关系。

3.南宋与契丹、西夏的和平:南宋期间,与辽朝和西夏签订了一系列和平协议,维持了一段时间的和平。

以上提纲是关于宋元时期的历史知识点,可以根据需要进行扩充和详细阐述,希望能对你的学习有所帮助。

第四单元中华文明的成熟阶段特征宋元时期(960~1368年)是中华文明的继续发展时期。

政治:由政权并立到走向大一统,民族融合;中央集权加强,宋代在中央和地方全面实行分化事权的改革;元代行省制影响深远。

经济:经济重心南移完成,商品经济活跃,商业活动突破坊市限制。

交子的使用标志着商品货币经济发展到空前水平。

海外贸易有重大发展。

思想:理学产生,儒学完成转型;科技世界领先;文艺平民化、市俗化。

第8讲宋元时期的政治与经济一、宋元时期的政治(一)君主专制的加强1.宋代(1)宋代设中书门下为最高行政机构,最高长官行使宰相职权。

(2)中央增设参知政事、枢密使和三司使,分割宰相的行政权、军权和财权。

2.元代(1)设中书省,上承天子,下总百司,是最高行政机关。

(2)元末,宰相权势越来越大,有时可以左右皇位继承。

(二)中央集权的发展1.宋代(1)措施①军事:把主要将领的兵权收归中央,抽调地方精兵充实中央禁军。

②行政:中央派文官担任地方长官,同时设通判负责监督。

③财政:地方赋税一小部分作为地方开支,其余全部由中央掌控。

(2)影响①积极:改变了唐末五代以来藩镇割据的局面,加强了中央集权。

②消极:形成了冗官、冗兵和冗费的局面,为北宋埋下了积贫积弱的祸根。

2.元朝:行省制度(1)措施①地方设行中书省,长官由朝廷任命。

②下设路、府、州、县。

③边远民族地区设宣慰司管理。

(2)影响①加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一。

②是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。

图示解史中央集权与地方分权的斗争二、宋元时期的经济(一)农业的发展1.生产技术:宋代以后,江南地区形成一年两熟制或一年三熟制。

2.土地制度:宋代不抑制土地兼并,租佃关系有了较大发展。

3.灌溉工具:宋代出现利用水力为动力的高转筒车。

4.重心南移:宋朝以后,我国经济重心逐渐转移到江浙地区。

(二)手工业的进步1.制瓷业:宋朝时,中国制瓷技术大放异彩,瓷窑遍布全国各地,出现五大名窑。

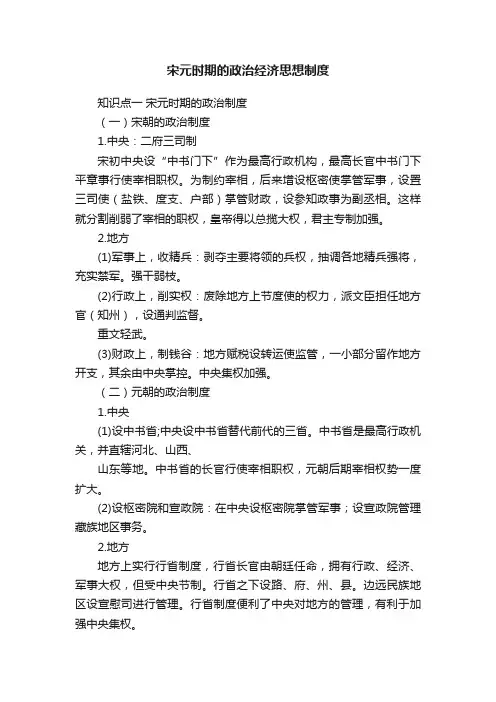

宋元时期的政治经济思想制度知识点一宋元时期的政治制度(一)宋朝的政治制度1.中央:二府三司制宋初中央设“中书门下”作为最高行政机构,最高长官中书门下平章事行使宰相职权。

为制约宰相,后来增设枢密使掌管军事,设置三司使(盐铁、度支、户部)掌管财政,设参知政事为副丞相。

这样就分割削弱了宰相的职权,皇帝得以总揽大权,君主专制加强。

2.地方(1)军事上,收精兵:剥夺主要将领的兵权,抽调各地精兵强将,充实禁军。

强干弱枝。

(2)行政上,削实权:废除地方上节度使的权力,派文臣担任地方官(知州),设通判监督。

重文轻武。

(3)财政上,制钱谷:地方赋税设转运使监管,一小部分留作地方开支,其余由中央掌控。

中央集权加强。

(二)元朝的政治制度1.中央(1)设中书省;中央设中书省替代前代的三省。

中书省是最高行政机关,并直辖河北、山西、山东等地。

中书省的长官行使宰相职权,元朝后期宰相权势一度扩大。

(2)设枢密院和宣政院:在中央设枢密院掌管军事;设宣政院管理藏族地区事务。

2.地方地方上实行行省制度,行省长官由朝廷任命,拥有行政、经济、军事大权,但受中央节制。

行省之下设路、府、州、县。

边远民族地区设宣慰司进行管理。

行省制度便利了中央对地方的管理,有利于加强中央集权。

知识点二宋元时期的经济(一)宋朝的经济1.农业(1)经济重心南移:魏晋南北朝以来,由于北方战乱,大量人口南迁,促进了南方开发和经济发展。

宋朝时,经济重心转移到江浙地区。

(2)耕作技术:江南逐渐形成了稻、麦轮作的一年两熟制和一年三熟制。

(3)土地制度:宋初“田制不立,不抑兼并”,土地兼并严重,两极分化加剧,租佃关系日益普遍化。

(4)灌溉工具:北宋出现高转筒车。

2.手工业(1)制瓷业:宋朝时,中国制瓷技术大放异彩,瓷窑遍布全国各地,并出现了五大名窑。

景德镇成为著名的瓷都。

(2)纺织业:宋朝丝织品的品种繁多,织锦吸收了花鸟画中的写实风格,图案生动活泼。

3.商业(1)发展概况:商业环境宽松,城市中市、坊界限打破,草市更加普遍,商业空前繁荣。

![[高考历史]2020届一轮复习:第7讲 宋元时期的政治、经济 .doc](https://uimg.taocdn.com/01c63709be23482fb4da4c77.webp)

阶段特征宋元时期(960~1368年)是中华文明的继续发展时期。

政治:由政权并立到走向大一统,民族融合;中央集权加强,宋代在中央和地方全面实行分化事权的改革;元代行省制影响深远。

经济:经济重心南移完成,商品经济活跃,商业活动突破坊市限制。

交子的使用标志着商品货币经济发展到空前水平。

海外贸易有重大发展。

思想:理学产生,儒学完成转型;科技世界领先;文艺平民化、市俗化。

第7讲宋元时期的政治、经济一、宋元时期的政治制度1.君权专制的加强(1)宋朝:设置“中书门下”作为宰相办公机构;枢密院、三司分割宰相的军政权、财政权;宰相只保留行政权。

(2)元朝:废除三省,实行一省制,只设中书省;六部也归入中书省;元代宰相为左、右丞相和平章政事。

(3)监察体制:宋代出现了独立的谏官机构——谏院。

2.北宋加强中央集权(1)背景①“安史之乱”后,唐代中叶出现了藩镇林立的局面。

②960年,后周大将赵匡胤发动陈桥兵变,建立宋朝。

(2)措施①收精兵:禁军归“三衙”统领,但发兵之权归枢密院。

统兵权和调兵权的分离,有利于皇帝控制军权。

②削实权:削弱或剥夺地方节度使、州郡长官和武将的权力;所有州郡直属中央;派文臣出任州郡长官;在州郡长官之下设置通判,有权向朝廷直接奏报。

③制钱谷:各州郡的财赋,自留一小部分,其余由中央掌握,消除了地方割据势力的物质基础。

(3)影响①积极:改变了唐末五代以来藩镇割据的分裂局面。

②消极:造成了“冗官”“冗兵”“冗费”的国家财政危机。

图解历史]郡县制与行省制的不同二、宋元时期的农耕经济1.农业的发展(1)生产技术:宋代以后,江南地区形成一年两熟制或一年三熟制。

占城稻的引种,提高了水稻的产量。

(2)土地制度:宋代不抑制土地兼并,租佃经营成为仅次于自耕农形式的经营方式。

(3)灌溉工具:宋代出现利用水力为动力的水转翻车。

(4)重心南移:南宋时期完成,南方成为全国的经济中心。

2.手工业的进步(1)纺织业①宋代:棉花种植普及,棉纺织技术已经推广到闽、粤等地区,丝织工艺水平有所提高。

宋元时期的经济发展与文化趋势宋元时期是中国历史上的一个重要时期,也是一个经济和文化发展的黄金时期。

在这个时期内,中国社会经济发生了巨大的变化,文化也发生了深刻的变革。

本文将从经济与文化两个方面分别探讨宋元时期的特点与趋势。

一、宋元时期的经济发展宋元时期经济呈现出十分繁荣的景象。

经济的发展主要表现在以下几个方面:1. 商业发展:在宋元时期,商业成为了经济的主要形态之一。

不断的开发海外贸易,从而带动了内陆的贸易,并在此基础上形成一系列商业帝国,如福建的闽商、江南的宋商、山西的晋商等。

宋元时期开发海外贸易的范围也大于前朝,涉及的区域也更加广泛,其中最有名的外贸港口有广州和泉州。

2. 工商业发展:宋元时期的科技水平在中国历史上是很高的,这也导致了工商业的迅猛发展。

制瓷业、绸缎业、造纸业等都经历了重要的发展,使得生产技术水平得到提升,产品质量也更为卓越。

这时期最有名的便是江南水乡中的丝绸和杭州的宋锦。

3. 金融业发展:在宋元时期,金融业也开始迅速发展。

宋朝时期便已有“纸币”流行,但是至元年间更是大力推行,提高了货币的流通速度。

此外,中原和南方的钱庄、汇兑行也成为了当时的金融中心。

二、宋元时期的文化趋势宋元时期的思想文化也发生了很大的变化。

这个时期的文化趋势主要表现在以下几个方面。

1. 新儒家学派:宋朝时期儒学达到了巅峰,但是元朝时期则出现了一些崭新的学派。

周敦颐和程颐的思想被元代所追随,他们将“经学”与“心学”相结合,创立了新儒家学派。

与此同时,宋代的南宗禅思想也在元代得到了继承和发展,形成了“五山禅”和“临济宗”等传统。

2. 文学艺术:宋元时期是中国文学和艺术的繁荣时期。

元朝中晚期,戏曲发展到顶峰,形成了京剧、越剧、评剧等一大批地方剧种,成为当时的主流文化形式。

此外,元代还有诸如《元刊四大奇书》等的经典文艺巨作,成为中国文艺的代表。

3. 民间文学与宗教思潮:宋元时期的民间文学和宗教思潮呈现出多元化的特点。

知识点一 宋元时期的政治制度(一)宋朝的政治制度1.中央:二府三司制宋初中央设“中书门下”作为最高行政机构,最高长官中书门下平章事行使宰相职权。

为制约宰相,后来增设枢密使掌管军事,设置三司使(盐铁、度支、户部)掌管财政,设参知政事为副丞相。

这样就分割削弱了宰相的职权,皇帝得以总揽大权,君主专制加强。

2.地方(1)军事上,收精兵:剥夺主要将领的兵权,抽调各地精兵强将,充实禁军。

强干弱枝。

(2)行政上,削实权:废除地方上节度使的权力,派文臣担任地方官(知州),设通判监督。

重文轻武。

(3)财政上,制钱谷:地方赋税设转运使监管,一小部分留作地方开支,其余由中央掌控。

中央集权加强。

(二)元朝的政治制度1.中央(1)设中书省;中央设中书省替代前代的三省。

中书省是最高行政机关,并直辖河北、山西、山东等地。

中书省的长官行使宰相职权,元朝后期宰相权势一度扩大。

(2)设枢密院和宣政院:在中央设枢密院掌管军事;设宣政院管理藏族地区事务。

2.地方地方上实行行省制度,行省长官由朝廷任命,拥有行政、经济、军事大权,但受中央节制。

行省之下设路、府、州、县。

边远民族地区设宣慰司进行管理。

行省制度便利了中央对地方的管理,有利于加强中央集权。

知识点二 宋元时期的经济(一)宋朝的经济1.农业(1)经济重心南移:魏晋南北朝以来,由于北方战乱,大量人口南迁,促进了南方开发和经济发展。

宋朝时,经济重心转移到江浙地区。

(2)耕作技术:江南逐渐形成了稻、麦轮作的一年两熟制和一年三熟制。

(3)土地制度:宋初“田制不立,不抑兼并”,土地兼并严重,两极分化加剧,租佃关系日益普遍化。

(4)灌溉工具:北宋出现高转筒车。

2.手工业(1)制瓷业:宋朝时,中国制瓷技术大放异彩,瓷窑遍布全国各地,并出现了五大名窑。

景德镇成为著名的瓷都。

(2)纺织业:宋朝丝织品的品种繁多,织锦吸收了花鸟画中的写实风格,图案生动活泼。

3.商业(1)发展概况:商业环境宽松,城市中市、坊界限打破,草市更加普遍,商业空前繁荣。

宋元时期的经济和文化宋朝是中国历史上一段重要的时期,分为北宋和南宋两个时期,时间跨度为960年至1279年。

这一时期,经济繁荣,文化灿烂,是中国历史上政治、经济、文化较为发达的时期之一首先,宋朝时期的经济成就非常显著。

北宋时期,政权将重心转移到中原地区,中央集权得以加强,各项政策和制度的运行更加顺畅。

此外,北方地区的农业发展相对较好,盐铁、茶叶、丝织等经济产业也得到了迅猛发展。

中央政权还推行了“市易法”,促进市场经济的发展,进一步推动了经济的繁荣。

南宋时期,因为金朝占领了中原地区,南方成为了中国的政治、经济的中心。

在南方,商业和手工业蓬勃发展,民间经济活动非常活跃。

丝织、瓷器、棉布和丝绸制造业得到了进一步的提升。

此外,南宋还开发了水运,修筑了大量的运河和河道,方便了贸易和交通。

宋朝的经济繁荣离不开科技的发展和农业生产的提高。

宋朝时期出现了许多重大的科技发明,推动了生产力的提升。

其中最重要的发明包括活字印刷术、造纸术和指南针。

活字印刷术的发明使得图书印刷大大加快,促进了书籍的流通。

造纸术的发明使得书籍和文化的传播更加方便,也推动了纸张的大规模生产。

指南针的发明则促进了水运和海上贸易。

除了科技发明,农业生产技术的提高也推动了经济的发展。

宋代农业生产技术的进步,包括水稻的育种改良、引进橙子、柿子等新的农作物,加大了农业产量,提高了人民的生活水平。

与经济发展相伴随的是宋代的文化繁荣。

北宋时期,儒学的影响进一步扩大,士人阶层的地位提高,科举制度更加完善,士人们相互竞争修身齐家治国平天下的理念。

此外,北宋时期的艺术也达到了一个高峰,历史上出现了许多杰出的文人、书法家和画家。

苏东坡是北宋时期最杰出的文学家和政治家之一,他的诗歌和散文都具有很高的艺术价值。

李清照是北宋时期最杰出的女性文人之一,她的词作深受人们喜爱。

北宋时期的书法艺术也达到了一种新的高度,欧阳询、颜真卿等书法家的作品传世至今。

此外,北宋时期的士人还注重建筑和园林的设计,大量文人墨客修建了许多优雅精致的园林。