挑战教皇的权威

- 格式:ppt

- 大小:726.00 KB

- 文档页数:20

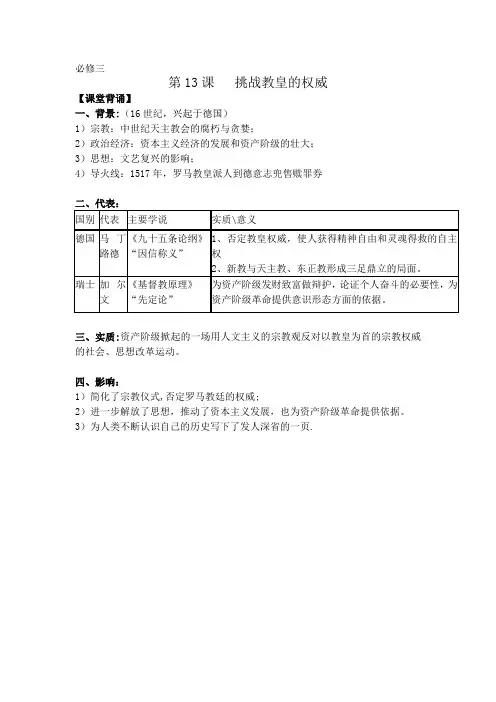

必修三第13课挑战教皇的权威【课堂背诵】一、背景:(16世纪,兴起于德国)1)宗教:中世纪天主教会的腐朽与贪婪;2)政治经济:资本主义经济的发展和资产阶级的壮大;3)思想:文艺复兴的影响;4)导火线:1517年,罗马教皇派人到德意志兜售赎罪券三、实质:资产阶级掀起的一场用人文主义的宗教观反对以教皇为首的宗教权威的社会、思想改革运动。

四、影响:1)简化了宗教仪式,否定罗马教廷的权威;2)进一步解放了思想,推动了资本主义发展,也为资产阶级革命提供依据。

3)为人类不断认识自己的历史写下了发人深省的一页.【巩固练习】1.德国宗教改革的最大作用是A.摆脱了罗马教廷宗教束缚 B.德国教徒能够阅读到德文圣经C.完成了德意志国家的统一 D.建立服务资产阶级的廉俭教会2.“宗教神秘主义的面纱和覆盖真相的无知之幕被理性之手掀开一角,传统的权威受到撼动,人类第一次从对自然恐惧的阴影下走出来,重新审视自身的价值和能力。

”材料所描述的历史事件是A.新航路开辟B.文艺复兴 C.宗教改革 D.启蒙运动3.(大连市期末考试)马丁·路德主张一切仪式从简,每个基督教徒都有权阅读和理解《圣经》,人人都可以直接与上帝沟通。

这种主张在欧洲历史上产生的重大意义在于A.将人们从宗教束缚中彻底解放出来B.使人获得精神上的自由和灵魂得救的自主权C.天主教从此在欧洲退出了社会舞台D.欧洲宗教界从此出现了新教、天主教、东正教三足鼎立的局面4.1555年,一位西方领袖下令:除非另有许可,僧侣必须立刻返回修道院,政府官员将逮捕所有随意游荡的僧侣;修道院不得再向不在职的官员提供献金,教会所有部门必须减少开支;政府禁止一切涉嫌买卖的任命圣职活动。

对这一现象解释合理的是:A.罗马教宗受宗教分裂刺激,决心整顿教会B.英国国王对罗马教宗不满,限制教会活动C.法国国王不愿受教会控制,禁止宗教发展D.神圣罗马帝国皇帝要强化教会,清除异端5.马克思在谈到马丁·路德宗教改革时说:“他打破了外在的枷锁,但是给人们的心灵套上了枷锁。

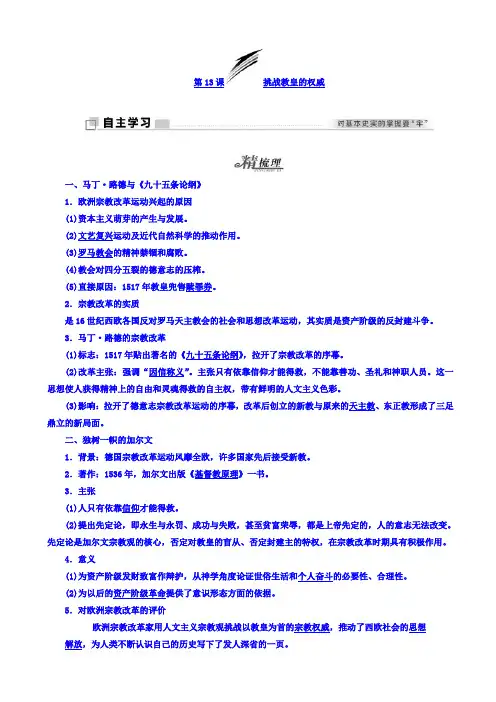

第13课挑战教皇的权威一、马丁·路德与《九十五条论纲》1.欧洲宗教改革运动兴起的原因(1)资本主义萌芽的产生与发展。

(2)文艺复兴运动及近代自然科学的推动作用。

(3)罗马教会的精神禁锢和腐败。

(4)教会对四分五裂的德意志的压榨。

(5)直接原因:1517年教皇兜售赎罪券。

2.宗教改革的实质是16世纪西欧各国反对罗马天主教会的社会和思想改革运动,其实质是资产阶级的反封建斗争。

3.马丁·路德的宗教改革(1)标志:1517年贴出著名的《九十五条论纲》,拉开了宗教改革的序幕。

(2)改革主张:强调“因信称义”。

主张只有依靠信仰才能得救,不能靠善功、圣礼和神职人员。

这一思想使人获得精神上的自由和灵魂得救的自主权,带有鲜明的人文主义色彩。

(3)影响:拉开了德意志宗教改革运动的序幕,改革后创立的新教与原来的天主教、东正教形成了三足鼎立的新局面。

二、独树一帜的加尔文1.背景:德国宗教改革运动风靡全欧,许多国家先后接受新教。

2.著作:1536年,加尔文出版《基督教原理》一书。

3.主张(1)人只有依靠信仰才能得救。

(2)提出先定论,即永生与永罚、成功与失败,甚至贫富荣辱,都是上帝先定的,人的意志无法改变。

先定论是加尔文宗教观的核心,否定对教皇的盲从、否定封建主的特权,在宗教改革时期具有积极作用。

4.意义(1)为资产阶级发财致富作辩护,从神学角度论证世俗生活和个人奋斗的必要性、合理性。

(2)为以后的资产阶级革命提供了意识形态方面的依据。

5.对欧洲宗教改革的评价欧洲宗教改革家用人文主义宗教观挑战以教皇为首的宗教权威,推动了西欧社会的思想解放,为人类不断认识自己的历史写下了发人深省的一页。

[轻巧识记] 挑战教皇权威[易错提醒]“因行称义”、“因信称义”和“信仰得救”“因行称义”、“因信称义”和“信仰得救”这三种主张是基督教不同教派的主张,都属于基督教的教义。

(1)“因行称义”的本质是为加强罗马天主教会的绝对权威、为封建宗教神学的精神垄断而服务的。

第37讲宗教改革与理性之光一、挑战教皇的权威——宗教改革1.背景(1)经济:资本主义的产生与发展。

(2)思想:文艺复兴运动促进人文主义思想的传播。

(3)导火线:1517年,教皇兜售赎罪券。

2.过程(1)序幕:马丁·路德宗教改革。

①主张:强调因信称义,人只有靠信仰才能得救。

②性质:是一场反对天主教会的社会、思想改革运动。

③影响:宗教改革运动在德国拉开了序幕;新教与天主教、东正教形成三足鼎立的新局面。

(2)发展:加尔文宗教改革。

①背景:德国宗教改革运动的影响。

②著作:《基督教原理》。

③内容:主张人只有依靠信仰才能得救;提出先定论。

④影响:加尔文学说在西欧资本主义比较发达的国家和地区广泛传播,为以后的资产阶级革命提供了意识形态方面的依据。

加尔文被誉为“欧洲宗教改革的第二位伟大人物”。

3.意义:宗教改革家用人文主义的宗教观挑战以教皇为首的宗教权威,推动了西欧社会的思想解放。

二、理性之光——启蒙运动1.背景(1)伴随资本主义经济不断发展,资产阶级力量日益壮大。

(2)新兴资产阶级在思想领域反对封建统治与教会特权的斗争深入展开。

(3)自然科学的新发展为人类认识社会提供新证据。

2.含义启迪和开导人们的反封建意识,给人们带来光明和希望。

3.内容(1)用理性判断一切事物,尊重科学。

(2)批判锋芒直指封建专制制度及其宗教思想体系。

4.代表人物(1)孟德斯鸠①代表作:《论法的精神》。

②主张:提出三权分立学说。

③意义:三权分立学说成为资产阶级政治制度的基本原则。

(2)伏尔泰①地位:法国启蒙运动的领袖。

②主张:抨击天主教的黑暗统治和封建统治者的腐败;提倡自由、平等,主张建立开明君主制。

③影响:对18世纪的欧洲产生了重大影响,后人称“18世纪是伏尔泰的世纪”。

(3)卢梭①地位:启蒙思想家中最为激进的民主主义者。

②代表作:《社会契约论》。

③主张:阐述“天赋人权”学说,提出“人民主权”的口号。

(4)康德①主张:人不是他人的工具,而是自身的目的;提出尊重他人的原则。

第13课挑战教皇的权威——学习指导山东成武二中历史组盛昌华 274200【课标要求】知道马丁·路德等人的主要思想,认识宗教改革时期人文主义的含义。

【课标解读】马丁、路德的主要思想是“因信称义”,具体思想主张包括:人的得救在于信仰,而不在于任何行为;最高权威是《圣经》;基督教会包括一切信徒;基督教徒应各司其职;赎罪券不能赦免罪行,而是通过对《圣经》的理解和对上帝虔诚信仰来免罪。

后来加尔文又进一步解释成先定论。

从两人的思想中我们可以看出宗教改革时期人文主义的含义是反对天主教会的宗教特权,提出人的个性解放,使人从罗马天主教会的宗教枷锁中解脱出来,获得更多的个人自由。

【学习方法】1、掌握宗教改革的背景,西欧国家宗教改革中两位伟大人物及主要教派(马丁·路德、加尔文和路德教、加尔文教),宗教改革的意义。

2、通过对宗教改革背景和性质的分析,认识到由于资本主义萌芽的产生、发展,资产阶级在思想领域通过宗教改革的形式进行反封建斗争。

说明一定的文化是一定社会政治和经济在观念形态上的反映。

学会运用社会存在与社会意识关系原理分析问题的能力。

3、比较马丁·路德和加尔文的思想观点,培养从比较中把握事物本质特征的能力。

4、通过学习感受马丁•路德和加尔文宗教改革敢于向世俗特权作斗争、突破陈规的勇气和富于进取的人文主义精神。

5、在思辩学习过程中,要正确运用分析、综合、比较、抽象、概括等形式,有意识的培养自己的形象思维,逻辑思维和创造性思维能力。

【主干知识梳理】欧洲宗教改革(16~17世纪)1、历史背景:(1)经济原因:资本主义经济的发展,使新兴资产阶级要求摆脱罗马天主教的束缚。

(2)政治原因:德意志是教会压榨最严重的地区,激化了社会矛盾。

(3)思想原因:文艺复兴宣扬人文主义,起到了思想解放的作用。

(4)直接原因:教皇出售“赎罪券”,激起愤慨。

(导火线)2、兴起:首先兴起于德意志地区。

3、马丁.路德宗教改革①导火线:罗马教皇在德意志出售“赎罪券”②开始标志:发表《九十五条论纲》。

第13课挑战教皇的权威【课标要求】知道马丁·路德等人的主要思想,认识宗教改革时期人文主义的含义。

【学习重点】马丁路德和加尔文的宗教主张。

【学习难点】宗教改革产生的原因。

【知识梳理】一、马丁·路德与《九十五条论纲》1、背景:(1)文艺复兴的思想解放潮流席卷欧洲后,各国的思想十分活跃,一些虔诚的天主教徒也受到很大影响。

(2)马丁·路德强调的学说,主张人只有靠才能得救,不能靠、和。

他的思想使人获得和,带有鲜明的色彩。

(3)1517年,教皇以修教堂为名向教民兜售,搜刮民财(改革的导火线)。

2、经过:1517年马丁·路德张贴《》,反对赎罪券,宗教改革的序幕首先在拉开。

3、影响:(1)是反对改革运动。

(2)改革后创立的教登上了欧洲历史舞台,与原来的教、教形成三足鼎立的新局面。

【思维拓展】如何理解马丁•路德“因信称义”的学说体现了鲜明的人文主义色彩?二、独树一帜的加尔文1、背景:马丁·路德领导的德国宗教改革的推动作用。

2、主张:(1)1536年,出版《》一书,主张只有依靠才能得救,以此反对天主教的等级观念,否定统治人民的权力。

(2)把“依靠信仰才能得救”解释成论,认为人的一切都是先定的,人的意志,这是加尔文宗教观的核心。

3、意义(1)加尔文的先定论否定对的盲从,也否定的特权,在宗教改革时期具有积极作用。

(2)为发财致富做辩护,在西欧广泛传播,为以后的提供了意识形态方面的依据。

【思维拓展】加尔文宗教改革是如何体现人文主义色彩的?三、影响:欧洲宗教改革家用挑战以教皇为首的宗教权威,为西欧社会的、为人类不断认识自己的历史写下了发人深省的一页。

【重点难点解析】1、宗教改革的背景和影响如何?背景:(1)政治方面:天主教会在西欧社会垄断了一切(政治统治和精神统治)。

教会的独裁和腐败引起各国人民普遍不满。

(2)经济方面(根本原因):随着资本主义萌芽的发展,资产阶级要求摆脱资本主义发展道路上的障碍--天主教会和神学。

岳麓版高中历史必修三第13课挑战教皇的权威复习与练习1什么叫宗教改革宗教改革概念:在欧洲资本主义兴起、发展大背景下,16世纪由新兴资产阶级发动、广大农民和城市平民强力响应、个别国家君主支持的对封建天主教会展开猛烈冲击并使天主教会发生分裂、涌现出反映资产阶级的基督教新教派的宗教变革运动。

2宗教改革实质:早期资产阶级反对封建教会的社会思想改革运动,它为西欧资本主义的进一步发展开辟了道路。

3宗教改革背景(原因)政治方面:天主教会在西欧社会垄断了一切(政治统治和精神统治)。

教会的独裁和腐败引起各国人民普遍不满。

经济方面:随着资本主义萌芽的发展,资产阶级要求摆脱资本主义发展道路上的障碍--天主教会和神学。

根本原因思想方面:文艺复兴的思想解放潮流席卷欧洲后,人文主义思想也使天主教徒受到很大影响宗教方面:天主教会腐败,1517年教皇利奥十世印制大量“赎罪券”向教民兜售,引发宗教改革。

直接原因4德国宗教改革的结果及影响:结果:创立新教会,不受罗马教皇管辖,废除教阶制度,牧师取代神父,仪式从简,建立“廉价教会”。

影响:(1)性质:是资产阶级反对天主教会的社会、思想改革运动。

(2)拉开了欧洲宗教改革的序幕;(3)出现新教与原来的天主教、东正教三足鼎立的新局面。

(4)沉重打击天主教会,使人获得精神上的自由和灵魂得救的自主权,带有鲜明的人文主义色彩;(5)社会政治、经济、文化各方面都有显著进步,推动欧洲向近代迈进。

5加尔文宗教改革的结果及影响结果:(1)创立新教加尔文教,使新教会不再受制于罗马教皇,建立民主教会,实行政教合一的体制;(2)创办了日内瓦学院,影响遍及欧洲各国;影响:(1)在西欧资本主义比较发达的国家地区广泛传播,为以后资产阶级革命提供了意思形态方面的依据。

(2)加尔文创立了独到的宗教理论,被誉为“欧洲宗教改革的第二位伟大人物”。

6结合马丁·路德和加尔文的思想,分析宗教改革时期的人文主义含义宗教改革时期的人文主义主要是指反对天主教会的宗教特权,提倡人的个性解放,使人从罗马天主教会的神学枷锁中解脱出来,获得更多的个人自由7你怎样理解路德“因信称义”的潜台词?路德的主张体现了这一时期蓬勃发展的资产阶级要求摆脱神学束缚、打破天主教会精神独裁,争取精神自由和反封建的强烈愿望。

第13课挑战教皇的权威

一、开端——马丁.路德

1、背景:

①原因:罗马教廷对欧洲实行封建政治、经济和思想压迫;分裂的德意志地区所受压迫最为严重;

②条件:文艺复兴促进思想解放;③导线:1517年教皇兜售赎罪券

2、路德主张:因信称义,信仰得救;最高权威是《圣经》不是教会;世俗王权高于教权;反对赎罪券。

3、影响:揭开宗教改革序幕;路德新教派确立。

二、扩展——加尔文

1、代表作:1536年《基督教原理》

2、主张:①信仰得救,②“先定论”

3、与路德主张比较:①相同点:信仰得救;《圣经》是最高权威;简化宗教仪式;②不同点:主张先定论,鼓舞资产阶级的进取精神,更加符合资产阶级的利益。

三、历史意义

1、宗教改革是资产阶级反封建的思想解放和社会运动,否定了天主教会的绝对权威,从更广的社会层面、更深的心灵角度传播了人文主义。

2、确立了适应资产阶级的新教;

3、促进了启蒙运动、民族国家、资本主义的发展和社会进步。

第13课挑战教皇的权威课前预习案【课程目标】知道马丁·路德等人的主要思想,认识宗教改革时期人文主义的含义。

【学习目标】1、记忆马丁路德和加尔文的宗教主张。

2、理解宗教改革产生的原因。

【知识梳理】环节要求:1、根据课本内容完成填空;2、将此部分内容用笔在课本中标出;3、记忆此部分内容;4、根据此环节内容简单罗列本课知识结构;5、所有层次同学必须完成。

宗教改革是一场在宗教外衣掩饰下发动的反对封建统治和罗马教皇神权统治的政治运动。

它打击了西欧的封建势力,摧毁了天主教的精神独裁,新教成为了早期资产阶级革命的旗帜,并对后来的资产阶级革命产生了重大影响;在文艺复兴的基础上进一步弘扬了人文主义精神,促进了西欧各国民族文化和教育事业的发展;促进了新兴民族国家的发展。

一、基督教的统治机构天主教会在中世纪的西欧地位如何?1.在社会生活方面,从国王到农奴,人人都是天主教徒,人们从出生到去世,每件事情都受到天主教会的控制和影响。

2.经济上,天主教会是西欧最大的封建主,占有各国土地的1/3,甚至更多。

3.政治上,天主教会建立了等级森严的教阶制度,罗马教皇高高在上,下面有红衣主教、大主教、主教、神父等。

由于当时各国王权软弱,天主教会成为西欧封建统治巨大的国际中心。

二、宗教改革的原因是什么?1.经济上,新航路开辟后,迅速发展。

2.政治上,资本主义的发展受到的阻碍。

3.阶级上,资产阶级要发展经济,必须要冲破束缚。

4.思想上,运动的推动。

三、宗教改革运动最先发生于哪个国家?为什么?1.宗教改革运动最先发生于。

2.原因:16世纪的德国,国家处于的状态,是天主教世界中受压榨最严重的地区。

罗马教廷利用德国的分裂,把它当做重要的搜刮对象,劫走大量的财富,人们称德国为“教皇的奶牛”。

四、德国马丁·路德宗教改革运动的导火线是什么?又是如何拉开序幕的?1.导火线:罗马教会宣扬称义。

1517年,教皇利奥十世以修建教堂为名,印制大量赎罪券向教民兜售。

《挑战教皇的权威》教材说明:岳麓版必修3课型:新授课课时:1课时学情分析相对来说,这节课的内容学生不太熟悉,因为涉及到一些基督教的教义以及各个改革者甚为深奥的宗教思想,使讲解的难度加大,学生学习也有一定困难。

课前应注意引导学生简单了解关于基督教的知识,并预习本课内容。

课上讲授时适当介绍一些宗教概念并解释当时的社会背景,使学生有一个全面的认识。

找些直观的文字资料或图片,以加深学生的印象,进而全面的贯彻课标要求。

教学内容分析第三单元的核心内容是人文主义思想的产生以及发展,而本课的宗教改革实际上是文艺复兴的继续,即人文主义影响到宗教领域而产生的一系列变革。

因而,本节课在本单元中的地位比较重要。

根据《课程标准》的要求,本课的主要教学内容是“知道马丁﹒路德等人的主要思想;认识宗教改革时期人文主义的含义。

”本课知识点主要包括欧洲宗教改革的社会历史背景,马丁﹒路德及德国的宗教改革,加尔文和日内瓦宗教改革及对这些改革家的评价等。

其中马丁﹒路德及德国的宗教改革是本课的重点,这是课标要求的重点内容,不但要让学生掌握马丁﹒路德改革的主要思想,而且要通过分析马丁﹒路德改革思想来深入了解课标要求的“宗教改革时期人文主义的含义”,即指出贯穿宗教改革思想中的人文主义色彩,这也是本课的一大难点。

教学目标课标要求知道马丁﹒路德等人的主要思想;认识宗教改革时期人文主义的含义。

三维目标(一)知识与能力:通过本课的学习,使学生认识西欧宗教改革运动的有关内容。

主要应掌握西欧宗教改革的背景、过程、主要教派及重大历史意义,马丁﹒路德及德国的宗教改革,加尔文及其新教等知识。

(二)过程与方法:通过对宗教改革的产生、主要内容、意义的分析把握,培养学生运用经济基础决定上层建筑原理分析问题的能力;通过对宗教改革时期主要人物及其思想的分析,培养学生分析和评价历史人物的能力。

(三)情感态度与价值观:通过学习了解加深对宗教改革在历史上作用的认识,尤其通过对主要人物马丁﹒路德和加尔文改革精神的学习,培养学生勇于探索真理的精神,进而树立正确的人生观和价值观。