第四章___儿童感知觉的发展

- 格式:ppt

- 大小:5.78 MB

- 文档页数:88

儿童心理之研究第四章读后感这一章里给我印象特别深的是关于儿童感知觉发展的部分。

感觉作者就像一个超级侦探,把儿童那些微妙又神奇的感知觉变化一点点地剖析出来。

以前我就觉得小娃娃看东西、听声音啥的好像挺简单的,不就是眼睛一张开、耳朵一竖起来就完事儿了嘛。

但读完这章才知道,这里面的学问可大了去了。

比如说儿童对颜色的感知,原来不是一生下来就分得清红红绿绿的。

他们就像在一个色彩的迷宫里慢慢摸索,从最开始的混沌一片,到逐渐能分辨出一些鲜明的对比色。

这让我想到那些小婴儿盯着彩色气球看的样子,他们那小脑袋里说不定正在努力地给这些颜色归类呢。

这就好像是大自然给小娃娃们安排的一场神秘游戏,他们要一步步地解开颜色的密码。

还有儿童的听觉发展也特别有意思。

他们刚来到这个世界的时候,就像一个刚启动的小收音机,接收信号还不太灵敏呢。

但是随着时间的推移,这个小收音机就开始慢慢调试,变得越来越精准。

我就想起我邻居家的小宝贝,一开始对一些轻微的声音没啥反应,可过了几个月,一点点风吹草动都能让他转动小脑袋去寻找声音的来源。

这就像是他们在耳朵里悄悄建立起了一个声音的小王国,不断地把听到的声音标记好,哪些是妈妈的声音,哪些是风吹窗户的声音。

这章还让我意识到,儿童的心理发展就像盖房子一样,感知觉就是房子的地基。

如果这个地基打得不扎实,那后面的“高楼大厦”可就难建喽。

我们大人呢,在这个过程中就像是一群不太靠谱的建筑助手。

有时候我们都没意识到自己的一些行为可能会影响到这个地基的建设。

比如说,我们可能会给孩子看一些眼花缭乱、色彩搭配特别混乱的东西,这就像是在地基里乱塞一些奇奇怪怪的材料,可能会干扰孩子对色彩正常的感知发展。

总的来说,这一章让我对儿童心理的认识又上了一个小台阶。

我就像一个得到了新玩具的孩子,迫不及待地想要用这些新的知识去重新观察身边的小娃娃们,去看看他们在感知觉这个神秘花园里又有了哪些新的探索和发现。

这章就像是一把小钥匙,打开了我对儿童感知觉世界更多好奇的大门,我已经准备好跟着作者在后面的章节里继续探秘啦。

主题4 学前儿童感知觉的发展

一、简答题

1.简述促进学前儿童观察力发展的措施。

①调动儿童的多种感觉器官;②教会幼儿科学的观察方法;③激发幼儿观察的兴趣;④培养幼儿勤于观察的习惯。

2. 简述学前儿童形状知觉的发展趋势。

幼儿对常见的几何图形的辨别难度有所不同,小班幼儿能正确掌握圆形、正方形、长方形、三角形;中班幼儿能正确掌握圆形、正方形、三角形、长方形、半圆形、梯形;大班幼儿能正确掌握圆形、正方形、三角形、长方形、半圆形、梯形,在教师指导下,幼儿能适当辨认菱形、平行四边形和椭圆形。

3. 学前儿童的观察力有哪些特点?

①观察力的目的性不够明确;②观察缺乏持久性;③观察不够细致;④观察的概括性水平低。

二、材料分析

老师遇到的这个问题是因为对儿童时间知觉的规律缺乏了解。

幼儿的时间知觉则主要是依靠生活中接触到的周围现象的变化。

幼儿初期,已经有一些初步的时间概念,但往往与他们具体的生活活动相联系;幼儿中期,可以正确理解昨天、今天、明天,也会运用早晨、晚上等词,但对于较远的时间,如前天、后天,理解起来仍然困难;幼儿晚期,时间概念进一步发展,开始能辨别大前天、前天、后天、大后天,知道春、夏、秋、冬四季,并能学会看钟表等,但对于更短的或更远的时间观念就很难分清。

幼儿对时间单元的知觉和理解有一个“由中间向两端”、“由近及远”的发展趋势。

由于没有具体的依据,表示时间的词又往往具有相对性,而幼儿的思维能力尚未发展完善,所以幼儿的时间知觉发展水平比较低,但是在教师的帮助教育下,幼儿的时间知觉逐渐得到发展。

尤其是有规律的幼儿园生活能帮助幼儿建立较为准确的时间观念。

第四章感知觉运动领域的早期干预感知觉是人类发展的重要心理过程,是各种心理活动的基础。

人们对客观世界的认识、情感和意志都是从感知觉开始的。

感知觉与运动能力之间也有着密不可分的关系。

任何一种感觉或知觉的缺失都会对人的运动能力产生影响。

因此,本章将着重探讨特殊儿童在感知觉运动领域的早期干预的内容、方法以及注意事项。

第一节学前儿童感知觉运动能力的发展感知觉是人类认识过程的最初级阶段,是人的意识与外部世界产生最直接联系的途径,离开这一过程,一切高级的心理机能都不可能发生。

学前阶段儿童探索外部环境,了解主客观世界的活动都依赖于动作的发展。

运动能力的发展以全新的方式改变着儿童身体与周围环境的关系,儿童运动能力的每一次提高都使他获得了控制和探究环境的新手段,打开了他认识世界的新天地,因比,许多发展心理学家甚至把运动能力的发展看做是认知发展的基础。

由此可见,无论是感知觉的发展,或是运动能力的发展,还是感知觉和运动能力的相互作用,都为认知能力的发展奠定了基础,是个体后续发展的前提和必要条件。

感觉是人类对事物个别属性的反映,它主要依赖于分析器的正常运作。

当儿童的分析器发育成熟并能够接触到刺激物时便产生了相应的感受。

一、学前儿童感知觉的发展1.视觉:会清楚物体的特征及其在空间中的组织关系。

颜色视觉的发展。

2.听觉:幼儿的听觉能力发展主要表现在:第一,幼儿期儿童的纯音听觉感受性一直在增长,且增长速度较快。

但存在明显的个体差异,同时教育在其中起着较大的促进作用,特别是在对声音细微差异的分辨能力方面。

第二,幼儿的言语听觉能力也在逐渐提高,但是不同年龄之间纯音听觉的敏锐度和言语听觉的球锐度差别程度较大。

小、中、大班的幼儿分辨语音中的细微差别的能力是不同的,小班幼儿还不会分辨,中班幼儿开始会分辨,大班幼儿已能基本掌握本民族的全部语言,儿童的听觉感受性在12岁以前一直是增长的,成年时会稳定一段时间,以后逐年下降。

人的衰老常常是从听力开始的。

儿童心理之研究第四章读后感这一章一开头就像一把钥匙,打开了一扇了解儿童感知觉发展的大门。

我感觉自己就像一个好奇的探险家,跟着作者的文字,一点一点去发掘儿童是怎么看这个世界、怎么听周围声音的。

作者提到儿童对色彩的感知,原来小宝贝们并不是一生下来就对各种颜色有着和我们成年人一样的感受呢。

他们就像是慢慢被点亮的彩色小灯,从简单的黑白世界,逐渐过渡到能分辨出五彩斑斓的色彩。

这让我不禁想到,每次给小侄子看彩色卡片的时候,他那亮晶晶的小眼睛,说不定就在一点点探索色彩的奥秘呢。

再说说儿童的听觉。

我以前从没想过,宝宝们在妈妈肚子里的时候就已经开始“听”这个世界了。

这就像是他们在黑暗的小房子里,提前接收着来自外界的声音信号,像妈妈的心跳声、周围人的说话声,就像在听一场独特的音乐会。

等他们出生后,对声音的反应更是有趣。

那些轻柔的摇篮曲就像是魔法咒语,能让哭闹的小宝贝安静下来。

这章里关于听觉的描写,就像是在告诉我一个小秘密,让我对宝宝们的小耳朵充满了敬意。

在这一章里,作者对儿童感知觉发展的阐述,还让我意识到每个孩子都是一个独特的小宇宙。

他们感知世界的速度和方式可能会有差异,就像花园里的花朵,有的开得早一点,有的开得晚一点,但都会绽放出自己的美丽。

比如说,有的孩子可能对声音特别敏感,一点点动静就能引起他们的注意;而有的孩子可能对色彩的变化更感兴趣,看到新的颜色就兴奋得手舞足蹈。

这章也让我有点小担忧。

现在的生活环境这么复杂,到处都是各种各样的信息和刺激,会不会对孩子们的感知觉发展产生不好的影响呢?就像现在的电子设备,屏幕上花花绿绿的东西太多了,会不会让孩子们眼花缭乱,影响他们正常的色彩感知发展呢?还有那些嘈杂的声音,会不会干扰孩子们敏锐的听觉呢?总的来说,读完这一章,我就像得到了一本儿童感知觉的秘籍。

它让我更加理解身边的小宝贝们为什么会对某些东西有特别的反应,也让我更加珍惜孩子们感知世界的这个奇妙过程。

我想,以后我再和小朋友们相处的时候,就会更加用心地去观察他们是怎么看、怎么听这个世界的啦。

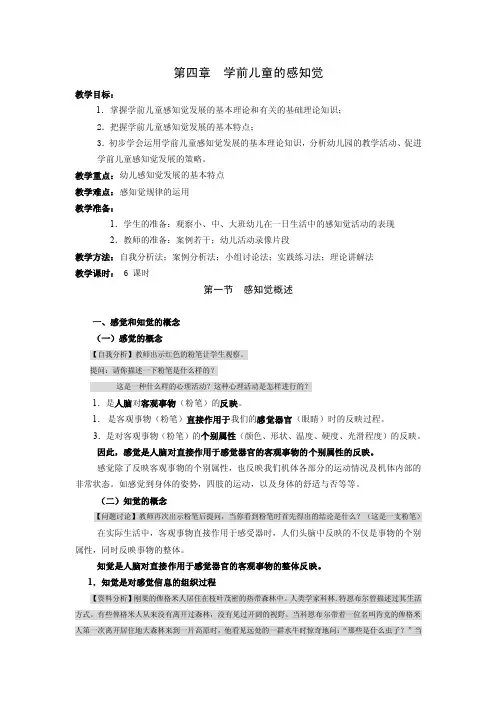

第四章学前儿童的感知觉教学目标:1.掌握学前儿童感知觉发展的基本理论和有关的基础理论知识;2.把握学前儿童感知觉发展的基本特点;3.初步学会运用学前儿童感知觉发展的基本理论知识,分析幼儿园的教学活动、促进学前儿童感知觉发展的策略。

教学重点:幼儿感知觉发展的基本特点教学难点:感知觉规律的运用教学准备:1.学生的准备:观察小、中、大班幼儿在一日生活中的感知觉活动的表现2.教师的准备:案例若干;幼儿活动录像片段教学方法:自我分析法;案例分析法;小组讨论法;实践练习法;理论讲解法教学课时: 6 课时第一节感知觉概述一、感觉和知觉的概念(一)感觉的概念【自我分析】教师出示红色的粉笔让学生观察。

提问:请你描述一下粉笔是什么样的?这是一种什么样的心理活动?这种心理活动是怎样进行的?1.是人脑对客观事物(粉笔)的反映。

1.是客观事物(粉笔)直接作用于我们的感觉器官(眼睛)时的反映过程。

3.是对客观事物(粉笔)的个别属性(颜色、形状、温度、硬度、光滑程度)的反映。

因此,感觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映。

感觉除了反映客观事物的个别属性,也反映我们机体各部分的运动情况及机体内部的非常状态。

如感觉到身体的姿势,四肢的运动,以及身体的舒适与否等等。

(二)知觉的概念【问题讨论】教师再次出示粉笔后提问,当你看到粉笔时首先得出的结论是什么?(这是一支粉笔)在实际生活中,客观事物直接作用于感受器时,人们头脑中反映的不仅是事物的个别属性,同时反映事物的整体。

知觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的整体反映。

1.知觉是对感觉信息的组织过程【资料分析】刚果的俾格米人居住在枝叶茂密的热带森林中。

人类学家科林.特恩布尔曾描述过其生活方式。

有些俾格米人从来没有离开过森林,没有见过开阔的视野。

当科恩布尔带着一位名叫肯克的俾格米人第一次离开居住地大森林来到一片高原时,他看见远处的一群水牛时惊奇地问:“那些是什么虫子?”当告诉他是水牛时,他哈哈大笑,说不要说傻话。

《学前儿童感知觉的发展》教案第一章:绪论1.1 课程介绍了解本课程的目标和内容,掌握课程的结构和教学方法。

1.2 儿童感知觉发展的概述解释儿童感知觉的定义和重要性。

探讨儿童感知觉发展的基本过程和阶段。

第二章:感觉和知觉的基本理论2.1 感觉的基本理论介绍感觉的定义和分类,包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。

解释感觉机制和感觉处理的基本过程。

2.2 知觉的基本理论介绍知觉的定义和分类,包括空间知觉、形状知觉、颜色知觉和运动知觉。

解释知觉机制和知觉处理的基本过程。

第三章:儿童感知觉发展的影响因素3.1 遗传因素对儿童感知觉发展的影响探讨遗传因素对儿童感知觉发展的作用和影响。

3.2 环境因素对儿童感知觉发展的影响探讨环境因素对儿童感知觉发展的作用和影响,包括家庭环境、教育环境和社交环境。

3.3 教育因素对儿童感知觉发展的影响探讨教育因素对儿童感知觉发展的作用和影响,包括教育方法和教育内容。

第四章:儿童感知觉发展的评估和干预4.1 儿童感知觉发展的评估方法介绍常用的儿童感知觉评估方法,包括观察法、测试法和问卷调查法。

4.2 儿童感知觉发展的干预策略探讨针对儿童感知觉发展问题的干预策略,包括教育干预、心理干预和药物治疗。

第五章:儿童感知觉发展的教育实践5.1 感知觉发展的教育目标确定儿童感知觉发展的教育目标和内容。

5.2 感知觉发展的教育方法和活动介绍适合儿童感知觉发展的教育方法和活动,包括游戏、故事、手工和音乐。

5.3 感知觉发展的教育实践案例提供一些感知觉发展的教育实践案例,供教师参考和借鉴。

第六章:视觉发展6.1 视觉发展的基本理论探讨视觉发展的定义和重要性。

介绍视觉系统的基本结构和功能。

6.2 儿童视觉发展的阶段和特点阐述儿童视觉发展的阶段,包括婴儿期、幼儿期和学龄前期。

分析各个阶段视觉发展的特点和变化。

6.3 促进儿童视觉发展的教育实践探讨如何通过教育实践活动促进儿童视觉发展。

介绍适合儿童视觉发展的教育方法和活动。

第四章学前儿童的感知觉一、感知觉概述1、感觉和知觉的概念(1)感觉:感觉是指人脑对直接作用于感觉器官的刺激物的个别属性的反映,属于简单的心理现象,主要与生理作用相联系。

(2)知觉:指人脑对直接作用于感觉器官的事物的整体的反应。

他以感觉为基础,但并非感觉成分的简单相加,而是对感觉所提供信息的加工。

他反映刺激代表的意义,受经验影响,因此对同一事物的知觉会有所不同。

(3)观察力:观察是一种有目的、有计划、比较持久的知觉过程,是知觉的高级形态。

观察力是指人在观察过程中表现出的稳定的品质和能力。

2、感知觉的种类(1)感觉:视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉。

(2)知觉:空间知觉【方位知觉,深度(距离)知觉】,物体知觉【形状知觉,大小知觉】,时间知觉,观察力。

3、感知觉在心理发展中的意义(1)感知觉是人生最早出现的认识过程,是其他认识过程的基础(2)感知觉是婴儿认识世界和自己的基本手段(3)感知觉在儿童的认识活动中仍占主导地位二、学前儿童感知觉的发展(一)学前儿童感觉的发展:视觉、听觉、触觉、痛觉1、视觉的发展(1)视敏度①视力发展的一般情况a.出生1天的新生儿,其视力仅相当于成人的20/150。

b.半岁至1岁期间,儿童的视力已可达到成人的正常水平。

c.对3岁以下的儿童很难用E字表来测查视力,因为儿童的方位知觉,尤其是左右方位的知觉水平不高,常常分不清楚。

d.3岁以上的儿童在测查前要经过训练,让儿童明白测查要求,但仍旧难免有错误。

e.3~6岁儿童的视力随年龄增长而提高。

②视力发展的特殊情况:远视、近视、弱视。

(2)颜色视觉(辨色力)①儿童出生不久就具备了辨别彩色和非彩色的能力,而且表现出对彩色的“视觉偏好”。

②即使同为彩色,婴儿也能区别它们并表现出对它们的不同“态度”。

(了解儿童颜色识别能力的方法:a.配对法。

b.指认法。

c.命名法。

)2.听觉的发展(1)婴儿的听觉偏爱①1~2个月的婴儿偏爱乐音而不喜欢噪音;喜欢听人说话的声音,尤其是母亲的声音;②2个月以上的婴儿似乎更喜欢优美舒缓的音乐;③7~8个月的儿童已乐于合着音乐的节拍而舞动双臂和身躯;对成人安详、愉快、柔和的语调报以欢愉的表情,而对生硬、呆板、严厉的声音表示烦躁、不安、甚至大哭。

第四单元学前儿童感知觉的发展教学目标与要求1、掌握学前儿童感觉发展特点和规律;2、掌握学前儿童知觉的发展特点和规律;3、学会在教育实践中运用感知规律提高教育效果。

教学重点与难点重点:学前儿童感觉、知觉的发生发展特点和规律。

难点:在教育实践中运用感知规律提高教育效果。

教学过程设计新课导入、新课教学、课堂讨论、处理作业教学方法讲授法,案例法教学课时4课时第一讲学前儿童感觉发展的特点及规律感觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映。

感觉是最简单的认识过程,某一种感觉只能反映客观事物某一方面的特性即个别属性,而不是事物的所有属性。

感觉主要包括触觉、视觉、听觉、痛觉等。

一、学前儿童触觉的发展(一)儿童触觉的发生儿童从出生时起就有触觉反应,天生的无条件反射,如吸吮反射、防御反射、抓握反射等等,都可以说是触觉的表现。

儿童的触觉主要分为口腔触觉和手的触觉。

1.口腔的触觉孩子出生后,不但有口腔触觉,而且通过口腔触觉认识物体。

对物体的触觉探索最早是通过口腔的活动进行的。

口腔触觉作为探索手段早于手的触觉探索。

可以说,整个人生第一年,婴儿的口腔触觉都是一种探索手段。

2.手的触觉探索随着年龄的增长,手成为了儿童通过触觉认识世界的主要渠道。

通过手的触觉,孩子可以感受物体形状、大小、重量、软硬等属性,同样的通过手的触觉,儿童可以感受到妈妈的爱,从而获得心理上的安全感。

二、学前儿童视觉的发展(一)视敏度的发展视敏度就是我们平时所说的视力。

有研究表明:1—2岁儿童的视力是0.5—0.6,3岁时的视力可达1.0,4—5岁后视力趋于稳定。

可见在整个学前期,儿童的视敏度是不断提高的。

需要注意的是,学龄前是弱视治疗的最佳期,12岁以后疗效较差。

当然,在学前期,我们也要注意儿童视力的保护。

如为幼儿提供画质清晰的图画书;注意培养学前儿童良好的用眼习惯,提醒他们不要躺着或趴着看书、不在走路或坐车的时候看书;为孩子创设良好的采光环境,读书或学习时的光线不要太亮或太暗;定期带孩子去检查视力;给孩子提供充足的营养,如维生素A、鱼肝油等。