居住区规划理论与规划结构(1)

- 格式:ppt

- 大小:1.74 MB

- 文档页数:21

城市绿地2、绿地类型(按照主要功能作为分类依据,与城市用地分类相对应)公共绿地、生产绿地、防护绿地、居住绿地、附属绿地、生态景观绿地。

⑴公共绿地:范围:市、区级综合公园、居住区级公园、儿童公园、动物园、植物园、历史名园、风景名胜公园、游乐公园、滨水带状公园(2)生产绿地范围:苗圃、花圃、草圃等(3)防护绿地范围:主要包括城市防风林带、卫生防护带、农田防护林、水土保持林等。

⑷居住区绿地:范围:公共绿地、宅旁绿地、配套公建绿地、区内道路绿地等。

⑸附属绿地:范围:公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政设施用地、特殊用地内的绿地。

(6)城郊生态绿地:范围:风景名胜区、水源保护区、森林公园、自然保护区、城市绿化隔离带、野生动植物园、湿地、山体、林地等。

第三章公共绿地规划设计一、公共绿地规划范围公共绿地包括综合公园、专类公园、带状公园二、公共绿地定义综合公园:内容丰富,有相应设施,适合于公众开展各类户外活动的规模较大的绿地。

专类公园:具有特定内容或形式,有一定游憩设施的绿地。

带状公园:沿城市主次干道、河流、旧城基等的狭长形绿地。

宽度应大于8米。

1、综合公园:市级公园:为全市居民服务,活动内容丰富,设施完善的绿地。

区级公园:为一个行政区的居民服务,具有较丰富的活动内容和设施的绿地。

居住区级公园:为一个居住区的居民服务,具有一定活动内容和设施的绿地。

2、专类公园:儿童公园:单独设置,供少年儿童游戏及开展科普,文化活动,有安全、完善的设施的绿地动物园:植物园:古典园林:历史悠久,知名度高,体现传统造园艺术并被核定为文物保护单位的园林。

风景名胜公园:位于建设用地范围内,以文物古迹、风景名胜点为主形成的具有城市公园功能的绿地。

游乐公园:具有大型游乐设施,单独设置,生态环境较好的绿地其它专类公园:具有特定主题内容的绿地。

如雕塑园、盆景园、体育公园、纪念性公园等。

3、带状公园①滨河花园带:依据原有城市水系。

居住区景观规划设计理论与方法一、理论部分1.人文地理理论:居住区景观规划设计应结合人文地理环境特点,考虑地域文化和人文历史的特点,打造具有地方特色和文化内涵的景观。

2.生态学理论:居住区景观规划设计应采用生态学理论,合理规划绿地、湿地等生态功能区,提升生态系统服务功能,改善空气质量、水环境等。

3.社会学理论:居住区景观规划设计应符合社会需求,满足居民的休闲娱乐、健康运动等社交需求,提高居民的社会互动空间。

4.心理学理论:居住区景观规划设计应考虑居民的心理需求,打造愉悦、舒适的环境,提高居民的幸福感和满意度。

二、方法部分1.整体规划思路:居住区景观规划设计应从整体规划思路出发,统筹考虑居住区的功能布局、景观特色、社区设施等要素,形成合理的规划蓝图。

2.景观空间布局:居住区景观规划设计应合理布局景观空间,包括公共绿地、街头景观、小区景观等,提供各类景观设施,满足居民的娱乐和休闲需求。

3.多样化景观设计:居住区景观规划设计应采用多样化的景观设计手法,比如景观组合、景观廊道、景观艺术等,提升景观的美感和艺术氛围。

4.绿色建筑设计:居住区景观规划设计应注重节能环保,采用绿色建筑设计理念,建设节能环保的建筑物,提高居住环境的舒适度和可持续性。

5.社区公共设施设计:居住区景观规划设计应注重社区公共设施的设计,包括休闲健身设施、文化娱乐设施、社交交流设施等,提供丰富多样的社区服务。

6.环境保护和改善:居住区景观规划设计应注重环境保护和改善,采取绿化、减少噪音、改善空气质量等措施,提高居住区的环境品质。

综上所述,居住区景观规划设计理论上应以人文地理学、生态学、社会学和心理学为理论基础,方法上应以整体规划思路、景观空间布局、多样化景观设计、绿色建筑设计、社区公共设施设计和环境保护和改善为主要手段。

这样可以有效提升居住区的景观品质,提高居民的生活质量和幸福感。

居住区规划设计资料整理居住区规划设计资料整理15 沙微第⼀章我国居住区规划的演进与前瞻第⼀节概述——居住区规划组织形式的演变早在奴⾪制社会,随着城市的形成,出现了最早的居住环境的组织形式。

奴⾪主为便于对奴⾪的统治和征收赋税,实⾏了⼟地划分的“井⽥制”,即将⼟地划分为形如“井”字的棋盘式地块,其中央为公⽥,四周为私⽥和居住聚落,在确⽴⼟地所有关系的同时也由此确⽴了⼟地所有者的居住形式。

殷周时期“⼀井”即为“⼀⾥”,是秦汉“闾⾥”的原型,“井⽥制”的棋盘式和向⼼性的划分形式对我国古代城市的格局有着深远的影响。

到北宋仁宗时,由于商业和⼿⼯业的进⼀步发展,这种单居住性坊⾥制度已不适应社会经济和城市⽣活⽅式的变化,原来的坊⾥组织形式被商业街和坊巷的形式所代替,城市中有很多常设的和定期的集市,坊墙为商店所代替,宵禁被取消,夜市纷列,住宅直接⾯向街巷,多与商店、作坊混合排列。

明清北京城是我国封建社会后期的代表城市,虽然城市在总的规划布局、道路分⼯等⽅⾯有了进⼀步的发展和完善,但由于⽣产⼒发展相对缓慢,城市居住区的组织形式没有较⼤的变化。

18世纪后叶,西欧⼯业⾰命使以家庭经济为主导地位的旧城结构起了变化,随着资本主义⼤⽣产的发展,城市⼈⼝急剧增长,⽆计划地修建⼤量⾼密度廉价住宅,规模较⼤的住宅区多形成联排式布局,居住环境质量不断下降。

进⼈20世纪以后,在⼀些发达资本主义国家由于现代⼯业和交通的发展,使原有居住区的组织形式渐渐不适应现代⽣活和交通发展的需要,⾯积很⼩的居住区内很难为居民设置较齐全的公共服务设施,⼉童上学和居民采购⽇常必需品往往不得不穿越交通频繁的城市道路,容易造成交通事故,给居民⽣活带来很⼤的不便,同时由于道路交叉⼝过多也⼤⼤影响了车辆的通⾏能⼒和速度。

综上所述,居住区规划组织形式的演变过程经历了从⼩到⼤、从简到繁、从低级到⾼级的变化过程,今后还将随着社会经济、⽣产和⽣活⽅式的变化⽽变化。

第⼆节建国半个多世纪以来居住区规划建设回顾建国以来,我国住宅与居住区规划建设事业取得了瞩⽬的成就,尤其是改⾰开放的20年中,随着国民经济的持续、健康、⾼速发展,住宅与居住区规划建设突飞猛进, 1979年⾄1995年间,全国新建城镇住宅⾯积达25.5亿m?,是前30年的4.5倍以上。

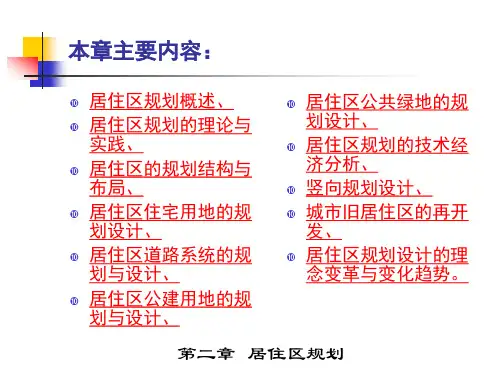

浅谈城市居住区规划设计及其发展趋势居住区是一个城市中住房集中,并设有一定数量及相应规模的公共服务设施和公用设施的地区,是一个在一定地域范围内为居民提供居住、休憩和日常生活服务的社区。

它包括居住区、居住小区、居住组团、住宅街坊和住宅群落等,它不仅是传统意义上的相对独立的生活居住地段,同时还是一个社会学意义上的社区,它包含了居民相互间的邻里关系、价值观念和道德准则等维系个人发展和社会稳定与繁荣的内容。

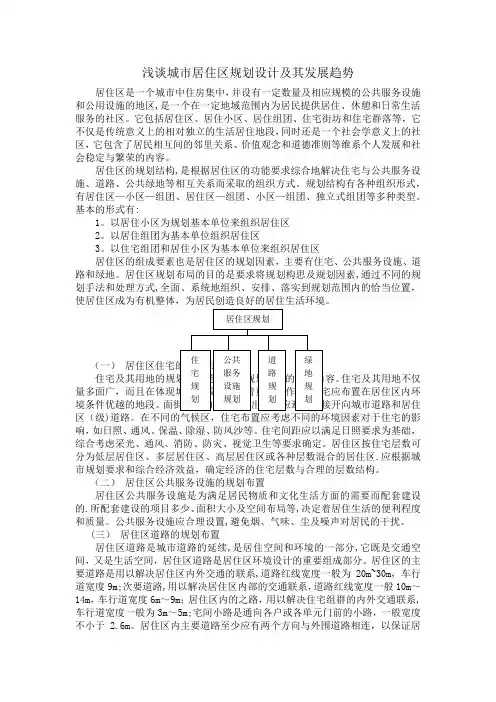

居住区的规划结构,是根据居住区的功能要求综合地解决住宅与公共服务设施、道路、公共绿地等相互关系而采取的组织方式。

规划结构有各种组织形式,有居住区—小区—组团、居住区—组团、小区—组团、独立式组团等多种类型。

基本的形式有:1。

以居住小区为规划基本单位来组织居住区2。

以居住组团为基本单位组织居住区3。

以住宅组团和居住小区为基本单位来组织居住区居住区的组成要素也是居住区的规划因素,主要有住宅、公共服务设施、道路和绿地。

居住区规划布局的目的是要求将规划构思及规划因素,通过不同的规划手法和处理方式,全面、系统地组织、安排、落实到规划范围内的恰当位置,使居住区成为有机整体,为居民创造良好的居住生活环境。

(一)住宅及其用地不仅境条件优越的地段。

区(级)道路。

在不同的气候区,住宅布置应考虑不同的环境因素对于住宅的影响,如日照、通风、保温、除湿、防风沙等。

住宅间距应以满足日照要求为基础,综合考虑采光、通风、消防、防灾、视觉卫生等要求确定。

居住区按住宅层数可分为低层居住区、多层居住区、高层居住区或各种层数混合的居住区.应根据城市规划要求和综合经济效益,确定经济的住宅层数与合理的层数结构。

(二)居住区公共服务设施的规划布置居住区公共服务设施是为满足居民物质和文化生活方面的需要而配套建设的.所配套建设的项目多少、面积大小及空间布局等,决定着居住生活的便利程度和质量。

公共服务设施应合理设置,避免烟、气味、尘及噪声对居民的干扰。

(三)居住区道路的规划布置居住区道路是城市道路的延续,是居住空间和环境的一部分,它既是交通空间,又是生活空间,居住区道路是居住区环境设计的重要组成部分。

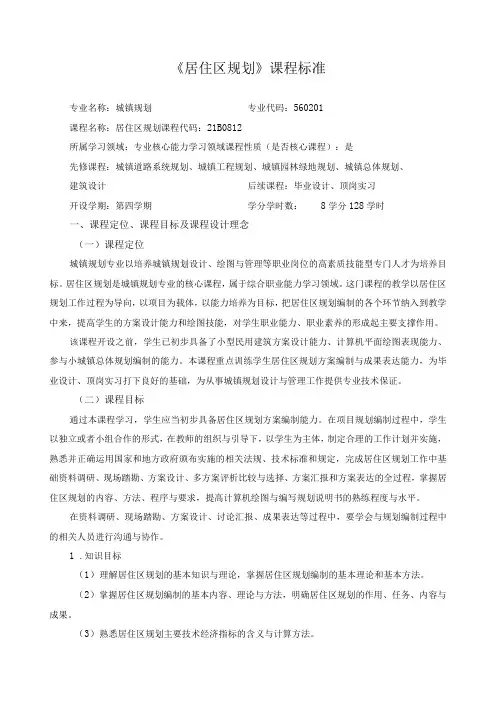

《居住区规划》课程标准专业名称:城镇规划专业代码:560201课程名称:居住区规划课程代码:21B0812所属学习领域:专业核心能力学习领域课程性质(是否核心课程):是先修课程:城镇道路系统规划、城镇工程规划、城镇园林绿地规划、城镇总体规划、建筑设计后续课程:毕业设计、顶岗实习开设学期:第四学期学分学时数:8学分128学时一、课程定位、课程目标及课程设计理念(一)课程定位城镇规划专业以培养城镇规划设计、绘图与管理等职业岗位的高素质技能型专门人才为培养目标。

居住区规划是城镇规划专业的核心课程,属于综合职业能力学习领域。

这门课程的教学以居住区规划工作过程为导向,以项目为载体,以能力培养为目标,把居住区规划编制的各个环节纳入到教学中来,提高学生的方案设计能力和绘图技能,对学生职业能力、职业素养的形成起主要支撑作用。

该课程开设之前,学生已初步具备了小型民用建筑方案设计能力、计算机平面绘图表现能力、参与小城镇总体规划编制的能力。

本课程重点训练学生居住区规划方案编制与成果表达能力,为毕业设计、顶岗实习打下良好的基础,为从事城镇规划设计与管理工作提供专业技术保证。

(二)课程目标通过本课程学习,学生应当初步具备居住区规划方案编制能力。

在项目规划编制过程中,学生以独立或者小组合作的形式,在教师的组织与引导下,以学生为主体,制定合理的工作计划并实施,熟悉并正确运用国家和地方政府颁布实施的相关法规、技术标准和规定,完成居住区规划工作中基础资料调研、现场踏勘、方案设计、多方案评析比较与选择、方案汇报和方案表达的全过程,掌握居住区规划的内容、方法、程序与要求,提高计算机绘图与编写规划说明书的熟练程度与水平。

在资料调研、现场踏勘、方案设计、讨论汇报、成果表达等过程中,要学会与规划编制过程中的相关人员进行沟通与协作。

1.知识目标(1)理解居住区规划的基本知识与理论,掌握居住区规划编制的基本理论和基本方法。

(2)掌握居住区规划编制的基本内容、理论与方法,明确居住区规划的作用、任务、内容与成果。

一、居住区的规划布局应综合考虑路网结构、公建与住宅布局、群体组合、绿地系统及空间环境等的内在联系, 构成一个完善的、相对独立的有机整体, 并应遵循下列原则:1. 方便居民生活, 有利组织管理;2. 组织与居住人口规模相相应的公共活动中心, 方便经营、使用和社会化服务;3. 合理组织人流、车流, 有利安全防卫;4. 布置合理, 空间丰富, 环境美, 体现地方特色。

居住区的空间与环境设计应遵守下列原则: 1). 合理布置公共服务设施, 避免烟、气、味、尘及噪声对居民的污染和干扰;2). 建筑应体现地方风格、突出个性, 群体建筑与空间层次应在协调中求变化;3). 精心设立建筑小品, 丰富与美化环境;4). 注重景观与空间的完整性, 市政公用站点、停车库等小建筑宜与住宅或公建结合安排;供电、电讯、路灯等管线宜地下埋设;5). 公共活动空间的环境设计, 应解决好建筑、道路、广场、院落、绿地和建筑小品之间及其与人活动之间的互相关系。

居住区住宅建筑和规划设计, 应综合考虑用地条件、选型、朝向、间距、绿地、层数与密度、布置方式、群体组合和空间环境等因素拟定。

居住区公共服务设施涉及教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、市政公用、行政管理等设施。

公共服务设施项目指标应按有关规范规定拟定。

居住区内绿地应涉及公共绿地、宅旁绿地、配套公建所属绿地和道路绿地等。

绿地率新区建设不应低于30%;旧区改造不宜低于25%。

居住区道路可分为居住区道路、社区路、组团路和宅间小路四级, 其道路规划设计应符合有关规范规定。

二、建筑基地也可以称为建筑用地。

它是有关土地管理部门批准划定为建筑使用的土地。

建筑基地应给定四周范围尺寸或坐标。

基地应与道路红线相连接, 否则应设通路与道路红线相连接。

基地与道路红线相连接时, 一般以道路红线为建筑控制线。

如城市规划需要, 主管部门可在道路红线以外另订建筑控制线。

建筑基地地面宜高出城市道路的路面, 否则应有排除地面水的措施。

居住区规划设计理念1从结合地形,尊重场地的特征为前提过去居住区大都以空间形态为切入点开展相关规划设计,结构布局按照美学原则设计尺度、形式、轴线等形态。

目前在规划设计上要结合小区生态环境实际情况对居住区域进行合理布局,利用模拟居住区域风环境确定最佳建筑布局,以使居住区域的生态环境得到明显改善,实现对冬季寒风的有效阻挡、阻止生成强风带、使夏季凉风能够正常引入的效果。

结合建筑布局及不同组合方式,使建筑南、北立面上产生风压差而形成过堂风,解决住宅通风环境:在建筑立面上结合实际情况分析确定最佳风压位置,设计建筑开窗合理位置与尺寸。

整个居住区域规划还要综合考虑场地内的生物因素,特别是要有利于动植物的正常生长,使自然原生生态系统保持平衡。

比如要尽可能降低对地表及次地表水文生态的破坏,对场地内原有林地保护好,建设自然排水系统以实现对植被层的保护,建设栖息地与活动走廊提供给野生动物使用,尽可能将小区开发成本降到最低程度。

结合各制约因素综合分析后确定最适宜的土地开发原则,使地下水位能得到建筑物保护层最大限度的补充。

2以“天人合一,回归自然”的文化理念动身,突出居住区的文化特点并尊重人类生活的习惯及居住行为随着我国经济的飞速发展,人们对生活环境的要求也越来越高,人们也越来越追求郊区小区的行为,反映了人类对优美自然环境的向往。

然而,小区作为人类聚居生活的一种载体,除了要具有优美的户外环境之外,还需要有一个复杂的、能辅助人们生活的网络系统,以满足人们对教育、休闲、娱乐、工作、消费的需求。

在小区的总体规划的框架内,精心设置了一系列的辖区组件:每一个小区都应有一系列的消费娱乐设施,且居民步行或者开车都能顺利到达。

3强调从形态规划到生态规划的转变,尊重小区自然生态系统的自我调节能力以往居住区规划设计多从空间形态出发,结构布局也遵从形式、比例、尺度、轴线等形态设计的美学原则。

而现在我们在规划设计方面应优从小区的绿化环境,随着科学的发展和人们认识的提高,对生态平衡与环境状况日趋重视,而小区的绿化与人们的生活有着直接的关系,绿色植物的除尘、消音、净化空气、美化环境等是人们所熟知的。