居住区规划原理与设计方法-3居住区外部空间设计

- 格式:ppt

- 大小:12.43 MB

- 文档页数:41

居住区规划设计说明一、背景介绍居住区规划设计是指对一个居住区的整体布局、建筑风格、功能分区等进行规划和设计,旨在创造一个宜居、宜人的居住环境,提供优质的居住条件和社区设施,满足居民的生活需求。

本文将详细介绍居住区规划设计的各个方面。

二、总体规划1. 规划目标本居住区规划设计的目标是创建一个现代化、生态友好、社区共享的居住区,提供高品质的住宅和便利的生活设施,促进居民的社交交流和社区凝聚力的形成。

2. 地理位置和土地利用本居住区位于城市中心,占地面积约XXX平方米。

规划将合理利用土地资源,充分考虑居住区的功能布局和生态环境,确保合理的土地利用率。

3. 居住区布局居住区将按照功能分区的原则进行布局,包括住宅区、商业区、教育区、休闲娱乐区和公共服务区等。

住宅区将采用错层式布局,以提高居住密度和土地利用效率。

4. 交通规划交通规划将充分考虑居民的出行需求,设置便捷的交通网络,包括主干道、次干道和支路的规划,同时考虑公共交通设施的布局,提供便利的交通选择。

5. 绿化和景观设计居住区将注重绿化和景观设计,提供宜人的自然环境和舒适的居住氛围。

规划将设置公园、绿地、花坛和景观湖等,增加居住区的绿化覆盖率,提供休闲娱乐的场所。

三、住宅设计1. 住宅类型和户型设计住宅区将提供多种类型的住宅,包括公寓、别墅和联排别墅等。

户型设计将充分考虑居民的需求和不同家庭的构成,提供多样化的户型选择,满足不同居民的居住需求。

2. 建筑风格和外观设计住宅建筑将采用现代化的建筑风格,注重建筑的美观性和功能性。

外观设计将采用简洁、大气的设计风格,与周边环境相协调。

3. 室内设计和设施配置住宅内部设计将注重空间布局和功能划分,提供宽敞明亮的居住空间。

设施配置将充分考虑居民的生活需求,包括厨房、卫生间、储物空间和阳台等。

四、社区设施规划1. 商业区规划居住区将设置商业区,提供便利的购物和娱乐设施,满足居民的日常需求。

商业区将包括超市、餐饮店、咖啡厅和零售店等。

居住区外部空间环境设计浅析住宅是人类由于生存的需要而建造的人为空间,这种人为空间从来就包含着住宅的室内空间和住宅的外部环境空间。

随着居民的精神物质生活水平的不断提高,无论从业主,开发商,亦或设计方,都越来越关注外部环境空间的品质,并出现越来越多成功的设计作品。

本文将从空间组织、绿化设计及居民的需求三个方面并结合相关实例来谈谈住宅区的环境空间设计。

一、外部环境的空间组织住区的建筑空间有其空间序列,而居住区的外部环境空间也有其秩序性,并与建筑空间序列相互制约,相互融合。

根据平面构成原理,平面构成中的要素是——点、线、面。

点是环境设计中的基本构成要素。

点与空间并没有绝对的界限区分。

通常由视觉决定点的视觉效果可以适用空间,同样空间的视觉效果也可适用于点。

在实际规划设计中,通过对居住区的绿化特殊性、用地环境秩序、平面构成等诸多方面综合分析,从而确定绿化空间的关键点、中心空间、过渡空间。

具体可从以下几方面考虑:1.景观视觉焦点。

视觉焦点的选择应注意其在居住区外部空间环境中的地位以及所起的作用,运用对景作用、引导作用、吸引作用、影壁作用以及框景作用。

2.主体景观空间。

应为环境空间的功能中心与审美中心,根据不同的特点和用途特征进行重点设计,因地制宜,形成各自的不同特性,成为小区的主体景观。

3.过渡景观带。

过渡景观带在居住区环境空间中同样重要,它既要和视觉焦点相呼应,又要起到与主体景观空间过渡的作用。

设计中可充分利用植物因素,注意乔、灌木在树种、颜色、树型、体量上的动感特征,以取得与主体景观空间的呼应。

4.路径。

另外还有一个重要的方面,区域内既要有“节点”,又要有“路径”,才能形成“场所感”。

现有的一些住宅小区的绿地系统经常是组团绿地加上中心绿地,这种做法往往过份概念化,结果形成了一块块“邮票”式的方块绿地,景观不成系统,使用效益低。

因此我们还应重视步行景观路线的设置。

这种设置应着眼于“路径”的设计,它强调了人流路线和景观的结合,使得原有的自我中心式的绿地和人的行为方式联系在一起。

居住区计划原理与设计方式一、邻里单位(1)邻里单位周围为城市道路所包围,城市道路不穿过邻里单位内部。

(2)邻里单位内部道路系统应限制外部车辆穿越,一般应采用尽端式,以维持内部的安静、安全和交通量少的居住气氛。

(3)以小学的合理规模为基础控制邻里单位的人口规模,使小学生上学没必要穿过城市道路,一般邻里单位的规模约5000人左右,规模小的邻里单位约3000~4000人。

(4)邻里单位的中心建筑使小学校,它与其他的邻里服务设施一路布置在中心公共广场或绿地上。

(5)邻里单位占地约160英亩,每英亩10户,保证儿童上学距离不超过半英里()(6)邻里单位内的小学周围设有商店、教堂、图书馆和公共活动中心。

二、居住综合体:将居住建筑与为居民生活服务的公共服务设施组成一体的综合大楼或建筑组合体。

居住综合区:居住和工作环境布置在一路的一种居住组织形式。

它有居住与无害工业结合的综合区,有居住与文化、商业服务、行政办公等结合的综合区。

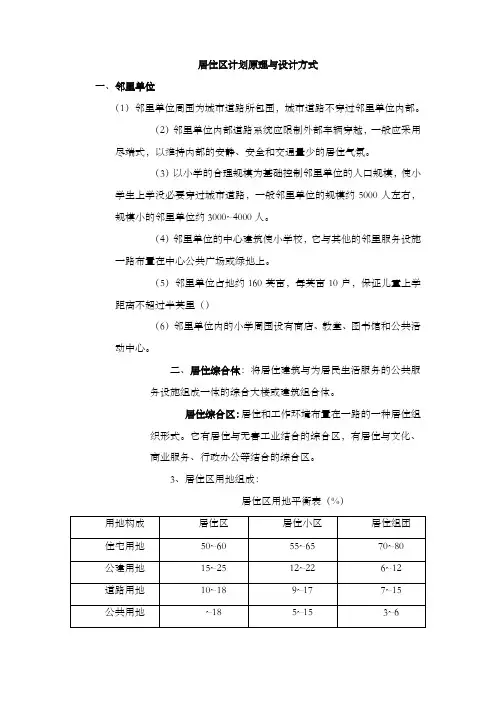

3、居住区用地组成:居住区用地平衡表(%)4、居住区:不同居住人口规模的居住生活聚居地和特指城市干道或自然分界限所围合,并与相应居住人口规模相对应,配建有一整套较完善的、能知足该区居民物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。

居住小区:指被城市道路或自然分界限所围合,并与必然的居住人口规模相对应,配建有一套能知足居民大体的物质与文化生活所需公共服务设施的居民生活聚居地。

居住组团:指小区级或居住区级道路分隔,并与必然的居住人口规模相对应,配建有居民所需的基层公共服务设施的居住生活聚居地。

五、结构品级:⑴二级结构:居住区—居住小区⑵三级结构:居住区—居住小区—居住组团⑶独立组团结构六、居住区计划结构的布局形态:⑴“中心式”布局形态:将居住空间围绕占主导地位的特定空间要素组合排列,表现了强烈的向心性,并以自然顺畅的环状路网造就了向心的空间布局。

⑵“围合式”布局形态:住宅沿基地外围周边布置,形成必然数量的次要空间,并一路围绕一个主导空间,组成后的空间无方向性,⑶“轴线式”布局形态:轴线设计手法作为控制城市空间的重要方式,空间轴线常为线性的道路、绿地、水体等,具有强烈的的聚集性和导向性。

居住区外部空间景观设计浅析居住区外部空间景观设计浅析摘要:居住区公共空间是与人接触最密切的公共空间形式,除满足一般的公共空间应具备的特征外,更应该以人的居住需求出发,强调安全,健康,文化气息的体现。

但是目前国内居住区空间设计并不尽如人意,对居民更高需求的满足达不到要求。

居住区空间的设计应该以人为本,本着经济、生态的原则,满足不同功能空间的划分要求,人接近自然的需求,文化与场地脉络的体现等。

关键词:居住社区;公共景观;生态;设计中图分类号:TU2文献标识码: A 文章编号:1引言为实现居住区景观空间的合理化设计,设计过程分为前期调研,设计策划,具体施工维管。

而设计应该满足经济社会效益的最大化,就应该本着科学性和艺术性的原则,实现人本关怀,为住区居民提供温馨舒适的生活环境。

居住区空间景观是城市空间景观的一个有机组成部分,它和大多数城市交往空间一样,具有自然属性和人文属性(人群行为,生产生活方式,民俗宗教)以及空间属性(围合朝向)。

[1]随着我国经济的发展和人民生活水平的日益提高,人们对居住需求已从仅满足最基本的住宿生存发展到强调住宅成套、从仅关注社区内部居住环境发展到重视社区外部的周边环境配套、从仅享受私有性的家庭氛围发展到重视公共性景观的形式、功能与品质。

2 居住区外部公共空间的特点2.1 公共性居住区外部空间是一个居住区或一个组团内部人员共同使用的场所,向所有居住在附近的人开放,虽然应具有一定的私密性,但居民应该在其中自由的交往,交流与互动。

2.2 多元性居住区中,单体建筑――住宅提供人们庇护场所,其群落间隙――居住建筑所围合的外部空间――景观空间,则让人们或行或止,动静各异的从事交通、交流、休息、锻炼和嬉戏等各种户外活动;另外,在同一场所,人们在其中的活动目的各异,逗留时间长短不同,行为丰富多彩,这些很大程度上决定了其活动场所的多元特性。

[2]2.3 生态与人文在居住区规划设计过程中,小区规划不单是小区功能、道路系统等较多单一意义的设计,更是小区生态与人文的多重含义的综合设计。

居住区规划原理与设计方法复习资料第一章:居住区规划设计概念一、居住区规划设计的目标居住区规划设计的目标是在“以人为核心”的指导原则下,建立居住区不同功能同步运转的机制;以可持续发展战略为指导,建设文明、舒适、健康的居住区,以满足人们不断提高的物质和精神生活的需求,保持社会效益、经济效益、环境效益的综合平衡与可持续发展。

二、居住区规划设计的基本原则居住的物质舒适性和精神的享受性三、居住的物质舒适性舒适性包括卫生、安全、方便、舒适。

这是居住区舒适性的基本舒适性内容。

(一)卫生包括生理健康卫生和环境卫生1.空气环境2.日照条件3.水环境(二)卫生安全包括交通安全、治安安全、防火安全、防灾减灾和抗灾等(三)方便(四)舒适舒适指健康环境与居民生理、心理要求的适应与和谐四、邻里单位二十世纪三十年代,美国建筑物西萨·佩里以控制居住区内部的车辆交通、保障居民的安全和环境的安宁为出发点,首先提出了“邻里单位”的理论,试图以邻里单位作为组织居住区的基本形式和构成城市的“细胞”,从而改变城市中原有居住区组织形式的缺陷。

六条基本原则:(1)邻里单位周围为城市道路所包围,城市道路不穿过邻里单位内部;(2)邻里单位内部道路系统应限制外部车辆穿越,一般应采用尽端式,以保持内部的安静、安全和交通量少的居住气氛;(3)以小学的合理规模为基础控制邻里单位的人口规模,使小学生上学不必穿过城市道路,一般邻里单位的规模约5000人左右,规模小的邻里单位约3000-4000人;(4)邻里单位的中心建筑是小学校,它与其它的邻里服务设施一起布置在中心公共广场或绿地上;(5)邻里单位占地约160英亩(合64.75公顷),每英亩10户,保证儿童上学距离不超过半英里(0.8千米);(6)邻里单位内的小学附近设有商店、教堂、图书馆和公共活动中心。

五、居住小区的基本特征(1)以城市道路或自然界限(如河流)划分,不为城市交通干道所穿越的完整地段;(2)小区内应设有一整套居民日常生活需要的公共服务设施;(3)小区规模一般以设置小学的最小规模为其人口规模下限的依据,以小区公共服务设施最大的服务半径作为控制用地规模上限的依据。

浅谈居住区边界空间设计一、边界空间设计形式居住区边界空间与城市的衔接方式从物质形态可分为围墙、建筑和绿地广场三种衔接方式,不同的衔接方式呈现出不同的特征。

由于构成边界空间的物质形态的不同,居住区边界空间的设计方式也不同,大致可以分为封闭型、半封闭型和开敞型。

①封闭型:视线上不通透,不可进入,对居住区进行强制性的围合和隔绝,这种形式对居住区同城市的交流互动有很大的阻碍作用。

这类边界通常由实体围墙、沿街住宅山墙面等封闭构筑物来围合居住区空间,是一种消极的空间界定形式。

②半封闭型:视线上通透互动,具有一定程度的可参与性,同城市空间既分隔又联系,通常由栏杆、可供居住区外人群使用的沿街建筑如商业、会所来界定。

③开敞型:视觉上互动,可进入参与,开放性最大,对居住区同城市的交流互动起到积极的促进作用。

这是一种区域的界定形式,通常以能够使居住区与城市进行共享使用的广场、绿地景观等构成。

封闭型的边界空间对居住区内外的交流互动有着非常严重的阻碍;半封闭型在视线交流、行为互动、资源共享上受到一定的限制,相对来说开敞型的边界空间比较好,但出于对居住区管理的需要,居住区边界都选择开敞的形式是不太现实的。

因此,在具体的设计当中,应根据具体的情况,选择合理的形式,对居住区边界空间的各种类型进行优化组合,营造出合适的居住区边界空间形式。

在类型组合当中,应以半封闭型同开敞型相结合,多功能、多形式、多元素相结合。

居住区边界空间的功能形式应尽可能的多样化,这样有助于人们的接触、交往,增加社区的归属感,如将商业、文化、休闲等功能融入到居住区边界空间中来。

在有条件的情况下,在局部营建开敞式的居住区边界空间,如在边界形成交流广场、休闲绿地、双向服务的建筑等。

这些与城市能够共享、具有公共性的场所节点,融合了居住区和相邻的城市空间,加强了居住区和城市的交流互动。

二、改善居住区边界空间的设计手法1边界空间通透化居住区内外的交流和城市景观的连续性需要居住区边界空间的通透化。

《居住区规划原理与设计方法》目录1.居住区规划设计概论 (4)1。

1居住区规划设计的基本原则 (5)1.1。

1居住的物质舒适性 (5)1。

1.1。

1卫生 (5)1.1.1。

2安全 (6)1。

1.1.3方便 (7)1。

1.1。

4舒适 (7)1.1。

2精神的享受性 (7)1。

1。

2。

1归属感和认同感 (7)1。

1.2。

2美学的需求 (8)1。

1。

2.3文化 (8)1。

2居住区的类型、规模及相关概念 (9)1。

2.1邻里单位 (9)1.2。

2居住区与居住小区 (16)1.2。

3扩大小区、居住综合体和居住综合区 (19)1.2。

4社区与住区 (25)1.2。

5居住区与社区含义解释 (26)2。

不同类型的居住区 (27)2。

1不同区位的居住区 (27)2。

1。

1农村型居住区 (27)2.1.2城市、城镇型居住区 (30)2.1.3郊区型居住区 (32)2.2不同地形地貌的居住区 (36)2。

2。

1平地居住区 (36)2。

2.2山地居住区 (36)2。

2.3滨水居住区 (36)2。

3经历不同时间历程的居住区 (36)2。

3.1新居住区 (36)2.3。

2旧居住区 (37)2。

4属于不同社会集群的居住区 (37)2。

4。

1主流居住区 (37)2。

4.2边缘居住区 (37)2.5不同经济层次的居住区 (37)2。

5.1高档居住区 (38)2。

5.2中档居住区 (38)2。

5。

3低档居住区 (38)2.6不同社会容纳度的居住区 (38)2.6。

1封闭式居住区 (38)2.6。

2开放式居住区 (39)2.7不同功能混合型的居住区 (39)2.7.1纯化型居住区 (39)2.7.2混合型居住区 (39)2.8不同建设方式的居住区 (39)2。

8。

1自建居住区 (40)2。

8.2他建居住区 (40)2。

9不同层数类型的居住区 (40)2。

9.1低层居住区 (40)2.9。

2多层居住区 (40)2。

9.3高层居住区 (41)2。

居住区规划设计原则及案例分析摘要:文章首先讨论了城市居住区的规划设计的原则,主要是通过工程案例对居住区的规划设计进行论述,分析了设计的特点及设计理念。

关键词:居住区;规划设计;以人为本居住区是一个城市中住房集中,并设有一定数量及相应规模的公共服务设施和公用设施的地区,是一个在一定地域范围内为居民提供居住、休憩和日常生活服务的社区。

居住区规划是城市详细规划的重要内容,是实现城市规划的重要步骤,其目的是为居民创造舒适、便利、卫生、安全、美观的居住环境,满足人们对居住的需求。

目前,有关我国的居住区规划设计理论是为适应现代化生活和交通的需要而提出的,并随后形成了一系列规划原则和手法。

随着城市的不断成长,居住区层面的规划内容与目标也在不断地变化,相关理论在不断地补充、完善,在东西方学者的努力下,关于居住区规划理论研究的发展经历了从偏重物质功能提高到注重人文内涵,再上升至可持续发展理念的探索。

1城市居住区的规划设计原则现代城市居住区规划设计作为城市规划设计的重要组成部分,应充分考虑城市经济的发展状况、城市特色、文化背景、民风习俗,根据整体环境和具体需要来综合设计,应充分体现国家人居战略目标最基本的发展需求,要符合居住区规划设计规范。

具体而言,应遵循以下原则:1.1整体性原则完善建筑群空间布局艺术性、避免单一呆板兵营式的组群布局,体现以人为本人,与自然和谐、融洽,可持续发展三大原则。

建筑形式和空间规划应具有亲切宜人的尺度和风格,居住社区环境设计应体现对使用者的关怀。

要满足不同年龄层次的活动需要,为其提供相应社区服务设施,在满足生理需求的同时注重居民的精神生活,通过对物质形态精心规划设计以及对住户组织活动特性的研究创造更多积极空间,促进住户之间的相互交往,提高其防范性和睦邻性。

1.2满足多元化要求运用新理论、新技术、新材料、适应家庭结构的多元化、住区智能化、及私人汽车进入家庭的转变提供满足各阶层住户需求的住宅类型,如别墅、小高层、高层、多层洋房、公寓住宅;在安全性、私密性、舒适性原则下,应广泛诸如单身、两口之家、三口之家、两代居、老年人居等多种人口结构,最大限度的满足住户使用需求。