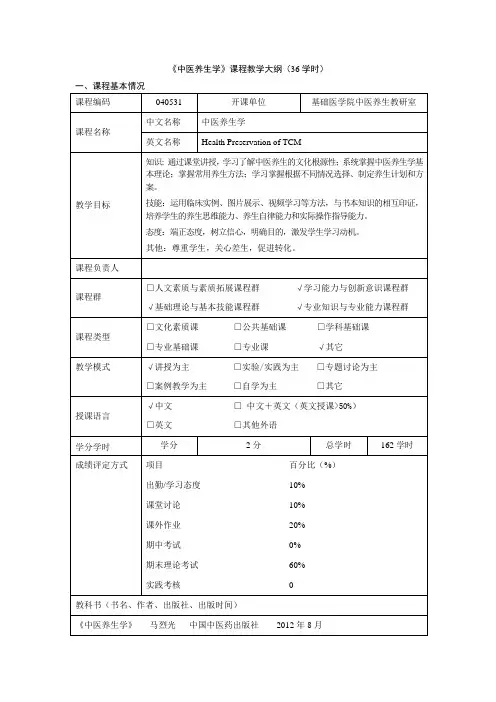

中医养生学教学大纲

- 格式:doc

- 大小:48.50 KB

- 文档页数:3

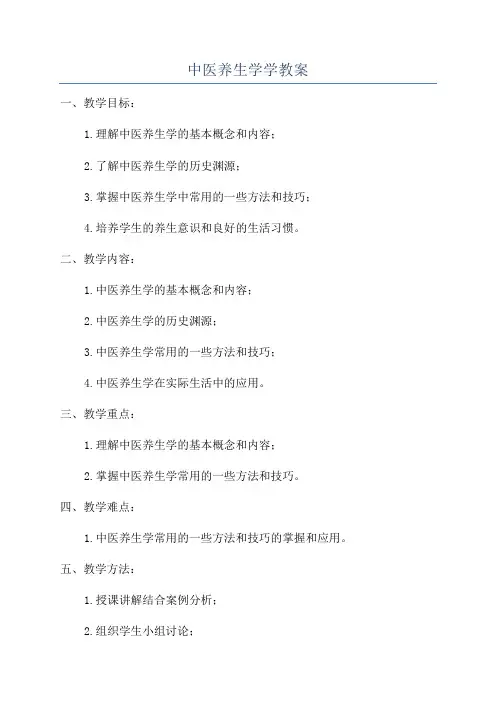

中医养生学学教案一、教学目标:1.理解中医养生学的基本概念和内容;2.了解中医养生学的历史渊源;3.掌握中医养生学中常用的一些方法和技巧;4.培养学生的养生意识和良好的生活习惯。

二、教学内容:1.中医养生学的基本概念和内容;2.中医养生学的历史渊源;3.中医养生学常用的一些方法和技巧;4.中医养生学在实际生活中的应用。

三、教学重点:1.理解中医养生学的基本概念和内容;2.掌握中医养生学常用的一些方法和技巧。

四、教学难点:1.中医养生学常用的一些方法和技巧的掌握和应用。

五、教学方法:1.授课讲解结合案例分析;2.组织学生小组讨论;3.多媒体辅助教学。

六、教学内容和步骤:第一课时:中医养生学的基本概念和内容1.中医养生学的概念和目的;2.中医养生学和中医药学的关系;3.中医养生学的主要内容和方法。

第二课时:中医养生学的历史渊源1.中医养生学的起源;2.中医养生学的发展历程;3.中医养生学的理论基础。

第三课时:中医养生学常用的一些方法和技巧1.饮食调养;2.起居有节;3.运动保健;4.心理调节;5.中草药养生。

第四课时:中医养生学在实际生活中的应用1.学生小组讨论案例分析;2.设计个人养生方案。

七、教学评价方法:1.定期进行课堂问答,检查学生对中医养生学的理解和掌握程度;2.考察学生对养生方案设计的能力;3.参与小组讨论和案例分析的表现评价。

八、教学资源准备:1.多媒体课件;2.中医养生学相关的书籍和资料。

九、教学前提要求:1.学生具备基本的医学和生物相关知识;2.学生对中医药有一定的了解。

十、教学延伸活动:1.组织学生参观中医药博物馆或中医药现场;2.邀请中医养生专家进行讲座和指导。

十一、教学反思:中医养生学作为一个重要的学科,对于人们的健康和生活有着积极的影响。

本教案通过讲解中医养生学的基本概念和内容,了解其历史渊源,掌握常用的方法和技巧,以及应用于实际生活中,旨在培养学生的养生意识和良好的生活习惯。

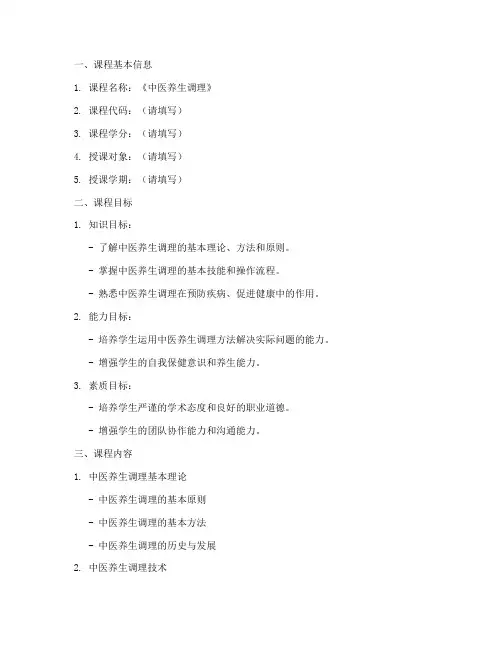

一、课程基本信息1. 课程名称:《中医养生调理》2. 课程代码:(请填写)3. 课程学分:(请填写)4. 授课对象:(请填写)5. 授课学期:(请填写)二、课程目标1. 知识目标:- 了解中医养生调理的基本理论、方法和原则。

- 掌握中医养生调理的基本技能和操作流程。

- 熟悉中医养生调理在预防疾病、促进健康中的作用。

2. 能力目标:- 培养学生运用中医养生调理方法解决实际问题的能力。

- 增强学生的自我保健意识和养生能力。

3. 素质目标:- 培养学生严谨的学术态度和良好的职业道德。

- 增强学生的团队协作能力和沟通能力。

三、课程内容1. 中医养生调理基本理论- 中医养生调理的基本原则- 中医养生调理的基本方法- 中医养生调理的历史与发展2. 中医养生调理技术- 食疗养生:饮食调养、药膳制作- 中药养生:中药的种类、功效、配伍原则- 推拿按摩:基本手法、穴位按摩- 针灸养生:基本手法、穴位选择、操作规范- 其他养生方法:气功、拔罐、刮痧等3. 中医养生调理实践- 养生调理案例分析- 养生调理方案制定与实施- 养生调理效果评价四、教学安排1. 课堂教学:包括理论讲授、案例分析、讨论等。

2. 实践教学:包括实训室操作、现场教学等。

3. 自学:包括阅读教材、完成作业、复习等。

五、考核方式1. 平时成绩:包括课堂表现、作业、实训报告等。

2. 期末考试:笔试或口试,考察学生对中医养生调理知识的掌握程度。

3. 实践操作考核:考察学生运用中医养生调理方法解决实际问题的能力。

六、教材与参考书目1. 教材:《中医养生调理》(请填写出版社及作者)2. 参考书目:- 《黄帝内经》- 《食疗养生学》- 《中药学》- 《推拿按摩学》- 《针灸学》七、教学资源1. 教学课件2. 实训室设施3. 网络资源八、教学进度安排(请根据实际情况填写教学进度安排表)九、教学评价1. 学生评价:通过课堂表现、作业、实训报告等对学生的学习情况进行评价。

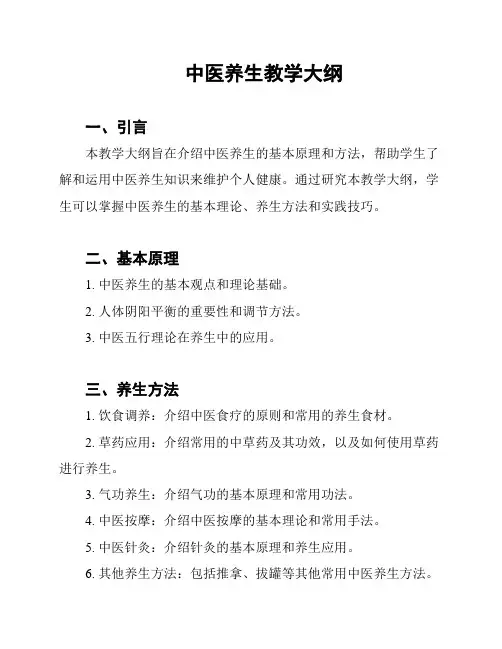

中医养生教学大纲

一、引言

本教学大纲旨在介绍中医养生的基本原理和方法,帮助学生了解和运用中医养生知识来维护个人健康。

通过研究本教学大纲,学生可以掌握中医养生的基本理论、养生方法和实践技巧。

二、基本原理

1. 中医养生的基本观点和理论基础。

2. 人体阴阳平衡的重要性和调节方法。

3. 中医五行理论在养生中的应用。

三、养生方法

1. 饮食调养:介绍中医食疗的原则和常用的养生食材。

2. 草药应用:介绍常用的中草药及其功效,以及如何使用草药进行养生。

3. 气功养生:介绍气功的基本原理和常用功法。

4. 中医按摩:介绍中医按摩的基本理论和常用手法。

5. 中医针灸:介绍针灸的基本原理和养生应用。

6. 其他养生方法:包括推拿、拔罐等其他常用中医养生方法。

四、实践技巧

1. 中医养生的日常实践技巧。

2. 如何根据个人体质选择合适的养生方法。

3. 养生常见问题及解决方法。

五、教学评估

1. 学生知识掌握情况的评估方法。

2. 学生实践能力的评估方法。

六、教学资源

1. 推荐书籍和文献资料。

2. 推荐网站和视频资源。

结语

通过本教学大纲的研究,学生将能够初步了解中医养生的基本原理和方法,能够应用中医养生知识来保持健康。

希望学生们能够通过研究和实践,探索出适合自己的养生方式,提升生活质量和健康水平。

以上为《中医养生教学大纲》的基本内容框架,具体教学细节和深入讲解可根据实际情况进行调整和补充。

中医养生学教案一、教学目标1、让学生了解中医养生学的基本概念和理论基础。

2、使学生掌握常见的中医养生方法和技巧。

3、培养学生树立正确的养生观念,养成良好的生活习惯。

二、教学重难点1、重点(1)中医养生学的基本理论,如阴阳五行、气血津液、脏腑经络等。

(2)常见的中医养生方法,包括饮食养生、起居养生、运动养生、情志养生等。

2、难点(1)如何将中医理论与实际养生方法相结合,让学生能够灵活运用。

(2)如何引导学生克服错误的养生观念,树立科学的养生观。

三、教学方法1、讲授法:讲解中医养生学的基本概念和理论。

2、案例分析法:通过实际案例分析,让学生更好地理解养生方法的应用。

3、小组讨论法:组织学生进行小组讨论,激发学生的思考和交流。

四、教学过程(一)导入通过提问引导学生思考养生的重要性,例如:“大家觉得健康重要吗?那你们平时有没有关注过如何保持健康呢?”(二)中医养生学的基本概念1、解释中医养生学的定义:中医养生学是在中医理论指导下,研究人类生命规律,寻找增强体质、预防疾病、延年益寿的方法,并运用这些方法颐养生命、增强体质、预防疾病,从而达到延年益寿的一门学科。

2、强调中医养生学与现代健康观念的结合。

(三)中医养生学的理论基础1、阴阳五行学说(1)简单介绍阴阳的概念,如阴阳的对立、互根、消长和转化。

(2)举例说明阴阳在人体生理和病理中的体现,如人体的寒热、动静等。

(3)讲解五行的相生相克关系,以及五行与五脏的对应关系。

2、气血津液(1)解释气血津液的生成、运行和作用。

(2)强调气血津液的平衡对健康的重要性。

3、脏腑经络(1)介绍五脏六腑的功能和相互关系。

(2)讲解经络的循行路线和作用。

(四)常见的中医养生方法1、饮食养生(1)讲解饮食的原则,如五味调和、饮食有节、因时制宜等。

(2)介绍常见的食物的性味和功效,如山药健脾、枸杞补肝肾等。

2、起居养生(1)强调作息规律的重要性,如早睡早起。

(2)讲解居住环境对健康的影响。

传统养生教学大纲(男女生)

(-)教学目的与任务

1、根据普通高校学生生理心理发育特点,以身体练习为主要手段,通过对传统导引术的学习激发学生对导引这种特定运动方式与保健养生的兴趣及对中华民族相关国粹的认识。

2、熟练教授学生导引运动的动作要领,了解锻练全身外在筋骨及内在气血运行的方法。

促进个人身心健康。

3、让学生初步掌握中医养生学的基础知识,养成良好的生活习惯,指导自己的生活。

(二)教学要求

学习本课程要求学生掌握传统导引术“八段锦"、"易筋经”的基本知识,基本要领。

提高学生对导引养生的认识,养成"终身锻炼身体"的良好习惯,激发对传统文化的兴趣。

(三)教学内容

1.理论知识:

(1)传统中医养生学理论知识(2)养生文化(养生文化的流源、诸子论养生)

2.基本技术:

(1)1、八段锦2 .、易筋经

附带:峨眉十二桩身体素质

(1)速度(2)耐力

(3)力量(4)灵敏

(5)柔韧(6)协调

(四)教学时数分配(年)。

中医五行养生教学大纲中医五行养生教学大纲中医学是中国传统医学的重要组成部分,其理论体系包括了阴阳学说、五行学说等。

五行学说是中医学中的重要理论之一,它是通过对自然界万物变化规律的观察总结而来的。

根据五行学说,人体与自然界的五行相互关联,相互影响,因此,通过调节五行的平衡来达到养生的目的。

本文将介绍中医五行养生的基本原则和方法。

一、五行学说的基本概念五行学说是中医学的重要理论之一,它包括金、木、水、火、土五个元素。

这五个元素相互制约、相互生克,相互之间存在着一种动态平衡的关系。

金生水,水生木,木生火,火生土,土生金。

这就是五行生克关系的基本规律。

在人体中,五行相应五脏,五脏相应五腑,五脏与五腑之间也存在着相应的生克关系。

二、五行与人体健康根据五行学说,人体与自然界的五行相互关联。

如果五行之间的平衡被打破,就会导致人体的健康问题。

比如,金克木,如果人体中的金元素过多,就会抑制木元素的生长,从而导致肝脏功能失调,出现各种肝病。

因此,保持五行的平衡对于人体的健康至关重要。

三、五行养生的基本原则1. 金克木,木克土,土克水,水克火,火克金。

根据五行生克关系,我们可以通过食物的选择来调节五行的平衡。

比如,食用一些木属性的食物,如蔬菜、水果等,可以增加木元素的含量,从而促进肝脏的健康。

2. 阳气和阴气的平衡也是五行养生的关键。

阳气代表了活动、热情、外向等特质,阴气代表了静止、冷静、内敛等特质。

保持阳气和阴气的平衡对于人体的健康非常重要。

可以通过适当的运动、饮食和调节生活作息来实现。

3. 根据五行学说,每个人都有自己的五行属性。

通过了解自身的五行属性,可以有针对性地调节五行的平衡。

比如,如果一个人的五行属性偏向金,那么他可以通过食用一些木属性的食物来调节五行的平衡。

四、五行养生的实践方法1. 饮食调节:根据五行学说,我们可以通过食物的选择来调节五行的平衡。

比如,肝脏对应木,可以多食用一些蔬菜、水果等木属性的食物,有助于促进肝脏的健康。

丽 水 学 院教 案课 程 名 称 : 中医养生学课 程 代 码 :授课专业班级 : 全校公选课授 课 教 师 : 陈 力职 称 : 副教授院 别 : 医学院开 课 学 期 : 11/12 学年第一学期年 月 日教案一一、授课题目:第一章 中医养生学概述二、教学时间安排:2学时三、教学目的、要求:掌握中医养生学的概念; 熟悉中医养生学的任务; 了解养生学的性质和特点。

四、教学重点和难点重点:中医养生学的概念;健康与亚健康;难点:中医养生学的性质和特点。

五、教学方法及手段课堂讲授为主,适当提问、讨论和举例,利用多媒体课件。

六、教学过程设计提出问题 (2分钟)同学们是否了解中医?是否接受过中医治疗?吃过哪些中药、 草药等?引发 同学们思考,激发学生学习中医养生学的欲望、好奇与兴趣。

绪论——同步播放多媒体课件一、养生与中医养生 (10 分钟)1.养生:根据生命发展的规律,采取能够保养身体,减少疾病,增进健康,延年益寿 的手段,所进行的保健活动。

养:护养、保养、调养、培养、补养;生:生命、生存、生长。

养生:保养生命,养护生命。

2.中医养生:在中医理论指导下,根据生命发展的规律,采取能够保养身体,减少疾病, 增进健康,延年益寿的手段,所进行的保健活动。

3.养生之道:“上古之人,其知道者,法于阴阳,和于术数, 《素问·上古天真论》说:。

食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,而尽终其天年,度百岁乃去”4.养生保健:养生相当于现代医学中所说的保健活动,所以,有时养生与保健合称为“养 。

生保健”二、健康与亚健康 (23 分钟)(一)健康没病可以看作是健康吗?指身体、心理、社会适应完全处于良好的状态,而不仅仅是单纯的没有生理 疾病或身体虚弱的状态。

指身体、心理、道德、社会适应完全处于良好的状态,而不仅仅是单纯的没 有生理疾病或虚弱状态。

(1)躯体健康(生理健康):是指人体结构完整,生理功能正常。

(2)心理健康:情绪稳定,积极向上,热爱生活,知足常乐,有良好心理状态。

中华传统养生课教学大纲中华传统养生课教学大纲中华传统养生课是一门旨在传承和弘扬中华传统养生文化的课程。

通过学习中华传统养生的理论和实践,人们可以了解到中华文化中对健康和养生的独特见解和方法。

本文将围绕中华传统养生课教学大纲展开讨论,介绍其内容和意义。

一、课程简介中华传统养生课是一门综合性课程,旨在传授中华传统养生的基本理论和方法,培养学生的养生意识和养生技能。

课程内容包括中医养生、饮食养生、运动养生、心理养生等多个方面,通过理论学习和实践训练相结合的方式,使学生能够全面了解和掌握中华传统养生的精髓。

二、课程目标中华传统养生课的目标是培养学生的养生意识和养生技能,使他们能够在日常生活中有效地保护和改善健康。

具体目标包括:1.了解中华传统养生的基本理论和原则;2.掌握中医养生的基本知识,了解中医养生的方法和技巧;3.学习健康饮食的基本原则和方法,培养良好的饮食习惯;4.掌握适合自己的运动方式,保持身体健康;5.了解心理养生的重要性,学会调节情绪和压力。

三、课程内容中华传统养生课的内容丰富多样,包括以下几个方面:1.中医养生:学习中医养生的基本理论和方法,了解中医养生的核心概念,如气血、阴阳、五行等。

同时,学习中医养生的常用技巧,如按摩、针灸、拔罐等,以及常见养生药材的使用方法。

2.饮食养生:学习健康饮食的基本原则和方法,了解中华传统饮食文化的独特之处。

学习如何根据个人体质和季节选择合适的食物,如何搭配食材以达到养生的效果。

3.运动养生:学习适合自己的运动方式,了解各种运动对身体的影响和益处。

学习如何正确进行运动,如何避免运动中的伤害。

同时,了解中华传统养生运动的特点和方法,如太极拳、气功等。

4.心理养生:了解心理养生的重要性,学习如何调节情绪和压力。

通过学习中华传统的冥想和放松技巧,培养良好的心理状态,提高身心健康水平。

四、教学方法中华传统养生课采用多种教学方法,旨在提高学生的学习效果和兴趣。

教学方法包括:1.理论讲授:通过教师的讲解,学生可以了解到中华传统养生的理论知识和实践经验。

中医养生学第九版教学设计一、课程简介中医养生学是指通过各种中医养生方法,达到保健、防病、治病的目的。

本课程主要介绍了中医养生学的基本理论、养生方法,以及中医药的养生应用等方面的知识。

二、教学目标1.掌握中医养生学的基本理论,了解中医养生的发展历程和现状;2.掌握中医养生的常用方法,如按摩、气功、调理等;3.了解中药饮食养生及其应用;4.通过本课程的学习,能够制定适合自己的中医养生计划,从而达到自我养生的目的。

三、教学内容1. 中医养生基本理论1.中医养生学的发展历程;2.中医保健养生的基本理念;3.中医养生学的基本知识,包括经络、气血、精神等方面的基本概念。

2. 中医养生基本方法1.按摩养生法:穴位按摩、推拿按摩等;2.气功养生法:五禽戏、太极拳等;3.饮食养生法:中药饮食的原理和应用;4.调理养生法:中医体质辨识、针灸调理等。

3. 中药养生应用1.中药饮食的原理和应用;2.中药调理养生的常见方法,如草药泡脚、中药蒸汽熏蒸等。

四、教学方法1.理论讲授:通过课堂讲解,将中医养生学的理论知识分步分层逐一讲解,帮助学生逐步理解;2.实践操作:通过实际操作,让学生更加深刻地理解中医养生学的方法和技巧;3.案例分析:通过案例的引入和分析,让学生更加深入地了解中医养生学的实际应用;4.课堂演示:通过课堂模拟、实物演示等方式,让学生在课堂中更好地理解知识点及其实际应用。

五、教学评估与考核方法1.课堂测验:在课程中设置一定的小测验,检测学生对相关知识点的掌握情况;2.学生实际操作及技能考核:在课程中设置一定的实际操作,考核学生的操作技能,以及对中医养生学的理解程度;3.期末考试:期末考试主要考核学生对于整个中医养生学课程的综合掌握程度。

六、课程参考教材1.《中医养生学》(第9版),王志强,人民卫生出版社;2.《中医养生学实践指南》(第2版),王靖丽,科学出版社;3.《中医养生学基础理论与实践》(第2版),王心怡,华中科技大学出版社。

中医养生学第九版教学设计一、教学目标1.了解中医养生学的基本概念、原理和起源;2.熟悉养生调摄的基本方法和技能;3.掌握中医养生学对于身体、心理和社交健康的影响;4.培养学生良好的养生生活方式和习惯。

二、教学内容1. 中医养生学的基本概念1.中医养生学的起源、发展和基本概念;2.养生的定义、特点和作用;3.中医养生学的基本原理和方法。

2. 养生调摄的基本方法和技能1.饮食调理:营养平衡、节制饮食、食疗等;2.运动保健:健身步法、气功养生、太极拳等;3.精神调整:心理保健、冥想养生、艺术疗法等;4.睡眠养生:睡眠质量、睡眠节律、睡眠环境等。

3. 中医养生学对于身体、心理和社交健康的影响1.中医养生学对于身体健康的保健作用;2.中医养生学对于心理健康的保健作用;3.中医养生学对于社交健康的保健作用。

4. 养生生活方式和习惯1.养生生活方式和习惯的养成;2.养生环境和条件的营造。

三、教学方法1.讲授:教师介绍知识点,强调重点、难点内容;2.实践:学生进行养生活动的实践操作;3.讨论:学生讨论和交流经验;4.案例研究:学生分析典型案例,探讨解决办法。

四、教学评价1.考核学生对中医养生学基本概念、原理和方法的理解;2.考核学生对养生调摄方法和技能的掌握;3.考核学生对身体、心理和社交健康保健的理解;4.考核学生养生生活方式和习惯的养成是否得当。

五、教学时长与安排1.教学时长:48学时;2.教学安排:每周3次,每次2学时。

六、教学资源1.教材:《中医养生学第九版》,高等教育出版社;2.PPT课件:详细介绍课件的设计和制作方法;3.养生调摄设备:低碳健身器材、气功球等。

三山区老年大学

《中医保健》课程教学大纲

课程中文名称:中医保健

学时:16节

课程性质:选修课

面向对象:中老年

考核方式:实操

一、培训目标

【中医养生学】深入理解、掌握养生的概念和理论框架,能够对各个养生理论模块的概念熟练掌握,并在能够联系生活中实践,熟悉中医基本理论,掌握两种以上基本中医诊法,熟练掌握四种中医适宜技术。

二、培训学时

中医保健:理论+实训各16节

三、教学方法

以PPT课堂讲授为主,课上实际操作为辅。

四、考核

以实操考核为主。

五、课程内容及学时分配

第一部分中医与养生基本理论

[教学目的与要求]

●掌握中医学的哲学基础和主要思维方法。

●掌握藏象、经络等在治未病中应用的理论要点。

[内容]

一、中医基本理论

(1)健康与亚健康的概念与本质

(2)阴阳学说、五行学说及其在医学上的应用

(3)脏腑学说及其辨证(五脏、六腑、奇恒之腑、脏腑之间的关系、脏腑关系图)

(4)疾病的产生(病因学说)与常见的亚健康状态

(5)经络(经络学说、十二经、经络与人体脏腑组织器官的关系、经络学说在医学上的应用)

二、中医养生基本理论

(1)一个关键——养肾在生命中的重要性

(2)两个基本点——“治未病”与“中医养生保健”

(3)三个要素——养规律、养心态、养习惯。

(4)四个基本方法——环境养生、情志养生、饮食养生、劳逸养生。

第二部分中医养生基本技能

[教学目的与要求]

●熟悉中医常用养生基本技能

●掌握中医常用养生基本技能的适应症及其注意事项[内容]

(1)经络及腧穴定位

(2)针灸基础理论

(3)推拿按摩基础理论及手法

(4)拔罐基础理论及手法

(5)刮痧基础理论及手法

(6)熏蒸基础理论及手法

(7)浸泡基础理论及手法

第三部分中医诊断技能类

[教学目的与要求]

●熟悉中医常用诊断技能

●掌握中医常用诊断技能的例证应用

[内容]

(1)手诊

(2)面诊

(3)舌诊

第四部分中医养生延衰技能

[教学目的与要求]

●熟悉中医常用养生延衰技能

●掌握中医常用养生延衰技能的例证应用

[内容]

(1)衰老与延缓衰老理论

(2)损美性问题处理原则

(3)生理性衰老处理原则

(4)病理性衰老处理原则

(5)肩部护理、肠胃护理、肾护理、腰脊护理

四、教学实践环节安排

多媒体理论教学

六、推荐教材或讲义及主要参考资料

中医养生学[规划教材] 马烈光主编出版社:中国中医药出版社出版时间:2012.8

授课老师:汪宏波毕业于安徽中医学院,中西结合专业。

中西医结合执业医师。

中医内科主治医师。