半夏泻心汤

- 格式:ppt

- 大小:98.50 KB

- 文档页数:15

半夏泻心汤化裁方剂疏郁泻心汤:半夏泻心汤与四逆散合方。

宣肺泻心汤:半夏泻心汤加桔梗、贝母、百部而成。

升清泻心汤:半夏泻心汤合痛泻要方而成。

开胃泻心汤:半夏泻心汤加鸡内金、炒薏仁而成。

宽胸泻心汤:半夏泻心汤与小陷胸汤合方而成。

化浊泻心汤:半夏泻心汤加藿香、佩兰、厚朴而成。

降逆泻心汤:半夏泻心汤加旋复花、苏子而成。

散痛泻心汤:半夏泻心汤加元胡、佛手片而成。

慢性胃炎:李克东运用半夏泻心汤加减治疗幽门螺旋杆菌相关性慢性胃炎92 例,效果较好。

基本方:半夏10g,干姜10g,党参15g,黄苓10g,黄连10g,吴茱萸6g,枳实8g,炙甘草10g,大枣5枚。

胃脘痛较甚者加延胡索10g;反酸甚者加瓦楞子10g;呕吐较甚者加陈皮10g;腹胀暧气者加川厚朴10g;有内热舌苔黄燥者可重用黄连,减少干姜用量;舌苔厚腻者加白术10g、佩兰10g;大便秘结者加大黄8g。

慢性溃疡性结肠炎:彭国英运用半夏泻心汤和桃花汤治疗慢性溃疡性结肠炎58 例。

所有病例均有不同程度的大便次数增多,质稀,有粘液或脓血,伴腹痛,里急后重,可持续或反复发作。

多因饮食不调或情志因素而诱发。

方药:半夏12g, 黄苓15g,黄连8g,党参12g,赤石脂30g (其中15g入煎剂,15g研粉冲服),薏苡仁30g (代梗米),干姜6g,大枣5枚,炙甘草10g,白术15g,木香10g, 煨豆蔻10g。

便血者加地榆炭、赤芍;脾肾阳虚加肉桂、补骨脂;病程较长,久泻滑脱加柯子。

胆汁返流性胃炎:邹春光等运用半夏泻心汤加味治疗胆汁返流性胃炎70例。

所有患者主要临床表现均为上腹部胀痛、恶心、口苦、食欲不振等。

方药:半夏、干姜、甘草、大枣各10g,黄连6g,党参、木香、厚朴、郁金各12g,蒲公英15g。

便秘者加枳实、大黄;寒证明显加吴茱萸、肉桂;夹食滞者加焦三仙;恶心加竹茹、生姜;暧气者加代赭石、旋覆花。

十二指肠炎:朱琳运用半夏泻心汤加减治疗十二指肠炎16例。

主要表现为消化不良,上腹胀,暧气,反酸,恶心呕吐,舌红,苔黄腻,脉弦滑。

半夏泻心汤-----治四肢冰冷,怕冷,肝火大、肺热、胃火大

四肢冰冷,怕冷,但是又肝火大、肺热、胃火大

四肢冰冷,怕冷,但是又肝火大、肺热、胃火大、慢性咽炎。

手脚冰冷、怕冷但因为内火大就不敢吃温性和热性的食物,两者很矛盾,不知道怎么办好。

冬天不用热水袋,脚就会一夜冰凉,冷

这是上热下寒、寒热错杂,用半夏泻心汤加减治疗。

半夏泻心汤,中医方剂名。

为和解剂,具有调和肝脾,寒热平调,消痞散结之功效。

主治寒热错杂之痞证。

心下痞,但满而不痛,或呕吐,肠鸣下利,舌苔腻而微黄。

临床常用于治疗急慢性胃肠炎,慢性结肠炎,慢性肝炎,早期肝硬化等属中气虚弱,寒热错杂者。

组成

半夏、黄连、黄芩、干姜、甘草、大枣、人参。

用量

半夏15g,黄芩、干姜、人参、炙甘草各9g,黄连3g,大枣4枚。

用法

上七味,以水一斗,煮取六升,去滓,再煎,取三升,温服一升,日三服。

现代用法:水煎服。

功用

寒热平调,消痞散结。

主治

寒热错杂之痞证。

心下痞,但满而不痛,或呕吐,肠鸣下利,舌苔腻而微黄。

方义

此方所治之痞,是小柴胡汤误下,损伤中阳,少阳邪热乘虚内陷所致。

治疗以寒热平调,消痞散结为主。

心下即是胃脘,属脾胃病变。

脾胃居中焦,为阴阳升降之枢纽,中气虚弱,寒热错杂,故为痞证。

脾气主升,肝气主降,升降失常,故见呕吐,肠鸣下利。

方中半夏散结消痞、降逆止呕,故为君药;干姜温中散邪,黄芩、黄连苦寒,邪热消痞,故为臣药;人参、大枣甘温益气,补脾气,为佐药;甘草调和诸药,为使药。

半夏泻心汤证医案半夏泻心汤是一副具有广泛应用价值的中药方剂,其组方精妙,药力独特。

本文将通过介绍几个临床案例来展示半夏泻心汤的疗效,并探讨其指导意义。

第一个病例是王先生,他一直感到胸闷、心悸,并伴有口苦、咽干等症状。

经过中医辨证论治,王先生被诊断为心火亢盛、痰热内盛。

根据中医理论,半夏泻心汤可以清除心中之火,解除胸闷症状。

于是,王先生开始服用半夏泻心汤。

经过一段时间的治疗,他的症状得到了明显缓解,心情也变得平静稳定。

这个案例告诉我们,半夏泻心汤在治疗心火亢盛的病症中有很好的疗效。

第二个病例是李女士,她患有慢性胃炎多年,经常出现胃脘不适、恶心呕吐等症状。

经过中医辨证,李女士被诊断为胃热伤阴,需要清热降火。

半夏泻心汤中的半夏和黄连具有清热降火的作用,对于治疗李女士的病症非常适用。

经过一段时间的治疗,李女士的胃病得到了明显缓解,精神状态也变得更好。

这个案例告诉我们,半夏泻心汤在治疗胃热伤阴引起的病症中有很好的疗效。

第三个病例是张先生,他长期面色苍白,虚弱无力,容易疲劳。

经过中医辨证,张先生被诊断为心脾两虚,需要益气健脾。

半夏泻心汤中的半夏和黄芩具有健脾益气的作用,对于治疗张先生的病症非常适用。

经过一段时间的治疗,张先生感到精力恢复,面色红润,体力也有了明显提升。

这个案例告诉我们,半夏泻心汤在治疗心脾两虚的病症中有很好的疗效。

通过以上几个案例的介绍,我们可以发现半夏泻心汤在不同的病症中都有很好的疗效。

半夏泻心汤的组方中选择了适合不同病症的草药,使其具备了清火、清热、益气、健脾的功效。

因此,半夏泻心汤不仅在临床中应用广泛,而且具有很好的治疗效果。

总之,半夏泻心汤是一副非常重要的中药方剂,具有广泛的应用价值。

通过上述临床病例的介绍,我们可以看到其在不同病症中的疗效。

因此,我们在日常临床实践中可以根据患者的病情,合理选用半夏泻心汤进行治疗,以取得更好的疗效。

同时,也需要加强对半夏泻心汤的研究,进一步挖掘其作用机制,为中医药的临床应用提供更多的科学依据。

浅谈半夏泻心汤半夏泻心汤首见于《伤寒杂病论》,具体条文如下,《伤寒论》第149条:“伤寒五六日,呕而发热者,柴胡证具,而以他药下之,柴胡证仍在者,复与柴胡汤。

此虽已下之不为逆,必蒸蒸而振,却发热汗出而解,若心下满而痛者,此为结胸也,大陷胸汤主之,但满而不痛者,此为痞,柴胡不中与之也,宜半夏泻心汤。

”《金匮要略》“呕吐下利病脉证治第十七”中第10条“呕而肠鸣,心下痞者,半夏泻心汤主之。

”半夏泻心汤在临床中广泛应用于胃肠道系统的疾病,胡希恕在讲解伤寒论时说“半夏泻心汤汤证,证见较多,如下利,肠鸣等……临床常用治胃肠功能紊乱。

”余本科实习时曾随石家庄市名中医赵振兴老师学习,老师运用半夏泻心汤善灵活变通,余不才,常摸不清头脑,为了更好的学习应用我有意识注意了一下其他医家对此方的运用经验,此从半夏泻心汤的配伍特点,应用指征,以及灵活应用等几个方面加以阐述,希冀自己能明其机理,而获验于临床。

半夏泻心汤的方药配伍特点。

半夏泻心汤汤由七味药组成:半夏,黄连,黄芩,干姜,人参,大枣,炙甘草。

历代医家多认为此方为治疗寒热错杂痞之主方,方中黄连黄芩苦寒以清除邪热,半夏干姜辛温降逆温中以祛寒,此二对药相配辛开苦降,上下调达而痞气易除;人参,大枣,炙甘草三药则顾护已伤之中焦,培补中气。

黄煌在分析此方时认为,黄连,半夏乃小陷胸汤中重要组成,干姜与黄连黄芩配伍则寓附子泻心汤意,而干姜人参,甘草大枣又寓理中汤之意,一方集数方之功。

而黄芩,黄连,干姜,人参为此方之核心。

半夏泻心汤的临床应用指征。

黄煌在《经方一百首中》将其概括为:上呕中痞下利。

在临床上我们可以见到患者心下痞满,恶心呕吐,或者伴有肠鸣,便溏或者下利等一系列胃肠道的症状,“并兼见心烦,失眠等精神症状”(《经方一百首》黄煌),兼见症状可能是“胃不和则卧不安”的表现。

此外半夏泻心汤的舌象也有一定的辨证意义,一般表现为舌质淡红或边尖红,苔腻,黄白相间或者黄白交替出现。

谈谈心下痞的问题。

半夏泻心汤半夏泻心汤同名方剂约有两首,其中《伤寒论》记载者为常用方,其组成为半夏12g、黄芩9g、干姜9g、人参9g、黄连3g、炙甘草9g、大枣4枚,具有平调寒热,散结除痞之功效。

主治少阳证误下损伤中阳,外邪乘虚内入,以致寒热互结中焦所致痞证,现代常用于治疗急慢性胃肠炎、胃肠功能紊乱、胃溃疡、小儿消化不良等属寒热错杂,脾胃虚弱者。

《伤寒论》方之半夏泻心汤该方剂是治疗胃肠道及肝胆系统疾病的方剂,主要治疗寒热互结症见痞、呕、下利者。

但该方剂不仅仅是对症治疗,而且有明显的抗病原微生物作用,特别是对肝炎病毒、幽门螺旋杆菌的高度抑制作用,十分有利于肝炎、胃炎、胃溃疡的治疗[1]。

同时发现该方剂不仅有保肝作用,而且还有抗肝硬化作用,不仅能促进胃肠功能,调节胃肠运动,而且还有抗溃疡作用,同时有抗炎、抗氧化损伤、促进调节免疫功能的作用,改善心功能及血液流变学功能,这十分有利于上述适应证的治疗[1]。

更重要的是对神经、内分泌系统的保护、促进、调节作用,对神经性胃炎以及某些免疫性疾病的治疗十分重要[]。

组成:半夏12g、黄芩9g、干姜9g、人参9g、黄连3g、炙甘草9g、大枣4枚半夏半升(洗),黄芩、干姜、人参、甘草(炙)各三两,黄连一两,大枣十二枚(擘)。

功用主治《伤寒论》方之半夏泻心汤具有和胃降逆,平调寒热,散结除痞之功效。

主治寒热互结之痞证[2]。

症见寒热中阻,胃气不和,心下痞满而不痛,或干呕,或呕吐,肠鸣下利,苔腻微黄,脉弦滑。

用法用量:上七味,以水1升,煮取600毫升,去滓,再煎取300毫升,分二次温服。

以水一斗,煮取六升,去滓;再煎取三升,温服一升,一日三次。

方解本方配伍特点:温清并用,辛开苦降,补泻兼施。

此方所治之痞,原系小柴胡汤证误下,损伤中阳,外邪乘虚内入,以致寒热互结,而成心下痞。

痞者,痞满不通,上下不能交泰之谓]。

心下即是胃脘,属脾胃病变。

脾胃居中焦,为阴阳升降之枢纽,今中气虚弱,寒热互结,遂成痞证。

门老运用半夏泻心汤经验谈中医书友会第2437期每天一期,陪伴中医人成长I导读:半夏泻心黄连芩,干姜草枣人参行,辛开苦降消痞满,治在调阳又和阴。

《伤寒论·辨太阳病脉证并治》载:“但满而不痛者,此为痞,柴胡不中与之,宜半夏泻心汤。

”本方为中医治疗寒热错杂性胃肠疾病的主要方剂。

(编辑/唐义超)半夏泻心汤作者/门纯德【组成】半夏10g 黄芩9g 干姜6g 人参6g 川黄连6g 炙甘草6g 大枣4枚【用法】水煎服。

【主治】胃气不和,症见心下痞满不痛,或干呕、或呕吐,肠鸣下利,舌苔薄黄而腻,脉弦数。

【方义体会】本方原治少阳证因误下而成的痞证。

少阳证误下则使脾胃之气受损,邪气乘虚而入,使寒热互结于中焦,致使中焦脾胃升降失调,气机不畅,运化失职而见心下痞满,呕逆及肠鸣下利等证。

方中半夏为君,辛苦入胃,以和胃消痞,降逆止呕;辅以干姜辛温散寒,增强其辛开散结之功;黄连、黄芩苦寒泄热,增强其苦降除逆之力;佐以人参、炙甘草、大枣补脾益气以和中。

本方寒热、辛苦、补泻同施,配伍合理,用药巧当,从而使胃气得和,升降复常则痞满吐利诸症自除。

【临床应用】本方因立法周全,配伍合理,用药巧当,临床上不仅仅是治少阳误下成痞。

凡寒热互结成痞,以及湿热中阻,脾胃虚弱,升降失调所造成的痞证均可应用,且效果满意。

一、慢性胃炎例:杨某,男,47岁。

患慢性浅表性胃炎三年余,常自服各种健胃西药及中成药以调理,病情时好时坏。

近日因进甜食量多,则病情加剧,症见:脘腹胀闷、噫气、呕逆;有时酸水上泛,舌苔薄白,脉细弦。

投以半夏泻心汤,半夏10g,川黄连6g,黄芩9g,干姜9g,炙甘草6g,党参12g,大枣4枚,水煎饭前服三剂。

一剂后腹胀除,余症轻,两剂后诸症消然。

二、消化性溃疡例:王某,男,67岁。

患胃及十二指肠溃疡二十余年,曾多方求治,终未痊愈。

见痛苦病容,形体消瘦。

自述:心口隐隐作痛,或嘈杂烦乱,满闷不适,每饥饿时发作,常噫气吞酸、恶心欲吐、饮食不下、大便溏薄,诊其脉象细紧,舌尖略红。

半夏泻心汤证医案1. 简介半夏泻心汤是中医经典方剂之一,用于治疗胸腹间有痞块、胃脘不舒、呕吐等症状。

本文将介绍一个真实的医案,展示半夏泻心汤的临床应用。

2. 医案2.1 患者基本信息•姓名:李某•性别:男•年龄:45岁•主诉:胸闷、腹胀、呕吐2.2 病史患者李某是一名45岁的男性,过去身体健康无大碍。

近期他开始出现胸闷、腹胀、呕吐等不适症状,就诊于中医门诊。

2.3 辨证分析根据患者的主诉和辨证分析,中医师初步判断为“饮食积滞”证。

2.4 方剂选择及用药原则根据饮食积滞证的特点,中医师决定使用半夏泻心汤进行治疗。

该方剂以半夏为主药,具有破坚散结、导滞通气的作用,可用于治疗胸腹间有痞块、胃脘不舒、呕吐等症状。

2.5 处方•半夏 5克•黄芩 10克•生姜 3片•大枣 5枚2.6 用药方法将以上药物洗净后,加入适量清水一同煎煮,取汁饮服。

2.7 治疗过程及效果患者李某按时服用半夏泻心汤,并注意饮食调理。

经过3天的治疗,他的胸闷、腹胀和呕吐等不适感明显缓解。

继续治疗7天后,他的症状完全消失。

3. 医案分析3.1 疾病机理分析根据患者的临床表现和治愈情况来看,他属于饮食积滞证。

这种证型常见于长期饮食不规律、暴饮暴食等不良生活习惯所致。

积滞体内导致胸腹间有痞块、胃脘不舒、呕吐等症状。

3.2 方剂选择分析半夏泻心汤是治疗饮食积滞证的经典方剂之一。

其中主药半夏具有破坚散结、导滞通气的作用,能够有效消除胸腹间的痞块感。

黄芩具有清热解毒的作用,可减轻胃脘不舒的症状。

生姜和大枣则具有温中散寒、调和药性的作用,有助于加强方剂的整体效果。

3.3 治疗效果评估患者李某在经过半夏泻心汤的治疗后,其胸闷、腹胀和呕吐等不适感明显缓解,并最终完全消失。

这表明该方剂对治疗饮食积滞证具有较好的效果。

4. 总结半夏泻心汤是一种应用广泛且有效的中医方剂,能够治疗饮食积滞引起的胸闷、腹胀、呕吐等症状。

本文通过一个真实的医案,展示了半夏泻心汤的临床应用过程和治疗效果。

半夏泻心汤(转载作品如有侵权请告知)1,原文《伤寒论149条》伤寒五六日,呕而发热者,柴胡汤证具,而以他药下之,柴胡证仍在者,复与柴胡汤。

此虽已下之,不为逆,必蒸蒸而振,却发热汗出而解。

若心下满而硬痛者,此为结胸也,大陷胸汤主之;但满而不痛者,此为痞,柴胡不中与之,宜半夏泻心汤。

方十五。

半夏(洗,半升)黄芩干姜人参甘草(炙,各三两)黄连(一两)大枣(擘,十二枚)上七味,以水一斗,煮取六升,去滓;再煎取三升,温服一升,日三服。

须大陷胸汤者,方用前第二法。

(一方用半夏一升。

)2,原文《金匮要略*呕吐哕下利》呕而肠鸣,心下痞者,半夏泻心汤主之。

(十)半夏泻心汤方:半夏半升(洗)黄芩三两干姜三两人参三两黄连一两大枣十二枚甘草(炙)三两上七味,以水一斗,煮取六升,去滓,再煮取三升,温服一升,日三服。

半夏泻心汤出自东汉著名医学家张仲景所撰《伤寒论》,由半夏、黄芩、黄连、炙甘草、干姜、人参、大枣七味药组成,方中重用半夏和胃降逆止呕,为全方之君药;黄芩、黄连苦寒泄热;干姜、半夏辛温散寒,寒热并用,辛开苦降;更佐人参、大枣、炙甘草补益脾胃,共达调和中焦脾胃升降之功。

本方为少阳误下成痞所设,是辛开苦降、寒温并用、攻补兼施、调和脾胃的代表方剂。

因其配伍精当,效专力宏,故后世广泛应用于各种消化系统等疾病的治疗。

在应用半夏泻心汤时,应重点掌握寒热虚实四要点。

一为虚:脾气虚、胃阳弱而见乏力便溏、泄泻;二为实:气机升降失常而见胃脘痞满、腹胀;三为寒:胃阳不足而见恶食生冷、脘腹冷痛;四为热:脾胃运纳不健、食积化热上蒸而见口舌生疮、口干口苦、舌红苔黄、脉数等。

近年来药理研究证明本方能增加胃黏蛋白的含量,显著降低溃疡指数,具有抗胃溃疡作用,是一个有效的胃黏膜保护剂。

其作用机理可能是加强胃黏膜、黏液屏障作用,促进黏膜细胞再生修复、胃黏蛋白分泌及加强黏蛋白合成等,加快了溃疡的愈合过程。

本方能促进机体清除氧自由基,减轻或阻断组织的脂质过氧化反应,同时提高sod活力。

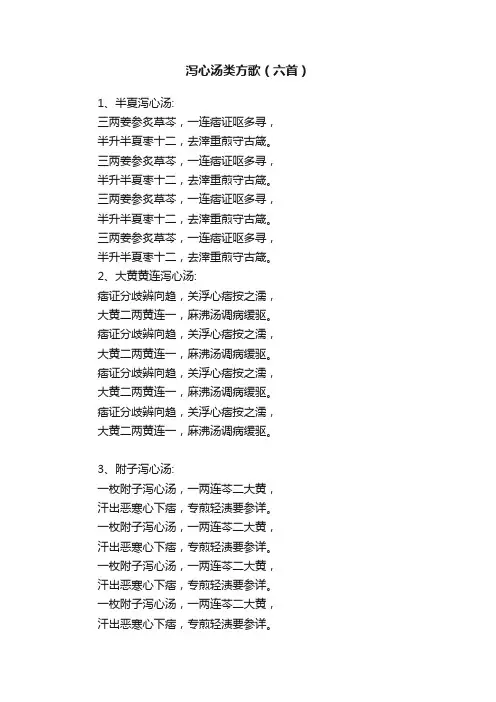

泻心汤类方歌(六首)1、半夏泻心汤:三两姜参炙草芩,一连痞证呕多寻,半升半夏枣十二,去滓重煎守古箴。

三两姜参炙草芩,一连痞证呕多寻,半升半夏枣十二,去滓重煎守古箴。

三两姜参炙草芩,一连痞证呕多寻,半升半夏枣十二,去滓重煎守古箴。

三两姜参炙草芩,一连痞证呕多寻,半升半夏枣十二,去滓重煎守古箴。

2、大黄黄连泻心汤:痞证分歧辨向趋,关浮心痞按之濡,大黄二两黄连一,麻沸汤调病缓驱。

痞证分歧辨向趋,关浮心痞按之濡,大黄二两黄连一,麻沸汤调病缓驱。

痞证分歧辨向趋,关浮心痞按之濡,大黄二两黄连一,麻沸汤调病缓驱。

痞证分歧辨向趋,关浮心痞按之濡,大黄二两黄连一,麻沸汤调病缓驱。

3、附子泻心汤:一枚附子泻心汤,一两连芩二大黄,汗出恶寒心下痞,专煎轻渍要参详。

一枚附子泻心汤,一两连芩二大黄,汗出恶寒心下痞,专煎轻渍要参详。

一枚附子泻心汤,一两连芩二大黄,汗出恶寒心下痞,专煎轻渍要参详。

一枚附子泻心汤,一两连芩二大黄,汗出恶寒心下痞,专煎轻渍要参详。

4、生姜泻心汤:汗余痞证四生姜,芩草人参三两行,一两干姜枣十二,一连半夏半升量。

汗余痞证四生姜,芩草人参三两行,一两干姜枣十二,一连半夏半升量。

汗余痞证四生姜,芩草人参三两行,一两干姜枣十二,一连半夏半升量。

汗余痞证四生姜,芩草人参三两行,一两干姜枣十二,一连半夏半升量。

5、甘草泻心汤:下余痞作腹雷鸣,甘四姜芩三两平,一两黄连半升夏,枣枚十二擘同烹。

下余痞作腹雷鸣,甘四姜芩三两平,一两黄连半升夏,枣枚十二擘同烹。

下余痞作腹雷鸣,甘四姜芩三两平,一两黄连半升夏,枣枚十二擘同烹。

下余痞作腹雷鸣,甘四姜芩三两平,一两黄连半升夏,枣枚十二擘同烹。

6、旋复代赭汤:五两生姜夏半升,草旋三两噫堪凭,人参二两赭石一,枣十二枚力始胜。

五两生姜夏半升,草旋三两噫堪凭,人参二两赭石一,枣十二枚力始胜。

五两生姜夏半升,草旋三两噫堪凭,人参二两赭石一,枣十二枚力始胜。

五两生姜夏半升,草旋三两噫堪凭,人参二两赭石一,枣十二枚力始胜。

半夏泻心汤证医案

病案:李某某,女性,28岁。

主诉:心胸痞闷、心悸,每当

情绪激动时加重,伴有口苦纳少,舌苔白腻等症状。

中医诊断:半夏泻心汤证。

处方:半夏10克,黄连10克,黄芩10克,

生姜3片,人参3克,甘草6克。

服用5剂。

经过5剂的半夏泻心汤治疗后,患者的心胸痞闷、心悸症状明显缓解,口苦纳少的症状减轻,舌苔也有所改善。

患者情绪波动时的症状明显减轻,并且精神状态更加平稳。

根据患者的病情变化,我们决定继续给予半夏泻心汤治疗,以巩固疗效。

通过这个病案,可以看出半夏泻心汤对于半夏泻心汤证的疗效显著。

该病案中患者的主要症状是心胸痞闷、心悸,伴有口苦纳少、舌苔白腻等证候。

半夏泻心汤是一种方剂,具有泻肺、降气、清热的作用。

其中半夏、黄连、黄芩具有泻肺降气的作用,可以缓解心胸痞闷、心悸等症状;人参、甘草则具有益气养阴的作用,可以改善口苦纳少的症状。

综上所述,半夏泻心汤是一种适用于半夏泻心汤证的方剂,并且具有显著的疗效。

半夏泻心汤法!(附经方剂量换算表)1.半夏泻心汤加吴茱萸(或肉桂):主治慢性胃炎伴有泛酸、呕恶者,方中黄连与吴茱萸配伍,为左金丸,有抑肝和胃制酸之功效。

具体应用时,黄连与吴茱萸的用量比例为2:1。

若将吴茱萸改为肉桂,为交泰丸,有交通心肾,清心安神之效。

应用时,黄连与肉桂的用量比例为2:1为宜。

2.半夏泻心汤加夏枯草:主治慢性胃炎伴有头痛、失眠者,方中半夏与夏枯草为对药,半夏五月而生,夏枯草五月而枯,阴阳交替,引阳入阴,颇宜失眠症;夏枯草还可解肝经郁热之头痛,国医大师朱良春在此基础上加入珍珠母,以入肝安魂,用于多种肝病所致之顽固性失眠。

3.半夏泻心汤加藿香三味:即加藿香、佩兰、砂仁,此三味有醒脾开胃之功,合用之,主治湿浊阻中,阻遏纳运,五谷不馨,口腻而黏,或时有黏沫吐出,舌苔细腻,具体应用时,藿香三味以后下为宜。

4.半夏泻心汤加四神丸:主治慢性胃肠炎,湿热阻中,寒湿下注,上见痞满,下见泄泻,并见腹部隐隐作痛,舌苔白腻而滑。

具有请上温下、除寒止泻之功。

五味子用量宜小,量大易有作酸之虞。

5.半夏泻心汤加木香、九香虫:主治湿热阻中,胃气不降,郁而作痛,木香可以醒脾祛湿,九香虫善于散郁止痛,两味配伍,又有通络开窍之效,有人用此代替麝香,用于脑中风,也是经验一得。

半夏泻心汤加三花:即厚朴花、代代花、佛手花,三花具有辛香开胃、健脾化湿的功效。

主治慢性胃炎,湿热阻中,气机不利,引起胃脘不舒,时时胀满,尤以午后为甚,或伴有呃逆,舌面有淡淡白腻苔,脉象沉滞者。

6.半夏泻心汤加防风、荜茇:主治慢性胃肠炎,伴有腹部气机不舒,时有肠鸣,口气秽浊,或矢气多,大便不畅。

防风、荜拨具有整肠、理气、除腐、化浊之功效,对于腹部痞满,矢气频频者,乃为对应之举。

7.半夏泻心汤加鸡矢藤、鸡内金:主治慢性胃炎之纳呆食积者,鸡矢藤药性和缓,有明显的健脾和胃功效,特别宜于小儿和老人消化不良者;而鸡内金消食化积力强,二味合用,既可增进食欲,又可健脾消积,配入半夏泻心汤中,能明显提高消食运化功效。

[半夏泻心汤]半夏泻心汤几则医案篇一: 半夏泻心汤几则医案1 半夏泻心汤治疗小儿滞顾王某,男性,1.3岁,2006年5月15日初诊。

患儿2月前出现口水增多,不停流涎,渐致口周糜烂红疹成片,哭闹不安。

多方-治疗不效。

诊断:滞顾。

治宜清热燥湿健脾。

方予半夏泻心汤加减:法半夏6g,黄芩10g,黄连3g,党参10g,干姜6g,土获等15g,砂仁3g,甘草10g 每日1剂,水煎分服。

5月22日复诊:流涎减少,红疹渐消,溃面缩小。

继服5剂痊愈。

按:本例患儿乃脾胃虚弱,湿热内蕴所致,半夏泻心汤具有健脾和胃、燥湿清热之功,故能药到病除,效如桴鼓。

2 半夏泻心汤治疗耳鸣不寐证李某,女性,57岁,教师,2007年10月29日初诊。

患者耳鸣、失眠、吞咽不利2月余,耳如蝉鸣;咽中阻塞感,吞咽不利,食干性食物尤其明显;每晚睡眠2h左右,入睡难或醒后即不能再睡,精神不振,乏力,舌正红苔白,脉弦细;平素易生气。

检查:咽暗红,咽后壁淋巴滤泡增生;胃镜示:浅表性胃炎,食管炎。

综合脉症,诊为痰热互结,气机不利之证。

治以辛开苦降、疏肝理气为法。

方以半夏泻心汤加减:半夏30g,黄芩10g,黄连3g,干姜12g党参15g 柴胡15g,炙甘学15g,威灵仙30g每日1剂,水煎分服。

11月5日复诊:服药后耳鸣、失眠大减,吞咽不利减轻,守上方加厚朴10g继服6剂。

11月12日二诊:诸症若失,停上药,改服逍遥丸巩固疗效,井嘱其注意饮食宜忌,调畅情志。

其后病痊。

按:本例患者为湿热交阻,气机不利,清阳不升,痰热内扰所致。

治以半夏泻心汤加柴胡,辛开苦降,疏理气机;加威灵仙以增祛湿消痰通络之力。

诸药合用使痰热得清,气机条畅,耳鸣、不寐等症自除。

“患儿,5岁,男。

1986年11月初诊。

其母代诉:自幼体质虚弱,消瘦倦怠,易患外感,厌食尤甚,时时欲呕,腹胀不适,夜间更甚,大便日行1~2次,稀便且有不消化食物。

经某医院化验检查,确诊为缺锌,故要求服中药。

查体:发育尚可,营养不良,面色萎黄,头发焦枯,脉细数,舌质尖红,苔厚,淡黄。

半夏泻心汤证医案

病人,女,30岁,主诉胸闷气短,腹胀便溏已有半年,近日

加重,舌苔黄厚,脉滑数。

初步诊断为半夏泻心汤证。

处方:半夏10克,黄芩10克,茯苓10克,生姜10克,甘草

6克,大枣4枚。

服半夏泻心汤3剂后,病人胸闷气短明显好转,脉滑数改善,舌苔略有清瘦,腹胀便溏有所减轻。

续方:半夏10克,黄芩10克,茯苓10克,生姜10克,炙甘

草6克,大枣4枚。

经过继续服用半夏泻心汤2周,病人症状完全消失,舌苔正常,脉象和腹胀便溏问题已经解决。

医案分析:该病人的症状表现为胸闷气短、腹胀便溏,舌苔黄厚,脉滑数。

根据中医诊断,属于中焦湿热蕴结证型。

半夏泻心汤主要是用来治疗心气郁结,以及脾胃湿热互结所致的症状。

半夏泻心汤中的半夏具有镇心静气、降逆化痰的作用,黄芩和茯苓具有清热利湿的功效,生姜能调和胃气,甘草有益气活血的功效,大枣有养心宁神的作用。

综合上述成分,该方对于治疗该病人的症状非常有效。