第七节:探究运动和力的关系

- 格式:ppt

- 大小:223.50 KB

- 文档页数:9

教学目标:1.熟悉力的概念,了解力对物体运动的影响;2.能够通过实验和观察,探究力对物体的影响并归纳总结;3.引导学生通过实践,培养动手动脑的能力,培养观察和实验的能力。

教学内容与步骤:一、导入(10分钟)1.导入问题:同学们,我们在日常生活中经常会用到力,力对物体有什么影响呢?2.引入力的概念:请学生回答力的定义。

介绍力是一种物体之间相互作用的力量,能够改变物体的形状、速度或方向。

3.引导问题:你们有没有观察过力对物体运动的影响呢?二、实验探究力对物体运动的影响(20分钟)1.实验1:利用弹簧秤测量拉力的大小和方向。

请同学们自行组队进行实验,记录实验数据。

2.实验2:利用斜面倾斜方式,观察物体受到斜面的作用力是如何影响物体的运动的。

同样,请同学们组队进行实验,记录实验数据。

三、实验结果讨论(15分钟)1.学生展示实验数据:请每个小组派一名代表上台展示实验结果。

2.教师引导讨论:根据实验结果,引导学生总结力对物体运动的影响。

可以探讨的问题有:拉力的大小和方向对物体的运动有何影响?斜面的作用力对物体运动有何影响?四、制作小海报总结力对物体运动的影响(30分钟)1.学生分组制作小海报:请学生根据讨论的内容,自行分组制作小海报,展示力对物体运动的影响。

要求包括图像和文字。

2.学生展示小海报:请每个小组派一名代表上台展示制作的小海报,并进行讲解。

五、知识巩固与拓展(15分钟)1.学生思考问题:通过学习和实验,你们还能想到哪些力对物体运动的影响呢?请学生回答并进行讨论。

2.更多拓展:可以引导学生思考重力、摩擦力、浮力等对物体运动的影响。

六、课堂小结与延伸(10分钟)1.教师进行课堂小结:本堂课我们通过实验探究力对物体运动的影响,并总结了拉力和斜面作用力对物体的影响。

2.延伸学习:鼓励学生在日常生活中多观察和实践,尝试寻找更多的力对物体运动的影响。

教学反思:1.设计实验环节要充分考虑学生的实际操作能力,保证实验顺利进行。

运动和力的关系实验报告运动和力的关系实验报告引言:运动和力是物理学中非常重要的概念,它们之间的关系一直以来都备受关注。

本实验旨在通过一系列实验,探究运动和力之间的关系,并通过实验数据和分析得出结论。

实验一:力的作用与物体运动的关系实验目的:通过改变施加在物体上的力的大小,观察物体的运动情况,探究力对物体运动的影响。

实验步骤:1. 准备一个小球和一个斜面,将小球放在斜面上。

2. 逐渐增加施加在小球上的力的大小,记录小球的运动情况,包括滚动的速度、滚动的距离等。

实验结果与分析:通过实验观察,我们可以发现当施加在小球上的力较小时,小球的滚动速度较慢,滚动距离较短;而当施加的力逐渐增大时,小球的滚动速度也随之增加,滚动距离也相应增加。

这表明力的大小与物体的运动速度和距离有着密切的关系。

力越大,物体的运动速度和距离也越大。

实验二:力的方向与物体运动的关系实验目的:通过改变施加在物体上的力的方向,观察物体的运动情况,探究力的方向对物体运动的影响。

实验步骤:1. 准备一个小车和一条直线轨道,将小车放在轨道上。

2. 分别向前、向后、向左、向右施加力,记录小车的运动情况,包括前进、后退、左移、右移的距离等。

实验结果与分析:通过实验观察,我们可以发现当施加在小车上的力的方向与小车的运动方向一致时,小车会向前或向后运动;而当施加的力的方向与小车的运动方向垂直时,小车会向左或向右运动。

这表明力的方向与物体的运动方向有着密切的关系。

力的方向决定了物体的运动方向。

实验三:力的大小与物体的加速度的关系实验目的:通过改变施加在物体上的力的大小,观察物体的加速度变化情况,探究力的大小对物体的加速度的影响。

实验步骤:1. 准备一个滑轮和一根绳子,将绳子固定在滑轮上,并将另一端绑在一个物体上。

2. 逐渐增加施加在物体上的力的大小,记录物体的加速度变化情况。

实验结果与分析:通过实验观察,我们可以发现当施加在物体上的力较小时,物体的加速度较小;而当施加的力逐渐增大时,物体的加速度也随之增大。

第七章第七节牛顿第一定律教学设计新疆兵团农一师十二团中学孙小兵【设计思想】本节课的主题是探究运动和力的关系。

在教学过程中,通过教师引导、学生探究、讨论分析、得出结论的方式,使学生把抽象的理论和现实联系起来,实现学生自主探究、分析、合作、交流、推理等能力的培养。

【教学目标】1.知识与技能(1)牛顿第一定律成立的条件。

(2)了解力是改变物体运动状态的原因。

(3)惯性是一切物体具有的性质。

2.过程与方法(1)通过实验探究知道力对物体运动状态的影响。

(2)通过自主实验、视频资料知道任何物体都有惯性。

3.情感、态度与价值观通过学习,了解科学发展的特点是不断革故鼎新的过程,使学生树立正确的科学观。

【教学重点】牛顿第一定律成立条件,惯性的概念。

【教学难点】由实验现象进行推理,一切物体都具有惯性,惯性大小的量度。

【主要环节】教科书中的实验由学生自主完成,在实验过程中教师给予指导,引导学生进行思考和讨论。

可以请学生利用手边物品自主设计惯性实验。

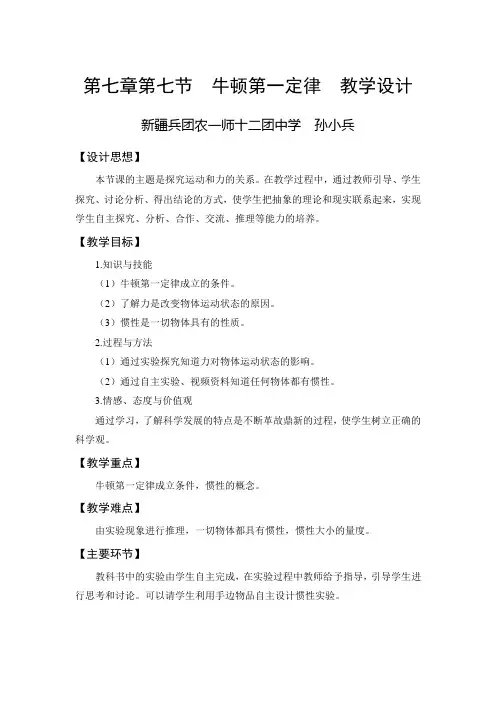

【教案】一、提出问题:力的作用效果是什么?二、力对物体的运动状态会产生怎样的影响呢?1.展示课件,提出问题(1)物体运动需要力维持?(2)物体运动不需要力维持?介绍:从亚里士多德到伽利略、笛卡尔和牛顿,认知在不断深入,强调科学就是在这样不断质疑和探究中接近真理的。

2.实验探究(1)注意控制变量(教师指导实验)。

(2)讨论、推理(教师引导得出牛顿第一定律)。

(3)强调条件:运动物体不受力,保持匀速直线运动。

静止物体不受力,保持静止状态。

3.力是改变运动状态的原因三、惯性观看看视频,学生自主设计实验。

结论:一切物体都有惯性。

提问:物体惯性大小与什么因素有关?观看视频,了解质量是惯性大小的量度:质量越大,惯性越大。

【教学反思】在这节课中,教师把学生自主学习放在主要位置,实验前没有强调学生应该怎样、不要怎样,而是在实验过程中进行指导,这样的尝试使学生在实验中出现的问题能被及时发现,在学生的思考讨论后,能加深他们对实验的认识,对今后的学习会产生一定的指导作用。

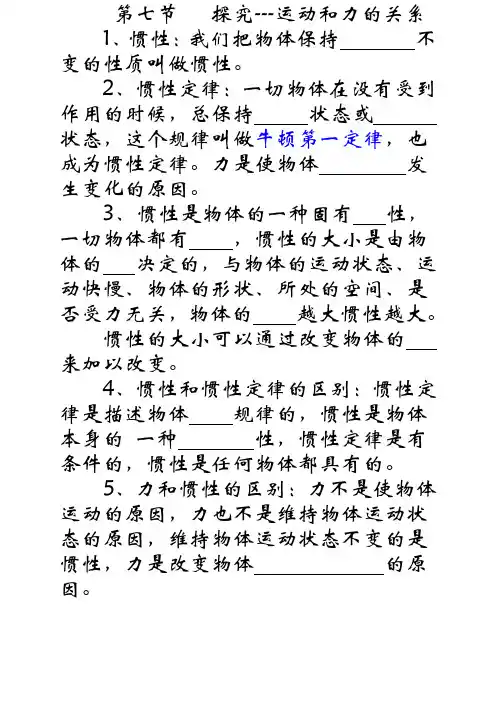

第七节探究---运动和力的关系1、惯性:我们把物体保持不变的性质叫做惯性。

2、惯性定律:一切物体在没有受到作用的时候,总保持状态或状态,这个规律叫做牛顿第一定律,也成为惯性定律。

力是使物体发生变化的原因。

3、惯性是物体的一种固有性,一切物体都有,惯性的大小是由物体的决定的,与物体的运动状态、运动快慢、物体的形状、所处的空间、是否受力无关,物体的越大惯性越大。

惯性的大小可以通过改变物体的来加以改变。

4、惯性和惯性定律的区别:惯性定律是描述物体规律的,惯性是物体本身的一种性,惯性定律是有条件的,惯性是任何物体都具有的。

5、力和惯性的区别:力不是使物体运动的原因,力也不是维持物体运动状态的原因,维持物体运动状态不变的是惯性,力是改变物体的原因。

【知识点】惯性我们把物体保持的性质叫惯性。

一切物体都具有惯性,所以惯性是物体所固有的一种属性。

惯性的大小只与物体的有关,而与物体的运动状态和是否受力等无关。

【对应练习】【填空题】1、行驶的火车中,挂在行李架上的小包突然向前运动,说明火车正在行驶,若小包突然右摆,说明火车正在向转弯.2.(2011江苏泰州)如图10所示,用力击打鸡蛋下面的硬纸片,可以发现硬纸片被击飞而鸡蛋却落在杯中,鸡蛋没有飞出是因为鸡蛋具有;硬纸片被击飞说明力可以改变物体的。

3、摩托车在急驶的过程中是利用飞越障碍的.4、(09浙江雅戈尔)如图所示,在行驶的列车内的水平桌面上,放臵一个气泡水平仪,水平仪的气泡突然向前移动,由此可知,列车的运动状态发生可能发生的变化是加速(“加速”或“减速”)。

5(11〃三明)如图(a)所示,盛有水的烧杯随小车一起水平向右做匀速直线运动,当烧杯中的水面出现如图(b)所示的状态时,则小车此时正在做(迭填“加速”、“减速”或“匀速”)运动,做出上述判断的根据是水具有。

答案:减速惯性6.(2011年安徽省)沿东西方向直线运动的火车突然刹车,车箱里的乘客看到水平桌面上的小球朝着自己滚动过来(如图所示),这是由于小球具有____的缘故。

【名师解读】八年级物理精品导学学案(北师大版)第七章运动和力第七节探究运动和力关系B【学习目标】1.知道牛顿第一定律的内容.2.通过牛顿第一定律的学习,正确认识力和运动的关系.3.通过“斜面小车”实验,认识控制变量法和理想实验法研究物理问题的思想方法.【主体知识归纳】1.牛顿第一定律:一切物体在没有受到外力作用的时候,总保持静止状态或匀速直线运动状态.2.“斜面小车”实验:该实验体现了研究物理问题的两个重要方法:控制变量法和理想实验法.控制变量法:控制某些因素不变,只研究某一个因素的变化对物理结果影响的实验方法.理想实验法:以真实的实验为基础,以科学的逻辑推理为依据,在思维中虚拟的实验.【基础知识精讲】1.“斜面小车”实验的科学方法课本图9-1所示的实验称“斜面小车”实验.这个实验的目的是展示物体受到的阻力越小,物体速度的改变愈慢,运动的距离愈长,为建立牛顿第一定律做准备.该实验虽简单,却体现了研究物理问题的两个重要方法:控制变量法和理想实验法.(1)实验中影响小车在水平面上运动距离的因素很多.但在三次实验中,均使用同一小车、同一斜面,且使小车从斜面同一高度滑下(目的是使小车在三种水平面上开始运动的速度相同),而使小车在三次实验中受到的阻力不同,比较小车运动的距离.像这种控制某些因素使之相同或不变,而只研究某一因素变化时(本例中为平面对小车的阻力)对物理结果影响的实验方法叫控制变量法.(2)伽利略研究了类似的“斜面小车”实验发现:物体在运动方向上受到的阻力越小,则运动的距离愈长,速度减小愈慢.由此他进一步设想推理,如果物体受到的阻力为零,显然物体的速度将不会减慢,物体将以恒定不变的速度永远运动下去.伽利略研究问题的这种方法叫理想实验法.它是以真实的实验为基础,以科学的逻辑推理为依据,在思维中虚拟的实验.2.正确理解牛顿第一定律(1)怎样理解定律成立的条件牛顿第一定律成立的条件是“物体没有受到外力的作用”.而“我们周围的物体,都要受到这个力或那个力的作用”,不受外力作用的物体是不存在的.怎样理解这个问题?正确理解是:物体不受外力作用有两种情况,一是指物体没有受到任何外力对它的作用,这是理想的情况,该定律就是在这种假设下推出的;二是指物体在某一方向上没有受到任何力的作用,例如,物体在光滑水平面上运动,在水平方向上则不受外力作用,物体则沿此方向保持匀速直线运动状态,并一直运动下去.(2)定律中“静止状态或匀速直线运动状态”实质就是物体保持原状态不变.即物体不受力的作用时,原来静止的物体将永远静止下去;原来处于运动状态的物体会保持原速度的大小和方向不变做匀速直线运动.“或”字说明物体只能处于一种状态,究竟处于哪种状态,由原来的状态决定.(3)该定律不能用实验直接证明如前所述,不受力作用的物体是不存在的.因此,牛顿第一定律的导出及其正确性不能用实验直接给以证明.但是这一定律是在大量经验事实的基础上,经过科学推理而抽象出来的,从该定律得出的一切推论经实验证明都是正确的,因而该定律也是正确的.这种证明问题的方法叫“间接证明法”.3.牛顿第一定律的重要意义牛顿第一定律是一条关于力和运动关系的重要规律,它正确地给出了力和运动的关系,改变了17世纪前人们关于力和运动关系的错误认识(见“读一读”),由该定律容易推出:(1)物体不受外力作用时,它总保持静止状态或匀速直线运动状态.可见,力不是产生和维持运动的原因.(2)物体受到外力作用时,就不能保持静止状态或匀速直线运动状态,运动状态就要发生变化.因此,力是改变物体运动状态的原因.总起来,力和运动的关系是:力是改变物体运动状态的原因而不是维持运动的原因.【同步达纲练习】1.一切物体在_____的时候,总保持_____或_____状态,这就是著名的牛顿第一定律.2.由于现实生活中不存在不受力作用的物体,本节伽利略的结论是在_____的基础上,经过_____而得出的.3.在做“斜面小车”实验时(图9-1),每一次都要使小车从同一斜面的相同高度开始下滑,这样做的目的是______________.图9-1在该实验中,我们要观察和比较的是______________.小车在不同平面上运动的距离不等,说明______________.从这个实验可以推理得到的结论是______________.4.设想一下,当你骑车在公路上行驶时,突然不受任何力(包括重力、阻力和其他物体的作用力)的作用,将会()A.保持匀速直线运动,一直飞出地球B.马上停下C.运动一段距离后慢慢停下D.以上均不符合你的想象5.判断下列说法是否正确(1)没有力的作用,物体不会运动.()(2)运动的物体一定受到了力的作用.()(3)运动的物体如果不受力的作用,它的速度将保持不变,永远沿直线运动下去.()(4)静止的物体一定是没有受到力的作用.()(5)运动着的物体之所以慢慢停下来,不是因为它不受力,而恰恰是它受到了力作用的结果.()(6)静止的物体如果不受外力,它将永远静止.()【思路拓展题】读一读伽利略的斜面实验我们通常把课本图9-1所示的实验称为“斜面—小车”实验,它是我们研究牛顿第一定律的典型实验.课本同时指出,“三百多年前,伽利略对类似的实验进行了分析”,为建立牛顿第一定律奠定了基础.那么,伽利略的实验是怎样的呢?伽利略的实验如图9-2所示.让小球沿一个斜面从静止滚下来,小球将滚上另一个斜面.如果没有摩擦,小球将上升到原来的高度.他推论说,如果减小第二个斜面的倾角,小球在这个斜面上达到原来的高度就要通过更长的路程.继续减小第二个斜面的倾角,使它最终成为水平面,小球为了达到那个永远无法达到的高度而一直滚动下去.这就是伽利略理想实验所描述的结果,与课本图9-1的实验结果相同.图9-2伽利略的实验虽然是想象中的实验,但它是建立在可靠的事实基础之上的.这类理想实验以可靠的事实为基础,经过抽象思维,抓住主要因素,忽略次要因素,从而更深刻地揭示了自然规律.17世纪前,人们普遍认为力是维持物体运动的原因.用力推车,车子才前进;停止用力,车子就要停下来.古希腊的哲学家亚里士多德(公元前384年~前322年)根据这类经验事实得出结论说:必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体就要静止下来.在亚里士多德以后的两千多年里,人们一直信奉他的观点.直至17世纪,伽利略才根据斜面实验一类事实指出,在水平面上运动的物体之所以会停下来,是因为受到摩擦阻力的缘故.设想没有摩擦,一旦物体具有某一速度,物体将保持这个速度继续运动下去.伽利略的斜面实验有力地驳斥了亚里士多德关于力是维持物体运动状态的原因的学说.参考答案【同步达纲练习】1.没有受到力的作用静止状态匀速直线运动2.大量经验事实进一步的推理3.使小车在三种水平面上开始运动的速度相同小车在水平面上运动距离的长短小车在水平面上受到的阻力越小,小车的速度减小越慢在理想的情况下,如果平面绝对光滑,物体受到的阻力为零,它的速度将不会减慢,物体将以恒定不变的速度运动下去4.A5.(1)×(2)×(3)√(4)√(5)√(6)√。

探索篇•课题荟萃在“发射”与“回收”实验中,使滑块在水平的气垫导轨上做匀速直线运动,在某时刻将滑块上小槽里小球竖直弹入空中,观察到滑块继续前进,经过一小段时间后,小球仍然落到滑块上的小槽内。

在这个实验中,它仍向前运动,并最终落回到小槽中,也就是说小球向前的运动不需要力来维持。

2000多年前,古希腊哲学家亚里士多德提出:必须有力作用在物体上,物体才能运动。

这种观点统治人们的思想有2000年,直到17世纪,意大利科学家伽利略,指出这种说法是错误的。

他通过“侦察”方法,发现了正确的线索,揭示现象的本质,成为物理学的福尔摩斯。

一、伽利略的研究1.伽利略的观点伽利略认为运动的车停下来是由于摩擦力的原因,运动物体减速的原因是摩擦力。

伽利略提出了自己的看法,他指出:物体一旦具有某一速度,如果没有减速的原因,这个速度将保持不变。

2.理想斜面实验从生活中获知,粗糙程度会影响物体的运动,当球从斜面上向下自由运动时,它的速度增大,而向上运动时,速度减小。

伽利略为了说明他对运动与力关系的认识,设计了理想斜面实验,装置图略。

小球沿左边的斜面从静止开始向下运动,小球将“冲”上右边的斜面,如果没有摩擦,小球将上升到原来的高度,减小右边斜面的倾角,小球在这个斜面上将达到同一高度,但这时它要运动得远些。

继续减小右边斜面的倾角,球达到同一高度时就会离得更远。

伽利略将此实验外推到将右边斜面放平,得到结论:球将永远运动下去,却不再需要什么力去推动。

这就是说,力不是维持物体运动的原因。

3.针和单摆实验伽利略对摆球摆动现象的实验观察,实验装置如下图:OOO1O1A B C D图1图2图1中摆球从某位置释放,做弧线运动,到达最低点,并继续向前做弧线运动,到达与释放处几乎等高的位置,图2摆球前段运动与图1相同,继续运动到摆线的一段被挡住后,摆球仍然能运动至与释放处几乎等高的位置。

图2中改变针的位置,小球都试图到达与释放处等高的位置。

实验中选密度大的摆球,可减小阻力对实验的影响。

运动和力的关系实验报告

《运动和力的关系实验报告》

引言

运动和力之间的关系是物理学中一个重要的研究课题。

力是导致物体发生运动或改变运动状态的原因,而运动则是力的作用下物体的表现。

为了深入理解运动和力之间的关系,我们进行了一系列的实验来研究它们之间的相互作用。

实验目的

本实验的目的是通过观察不同大小和方向的力对物体的影响,探究运动和力之间的关系。

实验材料和方法

我们使用了一块平滑的桌面、一根绳子和一块小木块作为实验材料。

首先,我们在桌面上放置了小木块,并用绳子将其与墙相连。

然后,我们对绳子施加不同大小和方向的力,观察小木块的运动情况,并记录下实验数据。

实验结果

通过实验观察和数据记录,我们发现当施加水平方向的力时,小木块会沿着桌面水平移动;当施加竖直方向的力时,小木块会向上或向下移动。

而当施加斜向的力时,小木块则会做相应的斜向运动。

此外,我们还发现当施加更大的力时,小木块的运动速度也会增加。

实验分析

根据实验结果,我们可以得出结论:力的大小和方向会直接影响物体的运动状态。

当施加水平力时,物体会产生水平运动;当施加竖直力时,物体会产生竖直运动;而当施加斜向的力时,物体会产生斜向运动。

同时,力的大小也会影

响物体的运动速度,力越大,物体的运动速度也会越快。

结论

通过本实验,我们深入了解了运动和力之间的关系。

力是导致物体产生运动或改变运动状态的原因,而运动则是力的作用下物体的表现。

通过实验观察和数据分析,我们对这一关系有了更加清晰的认识,这对我们进一步学习物理学知识具有重要意义。

物理教案:探究力与运动的关系一、引言力与运动的关系是物理学中一个基本的研究领域,也是初中物理教育中重要的内容之一。

掌握力与运动的关系对于解决实际问题、提高科学素养和培养创新思维能力都有着重要的意义。

本教案将从理论和实践两个方面,通过探究的方式,帮助学生深入理解力与运动的关系。

二、理论探究2.1 力的概念力是物体之间相互作用的结果,是使物体发生变化的推动或阻碍的原因。

力的大小和方向是由它对物体的作用效果所决定的。

在理论探究的过程中,教师可以通过实例引导学生理解力的本质,并让学生运用科学的思维方式对力进行描述。

2.2 力的作用效果力可以使物体改变速度、改变运动方向、形状或者大小。

在实际生活中,我们经常会遇到各种各样的力,比如摩擦力、重力、弹性力等。

教师可以通过让学生参与力的实验,观察和记录不同力对物体的作用效果,帮助学生深入理解力的作用效果。

三、实践探究3.1 探究物体受力的规律通过实验,学生可以直接观察、感受到力对物体的作用效果。

教师可以设计一系列实验,引导学生探究力对物体运动的影响规律。

比如,可以设计一个斜面实验,让学生通过改变斜面倾斜角度和物体质量,观察和记录物体受力的变化规律。

3.2 探究力的合成与分解力的合成与分解是力学中的一个重要概念。

教师可以通过示意图和实例,引导学生理解合力和分力的概念,并让学生通过实验和计算,探究合力和分力之间的关系。

例如,可以设计一个拉力实验,让学生通过测量不同拉力下物体的加速度,计算出合力和分力的大小。

四、拓展应用4.1 运用力学原理解决实际问题力学原理是解决实际问题的基础。

教师可以通过分析力的作用效果和力的平衡条件,引导学生运用力学原理解决各种实际问题。

比如,可以让学生探究桥梁的受力原理,从而提高学生的实际问题解决能力和科学的思维方式。

4.2 培养创新思维能力力与运动的关系是物理学中一个基础且广泛的研究领域。

教师可以通过引导学生深入理解力与运动的关系,并鼓励学生自主探索、提出新的问题、开展独立研究,培养学生的创新思维能力。

物理小学四年级教案:探究力和运动的关系一、引言力和运动是物理学中的重要概念,也是小学四年级物理教学中的重点内容。

通过探究力和运动的关系,能够帮助学生理解物体的运动规律及力的作用。

在本教案中,我们将通过实例、实验等多种教学手段,引导学生深入探究力和运动之间的关系,激发学生对物理学的兴趣,培养学生的科学思维能力和实际操作能力。

二、力和运动的基本概念1. 力的概念力是使物体发生形状、速度或方向改变的物理量。

常见的力有推力、拉力、摩擦力、重力等。

2. 运动的概念运动是指物体在空间中位置的改变。

它包括匀速直线运动、变速直线运动和曲线运动等。

三、力对物体运动的影响1. 探究推力对物体的影响实验1:用力推动一个木块步骤:1) 在桌上放置一个木块。

2) 用手以不同大小的力推动木块。

结果:推力越大,木块的运动速度越快。

推力越小,木块的运动速度越慢。

结论:推力的大小决定了物体的运动速度。

2. 探究拉力对物体的影响实验2:用力拉动一个物体步骤:1) 在地面上放置一个重物。

2) 用绳子以不同大小的力拉动重物。

结果:拉力越大,物体的运动速度越快。

拉力越小,物体的运动速度越慢。

结论:拉力的大小也决定了物体的运动速度。

3. 探究摩擦力对物体的影响实验3:施加不同的力移动物体步骤:1) 在桌上放置一本书。

2) 用手以不同大小的力推动书本。

结果:推动力越大,摩擦力越小,书本的运动速度越快。

结论:摩擦力的大小影响物体的运动速度。

四、力和运动之间的关系力作用在物体上时,物体将会发生运动或改变运动状态。

力越大,运动的速度变化越快;力越小,运动的速度变化越慢。

而如果没有力的作用,物体将会保持静止或匀速直线运动。

五、案例分析:小车的运动我们以小车的运动为例来进一步说明力和运动之间的关系。

1. 案例描述小明拿着一个小车在地面上推了一下,小车受到推力后开始运动。

2. 分析过程小车开始运动,说明小明对小车施加了推力。

推力的大小决定了小车运动的速度。