《乡愁》课件(公开课)

- 格式:ppt

- 大小:218.00 KB

- 文档页数:10

余光中《乡愁》公开课教案一、教学目标1. 知识与技能:通过学习《乡愁》,使学生了解作者余光中的生平背景及其在台湾文学史上的地位,掌握诗歌的基本知识,提高文学素养。

2. 过程与方法:通过朗读、讨论、分析等方法,引导学生深入理解诗歌内容,感受乡愁情感,学会欣赏和评价现代诗歌。

3. 情感态度与价值观:培养学生热爱祖国、热爱家乡的情感,树立正确的民族观和乡土观,增强民族凝聚力。

二、教学重点1. 理解《乡愁》诗歌的内容,体会作者的乡愁情感。

2. 分析《乡愁》的诗歌形式和艺术特点。

3. 学会欣赏现代诗歌,提高文学鉴赏能力。

三、教学难点1. 理解诗歌中象征手法的运用。

2. 深入体会作者乡愁情感的内涵。

四、教学准备1. 教师准备:《乡愁》原文及其注释,相关背景资料,教学课件。

2. 学生准备:预习《乡愁》,了解作者生平,搜集相关资料。

五、教学过程1. 导入新课(1)教师简要介绍余光中的生平背景及其在台湾文学史上的地位。

(2)学生分享预习所得,共同了解作者。

2. 朗读诗歌(1)学生齐读《乡愁》,感受诗歌的节奏和韵律。

(2)教师示范朗读,引导学生注意语气、情感的把握。

3. 解析诗歌内容(1)教师带领学生分析诗歌的结构,理解每节的内容。

(2)学生讨论诗歌中的象征手法,如“邮票”“船票”“坟墓”“海峡”等。

4. 深入探讨乡愁情感(1)教师引导学生从诗歌中找出表达乡愁情感的词句。

(2)学生分享自己的感受,体会作者的乡愁情感。

5. 欣赏诗歌艺术特点(1)教师分析《乡愁》的语言、形象、情感等艺术特点。

(2)学生讨论诗歌的审美价值,提高鉴赏能力。

6. 小结与拓展(1)教师总结本节课的学习内容,强调乡愁情感的表达。

(2)学生课后搜集其他表达乡愁情感的诗歌,进行比较学习。

7. 作业布置(1)熟读《乡愁》,背诵诗歌。

8. 教学反思教师在课后对自己的教学进行反思,看是否达到教学目标,学生是否掌握了诗歌内容和鉴赏方法,为下一步的教学做好准备。

全国公开课一等奖《乡愁》教学设计乡愁教学设计一等奖篇一教学目标:简要了解作者及作品,有感情朗读课文并基本成诵,理解诗的内容,品味诗的脉络和意象,感悟诗的主题,欣赏诗歌的特点,感受诗人的思乡、爱国之情。

教学重点、难点:1 、诵读诗歌、理解诗歌的内容主题,感受诗人爱乡爱国的感情。

2 、理解诗的脉络和意象,欣赏本诗的特点。

教学过程:一、导入课文:乡愁,是深切思念家乡的心情。

可以说是中国诗歌当中一个历久常新的主题,提起它,我们的脑里会涌现许多有关乡愁的诗句。

如:床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

(李白)独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲,遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

(王维)昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

(崔颢)每个日落的黄昏,每个月圆的夜晚,每阵歌楼的雨点,每阵西风里断雁的叫声,都会牵动游子的离愁别绪,都会勾起对故乡的眷恋。

诗人们都会把难以排遣的思乡之愁诉诸于笔端。

于是我们便能欣赏到那一首首凄婉哀伤的诗歌,感受着诗人那绵绵的思念,那柔美的哀伤。

下面我们来看台湾当代诗人余光中的思乡之作。

二、作者及作品介绍1 、作者简介余光中,祖籍福建永春,当代台湾著名诗人、散文家、学者。

1928 年生于江苏南京, 1947 年入金陵大学外语系(后转入厦门大学),1949 年随父母迁香港,次年赴台,就读于台湾大学外文系。

现任台湾中山大学文学院院长。

余光中是个复杂而多变的诗人,他的作品风格极不统一,一般来说,他的诗风是因题材而异的。

表达意志和理想的诗,一般都显得壮阔铿锵,而描写乡愁和爱情的作品,一般都显得细腻而柔绵。

著有诗集《舟子的悲歌》《白玉苦瓜》等十余种。

2 、写作背景1937 年抗日战争爆发后, 10 岁的余光中随父母辗转于上海、重庆等地。

22 岁那年,余光中随家人来到台湾,并考取了台湾大学外文系。

虽然专业是外文,余光中却对中国传统文化有浓厚的兴趣。

14.乡愁教案教学目标:1.品味诗歌语言, 了解诗人的情感。

2.了解诗歌的写作顺序和感情线索。

3.反复诵读, 使学生掌握诵读诗歌的要领和技巧。

4.提高学生欣赏诗歌的能力。

使学生增强爱家乡、爱祖国的情感, 并立志刻苦学习, 以报效祖国。

教学重点难点:1.反复诵读诗歌, 体会诗人对祖国真挚的热爱之情。

2.分析本诗独创的意象和精巧的构思。

教学方法: 朗读法、启发、探究法.教学步骤:一、创设情境, 导入新课:(出示投影片: 一位中年人, 坐在床前抬头凝望窗外明月)同学们, 看这幅画, 你们会想到谁的诗句呢?这首诗是表达怎样的情感呢?(学生回答)对, 这首诗是著名的唐代诗人李白所作, 表达了作者对家乡的思念。

家乡是我们生于斯长于斯的地方, 当我们一旦离开它, 总会生起或多或少的乡愁。

今天我们再一起来学习台湾著名学者余光中的〈〈乡愁〉〉, 体会其中的情意好吗?二、板书课题, 作者简介:余光中, 台湾学者, 1928年出生于南京。

祖籍福建永春。

1949年去台湾, 是当代台湾著名诗人、散文家、学者。

一、研习新课:(一)听读, 整体感知。

1.播放〈〈乡愁〉〉配乐诗朗诵录音。

2.同学们听了以后, 有什么感受?请说出来大家讨论。

3.教师适当评点后, 范读课文, 让学生再次体会诗中悲愤而激昂的感情基调。

(二)品读, 体会诗的音乐美。

1.学生自由朗读课文, 然后请同学代表读课文, 集体纠音。

2.结合练习三划分全诗节奏。

3.全班齐读, 要求: 读准字音, 读出感情。

(三)解读, 品味诗的意象和情感。

(出示投影片, 分小组探究下列问题: )1.在诗人漫长的生活经历里, 乡愁一直萦绕在诗人心头, 可以从哪些词语看出来呢?(小时候、长大后、后来啊、而现在)2.乡愁本是一种抽象的东西, 但很多诗人却把它寄托在具体可感的事物中, 如: 李白就通过“明月”寄托乡愁, 那么这首诗是通过什么来表达乡愁的?(邮票、船票、坟墓、海峡)3.结合上文, 说说你由“邮票”、“船票”、“坟墓”、“海峡”产生的联想, 它们是如何表现乡愁的?(四)课堂互动。

教学目标:1.感知《乡愁》的意境和情感。

2.让学生初步学习鉴赏诗歌的方法。

3.培养学生的联想思维和运用诗歌表达情感的能力。

教学重难点:1.结合音画营造氛围,让学生走进自己所不熟悉的乡愁世界。

2.感性和理性相结合,初步学习诗歌的鉴赏方法。

教学方法:诵读法,欣赏法,讨论法,评价法。

媒体设计:1.余光中《乡愁》和席慕蓉《乡愁》朗诵2.《归乡》、《思乡曲》音乐比较。

教学步骤:一、导入:有这样一句诗“狐死必首丘”,这是我国伟大诗人屈原在《九章·哀郢》中写到的,也就是说狐狸死时必将头朝向出生的山丘。

兽尚且如此,人又怎能不承受思乡之愁? 李白《静夜思》“床前明月光,疑是地上霜,举头望明月,低头思故乡。

”王维“君自故乡来,应知故乡事。

来日绮窗前,寒梅着花未?”崔颢“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼,黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

”是啊,树高千尺也忘不了根!无论你走得多远,你的根都在故园的井土之中。

今天,我们来学习台湾著名诗人余光中的思乡之作----《乡愁》。

二、朗读,感知诗意朗诵是解读诗歌的敲门砖,我们只有对诗歌进行反复诵读,才能真正走进解读诗歌的艺术殿堂。

1.自由读。

请同学按照自己喜欢的方式读,读时揣摩节奏和重音。

2.指名读,师生共评。

(在这个环节里,要指出节奏和重音的处理原因) 引出本诗歌朗诵的基本要求:本诗感情是忧郁深沉的,所以语速要稍慢且舒缓。

重音和节奏的处理如下:第一节稍平淡,回忆的口气;第二节增加了遗憾的语气;第三节,要体现出深深的失落和痛苦;第四节,表现出而今的惆怅。

节与节之间要有足够的停顿,特别在前三节与第四节间,约停2----3秒。

读的时候要配合相应想象,全情投入。

乡愁小时候乡愁/是一枚//小小的邮票 (重读“小小”)我/在这头(重读“这”,以下类推)母亲/在那头 (重读“那”,以下类推)长大后乡愁/是一张//窄窄的船票 (重读窄窄)我/在这头新娘/在那头后来啊 (注意“啊”与前一字连读轻声,不能当单字重读)乡愁/是一方//矮矮的坟墓 (重读矮矮)我/在外头 (语调稍微提高)母亲/在里头 (语气要转激烈,“在里头”可拖轻微颤音)而/现在 (语气转平和)乡愁/是一湾浅浅的//海峡 (重读“浅浅”)我/在这头大陆/在//那头(“那头”拖长音,表现深深的惆怅和期盼)3.再选曲子请同学配乐朗诵(《思乡曲》或《归乡》)4.再欣赏陈铎的示范配乐朗诵5.请同学齐读三、分析《乡愁》1.随着同学们声情并茂的朗诵,课堂上也弥漫了浓浓的乡愁。

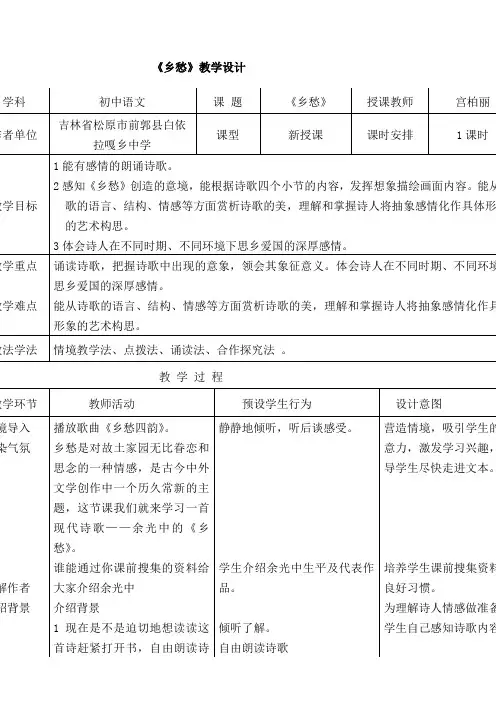

第4课《乡愁》公开课一等奖创新教学设计(表格式)4.《乡愁》教学设计学情分析:初三学生对于诗歌这一体裁已经比较熟悉,已经能够通过对内容和结构的分析提炼出意象,意境,并且从中感受作者的思想情感。

但对于思乡之情和爱国之情的结合下的“乡愁"主题还不够了解,诗歌朗读能力也存在不足之处。

因此本次教学在“意象分析法”和“诵读法"的结合下,促进学生朗读能力的提升,体悟诗歌的情感魅力,并且培养学生的民族自信心和祖国统一意识。

教材分析:《乡愁》是统编本初中三年级第一单元的第三课,这个单元的主题是土地情思,重点在于感悟爱国思乡之情。

其作者是被称为“以乡愁之诗撼动亿万华裔”的诗人余光中,“乡愁"是其众多诗作中念念不忘的主题。

《乡愁》对一个抽象的、很难作出描绘却被大量描绘所覆盖的主题作出了新的诠释。

在意象上,选用了“邮票”“船票"“坟墓”“海峡"四个生活中常见的物象,赋予其丰富的内涵,使原本不相干的四个物象,在乡愁这一特定情感的维系之下,反复咏叹。

教学目标:1、通过情感诵读,了解诗歌内容、结构和情感。

2、通过理解独特的意象和巧妙的结构,把握诗歌的主题。

3、了解诗人的思乡怀土之情和爱国情怀,激发学生对于祖国统一美好愿望的期盼。

教学重点:1、反复诵读诗歌,体会作者对祖国的真挚感情。

2、分析独特的意象和巧妙的结构,品味诗歌的魅力。

3、在欣赏诗歌的情感魅力的同时,培养学生对祖国的热爱和对祖国统一的美好期盼。

教学难点:培养学生在吟咏中体悟诗歌情感的自觉意识,并逐渐熟练策略教学方法:知人论世法、诵读法、意象分析法、自主探究法教具准备:《乡愁》课件,课本、朗诵音频教学过程教学环节教学内容教师行为学生活动设计意图第一课时一、初入文境——课堂知识介绍同学们,今天我们要学习的课文是余光中先生的《乡愁》,老师带领同学们了解作者余光中和这篇课文的写作背景。

现在老师先请两位同学来读一读,大家边听边看,做好笔记。

统编版语文九年级上册第4课《乡愁》公开课一等奖创新教学设计初中语文九年级上册《乡愁》教学设计一、设计思路1.指导思想:以教师为主导,以培养赏析、理解、创新、表达能力为主线,以提高学生的朗读、品析、合作、交流、仿写、情感体悟等核心素养为目标,在多媒体技术的辅助下,创设浓浓的乡愁氛围,利于学生对主旨的深刻理解与把握。

2.教材分析:这首诗歌是部编版九年级上册第一单元中的一首诗歌。

本单元是一个新诗单元,要求学生在反复诵读的基础上体会诗歌优美的意境和诗人抒发的真挚感情,揣摩诗歌含蓄、精练的语言。

本诗是台湾著名诗人余光中的作品,诗中表现的是许多文学作品共同的主题——乡愁,但诗人不落俗套,构思独特,借助时空的变化来推进诗情的抒发,表现了诗人对祖国、对家乡的深情思念。

3.学情分析九年级的学生对于现代诗已经有了自己的初步理解,课后对诗歌的有关常识进行预习,并查找与诗歌有关的写作背景资料,课堂上通过学生的朗读、赏析、拓展阅读可以进一步培养他们阅读诗歌的兴趣。

《乡愁》的内容相对简单,学生读几遍基本都能理解诗歌内容,不用老师过多的讲解。

通过一系列以学生为主体的活动,在互动中使学生对主题的理解一步步加深。

4.学习目标:①深情诵读,感受诗歌的音韵美。

②涵泳品析,体悟诗歌的内涵美。

③诗意仿写,感悟诗歌的结构美。

5.学习重、难点:①体会意象和构思对表达乡愁的作用;②对诗中四种意象的体会和把握。

③创意仿写,感悟诗歌的结构美。

6.教学方法:朗读法、涵泳品析法、资料助读法、拓展延伸法教具准备:希沃白板云课件、配乐朗读及歌曲教学流程一、创设情境,激趣导入1.课前播放经典咏流传《乡愁》歌曲,用音乐浸润心灵,创设学习的氛围。

2.课堂活动。

采用分组竞争的课堂活动形式,找出表现“乡愁"的诗词,积累运用的同时,拉近师生的距离,顺势以乡愁诗词导入新课。

[设计意图]乡愁歌曲聆听,乡愁诗词交流,营造良好学习氛围。

二、交流诗歌学法,明确学习目标[设计意图]学有目标,有的放矢。

余光中《乡愁》公开课教案一、教学目标1. 知识与技能:让学生通过阅读《乡愁》,了解作者余光中的生平背景及其在台湾文学史上的地位,掌握现代诗歌的基本特点。

2. 过程与方法:通过朗读、讨论、分析等方法,引导学生深入理解《乡愁》的主题思想、艺术特色和情感表达。

3. 情感态度与价值观:培养学生对故乡的热爱和思念之情,增强民族认同感,提高文学素养。

二、教学重点1. 理解《乡愁》的主题思想和情感内涵。

2. 分析《乡愁》的艺术特色,如象征手法、排比句式等。

三、教学难点1. 诗歌中象征手法的运用。

2. 如何把握作者的情感变化。

四、教学方法1. 朗读法:通过朗读,让学生感受诗歌的韵律美和情感表达。

2. 讨论法:分组讨论,引导学生深入思考诗歌的意义和价值。

3. 分析法:教师引导,学生分析诗歌的主题思想和艺术特色。

五、教学过程1. 导入新课:简介余光中的生平背景及其在台湾文学史上的地位,引导学生关注《乡愁》这首诗歌。

2. 朗读诗歌:让学生齐读《乡愁》,感受诗歌的韵律美。

a. 《乡愁》的主题思想是什么?b. 诗歌中运用了哪些艺术手法?c. 作者的情感是如何变化的?5. 课堂交流:选取代表性的讨论成果进行分享,教师点评并总结。

6. 深入分析:教师引导学生分析诗歌中的象征手法,如“乡愁”的象征意义等。

7. 情感体验:让学生谈谈自己对本诗情感的理解和感受,分享自己的乡愁故事。

8. 小结拓展:总结本节课的学习内容,布置课后作业,鼓励学生多阅读余光中的诗歌作品。

9. 课后作业:a. 背诵《乡愁》。

b. 写一篇关于余光中的诗歌评论。

c. 选择一首自己喜欢的余光中的诗歌,进行深入分析和鉴赏。

六、教学反思在课后,教师应认真反思本节课的教学效果,包括学生的参与度、理解程度和反馈。

教师需要思考:1. 学生对《乡愁》的主题思想和情感内涵的理解程度。

2. 学生对诗歌中象征手法的掌握情况。

3. 学生在讨论和分析环节的活跃程度和思考深度。

4. 课后作业的布置是否合理,能否帮助学生巩固所学。