病毒性肝炎的病理特点简述

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:2

中医执业医师《传染病》知识点:病毒性肝炎中医执业医师《传染病》知识点:病毒性肝炎病毒性肝炎是由几种不同的嗜肝病毒(肝炎病毒)引起的以肝脏炎症好久和坏死病变为主的一组感染性疾病,是法定乙类传染病,具有传染性较强、传播途径复杂、流行面广泛、发病率高等特点。

下面是应届毕业生店铺为大家整理的中医执业医师《传染病》知识点:病毒性肝炎。

病毒性肝炎●最重点是什么?各型肝炎病毒特点各型肝炎的传播途径急性肝炎及重型肝炎的诊断病毒性肝炎是由多种肝炎病毒引起的一组以肝脏损害为主的传染病。

按病原学分类,目前有甲型、乙型、丙型、丁型和戊型肝炎。

一、病原学:各型肝炎病毒特点甲型肝炎病毒(HAV)RNA病毒只有一个血清型和1个抗原抗体系统IgM抗体存3~6个月,有现症感染意义。

IgG抗体,存在多年,有保护力。

乙型肝炎病毒(HBV)DNA病毒亦称Dane颗粒有3个抗原抗体系统。

包膜含HBsAg,核心有HBcAg、HBeAg、HBV-DNA以及DNA聚合酶。

基因组为双股环状DNA,有4个开放读码框架,分别编码HBsAg、HBeAg、HBcAg、HBxAg和DNA聚合酶。

丙型肝炎病毒(HCV)RNA病毒抗HCV为非保护性抗体,而是感染指标。

丁型肝炎病毒(HDV)RNA病毒仅有一个血清型,是一种缺陷病毒,必须借助HBsAg包裹才能成为感染性病毒颗粒戊型肝炎病毒(HEV)RNA病毒2个基因型乙肝五项:HBV-DNA和HBeAg为病毒复制指标。

而HBV-DNA为最敏感的病毒复制和传染指标。

二、流行病学(一)传染源各型肝炎传染源及传染期各型肝炎传染源传染期甲型肝炎患者及亚临床感染者无病毒携带状态起病前2周到血清ALT高峰后1周,少数可延至起病后30日。

传染性最强阶段是黄疸前期。

乙型肝炎急、慢性患者及携带者急性患者:起病前数周,持续整个急性期。

慢性患者和携带者传染性与e抗原、HBVDNA及DNAP是否阳性有关。

丙型肝炎急、慢性患者及携带者丁型肝炎急、慢性患者及携带者戊型肝炎患者起病前9日到病后8日(二)传播途径各型肝炎传播途径甲型肝炎粪一口乙型肝炎母婴传播血液、体液传播,经破损皮肤和粘膜进入机体丙型肝炎输血及血制品戊型肝炎粪一口习题甲型肝炎病程中,传染性最强的阶段是 BA.潜伏期B.黄疸前期C.黄疸期D.恢复期E.慢性期近年来输血后肝炎主要由哪种病毒引起 CA.甲型肝炎病毒B.乙型肝炎病毒C.丙型肝炎病毒D.戊型肝炎病毒E.丁型肝炎病毒(三)人群易感性各型肝炎易感人群甲型肝炎普遍易感,多在幼儿、儿童及青少年时获感染,隐性感染为主。

肝脏疾病的病理特征及临床诊治肝脏是人体中最重要的消化腺器官之一,其正常功能对维持人体的新陈代谢、药物代谢以及解毒具有至关重要的作用。

然而,肝脏也容易受到各种因素的侵害,导致肝脏疾病的发生。

本文将重点探讨肝脏疾病的病理特征及临床诊治,以帮助读者更好地了解和处理这类疾病。

一、肝脏疾病的病理特征肝脏疾病的病理特征主要表现为以下几个方面:1. 肝细胞变性:肝细胞在遭受损伤后会发生变性,包括脂肪变性、水肿变性等。

脂肪变性主要由于脂肪代谢紊乱引起,常见于肝炎、酒精性肝病等。

水肿变性则是由于细胞内外液体平衡紊乱引起的。

2. 纤维化和硬化:长期的肝脏损伤可导致肝纤维组织增生,最终形成纤维化和硬化。

这一过程会对肝脏结构造成严重的破坏,影响其正常功能。

3. 肝细胞坏死:肝脏疾病在严重的情况下会导致肝细胞坏死。

坏死程度的不同会导致肝脏病变类型的差异,如慢性病变往往表现为肝纤维化,而急性病变则可能出现明显的坏死区域。

二、肝脏疾病的临床诊治针对不同类型的肝脏疾病,临床通常采取不同的诊治方法,确保患者能够获得最佳的治疗效果。

下面将分别介绍几种常见肝脏疾病的临床诊治方法:1. 肝炎的诊治:肝炎是引起肝脏疾病的常见原因之一,包括病毒性肝炎和药物性肝炎。

对于病毒性肝炎,临床常常通过病毒标志物的检测以及肝功能、肝脏影像学检查等来确定诊断并评估病情。

治疗方面,一般采用抗病毒药物、肝保护药物以及补充营养等综合治疗。

2. 脂肪肝的诊治:脂肪肝是由于脂肪在肝脏内的沉积引起的,常见于肥胖人群和长期酗酒者。

对于脂肪肝的诊断,主要依靠肝脏超声检查以及肝酶水平等指标。

治疗方面,主要包括减重、戒酒、控制血糖水平等饮食及生活方式改变,以及适量运动等。

3. 肝癌的诊治:肝癌是一种恶性肿瘤,临床上常通过肝脏超声、CT、MRI等影像学检查来确定诊断。

治疗方面,常采用手术切除、化疗、放疗等综合治疗方法,以及肝移植等高级治疗手段,具体根据患者的具体情况而定。

总结:肝脏疾病的病理特征主要包括肝细胞变性、纤维化和硬化以及肝细胞坏死等方面。

简述病毒性肝炎的病理临床类型及各型的病变特点。

病毒性肝炎的临床病理类型和病变特点最为常见。

临床上根据有无黄疸而分为黄疸型和无黄疸型。

镜下,肝细胞广泛变性而坏死轻微,变性多为气球样变,坏死多为点状坏死。

临床上可出现:(1)肝大、肝区疼痛。

主要由于肝细胞广泛气球样变,使肝脏体积增大,被膜紧张,牵拉、刺激神经末梢所致。

(2)血清转氨酶升高。

肝细胞点状坏死,释放胞质内的谷-丙转氨酶入血所致。

(3)黄疸。

属于肝细胞性黄疸,由于:①肝细胞摄取、结合、排泄胆红素能力下降;②肝内胆管系统损害,胆汁返流入血。

2.慢性(普通型)肝炎(1)慢性持续性肝炎。

肝细胞变性、坏死较急性肝炎轻,门管区慢性炎细胞浸润明显,有少量纤维组织增生。

肝肿大,表面光滑,质地较软,临床表现轻微。

(2)慢性活动性肝炎。

镜下肝细胞变性、坏死的程度比急性肝炎更广泛而严重,特别表现为肝小叶界处的肝细胞灶状坏死崩解,称为碎片状坏死。

甚至出现中央静脉与门管区之间或两个中央静脉之间相互连接的带状坏死区,称桥接坏死。

门管区纤维组织增生并向小叶内延伸,将肝小叶分割破坏。

肝脏体积增大,质较坚实,表面不光滑或呈细颗粒状。

临床表现较重,肝功能持续异常。

3.重型肝炎(1)急性重型肝炎。

起病急骤,经过凶险。

病变特点:①肝细胞大片坏死;②肝窦扩张充血及出血;③枯否细胞增生肥大,大量淋巴细胞和中性粒细胞浸润,残存的肝细胞再生不明显。

肝脏体积缩小,重量减轻,包膜皱缩,切面呈黄色或红褐色,称为急性黄色(或红色)肝萎缩。

(2)亚急性重型肝炎。

病变特点:①肝细胞坏死的程度不如急性重型肝炎广泛而严重;②有明显的肝细胞结节状再生和门管区结缔组织增生;③慢性炎细胞浸润。

肝脏体积缩小,包膜皱缩,病程长者形成大小不等的结节,质地稍硬,黄绿色,如继续发展可演变为坏死后性肝硬化。

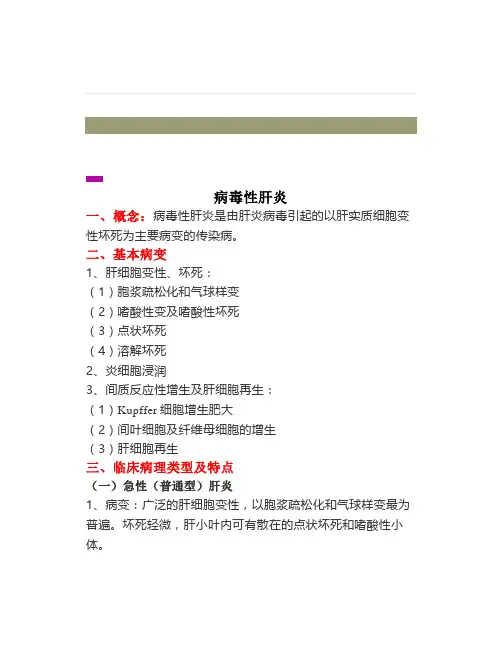

病毒性肝炎一、概念:病毒性肝炎是由肝炎病毒引起的以肝实质细胞变性坏死为主要病变的传染病。

二、基本病变1、肝细胞变性、坏死:(1)胞浆疏松化和气球样变(2)嗜酸性变及嗜酸性坏死(3)点状坏死(4)溶解坏死2、炎细胞浸润3、间质反应性增生及肝细胞再生:(1)Kupffer细胞增生肥大(2)间叶细胞及纤维母细胞的增生(3)肝细胞再生三、临床病理类型及特点(一)急性(普通型)肝炎1、病变:广泛的肝细胞变性,以胞浆疏松化和气球样变最为普遍。

坏死轻微,肝小叶内可有散在的点状坏死和嗜酸性小体。

2、临床病理联系:肝大、肝区疼痛或压痛的原因。

血清谷丙转氨酶(SGPT)等升高,肝功能异常。

黄疸。

3、结局:本型肝炎患者多数在6个月内治愈。

约5%-10%的乙型肝炎、70%的丙型肝炎可转为慢性肝炎。

(二)慢性(普通型)肝炎:病程持续半年以上。

桥接坏死、碎片状坏死;间质胶原纤维增生。

轻度慢性(普通型)肝炎:点状坏死。

汇管区慢性炎细胞浸润,少量纤维组织增生。

肝小叶界板无破坏,小叶结构清楚。

中度慢性(普通型)肝炎:肝细胞变性、坏死明显,中度碎片状坏死,出现特征性的桥接坏死。

小叶内有纤维间隔形成,但小叶结构大部分保存。

重度慢性(普通型)肝炎:重度碎片状坏死与大范围的桥接坏死,坏死区出现细胞不规则增生,纤维间隔分割肝小叶结构。

毛玻璃样肝细胞出现,HBsAg反应阳性。

(三)重型病毒性肝炎1、急性重型肝炎:(1)病变:肝细胞坏死严重而广泛。

肉眼观,肝体积显著缩小,尤以左叶为甚,重量减轻,质地柔软,被膜皱缩。

切面呈黄色或红褐色,有的区域呈红黄相间的斑纹状,故又称急性黄色肝萎缩或急性红色肝萎缩。

(2)临床病理联系及结局:黄疸(肝细胞性黄疸);出血倾向;肝功能衰竭。

2、亚急性重型肝炎:(1)病变:既有大片的肝细胞坏死,又有肝细胞结节状再生。

肉眼观,肝不同程度缩小,被膜皱隔,呈黄绿色(亚急性黄色肝萎缩)。

可见小岛屿状再生结节。

(2)临床病理联系及结局四、发病机制1、肝细胞损伤的机制:T细胞介导的细胞免疫反应2、乙型肝炎的发病机制:(1)T细胞功能正常,感染病毒量多,毒力强时受感染及免疫损伤的肝细胞多而重,表现为急性重型肝炎;(2)T细胞功能正常,病毒量较少,毒力较弱则发生急性普通型肝炎;(3)T细胞功能正常,病毒量甚少,毒力很弱则表现为轻型或亚临床型肝炎;(4)细胞功能不足,免疫反应仅能清除部分病毒和损伤部分受感染的肝细胞,未清除的病毒可继续繁殖并感染,反复发生部分肝细胞损伤,结果表现为慢性肝炎;(5)机体免疫功能缺陷,T细胞呈免疫耐受状态,此时病毒与宿主共生。

仅看两对半三对是不够的肝炎还是携带者要看肝功能的指标,,,测酶

这些酶在肝细胞坏死后释放入血测得血中该酶比较高

CD8+T细胞识别并杀伤感染细胞,导致肝细胞坏死并凋亡

临床病理类型取决于1.病毒的量和毒力2.细胞免疫

血液血液污染的产品吸毒或密切接触如夫妻, 同学室友不算

对于网友的疑问,

广东省肝病研究院

的赵国庆主任指出,临床研究表明,在乙肝患者的唾液、体液、精液中都能检查到一定量的乙肝病毒,而传染性是乙肝病毒的一个特性,只要其中还含有病毒,那么就意味着传染性的存在,因此乙肝通过唾液是会造成传染的。

不过不用过于担心,因为乙肝患者唾液中的病毒含量非常少,而且乙肝病毒必须通过受损的皮肤黏膜才能进入到人体造成感染。

所以说如果在皮肤没有破损的情况下与乙肝患者唾液接触,那么被造成乙肝传染的几率是很小的,所以日常生活中的一些正常接触,如拥抱、握手、一起吃饭等一般是不会造成乙肝传染的。

不过为了以防万一,建议健康的一方最好及时的到医院进行注射乙肝疫苗

,等身体里产生了足量的乙肝抗体后,那么就不用担心在日常接触中会被男友传染的问题了。

医学基础知识重点: 病理学之病毒性肝炎(2)病毒性肝炎基本病变1.肝细胞变性、坏死(1)胞浆疏松化和气球样变此为常见的变性病变, 是由于肝细胞受损后细胞水分增多造成。

开始时肝细胞肿大, 胞浆疏松呈网状、半透明, 称胞浆疏松化。

进一步发展, 肝细胞更形胀大呈球形, 胞浆几完全透明, 称为气球样变。

(2)嗜酸性变及嗜酸性坏死嗜酸性变多累及单个或几个肝细胞, 散在于小叶内。

肝细胞胞浆水分脱失浓缩, 嗜酸性染色增强, 胞浆颗粒性消失。

如进一步发展, 胞浆更加浓缩之外, 胞核也浓缩以至消失。

最后剩下深红色均一浓染的圆形小体, 即所谓嗜酸性小体。

上述改变称嗜酸性坏死, 为单个细胞坏死。

(3)点状坏死肝小叶内散在的灶状肝细胞坏死。

每个坏死灶仅累及1至几个肝细胞。

同时该处伴以炎性细胞浸润。

(4)溶解坏死此病变最多见, 常由高度气球样变发展而来。

此时胞核固缩、溶解、消失, 最后细胞解体。

重型肝炎时肝细胞的变性往往不明显, 很快就发生此种坏死崩解。

2.炎性细胞浸润炎细胞浸润肝炎时在汇管区或肝小叶内常有不同程度的炎性细胞浸润。

浸润的炎细胞主要是淋巴细胞、单核细胞, 有时也见少量浆细胞及中性粒细胞等。

3.间质反应性增生及肝细胞再生(1)Kupffer细胞增生肥大此为肝内单核吞噬细胞系统的炎性反应。

增生的细胞呈梭形或多角形, 胞浆丰富, 突出于窦壁或自壁上脱入窦内成为游走的吞噬细胞。

(2)间叶细胞及纤维母细胞的增生间叶细胞具有多向分化的潜能, 存在于肝间质内, 肝炎时可分化为组织细胞参与炎性细胞浸润。

在反复发生严重坏死病例, 由于大量纤维组织增生可发展成肝纤维化及肝硬变。

扫描二维码关注(yixue99)微信公众号回复题库即可参加模拟及真题测试。

内科主治医师考点:病毒性肝炎的病理变化病毒性肝炎的病理变化是内科主治医师重要考点之一,下面yjbys 特为大家搜集了病毒性肝炎的病理变化相关考试内容,希望对大家有所帮助!

①急性轻型病毒性肝炎:

表现为肝大充血,肝组织有轻度或中度炎症浸润,肝实质的病变主要是肝细胞水样变性,伴肝细胞的嗜酸性坏死或点、灶状坏死。

可有肝细胞及毛细胆管淤胆等。

②慢性病毒性肝炎:

A.轻度慢性肝炎。

包括原CPH、CLH 及轻型CAH,G1~2,

S0~2。

肝实质的损害程度较轻,部分细胞水样变性,点、灶状坏死。

汇管区轻度炎细胞浸润。

部分病例有小叶周边炎症,可伴有轻微的碎屑状坏死。

肝小叶结构保持完整。

B.中度慢性肝炎。

相当于原中型CAH,G3,S2~3。

肝汇管区炎症及肝小叶边缘炎症明显。

肝小叶边缘出现明显的碎屑状坏死,为中度慢性肝炎的主要特征。

肝小叶界板破坏可达到50%,纤维组织与炎细胞明显伸入到肝小叶内。

但多数小叶结构仍保持原有的基本轮廓。

C.重度慢性肝炎。

相当于原重型CAH,G4,S3~4 病变更为严重。

汇管区炎症及纤维组织增生严重,并伴有重度碎屑状坏死。

③重型肝炎:

A.急性重型肝炎。

病理表现为肝细胞大灶性或亚大灶性坏死,坏死面积可达肝实质之2/3 以上。

在大灶性坏死的周围肝细胞可有重度的肝细胞水样变性。

B.亚急性重型肝炎。

在肝细胞新旧不同的大片坏死的基础上,伴有明显的肝细胞再生医学,教育|网搜集整理。

第一章1、试述萎缩的肉眼观及镜下改变。

1.萎缩分为生理性萎缩和病理性萎缩,病理性萎缩包括营养不良性、压迫性、废用性、去神经性、内分泌性。

肉眼观器官除体积变小外,质地常变得较坚韧,色泽变深、边缘变锐。

镜下细胞体积缩小伴有细胞数目的减少。

在萎缩的细胞核两端可见脂褐素颗粒,即细胞器残体。

2、试述细胞水肿的主要原因、好发器官和病变特点。

2.细胞水肿或称水变性,由于缺氧或中毒、感染、缺血、电离辐射的作用,细胞内线粒体受损、ATP生成减少,细胞膜上的钠泵受损或细胞膜直接受损时,导致细胞内钠离子和水的过多积蓄,形成细胞水肿。

常见于心、肝、肾等器官的实质细胞。

肉眼观病变器官体积增大,包膜紧张、颜色变淡。

镜下细胞变大,胞质内水分含量增多,变得较为透明、淡染。

如果整个细胞肥大如气球则称气球样变。

电镜下主要为线粒体及内质网肿胀。

3、化生常见于哪些情况下,有何临床意义。

3.较常见的化生有:1)鳞状上皮化生,在气管支气管粘膜的纤毛柱状上皮,宫颈内口的柱状上皮和胆囊粘膜上皮由于炎症变为鳞状上皮,这是一种适应性表现。

2)肠上皮化生,在胃粘膜上皮受到萎缩性炎或溃疡及糜烂刺激时,胃小凹的干细胞分化而成小肠型或大肠型上皮。

3)结缔组织和支持组织化生、间叶组织损伤后,其幼稚细胞转化为透明软骨或骨组织。

化生的生物学意义利弊兼有。

例如呼吸道粘膜柱状上皮鳞状上皮化生后,可强化局部抵御外界刺激的能力,但因鳞状上皮表面不具有柱状上皮的纤毛结构,故而减弱了粘膜自净能力。

此外,如果引起化生的因素持续存在,则可能引起细胞恶变。

如支气管鳞状上皮化生和胃粘膜肠上皮化生,分别与肺鳞状细胞癌和胃腺癌的发生有一定关系。

4、简述坏死的基本病理变化,坏死有哪些结局?4.坏死是以酶溶性变化为特点的活体内局部组织细胞的死亡。

坏死分为凝固性坏死、液化性坏死、纤维素性坏死、坏疽等。

1.凝固性坏死——坏死组织失水变干、蛋白质凝固而变成灰白或黄白色比较坚实的凝固体,多见于心、肝、肾、脾等。

病毒性肝炎的病理特点简述

一、概述

1、概念:病毒性肝炎(viral hepatitis)是由肝炎病毒引起的以肝实质细胞变性坏死为主要病变的传染病。

2、发病学

二、病因及传染途径

三、基本病变:

1、肝细胞变性、坏死:

(1)胞浆疏松化和气球样变

(2)嗜酸性变及嗜酸性坏死

(3)点状坏死

(4)溶解坏死

2、炎细胞浸润

3、间质反应性增生及肝细胞再生:

(1)Kupffer细胞增生肥大

(2)间叶细胞及纤维母细胞的增生

(3)肝细胞再生

四、临床病理类型及特点:

(一)急性(普通型)肝炎

1、病变:广泛的肝细胞变性,以胞浆疏松化和气球样变最为普遍。

坏死轻微,肝小叶内可有散在的点状坏死。

2、临床病理联系:肝大、肝区疼痛或压痛的原因。

血清谷丙转氨酶(SGPT)等升高,肝功能异常。

黄疸。

3、结局

(二)慢性(普通型)肝炎:桥接坏死、碎片状坏死;间质胶原纤维增生。

轻度慢性(普通型)肝炎

中度慢性(普通型)肝炎

重度慢性(普通型)肝炎

(三)重型病毒性肝炎

1、急性重型肝炎:

(1)病变:肝细胞坏死严重而广泛。

肉眼观,肝体积显著缩小,尤以左叶为甚,重量减轻,质地柔软,被膜皱缩。

切面呈黄色或红褐色,有的区域呈红黄相间的斑纹状,故又称急性黄色肝萎缩或急性红色肝萎缩。

(2)临床病理联系及结局:黄疸(肝细胞性黄疸);出血倾向;肝功能衰竭。

2、亚急性重型肝炎:

(1)病变:既有大片的肝细胞坏死,又有肝细胞结节状再生。

肉眼观,肝不同程度缩小,被膜皱隔,呈黄绿色(亚急性黄色肝萎缩)。

可见小岛屿状再生结节。

(2)临床病理联系及结局

五、发病机制:

1、肝细胞损伤的机制:

2、乙型肝炎的发病机制:

(1)T细胞功能正常,感染病毒量多,毒力强时受感染及免疫损伤的肝细胞多而重,表现为急性重型肝炎;

(2)T细胞功能正常,病毒量较少,毒力较弱则发生急性普通型肝炎;

(3)T细胞功能正常,病毒量甚少,毒力很弱则表现为轻型或亚临床型肝炎;

(4)细胞功能不足,免疫反应仅能清除部分病毒和损伤部分受感染的肝细胞,未清除的病毒可继续繁殖并感染,反复发生部分肝细胞损伤,结果表现为慢性肝炎;

(5)机体免疫功能缺陷,T细胞呈免疫耐受状态,此时病毒与宿主共生。

病毒在肝细胞内持续复制,感染的肝细胞也不受免疫损伤,此时则表现为无症状的病毒携带者。