麻醉术前用药

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

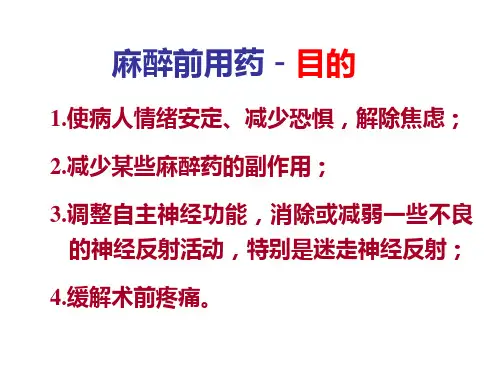

精心整理1.麻醉前用药的目的是什么?①消除病人紧张、焦虑及恐惧的心情,使病人在麻醉前能够情绪安定,充分合作。

同时也可增强全身麻醉药的效果,减少全麻药用量及副作用。

对一些不良刺激可产生遗忘作用。

②提高病人的痛阈,缓和或解除原发疾病或麻醉前有创操作引起的疼痛。

③抑制呼吸道腺体的分泌功能,减少唾液分泌,保持口腔内的干燥,以防发生误吸。

④消除因手术或麻醉引起的不良反射,特别是迷走神经反射,抑制因激动或疼痛引起的交感神经兴奋,以维持血液动力学的稳定。

2.蛛网膜下隙阻滞适应症和禁忌症有哪些?腰麻适用于2~3小时以内的下腹部、盆腔、下肢和肛门部手术,如兰尾炎、半朋板摘除、外痔、肛瘘等。

禁忌症:①中枢神经系统疾病;②休克;3.4.5.6.7.8.线代表,指愈合优良,无不良反应;②乙级愈合:用“乙“字代表,指愈合处有炎症反应,如有红肿、硬结、血肿、积液等,但未化脓;③丙级愈合,用“丙”字代表,指切口化脓,需要作切开引流等处理。

9.简述组织修复的基本过程。

大致可分为三个既相互区分又相互联系的阶段:①局部炎症反应阶段:在创伤后立即发生,常可持续3—5天。

主要是血管和细胞反应、免疫应答、血液凝固和纤维蛋白的溶解,目的在于清除损伤或坏死组织,为组织再生和修复奠定基础。

②细胞增殖分化和肉芽组织生成阶段:局部炎症开始不久,即可有新生细胞出现。

成纤维细胞、内皮细胞等增殖、分化、迁移,分别合成、分泌组织基质和形成新生毛细血管,并共同构成肉芽组织。

浅表的损伤一般通过上皮细胞的增殖、迁移,可覆盖创面而修复。

但大多数软组织损伤则需要通过肉芽组织生成的形式来完成。

③组织塑形阶段:经过细胞增殖和基质沉积,作呕处组织可达到初步修复,但新生组织如纤维组织,在数量上和质量方面并不一定能达到结构和功能的要求,故需进一步改构和重建。

主要包括胶原纤维交联增加、强度增加;多余的胶原纤维被胶原蛋白酶降解;过度丰富的毛细血管网消退和伤口的粘蛋白及水分减少等。

麻醉前用药麻醉前用药是必不可少的麻醉前准备,因此手术前必须按常规使用。

1.目的1.1避免或减少病人情绪紧张和焦虑,有镇静、催眠作用,并使全身麻醉诱导平稳,且提高机体对局麻药的耐受性。

1.2 降低新陈代谢,提高痛阈,减少麻醉药用量。

1.3 有利于手术中呼吸和循环稳定。

1.4 预防和减少麻醉药不良反应。

1.5抑制自主神经系统反射,减少腺体分泌,保持术中呼吸道通畅,解除或减轻内脏牵拉反应。

2.分类2.1 镇静和催眠药如苯巴比妥钠、地西泮、咪达唑仑。

2.2 麻醉性镇痛药如呢替啶、吗啡。

2.3 抗胆碱药如阿托品、东茛菪碱。

2.4 抗组胺药如苯海拉明、异丙嗪。

3.剂量和用法3.1 全身麻醉术前晚口服地西泮5mg或咪达唑仑7.5mg。

术前lh肌注苯巴比妥钠0.1g或咪达唑仑0.05mg/kg,东茛菪若碱0.3mg、阿托品0.5mg、哌替啶50mg。

3.2 部位麻醉术前晚口服地西泮5mg或咪达唑仑7.5mg。

术前lh肌注苯巴比妥钠0.1g、咪达唑仑0.05mg/kg、哌替啶50mg。

3.3 小儿麻醉前用药剂量3.3.1 苯巴比妥2-3 mg/kg。

3.3.2 咪达唑仑0.05-0.1 mg/kg。

3.3.3 氟哌利多0.05-0.1 mg/kg。

3.3.4 吗啡0.05-0.1mg/kg (8岁以上)。

3.3.5 哌替啶0.5-lmg/kg (5-6岁以上)。

3.3.6 东茛菪碱0.007-0.01mg/kg。

3.3.7 阿托品0.01mg/kg。

4.注意事项4.1 老年、体弱一般情况欠佳者,麻醉前用药量减少,重危病人可不用镇静和镇痛药。

4.2 呼吸功能欠佳、颅高压及产妇禁用麻醉性镇痛药,呼吸系统炎症在炎症尚未得到控制和痰液末彻底排出情况下,慎用抗胆碱药。

4.3 年轻、体壮、情绪紧张、甲亢病人麻醉前用药剂量应适当增加。

4.4 心动过速、甲亢、高热者避免使用阿托品。

4.5 小儿对镇痛药耐量小,易引起呼吸抑制,其剂量应严格按体重计算。

麻醉前用药麻醉前用药的目的:①避免或减少病员紧张和焦虑的情绪,以达到镇静、催眠作用,并使全身麻醉诱导平稳,提高麻醉安全性。

②减少随意肌活动,减少需氧量,降低基础代谢,减少麻醉药需要量,减弱不良反应。

③提高痛阈,阻断痛刺激向中枢传导,以达到镇痛目的。

④预防及对抗某些麻醉药的不良反应,抑制植物神经系统的应激反应,使反射兴奋性减弱,腺体分泌减少或停止,维持呼吸循环系统的稳定。

1.术前应用镇静药和镇痛药的原则(1)对老年人、衰弱病人、急性中毒者、上呼吸道阻塞或外伤者、神经系统损害者、患有严重的肺或心瓣膜病病人,应减量或不给镇静药和镇痛药。

(2)对麻醉性镇痛药和巴比妥类成瘾的病人应给以充分的麻醉前用药,以防止术中或术后立即出现戒断症状。

(3)对患某些特殊疾病的病人,其麻醉前用药见有关章节。

2.镇静药:(1)苯二氮卓类:①地西泮用推荐剂量,产生心血管和呼吸抑制的病例很少,术前1~2h口服5mg~10mg为好。

地西泮不应肌注,因肌注导致注射部位疼痛且吸收不佳。

对于某些有活动性胃反流、行胃肠道手术的病人,不宜口服。

②咪达唑仑,术前半小时以0.06mg/kg~0.08mg/kg静注或肌注。

麻醉诱导时最常用,可作为麻醉前用药的补充,产生非常好的遗忘和镇静作用。

③巴比妥类如戊巴比妥很少用于术前镇静,非麻醉医师偶尔将其作为诊断性操作时的镇静药(内镜检查、磁共震成像、CT)。

3.镇痛药:(1)吗啡是主要的麻醉性镇痛药,病人通常在入手术室前60min~90min,肌注5mg~10mg。

(2)哌替啶1mg/kg,患者在入手术室前60min~90min肌注。

4.抗胆碱药主要减少呼吸道粘膜及唾液腺分泌和拮抗迷走神经不良反射。

但目前在临床上的使用已逐步减少。

(1)常用的抗胆碱药物:①阿托品皮下或肌肉注射的常用剂量为0.5mg,用药后5~20min出现心率增快,45min后分泌明显减少,可持续2~3小时。

静脉剂量为皮下量的1/2,经稀释后缓慢注入,2min起作用,持续30min。

术前麻醉用药有哪些临床手术需要麻醉的配合,可有效降低患者的病痛,保证手术的顺利进行。

在术前麻醉要做好一系列准备工作,从患者的实际情况出发,明确目的与麻醉用药,为接下来的工作奠定基础。

1、术前麻醉用药的主要目的①让患者的情绪稳定,减少焦虑与紧张感。

②减少麻醉药物所产生的副作用。

③对患者的自主神经功能加以调整,尤其是对患者不利的神经反射活动纪实消除。

④有效降低术前疼痛感。

⑤保证患者机体血流动力学的稳定。

2、术前麻醉常用药物(1)镇静安定药:①苯二氮卓类:这一类药物的作用是镇静与催眠,可以让患者肌肉放松,其用药需对剂量加以重视,因该药物对患者的呼吸循环系统有所影响,假如剂量过大则导致呼吸抑制,甚至还会出现躁动与兴奋现象。

比如像地西泮,成人用量为5—10mg,需口服,不需肌肉注射;氟硝西泮,成人用药是1—2mg,采取口服;咪达唑仑,成人的用量在0.05mg/kg,要在诱导之前的半小时内进行注射。

②丁酰苯类:该类药物可起到镇静与安定的作用,虽然对患者的心肌收缩力不会产生影响,但是却对肾上腺素受体有阻滞作用,在采取静脉用药的时候还会导致血压下降,且这种情况在低血容量者最为明显。

比如氟哌利多,这是较为常用的麻醉前用药,其成人用量是2.5—5.0mg,采取肌注方式。

③吩噻嗪类:在这一药物中最具代表性的则是异丙嗪,其作用是镇静、止吐等,在麻醉前采取肌注,其用量在25mg左右,有少数患者在注射药物之后出现兴奋等现象。

(2)催眠药物催眠药物的作用便是镇静、催眠,主要以巴比妥类药为主。

其中较为常用的药物包括了苯巴比妥、司可巴比妥等,在术前一小时内采取肌注的方式,其承认用量在1—2mg/kg。

(3)麻醉性镇痛药麻醉性镇痛药也被称之为中枢镇痛药,其镇痛效果良好,在术中如果采取全身麻醉的方式,使用该药物则具有协同作用,当然,这一药物还可以作为辅助药物,以此改善其它麻醉的效果。

但是麻醉性镇痛药也具有缺点,比如会导致患者血压出现下降,甚至还会出现恶心呕吐等现象,这种情况的发生在低血容量以及老年患者群体中更加明显。

麻醉前给药名词解释

给药是以药物的形式将药剂引入人体,在期待达到预期的药理效果的过程。

这种给药一般通过口服、皮肤涂抹、注射等渠道进行。

在麻醉前给药,主要是为了缓解病人的焦虑情绪,减轻麻醉的副作用,同时也可以提高麻醉效果,减少术中和术后的并发症的发生。

麻醉前给药,也是为了提前准备,使药物能在手术前就能发挥效果。

这样可以使源于焦虑、恐惧等负面情绪的生理反应得到严重的控制,有助于术后的恢复。

也可以保证手术过程中的安全性,因为麻醉前给药能使麻醉的效果更平稳,避免因麻醉药物的急速作用引起的不良反应。

这种给药的操作需要在专业人员的指导下进行。

具体的用药方案也需要根据病人的身体状况、病情的严重程度等因素进行调整。

临床上常用的麻醉前给药主要有苯二氮卓类药物、阿片类药物、抗组胺药和胃液抑制剂等。

总的来说,麻醉前给药旨在创建一个较为稳定和安全的麻醉环境,为病人提供更好的治疗条件。

这是医务人员在进行手术前的一项重要措施,并且也得到了广泛的认可和应用。

手术用药流程范文一、术前用药1.麻醉过程中需要进行术前评估,包括患者身体状况、手术类型、术中可能发生的问题以及药物过敏史等信息。

2.根据患者评估结果制定麻醉计划,选择合适的药物进行预先准备。

3.术前用药主要包括麻醉诱导药物,如丙泊酚、异丙酚等;镇痛药物,如吗啡、芬太尼等;肌松药物,如罗库溴铵等。

二、麻醉诱导和维持阶段用药1.在诱导阶段,常用丙泊酚、异丙酚等镇静药物进行麻醉诱导,并根据患者的具体情况加用肌松药物。

2.维持阶段需要给予麻醉药物以保持患者的麻醉状态,常用的药物包括七氟醚、异氟醚等挥发性麻醉药物,以及舒芬太尼、瑞芬太尼等镇痛药物。

3.同时根据术中产生的生理变化及患者的需要,可能会加用其他药物,如肌松药、止血药物等。

三、手术后用药1.手术结束后,需要结合患者的手术情况和麻醉深度决定是否需要继续给予镇痛药物,以提供患者的舒适度。

2.常规给予镇痛药物包括吗啡、布洛芬等,也可以根据患者的具体疼痛情况进行个体化的药物选择。

3.同时还需要给予抗生素预防感染,常见的抗生素包括头孢菌素类、青霉素类等。

4.根据患者的具体情况可能会使用其他药物,如抗凝药物、止血药物等。

四、麻醉药物的监测与调整1.手术过程中需要对患者的麻醉药物进行监测,常见的监测手段包括血压监测、心电图监测、体温监测等。

2.根据监测结果,可以调整麻醉药物的剂量和速度,以达到安全和有效的麻醉效果。

3.同时还需要监测患者的生命体征,如呼吸、脉搏等,及时发现和处理麻醉相关的问题。

在实际手术过程中,需要根据患者的具体情况和手术类型进行个体化的用药计划,确保患者在手术过程中获得适当的麻醉和镇痛效果。

同时,监测和随时调整药物剂量也是确保手术安全和患者舒适度的重要措施。

麻醉前准备用药麻醉前准备用药是为了提供安全有效的麻醉过程,保障手术患者的生命安全和手术顺利进行。

下面将就麻醉前准备用药的常用药物进行介绍和讨论。

一、镇静药物镇静药物是麻醉过程中用于减轻患者焦虑、紧张和恐惧情绪的药物。

常见的镇静药物包括地西泮、咪达唑仑和异丙酚等。

1. 地西泮地西泮属于苯二氮䓬类药物,具有镇静、抗焦虑和肌肉松弛的作用。

它常用于手术前的镇静和麻醉前的预处理。

地西泮通常以注射剂的形式给予,剂量根据患者的体重和具体需要而定。

2. 咪达唑仑咪达唑仑是一种短效苯二氮䓬类药物,主要用于缓解焦虑和帮助患者入睡。

它的作用持续时间较短,常用于手术前的镇静。

咪达唑仑通常以口服片的形式给予,剂量根据患者的具体情况而定。

3. 异丙酚异丙酚是一种静脉麻醉药物,具有快速诱导和恢复的特点。

它通常用于手术中的麻醉维持和诱导。

异丙酚的使用需要专业医护人员监护,剂量根据患者的体重和具体情况而定。

二、止痛药物止痛药物用于麻醉过程中的疼痛控制和术后痛苦缓解。

常见的止痛药物包括吗啡、芬太尼和布洛芬等。

1. 吗啡吗啡是一种强效镇痛药物,常用于手术中和术后的镇痛控制。

它的副作用包括呼吸抑制和恶心呕吐,因此在使用过程中需要密切监测患者的生命体征和疼痛程度。

2. 芬太尼芬太尼是一种合成阿片类药物,具有强效的止痛作用。

它的使用通常基于严密的监测和调整,以确保患者的疼痛得到有效缓解,同时避免副作用和并发症的发生。

3. 布洛芬布洛芬是一种非甾体类抗炎药物,具有镇痛和抗炎作用。

它通常用于术后疼痛的缓解和控制。

剂量的调整需要根据患者的年龄、体重和具体需要而定。

三、肌松药物肌松药物用于实现肌肉松弛,确保手术过程的顺利进行。

常见的肌松药物包括琥珀胆碱、罗库溴铵和氨氯地平等。

1. 琥珀胆碱琥珀胆碱是一种非去极化肌松药物,通过阻断乙酰胆碱受体,实现肌肉的松弛状态,便于手术操作。

琥珀胆碱需要根据患者的具体需要和监测结果来调整剂量。

2. 罗库溴铵罗库溴铵是一种去极化肌松药物,通过阻断神经肌肉传递,实现肌肉的松弛状态。

麻醉术前用药

合理的术前用药可以减轻病人的精神负担、完善麻醉效果。

应根据病人的全身情况、特殊病情、所用麻醉药、麻醉方法以及手术方案加以合理选择。

(一)镇静催眠药

可以抑制病人的情绪激动和多种生理功能,从而有助于麻醉诱导。

1.巴比妥类:如苯巴比妥术前晚或术前2小时应用。

2.地西泮类:如地西泮、氯羟地西泮、硝基地西泮。

(二)镇痛药

与全身麻醉药起协同作用,增强麻醉效果,减少麻醉药用量。

1.吗啡:是阿片受体激动剂,具有很强的镇痛和镇静作用。

2.哌替啶:镇痛作用同吗啡,不引起平滑肌痉挛。

麻醉前应用。

3.其他镇痛药①喷他佐辛②芬太尼

(三)抗胆碱能药

阿托品、东莨菪碱麻醉前皮下或肌内注射。

(四)抗组胺药

常用异丙嗪。