番茄灰霉病生防菌的筛选及防治效果研究

- 格式:docx

- 大小:37.37 KB

- 文档页数:3

西红柿灰霉病的综合防治西红柿灰霉病是主要危害西红柿的一种病害,严重影响着西红柿的生长发育和产量。

为了有效地控制西红柿灰霉病的发生和传播,需要采取综合的防治措施。

下面将从病原特点、病害防治技术和管理措施三个方面进行探讨。

一、灰霉病的病原特点西红柿灰霉病的病原菌是灰色霉菌(Botrytis cinerea), 它对温度的要求较宽,适宜的温度范围为10~25℃,在15~18℃时发病最为严重。

该菌可在不同的环境条件下范围寄生,形成各种不同的菌核。

病原菌主要通过空气、水、土壤和种子传播,也可通过工具、昆虫和人为传播。

二、西红柿灰霉病的防治技术1. 选择抗病品种:通过选育抗性品种,可以有效降低西红柿灰霉病的发生。

根据自身地区的气候特点和病情情况,选择相应的抗病品种进行种植。

2. 清除病残体:在病害爆发期和收获后,及时清理病残体和落叶,减少病原菌的繁殖和传播。

3. 合理种植密度:适当增加西红柿的种植密度,可以增强植株的通风透光性,减少湿度,降低灰霉病的发生风险。

4. 及时修剪与通风:定期对植株进行疏剪,保持植株的通风透光性。

避免植株密集,促使株体上下通风,减少湿度积累。

5. 合理施肥与浇水:合理施肥可以提高植株的综合抗病能力;注意浇水的时间和量,避免积水和湿度过高。

6. 使用有机肥料和生物农药:合理使用有机肥料,提高土壤肥力,增强植株的抗病能力。

使用生物农药,如枯草杆菌、链格孢菌等,来控制灰霉病的发生。

7. 化学药剂防治:病害爆发期或防治效果不佳时,可以使用化学药剂进行防治。

但需要注意药剂的选择、使用剂量和喷洒时间,且轮换使用不同的药剂,以减少病菌对药剂的抗性。

三、灰霉病的管理措施1. 做好田间管理:定期对田间进行病害巡视,及时发现和处理病害。

加强对农田的管理,保持田间的整洁和通风透光性。

2. 种苗管理:使用健康的种子和健康的苗木,可有效减少病害的发生。

对苗木进行适当的检疫和处理,定期更换育苗基质。

3. 控制昆虫和病虫害:昆虫和病虫害是灰霉病的传播媒介,采取措施控制昆虫和病虫害的发生,如适时进行农药防治和培育天敌等。

西红柿灰霉病的综合防治西红柿灰霉病是由灰霉病菌引起的,是西红柿生产中常见的病害之一。

该病害的发生会严重影响西红柿的产量和质量,严重时甚至会导致全年的收成减少。

因此,采取有效的综合防治措施是非常必要的。

1. 土壤消毒灰霉病菌可以在土壤中繁殖和存活,所以通过土壤消毒可以有效地防止病害的发生。

可以选用化学和生物两种方法进行土壤消毒。

化学方法包括使用甲基溴、氯化铝等消毒剂,但这些消毒剂有一定的毒性,使用时应注意防范。

生物方法包括使用放线菌和木黴菌等微生物消毒剂进行土壤消毒,这种方法安全无毒,且对土壤微生物的影响较小。

2. 种植抗病品种近年来,人们通过选育抗病品种的方法来防治西红柿灰霉病。

选择具有较强抗病性的品种进行种植,可以有效地减少病害的发生。

例如,选育了一些抗灰霉病的西红柿品种,如“SF-8”、“TM-1”、“YGH1”等。

3. 种植间作作物感染灰霉病的原因之一是由于土壤湿度过高。

因此,采用适当的间作作物可以增加土壤透气性和排水性,减少土壤湿度,有效防止西红柿灰霉病的发生。

例如,可以在西红柿种植区域旁边种植花生、玉米、高粱等作物,可以有效地提高土壤的透气性和排水性。

4. 规范管理措施对于西红柿种植过程中的管理措施也非常重要。

例如,及时修剪病害部位,及时清除落叶和病死植株,减少病菌的扩散和传播。

株行间距宜大,严格控制植株的密度,有利于植物的通风透气,减少病害的发生。

5. 农药防治在综合防治中,农药防治是一种有效手段。

合理选择农药、选择较为安全、适用和高效的农药进行喷洒,有利于防治灰霉病。

农药喷洒要根据西红柿生长周期和病害防治的需要,合理选择农药剂量、使用方法和使用时间。

;但需要注意的是,农药的使用要遵循农药使用标准,按照使用说明进行,避免农药过量使用和残留对人体和环境的危害。

综上所述,西红柿灰霉病的综合防治应该采取多种手段,综合施策,以达到防止灰霉病的发生和蔓延的目的。

番茄灰霉病及防治方法灰霉病是茄科蔬菜的重要病害。

灰霉病菌寄主范围广,除为害番茄外,还为害茄子、甜椒、黄瓜、生菜、芹菜、草莓等20多种作物。

幼苗、果实及贮藏器官等均易被侵染,引起幼苗猝倒、花腐或烂果等。

1.症状苗期至成株期均可受害。

主要为害花和果实,叶片和茎亦可受害。

花染病,病菌一般先侵染已过盛期的残留花瓣、花托或幼果柱头,产生灰白色霉层,然后向幼果或青果发展。

果实染病,主要为害幼果和青果,染病后一般不脱落,发病初期被害部位的果皮呈灰白色水浸状,中期果实的被害部位发生组织软腐,后期在病部表面密生灰色和灰白色霉层,即病菌的分生胞子梗及分生胞子。

在田间一般植株下部的第1塔(果穗)果*易发病且受害重,植株中上部的果穗相对发病较轻。

叶片染病,发病常在植株下部老叶片的叶缘先侵染发生,病斑呈V字形扩展,并伴有深浅相间不规则的灰褐色轮纹,表面生少量灰白色霉层。

发病末期可使整叶全部枯死,发病严重时可引起植株下部多数叶片枯死。

2.病原病原为灰葡萄抱菌,属知菌亚门葡萄抱属真菌,病菌发育*适温度为20C o-25C。

.分生抱子在温度21b-23C。

时萌发*为有利。

分生胞子抗旱力强,在自然条件下,经过138d 仍具有生活力。

3.防治方法根据保护地番茄灰霉病发生特点,采取以培育无病壮苗为基础,定植后选用高效低毒农药保护以及改进栽培技术等防病控病措施。

1.调节棚室环境条件,进行棚室变温管理采用双重覆膜、膜下灌水的栽培措施。

根据天气情况,要及时开棚通风,合理放风,降低棚室内湿度。

发病初期控制灌水,灌水后及时放风排湿。

如果是晴好天气,可把开棚放风时间适当推迟,保证在1个昼夜即24小时之内,有一段时间棚温可升至30C。

以上,这个温度对番茄的生长发育十分有利,同时可抑制番茄灰霉病菌的发生发展。

阴天也要开棚放风,通风换气,有效降低棚内湿度。

2.轮作换茬要尽量避免在同一大棚内多年连续栽种番茄、草莓等易感灰霉病的作物。

可与其他蔬菜实行2・3年轮作。

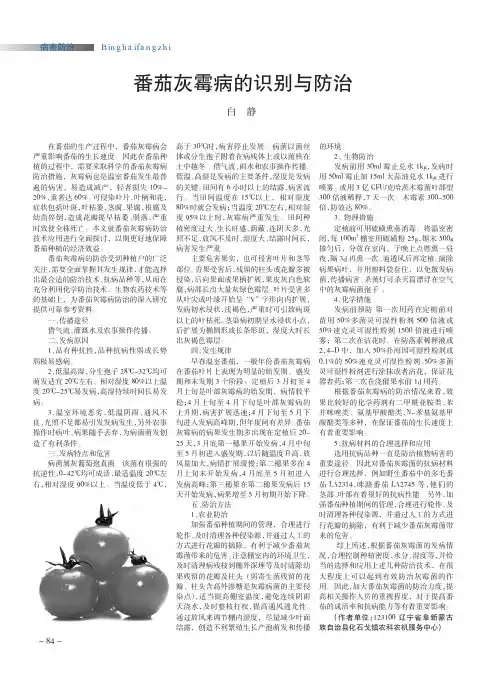

病害防治Bin g h a ifa n g z h i在番茄的生产过程中,番茄灰霉病会严重影响番茄的生长速度。

因此在番茄种植的过程中,需要采取科学的番茄灰霉病防治措施,灰霉病也是温室番茄发生最普遍的病害,易造成减产,轻者损失10%-20%,重者达60%。

可侵染叶片、叶柄和花,症状包括叶斑,叶枯萎,茎腐,果腐,根腐及幼苗猝倒,造成花瓣提早枯萎、脱落,严重时致使全株死亡。

本文就番茄灰霉病防治技术应用进行全面探讨,以期更好地保障番茄种植的经济效益。

番茄灰霉病的防治受到种植户的广泛关注,需要全面掌握其发生规律,才能选择出最合适的防治技术、抗病品种等,从而在充分利用化学防治技术、生物农药技术等的基础上,为番茄灰霉病防治的深入研究提供可靠参考资料。

一、传播途径借气流、灌溉水及农事操作传播。

二、发病原因1、品有种抗性,品种抗病性弱或长势弱极易感病。

2、低温高湿,分生孢子28℃-32℃均可萌发适宜20℃左右。

相对湿度80%以上温度20℃-25℃易发病,高湿持续时间长易发病。

3、温室环境恶劣,低温阴雨、通风不良、光照不足都易引发发病发生,另外农事操作时病叶、病果随手丢弃,为病菌萌发创造了有利条件。

三、发病特点和危害病菌属灰葡萄孢真菌。

该菌有很强的抗逆性,0~42℃均可成活,最适温度20℃左右,相对湿度90%以上。

当温度低于4℃,高于30℃时,病害停止发展。

病菌以菌丝体或分生孢子附着在病残体上或以菌核在土中越冬。

借气流、雨水和农事操作传播。

低温、高湿是发病的主要条件,湿度是发病的关键。

田间有6小时以上的结露,病害流行。

当田间温度在15℃以上,相对湿度80%时就会发病;当温度20℃左右,相对湿度95%以上时,灰霉病严重发生。

田间种植密度过大、生长旺盛、荫蔽、连阴天多、光照不足、放风不及时、湿度大、结露时间长,病害发生严重。

主要危害果实,也可侵害叶片和茎等部位。

青果受害后,残留的柱头或花瓣多被侵染,后向果面或果柄扩展,果皮灰白色软腐,病部长出大量灰绿色霉层。

西红柿灰霉病的综合防治西红柿是我们日常生活中常见的蔬菜之一,它不仅味道鲜美,而且营养丰富,备受人们喜爱。

在西红柿的生长过程中,常常会受到各种病害的影响,其中灰霉病是其常见的一种病害。

灰霉病会给西红柿的生长和产量带来严重影响,因此合理有效的防治措施对于预防和控制灰霉病的发生至关重要。

本文将从预防灰霉病的发生入手,综合介绍灰霉病的综合防治措施。

一、灰霉病的病原及危害灰霉病的主要病原为灰霉菌,该病菌在温湿环境下容易滋生繁殖,对西红柿的叶片、茎、果实等部位造成危害。

一般情况下,灰霉病首先在西红柿的叶片上出现病斑,然后病菌通过空气或水流传播到茎和果实上,导致整株植株受损,果实腐烂,严重影响产量和品质。

二、综合防治措施1. 合理肥料施用合理施用有机或无机肥料,提高植株的抗病能力,增强免疫力,减少病害的侵染。

2. 种植抗病品种选择具有抗性的西红柿品种进行种植,减少病害的发生。

3. 合理密植适当调整植株的密度,保持适当的通风和光照,减少湿度,防止灰霉病的传播。

4. 防治病虫害定期清理田间杂草,清除残根病叶,减少病菌和虫害的滋生环境,有效降低病害的发生几率。

5. 合理灌溉避免过度浇水和漫水,保持土壤适度湿润,避免造成温湿环境,减少病菌滋生的机会。

6. 合理施肥西红柿生长期间适时施用氮、磷、钾等营养元素,增强植株的免疫力,减少病害的发生。

7. 杀菌防治在病害初期使用有效的杀菌剂进行喷雾防治,及时消灭病菌,减少病害的扩散。

8. 合理田间管理定期巡查田间病情,发现问题及时采取防治措施,防止病害的扩散。

9. 科学采收及时采收成熟的果实,清理枯黄叶片,减少病菌的滋生和传播。

10. 病株处理一旦发现患病植株,及时进行病株处理,将患病部分进行深埋或焚烧,减少病菌的滋生和传播。

11. 移栽间作适当轮作其他作物,减少连作造成的土壤实力,减少病害的滋生。

12. 保持通风合理修剪植株,保持通风良好,减少病菌的传播。

灰霉病对西红柿的危害是严重的,可以通过综合防治措施进行有效的控制。

棚室番茄灰霉病无公害防治技术简介灰霉病是番茄生产过程中的常见病害,严重影响番茄产量和质量。

传统的防治方法多采用化学农药,但这些化学农药会对环境和人体健康产生负面影响。

因此,需要探索一种无公害防治灰霉病的技术。

本文将介绍棚室番茄灰霉病无公害防治技术及其应用。

棚室番茄灰霉病无公害防治技术土壤消毒灰霉病的发生与土壤中的病菌密切相关。

因此,在种植番茄前应采取适当的土壤消毒措施,如蒸汽消毒、化学消毒等。

其中,蒸汽消毒是一种无公害的消毒方式,其主要作用是杀死土壤中的各种有害生物,同时不产生任何有害物质。

残株清除病菌会通过番茄的残体在土壤中存活并传播。

因此,在番茄育苗、定植、收获后,应及时清除番茄的残体。

同时,用高温进行杀菌,加速残体分解,减少病菌数量。

生物防治利用有益微生物等生物防治灰霉病是一种无公害的防治方法。

当前,研究表明,铜绿假单胞菌、酵母菌、芽孢杆菌等有益微生物可对灰霉病病菌起到一定的防治作用。

这些微生物能够与病原体竞争养分,减少病原量,同时可分泌各种有益物质,对植物有促生长、提高抗病能力等作用。

有机肥料有机肥料富含有益微生物和其他有机物质,能够为番茄提供养分和促进生长。

同时,有机肥料可以促进土壤微生物的生长,进一步防治灰霉病。

应用效果无公害防治灰霉病的技术应用情况表明,土壤消毒和残株清除可尽量减少病菌的数量,生物防治和有机肥料可提高番茄的抗病能力。

综合运用这些技术,能够降低化学农药的使用量,减少对环境和人体的伤害,提高番茄的产量和质量。

结论棚室番茄灰霉病无公害防治技术需要在实际生产中加以运用和推广。

尽管这些技术可以有效防治病害,但在实践中还需要逐步完善,进一步提高技术水平,以满足不断提高的生产需求。

保护地番茄灰霉病的诊断与防治番茄灰霉病是保护地番茄的多发病,尤其是在北方早春的温室、大棚里危害更为严重。

因此了解该病的发病条件及发病症状,做到早预防、早诊断、早治疗,可达到丰产增收的目的。

一、症状该病可危害花、果实、叶片及茎。

果实染病以青果期为主,可造成果实大面积脱落,严重减产。

先期感病是在残留的柱头或花瓣上,造成柱头或花瓣枯萎,然后向果面或果柄扩展,果皮呈灰白色,病部长出大量灰色霉层,果实失水后僵化脱落。

叶片染病始发于叶尖。

病斑呈“V”字型向内扩展,初期为水浸状、浅褐色,边缘有不规则、深浅相间轮纹,后干枯,表面生有灰霉,此症状是早期诊断灰霉病的重要依据。

茎染病开始呈水浸状小点,后扩展为椭圆形或长条形斑,湿度大时病斑上长出灰色霉层,严重时引起病部以上枯死。

二、发病条件该病为真菌病害,菌核在土壤中或在病残体中越冬或越夏,翌年春天条件适宜时病菌萌发,借气流、雨水或露珠及农事操作进行传播,发病适宜温度为20~23℃,相对湿度90%以上易发病,此外栽培密度过大、棚室通风不良都会加快此病的发展。

三、防治方法①湿度管理:保护地番茄要加强通风管理,减少棚室的湿度;②温度管理:白天要晚放风,使棚室温度保持在31℃以上,通过温度控制病菌的生长;③浇水应在晴天的上午进行,防止叶片表面结露;④要及时去除病果、病枝、病叶,并及时烧毁或深埋,严防乱扔,造成人为传播;⑤药物防治:在移栽前和定植后要分别对植株进行药物处理,可用50%速克灵可湿性粉剂1500倍液或50%多菌灵可湿性粉剂500倍液喷雾处理。

在沾花时在配好的2.4-D稀释液中加入0.1%的50%速克灵可湿性粉剂或50%扑海因可湿性粉剂,进行沾花或涂抹,可有效防治落花。

在催果浇水前也要用药物进行防治。

以后视天气情况及植株生长状况每7~10天用药一次,药物可采用50%速克灵可湿性粉剂1500倍液、50%扑海因可湿性粉剂1500倍液、36%甲基硫菌灵悬浮剂500倍液、2%武夷菌素水剂150倍液、50%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液、50%多霉灵可湿性粉剂700倍液进行喷雾。

蜡样芽孢杆菌CGMCC4348菌株防治番茄灰霉病的效果及机理研究摘要:试验研究蜡样芽孢杆菌(bacillus cereus)cgmcc4348菌株对番茄灰霉病菌(botrytis cinerea)的生物防治效果,并初步探讨其抑菌机理,以寻找防治番茄灰霉病的新方法。

试验从定量生物测定、室内离体抑菌试验和盆栽试验3个方面考察其抑菌作用效果,并以硫酸铵分级沉淀法提取拮抗蛋白进行检测。

结果表明,室内抑菌试验的ec50为6.19 mg/l;盆栽试验中处理3对番茄灰霉病的平均防效达75.80%,与50 mg/l嘧霉胺处理的防效相当。

试验证明蜡样芽孢杆菌cgmcc4348对番茄灰霉病菌有较好防治效果。

关键词:蜡样芽孢杆菌(bacillus cereus);番茄灰霉病菌(botrytis cinerea);生物防治;cgmcc4348中图分类号:s436.3;s476.19 文献标识码:a 文章编号:0439-8114(2013)08-1817-04灰霉病可侵染200多种植物的花、果实及其他绿色组织[1,2],导致组织腐烂,丧失利用价值。

近年来中国蔬菜灰霉病发生面积逐年增加,成为蔬菜生产的一大障碍[3]。

其中茄科蔬菜以番茄受害最重,一般发病田块番茄灰霉病造成的产量损失为20%~40%,重病田块达60%以上[4]。

长期以来生产上主要依靠化学农药防治灰霉病,病原菌对常用化学药剂极易产生抗药性,且长期依赖和大量使用化学农药会带来环境污染和食品安全等问题[5-7]。

多种真菌、细菌对灰霉病菌均有一定的抑制作用[8],如木霉、粘帚霉、酵母菌、假单胞杆菌等,近年利用生防菌成为植物灰霉病防治的新策略。

作者在番茄病害生物防治研究中筛选到1株可有效抑制番茄灰霉病菌(灰葡萄孢菌,botrytis cinerea)的生防菌株,经鉴定为蜡样芽孢杆菌(bacillus cereus),命名为cgmcc4348[9,10]。

本研究以室内抑菌试验与盆栽防效试验结合的方式来探讨该生防菌对灰霉病的防治效果,并提取有效拮抗蛋白进一步探索其抑菌机理,以期为设施茄果类蔬菜病害绿色防控技术提供科学依据。

番茄灰霉病菌颉颃菌的筛选摘要:对从不同生态环境下采集的样品进行分离纯化,共得到菌株68株。经初筛,得到对番茄灰霉有颉颃作用的生防菌株16株,占分离菌株的23.5%。并对其中较强颉颃作用的9株菌株进行抑菌活性的测定。结果表明:滤纸片法得到的各菌株对番茄灰霉的抑制率在65.1%~92.0%之间,抑菌带在2.0~11.0 mm之间,共获得颉颃菌株8株,占分离菌株的11.8%。关键词:番茄灰霉;颉颃菌;筛选;生物防治Screening of Antagonistic Strain Against Botrytis cinereaAbstract:68 strains were collected from different environments around Xingtai University and purified. 16 strains having antagonistics effect to Botrytis cinerea, which account for 23.5% in total were obtained. Among them, 9 strains having great intensive repression to Botrytis cinerea were detected. According to filter-paper detection, the suppression ratio of varieties maintained ranged from 65.1% to 92.0%; and bacteria-resistance region ranged from 2.0 to 11.0 mm. In addition, 8 anti-bacteria strains were obtained for biological control.Key words: Botrytis cinerea; anti-bacteria; separation; bio-control番茄灰霉病是由番茄灰霉病菌(Botrytis cinerea)引起的一种真菌病害,危害番茄的茎、叶、花及果实,以危害幼果为主,损失率一般在25%~30%,重者可造成绝产。近年来,随着日光温室、塑料大棚、地膜覆盖等保护措施的改进,番茄种植面积不断扩大,加之茬次增多,为番茄灰霉病的滋生蔓延创造了条件。番茄灰霉病是一种世界性重要病害,目前化学防治是常用手段,由于频繁施用杀菌剂,病菌抗药性严重。并且施药时以果实为主要目标,造成了一定的农药污染。在病害防治措施中,抗性品种的应用是最为经济有效的方法,但灰霉病抗源的匮乏,限制了抗性品种的选育[1]。因此,近年来利用有益微生物来防治灰霉病已成为新的防治策略。迄今为止,已有近百种微生物农药来自于微生物的次生代谢物,其中有多抗霉素、农抗120、武夷菌素、新生霉素、中生菌素等环境友好型生物农药。国外报道多种真菌、细菌对灰霉病菌均有一定的抑制作用,如木霉、粘帚霉、酵母菌、假单胞杆菌等[2]。在国内,从污水和土壤采样筛选番茄灰霉菌颉颃菌的报道较多,但从植物体采样进行筛选的甚少[3,4]。本试验从不同生态环境下采样,筛选对番茄灰霉病菌有颉颃作用的菌株,并测定其抑菌效果,为充分挖掘有益微生物资源,利用生防菌防治番茄灰霉病提供理论依据,同时也为研究抑菌活性物质及其抗菌作用机理打下基础。1材料与方法1.1材料1.1.1样品分别从邢台学院西边小花园杨树下采集土样,从邢台学院内牛尾河采集水样,从邢台学院西边小花园柳树的不同部位取样(根部、树干、枝条),贴上标签,记下采样时间、地点、环境情况,带回实验室。1.1.2供试病原微生物从邢台市北郊外新星村一农户蔬菜大棚内采集分离得到。1.1.3主要仪器恒温光照培养箱,电热鼓风干燥箱,高压蒸汽灭菌锅,电热炉,超净工作台等。1.2方法1.2.1微生物的分离、纯化采用参考文献[5]中的方法对土壤、污水和植物体中的微生物进行分离纯化。1.2.2对番茄灰霉颉颃菌的筛选将番茄灰霉病菌菌株接种在PDA平板上培养5 d,然后用打孔器打取菌龄一致的菌片,转接到另一PDA平板中央,在菌片的正上、下方2 cm处各划线接种同一种分离的菌株,每处理3次重复,放于25℃恒温培养。待菌落将长满培养皿时,观察并记录每种菌株对番茄灰霉病菌生长抑制作用的强与弱,筛选出对番茄灰霉病菌有较强颉颃作用的菌株。1.2.3番茄灰霉病菌颉颃菌抑菌活性的测定将筛选到的具颉颃作用的菌株分别制成109个/mL菌悬液。用打孔器打取番茄灰霉病菌菌龄一致的菌片,转接到另一PDA平板中央,在菌片的正上、下方2 cm处,接入沾有待测菌株相同浓度菌悬液的滤纸片2片,各个稀释度重复3次,以接沾有无菌水滤纸片的平板作对照,放于25℃恒温培养。待对照菌落将长满培养皿时,测量菌落生长量和待测菌菌落边缘至灰霉病菌菌落边缘的间距(抑菌带)确定抑菌程度,计算抑制率。以抑菌带大于 1 mm 的菌株记为有颉颃作用的菌株;抑菌带大于5 mm的菌株作为颉颃菌株[4]。抑制率(%)=(对照菌落生长量-处理菌落生长量)/对照菌落生长量×100。2结果与分析2.1微生物分离、纯化结果对不同生态环境下采集的菌样,通过梯度稀释法,用3种不同培养基进行分离,经过纯化后共分离到菌株68株。2.2番茄灰霉病菌颉颃菌筛选结果采用室内对峙培养法对分离得到68株菌株进行了颉颃性的测定。结果表明:有些菌株与番茄灰霉病菌互不干扰;有些菌株表现出抑制作用,但不存在抑菌带;有些菌株表现出颉颃作用,即抑菌带明显,少部分菌株表现出较大的抑菌带。其中具有颉颃作用的菌株16株,占分离菌株的23.5%(见表1);表现较强颉颃作用的菌株9株,占分离菌株的13.2%,有ZG-2、SP-2、TN-5、SP-1、TP-5、TG-4、SG-1、ZN-4、ZP-4。2.3番茄灰霉病菌颉颃菌抑菌活性的测定结果采用滤纸片法,对番茄灰霉病菌具颉颃作用的菌株进行了抑菌活性的测定,结果见表2。由表2可以看出:各菌株对番茄灰霉病菌的抑制率在65.1%~92.0%之间,抑菌带在2.0~11.0mm之间。其中ZN-4的抑菌效果最佳,抑制率达92.0%,抑菌带达11.0 mm;SP-2、TP-5、TN-5、TG-4、SG-1、ZG-2、SP-1的抑菌带均达5 mm以上,即获得颉颃菌株8株,占分离菌株的11.8%。3讨论土壤、污水、植物体中的微生物由于其特殊的生存环境,会产生不同的活性物质。随着生物防治的深入发展,微生物资源的开发利用将会受到世界各国的重视和青睐。本试验从土壤、污水、植物中共分离到了68株菌株,并在室内测试了它们对番茄灰霉病菌的抑制作用,筛选得到16株具有颉颃作用的菌株。采用滤纸片法对其中表现较强颉颃作用的9株进行了抑菌活性测定,得到8种颉颃菌株。值得一提的是,ZN-4是从植物体柳树上采集的菌样,表现出最强的抑菌活性,从而可知,植物体可作为筛选颉颃菌种的良好材料资源。试验中还发现,SP-2在抑菌活性测定后再培养期间,其抑菌带有较大的外延现象,可能在于它的防治效果依赖于一定量的代谢产物的积累,也可能其抑菌活性物质产生较晚,还有待于进一步研究。试验充分表明了土壤、污水、植物体中微生物作为新的农用抗生素资源的可能性,在农业病害防治上有一定的潜在价值,也为开发新型生物农药奠定了基础。但颉颃菌菌种鉴定及其生物特性、颉颃物质的产生条件,颉颃物质的理化性质、酸碱稳定性、热稳定性等均需进一步研究测试。参考文献:[1] 陈双臣,刘爱荣,邹志荣. 转葡聚糖酶和防御素基因对提高番茄灰霉病抗性的研究[J].植物保护学报,2006,33(4):357-362.[2] 朱宏建,易图永,周鑫钰.土壤放线菌生防活性物质的研究进展[J].作物研究,2007,21(2):149-151.[3] 赵蕾,杨合同. 蔬菜灰霉病生防菌的筛选与防效试验初报[J].应用与环境生物学报,1999,5(1):85-88.[4] 唐蕊. 污水中西葫芦灰霉病拮抗细菌的分离与应用[J].北方园艺,2007(9):43-44.[5] 黄秀梨. 微生物学实验指导[M].北京:高等教育出版社,2004.1-8.。

目 录•番茄灰霉病简介•番茄灰霉病的病状•番茄灰霉病的传播途径•番茄灰霉病的防治方法•防治实例分析•研究展望与未来趋势番茄灰霉病简介番茄灰霉病是一种由灰葡萄孢菌引起的真菌性病害。

定义病菌主要侵染番茄的花、果实和叶片,造成不同程度的症状。

症状定义和症状番茄灰霉病在世界各地均有分布,是番茄生产中的重要病害之一。

该病可导致番茄产量大幅下降,同时对果实的品质和商品价值产生影响。

分布和危害危害分布灰葡萄孢菌(Botrytis cinerea)是导致番茄灰霉病的病原菌。

病原菌病原菌以菌丝体在病残体或以菌核在土壤中越冬,通过气流、雨水、农事操作等途径传播。

传播途径病原菌番茄灰霉病的病状010203叶尖焦枯病菌侵染叶片,导致叶尖出现焦枯现象,严重时叶片上半部分枯死。

叶片腐烂病菌蔓延至叶片内部,引起叶片腐烂,并伴有灰色霉层。

大型斑点叶片上可形成大型不规则的斑点,颜色呈深褐色或黑色,斑点上也会产生灰色霉层。

叶片病变茎部表皮受到病菌侵袭,出现腐烂现象,严重时表皮脱落。

表皮腐烂折断灰色霉层由于茎部病变部位的组织变得脆弱,病株容易折断。

在病变部位上也会形成灰色霉层。

030201茎部病变灰霉病对果实的影响最为严重,可导致果实软化、萎缩、腐烂。

病果表面也可见灰色霉层。

果实病变番茄灰霉病的传播途径风雨传播风雨传播是番茄灰霉病的重要传播途径之一。

病菌可以通过风雨吹送到附近的番茄植株上,从而感染健康的番茄植株。

特别是在连续阴雨天气,风雨传播更加容易。

由于灰霉病菌具有附着性,它们可以附着在番茄植株的表面,尤其是老叶和残花上,从而引起感染。

农事操作传播农事操作过程中,如种植、收获、运输和储藏等环节,都可能传播番茄灰霉病。

例如,在种植过程中,带菌的土壤、肥料和水源等都可能成为传播媒介。

而在收获和运输过程中,由于操作不当或包装材料不干净,也可能导致病菌的传播。

种子带菌传播种子带菌是番茄灰霉病远距离传播的主要途径。

带菌的种子可以在其他地方萌发和生长,并将病菌传播到新的地区。

西红柿灰霉病的综合防治西红柿灰霉病是西红柿上常见的一种真菌病害,严重影响西红柿的产量和质量。

综合防治灰霉病是保障西红柿健康生长的关键之一。

下面将介绍西红柿灰霉病的综合防治方法。

一、合理选种和管理1.选择抗性强的品种种植。

在选择品种时要考虑西红柿抗灰霉病的品种,如“早红一号”、“云英番茄”等。

2.合理调整密度。

西红柿的株行间距一般控制在50-70厘米,株间距控制在30-40厘米,有助于更好的通风透光,减少病害的发生。

3.定时打顶。

西红柿在生长过程中,要进行适时的整枝打顶,保持植株整齐,加强通风,降低病害的发生。

4.合理施肥和浇水。

施肥要根据土壤情况和生长期需求,控制施肥量,避免过量施肥引起植株衰老。

浇水要适量,避免积水,可以减少灰霉病的发生。

二、病源防治1.土壤消毒。

西红柿种植前,可以进行土壤消毒,用160克氯化二戊(50%毒死蜱可湿性粉剂)或200克氯气化铝(50%氯气化铝可湿性粉剂)每亩用水调成800-1000倍液进行浇施。

2.及时病斑处理。

发现患病的西红柿叶片、果实等,要及时剪除和销毁,避免病斑的扩散。

三、药剂防治1.化学药剂防治。

在西红柿发病初期,可以使用一些化学药剂进行防治,如50%多菌灵可湿性粉剂、50%代森锰锌可湿性粉剂等。

使用时要按照剂量比例,均匀喷雾,注意安全用药。

2.生物药剂防治。

生物药剂是一种绿色环保的防治方法,可以有效控制灰霉病的发生。

常用的生物药剂有拮抗细菌草链霉素,铜胺短单胞菌等。

四、增强抗病能力1.叶面喷肥。

使用叶面肥来增强植株的抗病能力。

可以使用复合微量元素肥水溶液,可有效提高植株的抗病能力。

2.追肥补充养分。

在西红柿生长过程中,要适时进行追肥,科学补充养分,增强植株的抵抗力。

综合防治西红柿灰霉病,需要综合运用以上措施,科学管理,及时发现并处理病害,进行适量的防治。

还应保持田间环境卫生,注意定期清除田间杂草,保持通风透光,减少病害发生的机会。

只有综合防治,才能更好地保护西红柿的生长,降低病害的发生,提高产量和质量。

番茄灰霉病生防菌的筛选及防治效果研究

番茄灰霉病生防菌的筛选及防治效果研究

引言:

灰霉病是番茄生产中常见的病害之一,严重影响着番茄的产量和质量。

传统的化学防治方法会带来一系列的环境和食品安全问题,因此开展对番茄灰霉病的生物防治研究具有重要意义。

本文旨在对番茄灰霉病生防菌的筛选方法以及防治效果进行研究,为番茄生产提供一种可行的和环保的病害防治方法。

材料与方法:

1. 菌种的筛选

在病害发生较为严重的番茄田中采集受感染的根系、叶片和果实样品,分离出病原菌,经过纯化和鉴定,确认为灰霉病病原菌。

然后,采集不同植物体部位的健康样品,分离出潜在的生防菌。

通过菌落特征、形态学特性以及生理生化特性对菌株进行初步筛选。

2. 生防菌的抗性筛选

采用以灰霉病病原菌为接种菌的平板法,筛选出对病原菌具有抗性的菌株。

将不同生防菌菌株接种在含有病原菌的琼脂平板中,培养一定时间后观察生防菌的生长情况并进行评价。

3. 生防菌体外抑菌效果的测定

选取具有抗性的生防菌菌株,在不同培养基中培养,检测其对病原菌体外抑菌效果。

采用对照组、处理组的方法进行比较实验,通过菌落直径和生长速率的变化来评估生防菌的抑菌效果。

4. 生防菌体内防治效果的研究

在温室条件下进行生防菌体内防治效果的研究。

将番茄种子浸泡在不同浓度的生防菌悬浮液中,浸渍一段时间后进行定植。

定植后,对病原菌的感染情况进行观察和评估,并与对照组进行比较试验,以评估生防菌的体内防治效果。

结果与讨论:

1. 菌种的筛选

从番茄田中分离出的病原菌被鉴定为灰霉病病原菌。

通过初步筛选,从不同植物部位分离出多个具有潜在生防能力的菌株。

2. 生防菌的抗性筛选

筛选过程中发现,在接种了灰霉病病原菌的平板上,部分菌株表现出了较好的抗菌能力,这些菌株具备了潜在的生防潜力。

3. 生防菌体外抑菌效果的测定

体外实验结果显示,选取的具有抗性的生防菌对灰霉病病原菌有一定的体外抑制效果。

不同培养基和不同菌株之间的抑制效果存在差异,进一步筛选最适合的生防菌菌株。

4. 生防菌体内防治效果的研究

温室实验结果显示,浸泡在生防菌悬浮液中的番茄种子在定植后受到的灰霉病感染率明显低于对照组。

这表明选择合适的生防菌进行种子处理可以有效减少番茄植株受灰霉病感染的风险。

结论与展望:

本研究通过对番茄灰霉病生防菌的筛选及其防治效果的研究,初步找到了一种可行的、环保的病害防治方法。

进一步的研究可以通过定量分析生防菌的抑制作用和利用生物技术手段进行生防菌的改良,提高其生物防治效果。

此外,还可以结合土壤改良和茎叶修剪等措施,以综合治理的方式提高番茄灰霉病的防治效果

本研究通过菌种的筛选和生防菌的抗性筛选,发现了具有潜在生防能力的菌株,并且体外实验结果显示这些生防菌对灰

霉病病原菌有一定的抑制效果。

在温室实验中,浸泡在生防菌悬浮液中的番茄种子表现出了明显的抗病能力。

因此,选择合适的生防菌进行种子处理可以有效减少番茄植株受灰霉病感染的风险。

本研究为番茄灰霉病的防治提供了可行的、环保的病害防治方法。

进一步的研究可以通过定量分析生防菌的抑制作用和利用生物技术手段进行生防菌的改良,提高其生物防治效果。

此外,还可以结合土壤改良和茎叶修剪等措施,以综合治理的方式提高番茄灰霉病的防治效果。