文言文翻译六字诀

- 格式:doc

- 大小:31.00 KB

- 文档页数:7

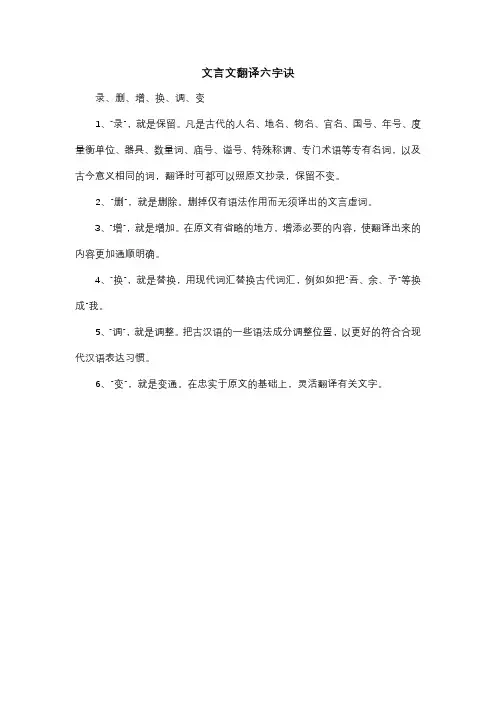

文言文翻译六字诀

录、删、增、换、调、变

1、"录",就是保留。

凡是古代的人名、地名、物名、官名、国号、年号、度量衡单位、器具、数量词、庙号、谥号、特殊称谓、专门术语等专有名词,以及古今意义相同的词,翻译时可都可以照原文抄录,保留不变。

2、"删",就是删除。

删掉仅有语法作用而无须译出的文言虚词。

3、"增",就是增加。

在原文有省略的地方,增添必要的内容,使翻译出来的内容更加通顺明确。

4、"换",就是替换,用现代词汇替换古代词汇,例如如把"吾、余、予"等换成"我。

5、"调",就是调整。

把古汉语的一些语法成分调整位置,以更好的符合合现代汉语表达习惯。

6、"变",就是变通。

在忠实于原文的基础上,灵活翻译有关文字。

六字诀者,乃道家修炼内丹、修身养性之秘法也。

此法以“嘘、呵、呼、呬、吹、嘻”六字为主,配合呼吸吐纳,调和气血,以达到强身健体、延年益寿之效。

一、嘘:嘘字诀,发音为“xū”。

嘘者,嘘气也。

修炼时,吸气时意想吸入清气,呼气时意想排出浊气。

嘘字诀有清热解毒、舒肝理气之功。

二、呵:呵字诀,发音为“hē”。

呵者,呵气也。

修炼时,吸气时意想吸入真气,呼气时意想排出邪气。

呵字诀有清热降火、润肺养阴之效。

三、呼:呼字诀,发音为“hū”。

呼者,呼气也。

修炼时,吸气时意想吸入丹田之气,呼气时意想排出体外。

呼字诀有健脾和胃、强腰固肾之效。

四、呬:呬字诀,发音为“sì”。

呬者,呷气也。

修炼时,吸气时意想吸入天地之气,呼气时意想排出体内废气。

呬字诀有清热解毒、调和气血之效。

五、吹:吹字诀,发音为“chuī”。

吹者,吹气也。

修炼时,吸气时意想吸入元气,呼气时意想排出体内杂质。

吹字诀有调和脾胃、清热解毒之效。

六、嘻:嘻字诀,发音为“xī”。

嘻者,嘻笑也。

修炼时,吸气时意想吸入和气,呼气时意想排出病气。

嘻字诀有调和阴阳、强心益肺之效。

六字诀修炼之法,需遵循以下原则:1. 意守丹田:修炼时,意念集中在丹田(位于腹部),以调和气血。

2. 吐故纳新:修炼时,注意呼吸吐纳,吸入清气,排出浊气。

3. 意守六字:修炼时,依次默念“嘘、呵、呼、呬、吹、嘻”六字,以调和气血。

4. 持之以恒:修炼六字诀需长期坚持,方能收到显著效果。

六字诀修炼之功效,可概括为以下几点:1. 调和气血:通过呼吸吐纳,调和人体气血,达到强身健体之效。

2. 清热解毒:六字诀具有清热解毒之功,可消除体内热毒。

3. 润肺养阴:六字诀可滋润肺脏,养阴生津。

4. 健脾和胃:六字诀有助于调和脾胃,增进食欲。

5. 强腰固肾:六字诀可强化腰部肌肉,固肾强身。

6. 延年益寿:长期修炼六字诀,可延年益寿,提高生活质量。

总之,六字诀作为我国道家修炼内丹、修身养性之秘法,具有极高的实用价值。

【原文】文言文翻译六字诀:增、删、调、换、补、移。

【翻译】翻译文言文,有六字诀要记牢:增、删、调、换、补、移。

【增】增,即增加。

文言文中,有些字词在现代汉语中已经不再使用,翻译时需要根据上下文意思增加相应的现代汉语词汇。

如:“子曰:‘学而时习之,不亦说乎?’”翻译为:“孔子说:‘学习并时常温习,不是一件令人高兴的事情吗?’”这里将“子”字译为“孔子”,因为现代汉语中直接称呼孔子。

【删】删,即删除。

文言文中有些字词,在现代汉语中已经失去意义,翻译时可以省略。

如:“子曰:‘三人行,必有我师焉。

’”翻译为:“孔子说:‘三个人一起行走,其中必定有我可以学习的人。

’”这里将“焉”字省略,因为在现代汉语中无实际意义。

【调】调,即调整。

文言文中有些句子结构与现代汉语不同,翻译时需要调整语序。

如:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”翻译为:“我每天反省自己:为别人办事是否尽心竭力?与朋友交往是否诚实可信?传授的知识是否已经掌握?”这里将“吾日三省吾身”调整为“我每天反省自己”,使句子更符合现代汉语的表达习惯。

【换】换,即替换。

文言文中有些字词,现代汉语有更合适的表达方式,翻译时可以替换。

如:“子曰:‘温故而知新,可以为师矣。

’”翻译为:“孔子说:‘温习旧知识,能够从中得到新的理解,就可以成为别人的老师了。

’”这里将“故”字替换为“旧”,使句子更易于理解。

【补】补,即补充。

文言文中有些句子因为省略而不够完整,翻译时需要补充省略的部分。

如:“子曰:‘学而不思则罔,思而不学则殆。

’”翻译为:“孔子说:‘只学习而不思考就会一无所获,只思考而不学习就会陷入危险。

’”这里将省略的“之”字补充,使句子完整。

【移】移,即移动。

文言文中有些句子结构较为复杂,翻译时可以将某些成分移动位置,使句子更通顺。

如:“子曰:‘见贤思齐焉,见不贤而内自省也。

’”翻译为:“孔子说:‘看到贤人就要向他看齐,看到不贤的人就要反省自己。

夫文言文,古之遗言,奥妙深藏,译之不易。

欲窥文言奥秘,须得良法。

今吾人特以六字决,揭示文言文翻译之道,俾学者得以借鉴,共赏古人之智慧。

一、读“读”者,首要之事也。

欲译文言文,必先读之。

读之非但求通文意,更需品其韵味。

观其字词,考其出处,悟其修辞,方能入其堂奥。

读时宜缓,宜细,宜深思,使文言文之精神深入人心。

二、解“解”者,解其字词,明其意也。

文言文之字词,往往具有多义,需细加揣摩。

解字词之法,有二:一曰直解,即依字面意义解之;二曰引申,即根据上下文,推敲字词之深层含义。

解字词时,需注意古今异义、一词多义等现象,以免误解。

三、析“析”者,分析文法,理清脉络也。

文言文之文法,与今文不同,需仔细分析。

析文法之法,有四:一曰句式,二曰词性,三曰修辞,四曰结构。

句式有判断、疑问、感叹等,词性有名词、动词、形容词等,修辞有比喻、夸张、对仗等,结构有总分、并列、递进等。

析文法时,要把握文言文之特点,如主谓倒装、宾语前置等。

四、译“译”者,翻译也。

翻译文言文,需将古人之言,转化为今人之语。

译之法,有四:一曰直译,即逐字逐句翻译;二曰意译,即根据文意,进行适当发挥;三曰意译与直译相结合;四曰意译为主,直译为辅。

译时,要注意保持原文之韵味,同时使今人易于理解。

五、校“校”者,校对也。

翻译文言文,易出错,故需校对。

校对之法,有二:一曰校对字词,确保无错别字;二曰校对文意,确保译文通顺。

校对时,要反复推敲,力求译文准确无误。

六、悟“悟”者,领悟也。

翻译文言文,非一日之功,需长期积累。

悟之法,有四:一曰积累,多读多译,方能熟能生巧;二曰总结,总结经验,提炼技巧;三曰借鉴,借鉴前人之法,博采众长;四曰创新,创新思维,形成自己的风格。

悟之深,则译之妙。

总之,文言文翻译六字决,读、解、析、译、校、悟,环环相扣,缺一不可。

学者若能熟记此六字决,并付诸实践,必能在文言文翻译之路上,渐入佳境,领略古人之智慧。

文言文翻译的原则六字诀是:留、换、补、删、调、变。

具体解释如下:

留,就是保留。

凡是古今意义相同的词,以及古代的人名、地名、物名、官名、国号、年号、度量衡单位等,翻译时可保留不变。

换,就是替换。

用现代词汇替换古代词汇,如把“吾、余、予”等换成“我”,把“尔、汝”等换成“你”,把单音词变为双音词等。

补,就是增补。

补出省略句中的省略成分,或补出省略了的语句,或补出古今用词不同的地方,用现代语的表达方式补齐。

删,就是删除。

删掉无须译出的文言虚词,如发语词、“之”、“者”、“也”、“以”等。

调,就是调整句式。

需要调整的句式主要有两种,一是特殊句式,如倒装句、判断句、被动句等;一是固定句式,如“不亦……乎”、“无乃……乎”、“……孰与……”等。

变,就是变通。

在忠实于原文的基础上,活译为相关文字。

这主要是指文言文中比喻、借代、引用等意义及夸张的说法、委婉地说法、互文地说法等,直译时会不明确。

一、水滴石穿,非一日之功译:水滴石穿,非一日之功。

解:此言水滴石穿,非一日之功,意指只要持之以恒,不断努力,终能成就大事。

此句寓意着,无论学习、工作还是生活,都要脚踏实地,持之以恒,方能成功。

二、锲而不舍,金石可镂译:锲而不舍,金石可镂。

解:此言锲而不舍,金石可镂,意指只要坚持不懈,就能雕刻出精美的金石。

此句寓意着,在追求目标的过程中,要具备坚定的意志,持之以恒,方能实现梦想。

三、天下无难事,只怕有心人译:天下无难事,只怕有心人。

解:此言天下无难事,只怕有心人,意指只要用心去做,就没有什么困难是无法克服的。

此句寓意着,面对困难和挑战,要保持积极的心态,勇往直前,相信自己一定能够战胜困难。

四、世上无不可为之事,只怕有心人不行译:世上无不可为之事,只怕有心人不行。

解:此言世上无不可为之事,只怕有心人不行,意指只要用心去做,就没有什么事情是做不到的。

此句寓意着,只要我们有决心,有毅力,就没有什么困难能够阻挡我们前进的脚步。

五、一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴译:一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。

解:此言一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴,意指时间宝贵,金钱难以买到。

此句寓意着,我们要珍惜时间,合理安排自己的生活和工作,充分利用每一分每一秒。

六、千里之行,始于足下译:千里之行,始于足下。

解:此言千里之行,始于足下,意指任何伟大的事业都是从脚下开始的。

此句寓意着,我们要脚踏实地,从现在做起,一步一个脚印,才能实现自己的目标。

总结:六字口诀,短短六个字,蕴含着丰富的哲理。

通过翻译和阐释,我们能够更好地理解这些口诀所传达的智慧。

在日常生活中,我们要时刻牢记这些口诀,以此指导自己的行为,不断提升自己,实现人生价值。

翻译古文,虽难亦乐,六字诀,助你通关。

兹以文言文语句翻译六字诀,析其要义,以飨读者。

一、求义求义,即寻求原文之本义。

翻译文言文,首当其冲便是理解文意。

古人云:“词不离句,句不离篇。

”故而,翻译时须细心揣摩,探求字词背后的深层含义。

如《论语》中“子曰:‘学而时习之,不亦说乎?’”翻译时,应先理解“学”为学习,“时”为按时,“习”为复习,“说”为愉快,最终译为:“孔子说:‘学习并按时复习,不是一件愉快的事吗?’”二、明词明词,即明确词语的用法和含义。

文言文中的词语,往往具有丰富的内涵和独特的用法。

翻译时,需结合上下文,准确把握词语的意义。

如“驷马难追”,其中“驷”为四匹马,“难追”意为难以追上。

此句译为:“四匹马都难以追上,形容事情已经发生,无法挽回。

”三、辨句辨句,即辨别句子的结构和成分。

文言文句子结构严谨,成分繁复。

翻译时,需梳理句子结构,明确主谓宾关系,准确把握句子含义。

如《离骚》中“青青子衿,悠悠我心。

”此句中,“青青”修饰“子衿”,“悠悠”修饰“我心”。

翻译时,应译为:“青青的衣领,悠悠的忧思。

”四、通译通译,即通顺地表达原文的意思。

翻译文言文,不仅要准确传达原文含义,还要使译文流畅自然。

如《诗经》中“窈窕淑女,君子好逑。

”翻译时,应译为:“那美丽的女子,君子们都喜欢她。

”五、求韵求韵,即追求文言文的韵味。

文言文具有独特的韵味,翻译时,应力求保持原文的韵味。

如《诗经》中“桃之夭夭,灼灼其华。

”翻译时,可译为:“桃花盛开,绚烂夺目。

”六、审校审校,即反复审阅、校正译文。

翻译文言文,需反复推敲,确保译文准确无误。

如《左传》中“子路曰:‘敢问何谓君子?’”翻译时,应译为:“子路问道:‘请问什么是君子?’”在翻译过程中,需多次审校,确保译文通顺、准确。

总之,文言文语句翻译六字诀,即求义、明词、辨句、通译、求韵、审校。

掌握此六字诀,便能游刃有余地翻译文言文,领略古人之智慧。

文言文六字翻译法—、小试身手陶侃惜谷《晋书》陶侃尝出游,见人持一把未熟稻,侃问:“用此何为?”人云:“行道所见,聊取之耳。

侃大怒曰:“汝既不田,而戏贼人稻!”执而鞭之。

是以百姓勤于农植,家给人足。

1.翻译画线句子。

是以百姓勤于农植,家给人足。

答案:因此老百姓都勤恳地耕地,家家生活宽裕,人人丰衣足食。

顷岁,孙莘老识欧阳文忠公,尝乘间以文字问之。

云:“无它术,唯勤读书而多为之,自工;世人患作文字少,又懒读书,每一篇出即求过人,如此少有至者。

疵病不必待人指摘,多作自能见之。

”2.翻译画线句子。

疵病不必待人指摘,多作自能见之。

答案:毛病不必等待别人指出来,经常写作就能感觉出来。

岳飞,字鹏举,相州汤阴人。

少负气节,沉厚寡言。

天资敏悟,强记书传,尤好《左氏春秋》及孙吴兵法。

家贫,拾薪为烛,诵习达旦,不寐。

生有神力,未冠,能挽弓三百斤。

学射于周同。

同射三矢,皆中的,以示飞。

飞引弓一发,破其筈;再发,又中。

同大惊,以所爱良弓赠之。

飞由是益自练习,尽得同术。

3.翻译画线句子。

家贫,拾薪为烛,诵习达旦,不寐。

答案:他家里贫穷,捡拾柴禾当作灯烛来照明,背诵学习到天亮,不睡觉。

三、综合训练刘庆孙在太傅府,于时人士多为所构,唯庾子嵩纵心书外,无迹可间。

后以其性俭家富,(刘庆孙)说太傅令换千万,冀其有吝,于此可乘。

太傅于众坐中问庾,庾时颓然已醉,帻堕几上,以头就穿取,徐答云:“下官家故可有两三千万,随公所取。

”于是乃服。

后有人向庾道此,庾曰:“可谓以小人之虑,度君子之心。

”1.请写出下列句子中加点词的意思。

(1 )冀其有吝(希望)(2)庾时颓然已醉(当时)(3)徐答云(慢慢地)(4)度君子之心(猜测)2.下列各组句子中加点虚词意义用法相同的一组是(C )A.于时人士多为^所构为坻,为屿,为嵁,为岩B.于是乃服乃记之而去C.庾时颓然厂已醉欣然起行D.以头就穿取以其境过清3.翻译画线的句子。

下官家故可有两三千万,随公所取。

答案:下官家原来大约有两三千万,随您取多少。

夫文言文,古之遗音,其言简而意赅,其义深而含蓄。

然今之人,多不识古文,欲读古人之作,实难其途。

故有“文言文翻译六字诀”者,以助学者之途,俾古文可通,义理可明。

一、解解者,解其词义也。

文言文之词,往往有古义,非今人所常用。

故学者须先解其词,明其义。

如“蚤”字,古义为“早晨”,今义为“蚊子”,若不解古义,则易误解。

二、析析者,析其句法也。

文言文之句,结构严谨,层次分明。

学者需析其句法,辨其主谓宾,明其修饰限制。

如“孔子曰:‘学而时习之,不亦说乎?’”析之,可知“学而”为状语,修饰“时习之”,主语为“孔子”,谓语为“曰”。

三、通通者,通其语境也。

文言文之文,非孤立之词,必有语境。

学者需通其语境,明其背景,方能准确理解。

如“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

”通其语境,可知诗人以马蹄疾快,一日之内游尽长安美景,表达得意之情。

四、译译者,译其文意也。

文言文之文,义理深邃,需译其意,使今人易解。

译之,须忠实原文,不失其义。

如“逝者如斯夫,不舍昼夜。

”译为:“逝去的人如同流水,不分昼夜。

”既忠实原文,又易解其意。

五、校校者,校其正误也。

文言文翻译,往往有误,学者需校之,辨其正误。

如“吾日三省吾身。

”若译为“我每天反省自己三次”,则误矣。

应译为“我每天反省自己三次。

”六、悟悟者,悟其精神也。

文言文之文,蕴含着古人之精神,学者需悟之,得其精髓。

如“三人行,必有我师焉。

”悟之,可知古人注重学习,谦虚好学。

综上所述,文言文翻译六字诀,即“解、析、通、译、校、悟”。

学者若能遵循此诀,则可渐入古文之门,领略古人之风采,感悟古人之精神。

然古文之学,非一日之功,需学者持之以恒,方能有所成就。

文言文翻译”六字诀“一

一、文言文翻译”六字诀‘详解

文言文翻译“六字诀”:“留”、“换”、“补”、“增”、“删”、“调”。

1.留

即保留原文中的专有名词、国号、年号、人名、地名、官名、职称、器具名称等,可照录不翻译。

例如:

原句:庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。

(《岳阳楼记》)

译句:庆历四年春天,滕子京降职到巴陵郡做郡守。

原句中的“庆历”、“滕子京”、“巴陵郡”等年号、人名、地名均可保留不译。

2.直

即将文言中的单音节词直接译成以该词为语素的现代汉语的双音节或多音节词。

例如:

原句:更若役,复若赋,则如何? (《捕蛇者说》)

译句:更换你的差事,恢复你的赋税,那怎么样呢?

原句中的“更”、“役”、“赋”可分别译为“更换”、“差事”、“赋税”。

3.补

即将文言文中省略的词语、句子成分,在译文中适当地补充出来。

例如:

原句:见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之,便要还家,设酒杀鸡作食。

(《桃花源记》)

译句:(桃源中人)一见渔人,大为惊奇,问他是从哪里来的,(渔人)一一作了回答。

(桃源中有的人)便把(渔人)请到家里,摆酒杀鸡做饭,殷勤款待(渔人)。

4.删

即删去不译的词。

凡是古汉语中的发语词、判断词、在句子结构上起标志作用的助词、凑足音节的助词等,在现代汉语中没有词能替代,便可删去。

例如:

原句:夫战,勇气也。

(《曹刿论战》)

译句:打仗,是靠勇气的。

“夫”为发语词,没有实在意义,翻译时删去。

原句:医之好治不病以为功。

(《扁鹊见蔡桓公》)

译句:医生喜欢给没有病的人治病,好拿来夸耀自己的功劳?选

原句:北山愚公者,年且九十,面山而居。

(《愚公移山》)

译句:山北面有个名叫愚公的,年纪将近九十岁了,向着山居住。

以上两例加点的“之”与“而”,只起语助和连接的作用,无实

在意义,应不译。

5.调

即对文言文中不同于现代汉语句式的特殊句式,翻译时要进行必要的调整,使译文完全符合现代汉语的表达习惯。

这种方法在古文翻译中用得最多,中考几乎年年考到。

例如:

甚矣,汝之不惠。

(《愚公移山》)

翻译时应调整为“汝之不惠甚矣”,即“你太不聪明了。

”

又如:孔子云:何陋之有?(《陋室铭》)

“何陋之有”翻译时应调整为“有何陋”,即“有什么简陋呢?”

6.换

即对古今意义相同,但说法不同的词语,翻译时都要换成现在通俗的词语,使译文通达明快。

例如:

齐师伐我。

(《曹刿论战》)

这句中的“师”要换成“军队”;“伐”,要换成“攻打”。

全句译为:“齐国的军队攻打我们鲁国”。

又如:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之。

(《出师表》)

这句中的“愚”,要换成“我”;“悉”,要换成“都”;“咨”,要换成“商量”。

以上介绍了翻译文言文通常使用的一些方法,其实也就是古汉语词法、句法知识的综合运用。

二、古文翻译口诀

古文翻译,自有顺序,首览全篇,掌握大意;

先明主题,搜集信息,由段到句,从句到词;

全都理解,连贯一起,对待难句,则需心细;

照顾前文,联系后句,仔细斟酌,揣摩语气;

力求做到,合情合理,词句之间,联系紧密;

若有省略,补出本意,加上括号,表示增益;

人名地名,不必翻译,人身称谓,依照贯例;

“吾”“余”为我,“尔”“汝”为你。

省略倒装,都有规律。

实词虚词,随文释义,敏化语感,因句而异。

译完之后,还须仔细,逐句对照,体会语气,句子流畅,再行搁笔。

文言文翻译“六字诀”二

文言文翻译“六字诀”:对、换、留、删、补、调。

“对”,即对译

文言文中单音词较多,翻译时要把单音词译成以该词为语素的现代汉语双音词。

例:①“学而时习之”(《论语》)中的“学”可对译为“学习”,

“习”可对译为“温习”;②“一狼径去”(《狼》)中“径去”可对译为“径直离去。

”

当然,有的文言文单音词在现代汉语中有多个双音词,对译时要注意根据语境选择使用。

“换”,即替换

一种情况是文言文中有些单音词不能对译成以该词为语素的双音词时,就要换上一个确切的词来翻译。

例:“薄暮冥冥,虎啸猿啼”(《岳阳楼记》)中的“薄”,译为“迫近”;“能张目对日,明察秋毫” (《幼时记趣》)中的“明”,译为“眼力”。

另一种情况就是要把通假字换成本字。

文言文中,有时要用同音字或音近的字来代替另一个字使用,这叫做古字通假。

通假,就是通用、借用的意思。

在翻译时,先要换成本字,再作解释。

例:《核舟记》中“诎右臂支船”一句中的“诎”同“屈”,“屈”是本字,意思是弯曲;“左手倚一衡木”中“衡”同“横”,“横”是本字。

“留”,即保留

有的文言文词语不用翻译。

古今词义相同的词语,如“山、水、牛、羊”等,人名、地名、朝代名、年号、官名、书名、器物名、度

量衡单位等,都可以保留在译文中。

“删”,即删除不译

指的是有些文言文虚词,在句中只起语法作用,无实在意义,翻译时可以删去不译。

例:“夫战,勇气也”(《曹刿论战》)中的“夫”是句首发语词,只起引发议论的作用;“久之,目似瞑,意暇甚”(《狼》)中的“之”,只起凑足音节的作用,也可删去不译;另外,如“盖大苏泛赤壁云”(《核舟记》)中的“云”是句末语气词,表陈述语气,不用翻译。

“补”,即补充

一种情况是在文言文中数词往往直接放在动词或名词前,不用量词,翻译成现代汉语时应把量词补充进去。

例:“一桌、一椅、一扇,一抚尺而已”(《口技》),应译为“一张桌子、一把椅子、一把扇子、一根抚尺罢了”。

另一种情况是指文言文中省略句子成分的现象,翻译时要补充完整,有以下4种情况:

(1)省主语

例《桃花源记》中有这样一句:“具答之。

便要还家,设酒杀鸡作食”。

在“具答之”前省略了主语“渔人”,在“便要还家”之前省略了“村人”,翻译时要增补进去。

(2)省略介词或介词宾语

例:“放之山下”(《黔之驴》)的意思是“把它放到山下”,可见原句中省略了“于”(应为“放之于山下”),“于”译为“到”。

再如“忠之属也,可以一战”(《曹刿论战》),句中省略了介词“以”的宾语“之”,可译为‘此”,“这”,指代“小大之狱,虽不能察,必以情”。

(3)省略动词的宾语

例如上文提到的“便要还家”一句,动词“要”同“邀”,其后省略了宾语“渔人”。

(4)省略动词谓语

如《登泰山记》中“极天云一线异色”,省略了“呈”,即为“极天云呈一线异色”,可译为“呈现”。

总之,这些省略成分在翻译时一定要充实完整。

“调”,即调整

文言文有和现代汉语的语序、词序不同的,翻译时要对原文语序进行调整,使其符合现代汉语的语法习惯。

以上介绍了翻译文言文通常使用的一些方法,其实也就是古汉语词法、句法知识的综合运用。