诗歌鉴赏之动静之美

- 格式:docx

- 大小:19.23 KB

- 文档页数:4

诗歌鉴赏中的虚实结合、动静结合虚实结合是中国古典诗歌中重要的艺术表现手法之一。

所谓“实”是指客观世界中存在的实景、实事、实境,是可以通过视觉、听觉等感觉捕捉到的部分。

所谓“虚“是指主观意识中存在的情感、设想、梦境,是通过诗人主观想象得到的部分。

虚实结合是指现实的景、事与想象的景、事互相映衬,交织融合。

典诗歌历来追求“虚”与“实”的完美结合。

清代唐彪在《读书作文谱》中说得很精辟:“文章非实不足以阐发义理,非虚不足以摇曳神情,故虚实常宜相济也。

”可见虚实结合得好可以使诗意蕴藉含蓄,有“飞动之趣”。

又可以大大丰富诗的意象,开拓诗的意境,为欣赏者提供广阔的审美空间,使其获得充盈的审美趣味。

虚实结合的形式多种多样,就方法而言,有详写为实,简略为虚;具体为实,抽象为虚;写景为实,抒情为虚;正面为实,侧面为虚;当前为实,追忆为虚;当前为实,未来为虚;己方为实,对方为虚;客观为实,想象为虚等等。

本文拟就常见的几种表现形式作初步的探讨。

1、详写为实,简略为虚。

详写可以细致入微,如在目前,略写则给人留下无尽的想象空间。

比如贾岛的《寻隐者不遇》:“松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

”此诗中,实写作者与童子的对话,而诗人“问”的内容却省略掉了,采用虚写。

隐者是什么样子,采药去了哪里,多久回来都没有介绍。

但山峰高峻,云海茫茫,童子天真纯朴,隐者仙风道骨,诗人寻访隐者时平和的心情与闲雅的态度,则是我们可以通过想象来补充的。

诗歌通过虚写给我们留下了充分的想象空间。

读诗时我们通过补充(即想象)能得到美妙的审美愉悦和享受。

2、具体为实,抽象为虚。

抽象的情况大致可分为哲理和志向二端。

①哲理为虚:在诗歌中,抽象的哲理往往通过具体的事物形象表现出来。

比如王之涣的《登鹳雀楼》:“白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

”此诗中,作者登楼所见的具体形象为实,抽象的说理为虚。

前二句写登楼所见万里之广阔景象,使人视界为之一开,精神为之一振,是实写。

鉴赏诗歌的表达技巧——动静结合【学习目标】掌握鉴赏古诗词的基本方法,系统地掌握动静结合的表达技巧,提高诗歌鉴赏能力。

一、课前导入《归园田居》(其一)中运用多种手法来写景,如“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”描写的是近处的静景,“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”描写的是远处的动景。

这几句诗采用动静结合、远近结合的手法,描绘了幽静淳朴的田园风光,含蓄地表达了诗人对田园生活的热爱与赞美之情。

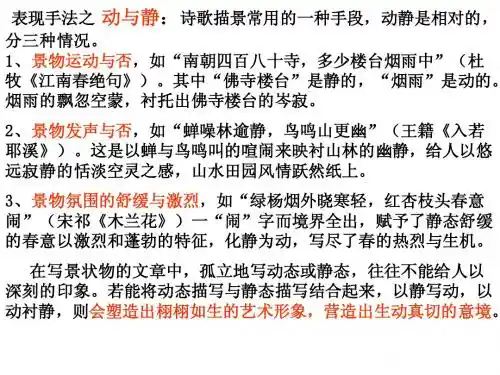

动静结合就是在写景时对景物作动态、静态的描写,两者相互映衬,构成一种情趣。

根据动静结合的方式和艺术效果,把这种手法大致分为以下几类:1.动静结合,相映成趣。

动景和静景皆为画面的重要组成部分,二者没有侧重。

如《敕勒歌》中“天似穹庐,笼盖四野。

天苍苍,野茫茫”是静景,写出了天空的空阔、辽远,原野的碧绿、无垠。

“风吹草低见牛羊”是动景。

诗人由静而动,变单调为多彩,使得草原的勃勃生机呼之欲出。

2.以动衬静,衬托出环境的静寂、幽深。

动景是陪衬,静景是重点,是基调。

如王维的《鸟鸣涧》:“人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

”本诗主要写春山夜晚之静。

但“花落”“月出”“鸟鸣"都是动景,诗人以动衬静,收到了精妙的艺术效果。

3.化静为动,以动写静,增强动感。

如杜甫的《咏怀古迹》中“群山万壑赴荆门”,一个“赴”字将静止的写成了动态的,突出了景物特点和诗人的心境。

4.化动为静,化有声为无声。

如李白的《望庐山瀑布》中“遥看瀑布挂前川”,一个“挂”字化动为静,将流动的水比作挂在山间的巨大白练,突出了瀑布的色泽和气势特点,生动形象。

二、典题例析登裴秀才迪小台[唐]王维端居不出户,满目望云山。

落日鸟边下,秋原人外闲。

遥知远林际,不见此檐间。

好客多乘月,应门莫上关。

(选自《全唐诗》)【参考译文】你闲居在家时不用出门,睁开眼就能望见云雾缭绕的山峰。

落日西垂,鸟儿在晩霞中飞去;人们离开之后,秋天的原野显得格外闲静。

以前只知道去遥远的树林边,没想到登上这间茅檐的小台,同样可以欣赏到美景。

王维《画》诗赏析:静境之美与理想境界的追求唐诗《画》是王维的一首五言绝句,全诗以简洁明快的语言,生动描绘了一幅山水花鸟画,并巧妙地借画中的景物表达了诗人对静谧、美好境界的向往。

以下是对这首诗的赏析:原文远看山有色,近听水无声。

春去花还在,人来鸟不惊。

译文远远望去,山峦色彩明亮;走近一听,流水却没有声音。

春天过去,花儿依然盛开不败;人走近时,枝头的鸟儿却并未被惊飞。

赏析1.景物描绘与画境展现●山色与水声:首句“远看山有色”直接写出了画面的色彩之美,远观山色分明,色彩鲜明,给人以视觉上的享受而“近听水无声”则通过对比,强调了画中的流水虽似在流动,却无声无息,营造出一种静谧的氛围。

这种动静结合的手法,既展现了画的生动性,又突出了其静谧之美●花开不败与鸟不惊:后两句“春去花还在,人来鸟不惊”进一步描绘了画中景物的不朽与和谐。

春天过去,花儿在画中依旧争奇斗艳,不受时间流逝的影响;人走近时,鸟儿也未被惊动,仿佛与观者之间存在着某种默契和和谐。

这种超越自然规律的描绘,实际上是对画中永恒美好境界的赞美。

2. 艺术手法与意境营造●对仗工整与反义词运用:全诗四句,每句字数相等,平仄相对,对仗工整。

同时,诗中多组反义词的运用.(如“远”与“近”,“有”与“无"“去”与“在”,“来”与“不惊”),使得节奏清晰,平仄分明,读起来琅琅上口,韵味十足。

●静境之美:全诗通过对画中山水花鸟的描绘,营造出一种静谧、美好、和谐的意境。

这种静境之美不仅在于画面的直观呈现,更在于静心者能够品味其背后的深意和韵味。

诗人通过赞美画中的静谧美好,表达了自己对理想境界的向往和追求。

3.主题思想与情感表达●对画的赞美与对美好境界的向往:这首诗表面上看是赞美一幅画,但实际上是通过画中的景物来表达诗人对静谧.美好、和谐境界的向往和追求。

画中的山水花鸟虽为静物,却通过诗人的笔触赋予了生命和活力,成为了一种理想化、永恒化的美好象征。

●对自然与人生的思考:同时,这首诗也蕴含着诗人对自然与人生的深刻思考。

古诗词鉴赏中的动与静

邹菊连

【期刊名称】《课外阅读:中下》

【年(卷),期】2012(000)020

【摘要】在中国古代诗歌里,诗人们为了创设意境,特别注意动态描写,动静结

合是其常用手法。

动静结合的写景方式,往往是在一种意境里有描写动态的,也有描写静态的,并且往往是以静为主,以动衬静的方式,形成意境和形象的和谐统一,诗歌鉴赏就必须掌握动静结合的表达妙用。

【总页数】2页(P290-291)

【作者】邹菊连

【作者单位】云南省宣威市委党校,云南宣威655400

【正文语种】中文

【中图分类】G633.33

【相关文献】

1.做一回古人——"古诗词鉴赏活动课"中的情感体验 [J], 陈鲜艳

2.做一回古人——浅谈“古诗词鉴赏活动课”中的情感体验 [J], 周静;

3.做一回古人——"古诗词鉴赏活动课"中的情感体验 [J], 陈鲜艳

4.如何开展幼儿古诗词鉴赏活动——以“宝贝读诗活动”为例 [J], 程正香

5.品鉴古诗词韵味提升鉴赏能力

——浅谈中考古诗词鉴赏的教学策略 [J], 姜珍珠

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

动静结合之美

古人云“静若处子,动若脱兔”。

在我们看来,动与静总是相对而立,其区别之大,不言而喻。

然而,对于诗歌鉴赏中高频出现的答案:动静结合,我们真的知晓其意吗?什么是以动衬静,什么又是化静为动?遇及此类题目,我们总将动、静的复杂关系一笔带过,因此,我想为就此讲讲一段动与静的“爱恨情仇”故事。

动静何许人

例1[全国卷3]

雨后池上刘攽

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

题目:试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。

答案:一、二两句以“水面平”、“明镜”、“照檐楹”等写出了荷花池塘雨后幽美迷人的静态。

三、四两句用“忽起”、“垂杨舞”及垂杨叶上的雨滴被风吹到荷叶上发出的“万点”声响等,表现了雨后池上的一种动态之美。

诗既写出了静态,又写出了动态,以静显动,又以动衬静,动静结合,组成了一幅雨后池塘春景图。

“以静显动,又以动衬静,动静结合”完美地展现了动、静间“如胶似漆”的关系。

那么,为了解这有些深奥的相互情谊,首先,让我谈谈:动、静何许人也?

动态是指景物处于运动中的形态、神态和音响;静态是指景物处于相对静止时的形态和神态。

写静态,便于显现事物的外形,却容易使文章呆滞,写动态,利于传达事物的精神,却又可能失去稳定。

由此,可见动静的关系是值得发展的关系,“团结就是力量”,当诗人把二者构想在同一个意境中,构成一种情趣,使之结合,就形成一种“应物象形”、“气韵生动”的高级效果了。

动静敌或友

当动与静的交往获得了家长认可,那么就该轮到两人确定哥俩到底啥关系啦,你是爱,是暖,是人间的四月天?可惜,动静的关系远没有我们所期待般和和美美,那么,他们又是如何“相爱相杀”呢?

关系一:以动衬静,衬托出环境的静、寂、幽、深。

动景是陪衬,静景是重点,是基调。

例2(2012年福建省)

《望江南》李纲

江上雪,独立钓鱼翁。

箬笠但闻冰散响,蓑衣时振玉花空。

图画若为工。

云水暮,归去远烟中。

茅舍竹篱依小屿,缩鳊圆鲫入轻笼。

欢笑有儿童。

”

题:“箬笠但闻冰散响,蓑衣时振玉花空”,这两句的描写颇为精妙,请简要赏析。

参考答案:有一要点是:“‘冰散响’描写清细的声音,衬托出环境的寂静、钓翁的宁静。

”可见,命题者把以动衬静作为一个要点加以考察。

关系二:化静为动,以动写静,增强动感,化无形为有形。

(2012年辽宁省)

《初见嵩山》张耒

年来鞍马困尘埃,赖有青山豁我怀。

日暮北风吹雨去,数峰清瘦出云来。

题:“数峰清瘦出云来”一句妙在何处?

参考答案:高峻山峰在一片积云之中突现,基于这种观感,作者运用了拟人手法,以‘清瘦’形容山峰,突出山峰的高峻挺拔,造语新奇;一个‘出’字,作者运用了以动写静的手法,赋予山峰动感,使山峰与云层形成了尖耸与广阔、跃动与静态相结合的画面。

”显然,化静为动成了这道题的考察重点。

“然而消灭敌人的最好办法,最把他们变成朋友”。

在无数次的论剑中,动与静都累了,他们不相上下,因此局势陷入僵持。

一天,活波的动跳起身,对静问道:“哎呦,这么些年我们眼中只有彼此,注孤生啊,不如凑活凑活?”冷着脸的静上下打量了一番动,心中一动:以前没发现啊,当晨曦眯起睡眠不足的红红眼睛时,这个少年雏菊般的笑容,还满可爱的。

“恩”静不由这样回答。

祝贺他们!

关系三:动静相衬,相映成趣。

动景和静景皆为画面的重要组成部分,二者没有侧重。

(2012年北京)《柳堤》金銮

春江水正平,密树听啼莺。

十里笼睛苑,千条锁故营。

雨香飞燕促,风暖落花轻。

更欲劳攀折,年年还自生。

围绕这首诗,命题者设计了两道选择题和一道主观表达题。

其中第一道选择题的第三项是:“三四句写柳堤晴日静景,五六句写雨天动景,以静写动,借静衬动。

”显然,这个选项意在考察学生对动静结合手法的理解和运用。

这首诗的描写对象是柳堤,诗人着重呈现它茂密繁盛的的特点。

如果从动静结合的角度去理解,那么,三四两句是静景,重点在于突出柳堤之长之茂密繁盛,五六两句飞燕落花,香雨暖风是动景,重点在于突出柳堤之盎然生机,动景静景相互衬托,共同构成柳堤的美景,不是简单的以动衬静,因为其重点不是突出柳堤的静。

可见,这个选项是不妥当的。

以上,作为旁观者的我们,在分清动与静的关系时,重点落在“衬”,“化”和“相”上;“衬”,在于动与静彼此斗争中,有一方学艺不精,白白给人出了风头;“化”是指“指鹿为马”,明明我是个安静的美男子,可在浮世喧嚣中,别人就非要突出我吃得多的那一点,到显得我活泼起来了。

还有“相”,自然是动与静的相濡以沫啦。

如此,可见是爱是恨的千差万别,全在这毫厘之间。

动静题何解

简单说说答题注意事项:首先,我们必须整体把握诗歌作品,摸清其主题和风格。

如果确认使用动静结合的手法,在表述时应该将动景和静景的内容写出来,最后分析艺术效果。

艺术效果必须结合具体内容回答,前文提到的“衬托出环境的静、寂、幽、深”“相映成趣”“增强动感,化无形为有形”等说法只是一般模式,我们必须结合具体诗句加以阐释,像那道辽宁考题所给的答案“赋予山峰动感,使山峰与云层形成了尖耸与广阔、跃动与静态相结合的画面”就是很好的例子。

动静有何求

有了动、静的完美结合,也就孕育了美。

王维先生的《山居秋暝》中“明月松间照,清泉石上流。

”便是典型的以动衬静。

松柏的影时而张,时而弛,是月色正苍茫,低头轻吻着松枝;流水潺潺,给黑石添加上一道清泪,不是悲哀,而是微叹到:片竹,笑语,一世界。

这便是动静之美,令人沉醉。

甚至,一切只为美。

美好的诗是情之所起,是上帝偶尔降落凡世间的白羽毛,柔润又清冽。

当我们在品读文章时,是否有“若合一契”、“临文嗟悼”的时候,这时候,你会感怀一花一树,你会不自禁热泪盈眶,只为一种既熟悉,又陌生的感觉——是美,美是你与我互通的此时无声。

感受到美的你固然已经很幸运了,然而,你能做地更好。

伯牙有遇子期之幸,你是否也能给美一些馈赠?那就是懂它。

这就是我们之所以学习鉴赏的原因,鉴赏诗词、音乐,略懂它一些,才能期待“料青山看我亦如是”的满足。