诗词表现手法之动静结合

- 格式:doc

- 大小:13.00 KB

- 文档页数:2

动静结合的诗词秋风萧瑟动静生,林间鸟语唤心灵。

红叶飘零情难舍,寂寞深处寻思情。

流水潺潺动静和,碧波荡漾心情多。

山峦叠嶂云霞舞,自然之美无言语。

雨打芭蕉动静间,绿叶摇曳情无限。

滴落声声入耳畔,凝神聆听自然天。

花开花落动静迁,春风送暖情意鲜。

蜂儿采蜜忙碌处,彩蝶舞飞翩翩然。

夜幕降临动静夜,

星光点点照途穷。

月华如水洒人间,寂静中悟道心明。

冰雪凝寒动静立,寒风刺骨意如铁。

山川皆白银装点,冬日风景心中结。

春风吹拂动静间,万物复苏生机健。

花开虫儿舞蹁跹,春意盎然心欢愉。

晨曦初现动静晨,鸟儿啁啾报早春。

朝霞绚丽染天边,心旷神怡情自新。

动静相间诗意长,人生百态情难量。

须悟自然真意境,

融于诗词心灵航。

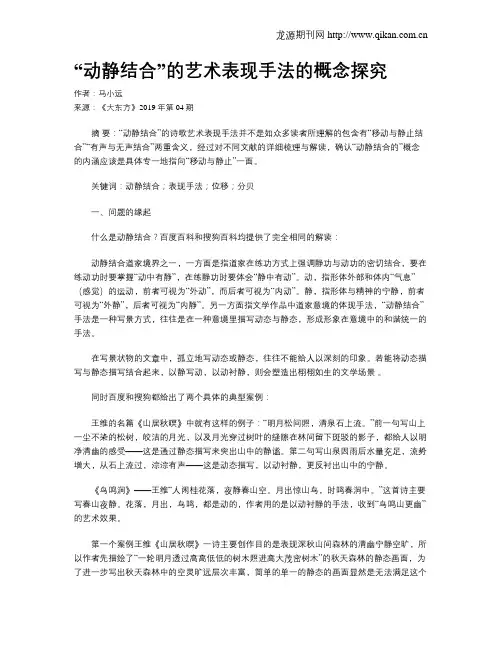

“动静结合”的艺术表现手法的概念探究作者:马小远来源:《大东方》2019年第04期摘要:“动静结合”的诗歌艺术表现手法并不是如众多读者所理解的包含有“移动与静止结合”“有声与无声结合”两重含义,经过对不同文献的详细梳理与解读,确认“动静结合的”概念的内涵应该是具体专一地指向“移动与静止”一面。

关键词:动静结合;表现手法;位移;分贝一、问题的缘起什么是动静结合?百度百科和搜狗百科均提供了完全相同的解读:动静结合道家境界之一,一方面是指道家在练功方式上强调静功与动功的密切结合,要在练动功时要掌握“动中有静”,在练静功时要体会“静中有动”。

动,指形体外部和体内“气息”(感觉)的运动,前者可视为“外动”,而后者可视为“内动”。

静,指形体与精神的宁静,前者可视为“外静”,后者可视为“内静”。

另一方面指文学作品中道家意境的体现手法,“动静结合”手法是一种写景方式,往往是在一种意境里描写动态与静态,形成形象在意境中的和谐统一的手法。

在写景状物的文章中,孤立地写动态或静态,往往不能给人以深刻的印象。

若能将动态描写与静态描写结合起来,以静写动,以动衬静,则会塑造出栩栩如生的文学场景。

同时百度和搜狗都给出了两个具体的典型案例:王维的名篇《山居秋暝》中就有这样的例子:“明月松间照,清泉石上流。

”前一句写山上一尘不染的松树,皎洁的月光,以及月光穿过树叶的缝隙在林间留下斑驳的影子,都给人以明净清幽的感受——这是通过静态描写来突出山中的静谧。

第二句写山泉因雨后水量充足,流势增大,从石上流过,淙淙有声——这是动态描写,以动衬静,更反衬出山中的宁静。

《鸟鸣涧》——王维“人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

”这首诗主要写春山夜静。

花落,月出,鸟鸣,都是动的,作者用的是以动衬静的手法,收到“鸟鸣山更幽”的艺术效果。

第一个案例王维《山居秋暝》一诗主要创作目的是表现深秋山间森林的清幽宁静空旷,所以作者先描绘了“一轮明月透过高高低低的树木照进高大茂密树木”的秋天森林的静态画面,为了进一步写出秋天森林中的空灵旷远层次丰富,简单的单一的静态的画面显然是无法满足这个要求的,于是作者又将“清冽的泉水在山石上叮叮咚咚地流淌”的画面清晰明确地展示在读者面前,有声有形更有流动的形态,与前一句的“明月松间照”互为照应,完美实现作者的创作意图。

诗歌鉴赏中的虚实结合、动静结合虚实结合是中国古典诗歌中重要的艺术表现手法之一。

所谓“实”是指客观世界中存在的实景、实事、实境,是可以通过视觉、听觉等感觉捕捉到的部分。

所谓“虚“是指主观意识中存在的情感、设想、梦境,是通过诗人主观想象得到的部分。

虚实结合是指现实的景、事与想象的景、事互相映衬,交织融合。

典诗歌历来追求“虚”与“实”的完美结合。

清代唐彪在《读书作文谱》中说得很精辟:“文章非实不足以阐发义理,非虚不足以摇曳神情,故虚实常宜相济也。

”可见虚实结合得好可以使诗意蕴藉含蓄,有“飞动之趣”。

又可以大大丰富诗的意象,开拓诗的意境,为欣赏者提供广阔的审美空间,使其获得充盈的审美趣味。

虚实结合的形式多种多样,就方法而言,有详写为实,简略为虚;具体为实,抽象为虚;写景为实,抒情为虚;正面为实,侧面为虚;当前为实,追忆为虚;当前为实,未来为虚;己方为实,对方为虚;客观为实,想象为虚等等。

本文拟就常见的几种表现形式作初步的探讨。

1、详写为实,简略为虚。

详写可以细致入微,如在目前,略写则给人留下无尽的想象空间。

比如贾岛的《寻隐者不遇》:“松下问童子,言师采药去。

只在此山中,云深不知处。

”此诗中,实写作者与童子的对话,而诗人“问”的内容却省略掉了,采用虚写。

隐者是什么样子,采药去了哪里,多久回来都没有介绍。

但山峰高峻,云海茫茫,童子天真纯朴,隐者仙风道骨,诗人寻访隐者时平和的心情与闲雅的态度,则是我们可以通过想象来补充的。

诗歌通过虚写给我们留下了充分的想象空间。

读诗时我们通过补充(即想象)能得到美妙的审美愉悦和享受。

2、具体为实,抽象为虚。

抽象的情况大致可分为哲理和志向二端。

①哲理为虚:在诗歌中,抽象的哲理往往通过具体的事物形象表现出来。

比如王之涣的《登鹳雀楼》:“白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

”此诗中,作者登楼所见的具体形象为实,抽象的说理为虚。

前二句写登楼所见万里之广阔景象,使人视界为之一开,精神为之一振,是实写。

诗词表现手法之动静结合-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1诗词表现手法之动静结合在中国古代诗歌里,诗人们为了创设意境,特别注意动态描写,动静结合是常用的一种写景手法。

在这种手法的运用中,独出心裁,“每着一字”,而使“境界全出”。

作为动静结合的写景方式,往往是在一种意境里描写动态与静态,并且往往是以静为主,以动衬静的方式(这里的“动”含动与声:如“竹喧归浣女,莲动下渔舟”“喧”为声,“动”为动),形成意境和形象的和谐统一。

因此,动静结合的写景手法,与衬托又不可截然分开。

在写景状物的文章中,孤立地写动态或静态,往往不能给人以深刻的印象。

若能将动态描写与静态描写结合起来,以静写动,以动衬静,则会塑造出栩栩如生的艺术形象。

典型示例王维的名篇《山居秋暝》中就有这样的例子:“明月松间照,清泉石上流。

”前一句写山上一尘不染的松树,皎洁的月光,以及月光穿过树叶的缝隙在林间留下斑驳的影子,都给人以明净清幽的感受——这是通过静态描写来突出山中的静谧。

第二句写山泉因雨后水量充足,流势增大,从石上流过,淙淙有声——这是动态描写,以动衬静,更反衬出山中的宁静。

《鸟鸣涧》——王维“人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

”这首诗主要写春山夜静。

花落,月出,鸟鸣,都是动的,作者用的是以动衬静的手法,收到“鸟鸣山更幽”的艺术效果。

手法分类①化动为静,以静写动就是把运动的事物当作静止的事物来写,想象并描写出动态事物在静止时的形态和神态。

如李白的《望庐山瀑布》“遥看瀑布挂前川”写出了遥看瀑布的第一眼形象,将流动的水当作静止的布,瀑布像一条巨大的白练挂在山间,一个“挂”字化动为静,生动形象,活灵活现。

②化静为动,以动写静就是把静止的事物当作运动的事物来写,想象并描写出静态事物在运动时的形态和神态。

如王安石《书湖阴先生壁》中的“两山排阔送青来”,一个“送”字,把静止的山给写活了。

③动静结合,相映成趣就是同时描写静态的事物和动态的事物,让静景动景相辅相成,相得益彰,相映成趣。

高考诗歌鉴赏“表现手法”识判分析例谈说到表现手法,不得不提的是表达技巧。

广义上来讲表现手法是作者在行文措辞和表达思想感情时所使用的特殊的语句组织方式,从这个意义上说,二者是没什么区别的。

但严格区别,表达技巧还包括表达方式、抒情方式、修辞手法等内容,也就是说,在表达技巧的范畴内,除以上几类,其他的表达技巧可以明确地称之为表现手法。

下面分别谈一谈几种比较典型的表现手法的特征和答题要点。

一、动与静动静结合是高考中经常出现的内容。

主要特征形式是以静写动、以动衬静、动静结合,以达到更好地为主题服务的效果。

1. 实例解析。

以静写动的情况相对少一些,如,谢�的“余霞散成绮,澄江静如练”,将流动的江水比作静止的白练。

李白的“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川”,一个“挂”字将流动变成静止,写出了庐山瀑布的整体感,给人回味和思考的空间。

更多的诗词中用的是以动衬静的方式。

王维的“明月松间照,清泉石上流”,虽然清泉流于石上淙淙有声,但在偌大的森林中只听见这水声,可见环境的清幽静美;“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”“沙头宿鹭联拳静,船尾跳鱼拨剌鸣”等等都是以动衬静的典范。

2. 解题示范。

初见嵩山张耒年来鞍马困尘埃,赖有青山豁我怀。

日暮北风吹雨去,数峰清瘦出云来。

【注】张耒:北宋诗人,苏门四学士之一,因受苏轼牵连,累遭贬谪。

9.“数峰清瘦出云来”一句妙在何处?“清瘦”有何精神内涵?(6分)答:①高峻山峰在一片积云之中突现,基于这种观感,作者运用了拟人手法,以“清瘦”形容山峰,突出山峰的高峻挺拔,造语新奇;一个“出”字,作者运用了以动衬静的手法,赋予山峰动感,使山峰与云层形成了尖耸与广阔、跃动与静态相结合的画面。

②“清瘦”表现了作者清高独立、人格坚守的精神气质。

这首诗,“出”的主体是“山”,而它偏偏是个动词,自然是以“出”的动来写“山”的静,使山的清瘦的形象更加突出,从而突出了作者人格清高独立的形象。

3. 思路指津。

判断以动衬静,自然要找到诗中比较特别的“动”“静”来,答题时也要抓住主题,注重“动”的“静”的关系,最后补充说明表达效果和作用。

【诗词阅读及答案】高考古诗表达技巧鉴赏:动静结合的表现手法诗词如书画,既讲究虚实相生,也追求动静相谐。

动即运动,静即静止,静止便于显现事物的外形,运动利于传达事物的精神,二者结合则能相得益彰,形成“应物象形”、“气韵生动”的艺术效果。

动静结合的表现手法可以分为四类。

一类以晴衬动,例如李白《盼庐山瀑布》,三句都轻易从动态的角度展现出瀑布奔流而下、气势磅礴的动态之美,惟第二句则从静态的角度惟妙惟肖地整体表现出来瀑布飞溅奔涌的动态之美,尤其就是动词“摆”字更为传神,偌大的瀑布,谁能够存有这样的伟力将它挂上呢?似乎,这正是化动为静增添的良效,远远望去,那飞溅的瀑布不正如一条巨幅的白练摆在山间吗?真堪称以晴衬动,一字位居必须,更显出瀑布之冲天冈县的动感和气势。

一类以动衬静,即通过对动态的描写、渲染,反衬出静态,是反衬手法的一种。

如王维《山居秋暝》。

一类就是以动衬动,例如苏轼《江上看看山》:“船上看看山跑例如马,倏乎过去数百群。

前山槎牙忽变态,后岭愤激如惊奔。

仰看微径横氤氲,上存有行人低飘渺。

舟中起身欲与言,孤帆南去如飞鸟。

”按理,人立舟中,舟是动的,山就是晴的,而作者却探底回升过来,剥夺山以运动,使群山在眼前疾驰,看看众岭在身后惊奔,全诗呈现一种轻快而壮美的律动。

一类是动静互衬,如辛弃疾《西江月。

明月别枝惊鹊》,这首词的中心是“说丰年”,而着重表现的是作者因年丰而引起的欢快情绪。

词的上阕着重于“面”的图形,一、二两句静中有动,而偏重于静境的描写,鹊怒、凉风,则愈益显露出环境的清幽;三、四两句动静交混,而着重于动境的写意,蛙声一片,稻香一片,又惹出又晴,烘托一片浓烈的“丰年”喜庆气氛。

上阕对“面”的图形,已构成悠扬欢欣的氛围。

词的下阕一、三两句写下晴,二、四两句写动,而一、二句的“四二”句式,节奏轻快,跌宕起伏,末句的“转回”字、“忽”字,更并使作者的欢欣心情跃然纸上。

全词挑选出了明月、惊鹊、清风、鹤蝉、稻花、蛙声、星斗、夜雨、茅店、溪桥等典型的农村景物,以动衬静,以晴衬动,动静交相辉映,形成了一幅夜色清幽、气氛恬淡,富于野趣、丰收在望,悠扬开朗、迷人动人的江南乡村月夜图,给读者增添了很大的惬意和多样的美感。

鉴赏诗歌的表达技巧——动静结合【学习目标】掌握鉴赏古诗词的基本方法,系统地掌握动静结合的表达技巧,提高诗歌鉴赏能力。

一、课前导入《归园田居》(其一)中运用多种手法来写景,如“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”描写的是近处的静景,“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”描写的是远处的动景。

这几句诗采用动静结合、远近结合的手法,描绘了幽静淳朴的田园风光,含蓄地表达了诗人对田园生活的热爱与赞美之情。

动静结合就是在写景时对景物作动态、静态的描写,两者相互映衬,构成一种情趣。

根据动静结合的方式和艺术效果,把这种手法大致分为以下几类:1.动静结合,相映成趣。

动景和静景皆为画面的重要组成部分,二者没有侧重。

如《敕勒歌》中“天似穹庐,笼盖四野。

天苍苍,野茫茫”是静景,写出了天空的空阔、辽远,原野的碧绿、无垠。

“风吹草低见牛羊”是动景。

诗人由静而动,变单调为多彩,使得草原的勃勃生机呼之欲出。

2.以动衬静,衬托出环境的静寂、幽深。

动景是陪衬,静景是重点,是基调。

如王维的《鸟鸣涧》:“人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

”本诗主要写春山夜晚之静。

但“花落”“月出”“鸟鸣"都是动景,诗人以动衬静,收到了精妙的艺术效果。

3.化静为动,以动写静,增强动感。

如杜甫的《咏怀古迹》中“群山万壑赴荆门”,一个“赴”字将静止的写成了动态的,突出了景物特点和诗人的心境。

4.化动为静,化有声为无声。

如李白的《望庐山瀑布》中“遥看瀑布挂前川”,一个“挂”字化动为静,将流动的水比作挂在山间的巨大白练,突出了瀑布的色泽和气势特点,生动形象。

二、典题例析登裴秀才迪小台[唐]王维端居不出户,满目望云山。

落日鸟边下,秋原人外闲。

遥知远林际,不见此檐间。

好客多乘月,应门莫上关。

(选自《全唐诗》)【参考译文】你闲居在家时不用出门,睁开眼就能望见云雾缭绕的山峰。

落日西垂,鸟儿在晩霞中飞去;人们离开之后,秋天的原野显得格外闲静。

以前只知道去遥远的树林边,没想到登上这间茅檐的小台,同样可以欣赏到美景。

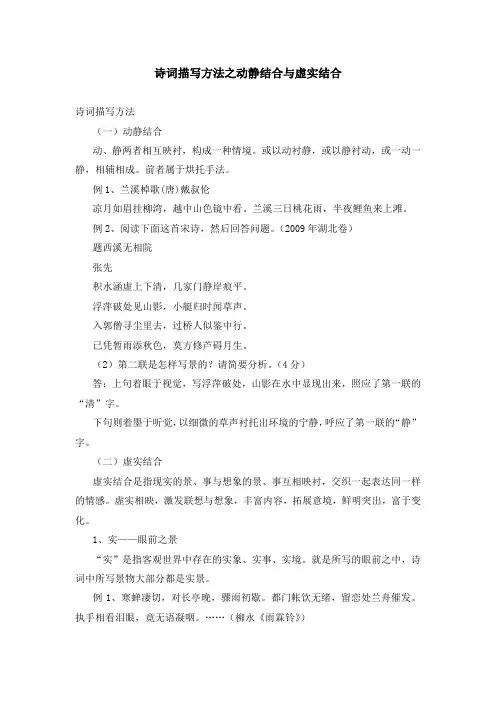

诗词描写方法之动静结合与虚实结合诗词描写方法(一)动静结合动、静两者相互映衬,构成一种情境。

或以动衬静,或以静衬动,或一动一静,相辅相成。

前者属于烘托手法。

例1、兰溪棹歌(唐)戴叔伦凉月如眉挂柳湾,越中山色镜中看。

兰溪三日桃花雨,半夜鲤鱼来上滩。

例2、阅读下面这首宋诗,然后回答问题。

(2009年湖北卷)题西溪无相院张先积水涵虚上下清,几家门静岸痕平。

浮萍破处见山影,小艇归时闻草声。

入郭僧寻尘里去,过桥人似鉴中行。

已凭暂雨添秋色,莫方修芦碍月生。

(2)第二联是怎样写景的?请简要分析。

(4分)答:上句着眼于视觉,写浮萍破处,山影在水中显现出来,照应了第一联的“清”字。

下句则着墨于听觉,以细微的草声衬托出环境的宁静,呼应了第一联的“静”字。

(二)虚实结合虚实结合是指现实的景、事与想象的景、事互相映衬,交织一起表达同一样的情感。

虚实相映,激发联想与想象,丰富内容,拓展意境,鲜明突出,富于变化。

1、实——眼前之景“实”是指客观世界中存在的实象、实事、实境。

就是所写的眼前之中,诗词中所写景物大部分都是实景。

例1、寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

都门帐饮无绪,留恋处兰舟催发。

执手相看泪眼,竟无语凝咽。

……(柳永《雨霖铃》)2、虚——想像之景诗词中的“虚”:包括四类:(1)神仙鬼怪世界和梦境。

例2、《梦游天姥吟留别》“青冥浩荡不见底,日月照耀金银台。

霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。

虎鼓瑟兮鸾回车,仙之人兮列如麻。

”(3)已逝之景之境。

这类虚景是作者曾经经历过或历史上曾经发生过的景象,但是现时却不在眼前。

例3、李煜《虞美人》“雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改。

”苏轼《念奴娇·赤壁怀古》:“谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

”(3)设想的未来之境。

这类虚境是还没有发生的,它表现的情将一直延伸到未来而不断绝。

故写愁,将倍增其愁;写乐将倍增其乐。

例4、柳永《雨霖铃》:“今霄酒醒何处,杨柳岸晓风残月。

”(4)想象中的对应之景之境:诗人在描写眼前之实景时,通过想像描写与实景对应的虚景,这在抒发思念之情的诗词中很常见。

诗歌鉴赏--动静、虚实结合课本回顾:简述本诗颔联和颈联描景时用到了什么表现手法? 山居秋暝王维空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

考点解读:表现手法之动与静、考点解读:表现手法之动与静、虚与实动与静:诗歌描景常用的一种手段,动静是相对的,分三种情况。

动与静:诗歌描景常用的一种手段,动静是相对的,分三种情况。

1、景物运动与否,如“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”(杜景物运动与否,南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中” 江南春绝句》)。

其中佛寺楼台”是静的,烟雨”是动的。

其中“ 牧《江南春绝句》)。

其中“佛寺楼台”是静的,“烟雨”是动的。

烟雨的飘忽空蒙,衬托出佛寺楼台的岑寂。

烟雨的飘忽空蒙,衬托出佛寺楼台的岑寂。

2、景物发声与否,如“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”(王籍《入若景物发声与否,蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽” 王籍《耶溪》)。

这是以蝉与鸟鸣叫的喧闹来映衬山林的幽静这是以蝉与鸟鸣叫的喧闹来映衬山林的幽静,耶溪》)。

这是以蝉与鸟鸣叫的喧闹来映衬山林的幽静,给人以悠远寂静的恬淡空灵之感,山水田园风情跃然纸上。

远寂静的恬淡空灵之感,山水田园风情跃然纸上。

3、景物氛围的舒缓与激烈,如“绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意景物氛围的舒缓与激烈,绿杨烟外晓寒轻,宋祁《木兰花》字而境界全出,闹”(宋祁《木兰花》)一“闹”字而境界全出,赋予了静态舒缓的春意以激烈和蓬勃的特征,化静为动,写尽了春的热烈与生机。

的春意以激烈和蓬勃的特征,化静为动,写尽了春的热烈与生机。

在写景状物的文章中,孤立地写动态或静态,在写景状物的文章中,孤立地写动态或静态,往往不能给人以深刻的印象。

若能将动态描写与静态描写结合起来,以静写动,以深刻的印象。

若能将动态描写与静态描写结合起来,以静写动,动衬静,会塑造出栩栩如生的艺术形象,营造出生动真切的意境。

动衬静,则会塑造出栩栩如生的艺术形象,营造出生动真切的意境。

诗歌专题训练-------动静结合阅读下面两首宋诗,完成下面小题。

秋日三首秦观其一霜落邗沟积水清,寒星无数傍船明。

菰蒲深处疑无地,忽有人家笑语声。

其二月团新碾瀹花瓷,饮罢呼儿课楚词。

风定小轩无落叶,青虫相对吐秋丝。

1.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是()A.第一首前两句由霜寒二字领起,不需点出“秋”字,而题意自在其中。

B.第二首前两句写碾茶烹茗、课儿读书两件家庭琐事,自有闲适情趣。

C.两诗都写秋日,时间都在秋夜,而地点有别:一为舟中,一在家里。

D.两诗写的都是琐细的生活题材,但观察都细致入微,语言清新动人。

2.两首诗都体现了“动静结合”的特点,请结合诗歌简要分析。

阅读下面这首词,完成下面小题。

清平乐·博山道中即事辛弃疾柳边飞鞚①,露湿征衣重。

宿鹭窥沙孤影动,应有鱼虾入梦。

一川明月疏星,浣纱人影娉婷。

笑背行人归去,门前稚子啼声。

注释:①鞚(kòng):马笼头。

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确...的一项是()A.这首词是作者闲居上饶时所作,写夜晚博山道中所见,意境清新,语言淡朴,别见幽情奇趣,有很高的审美价值。

B.词的上阕重在山中所见之景,主要描绘了两幅画面,观察细致,生动有趣,表现出一种清幽淡远的意境。

C.词中“孤影”“疏星”等词语表现了词人的孤寂、不被赏识的苦闷失意,以及与当权的主降派奋战到底的决心。

D.此词在结构上的特点是外以词人的行程为次序,内以词人的情感为核心。

一切景观都从词人眼中看出,一切景观都从词人心上映出。

4.这首词在景物和人物描写上动静相生、形神俱到,请结合具体诗句分析说明。

阅读下面这首诗,完成下列下题。

宿业师山房期丁大不至①(唐)孟浩然夕阳度西岭,群壑倏已暝。

松月生夜凉,风泉满清听。

樵人归欲尽,烟鸟栖初定。

之子期宿来,孤琴候萝径。

【注】①业师,法名业的僧人;山房,山中的屋舍。

丁大:作者友人。

5.下列对这首诗的理解,不正确的一项是()A.诗的首联从夕阳西下写起,写出黄昏时刻屋舍四周的群山万壑昏暗幽静。

诗歌的艺术表现手法一、艺术手法艺术手法包括表达方式、语言艺术(修辞方法、语言风格)、结构形式、写作技巧等四个方面。

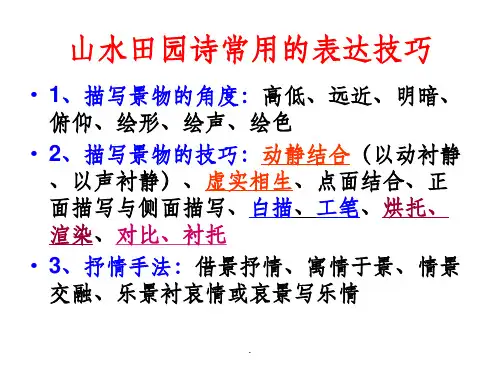

(一)表达方式:诗词中主要运用叙述、描写、议论、抒情四种表达方式,这其中描写、抒情是考查的重点.描写方式有(1)动静结合(2)虚实结合(3)点、面结合(4)正面描写、侧面描写(5)远、近、高、低相结合(6)色彩搭配(7)白描手法(1)动静结合在写景状物的诗文中,孤立地写动态或静态,往往不能给人以深刻的印象。

若能将动态描写与静态描写结合起来,以静写动,以动衬静,则会塑造出栩栩如生的艺术形象。

王维的名篇《山居秋暝》中就有这样的例子:“明月松间照,清泉石上流。

”前一句写山上一尘不染的松树,皎洁的月光,以及月光穿过树叶的缝隙在林间留下班驳的影子,都给人以明净清幽的感受——这是通过静态描写来突出山中的静谧。

第二句写山泉因雨后水量充足,流势增大,从石上流过,淙淙有声——这是动态描写,以动衬静,更反衬出山中的宁静。

(2)点面结合万事万物都是彼此相互联系的,不是孤立存在的,被描写的景物也一样,它们总是和周围的景物有着千丝万缕的联系.因此,我们在写景状物时,不能孤立地静止地写主体物,还必须写主体物周围的联系物,点面结合,烘云托月,使主体形象更丰满,更有特色。

柳宗元在《江雪》中就运用了点面结合的方式。

“蓑笠翁”在画面上显得比较小,但处在非常显眼的位置,是诗的中心,“孤舟蓑笠翁"属于点的描绘;前两句“千山鸟飞绝,万径人踪灭"属于面的铺陈,诗句从“鸟飞绝"、从“人踪灭”写尽了人物处境的苦寒与孤寂,并在“山”“径”前冠之以数量词“千"“万”,对突出人物坚忍不拔、卓然而立的品格起到了很好的铺垫作用。

(3)远近高低相结合“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

”看同一景物,观察者所处的方位不同,角度不同,俯视,仰视,远眺,近看,视觉形象会呈现千姿百态,变化万千.从不同角度描写,会使读者对所描写的景物产生更加全面的认识,获得更完美的感受.总之,景物描写,只有不拘一格,不一而足,多角度,全方位地进行观察,详尽描摹,才能塑造出生动活泼的艺术形象。

诗词表现手法之动静结合

在中国古代诗歌里,诗人们为了创设意境,特别注意动态描写,动静结合是常用的一种写景手法。

在这种手法的运用中,独出心裁,“每着一字”,而使“境界全出”。

作为动静结合的写景方式,往往是在一种意境里描写动态与静态,并且往往是以静为主,以动衬静的方式(这里的“动”含动与声:如“竹喧归浣女,莲动下渔舟”“喧”为声,“动”为动),形成意境和形象的和谐统一。

因此,动静结合的写景手法,与衬托又不可截然分开。

在写景状物的文章中,孤立地写动态或静态,往往不能给人以深刻的印象。

若能将动态描写与静态描写结合起来,以静写动,以动衬静,则会塑造出栩栩如生的艺术形象。

典型示例

王维的名篇《山居秋暝》中就有这样的例子:“明月松间照,清泉石上流。

”前一句写山上一尘不染的松树,皎洁的月光,以及月光穿过树叶的缝隙在林间留下斑驳的影子,都给人以明净清幽的感受——这是通过静态描写来突出山中的静谧。

第二句写山泉因雨后水量充足,流势增大,从石上流过,淙淙有声——这是动态描写,以动衬静,更反衬出山中的宁静。

《鸟鸣涧》——王维“人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

”这首诗主要写春山夜静。

花落,月出,鸟鸣,都是动的,作者用的是以动衬静的手法,收到“鸟鸣山更幽”的艺术效果。

手法分类

①化动为静,以静写动就是把运动的事物当作静止的事物来写,想象并描写出动态事物在静止时的形态和神态。

如李白的《望庐山瀑布》“遥看瀑布挂前川”写出了遥看瀑布的第一眼形象,将流动的水当作静止的布,瀑布像一条巨大的白练挂在山间,一个“挂”字化动为静,生动形象,活灵活现。

②化静为动,以动写静就是把静止的事物当作运动的事物来写,想象并描写出静态事物在运动时的形态和神态。

如王安石《书湖阴先生壁》中的“两山排阔送青来”,一个“送”字,把静止的山给写活了。

③动静结合,相映成趣就是同时描写静态的事物和动态的事物,让静景动景相辅相成,相得益彰,相映成趣。

如杜甫《漫成一首》,“沙头宿鹭联拳静,船尾跳鱼拨剌鸣”两句,就是视觉之静与听觉之动的巧妙结合。

④以动衬静即通过描写、渲染动态,反衬静态,突出静态,是反衬手法的一种。

如贾岛《题李凝幽居》全诗所绘景致十分幽静,其中的名句“僧敲月下门”,一个“敲”字动感十足,有动作有声音,以动衬静,以响衬静,在月夜寂静之境中,一阵“敲”来,反而更显的环境寂静,更精确地描绘出了诗意;王籍《入若耶溪》中的“蝉噪林欲静,鸟鸣山更幽”,则是以响衬静的典范。

⑤以静衬动即通过描写、渲染静态,反衬动态,突出动态,是反衬手法的一种。

如唐·李颀《琴歌》一诗中:“一声已动物皆静,四座无言星欲稀。

”这是写听弹琴时对音乐美的感受,

从听觉来写,以静衬动,而下句说繁星在听琴声时都悄悄隐去,足见听琴者早已陶醉在音乐美中,时间的推移之感被忘却得无影无踪。

⑥以动衬动就是用运动的事物来衬运动的事物(包括把静止的事物当作运动的事物)。

如苏轼《江上看山》:“船上看山走如马,倏乎过去数百群。

前山槎牙忽变态,后岭杂沓如惊奔。

仰看微径斜缭绕,上有行人高缥缈。

舟中举手欲与言,孤帆南去如飞鸟。

”按理,人立舟中,舟是动的,山是静的,而作者却反转过来,赋予山以运动,让群山在眼前飞驰,看众岭在身后惊奔,全诗呈现出一种轻快而壮美的律动。

⑦动静互衬就是即描写运动的事物又描写静止的事物,二者相互衬托。