诗歌鉴赏表达技巧之“动静结合”

- 格式:ppt

- 大小:492.00 KB

- 文档页数:10

诗歌鉴赏题专练之动静结合一、提问方式(1)诗中运用了哪种表达技巧(表现手法)?请结合诗句分析。

(2)请赏析这首诗的表达技巧(艺术手法、表现手法)。

(3)诗人是如何抒发自己情感的?有何效果?(4)某联在景物描写上有什么特点?(5)请从某手法的角度赏析某联。

二、答题步骤第一步:准确地指出用了什么表现手法或何种技巧。

第二步:结合诗句说说这个手法的内容。

第三步:指出运用该手法的作用(这种手法表达了诗人怎样的感情,传达了怎样的旨趣,产生了怎样的效果等。

)专题练习:(一)阅读下面一首宋词,然后回答问题。

采桑子欧阳修轻舟短棹西湖好,绿水逶迤,芳草长堤,隐隐笙歌处处随。

无风水面琉璃滑,不觉船移,微动涟漪,惊起沙禽掠岸飞。

1、上阙描绘了一幅怎样的景色?表达了诗人怎样的感情?2、下阕静中有动,动静结合,充满生机,请从动静的角度对之进行简要赏析。

(二)阅读下面宋词,然后回答问题。

如梦令曹组门外绿阴千顷,两两黄鹂相应。

睡起不胜情,行到碧梧金井。

人静,人静。

风动一庭花影。

请从动静的角度,分析本词的写景特色。

(3分)4、简析诗人为什么“不胜情”。

(4分)(三)阅读下面一首唐诗,回答问题。

绝句二首(其一)杜甫迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

5、“迟日江山丽”的“丽”字写出了春天怎样的景色_______________________________________________________________________ _______6、诗的三、四两句运用动静结合的方法描写景物,表达了作者怎样的感情(四)阅读下面这首宋诗,先成后面的题目。

春日杨万里远目随天去,斜阳着树明。

犬知何处吠?人在半山行。

7、本诗语言“常中见巧、平中见奇”。

试简要赏析“随”“着”两字的妙处。

8、本诗运用了动静结合的手法,试从全诗的角度简要赏析。

(五)阅读下面这首诗,先成后面的题目。

村居张舜民水绕陂田竹绕篱,榆钱落尽槿花稀。

夕阳牛背无人卧,带得寒鸦两两归。

表达技巧(艺术手法/表现手法)之二二.“五结合”(针对写景而言)1.远近结合(由近及远或由远及近)2.声色结合(视听结合)这里的“色”,包括景色,场面,色彩,明暗,光泽等。

3.动静结合(化静为动或以动衬静)4.虚实结合(化实为虚或虚实相生)(“虚”包括联想、想象、回忆、憧憬、梦境等思维活动)实景是诗人描写的现实客观景物,虚景是诗人通过联想或想像而虚拟的景物,虚实结合更能表达出一种浓溢的情思。

苏轼《江城子·十年生死两茫茫》也为我们描绘了一幅“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆,相顾无言,惟有泪千行”的虚幻之景。

5.五官感觉和视角变化相结合五官感觉,包括视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。

视角包括平视、俯视和仰视。

三.情景关系1.借景抒情通过对实景的描写来抒发作者的感情。

“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。

”(杜牧《泊秦淮》) 前两句写景,后两句抒情。

所写的景并非晴朗的月夜,万里无云的碧空,而是迷蒙的烟月,笼罩着寒水白沙,景色是那么黯淡,氛围是那么冷寂,这就给后两句写作者的忧虑情绪增添了气氛,加浓了色泽。

作者对某种景象或某种客观事物有所感触时,把自身所要抒发的感情、表达的思想寄寓在此景此物中。

指诗人看见眼前景象就引起了他心中长期郁积的情感的一种抒情方式,见景生情,通常前句写景,后句生情。

如:“江碧鸟逾白,山青花欲燃。

今春看又过,何时是归年?”这两首诗都是诗人从眼前的景物来触动他们情感闸门的,景物只是诱因,情感才是诗人要表达的主体。

2.情景交融“碧云天,黄花地,西风景,北雁南飞。

”作者由天、地、风等大自然的景色继而大雁,描写了一幅清秋之景。

作者通过对秋天时眼前的景色,结合“天、花、风、地、雁”的意象给予人一种凄清的感觉,体现出别离的情景。

这两句话给前面两句抹上了了浓厚的离别时依依不舍的色彩,使全文成了,看似“句句写景”,却是“句句言情”的情景交融。

情景交融,在景物描写中融入了作者的主观感情,使诗歌达到“物我合一”,分不清哪是“景”,哪是“情”。

鉴赏诗歌的表达技巧一、艺术手法(表达技巧、表现手法)(一)表达方式:诗词中运用叙述、议论、描写、抒情四种表达方式,这其中描写、抒情是考查的重点。

主要有动静结合,点面结合,正面描写和侧面描写,远、近、高、低按顺序,绘声绘色、声色并茂。

通过听觉、视觉、嗅觉等多种渠道多角度描摹。

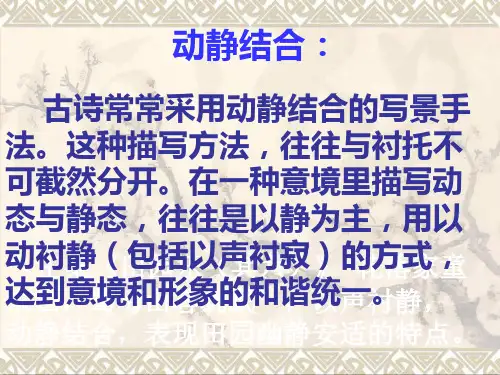

①、动静结合在写景状物的诗文中,孤立地写动态或静态,往往不能给人以深刻的印象。

若能将动态描写与静态描写结合起来,以静写动,以动衬静,则会塑造出栩栩如生的艺术形象。

王维的名篇《山居秋暝》中就有这样的例子:“明月松间照,清泉石上流。

”前一句写山上一尘不染的松树,皎洁的月光,以及月光穿过树叶的缝隙在林间留下班驳的影子,都给人以明净清幽的感受——这是通过静态描写来突出山中的静谧。

第二句写山泉因雨后水量充足,流势增大,从石上流过,淙淙有声——这是动态描写,以动衬静,更反衬出山中的宁静。

再如:绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹。

暧暧远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

②点面结合万事万物都是彼此相互联系的,不是孤立存在的,被描写的景物也一样,它们总是和周围的景物有着千丝万缕的联系。

因此,我们在写景状物时,不能孤立地静止地写主体物,还必须写主体物周围的联系物,点面结合,烘云托月,使主体形象更丰满,更有特色。

柳宗元在《江雪》中就运用了点面结合的方式。

“蓑笠翁”在画面上显得比较小,但处在非常显眼的位置,是诗的中心,“孤舟蓑笠翁”属于点的描绘;前两句“千山鸟飞绝,万径人踪灭”属于面的铺陈,诗句从“鸟飞绝”、从“人踪灭”写尽了人物处境的苦寒与孤寂,并在“山”“径”前冠之以数量词“千”“万”,对突出人物坚忍不拔、卓然而立的品格起到了很好的铺垫作用。

再如:黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

③正面描写与侧面描写相结合景物描写可以从正面入手,直接描写景物的特点,使人一目了然;也可以用侧面描写的手法,通过对其它事物的描写,来揭示该事物的特点,而且还能提供给读者丰富的想象空间。

高中诗歌鉴赏之动静结合动静结合这种手法,在古典诗歌创作和鉴赏中使用频率都非常高。

其内涵似乎已经很简单明了,根本不必浪费笔墨去深加探讨。

但在教学实践中,我们经常会遇到“这两句为什么不是动静结合的手法?”“动静结合的艺术效果是什么?”等等诸如此类的问题,而要回答这些问题又远非三言两语所能说得清楚,所以我想有必要“小题大作”一下,对这一手法试着做些归纳总结。

动静结合是运用动静相衬的方式来描写景物,进而形成一种情趣或境界的艺术手法。

在写景诗中常用。

通常由动景和静景两部分组成。

这里,需要格外强调的是动景,它不仅指声响,还包括动作以及化静为动等现象。

如以下三例:①鸟不住啼天更静,花多晚发地应偏。

(《移居东村作》王庭珪)②水满有时观下鹭,草深无处不鸣蛙。

(《幽居初夏》陆游)③百道飞泉喷雨珠,春风窈窕绿蘼芜。

(《山行》姚范)①中以鸟的鸣叫声反衬东村环境的幽静。

动景为声响,这是最常见的一种。

②中,陆游晚年退居山阴,此地环境清幽。

湖水涨满,有时能看到鹭鸟悠然飞下;青草深处,到处回荡着蛙鸣。

这两句的动景除了蛙鸣外,还有鹭鸟时而飞下的动作,它们共同衬托出初夏时节居处环境的宁静清幽,意境和谐。

③中“绿”字本是形容词,在这里带了宾语“蘼芜”,化静为动,意为“使……变绿”,似乎将蘼芜由黄变绿的过程真切地呈现在了眼前,具有了动感,同时使无形的春风变得有形,是它的魔力给蘼芜涂上了绿色。

根据动静结合的方式和艺术效果,我们把这种手法大致分为三类。

一是以动衬静,衬托出环境的静、寂、幽、深。

动景是陪衬,静景是重点,是基调。

如孙觌的《吴门道中》(其二):一点炊烟竹里村,人家深闭雨中门。

数声好鸟不知处,千丈藤罗古木昏。

这首诗着力呈现乡村恬静宁谧的风光。

黄昏细雨,宅门深闭,古木藤萝,翠绿幽深,村落掩映,炊烟袅袅,一派静谧的乡村烟雨图。

静,是基调,是诗人要着力表现的,而不知从何处传来的鸟鸣更加衬托出这一基调。

再如郑协的《溪桥晚兴》:寂寞亭基野渡边,春流平岸草芊芊。

诗歌鉴赏表达技巧之描写手法一、常见描写手法:(1)正面描写和侧面描写(2)动静结合(3)虚实结合(4)明暗相衬(5)视听结合(6)点面结合(7)远近结合(8)声色结合(9)细节描写(10)渲染烘托(11)白描二、描写手法的具体含义(1)正面描写和侧面描写正面描写和侧面描写多用于人物的刻画。

正面描写指通过对人物的肖像、语言、动作、神态、心理等方面的描写直接表现人物;侧面描写又叫间接描写,通过对周围人物或环境的描绘来表现所要描写的对象。

(2)、细节描写细节描写看似无关紧要,可有可无,但都是诗人精心是设置和安排,不能随意取代。

一首诗歌,恰到好处地运用细节描写,能起到烘托环境气氛、刻画人物性格和心理、接受主题思想等的作用。

(3).动静结合客观事物有动有静,动和静是对立统一的,它们相互依存和转化。

静的境界是不容易表现的,古代诗人常常用恰当的动态来衬托渲染,把动和静对立统一的情态摄入诗歌,使得诗中的人、事、景的动与静有机地结合,构成或动中有静,或静中有动,或动静相称的和谐画面。

(4)、渲染渲染本来是国画的一种手法,诗歌通过多角度用对环境、景物等进行描写,这些描写是作多方面的正面描写形容,以突出形象。

(5)、虚实结合在诗歌欣赏中,虚与实是相对的,如书上所言,有者为实,无者为虚;有据为实,假托为虚;客观为实,主观为虚;具体为实,隐者为虚;有行为实,徒言为虚;当前为实,未来是虚;已知为实,未知为虚等等。

(6)、白描就是不用形容词和修饰语,也不用精雕细刻和层层渲染,更不用曲笔或陪衬,而是抓住描写对象,用准确有力的笔触,明快简洁的语言,朴素平易的文字,干净利素地勾画出事物的形状、光暗(声响)等,以表现作者对事物的感受(7)、衬托利用事物间近似或对立的条件,以一些事物为陪衬来突出某些事物的艺术手法。

利用事物的近似条件来衬托一事物,称正衬;利用事物的对立条件来衬托一事物,称反衬。

(8)、点面结合:“点”,指最能显示人事景物的形象状态特征的详细描写;“面”:指对人事景物的叙述或概括性描写。

以下是一些运用动静结合方法描写景物的诗句示例:

- 竹喧归浣女,莲动下渔舟。

——王维《山居秋暝》

- 月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

——张继《枫桥夜泊》

- 两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

——杜甫《绝句四首·其三》

- 空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

——王维《山居秋暝》

- 遥看瀑布挂前川,飞流直下三千尺。

——李白《望庐山瀑布》

- 山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。

——毛泽东《沁园春·雪》

这些诗句通过动态和静态的相互映衬,使景物更加生动、形象,给读者带来身临其境的感觉。