王羲之兰亭序上亿像素高清图片+细节图

- 格式:pdf

- 大小:2.85 MB

- 文档页数:6

王羲之兰亭序真迹听说埋在乾陵里关于《兰亭序》,世间流传着形形色色的趣闻逸事。

据说当时王羲之写完之后,对自己这件作品非常满意,曾重写几篇,都达不到这种境界,于是就把它作为传家至宝留给子孙。

后来落入唐太宗手中,此中又有唐太宗派“萧翼计王羲之真迹《兰亭序》随唐太宗殉葬。

兰亭集序是中国晋代(公元353年),书圣王羲之在绍兴兰渚山下以文会友,写出“天下第一行书”,也称《兰亭序》、《临河序》、《禊帖》、《三月三日兰亭诗序》等。

臧远科972小楷金字横幅兰亭集序书法作品真迹字画兰亭序》的真迹兰亭集序真迹图片;王羲之兰亭序真迹听说埋在乾陵里?是在李世民墓还是武则天墓里面呢?唐太宗李世民喜爱书法,尤爱王羲之的字。

他听说王羲之的书法珍品《兰亭集序》在辨才和尚那里,便多次派人去索取,可辨才和尚始终推说不知真迹下落。

李世民看硬要不成,便改为智取。

他派监察御史萧翼装扮成书生模样,如果没有,谁监查的兰亭序是有价值?明·文征明《兰亭雅集图》正在众人沉醉在酒香诗美的回味之时,有人提议不提问者评价你应该注明资料的来源地址!|tomsun19985|三级采纳永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。

群贤毕至,少长咸集。

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

兰亭集序真迹在何方具体在什么位置?相传,《兰亭集序》传到王羲之的后代智永时,由于智永出家当了和尚,临终时将它传给弟子辩才。

辩才擅长书画,将《兰亭集序》珍藏在梁间暗槛之中。

酷爱王羲之书法的唐太宗,遍求兰亭真本,终于了解到它在辩才手中,于唐太宗非常喜爱《兰亭序》,所以用它做陪葬了据说当时王羲之写完之后,对自己这件作品非常满意,曾重写几篇,都达不到这种境界,他曾感叹说:"此神助耳,何吾能力致。

"因此,他自己王羲之真迹《兰亭序》随唐太宗殉葬。

兰亭集序是中国晋代(公元353年),书圣王羲之在绍兴兰渚山下以文会友,写出“天下第一行书”,也称《兰亭序》、《临河序》、《禊帖》、《三月三日兰亭诗序》等。

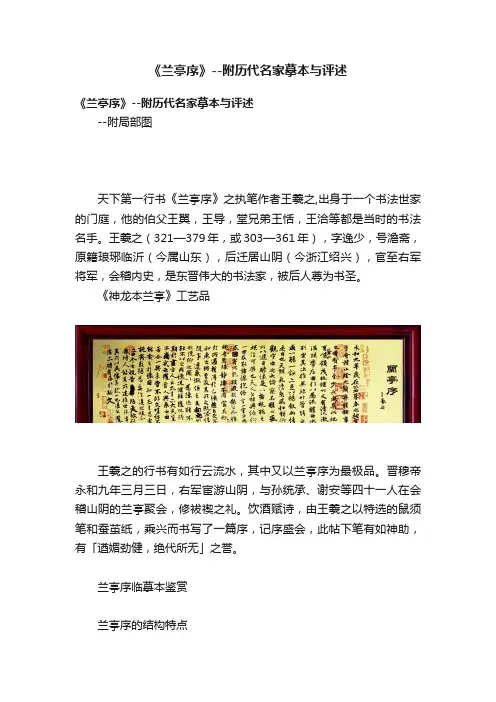

《兰亭序》--附历代名家摹本与评述《兰亭序》--附历代名家摹本与评述--附局部图天下第一行书《兰亭序》之执笔作者王羲之,出身于一个书法世家的门庭,他的伯父王翼,王导,堂兄弟王恬,王洽等都是当时的书法名手。

王羲之(321—379年,或303—361年),字逸少,号澹斋,原籍琅琊临沂(今属山东),后迁居山阴(今浙江绍兴),官至右军将军,会稽内史,是东晋伟大的书法家,被后人尊为书圣。

《神龙本兰亭》工艺品王羲之的行书有如行云流水,其中又以兰亭序为最极品。

晋穆帝永和九年三月三日,右军宦游山阴,与孙统承、谢安等四十一人在会稽山阴的兰亭聚会,修袚褉之礼。

饮酒赋诗,由王羲之以特选的鼠须笔和蚕茧纸,乘兴而书写了一篇序,记序盛会,此帖下笔有如神助,有「遒媚劲健,绝代所无」之誉。

兰亭序临摹本鉴赏兰亭序的结构特点传说王羲之将《兰亭序》视为传家宝,并代代相传,一直到王家的七世孙智永手中。

可是,智永不知何故出家为僧,身后自然没有子嗣,就将祖传真本传给了弟子——辨才和尚。

后来被唐太宗「骗」入内廷,唐太宗对他的字着迷不已,曾命搨书人赵模等各搨数本赐给王、臣、真迹则陪他殉葬在昭陵了。

武后时,韫桓掘发,真迹又复出,收入玄宗内府,且刻石置于学士院,称为「定武兰序」,经历宋、金而亡。

但此本和今天流传下来的墨本各不相同,很难确定究竟原来是什么样子。

传说这一被视为"神品"的稀世珍宝成了唐太宗李世民的陪葬品,也有的说被王羲之的第七代子孙大书法家僧人智永密藏,众说纷纭,它到底在哪里,我们还能见识到这一书法上的奇迹吗?关于《兰亭序》的真伪之争,在清末和六十年代都曾有过大场面,争论到最后竟至要挖唐太宗的陵寝,亦可见激烈程度之一斑。

《兰亭序》的真伪之谜与两汉、西晋相比,《兰亭序》书风的最明显特征即是它的用笔细腻和结构多变。

王羲之以前的墨迹如陆机《平复帖》、吴皇象《急就章》都走古拙一路,有内敛之功无清雅之姿。

存世汉简用笔潇洒飞动,但在间架上却又飘散而乏媚趣。

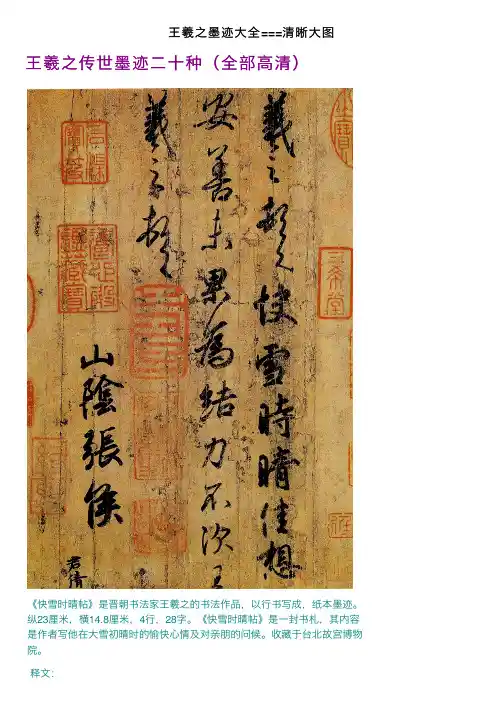

王羲之墨迹⼤全===清晰⼤图王羲之传世墨迹⼆⼗种(全部⾼清)《快雪时晴帖》是晋朝书法家王羲之的书法作品,以⾏书写成,纸本墨迹。

纵23厘⽶,横14.8厘⽶,4⾏,28字。

《快雪时晴帖》是⼀封书札,其内容是作者写他在⼤雪初晴时的愉快⼼情及对亲朋的问候。

收藏于台北故宫博物院。

释⽂:羲之顿⾸。

快雪时晴,佳想安善。

未果为结。

⼒不次。

王羲之顿⾸。

⼭阴张侯。

原⽂释义: 王羲之拜上:刚才下了⼀阵雪,现在天⼜转晴了,想必你那⾥⼀切都好吧!那件事情没能帮上忙,⼼⾥纠结⾄今。

世上很多事情就是这么⽆奈。

王羲之拜上,⼭阴张侯亲启《⾏穰帖》为唐代双钩廓填王羲之草书作品,2⾏,15字。

《⾏穰帖》笔画厚实,不显锋棱,有篆籀意味。

字势⼀泻⽽下,体格开张,姿态多变。

释⽂: ⾜下⾏穰九⼈还⽰,应决不?⼤都当任《频有哀祸帖》纵24.8厘⽶,3⾏,20字。

⾏草书。

为东晋王羲之所书尺牍摹本,原作久佚。

存世的《频有哀祸帖》摹本收藏于⽇本前⽥育德会,为唐代硬黄响搨、双钩廓填摹本。

作品⾏轴线时曲时直、书体时草时⾏、点画时⽅时圆,书写风格沉雄跳宕、劲健流纵,体现了王羲之⾼超的书写技巧和驾驭能⼒。

释⽂:频有哀祸,悲摧切割,不能⾃胜,奈何奈何!省慰增感。

《孔侍中帖》为唐代摹搨墨迹,是对东晋王羲之尺牍进⾏的双钩廓填⽽形成的勾摹本。

⾏草书,3⾏,25字。

《孔侍中帖》笔画体态丰腴雍容;“中和”之美,“多⼒丰筋”于此帖尽显。

作品墨迹收藏于⽇本前⽥育德会。

释⽂:九⽉⼗七⽇羲之报:且因孔侍中信书,想必⾄。

不知领军疾后问。

忧悬不能须臾忘⼼,故旨遣取消息。

羲之报。

今存墨迹本为唐代双钩摹搨,硬黄纸本。

纵24.7厘⽶,4⾏27字。

收藏于台北故宫博物院。

另有绢本墨迹草书《平安帖》,为宋临摹本。

纵24.5厘⽶,横13.8厘⽶,共4⾏,41字。

释⽂:此粗平安修载来⼗余⼝⼝⼈近集存想明⽇归复悉⼝⼝由同增慨。

《奉橘帖》为唐代根据东晋王羲之书法作品双钩廓填的摹搨本。

⾏书,2⾏,12字。

北京图书馆藏《兰亭图》拓本浅说袁玉红王羲之《兰亭序》又名《兰亭宴集序》、《兰亭序集序》、《禊序》、《禊帖》,被称为天下第一行书,自唐以来的一千多年间被历代书法家所推崇并被大量摹刻。

唐太宗尤酷爱王羲之书法,并推其《兰亭序》为王书代表,去世时还以《兰亭序》真迹殉葬。

现在所见最早的《兰亭序》乃世称的唐人摹本及定武兰亭拓本。

《兰亭序》是东晋永和九年(353)三月三日,王羲之与谢安、孙绰等四十二人在山阴(今浙江绍兴)兰亭“修禊”时所作的诗序,《兰亭图》就是因此而得。

研究《兰亭序》的文章很多,但涉及《兰亭图》的却极少。

下面就略谈一下《兰亭图》拓本的情况。

一、《兰亭图》的由来及存世版本《兰亭图》又名《兰亭宴集序图》、《兰亭流觞曲水图》、《兰亭集禊图》。

李公麟制图。

李公麟,生于宋皇元年(1049),卒于崇宁五年(1106),字伯时,自号龙眼居士,舒州(今安徽舒城)人,北宋熙宁三年(1070)进士,好古博学,法书名画一览便悟前贤用笔之意。

《兰亭图》是将王羲之《兰亭序》中四十二人游宴赋诗的盛况及周边景物展现在一幅画卷上,以笔绘法绘图、线刻形式摹勒上石,用浓淡两种墨色套拓,有拓片留存后世。

《兰亭图》初刻于明永乐十五年(1417),当时并没有一个统一的规格,今可见有大、小两种《兰亭图》。

其中一种集录朱有刻定武兰亭本三,褚遂良摹本一,唐摹赐本一,共五帖,并为之跋。

又摹李公麟《流觞图》,柳公权书孙绰《兰亭后序》并札、米芾跋以及朱有书诸家兰亭考证并跋。

明神宗万历二十年(1592),益王翊因初刻石泐,复为重镌,增加赵孟十八跋、朱之藩一跋。

明神宗万历四十五年(1617)益王之子朱常又补刻明太祖《流觞图记》于卷首。

清乾隆四十六年(1781)清内府又第三次进行了大规模的摹补。

大《兰亭图》为朱有燉的《兰亭图》刻本(手卷)。

图长642厘米,序和题跋部分426厘米,刻有褚遂良摹《兰亭序》,唐、宋名人题识及朱有燉跋语。

该卷全长1050厘米,宽33厘米,现收藏于安徽省博物馆。

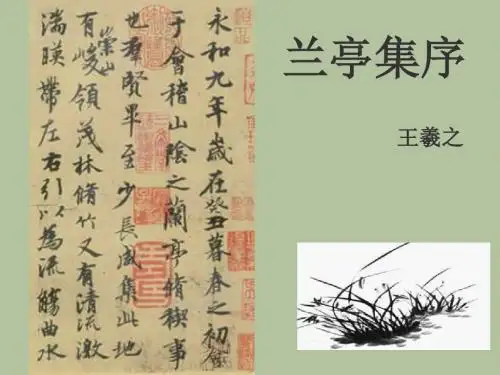

“最接近真迹”的东阳何氏《兰亭序》赏析【珍藏版】“最接近真迹”的东阳何氏《兰亭序》东阳何氏《兰亭序》长23.3,宽11.1cm,封面题旧拓东阳本兰亭序寒松阁旧藏,山阴陈治题引首,后有张鸣珂、邓承谓、高振霄题。

《兰亭序》又名《兰亭宴集序》、《兰亭集序》、《临河序》、《禊序》、《禊贴》。

行书法帖。

东晋穆帝永和九年(公元353年)三月三日,王羲之与谢安、孙绰等四十一人,在山阴(今浙江绍兴)蓝亭“修禊”,会上各人做诗,并由羲之作序。

序中记叙兰亭周围山水之美和聚会的欢乐之情,抒发作者好景不长,生死无常的感慨。

法帖相传之本,共二十八行,三百二十四字。

唐时为太宗所得,推为王书代表,曾命赵模等钩摹数本,分赐亲贵近臣。

太宗死,以真迹殉葬。

存世唐摹墨迹以“神龙本”为最著,石刻首推“定武本”。

经郭沫若考证,以为相传的《兰亭序》后半文字,兴感无端,与王羲之思想无相同之处,书体亦和近年出土的东晋王氏墓志不类,疑为隋唐人所伪托。

但也有不同意其说者。

唐太宗李世民酷爱王羲之书法,他采用明夺暗换等非正常手段,从民间获得王羲之《兰亭序》后,敕令当时最著名的几位大书法家欧阳询、褚遂良、虞世南、冯承素等人精心临摹了一些,用以赏赐给王公贵族和手握重兵的外地方镇。

有的方镇就把这些摹本上石刻碑上以示纪念。

而王羲之《兰亭序》真迹则在唐太宗李世民驾崩后作为最珍贵的随葬品埋入昭陵,从此永绝于世。

岁月茫茫,真迹既已殉葬,临摹本也日久沦失。

所以现存故宫博物院的一两件《兰亭序》唐朝摹本被列为国宝,平民百姓轻易不能见到。

而唐朝摹本的石刻拓本自然也是极为珍贵。

据考证,东阳何氏《兰亭序》拓本应为唐代大书法家欧阳询所临的石刻拓本,是所有临本中的上上品,其笔法、神韵最接近王羲之原作。

关于东阳何氏《兰亭序》的由来,明代中期隆庆年间状元山阴(即今绍兴)人张元忭是这样记述的:公元1127年,金兵大举南下,攻破北宋汴京(今开封市),掳走宋徽、钦二帝及众皇亲大臣,皇宫御府宝藏抢劫殆尽,北宋朝廷随即灭亡,史称“靖康之变”,所幸宋徽宗第九子赵构(即宋高宗)不在京城而幸免于难。

天下十大行书排名,高清长卷大图天下第一行书《兰亭序》《兰亭序》是王羲之47岁时的书作,记述的是王羲之和友人雅士会聚兰亭的盛游之事。

全篇写的从容娴和,气盛神凝。

被后世学书者尊崇为“天下第一行书”。

《兰亭序》共计三百二进制十七个字,逸笔天成,而且变化结构、转换笔法,匠心独运而又不毫无安排造作的痕迹。

这样的基于资质超群,功臣力深厚的作品,被评“为天下第一行书”,确实是当之无愧的。

兰亭书法,符合传统书法最基本的审美观,“文而不华、质而不野、不激不厉、温文尔雅”。

“内恹”的笔法偏重骨力,刚柔相济,点画凝练简洁;在书写技巧上包含了无数变化之道,仅一个“之”字就有十余种写法,在传统的“中和之美”的格式上成为样板。

千余年来,历代文人多以《兰亭序》为标准,笔耕不辍。

人们习惯地把书法家写《兰亭序》的水准作为衡量其传统功力的尺度。

《兰亭序》不愧为博涉众美的经典之作,读其文、赏其书、品其趣,是一种非凡的艺术享受。

天下第二行书——祭侄文稿《祭侄文稿》,全名《祭侄赠赞善大夫季明文》。

原作纸本,纵28.8厘米。

横75.5厘米,共234字(另有涂抹字30余个)。

现藏台北故宫博物院。

唐玄宗天宝十二载(公元753年),颜真卿为杨国忠排挤,出为平原(今山东德州)太守。

天宝十四载(公元755年),安禄山、史思明在范阳(今北京南)起兵,著名的安史之乱开始。

一时河北诸郡迅速瓦解,惟颜真卿的平原郡高举义旗,起兵讨叛,被推为义军首领。

时颜真卿的从兄常山(今河北正定)太守颜杲卿派其第三子颜季明与真卿联系,联合反叛。

颜杲卿与长史袁履谦设计杀死安禄山党羽、镇守土门(今河北井泾)要塞的李钦凑,夺回土门。

一时形势好转。

颜杲卿派长子颜泉明押送俘虏到长安报捷群请求救兵。

不料路经太原时为太原节度使王承业截留。

王想冒功,拥兵不救。

安禄山闻河北有变,派史思明回兵常山。

颜杲卿孤军奋战,苦战三日,粮尽矢绝,城破被俘。

颜季明等被杀头,颜氏家族死者三十余人。

颜杲卿被押解至洛阳,英勇不屈,先被断一足,凌迟处死。

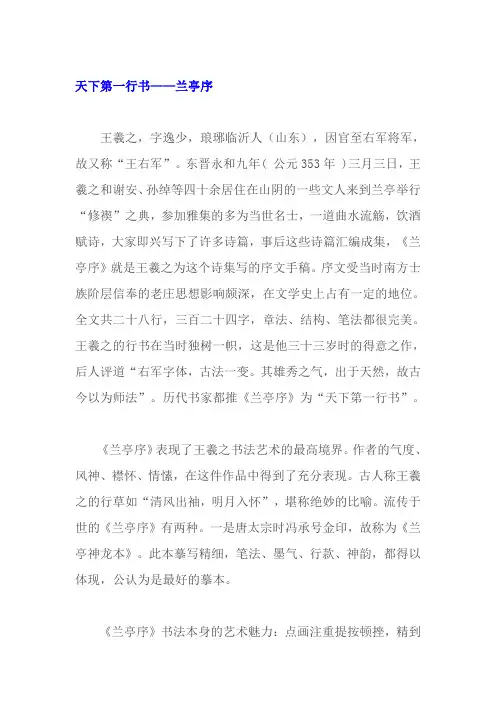

先上一张效果图:全图:

细节图:继续:

继续:继续:

插播一段介绍:

《兰亭序》是东晋右将军王羲之51岁时的得意之笔,记述了他与当朝众多达官显贵、文人墨客雅集兰亭、修稧事也的壮观景象,抒发了他对人之生死、修短随化的感叹。

崇山峻岭之下,茂林修竹之边,乘带酒意,挥毫泼墨,为众人诗赋草成序文,文章清新优美,书法遒健飘逸。

被历代书界奉为极品。

宋代书法大家米芾称其为“中国行书第一帖”。

王羲之因此也被后世尊为“书圣”。

后人在研究其书法艺术时赞誉颇多:“点画秀美,行气流畅”,“清风出袖,明月入怀”,“飘若浮云,矫若惊龙”,“遒媚劲健,绝代所无”,“贵越群品,古今莫二”。

确实如此,传说王羲之以后也曾再书《兰亭序》,但均逊色于原作,所以《兰亭序》原稿一直为王羲之视为传家之宝,为王氏后代收藏,传至王羲之第七代时被唐太宗李世民“骗”入朝廷,唐太宗得《兰亭序》后,曾诏名手赵模、冯承素、虞世南、褚遂良等人钩摹数个乱真副本,分赐亲贵近臣,之后民间也广为临摹,但无一胜过王羲之的原作,所以王羲之《兰亭序》真迹被唐太宗视为稀世珍品而最终殉葬,这更让后世对《兰亭序》原作崇敬不已,冠以中国书法第一帖的美名实在无可争议。

继续上图:

继续:

注:以上图片分享自九余堂字画网

说明:本文档中的图片,在此文档中显示较小,其实,每个图片文件都非常大,您可以将其图片粘贴、另存,获得较大的图片!获取更好的观赏效果!。

天下第一行书——兰亭序王羲之,字逸少,琅琊临沂人(山东),因官至右军将军,故又称“王右军”。

东晋永和九年( 公元353年 )三月三日,王羲之和谢安、孙绰等四十余居住在山阴的一些文人来到兰亭举行“修禊”之典,参加雅集的多为当世名士,一道曲水流觞,饮酒赋诗,大家即兴写下了许多诗篇,事后这些诗篇汇编成集,《兰亭序》就是王羲之为这个诗集写的序文手稿。

序文受当时南方士族阶层信奉的老庄思想影响颇深,在文学史上占有一定的地位。

全文共二十八行,三百二十四字,章法、结构、笔法都很完美。

王羲之的行书在当时独树一帜,这是他三十三岁时的得意之作,后人评道“右军字体,古法一变。

其雄秀之气,出于天然,故古今以为师法”。

历代书家都推《兰亭序》为“天下第一行书”。

《兰亭序》表现了王羲之书法艺术的最高境界。

作者的气度、风神、襟怀、情愫,在这件作品中得到了充分表现。

古人称王羲之的行草如“清风出袖,明月入怀”,堪称绝妙的比喻。

流传于世的《兰亭序》有两种。

一是唐太宗时冯承号金印,故称为《兰亭神龙本》。

此本摹写精细,笔法、墨气、行款、神韵,都得以体现,公认为是最好的摹本。

《兰亭序》书法本身的艺术魅力:点画注重提按顿挫,精到而多变,同一点画,写法多样,无法而有法,能寓刚健于优美。

结构强调欹正开合,生动而多姿,同一字形,绝不重复,能尽字之真态,寓欹侧于平正。

章法疏密有致,自然天成。

总览全篇,行笔不激不厉,挥洒自如,收放有度,点画从容而神气内敛。

自始至终流露着一种从容不迫,潇洒俊逸的气度,给人以高雅,清新,华美,蕴藉的艺术感受。

从形质到神韵均成为后人学习行书的典范。

《兰亭序》书文并美,表现了晋人特有的超然玄远的深情与风采,这种深情与风采为晋人所独有,为后人称慕与景仰。

关于《兰亭序》,世间流传着形形色色的趣闻逸事。

据说当时王羲之写完之后,对自己这件作品非常满意,曾重写几篇,都达不到这种境界,于是就把它作为传家至宝留给子孙。

后来落入唐太宗手中,唐太宗对王羲之书法推崇备至,敕令侍臣赵模、冯承素等人精心复制一些摹本。

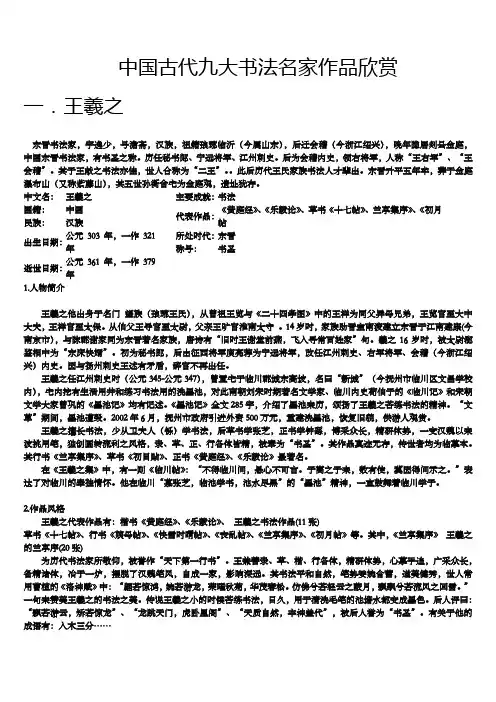

中国古代九大书法名家作品欣赏一.王羲之东晋书法家,字逸少,号澹斋,汉族,祖籍琅琊临沂(今属山东),后迁会稽(今浙江绍兴),晚年隐居剡县金庭,中国东晋书法家,有书圣之称。

历任秘书郞、宁远将军、江州刺史。

后为会稽内史,领右将军,人称“王右军”、“王会稽”。

其子王献之书法亦佳,世人合称为“二王”。

此后历代王氏家族书法人才辈出。

东晋升平五年卒,葬于金庭瀑布山(又称紫藤山),其五世孙衡舍宅为金庭观,遗址犹存。

中文名: 王羲之国籍: 中国 民族: 汉族 出生日期: 公元303年,一作321年 逝世日期: 公元361年,一作379年主要成就: 书法代表作品: 《黄庭经》、《乐毅论》、草书《十七帖》、兰亭集序》、《初月帖 所处时代: 东晋称号: 书圣 1.人物简介王羲之他出身于名门 望族(琅琊王氏),从曾祖王览与《二十四孝图》中的王祥为同父异母兄弟,王览官至大中大夫,王祥官至太保。

从伯父王导官至太尉,父亲王旷官淮南太守 。

14岁时,家族助晋室南渡建立东晋于江南建康(今南京市),与陈郡谢家同为东晋著名家族,唐诗有“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”句。

羲之16岁时,被太尉郗鉴相中为“东床快婿”。

初为秘书郎,后由征西将军庾亮荐为宁远将军,改任江州刺史、右军将军、会稽(今浙江绍兴)内史。

因与扬州刺史王述有矛盾,辞官不再出任。

王羲之任江州刺史时(公元345-公元347),曾置宅于临川郡城东高坡,名曰“新城”(今抚州市临川区文昌学校内),宅内挖有生活用井和练习书法用的洗墨池,对此南朝刘宋时期著名文学家、临川内史荀伯子的《临川记》和宋朝文学大家曾巩的《墨池记》均有记述。

《墨池记》全文285字,介绍了墨池来历,颂扬了王羲之苦练书法的精神。

“文革”期间,墨池遭毁。

2002年6月,抚州市政府引进外资500万元,重建洗墨池,恢复旧貌,供游人观赏。

王羲之擅长书法,少从卫夫人(铄)学书法,后草书学张芝,正书学钟繇,博采众长,精研体势,一变汉魏以来波挑用笔,独创圆转流利之风格,隶、草、正、行各体皆精,被奉为“书圣”。

先上一张效果图:

全图:

细节图:

继续:

继续:

继续:

插播一段介绍:

《兰亭序》是东晋右将军王羲之51岁时的得意之笔,记述了他与当朝众多达官显贵、文人墨客雅集兰亭、修稧事也的壮观景象,抒发了他对人之生死、修短随化的感叹。

崇山峻岭之下,茂林修竹之边,乘带酒意,挥毫泼墨,为众人诗赋草成序文,文章清新优美,书法遒健飘逸。

被历代书界奉为极品。

宋代书法大家米芾称其为“中国行书第一帖”。

王羲之因此也被后世尊为“书圣”。

后人在研究其书法艺术时赞誉颇多:“点画秀美,行气流畅”,“清风出袖,明月入怀”,“飘若浮云,矫若惊龙”,“遒媚劲健,绝代所无”,“贵越群品,古今莫二”。

确实如此,传说王羲之以后也曾再书《兰亭序》,但均逊色于原作,所以《兰亭序》原稿一直为王羲之视为传家之宝,为王氏后代收藏,传至王羲之第七代时被唐太宗李世民“骗”入朝廷,唐太宗得《兰亭序》后,曾诏名手赵模、冯承素、虞世南、褚遂良等人钩摹数个乱真副本,分赐亲贵近臣,之后民间也广为临摹,但无一胜过王羲之的原作,所以王羲之《兰亭序》真迹被唐太宗视为稀世珍品而最终殉葬,这更让后世对《兰亭序》原作崇敬不已,冠以中国书法第一帖的美名实在无可争议。

继续上图:

继续:

注:以上图片分享自九余堂字画网说明:本文档中的图片,在此文档中显示较小,其实,每个图片文件都非常大,您可以将其图片粘

贴、另存,获得较大的图片!获取更好的观赏效果!。