第六章 实验流行病学(2011春)

- 格式:ppt

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:51

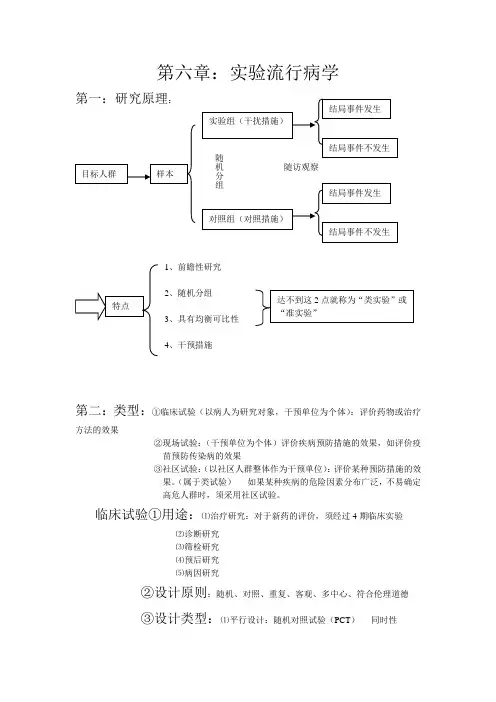

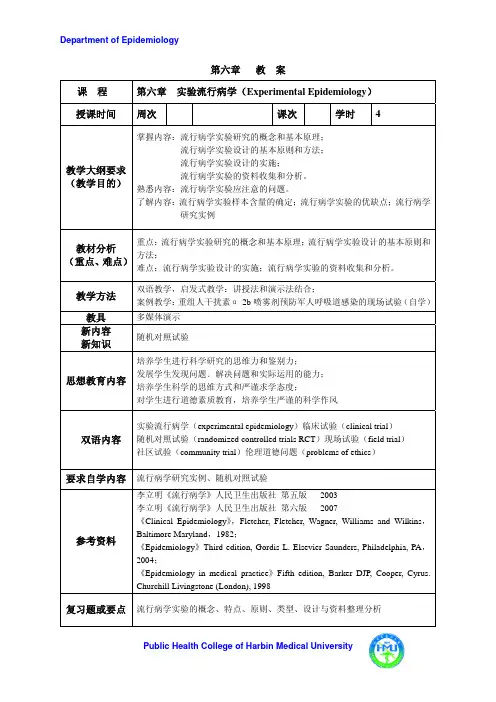

第六章:实验流行病学第一:研究原理:第二:类型:①临床试验(以病人为研究对象,干预单位为个体):评价药物或治疗方法的效果②现场试验:(干预单位为个体)评价疾病预防措施的效果,如评价疫苗预防传染病的效果③社区试验:(以社区人群整体作为干预单位):评价某种预防措施的效果。

(属于类试验)如果某种疾病的危险因素分布广泛,不易确定高危人群时,须采用社区试验。

临床试验①用途:⑴治疗研究:对于新药的评价,须经过4期临床实验⑵诊断研究⑶筛检研究⑷预后研究⑸病因研究②设计原则:随机、对照、重复、客观、多中心、符合伦理道德 ③设计类型:⑴平行设计:随机对照试验(PCT )----同时性⑵交叉设计(处理措施对换):优点:检验效率高,所需样本量小。

缺点:⑴只适合症状反复发作的慢性病,如风湿性关节炎⑵实验周期长⑶易产生遗留效应或其他交互效应⑷设计和分析比较复杂⑶析因设计(不同的处理组合同时评价):评价不同处理的单独作用和联合作用的交互效应⑷序贯设计:患者按进入的先后用随机方法分配入实验组或对照组,及时分析。

-----可判断结果时,即可停止试验④设计和实施中应注意的问题:⑴临床依从性⑵临床不一致性⑶安慰剂效应:安慰剂对照只是在没有标准有效疗法时使用⑷向均数回归⑸沾染和干扰问题:沾染指对照组意外地接受了实验组的处理措施。

干扰指实验组额外地接受了与实验效应一致的其他处理措施⑹不良事件观察、记录、与分析现场和社区试验①目的⑴评价疫苗、药物或其他措施预防疾病的效果⑵评价病因和危险因素⑶评价卫生服务措施的质量⑷评价公共卫生策略②设计类型:⑴PCT⑵群组随机对照试验⑶类试验:⑴没有随机分组或无平行对照实验。

但仍常设非随机对照组⑵不专设对照组,以实验组自身对照或与他人结果对照③注意问题:⑴结局变量的确定⑵资料收集⑶减少失访⑷避免组间“沾染”⑸注意控制混杂因素第三:研究设计与实施:⑴明确研究目的⑵确定研究和设计类型⑶试验现场:考虑以下5个方面因素1.实验现场人口相对稳定,流动性小,并要有足够的数量。

第六章实验流行病学第一节概述一、定义医学科学研究的基本方法是观察和实验。

所谓“观察”(observation),是利用一些方法,在不干预、自然的情况下认识自然现象的本来面目,描述现状,分析规律;而“实验”(experiment)则是采用一些人为方法改变自然现象,从而使一些本来在自然情况下并不显露的现象显示出来。

观察性研究并不刻意改变研究对象的自然暴露,而在实验性研究中,为了达到研究者的目的,对研究对象刻意安排了特殊暴露。

例如,为了观察经常吃炸薯条对儿童身体的影响,可以通过调查和比较经常吃炸薯条的儿童与不经常吃炸薯条的儿童有关身体状况(如肥胖等),从而获得结论。

在上述研究中,被观察者没有受到研究者的干预,属于观察性研究。

然而,考虑到经常吃炸薯条的儿童的家庭生活水平可能较好,不经常吃炸薯条的儿童的家庭生活水平可能相对较差,观察性研究得出的结论的真实性可能受到家庭生活水平等因素的影响。

如果研究者把儿童按家庭生活水平分为可比的两组,一组按照研究者的要求吃炸薯条,另一组不吃炸薯条,经过一段时间后再比较两组儿童的肥胖率,这种情况下,儿童不是根据其本来的意愿而是根据研究者的安排吃炸薯条或不吃炸薯条,即研究者对研究对象实施了人为干预,新的分配可能改变了他们原来的自然选择,这种研究就是实验性研究。

在医学研究中,可根据研究对象的属性把实验性研究分为基础性实验(以分子、细胞、器官等为研究对象)、动物实验和人群实验。

以人群为研究对象,以医院、社区、工厂、学校等现场为“实验室”的实验性研究称为实验流行病学(experimental epidemiology)研究,或称为流行病学实验(epidemiological experiment)。

因为在研究中施加了人为的干预因素,因此也常被称之为干预性研究(intervention study)。

实验流行病学是流行病学研究的主要方法之一。

二、发展简史早期流行病学的研究方法主要是观察性的。