第一章 教育的发展-西方近代教育

- 格式:ppt

- 大小:115.50 KB

- 文档页数:51

近代西方教育的总体趋势近代西方教育的总体趋势可以总结为以下几个方面的发展:第一,高度重视全面发展。

近代以来,西方教育逐渐强调培养学生的综合素质和创造力,而非仅仅注重知识的灌输。

教育目标逐渐从单纯的学科成绩转向了个体全面发展,注重培养学生的自主思考、创新能力以及团队合作能力。

第二,注重学生自主学习。

随着科技的快速发展,西方教育倡导学生主动参与学习,培养学生的自主学习能力。

传统的教师主导式教学逐渐转变为学生参与式教学,强调学生的主体地位和自我管理能力的培养。

第三,多元化教育逐渐兴起。

近代西方教育开始逐渐采用多元化的教育模式,包括不同学科的开设、跨学科的研究和教育方法的多样化。

学生可以根据自己的兴趣和能力选择不同的学科和学习方式,以实现个性化的发展。

第四,注重跨文化教育。

随着全球化的进程,跨文化教育成为近代西方教育的一个重要方向。

学校开始开设多元文化课程,培养学生的国际视野和跨文化交流能力。

同时,师资队伍也开始注重国际化,招聘外籍教师和开展国际交流项目,以促进跨文化教育的发展。

第五,技术教育的普及与应用。

近代科技的发展使得西方教育开始注重技术教育的普及和应用。

学校配备了先进的教学设备,如计算机、互联网等,教师也开始利用电子教学资源和在线教育平台进行教学。

技术教育的普及使得学生可以更加灵活地获取知识和进行学习。

总的来说,近代西方教育的总体趋势是由单一的知识传授向综合素质的培养转变,倡导学生自主学习、多元化教育、跨文化教育以及技术教育的普及与应用。

这些趋势的出现使得教育更加注重培养学生的创新能力、团队合作能力和跨文化交流能力,以适应现代社会对人才的需求。

同时,教育的发展也受到科技的推动,通过利用先进的教学技术和资源,提高教学效果和学生的学习体验。

教育学概论第一章教育与教育学第一节教育的发展☺教育是培养人的一种社会活动,是传承社会文化、传递生产经验和社会生活经验的基本途径。

☺在中国古代,“教育”一词最早见于《孟子尽心上》“得天下英才而教育之三乐也”,尚未涉及教育的具体内涵。

☺东汉许慎对于“教”、“育”的解释是:“教,上所施。

下所效也”;“育,养子使作善也”,明确认为教育是培养人的一种活动,目的在于使人为善。

☺18世纪中叶法国自然主义教育家卢梭认为,教育就是让儿童的天性率性发展,主张通过儿童自己的活动,使其身心按自然进程得到发展和完善。

☺19世纪中叶英国实证主义教育家斯宾塞认为,教育是为受教育者的“未来生活之准备”。

☺20世纪初美国实用主义教育家杜威认为,教育就是生活本身,主张“教育即生活”,“教育即生长”,“教育即经验之不断改造”。

☺广义的教育,指增进人们知识和技能,影响人们思想观念的活动;狭义的教育,主要指学校教育,是教育者根据一定的社会要求和受教育者的发展需要,有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响,以培养一定社会所需要的人的活动。

狭义教育的基本内涵:(1)教育受社会制约;(2)“有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响”(学校教育的本质特征,也是学校教育区别于家庭教育、社会教育等广义教育的最重要标志);(3)教育是由教育者与受教育者共同参与的双边活动。

☺教育随着人类社会的发展而发展,在其发展过程中,从形式上看,大体经历了非形式化教育 形式化教育 制度化教育三个阶段。

一、中国教育的发展演变☺“自有人生,便有教育”,指的是自然状态的非形式化教育。

☺大约在公元前3000年前后的原始社会末出现了学校的萌芽,萌芽时期的学校称“成均”和“庠”。

☺中国古代学校教育按其性质分为官学、私学和书院三种。

官学指由官府举办并管辖的学校中央官学由朝廷直接办理的学校西周国学,汉代太学,唐代国子学,元、明、清的国子监等地方官学按行政区域在地方设置的学校西周乡学,汉代郡国学,唐代府州县学,元代路学及社学,明清府州县学及卫学等汉武帝采纳董仲舒的建议,于建元五年在长安立太学,设五经博士,又于元朔五年,为博士置弟子,标志着中国古代以经学教育为基本内容,以人才培养和学术研究为主要职能的大学正式建立。

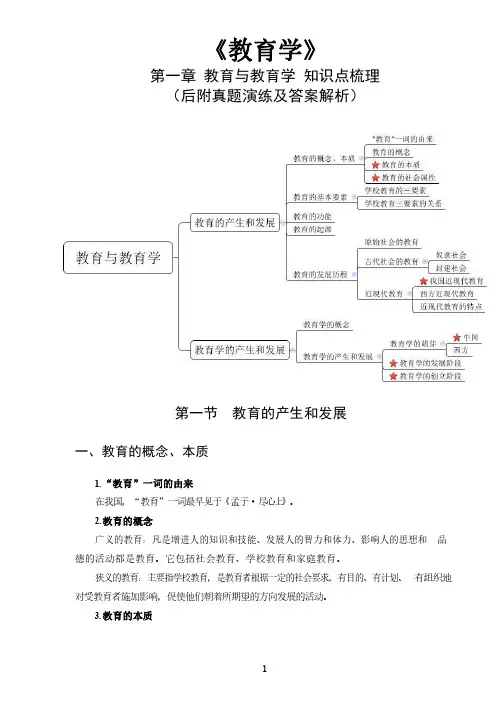

《教育学》第一章教育与教育学知识点梳理(后附真题演练及答案解析)第一节教育的产生和发展一、教育的概念、本质1.“教育”一词的由来在我国,“教育”一词最早见于《孟子·尽心上》。

2.教育的概念广义的教育:凡是增进人的知识和技能、发展人的智力和体力、影响人的思想和品德的活动都是教育。

它包括社会教育、学校教育和家庭教育。

狭义的教育:主要指学校教育,是教育者根据一定的社会要求,有目的、有计划、有组织地对受教育者施加影响,促使他们朝着所期望的方向发展的活动。

3.教育的本质教育是一种有目的地培养人的社会活动,这是教育区别于其他事物现象的根本特征,是教育的质的规定性。

具有以下三方面特点:第一,教育是人类所独有的社会现象。

第二,教育是有意识、有目的、自觉地对受教育者进行培养的过程。

第三,在教育这种活动中,存在着教育者、受教育者以及教育影响三种要素之间的相互关系。

4.教育的社会属性(1)教育具有永恒性(2)教育具有历史性(3)教育具有相对独立性二、教育的基本要素(一)学校教育的三要素1.教育者:学校教师是教育者的主体,是最直接的教育者。

2.受教育者:是教育的对象,也是学习的主体。

3.教育影响:包括教育内容和教育手段,是连接教育者与受教育者的纽带或者说中介。

(二)学校教育三要素的关系教育者是教育影响和受教育者之间的纽带;受教育者是教育者选择和施加教育影响的对象;教育影响是教育者对受教育者作用的桥梁,是教育者和受教育者相互作用的中介。

总之,教育者、受教育者和教育影响这三个基本要素既相互独立,又相互联系。

三、教育的功能教育功能是教育活动和系统对个体发展和社会发展所产生的各种影响和作用。

1.按教育功能作用的对象划分——个体发展功能和社会发展功能教育的个体发展功能指教育对个体发展的影响和作用。

它由教育活动的内部结构特征所决定,发生于教育活动内部,也称为教育的本体功能。

教育的社会发展功能指教育对社会发展的影响和作用。

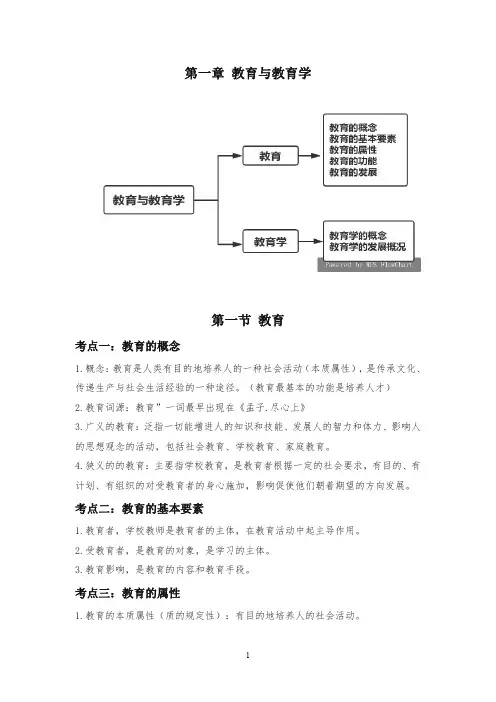

第一章教育与教育学第一节教育考点一:教育的概念1.概念:教育是人类有目的地培养人的一种社会活动(本质属性),是传承文化、传递生产与社会生活经验的一种途径。

(教育最基本的功能是培养人才)2.教育词源:教育”一词最早出现在《孟子.尽心上》3.广义的教育:泛指一切能增进人的知识和技能、发展人的智力和体力、影响人的思想观念的活动,包括社会教育、学校教育、家庭教育。

4.狭义的的教育:主要指学校教育,是教育者根据一定的社会要求,有目的、有计划、有组织的对受教育者的身心施加,影响促使他们朝着期望的方向发展。

考点二:教育的基本要素1.教育者,学校教师是教育者的主体,在教育活动中起主导作用。

2.受教育者,是教育的对象,是学习的主体。

3.教育影响,是教育的内容和教育手段。

考点三:教育的属性1.教育的本质属性(质的规定性):有目的地培养人的社会活动。

2.教育的社会属性(1)永恒性(2)历史性(3)相对独立性:质的规定性、历史继承性、不平衡性。

考点四:教育的功能1.按对象分为:个体发展功能和社会发展功能;2.按方向分为:正向功能和负向功能;3.按呈现的形式分为:显性功能和隐性功能;考点五:教育的起源考点六:教育的发展1.原始社会的教育特点:(1)自发性、广泛性、无阶级性教育;(2)与生产劳动社会生活相结合;(3)教育内容,简单教育方法单一。

2.古代社会教育特点:(东西方共同)(1)产生学校,教育作为统治阶级的工具,其内容由统治阶级决定;(2)与生产劳动社会生活相脱离;(3)阶级性、道统性、专制性、刻板性、象征性;(4)尚未形成复杂的结构体系。

3.近代教育的发展特点:(1)国家加强了对教育的重视和干预,公立学校崛起。

(2)初等义务教育的普遍实施(3)教育从宗教中脱离出来(4)重视教育立法,依法执教4.20世纪后期教育改革和发展的特点(趋势):(1)教育的终身化(2)教育的全民化(3)教育的民主化(教育现代化最重要的标志)(4)教育的多元化(5)教育技术的现代化考点七:古代中国教育的发展考点八:古代西方教育的发展考点九:我国近代教育思想第二节教育学概述考点一:教育学的概念教育学是研究教育现象和教育问题,揭示教育规律的一门科学。

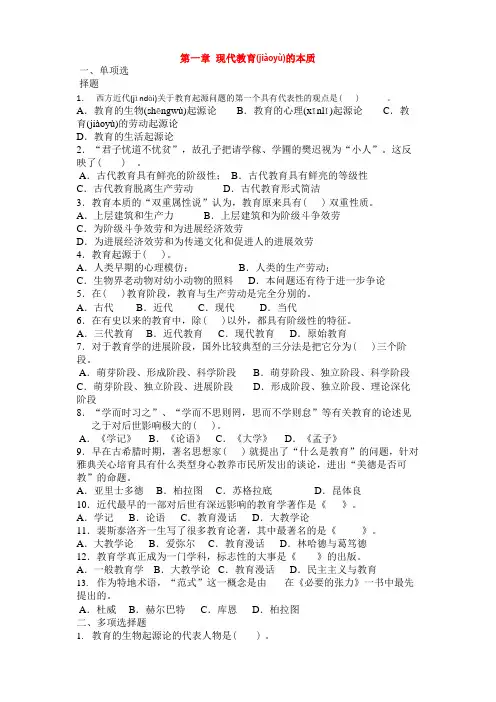

第一章现代教育(jiàoyù)的本质一、单项选择题1.西方近代(jìndài)关于教育起源问题的第一个具有代表性的观点是( ) 。

A.教育的生物(shēngwù)起源论B.教育的心理(xīnlǐ)起源论C.教育(jiàoyù)的劳动起源论D.教育的生活起源论2.“君子忧道不忧贫”,故孔子把请学稼、学圃的樊迟视为“小人”。

这反映了( ) 。

A.古代教育具有鲜亮的阶级性;B.古代教育具有鲜亮的等级性C.古代教育脱离生产劳动D.古代教育形式简洁3.教育本质的“双重属性说”认为,教育原来具有( ) 双重性质。

A.上层建筑和生产力B.上层建筑和为阶级斗争效劳C.为阶级斗争效劳和为进展经济效劳D.为进展经济效劳和为传递文化和促进人的进展效劳4.教育起源于( )。

A.人类早期的心理模仿;B.人类的生产劳动;C.生物界老动物对幼小动物的照料D.本问题还有待于进一步争论5.在( )教育阶段,教育与生产劳动是完全分别的。

A.古代B.近代C.现代D.当代6.在有史以来的教育中,除( )以外,都具有阶级性的特征。

A.三代教育B.近代教育C.现代教育D.原始教育7.对于教育学的进展阶段,国外比较典型的三分法是把它分为( )三个阶段。

A.萌芽阶段、形成阶段、科学阶段B.萌芽阶段、独立阶段、科学阶段C.萌芽阶段、独立阶段、进展阶段D.形成阶段、独立阶段、理论深化阶段8.“学而时习之”、“学而不思则罔,思而不学则怠”等有关教育的论述见之于对后世影响极大的( )。

A.《学记》B.《论语》C.《大学》D.《孟子》9.早在古希腊时期,著名思想家( ) 就提出了“什么是教育”的问题,针对雅典关心培育具有什么类型身心教养市民所发出的谈论,进出“美德是否可教”的命题。

A.亚里士多德B.柏拉图C.苏格拉底D.昆体良10.近代最早的一部对后世有深远影响的教育学著作是《》。

A.学记B.论语C.教育漫话D.大教学论11.裴斯泰洛齐一生写了很多教育论著,其中最著名的是《》。

第一章教育与教育学第一节教育及其产生与发展一、教育概述(一)教育的概念教育是人类有目的地培养人的一种社会活动,是传承文化、传递生产与社会生活经验的一种途径。

“教育”一词最早见于《孟子·尽心上》的“得天下英才而教育之,三乐也”。

广义的教育,指有目的地增进人的知识与技能、发展人的智力与体力、影响人的思想观念的活动,包括社会教育、学校教育和家庭教育。

狭义的教育指学校教育,是教育者按照一定的社会要求,根据受教育者的身心发展规律,有目的、有计划、有组织地对受教育者施加影响,促使其朝着所期望的方向发展变化的活动。

学校教育是社会发展到一定阶段的产物,其产生的基本条件是:社会生产水乎提高,脑力劳动与体力劳动逐步分离,文字的产生和知识的记载与整理达到了一定的程度,国家机器产生。

(二)教育的属性1.教育的本质属性教育是一种有目的地培养人的社会活动,这是教育区别于其他事物现象的根本特征,是教育的本质属性。

教育要解决的特殊矛盾是受教育者个体与社会之间的矛盾,这也是教育的质的规定性。

如果失去了这一质的规定性,那就不能称之为教育了。

有的人把阶级性看作是教育的本质,也有人把生产性看作是教育的本质,这些都是偏颇的认识。

2.教育的社会属性(1)永恒性。

教育是人类所特有的社会现象,只要人类社会存在,就存在着教育。

(2)历史性。

在不同的社会或同一社会的不同历史阶段,教育的性质、目的、内容等各不相同,不同时期的教育有其不同的历史形态、特征。

(3)继承性。

教育的继承性是指不同历史时期的教育都前后相继,后一时期教育是对前一时期教育的继承与发展。

(4)长期性。

“十年树木,百年树人。

”教育的长期性是指无论从一个教育活动的完成,还是一个个体的教育生长,其时间周期都比较长。

(5)相对独立性。

教育受一定社会的政治经济等因素的制约,但作为一种培养人的社会活动,教育有其自身的规律,具有相对独立性。

此外,教育的相对独立性还表现在特定的教育形态不一定跟其当时的社会形态保持一致,而存在教育超前或滞后的现象。

第一章教育学及其发展第一节教育学的概念及研究对象教育学的概念教育学的研究对象教育学是研究教育现象和教育问题,揭示教育规律的一门科学.教育学的根本任务是揭示教育规律教育学的研究对象是教育问题教育现象是外在的, 教育现象被认识和研究,便成了问题.教育问题是需要解决的. 教育问题是推动教育学发展的内在动力.教育事实是可以观察和统计的教育规律是内在的. 在人的发展和社会发展的矛盾关系中,教育充当着中介转化角色.第二节教育学的产生与发展教育学的萌芽阶段中国萌芽阶段的教育思想西方萌芽阶段的教育思想中国孔子《论语》◆孔子学说的核心是“仁”和“礼”教育对象上主张“有教无类”♦在教育内容上,道德教育居于首位。

《述而》中提到“子以四教:文、行、忠、信”,这也是孔子所主张的学习内容的四个方面。

孔子的教学内容偏重社会人事、偏重文事、轻视科技和生产劳动。

“性相近,习相远”——对人性的看法教育作用:个体和社会功能培养目标:学而优则仕——培养德才兼备的君子⌧教学原则与方法:启发诱导(不愤不启,不悱不发)——愤、悱为状态,启、发为行为(愤者,心求通而未得之其意;………)(孔子是世界上最早提出启发式教学的教育家,比古希腊教育家苏格拉底提出的“助产术”早几十年)因材施教学、思、行相结合温故知新孟子◆性善伦教育目的在于“明人伦”人伦表现在五对关系:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信♦“大丈夫”-“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”荀子◆性恶论教育的作用是“化性起伪”♦学习过程:闻-见-知-行“不闻不若闻之,闻之不若见之”——直观性原则知之不若行之——理论联系实际原则墨家的教育思想墨子“兼爱”“非攻”同时注重文史知识的掌握和逻辑思维能力的培养,还注重实用技术的传习墨家教育内容的特色和价值体现在科学技术教育和训练思维能力的教育上人的知识来源:亲知、闻知、说知(重视说知)道家的教育思想“绝学”“愚民”“绝学无忧”“道法自然”培养目标:主张培养“上士”和“隐君子”提倡怀疑的学习方法《学记》的教育思想《学记》是中国也是世界教育史上的第一部教育专著,成文大约在战国末期学记从正反两方面总结了儒家的教育理论和经验,系统阐发了教育的作用和任务,学校制度,教育目的、教学原则、教师的地位和作用、师生关系等,尤以教学原则的总结最突出。

《教育学》各章知识要点第一章教育与教育学•狭义教育•初等义务教育的普遍实施出现在第一次工业革命的基本完成。

•制度化教育出现的标志是近代学校系统的形成。

•在世界范围内,严格意义上的学校教育系统基本形成于19世纪下半期。

•教育制度的发展经历了从前制度化教育,到制度化教育,再到非制度化教育的过程。

•美国教育家伊里奇在《非学校化社会》中主张取消学校制度,走向学习化社会。

•非制度教育所推崇的理想是:“教育不应再限于学校的围墙之内。

”•中国近代制度化教育兴起的标志是清朝末年的“废科举,兴学校”,以及颁布了全国统一的教育宗旨和近代学制。

•我国近代学制创建于清末。

•国家用法律形式规定的,对一定年龄儿童免费实施的一定年限的学校教育,称为义务教育。

•春秋战国时期,促进百家争鸣盛况的形成,并成为我国教育史、文化史上的一个重要里程碑的是私学。

•西周以后,学校教育制度已经发展到比较完备的形式,建立了典型的政教合一的官学体系。

•在古代教育中,“以僧为师,以吏为师”的是古代埃及(不是古印度、故中国、古希腊)。

•古埃及设置最多的是文士学校。

•欧洲奴隶社会中,斯巴达教育特别重视军事体操教育。

•孔子的教育思想集中体现在《论语》。

•主张“有教无类”的古代教育家是孔子。

•汉代武帝以后,采纳了“罢黜百家,独尊儒术”的建议,实行了思想专制主义的文化教育政策和选士制度,对后世产生了深远的影响。

向汉武帝提出这一建议的是董仲舒。

•战国后期从正反两方面总结儒家的教育理论和经验,成为罕见的世界教育思想遗产的著作是《学记》。

•墨家认为,在获得知识的理解上,主要有亲知、闻知、说知三种途径。

•战国后期,《礼记》中的《学记》从正反两方面总结了儒家的教育理论和经验,以简赅的语言、生动的比喻,系统地阐发了教育的作用和任务,教育、教学的制度、原则和方法,教师的地位和作用,师生关系和同学关系等,是罕见的世界教育思想遗产。

•苏格拉底问答法的问答分为三步:苏格拉底讽刺、定义、助产术。

《教育学概论》第一章教育与教育学第一节教育的发展三个阶段:非形式化教育——形式化教育——制度化教育中国教育的发展演变:古代教育、近代教育、建国后的教育。

西方教育的发展过程:古代教育、中世纪教育、西方近代教育及其特点。

当代教育的发展趋势:教育全民化、教育终身化、教育民主化、教育现代化。

第二节教育学的发展西方教育学的发展:1、古代教育思想——苏格拉底、柏拉图、亚里士多德;2、文艺复兴时期人文主义思想家的教育思想;3、规范教育学的建立中国教育学的发展:1、古代教育思想——孔子儒家教育思想、《学记》、《大学》、《颜氏家训》、《师说》。

2、20世纪教育学的演变:(1)借道日本引进西方教育理论;(2)实用主义教育理论在中国的传播及影响;(3)凯洛夫主编的《教育学》的引进及影响;(4)建立具有中国特色的社会主义教育学;教育学的意义:1、有助于树立正确的教育思想,提高贯彻执行教育方针、政策的自觉性。

2、有助于树立牢固的专业思想,热爱教育事业。

3、有助于认识和掌握教育规律,提高教育工作的能力和水平。

4、有助于提高学校的教育质量,推动学校教育改革。

第二章教育与发展第一节教育与社会发展一、教育与经济(一)经济对教育的决定作用1、生产力水平决定了教育发展的水平;2、经济基础决定了教育发展的规模和速度;3、经济发展水平制约着教育的结构、内容与手段;4、经济体制决定着教育体制。

(二)教育促进经济的增长1、教育再生产劳动力;2、教育积累、传播、发展科学技术;二、教育与政治(一)政治对教育的决定性作用1、政治决定教育的领导权和受教育的权利;2、政治决定教育目的的性质;3、政治决定教育的内容。

(二)教育对政治的反作用1、教育培养政治制度所需要的人才;2、教育延续和发展政治制度;3、教育民主化与教育平等。

三、教育与文化(一)文化对教育的制约作用(二)教育对文化的反作用1、教育使文化得以延续和传播;2、教育使文化得到整理、发展和创新;3、教育创造了独特的学校文化。

《教育学》课程大纲第一章教育与教育学的发展〔教学目标与要求〕1、了解教育发展的历史轨迹;2、理解教育的组成要素、教育的功能、教育的目的等基本概念;3、了解教育学的形成、发展过程中著名教育家的代表作及其教育思想;4、理解古代教育、近现代教育的特征。

5、了解当前教育学发展存在的危机与契机导言:什么是教育?什么是教育学?为什么要学习教育学?一、教育的发展1、教育的概念①广义的教育;②狭义的教育——学校教育;2、教育的要素①教育者②受教育者③教育影响3、教育的形态①非制度化的教育与制度化的教育②家庭教育、学校教育与社会教育③农业社会的教育、工业社会的教育与信息社会的教育4、教育发展的历史轨迹①古代教育及特征;②文艺复兴时期的教育及特征;③近代教育及特征;④20世纪以来教育发展的特点及趋势。

二、教育学的产生与发展1、教育学的思想来源①中国古代教育思想;②西方古代教育思想;③近代教育思想。

2、规范教育学的建立①赫尔巴特与《普通教育学》;②杜威与《民本主义与教育》。

3、当代教育学的发展①凯洛夫与《教育学》;②当代西方教育思想与流派;③我国教育学的发展。

4、当代教育学存在的问题第二章教育功能、教育目的〔教学目标与要求〕1、理解教育功能的涵义及教育有哪些方面的功能。

2、理解、掌握教育的个体发展功能,并能运用所学理论解释教育与人的发展的关系。

3、理解教育的经济功能,并能运用所学理论论述教育对于促进经济与社会发展的作用。

4、理解我国教育目的基本精神和全面发展的教育方针。

5、了解教育制度在教育发展和变革中的地位,决定因素,变革的内在动力,以及需要关注问题。

一、教育功能1、教育功能分析的理论①教育功能的涵义;②教育功能理论;③教育功能分类。

2、教育的社会发展功能①教育的政治功能;②教育的经济功能;③教育的文化功能;④教育的生态功能。

3、教育的个体发展功能①个体身发展的涵义与规律;②影响个体身心发展的主要因素;③教育的个体社会化功能;④教育的个体个性化功能。