岳麓版历史必修二第五课

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:4

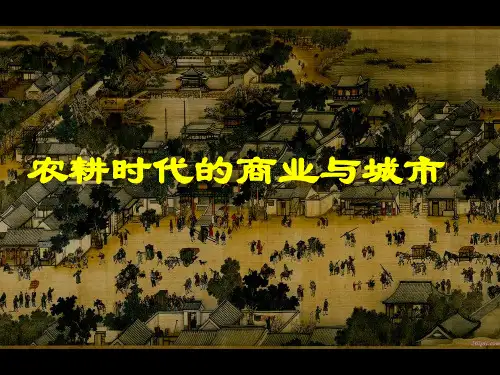

岳麓版高中历史必修二第一单元第5课《农耕时代的商业与城市》教课设计第5课农耕时代的商业与城市周至六中胡文化一、三维目标1、知识与能力1)概括古代中国商业发展的概貌。

2)认识古代中国商业发展的特色。

2、过程与方法1)认识商业活动在人类社会生产和生活中拥有重要地位和作用。

2)从图片和文字等资料的研读剖析中,提升提取历史信息的能力。

3、感情、态度与价值观1)经过讲堂上分组商讨交流,拓展学生的课外知识面,提升学生的思辨能力、综合剖析问题的能力,培育竞争与合作意识。

指导学生阅读教材引文及史料,培育学生阅读理解历史资料、以获得有效信息并联合所学知识对有关问题进行说明的能力。

2)从学习古代商业繁华发展的概略中,理解古代高度繁华的商业文明是中华文明的一部分。

二、重难点教课要点:古代中国商业发展的表现及特色教课难点:古代商业发展的特色三、教课方法因为学生对古代的商业的历史有简单的知识累积,平常也有时接触有关商业活动题材的影视作品,这就为高中的自主学习确立了基础。

高中课程在内容编排上以模块化下的专题形式进行,更着重培育学生剖析解决问题的能力及运用发展的目光去对待历史问题的能力。

四、教课过程导入新课师︰在当下的社会,商品基本上是无时不在、无处不在,商业与我们的生活息息有关,构成社会经济特别重要的一个构成部分。

那么,商业是什么时候产生的呢?与商业活动亲密联系的城市发展体现出如何的特色?在历史发展的不一样1/4阶段,统治阶级对商业活动的态度有什么不一样?今日就让我们一同分享“农耕时代的商业与城市”这节课。

第5课农耕时代的商业与城市一、商业的发展师:从第一节课开始,我们就让大家在学习历史知识的过程中要养成“历程”意识,还记得不?那么我国古代的商业经历了如何的发展历程?请同学们阅读教材并达成以下表格。

时间发展状况原由原始社会末期以物易物,产生了原始商业节余产品的出现,社会分工的发展商代产生了职业商人和最早的货币周代推行“工商食官”政策春秋战国自由商人产生,私商代替官商成为商人的主体隋唐商业贸易蓬勃发展,长安、洛政治一致,交流南北,京杭大运河的开通阳、扬州等成为有名中外的大都会,外来经商屡次,丝绸之路空前繁华宋出现了世界上最早的纸币,集镇、夜市兴隆元纸币宽泛流通,明清商业发展出现了很多新的特点:生:经过阅读教材,基本能够达成本表格。

一、课型:新授课课时:1课时二、教学目标:1.课标要求:概述古代中国商业发展的概貌,了解古代中国商业发展的特点。

了解“重农抑商”政策及其影响2.知识与能力概述中国古代商业产生发展的面貌,了解不同时期商业发展的特点;通过学习商业、城市经济在各个时期的演变,统治者采取“重农抑商”政策的原因及其影响,提高学生梳理、分析历史发展线索的能力。

3.过程与方法结合教材的图表、问题探究以及插图归纳中国古代城市发展、商业等的演变特点。

4.情感态度与价值观商业的产生是经济发展的结果,反过来又促进经济的发展;古代的重农抑商总的来看违背了历史潮流,是造成农耕社会发展迟滞和漫长的主要因素。

三、教学重、难点:重点:古代中国商业发展的概貌难点:重农抑商政策的原因、影响及古代商业发展的特点四、教学方法:1.表格归纳法2.合作探究法3.讲授法五、教学过程:【导入新课】(多媒体展示仙游街道图片和本课要学习的主要问题)导语:商业与我们的生活息息相关,俗话说:“无商不活”,今天在我们生活中衣,食,住,行哪样都离不开商业,我们一走出校门,商业和商品的气息无时不在,无处不在。

那么古代的商业发展情况如何呢?我们的祖先是不是只有“日出而作,日落而息”的生活,他们有没有商业活动呢?这节课就让我们一起去探寻中国古代商业与城市的发展历程,从中思考古代商业发展的物点以及重农抑商思想的出现和影响。

(多媒体出示课题“第5课农耕时代的商业与城市”)【讲授新课】一、商业的发展多媒体打出古代商业发展概貌的表格,请学生预习课本第一目的内容,根据时间提示找出相应朝代商业发展的情况。

师:首先来看一下原始社会的商业的发展情况生:产生以物易物师:原始社会末期,随着剩余产品的出现、社会分工的发展,在氏族部落之间和氏族内部偶尔出现以物易物的交换行为,产生了原始商业。

师:接下来我们看一下商朝时期的发展生:商朝出现职业商人和最早的货币师:商朝的商业活动已达到相当高的水平,产生了专门通过物品交换牟利的职业商人和最早的货币。

第5课农耕时代的商业与城市【内容标准】概述古代中国商业发展的概貌,了解古代中国商业发展的特点。

【学习目标】(1)知识与能力:了解中国古代商业生产和转运贸易的基本情况;了解中国古代各朝代“市”的基本知识;了解各朝代文人对当时商业发展的客观性描述;了解各朝代作为商业中心的都市;深入理解中国古代商业发展过程中“市”的发展历程及其在时间和空间的限制的突破的内在原因,以培养学生的历史知识的迁移能力和理解能力。

(2)过程与方法:学生还可以通过观察法结合教材中所提供的历史图片和史料对中国古代“市”的发展和演进、古代中国商业中心都市的基本情况进行分析和论证;教师可以利用启发式教学法,在教学过程中要把学习的主动权交给学生,但在必要的关键环节上还要发挥教师的主导作用给予学生以适当的指导;(3)情感态度与价值观:通过本课的学习,学生可以了解到中国古代商业经济的发展状况,认识商人在中国经济进步中的作用。

同时学生还应当认识到,虽然中国古代商人拥有巨大的财富,对社会的发展作出了巨大的贡献,但是他们的社会地位却十分低下。

而且历代统治者都通过“重农抑商”政策来限制和压制商业的发展,阻碍了中国新的富有活力的经济形态的诞生。

重点:掌握中国古代不同历史时期“市”的发展和演变,培养历史概括能力和总结归纳能力。

难点:理解中国古代“市”在时间和空间上限制的突破和商品经济的内在联系;深入分析中国古代商人经济实力和社会地位不等的深层次原因。

【教学方法】导学练【教学过程】导入:“商人”和“商业”名称的由来。

中国人很早就学会经商,商朝人善于经商。

周武王灭商后,商朝的遗民为了维持生计,东奔西跑地作买卖,日子一长,便形成一个固定的职业。

周人就称他们为“商人”,称他们的职业为“商业”。

范蠡(吴越争霸时人物)——商人祖师商业贸易作为社会经济现象的一个方面,与工农业生产有着不可分割的联系。

它是工农业生产发展的产物,它的产生和发展又进一步促进了工农业生产的进步。

第5课农耕时代的商业和手工业教材分析:课程标准要求学生能够概述古代中国商业发展的概貌,了解古代中国商业发展的特点。

了解“重农抑商”、“海禁”等政策及其影响。

课文分为三个部分:“商业的发展”讲的是我国古代商业发展的基本状况。

“城市的繁荣”讲的是我国古代商业的发展之后带来的城市的繁荣,并且对比了唐宋城市的不同特点。

“重农抑商”是讲的我国古代统治者对商业发展的主要的态度和政策。

教学目标:一、知识与能力:通过学习本课,使学生掌握中国商业发展的基本线索、历代商业发展的基本特点,了解城市发展的历史和不同类型的城市的产生,以及中国传统重农抑商思想的产生、历代重农抑商政策对商业和中国社会发展的影响。

二、过程与方法:通过对商业和城市史的学习,使学生从另一个侧面了解中国古代社会的特点,学会全面地分析历史问题的能力。

三、情感态度价值观通过本课的学习,使学生认识到在我国这样一个农业大国中,商品和交换仍然是古代人们社会生活的重要组成部分,以加深学生对中国社会的了解,培养民族自豪感。

教学重点与难点:重点:我国古代商业发展在各个方面的表现难点:商业发展繁荣的原因,以及重农抑商政策的原因和影响教学过程:导入:我们把第4课讲完后,我们今天来看一看第5课:农耕时代的商业和城市。

我们主要要探讨三个方面的内容:一是我国古代商业在各个阶段发展的基本状况。

二是由于商业的发展而带来的城市发展。

三是了解一下我国古代对商业的基本政策,并说明这种政策对商业发展的影响。

我们首先看第一个问题:一、商业的发展我们之前学过了中国古代的农业和手工业,今天我们讲的是商业。

我们先来看一下,这三者之间到底有什么关系啊。

我首先想问一个问题:为什么会有商业?为什么农民会把自己的大米挑到市场上去卖啊?为什么一农民要到市场上去买手工业品啊?(一是剩余产品的出现;一是社会分工的不同;)所以,农业和手工业的发展往往会导致商业的发展。

但是大家知道,在中国古代,农业是一种什么样的农业?我们在第一课学过,是一种男耕女织的小农经济,这种经营的模式有一个重要的特点就是“自给自足”。

第5课农耕时代的商业与城市【课标要求】1、概述古代中国商业开展的概貌,理解古代中国商业开展的特点。

2、理解“重农抑商〞政策及影响。

【知识目的】1、掌握我国古代各历史时期商业开展的概况,理解商业的开展是一定历史时期社会政治、经济和文化等各种因素综合作用的结果;2、理解我国古代商业开展的原因及其与农业、手工业的关系;3、认识和理解坊与市、交子、徽商与晋商等重要概念。

【才能目的】1、通过学生课前自主学习、搜集资料、共同探究问题,使学生对古代商业的开展有初步理解,并能在理解史实的根底上共同解决问题,培养了学生自主学习、主动探究的才能。

2、通过课堂上分组研讨交流,拓展学生的课外知识面,进步学生的思辩才能、综合分析问题的才能。

3、指导学生阅读教材引文及史料,培养学生阅读理解历史材料以获取有效信息并结合所学知识对有关问题进展说明的才能。

【情感态度与价值观】1、理解商业活动在人类社会消费和生活中具有重要地位和作用。

商业的开展是社会消费力不断进步的结果;2、通过对明清大商帮的探究学习,理解中国古代的商业精神,联络现实,关注民生,情感升华。

【教学重点】古代中国商业开展的表现及特点。

【教学难点】古代中国商业开展的特点;重农抑商政策。

【教材分析】本课内容课标要求有两个,一是商业开展的概貌及特点,二是重农抑商政策,根据课标,我将内容进展了大胆整合,将“城市〞的演变纳入商业开展过程中来,通过城市的变革表达商业的开展,所以设计中呈现两个主干知识:一是中国古代商业开展概貌,二是封建统治者的经济政策:重农抑商,最后从这两个主干知识中探究中国古代商业开展的特点。

【教学过程】导入:展示银座商城、步行街、小商品城等图片。

司马迁:“天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往〞。

这种以货币为媒介的商品交换活动就是商业。

今天我们生活在这样繁华的都市,享受着商业文明带给我们丰富又方便的生活,那么中国古代的商业开展状况如何呢?今天,就让我们以小记者的身份,穿越历史,领略中国古代商业开展的概貌,注释中国古代商业开展的根本特点。

第5课农耕时代的商业与城市【深化·拓展】1.想一想,商业产生的根源何在?它与农业、手工业关系如何?提示:剩余产品的出现和社会分工的发展都是生产力发展的结果,因此商业产生的根源在于生产力的发展,商业是经济发展的产物。

农业是手工业和商业发展的基础,商业的发展又会促进农业和手工业的发展,即“无农不稳”“无工不富”“无商不活”。

2.根据中国古代商业发展的情况,概括影响商业发展的要素。

提示:商业的发展受到多种因素的制约:国家分裂动荡、自然经济影响加大,商业就会萧条;国家统一安定,商业就会繁荣。

因此影响商业发展的要素有:稳定的政治局面,农业、手工业的发达,政府开明开放的政策,内外交通便利等。

3.想一想,北宋时期为什么能够产生世界上最早的纸币?提示:纸币产生的原因是多方面的:中国北宋时期,商业发达、经济繁荣,而当时使用的金属货币质重而值微,无法满足商业发展对货币的要求,急需一种既能大量复制,又携带方便、便于流通的货币;北宋时期的印刷工艺、技术成熟,应用广泛,恰能满足携带方便而又能大量复制这一要求。

纸币便应运而生。

二、城市的繁荣1.城市发展的阶段特征(1)从周至唐:坊市分置,商业活动受地域限制和时间限制;官府直接管理市场交易;城市的职能主要是政治中心、军事重镇;商业贸易和市场的规模不大。

(2)宋代:坊市界限被拆除,打破了空间限制,一些乡村也可以贸易;打破了时间、经营范围的限制,如出现了夜市、晓市、鱼市等;城市的经济功能大大增强。

2.城市发展概况(1)汉唐时期:由于丝绸之路的开辟,推动了沿途城镇的兴起,敦煌、楼兰、于阗、莎车、龟兹、疏勒等就是代表。

(2)唐宋时期:由于海上“陶瓷之路“的兴起,海运的兴盛带动了我国沿海一大批城市的兴起,如泉州、明州、杭州、扬州、登州等。

(3)明清时期:由于商业活动的繁荣,涌现出一大批工商业市镇,城市的生产性、商业性增强,对政治中心的依赖性减弱。

【深化·拓展】想一想:中国古代城市经济演变有何规律?提示:①对政治中心的依附性随着社会的发展而逐渐减小,日益突出其生产性和商业性。

岳麓版高中历史必修二第一单元第5课《农耕时代的商业与城市》优质教案(9页)第5课农耕时代的商业与城市【课标要求】1、概述古代中国商业发展的概貌,了解古代中国商业发展的特点。

2、了解“重农抑商”政策及影响。

【知识目标】1、掌握我国古代各历史时期商业发展的概况,理解商业的发展是一定历史时期社会政治、经济和文化等各种因素综合作用的结果;2、理解我国古代商业发展的原因及其与农业、手工业的关系;3、认识和理解坊与市、交子、徽商与晋商等重要概念。

【能力目标】1、通过学生课前自主学习、搜集资料、共同探究问题,使学生对古代商业的发展有初步了解,并能在了解史实的基础上共同解决问题,培养了学生自主学习、主动探究的能力。

2、通过课堂上分组研讨交流,拓展学生的课外知识面,提高学生的思辩能力、综合分析问题的能力。

3、指导学生阅读教材引文及史料,培养学生阅读理解历史材料以获取有效信息并结合所学知识对有关问题进行说明的能力。

【情感态度与价值观】1、了解商业活动在人类社会生产和生活中具有重要地位和作用。

商业的发展是社会生产力不断提高的结果;2、通过对明清大商帮的探究学习,了解中国古代的商业精神,联系取有效信息。

结合学生展示对表格中基础知识的梳理详细点拨以下几点:1.教师引导:为什么我们把做买卖的人叫“商人”。

2.创设图片和文字材料情境,引导学生了解以范蠡、吕不韦为代表的春秋末期大商人的兴起。

3、幻灯片展示唐代丝绸之路,“丝绸之路上,一队队的骆驼将中国丝绸、茶叶等带到欧亚国家,见证了我国对外贸易的繁荣,我们仿佛听到了那来自大漠的驼铃声------”4、幻灯片展示宋代张择端的《清明上河图》。

5、幻灯片展示明清时期的工商业市镇,景德镇、松江、汉口、佛山。

二、城市的繁荣从城市的演变中感受商业的发展:1、呈现唐长安和宋汴京的城市格局图。

问题设计:唐长安城与北宋的汴京城在整体外观上有何明显不同?结合教材内容,我们的一个小记者记录了下面的文字:长安:整齐划一的坊市制度,商业活动集中在市中进行。

岳麓版历史必修二——教案

第5课农耕时代的商业与城市

讲师姓名:高娟(09级历史一班)

课标要求:了解“重农抑商”“海禁”等政策及其影响,分析中国资本主义萌芽发展缓慢的原因。

教学目标:

(1)知识与能力:了解有关中国古代王朝经济政策的基本知识;借助历史文献深入理解中国古代重农抑商政策的实施原因和所带来的经济后果,从而培养学生阅读历史文献的能力,及借助历史文献分析问题和解决问题的能力。

(2)过程与方法:学生可以根据教科书与教师提供的考古材料、历史文献及自己的观察所得,进行推理分析,大胆地比较论证,主动探究各个历史问题的答案。

学会用观察法、比较法、阅读法等探讨有关问题。

(3)情感态度与价值观:通过本课学习,学生了解古代中国的重农抑商的经济政策压抑了中国社会新的生产方式的萌芽,理解我国今天的改革开放解放生产力、发展生产力的重要性和现实意义。

教学课时:1课时。

重点难点:

重点:理解中国古代的重农抑商政策和区域经济管理方式,培养学生的历史分析能力。

难点:古代中国是一个以农为本的社会,要求学生能站在这一高度上去理解重农抑商实施的原因,此外,不可忽视超越经济的政治文化的因素;理解区域经济管理的方式的差异和统。