第五章针刺补泻及补泻手法介绍

- 格式:ppt

- 大小:2.84 MB

- 文档页数:22

针刺补泻手法有哪些?针刺补泻的基本手法《内经》中对针刺常用的徐疾、提插、开阖、呼吸、迎随、捻转等补泻手法做了详尽的描述,也同时谈论了摄、爪、切、按、扪、进、退、弹、摇、动等手法,这些成为后世单、复式补泻手法的基础。

一、徐疾补泻《灵枢·九针十二原》记载:“徐而疾则实,疾而徐则虚。

”《素问·针解》又记载:“徐而疾则实者,徐出针而疾按之;疾而徐则虚者,疾出针而徐按之。

”《灵枢·小针解》:“徐而疾则实者,徐出针而疾按之。

疾而徐则虚者,疾出针而徐按之。

”这些记载包含了三层含义:1、以进针、出针过程的快慢来区分补泻,即慢进针、快出针为补法,快进针、慢出针为泻法;2、以留针时间的长短来分补泻,留针时间长者为补法,反之为泻法;3、以闭针孔的快慢来区分补泻,出针时快速按针孔为补法,反之为泻法。

慢进针、快出针为补法二、开阖补泻《灵枢·终始》:“一方实,深取之,稀按其痏,以极出其邪气;一方虚,浅刺之,以养其脉,疾按其痏,无使邪气得入。

”《素问·调经论》曰:“泻实者气盛乃内针,针与气俱内,以开其门,如利其户,针与气俱出,精气不伤,邪气乃下,外门不闭,以出其疾,摇大其道,如利其路,是谓大泻,必切而出,大气乃屈。

”“持针勿置,以定其意,候呼内针,气出针入,针空四塞,精无从去,方实而疾出针,气入针出,热不得还,闭塞其门,邪气布散,精气乃得存,动气候时,近气不失,远气乃来,是谓追之。

”这些记载说明出针后迅速按住针孔为补法,在出针时摇大针孔、不加按压则为泻法。

三、呼吸补泻《素问·离合真邪论》:“必先扪而循之,切而散之,推而按之,弹而怒之,抓而下之,通而取之,外引其门,以闭其神。

呼尽内针,静以久留,以气至为故,如待所贵,不知日暮,其气以至,适而自护,候吸引针,气不得出,各在其处,推阖其门,令神气存,大气留止,故命曰补。

”《素问·离合真邪论》:“吸则内针,无令气仵,静以久留,无令邪布;吸则转针,以得气为故;候呼引针,呼尽乃去,大气皆出,故命曰泻。

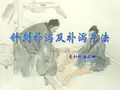

疾徐补泻:进针慢、退针快,少捻转为补;进针快、退针慢,多捻转为泻。

呼吸补泻:呼气时进针,吸气时退针为补;吸气时进针,呼气时退针为泻。

开合补泻:出针后迅速按压针孔为补;出针时摇大针孔为泻。

提插补泻:先浅后深,重插轻提,提插幅度小,频率慢为补;先深后浅,轻插重提,提插幅度大,频率快为泻。

迎随补泻:针尖随着经脉循行的方向,顺经斜刺为补;针尖迎着经脉循行的方向,迎经斜刺为泻。

捻转补泻:左转时角度小,用力轻为补;右转时角度大,用力重为泻。

补针与泻针要法-中医刺灸法

杨氏将针法补泻归结有补针要法和泻针要法,见于《针灸大成。

经络迎随设为问答》中:

“补针之法,左手重切十字缝纹,右手持针于穴上,次令病人咳嗽一声,随咳进针,长呼气一口,刺入皮三分。

针手经络者,效春夏停二十四息;针足经络者,效秋冬停三十六息。

催气针沉,行九阳之数,捻九撅九,号曰天才。

少停呼气三口,徐徐又插至筋骨之间三分,又如前息数足,复觉针下沉涩,再以生数行之,号曰地才。

再推进一豆,谓之按,为截,为随之。

此为极处,医学教|育网搜集整理静以久留,却须退针至人部,又待气沉紧时,转针头向病所,自觉针下热,虚羸痒麻,病势各散。

针下微沉后,转针头向上,插进针一豆许,动而停之,吸之乃去,徐入徐出,其穴急扪之。

岐伯曰:下针贵迟,太急伤血;出针贵缓,太急伤气,正谓针之不伤于荣卫也。

是则进退往来,飞经走气,尽于斯矣。

”

“凡泻针之法,左手重切十字纵纹三次,右手持针于穴上,次令病人咳嗽一声,随咳进针,插入三分,刺入天部,少停直入地部,提退一豆,得气沉紧,搓拈不动,如前息数尽,行六阴之数,捻六撅六,吸气三口,回针提出至人部,号曰地才。

又待气至针沉,如前息数足,以成数行之,吸气二口,回针提出至天部,号曰天才。

又待气至针沉,如前息数足,以成数行之,吸气回针,提出至皮间,号曰天才,退针一豆,谓之提,为担,为迎也。

此为极处,静以久留,仍推进人部,待针沉紧气至,转针头向病所,自觉针下冷,寒热痛痒,病势各退,针下微松,提针一豆许,摇而停之,呼之乃去,疾入徐出,其穴不闭也。

”。

《灵枢经-九针十二原》解读(3)针刺补泻方法——徐疾补泻、迎随补泻、开阖补泻《灵枢经-九针十二原》解读,3,针刺补泻方法——徐疾补泻、迎随补泻、开阖补泻【原文】……大要曰:徐而疾则实,疾而徐则虚[1]。

言虚与实,若有若无;察后与先,若存若亡;为虚与实,若得若失[2]。

虚实之要,九针最妙。

补泻之时,以针为之。

泻曰[3]:必持内之,放而出之[4]。

排阳得针[5],邪气得泄。

按而引针[6],是谓内温[7],血不得散,气不得出也。

补曰随之。

随之意,若妄之[8]。

若行若按,如蚊虻止,如留如还[9]。

去如弦绝,令左属右,其气故止[10],外门已闭,中气乃实。

必无留血,急取诛之[11]。

…… 【译文】《大要》说:“徐缓进针,疾速出针,则经气得到充实;疾速进针,缓慢出针,则经气得到疏泄。

”谈论虚与实,而虚与实的差别是若有若无的;观察气血流注的先与后,而气血流注先与后的差别是若存若亡的;通过针刺补泻手法使经气充实或者消减,而经气充实或者消减的变化是若得若失的。

使经气充实或消减的方法,九针针刺是最精妙的方法。

充实或消减经气,用针刺达到目的。

泻法也称迎之,在经气流注过来时针刺。

一定要持针缓慢纳入,疾速出针。

壅盛积聚的阳气得到针刺,邪气得以疏泄。

(如果)按压针孔,缓慢出针,称作内温,(这样操作)血液不能得以疏散,经气不能得以疏泄。

补法也称随之,在经气流注过去时针刺。

随之的操作方法,是轻缓的进针,患者好像没有感觉到针刺一样。

好像在行针,又好像按针未动,好像蚊虻叮在那里一样,好像停留在那里,又好像已经飞去。

出针疾速,有如琴弦崩断一样快,用左手配合右手操作,按闭针孔,经气因此得以保留在经脉内,针孔已经闭合,经脉中经气就得以充实。

一定要祛除瘀血,点刺血络放血祛除瘀血。

【注释】[1] 徐而疾则实,疾而徐则虚:疾、徐,指的是针刺操作时进针、出针的疾速、缓慢。

实、虚,指的是针刺操作后,经气得以充实或消减。

[2] 言虚与实,若有若无;察后与先,若存若亡;为虚与实,若得若失:该部分经文是说经气的流注、循行、虚实等方面的变化,迹象幽微,非澄心凝志不足以察悟。

针灸的补、泻方法

有关针灸的补、泻方法具体的操作,《黄帝内经》所论非常丰富,有的也很复杂。

简单的给介绍一下

①提插补泻

进针时,先刺入浅层,然后再刺入到深层;插入时的力量较重,提出时的力量轻柔;上下提插时的幅度较小,频率较慢,称为补法。

进针时,一下子就刺入到深层,然后再提回到浅层;插入时的力量轻柔,提出时的力量较重; . 上下提插时的幅度较大,频率较快,称为泻法。

②拾转补泻捻转时的角度很小,频率慢,用力轻柔,称为补法。

捻转时的角度很大,频率快,用力较重,称为泻法。

③徐疾补泻

进针之时的速度很慢,少捻转,少提插,出针之时的速度很快,称为补法。

进针之时的速度很快,多捻转,多提插,出针之时的速度很慢,称为泻法。

《黄帝内经》中所谓徐(进针)而疾(出针)则实(补),疾(进针)而徐(出针)则虚(泻)就是指此。

④开闽补泻

出针之后,立即按住针孔,并作适当抚揉,称为补法。

出针之时,摇动针柄,把针孔摇大,不作按揉,称为泻法。

《黄帝内经》中入实者,左手开针空也,入虚者,左手闭针空也,摇大其道(针孔),针空四塞,闭塞其门等,就是指此。

⑤迎随补泻

针刺之时,针尖随着经脉循行的方向,顺(随)着经脉走向而刺入,也就是说针尖的方向与经脉循行要去的方向一致,称为补法。

针刺之时,针尖迎着经脉循行的方向,逆(迎)着经脉走向而刺入,也就是说针尖的方向与经脉循行要来的方向相对,称为泻法。

《黄帝内经》中所谓:泻者迎之,补者随之,迎而夺之,追而济之,刺虚者,

刺其去也,刺实者,刺其来也就是指此。

针刺补泻的基本手法

针刺补泻是一种治疗有害能量堵塞或过剩能量在人体器官内外脏

腑集中的中医疗法,通过利用针灸的特定法门,采取穴位的损利、补泻、疏散、收衣的方法治疗病症,以滋阴养血、行气通络、活血止痛、改善气血循环等手段,发挥特定的生理改善作用。

基本的手法有:

1. 按摩手法:以小腿两面为起点,由里往外,以刮、揉、捶、轮、剪等方式对腹部腰部等做合适的按摩,以促进胆脾胃肠气血循环,疏

散气血瘀滞,调和肝脾胃脘机能。

2. 拔罐手法:以太极奇门八卦作为基本构成原理,以其中的卦名,在一定的穴位上施以拔罐,能够调节经络,改善症候。

3. 特异性按摩:采取捏、捻、拨、摩、研、按等技术,按照穴位

局部或某个器官,以改善血液循环,促进血液循环,疏散痹滞,降低

有害物质的浓度,而达到疗疾的目的。