针治的补泻手法

- 格式:ppt

- 大小:4.54 MB

- 文档页数:23

针灸的补泻原理和作用

1. 补泻的概念

补,是指加强机体正气,提高功能的治疗原则;泻,是指减弱机体的病理因素,降低功能的治疗原则。

2.补泻针法操作

补的操作方法包括平补、补益;泻的操作方法包括泻减、消导、祛邪。

3. 补泻原理的运用

针灸治疗时,对症选择使用补或泻的针法,以调节气血、阴阳的盈亏平衡。

4.补法的作用

补法可以修复机体正气不足,增强机体抵抗力,提高自身调节功能。

5.泻法的作用

泻法可以清除机体的病理产物,减少病理增生,控制异常激增的病理活动。

6.联合补泻应用

同一患者同时存在虚证和实证,需要合理应用补泻法,既增强正气,又祛除邪气。

7.补泻法适应证应用

补泻法必须根据每个患者的症状特点灵活运用,不能拘泥固定。

8.补泻法应配合其他疗法

补泻法常与其他疗法如艾灸、拔罐、推拿等组合应用,发挥协同功效。

9.补泻的目的在调节平衡

补泻最终目的是调节阴阳平衡,恢复机体的稳态Homeostasis。

10.补泻法的局限性

补泻法并不是治疗所有病症的灵丹妙药,需辩证施治。

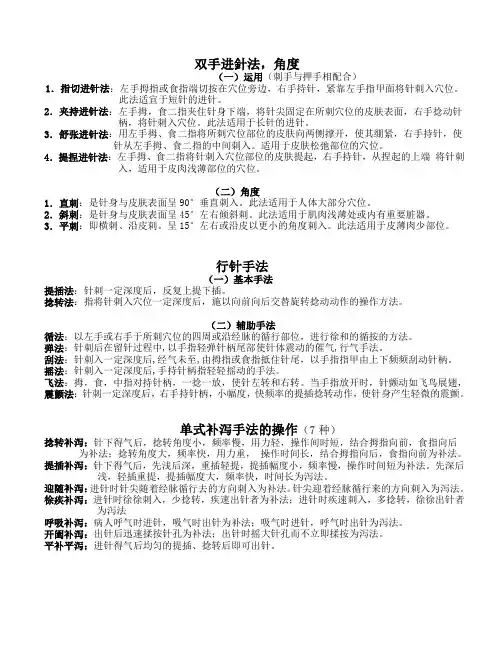

双手进針法,角度(一)运用(刺手与押手相配合)1.指切进针法:左手拇指或食指端切按在穴位旁边,右手持针,紧靠左手指甲面将针刺入穴位。

此法适宜于短针的进针。

2.夹持进针法:左手拇,食二指夹住针身下端,将针尖固定在所刺穴位的皮肤表面,右手捻动针柄,将针刺入穴位。

此法适用于长针的进针。

3.舒张进针法:用左手拇、食二指将所刺穴位部位的皮肤向两侧撑开,使其绷紧,右手持针,使针从左手拇、食二指的中间刺入。

适用于皮肤松弛部位的穴位。

4.提捏进针法:左手拇、食二指将针刺入穴位部位的皮肤提起,右手持针,从捏起的上端将针刺入,适用于皮肉浅薄部位的穴位。

(二)角度1.直刺:是针身与皮肤表面呈90°垂直刺入。

此法适用于人体大部分穴位。

2.斜刺:是针身与皮肤表面呈45°左右倾斜刺。

此法适用于肌肉浅薄处或内有重要脏器。

3.平刺:即横刺、沿皮刺。

呈15°左右或沿皮以更小的角度刺入。

此法适用于皮薄肉少部位。

行针手法(一)基本手法提插法:针刺一定深度后,反复上提下插。

捻转法:指将针刺入穴位一定深度后,施以向前向后交替旋转捻动动作的操作方法。

(二)辅助手法循法:以左手或右手于所刺穴位的四周或沿经脉的循行部位,进行徐和的循按的方法。

弹法:针刺后在留针过程中,以手指轻弹针柄尾部使针体震动的催气,行气手法。

刮法:针刺入一定深度后,经气未至,由拇指或食指抵住针尾,以手指指甲由上下频频刮动针柄。

摇法:针刺入一定深度后,手持针柄指轻轻摇动的手法。

飞法:拇,食,中指对持针柄,一捻一放,使针左转和右转。

当手指放开时,针颤动如飞鸟展翅,震颤法:针刺一定深度后,右手持针柄,小幅度,快频率的提插捻转动作,使针身产生轻微的震颤。

单式补泻手法的操作(7种)捻转补泻:针下得气后,捻转角度小,频率慢,用力轻,操作间时短,结合拇指向前,食指向后为补法;捻转角度大,频率快,用力重,操作时间长,结合拇指向后,食指向前为补法。

提插补泻:针下得气后,先浅后深,重插轻提,提插幅度小,频率慢,操作时间短为补法。

临床针灸补泻手法探析近几年来,我国的经济发展水平在不断提高,国内的各项事业也都取得了众多成就,其中医疗事业的发展最为突出,对于人们的生命健康有着重要的作用,西医在我国逐渐发展,与此同时我国的中医具有悠久的历史,在人们认知中占有重要地位,随着传统文化的不断传承,拥有着丰富历史文化的中医也焕发出新的生机,在中医治疗的过程中是离不开针灸的,而针灸作为一种独特的治病方式有着独特作用,文章就围绕针灸展开叙述,对其补泻的手法进行分析,希望能够增加大家对其的了解。

标签:临床;针灸;补泻手法针灸的手法在我国的中医学当中占有重要地位,在西医发展迅速的现代,人们也相当重视其作用,当前我国还存在着众多中医药大学,为中医行业培养优秀的人才,并且在传承传统中医学的基础之上融入西方医学,这样能够不断激发中医学的活力,推动其不断发展。

针灸对于治疗人们的一些慢性病及其有效,在人们的理解中中医针灸往往是十分玄妙的事情,然而事实并非如此,针灸治疗也是有确切的依据在的,同时针灸补泻也是针灸当中的重要的手法,具体的补泻仍然有很多种类,希望能够增加相关人员对其的认知。

1 关于针灸的概述1.1 关于针灸的基本含义概述针灸实际上包括针法和灸法两种,通常情况下针法是指相关人员把针从一定的角度刺入到病人身体上,同时伴有捻转和提插,通过这些来对人体的特殊部位进行刺激,已达到通经活络的效果;另一方面,灸法是指将提前制作好的灸炷或灸草放置在身体的一些穴位上,同时进行烧灼、熏熨,这样就可以通过热来对一些疾病进行预防或者治疗[1]。

一般情况下,人们使用艾草来进行灸法的治疗,到现在柳条或者灯芯等也在被使用,人体总共有361个穴位,在针灸不断发展传承的过程中,形成了具有中华民族特色的文化和地域特征,并且已经能成为中华人民共和国的非物质文化遗产[2]。

1.2 关于针灸的基本介绍概述针灸治疗疾病是我国特有的方式,其核心就是内部的疾病由外部来医治,另外就是主要通过经络的活络和穴位的疏通来达到治病的目的,使用传统中医学进行疾病的诊治,需要经历判断病因、辨别疾病性质、确定病因的具体经脉或者穴位,然后针对并正进行治疗,一般情况下以通经活血、温虚补身为主[3]。

针刺补泻及补泻手法【精品-doc】第五章针刺补泻及补泻手法针刺补泻是在得气的基础上,根据疾病的虚实状态采用的相应补泻手法。

针刺补泻手法是提高临床疗效的重要环节,也是衡量医生水平高低的重要标志,必须认真学习,加强训练。

第一节针刺补泻一(针刺补泻的概念和范畴概念:根据疾病的虚实状态,确定的以补虚泻实为目的的两类针刺手法。

范畴:补泻原则、补泻手法、补泻效应。

(一)补虚泻实是针刺治疗的基本原则正虚邪实是疾病的基本病机,补虚泻实、扶正祛邪是中医治疗的基本原则。

同理,也是针刺治疗的基本原则。

中医治疗,根据补虚泻实的治则,采用相应的方药,达到治疗目的:针灸治病,也是根据补虚泻实的治则,采用补虚泻实的针刺手法,达到治疗目的。

因此,补虚泻实,是针刺治疗的基本原则。

(二)针刺补泻是针对病证虚实而实施的针刺手法凡是能扶助正气,使低下的功能恢复正常的手法叫补法。

凡是能疏泄邪气,使亢进的功能恢复正常的手法叫泻法。

(三)补泻手法要达到补虚泻实的效应补泻手法必须在得气的基础上进行,获得补虚泻实的临床效应。

衡量补泻效应的指标:针刺感应,脉证变化。

1(针刺感应(针刺泻法)实证:针下沉紧涩滞针下徐缓舒和。

(针刺补法)虚证:针下虚滑空虚针下徐和有力。

烧山火寒证针下热感透天凉热证针下凉感2(脉证变化通过补虚或泻实的针刺手法,脉象平和,症状缓解,寒证或热证消失。

二(迎随是针刺补泻的原则迎者逆也,随者顺也,迎随有逆顺之意。

《灵枢?九针十二原》说:“逆而夺之,恶得无虚;追而济之,恶得无实。

”逆经气来时而施,为泻为迎;顺经气去时而施,为补为随。

《灵枢?小针解》解释“迎随”时说:“其来不可逢者,气盛不可补也;其往不可追者,气虚不可泻也。

……知其往来者,知气之逆顺盛虚也。

”指出要根据经气的逆顺、盛虚来进行补泻,经气来时,经气充盛,不可用补法,只能用泻法,称为迎;经气去时,经气亏虚,不可用泻法,只能用补法,称为随。

《灵枢?终始篇》说:“泻者迎之,补者随之。

痊愈:症状消失,功能完全恢复者;显效:症状大部分消失,功能大部分好转和恢复者;有效:症状和功能均有好转。

4 治疗结果膝关节疼痛10例,痊愈7例,显效2例,有效1例;踝关节疼痛8例,痊愈6例,显效1例,有效1例;膝关节及踝关节疼痛10例,痊愈6例,显效2例,有效2例,总有效率为100%。

5 典型病例王某,男,72岁。

1988年3月15日初诊。

自述膝关节一年四季发凉疼痛,服消炎止痛药,并激素封闭及多次针刺无效。

查:疼痛部位无红肿无强直,活动不受限制,无压痛。

诊断:寒痹。

遂采用“烧山火”法治疗。

第一次感到局部发热。

2次治疗时感到牙龈上有冷气透出。

共治疗3次痊愈。

5年随访不再复发。

刘某,女,17岁。

1989年3月19日初诊。

自述每天从下午5时开始膝、踝关节发凉疼痛达6年,首次发病时曾作抗“O”,血沉,类风湿因子等检查,均未查出异常,西医没有明确的诊断。

曾服中药、西药及多次针刺,均无好的效果。

经查诊断为寒痹,用烧山火3日,每日1次。

因年轻,每次使之全身发热出汗,留针30~40分钟,行针8次。

留针过程中,病人首先感到局部发热,继而全身发热出汗,并且全身很舒服。

经3次治疗后痊愈,5年随访未曾复发。

6 体会对顽固痹症属虚寒型,而且少数关节发病者,疗效较好。

烧山火治疗痹症,大多3次痊愈或显效。

若针3次后,症状和功能无改变者,不宜再针。

针法中的烧山火(补法)、透天凉(泻法)、阳中隐阴(先补后泻法)、阴中陷阳(先泻后补法)、进火补法、进水泻法、苍龙摆尾(补法和温散法)、赤凤迎源、白虎摇头(泻法)、热补法、凉泻法,都是我喜欢的针法,烧山火的效果尤为显著,有的病人如已感局部发热继续留针施针法,则会全身发热甚至大汗淋漓。

在用烧山火针刺关节疼痛时,亦必须注重辨证施针和精到手法方可见效。

(收稿日期 1998—01—03)临床针灸补泻手法探析袁 静 李玉明河南省郑州市第六人民医院(450052)主题词 针刺手法 补法 泻法 针灸疗法在我国有着数千年的悠久历史。

古法针灸行针补泄运气行气手法复式补泻手法(复式补泻手法图)1:白虎摇头2:苍龟探穴3:赤凤迎源4:留气法5:龙虎交战6:龙虎升降7:纳气法8:青龙摆尾9:烧山火10:提气法11:透天凉12:阳中隐阴13:阴中隐阳14:运气法15:子午捣臼1:白虎摇头[概述]白虎摇头法是由提插、捻转结合直立针身而摇的手法。

在《金针赋》中列为“飞经走气”第二法,以后《针灸聚英》、《针灸大成》等称为“赤凤摇头”。

本法是根据操作时提插、捻转、摇针,犹似老虎(赤凤)摇头之状而命名。

《金针赋》中所论“退方进园”,明·汪机认为是左右捻转,“提针而运之”的意思。

《医学入门》提出“龙为气,虎为血”,认为青龙摆尾可行气,白虎摇头可行血;《针灸大成》明确指出“青龙摆尾手法,补;赤凤摇头手法,泻”。

说明两者虽属“飞经走气”范畴,但有行气、行血补泻之不同作用。

[操作方法]将针捻入,并用中指拨动针体使针左右摇头,再予上提,同时进行摇振,有如用手摇铃一般。

[临床应用]本法有清热泻火、祛风化痰等作用。

临床应用于高热烦躁、神昏癫狂、痉挛项强等实证热证。

[注意事项]本法多在穴位深层操作,针体宜保持直立,动作宜均匀自然、左右对称。

2:苍龟探穴[概述]苍龟探穴法是以徐疾补法与针向行气法组成的手法。

始见于《金针赋》,亦为“飞经走气”法之一,以后《针灸问对》、《医学入门》有所发展。

所谓“苍龟探穴”,是以本法操作犹如乌龟入土探穴,四方钻剔而命名。

[操作方法]直刺进针,得气后,自穴位深层(地部)一次退至穴位浅层(天部),以手指板倒针身,依先上后下,自左而右的次序斜刺进针,更换针尖方向,向每一方针刺,均由浅入深,分三部徐徐而进,待针刺得到新的感应,则一次退至浅层,然后改换方向,依上法再刺。

[临床应用]本法有疏通经络、推行经气的作用。

结合“三进一退”的徐疾补法,兼有补虚作用,临床多用于各种疼痛病证。

[注意事项]本法可用于未出现针感之时,亦可用于得气以后,一般宜在肌肉丰厚的部位操作、头面、颈项、胸背等肌肉菲薄处及内有脏器、大血管等处不宜施此手法。

【针灸常识】针刺的各种手法原理介绍针刺的基本手法,是指进针后使用的种种用以取得针感,并进行补泻的基本操作而言。

辅助手法是指进针后为促其得气,并使针感增强、扩散,或进行补泻,在施用针刺基本手法同时,所配合施用的操作而言。

(一)基本手法1、进(插)所谓进,是将针刺透皮肤后,根据所刺部位的深浅分天、人、地三部,从浅层向深层向下插入的操作过程,也就是从天部刺入人部或地部的进针动作。

《灵枢·官针》所载: '微旋而徐推之”中的“推”字,即“进”之意。

其目的是为了得气(取得针感),或施行补泻。

根据进针的速度,有急进与慢进之分。

2、退(提)所谓退,是将针从深层提到浅层,向上引退的操作过程,也就是从地部提至人部、天部,或由人部提至天部的退针动作。

《灵枢·官针》所载: '伸而还之”中的“伸”字,即“退”之意。

其目的是为了散气(减弱针感),或施行补泻。

根据退针的速度,也有急迟与缓退之分。

3、捻(转、旋)捻即将针刺入一定深度后,用拇、食两指,一前一后交替的动作,也就是拇、食两指向内、外来回捻转的操作过程。

《灵枢·官针》所述:“切而转之”,“微旋而徐推之”中的“转”与“旋”字,皆指“捻”而言。

可用于催气、行气或施行补泻。

捻转时可在既定深度来回捻转,但最大角度不宜超过360度(一圈),否则就会引起疼痛。

捻转的快慢可根据病情酌定。

4、留留是将针置留于穴内之谓。

《素问·离合真邪论》所述:“静以久留”是说当针剩入后,要安静地多留一些时间,这种静留以待气至的方法,称为“静留针”。

如果在留针过程中,由于病情的需要,还要继续施用手法,即并非静止不动以待气至,或欲达一定补泻目的的方法,称为“动留针”。

具体留针与否,采用何种留针法,留针时间长短,主要依病情而定。

5、出出针法是指行针已毕,将针拔出的操作过程,即先以左手拇、食指,或中、食两指,固定被刺腧穴周围皮肤,右手持针轻轻捻退至皮下,然后迅速拔出,或将针轻捷地直接向外拔出。

何为针灸的补法与泻法

展开全文

针灸是通过针刺的手法来达到补虚泻实目的的。

《灵枢·九针十二原》说:“虚实之要,九针最妙,补泻之时,以针为之。

”补法,是泛指能鼓舞人体正气,使低下的功能恢复旺盛的方法;泻法,是泛指能疏泻病邪,使亢进的功能恢复正常的方法。

古代医家在长期的医疗实践中,创造和总结出了不少的针刺补泻手法。

补法用于各种虚证。

捻转角度小,用力轻,频率慢,时间短,大拇指向前,食指向后;提插时先浅后深,重插轻提,幅度小,频率慢,时间短,以下插为主;进针慢,出针快;针尖随经脉循行方向,顺经而刺;患者呼气时进针,吸气时出针;出针后按闭针孔。

这些都是对患者进行补法针刺时需要注意的。

泻法适用于各种实证。

捻转角度大,用力重,频率快,时间长,大拇指向后,食指向前;提插时先深后浅,轻插重提,幅度大,频率快,时间长,以上提为主;进针快而出针要慢;针尖应迎着经脉循行方向,逆经而刺;患者呼气时出针,吸气时进针;出针时不必按闭针孔,还可以摇大针孔。

这些操作手法对实证患者有着很好的疗效。

还有两种特殊的复式补泻方法--烧天火和透心凉,因为操作比较复杂而临床应用较少。

另外,对于虚实不太显著或虚实兼有的病证,临床上多采用平补平泻,针灸得气后施用均匀的提插捻转手法即可。

在某些特殊情况下(如昏迷等),患者不能配合治疗,操作者必须细致观察客观指征,以疗效为主要依据。

正如《灵枢·小针解第三》指出:“为虚与实,若得若失,言补者必若有所得也,泻则恍然若有所失也。

”。

针刺补泻手法——录音整理(一)(2010-01-19 13:24:00)标签:《内经》针刺针道烧山火承淡安董氏奇穴九针杂谈分类:针脉第二届董氏奇穴年会上的演讲录音已由我的学生整理完毕发上来愿与诸位同修相互交流互通有无共赴岐黄针道针刺补泻手法刘德会2009-12-27文字整理:常兆、王振王晓翠首先要感谢左兄,一粟兄,还有吴兄,能让我有这个机会,站在这里给大家讲一讲,以往我讲呢,都是讲针刺补泻手法,补泻手法,都是讲烧山火透天凉,但这次呢要打破常规。

大家一开始关注的都是补泻手法,其代表即是烧山火透天凉,我也在网上说过,如果要想进入高级补泻手法的境界,前面必须要有铺垫,怎么铺垫呢,必须从针和刺开始,什么叫针什么叫刺什么叫补泻什么叫手法,实际上它们是分开的,但综合起来,才能叫针刺补泻手法,在当今这个浮躁的社会很多人总想直接进入高级补泻的境界,但是现在为什么很多临床医生做不出来,包括老一代名家郑魁山在内其子孙没有能做出烧山火透天凉来的,他家可是家传,为什么呢,忽略了基本功的应用,这是一个非常重要的问题。

首先,我们来讲针在座诸位很多都是知名专家,都是在临床上的医生,我这次讲座全当抛砖了。

第一《黄帝内经》里对能否用针的人提出了要求,针灸并不是所有人都能做的,在《灵枢官能》篇明确提到“语徐而安静,手巧而心审谛者,可使行针艾”,就是说要从容不迫,缓语缓行,平时很沉稳即语徐而安静;手巧,就是问手巧不巧,手巧方可心灵,反过来,心灵方可手巧,但我们在临床上往往忽视这一点。

并不是每种类型的人都可以进入针灸境界,也就是对针灸人才的要求,知道对人才的要求之后,我们才能知道能否达到内经的要求。

第二点,对针的要求,《内经》中多次提到小针之为物,夫子之言针甚骏,上数天文,下度地纪,乃可以长久。

夫小针之为物,很多人觉得呢,针灸是小针,那为什么夫子之言其真甚峻呢,这就是针灸的广义,平时我们看到一根针,觉得它是个小针而已,但内经里面为什么说针这么重要呢,在《灵枢九针十二原》里,明确提出小针之要,易陈而难入,意思是说,我们说起来好说,但是做起来非常难做,这就是很多人非常忽视的地方。

针灸补泻的手法在针灸治疗过程中,大家可能听说过补泻手法这一操作类型。

补泻具体是何种含义呢?其实补与泻需要分隔看待,两者都属于与中医针灸开展治疗的重要原则。

中医讲究实则泻之,虚则补之,通过采用针刺方式进行治疗,可以实现“泻”或“补”的效果,使人体内部经络能够恢复正常,达到治愈疾病的最终目的。

补泻手法实际含义补类手法主要通过增强人类自身正气的方法,使内部脏器功能低下状态可以得到消除,实现恢复健康。

泻类手法则需要疏通内部亢进功能,使人体脏器能够恢复正常运行状态,达到治愈疾病的目的。

在补泻过程中,需要掌握恰当的手法才能够实现最佳治疗效果。

针灸补泻的实践效果在经过针灸补泻治疗后,人体内部功能状态会从病理现象逐渐恢复为正常状态,使患者能够摆脱疾病困扰。

在补泻实践过程中,若病人本身处于较为疲惫的状态,从中医角度分析属虚症时,针刺便可以有效补虚,使机体可以得到充实效果,解决导致疾病的主要因素。

在身体处于内部实火旺盛状态时,针刺可以清除内部邪热状态,达到降低亢进功能的效果。

例如,在患者出现胃肠道问题时,经过中医辩证分析,明确主要病因,是胃部功能亢进。

通过采用针灸补泻处理方法,便可以有效泻除病人体内实火,使胃部功能回归正常化。

针灸补泻应用手法的影响条件中医与西方医学不同,应用手法可能会受到各式各样的条件影响。

因此,在开展相关治疗活动前,需要结合实际情况,辩证开展针灸补泻措施。

在针刺过程中,治神与守神属于重要影响条件之一。

在针刺操作过程中,应当注重对患者进行定神处理,使其能够得到足够的心理支持,避免对针灸治疗产生抵触。

同时,还需要利用望闻问切的中医检查原则,对患者补泻过程中产生的神态变化进行分析,确保医患合作基础能够有效建立。

在针刺过程中,操作医者需要保证精神集中,及时观察病人神色情况,保证针灸能够迅速刺入,完成后续养神流程。

针刺后为避免补泻效果受到意外影响,需要及时嘱咐患者维持平静情绪,避免出现严重波动。

此外,补泻与得气前提也存在一些重要关联。

[转]针刺补泻手法体会[转] 针刺补泻手法体会[收藏]2011-03-11 15:22标签:前言:“必欲治病,莫如用针,巧运神机之妙,工开圣理之深。

外取砭石,能蠲邪而扶正;中含水火,善回阳而倒阴。

”盖针灸一术,“此道幽深,非一言而可尽;斯文细密,在久习而能通。

岂世上之常辞,庸流之泛术。

”朝于斯,夕于斯,并致力于斯,苦读经典,寻幽探微。

精其心而穷其法,正其理而求其源。

悟《素问·针解篇》之道,晰道其理,晰理其奥,终洞窥热补凉泻手法之幽微,热补凉泻手法之大成。

经多年临床应用,是以效验,故以讵敢匿于己私,庶共传于同志的思想,将其精妙公诸于世,以飨同道。

操作:“凡用针者,必先察经脉之虚实,切而循之,按而弹之,视其动者,乃后取而下之。

”医之体,欲当澄神内视,安神定志,望之俨然,宽裕汪汪,不皎不昧。

施术操作,至意深心。

1 热补手法审病求因,辨证施治,当机体需热补手法治疗时,循经取穴,押手重而多按已消毒的穴位,刺手持针轻而徐入人部,拇指向前,食指向后,将针单方向大幅度捻转,随即以手如伏虎之势努针,使针尖有下沉之趋势,待针下有涌动(气实)之感觉时,即沉刺地部,可获得热感。

2 凉泻手法审病求因,辨证施治,当机体需凉泻手法治疗时,循经取穴,以刺手无名指作押手,施三部(天→人→地)进针法,将针有节奏地刺入已消毒穴位的地部,食指向前,拇指向后,将针单方向大幅度捻转,随即以手若擒龙之势,吸拔针柄,使针尖有上提之趋势,待针下有沉坠(气满)之感觉时,即将针吸拔至天部,可获得凉感。

体会:“欲其善其事,必先利其器。

”传统热补凉泻手法,强调了“三进一退”“一进三退”“提插捻转”“九六”生成的作用,忽略了产生“热”和“凉”的基础针感,而以“提插捻转”“九六”之数的生成来获得。

这种反复“提插”“捻转”的动作,往往会打乱气机的正常运行,疗效反而不佳,对机体还会造成一定的良性损伤,给患者增添了新的痛苦。

《素问·针解篇》曰:“刺虚则实之者,针下热也,气实乃热也;满而泄之者,针下寒也,气虚乃寒也。

简介补和泻是治疗上的两个重要原则。

“补”,主要用于治疗虚证。

“泻”,主要用於治疗实证。

在针灸疗法中的补泻主要是通过应用不同手法以产生不同刺激强度与特点而取得的。

古代应用的针法补泻种类很多,主要有“ 迎随补泻”、“提插补泻”、“疾徐补泻”、“捻转补泻”等,参见各条。

2分类病证补泻是针灸治病的一种重要思想方法;补泻手法则是具体操作方法,主要有常用补泻手法和专用补泻手法两种。

常用补泻手法针对具体穴位而施用的常规操作手法。

①捻转补泻。

进针得气后,将针进行不同角度的左右旋转,以达到补泻目的的一种针刺手法。

一般来说,以右手持针为主,常称之为持手,顺时针方向旋转为主的时候是补法,逆时针方向旋转为主的时候是泻法;若是两手同时捻转,则左手持针捻转顺时针方向为主的时候是泻法,逆时针方向为主的时候是补法。

在捻转的力度上,若是补法则顺时针方向的捻转力度较大,逆时针方向的捻转力度较小;泻法则相反。

在捻转的角度上,若是补法则顺时针捻转的角度稍大,逆时针捻转的角度较小。

②提插补泻。

进针得气后,将针进行不同幅度的上提下插动作以达到补泻目的的一种针刺手法。

一般来说,下插为主的时候是补法,上提为主的时候是泻法。

上提下插的时候,不要离开得气点或不要离开得气点太远,否则提插就失去意义。

在力度上,下插时用力较大、上提时用力较小者是补法,反之是泻法。

下插速度较快,以形成一种冲击力,上提速度较慢,以形成一种舒缓感的是补法,反之是泻法。

③徐疾补泻。

进针得气后,将针进行不同频率的提插捻转,以达到补泻目的的一种针刺手法。

一般来说,频率较快者为泻法,频率较慢者为补法。

这种频率不仅仅是指1分钟之内捻转提插次数的多少,更主要的是指在捻转提插过程中的频率变化。

在提插手法中,提的速度快,插的速度相对较慢的时候是泻法,反之是补法;在捻转手法中,顺时针捻转速度较快,逆时针捻转的速度较慢的时候是补法,反之是泻法。

④迎随补泻。

一是针尖顺经脉的循行方向针刺的为补法,反之为泻法;另一是在经脉气机到来的时候进行针刺的为补法,在经脉气机离开的时候进行针刺的为泻法。

针灸补泻手法初探何勇宗吴俏唐红珍(广西中医药大学,广西南宁530001)【摘要】针灸补泻手法是针灸发挥作用的必经途径,其通过针刺和艾灸的运用,针刺“得气”及灸法的温热感作用于人体后达到驱邪、补益等治疗效果。

对其在《黄帝内经》、《难经》、《针灸甲乙经》中的操作手法,针对病症,现代研究的探索,于针灸理论的发展和临床疗效的提高具有重要意义。

针灸补泻手法顾名思义包括针刺补泻和艾灸补泻,针刺补泻手法分单式和复式;单式有提插、捻转、迎随、疾徐等,复式有烧山火、透天凉、龙虎交战等手法。

而艾灸的补泻手法主要以温和灸、雀啄灸为代表。

文章对常用针灸补泻手法理论探析。

【关键词】针灸;补泻手法;中医理论【中图分类号】R245【文献标识码】A【文章编号】1008-1151(2018)02-0026-03A preliminary study on acupuncture and moxibustionAbstract: Acupuncture for purging technique is the only way to acupuncture works, it through the use of acupuncture and moxibustion, acupuncture "Gas" and moxibustion warm feeling to effects on human body after exorcism, tonic treatment effect, etc. The "Yellow Emperor", "Nan jing", "A-B classic of cupuncture and Moxibustion", in the method of operation for the disease, to explore the modern research, has important significance to the development of the theory of acupuncture and moxibustion and improve the curative effect. Acupuncture reinforcing reducing manipulation of acupuncture and moxibustion as including purgation, acupuncture manipulation is divided into single and double; the single type has the means of lifting, twisting, facing, and spreading, etc., with the double of burning mountain fire, cold weather, and the fighting of the dragon tiger.Then, the moxibustion is mainly composed of mild moxibustion and sparrow pecking moxibustion. The following is the author's theoretical analysis of the commonly used methods of acupuncture.Key words: Acupuncture and moxibustion; reinforcing and reducing method; Chinese medicine theory1 针法补泻手法1.1针刺补法“针刺易而辨证难,辨证易而取穴难,取穴易而补泻难”,及《针灸大成》云:“病有沉浮,刺有浅深,各至其理,无过其道,过之则内伤,不及则外壅,壅则贼邪从之,浅深不得,反为大贼,内伤五脏,后生大病”,强调针刺补泻难,掌握不当则致病而非治病,都指明补泻手法难掌握。