基因工程载体和受体

- 格式:ppt

- 大小:2.58 MB

- 文档页数:85

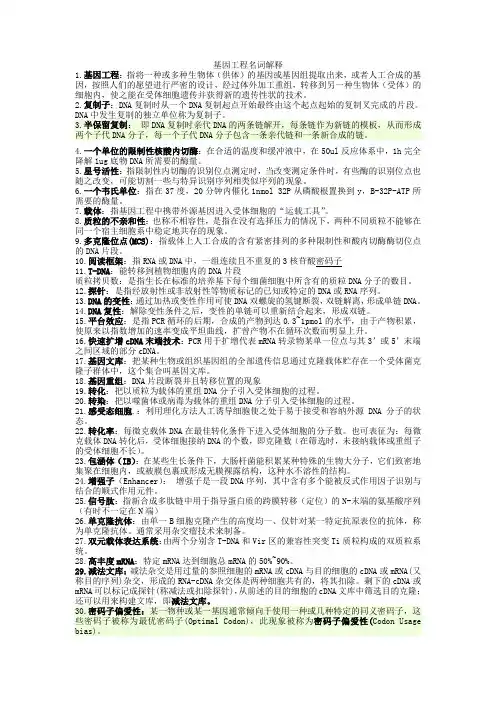

基因工程名词解释1.基因工程:指将一种或多种生物体(供体)的基因或基因组提取出来,或者人工合成的基因,按照人们的愿望进行严密的设计,经过体外加工重组,转移到另一种生物体(受体)的细胞内,使之能在受体细胞遗传并获得新的遗传性状的技术。

2.复制子:DNA复制时从一个DNA复制起点开始最终由这个起点起始的复制叉完成的片段。

DNA中发生复制的独立单位称为复制子。

3.半保留复制:即DNA复制时亲代DNA的两条链解开,每条链作为新链的模板,从而形成两个子代DNA分子,每一个子代DNA分子包含一条亲代链和一条新合成的链。

4.一个单位的限制性核酸内切酶:在合适的温度和缓冲液中,在50ul反应体系中,1h完全降解1ug底物DNA所需要的酶量。

5.星号活性:指限制性内切酶的识别位点测定时,当改变测定条件时,有些酶的识别位点也随之改变,可能切割一些与特异识别序列相类似序列的现象。

6.一个韦氏单位:指在37度,20分钟内催化1nmol 32P从磷酸根置换到y,B-32P-ATP所需要的酶量。

7.载体:指基因工程中携带外源基因进入受体细胞的“运载工具”。

8.质粒的不亲和性:也称不相容性,是指在没有选择压力的情况下,两种不同质粒不能够在同一个宿主细胞系中稳定地共存的现象。

9.多克隆位点(MCS):指载体上人工合成的含有紧密排列的多种限制性和酸内切酶酶切位点的DNA片段。

10.阅读框架:指RNA或DNA中,一组连续且不重复的3核苷酸密码子11.T-DNA:能转移到植物细胞内的DNA片段质粒拷贝数:是指生长在标准的培养基下每个细菌细胞中所含有的质粒DNA分子的数目。

12.探针:是指经放射性或非放射性等物质标记的已知或特定的DNA或RNA序列。

13.DNA的变性:通过加热或变性作用可使DNA双螺旋的氢键断裂,双链解离,形成单链DNA。

14.DNA复性:解除变性条件之后,变性的单链可以重新结合起来,形成双链。

15.平台效应:是指PCR循环的后期,合成的产物到达0.3~1pmol的水平,由于产物积累,使原来以指数增加的速率变成平坦曲线,扩曾产物不在循环次数而明显上升。

1、基因工程,是指将一种生物体(供体)的基因与载体在体外进行拼接重组,然后转入另一种生物体(受体)内,使之按照人们的意愿稳定遗传并表达出新产物或新性状的DNA体外操作程序,也称为分子克隆技术。

(供体基因、受体细胞、载体是重组DNA技术的三大基本元件。

)2、同尾酶:识别的靶序列也各不相同,但切割DNA后,产生相同的粘性末端,这一类限制酶特称为同尾酶。

这两个相同的粘性末端称为配伍未端。

3、同裂酶:有一些来源不同的限制酶识别的是同样的核苷酸靶子序列,这类酶特称为同裂酶。

同裂酶的切点位置可相同或不同。

4、1酶活性单位(U):某种限制性核酸内切酶在最适反应条件下,60 min内完全切割1μg λDNA所需的酶活性5、星号(*)活性:如果改变反应条件就会影响酶的专一性和切割效率,称星号(*)活性。

6、停滞效应:PCR中后期,随着目的DNA扩展产物逐渐积累,酶的催化反应趋于饱和,DNA扩增产物的增加减慢,进入相对稳定状态,即为停滞效应,又称平台期。

7、PCR扩增引物:是指与待扩增互补的人工合成的寡核苷酸短片段,其长度通常在15~30个核苷酸之间。

8、linker:是指用化学方法合成的一段由8~12个核苷酸组成,具有一个或数个限制酶识别位点的平末端的双链寡核苷酸片段。

9、衔接头:它是一类人工合成的一头具有某种限制酶切的粘性末端另一头为平末端的特殊的双链寡核苷酸短片段。

10、粘性末端:因酶切位点在两条DNA单链上不同(对称),酶切后形成得具有互补碱基的单链末端结构。

酶切后产生两个粘性末端很容易通过互补碱基的配对而重新连接起来。

11、平末端:因酶切位点在两条DNA单链上相同,酶切后形成的平齐的末端结构,这种末端不易重新连接起来。

12、基因克隆载体:通过不同途径将承载的外源DNA片段(基因)带入受体细胞且能在其中维持的DNA分子。

也称DNA克隆载体。

13、cos位点:λDNA两端各有12bp的粘性末端,粘性末端形成的书暗恋区域称为~~14、受体细胞:又称为宿主细胞或寄主细胞(host cell)等,从实验技术上讲是能摄取外源DNA并使其稳定维持的细胞;从实验目的上讲是有应用价值和理论研究价值的细胞。

载体和受体的概念载体和受体是科学和技术领域中常用的概念,它们在不同的领域和语境中有不同的定义和应用。

下面将分别介绍载体和受体的概念及其在不同领域中的应用。

首先,载体的概念。

在生物学中,载体是指一种能够携带和传递DNA等遗传物质的分子或细胞。

例如,在基因工程中,常常使用质粒作为载体来将外源基因导入目标细胞中,通过细胞内的复制和表达机制,将目标基因在宿主细胞内扩增和表达出来。

在医学中,病毒常被用作基因治疗的载体,将治疗基因导入患者的细胞中,以期达到治疗目的。

在化工和制药工业中,载体是指一种能够承载、分离和释放活性化合物的物质,例如药物微粒、聚合物颗粒和嵌段共聚物等。

此外,载体还可以指代媒介物质,例如溶液、气体或固体颗粒,能够在其中悬浮、溶解或分散其他物质。

其次,受体的概念。

受体指的是生物体中的一种分子,它能够与特定的配体结合并发生相应的信号转导和效应。

受体通常以蛋白质的形式存在,它们可以通过与配体的结合来触发细胞内的信号通路并产生生理或病理效应。

例如,在神经生物学中,神经递质与特定的受体结合,触发神经细胞的兴奋或抑制反应。

在免疫学中,受体可以是免疫球蛋白,能够与抗原结合并激活免疫反应。

在药理学中,受体是药物作用的靶点,不同的药物能够选择性地结合到特定的受体上,从而实现治疗效果。

受体在药物研究和药物设计中起着关键的作用。

在医学和生物科学领域,载体和受体经常联系在一起研究。

例如药物的作用机制研究中,药物作为载体通过与受体的结合来发挥药理作用。

此外,肿瘤治疗中也常常使用载体-受体系统来实现靶向治疗。

载体可以被设计成能够选择性地结合到肿瘤细胞表面的受体上,并通过载体-受体相互作用来实现肿瘤细胞的靶向杀伤。

载体和受体的概念在信息科学领域也有重要的应用。

在无线通信中,载体是指承载电磁信号的波或信号,例如无线电波中的频率或光纤通信中的光信号。

受体是指接收和解码这些承载信号的设备或系统,如收音机、电视机、手机和电脑等。

第一章基因工程概述1。

什么是基因工程,基因工程的基本流程?基因工程(Genetic engineering)原称遗传工程.从狭义上讲,基因工程是指将一种或多种生物体(供体)的基因与载体在体外进行拼接重组,然后转入另一种生物体(受体)内,使之按照人们的意愿遗传并表达出新的性状。

因此,供体、受体和载体称为基因工程的三大要素.1。

分离目的基因2。

限制酶切目的基因与载体3.目的基因和载体DNA在体外连接4.将重组DNA分子转入合适的宿主细胞,进行扩增培养5。

选择、筛选含目的基因的克隆6。

培养、观察目的基因的表达第二章基因工程的载体和工具酶1. 基因工程载体必须满足哪些基本条件?➢具有对受体细胞的可转移性或亲和性。

➢具有与特定受体细胞相适应的复制位点或整合位点。

➢具有多种单一的核酸内切酶识别切割位点。

➢具有合适的筛选标记.➢分子量小,拷贝数多.➢具有安全性。

2。

质粒载体有什么特征,有哪些主要类型?1、自主复制性2、可扩增性3、可转移性4、不相容性主要类型有1。

克隆质粒2.测序质粒3.整合质粒4。

穿梭质粒5.探针质粒6。

表达质粒3。

质粒的构建(1)删除不必要的 DNA 区域,尽量缩小质粒的分子量,以提高外源 DNA 片段的装载量.一般来说,大于20Kb 的质粒很难导入受体细胞,而且极不稳定.(2)灭活某些质粒的编码基因,如促进质粒在细菌种间转移的 mob 基因,杜绝重组质粒扩散污染环境,保证 DNA 重组实验的安全,同时灭活那些对质粒复制产生负调控效应的基因,提高质粒的拷贝数(3)加入易于识别的选择标记基因,最好是双重或多重标记,便于检测含有重组质粒的受体细胞。

(4)在选择性标记基因内引入具有多种限制性内切酶识别及切割位点的 DNA序列,即多克隆接头(Polylinker),便于多种外源基因的重组,同时删除重复的酶切位点,使其单一化,以便环状质粒分子经酶处理后,只在一处断裂,保证外源基因的准确插入。

(5)根据外源基因克隆的不同要求,分别加装特殊的基因表达调控元件。

1.基因工程:是指重组DNA技术的产业化设计与应用,包括上游技术和下游技术两大组成部分。

Or 通过基因操作来定向改变或修饰生物或人类自身,并且有明确应用目的的活动。

Or是在分子水平上进行的遗传操作,指将一种或多种生物体(供体)的基因或基因组提取出来,或者人工合成基因,按照人们的愿望进行严密的设计,经过体外加工重组,转移到另外一种生物体(受体)的细胞内,使之能在受体细胞遗传并获得新的遗传性状的技术。

2.上游技术:指的是基因重组、克隆和表达的设计与构建(即重组DNA技术)。

3.下游技术:涉及到基因工程菌或细胞的大规模培养以及基因产物的分离纯化过程。

4.重组DNA技术:是指将一种生物体(供体)的基因与载体在体外进行拼接重组,然后转入另一种生物体(受体)内,使之按照人们的意愿稳定遗传并表达出新产物或新性状的DNA体外操作程序,也称为分子克隆技术。

重组DNA技术的三大基本元件:供体、受体、载体。

5.载体:指基因工程中携带外源基因进入受体细胞的“运载工具”,它的本质是DNA复制子。

6.质粒载体:是基因工程中最常用的载体,主要是以细菌质粒的各种元件为基础组建而成的,它必须包含有3种共同的组成部分:复制必需区、选择标记基因和限制性核酸内切酶的酶切位点(克隆位点)。

7.表达质粒载体:指专用于在宿主细胞中高水平表达外源蛋白质的质粒载体。

8.质粒:是生物细胞内固有的、能独立于寄主染色体而自主复制、并被稳定遗传的一类核酸分子。

质粒常见于原核细菌和真菌中;绝大多数的质粒是DNA型的。

绝大多数的天然DNA质粒具有共价、封闭、环状的分子结构,即cccDNA。

质粒DNA的分子量范围:1 - 200 kb。

9.限制性核酸内切酶:识别双链DNA分子中的特定序列,并切割双链DNA特意位点的酶。

主要存在于原核细菌中,帮助细菌限制外来DNA的入侵细菌的限制与修饰作用。

10. Star activity现象:高浓度的酶、高浓度的甘油、低离子强度、极端pH值等,会使一些核酸内切酶的识别和切割序列发生低特异性。

基因工程:对不同生物的遗传物质-基因,在体外进行剪切、组合和拼接,使遗传物质重新组合,然后通过载体转入微生物、植物或动物细胞内,进行无性繁殖,并便所需要的基因在细胞中表达,产生出人类所需要的产物或组建成新的生物类型。

细胞工程:包括细胞融合、细胞大规模培养以及植物组织培养快速繁殖技术。

酶工程:包括酶的生产应用、酶和细胞的固定化以及酶的分子修饰技术。

就是在一定的生物反应器中,利用酶的催化作用将相应的原料转化成有用物质的技术。

发酵(微生物)工程:包括菌种选育、菌体生产利用、代谢产物的生产利用以及微生物机能的利用技术。

发酵工程是利用微生物的特定性状,通过现代化工程技术,生产有用物质或直接应用于工业生产的一种技术体系。

蛋白质工程:它是通过对蛋白质分子结构的合理设计,再通过基因工程的手段,改变基因的核苷酸序列以达到改变基因产物―蛋白质的目的,生产出具有更高生物活性或全新的、具有独特活性的蛋白质。

生化工程:包括生物反应器设计制造、传感器的研制以及产物的分离提取和精制技术。

基因工程(Genetic engineering)原称遗传工程。

从狭义上讲,基因工程是指将一种或多种生物体(供体)的基因与载体在体外进行拼接重组,然后转入另一种生物体(受体)内,使之按照人们的意愿遗传并表达出新的性状。

因此,供体、受体和载体称为基因工程的三大要素。

广义的基因工程定义为 DNA重组技术的产业化设计与应用,包括上游技术和下游技术两大组成部分。

限制性核酸内切酶( Restriction endonucleases)是一类能在特异位点上催化双链DNA分子的断裂,产生相应的限制性片段的核酸水解酶。

几乎存在于任何一种原核细菌中。

同位酶:一部分酶识别相同的序列,但切点不同,这些酶称为同位酶同裂酶:识别位点与切割位点均相同的不同来源的酶称为同裂酶同尾酶(Isocandamers):识别位点不同,但切出的 DNA 片段具有相同的末端序列,这些酶称为同尾酶。

一、名词解释:载体:在基因工程操作中,把能携带外源DNA进入受体细胞的DNA分子。

多克隆位点(MCS):指载体上人工合成的含有紧密排列的多种限制性核酸内切酶酶切位点的DNA片段。

COS位点:当λDNA进入细菌细胞后,便迅速通过黏性末端配对形成双链环状的DNA分子,这种由黏性末端结合形成的双链区段称为cos位点。

PCR技术:是一种在体外快速扩增特定基因或DNA序列的方法。

是利用两种寡核苷酸引物,分别与双链DNA片段的两端互补,形成DNA聚合酶反应中的模板和引物的关系,这是PCR技术的核心。

PCR聚合酶反应体系的一些重要条件包括:模板、一对寡核苷酸引物、4种底物dNTP和Tap DNA 聚合酶。

反应分为3步:双链模板DNA变性、退火和链的延伸。

1 U 核酸内切酶的酶活性:在最佳反应条件下反应1 小时,完全水解1 mg 标准DNA所需的酶量。

同S-D序列:含有一个启始密码子和一段同核糖体16SRNA3’末端碱基互补的序列。

原噬菌体:整合到细菌染色体的噬菌体DNA称为原噬菌体,随细菌的染色体复制而复制。

粘性末端:当一种限制性内切酶在一个特异性的碱基序列处切断DNA时,就可在切口处留下几个未配对的核苷酸片断,即5’突出。

这些片断可以通过重叠的5‘末端形成的氢键相连,或者通过分子内反应环化。

因此称这些片断具有粘性,叫做粘性末端。

平头末端:当限制酶从识别序列的中心轴线处切开时,切开的DNA两条单链的切口是平整的,这样的切口叫平末端。

同位酶:指来源于不同微生物的酶,能识别相同的序列,切割方式不同或相同,这些酶称为~。

同裂酶:指能识别位点与切割位点均相同的不同来源的酶称为~。

同尾酶:指来源和识别序列均各不相同,但切割后产生相同的粘性末端的酶,称为~。

启动子:指一段可以被RNA聚合酶识别,并使基因进行转录的DNA序列。

终止子:指给予RNA聚合酶转录终止信号的DNA序列。

信号肽:质粒(plasmid):指独立于染色体以外的能自主复制的双链闭合环状DNA分子。

1.基因工程的概念(1)供体:提供目的基因。

(2)操作环境:体外。

(3)操作水平:分子水平。

(4)原理:基因重组。

(5)受体:表达目的基因。

(6)本质:性状在受体体内的表达。

(7)优点:克服远缘杂交不亲和的障碍,定向改造生物的遗传性状。

2.基础理论和技术的发展催生了基因工程(1)20世纪中叶,基础理论取得了重大突破①DNA是遗传物质的证明:1944年,艾弗里等人通过不同类型肺炎双球菌的转化实验,不仅证明了生物的遗传物质是DNA,还证明了DNA可以从一种生物个体转移到另一种生物个体。

艾弗里等人的工作可以说是基因工程的先导。

②DNA双螺旋结构和中心法则的确立:1953年,沃森和克里克建立了DNA双螺旋结构模型。

1958年,梅塞尔松和斯塔尔用实验证明DNA的半保留复制。

随后不久确立的中心法则,解开了DNA复制、转录和翻译过程之谜,阐明了遗传信息流动的方向。

③遗传密码的破译:1963年,尼伦伯格和马太破译编码氨基酸的遗传密码。

1966年,霍拉纳用实验证实了尼伦伯格提出的遗传密码的存在。

这些成果不仅使人们认识到,自然界中从微生物到人类共用一套遗传密码,而且为基因的分离和合成等提供了理论依据。

(2)技术发明使基因工程的实施成为可能①基因转移载体的发现:1967年,罗思和赫林斯基发现细菌拟核DNA之外的质粒有自我复制能力,并可以在细菌细胞间转移,这一发现为基因转移找到了一种运载工具。

②工具酶的发现:1970年,阿尔伯、内森斯、史密斯在细菌中发现了第一个限制性内切酶(简称限制酶)后,20世纪70年代初相继发现了多种限制酶和连接酶,以及逆转录酶,这些发现为DNA的切割、连接以及功能基因的获得创造了条件。

③DNA合成和测序技术的发明:自1965年,桑格发明氨基酸序列分析技术后,1977年,科学家又发明了DNA序列分析的方法,为基因序列图的绘制提供了可能,之后,DNA 合成仪的问世又为引物、探针和小分子量DNA基因的获得提供了方便。

基因工程复习一、名词解释1、载体(Vectors):在基因工程操作中,把能携带外源DNA进入受体细胞的DNA分子叫载体。

2、质粒(plasmid):是生物细胞内固有的、能独立于寄主染色体而自主复制、并被稳定遗传的一类核酸分子,多存在于细菌、霉菌、蓝藻、酵母等细胞中。

绝大多数的质粒是DNA型的,具有共价、封闭、环状双链的分子结构,即cccDNA。

3、穿梭质粒载体(shuttle plasmid vectors):人工构建的、具有两种不同复制起点和选择标记、可以在两种不同的寄主细胞中存活和复制的质粒载体。

4、噬菌粒载体(phagemid vectors):是一类人工构建的含有单链噬菌体包装序列、复制子以及质粒复制子、克隆位点、标记基因的特殊类型的载体。

5、cos位点(cohensive-end site DNA两端各有12bp的粘性末端,粘性末端形成的双链区域称为cos位点。

6、柯斯克隆:应用cosmid载体在大肠杆菌中克隆大片段的真核基因组DNA技术,叫“柯斯克隆”(cosmid cloning)。

7、限制性内切酶(Restriction endonuclease):是一类能够识别双链DNA分子中的某种特定核苷酸序列(4—8bp),并由此处切割DNA双链的核酸内切酶。

8、限制-修饰系统(Restriction modification system):是一种存在于细菌,限制性内切酶将侵入细菌体内的外源DNA切成小片断,细菌自身的DNA碱基被甲基化酶甲基化修饰所保护,不能被自身的限制性内切酶识别切割,从而保护个体免于外来DNA的侵入的系统。

9、Klenow fragment: Klenow片段,是大肠杆菌DNA聚合酶I的大片断,用枯草杆菌蛋白酶位点特异性降解的方法从DNA聚合酶I中制备,其保留了DNA聚合酶I的5'→3'聚合酶活性和3'→5'外切酶活性,但缺少5'→3'外切酶活性。