人源化抗体

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:1

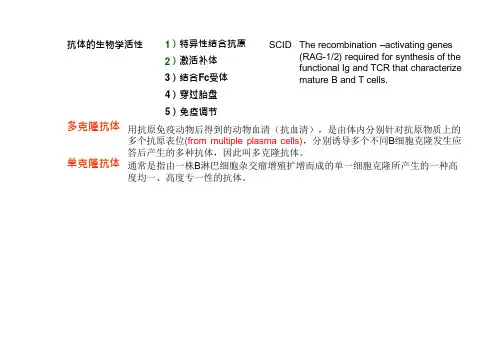

什么是抗体人源化目前,用细胞工程制备人单抗在技术上和伦理上都存在一些难题,治疗性抗体的开发就集中在具有治疗前景的鼠源单抗上。

但是鼠源单抗对人体具有异源性反应,可诱发人抗鼠抗体效应(Human anti-mouse antibodies, HAMA反应),使得单抗的治疗效果明显滞后。

随着基因重组技术的发展和人们对抗体结构认识的深入,研究者们尝试对鼠源性抗体进行改造,致力于在保留与抗原结合的高亲和力的基础上,减少异源性抗体的免疫原性,推动抗体人源化研发的进程。

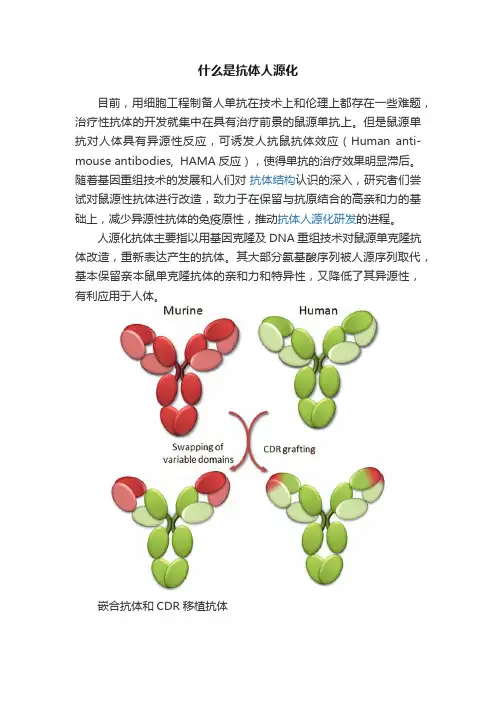

人源化抗体主要指以用基因克隆及DNA重组技术对鼠源单克隆抗体改造,重新表达产生的抗体。

其大部分氨基酸序列被人源序列取代,基本保留亲本鼠单克隆抗体的亲和力和特异性,又降低了其异源性,有利应用于人体。

嵌合抗体和CDR移植抗体根据人源化程度不同,单抗又可分为嵌合抗体(60%-70%人源化氨基酸序列)和CDR(complementarity-determining region)移植抗体(90%-95%人源化氨基酸序列)。

1、人-鼠嵌合抗体人-鼠嵌合抗体(chimeric antibody):第一代人源化抗体。

其是在基因水平上将鼠源单克隆抗体的V区和人抗体的C区(variable region, 可变区)连接,在合适的宿主细胞内表达可得到人-鼠嵌合抗体。

嵌合抗体用于人体所产生的HAMA反应比鼠源单抗明显减弱;另外,人源C区(constant region,恒定区)可更有效地介导人体一些免疫反应,如CDC(complement-dependent cytotoxicity, CDC, 依赖补体的细胞毒性作用),ADCC(antibody dependent cell mediated cytotoxicity, 抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用)。

2、CDR移植抗体嵌合抗体虽然可以部分解决异种蛋白的排斥问题,但由于其还含有鼠源V区,依然有可能会诱发HAMA反应,干扰抗体疗效,诱发超敏反应,在临床上其应用会受到一定限制。

人源化单克隆抗体研究进展人源化单克隆抗体是一种具有高度特异性和亲和力的生物药物,通过杂交瘤技术将鼠源单克隆抗体的可变区与人类抗体的恒定区进行交换,以减少免疫原性,提高治疗效果。

近年来,随着科技的不断进步,人源化单克隆抗体研究取得了显著的进展,为肿瘤、自身免疫性疾病、神经系统疾病等治疗领域提供了新的思路和方法。

研究现状:人源化单克隆抗体方法、成果与不足人源化单克隆抗体研究主要包括抗体库的建立、抗体筛选和优化、以及抗体生产等多个环节。

目前,研究人员已成功建立了多种人源化单克隆抗体,并应用于临床试验,取得了一定的疗效。

例如,针对肿瘤治疗的人源化单克隆抗体药物能够特异性地识别肿瘤细胞,并通过激活免疫反应来杀死肿瘤细胞。

然而,人源化单克隆抗体研究仍存在一定的不足之处,如抗体药物的免疫原性、毒副作用等问题需要进一步解决。

研究方法:人源化单克隆抗体研究实验设计与数据分析人源化单克隆抗体研究的实验设计主要包括建立人源化抗体库、筛选和优化抗体,以及进行药效和毒理试验等。

在实验过程中,需要采集和处理大量的实验数据,并进行深入的统计分析和比对,以获得抗体的最佳配对组合和最佳治疗剂量等参数。

成果和不足:人源化单克隆抗体研究的成果与不足人源化单克隆抗体研究在肿瘤、自身免疫性疾病、神经系统疾病等多个治疗领域取得了显著的成果。

例如,针对肿瘤治疗的人源化单克隆抗体药物已经成功应用于临床试验,并显示出较好的疗效和安全性。

在自身免疫性疾病和神经系统疾病治疗领域的人源化单克隆抗体药物也在研发和试验阶段。

然而,人源化单克隆抗体研究仍存在一定的不足之处,如抗体药物的免疫原性、毒副作用等问题需要进一步解决。

同时,抗体药物的生产成本较高,限制了其在临床上的广泛应用。

尽管人源化单克隆抗体研究取得了一定的成果,但仍存在许多问题需要进一步解决。

未来,研究人员需要进一步探索人源化单克隆抗体的作用机制和优化方法,以获得更高效、安全、低成本的药物。

同时,需要加强抗体药物的工艺研究,提高生产效率和降低生产成本。

人源化单克隆抗体的构建技术摘要:单克隆抗体从问世到现在已广泛应用于临床,经历了一段曲折的发展历程。

其中人源化抗体是一个重要的里程碑,并伴随着一系列重大的技术革新,如PCR 技术、抗体库技术、转基因动物等。

抗体技术从最初的嵌合抗体、改型抗体逐渐发展为今天的人源化抗体。

本文综述了人源化单克隆抗体的构建技术。

关键词:人源化,单克隆抗体,构建从20世纪70年代英国学者Milstein和德国学者Kohler利用细胞融合技术首次成功地制备出单克隆抗体以来[1],单克隆抗体在医学、生物学、免疫学等诸多学科中发挥了巨大的作用。

单克隆抗体可用于分析抗原的细微结构及检验抗原抗体未知的结构关系,还可用于分离、纯化特定分子抗原,甚至用于临床疾病的诊断和治疗等。

然而,单克隆抗体技术在临床治疗应用中的进展却很慢,主要原因是目前单克隆抗体大多是鼠源性的,而鼠源性单克隆抗体应用于人体治疗时存在诸多问题:一是不能有效地激活人体中补体和Fc受体相关的效应系统;二是被人体免疫系统所识别,产生人抗鼠抗体(human antigen mouse antibody,HAMA);三是在人体循环系统中被很快清除掉。

因此,在保持对特异性抗原表位高亲和力的基础上进行人源化改造,减少异源抗体的免疫原性,成为单克隆抗体研究的重点[2]。

随着对抗体基因的研究和DNA分子重组技术的应用,通过基因改造获得特异性抗体成为可能。

1989年Huse等首次构建了抗体基因库,从而使抗体的研究从细胞水平进入到分子水平,并推动了第3代抗体—基因工程抗体技术的发展。

至此,抗体的产生技术经历了三个阶段:经典免疫方法产生的异源多克隆抗体;细胞工程产生的鼠源单克隆抗体及基因工程产生的人源单克隆抗体。

人源化抗体就是指抗体的可变区部分(即Vh和Vl区)或抗体全部由人类抗体基因所编码。

人源化抗体可以大大减少异源抗体对人类机体造成的免疫副反应。

人源化抗体的形式也从最初的嵌合抗体、改型抗体等逐步发展为今天的人源化抗体。

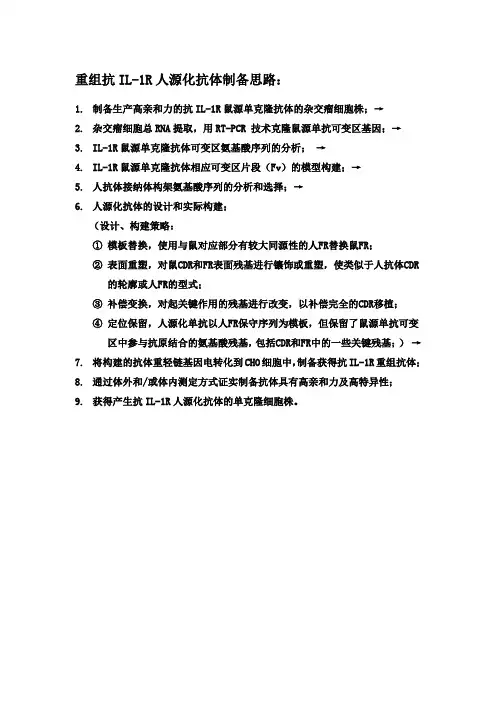

重组抗IL-1R人源化抗体制备思路:

1.制备生产高亲和力的抗IL-1R鼠源单克隆抗体的杂交瘤细胞株;→

2.杂交瘤细胞总RNA提取,用RT-PCR 技术克隆鼠源单抗可变区基因;→

3.IL-1R鼠源单克隆抗体可变区氨基酸序列的分析;→

4.IL-1R鼠源单克隆抗体相应可变区片段(Fv)的模型构建;→

5.人抗体接纳体构架氨基酸序列的分析和选择;→

6.人源化抗体的设计和实际构建;

(设计、构建策略:

①模板替换,使用与鼠对应部分有较大同源性的人FR替换鼠FR;

②表面重塑,对鼠CDR和FR表面残基进行镶饰或重塑,使类似于人抗体CDR

的轮廓或人FR的型式;

③补偿变换,对起关键作用的残基进行改变,以补偿完全的CDR移植;

④定位保留,人源化单抗以人FR保守序列为模板,但保留了鼠源单抗可变

区中参与抗原结合的氨基酸残基,包括CDR和FR中的一些关键残基;)→

7.将构建的抗体重轻链基因电转化到CHO细胞中,制备获得抗IL-1R重组抗体;

8.通过体外和/或体内测定方式证实制备抗体具有高亲和力及高特异性;

9.获得产生抗IL-1R人源化抗体的单克隆细胞株。

抗体人源化是什么?

抗体人源化,是重组抗体(单克隆抗体)生产制备实验研究的重要组成部分。

所谓抗体人源化,为从鼠源性抗体往人源性抗体发展的过程。

百余年前,抗体与抗原特异性结合、抗体被动免疫特性等原理的揭示,开辟了疾病诊断的新途径。

而1975年单克隆抗体技术的问世,加快了这一方法的广泛应用。

初期,临床上使用的单抗多数为鼠源性单抗,由于人和小鼠的种属特异性,鼠源性抗体的使用存在种种限制。

鼠抗体虽然对靶抗原是特异的,可以与靶抗原特异性结合,但它不能激活相应的人体效应系统,如抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用(ADCC)、补体依赖的细胞毒作用(CDC)等,从而无法正常的发生抗原-抗体反应;此外,鼠抗体作为外源蛋白进入人体,会使人体免疫系统产生应答,产生以鼠抗体作为抗原的特异性抗体,即产生人抗鼠抗体(human anti.mouse antibody,HAMA),通常异源蛋白在人体内会很快得到清除,半衰期很短。

由于鼠源性抗体在临床应用上存在种种限制,人们利用重组DNA技术对鼠源抗体进行人源化改造,使抗体人源化。

人源化单克隆抗体的制备方法人源化单克隆抗体的制备方法1. 引言人源化单克隆抗体作为一种重要的生物药物,在医学诊断和治疗上发挥着重要的作用。

它们能够通过特异性结合目标物质,如病毒、癌细胞等,以识别、中和或破坏它们,具有广泛的应用前景。

人源化单克隆抗体通过将小鼠源的初始抗体进行改造和人源化,弥补了小鼠抗体在人体内产生反应的缺陷,进而提高了其临床应用的安全性和有效性。

2. 人源化单克隆抗体的制备方法2.1 选择目标抗原在制备人源化单克隆抗体之前,首先需要明确目标抗原。

这是指研究人员要制备对特定疾病或病原体具有高度特异性的抗体。

目标抗原的选择对于后续的实验设计和结果分析至关重要。

2.2 制备小鼠源的初始抗体为了制备人源化单克隆抗体,通常需要使用小鼠或其他动物作为初步制备抗体的源头。

研究人员通过免疫注射小鼠来激发其免疫系统产生特定抗原的抗体。

之后,从小鼠体内提取抗体进行初步鉴定和筛选。

2.3 克隆筛选通过克隆和筛选的过程,选择那些对目标抗原具有高度特异性的抗体克隆。

这一步骤的目的是从小鼠源的初始抗体中挑选出性能最佳的抗体克隆,为后续的人源化操作打下基础。

2.4 人源化改造人源化改造是将小鼠源的初始抗体转化为具有人源特性的抗体。

在这一步骤中,研究人员会通过基因工程技术将小鼠源抗体的大部分小鼠特异性区域替换为人源的同源区域,以减少人体对外源蛋白的免疫反应。

这可以通过重组DNA技术,将人源抗体的DNA序列嵌入到小鼠源抗体的DNA序列中,使其具有人源性。

2.5 生产和纯化经过人源化改造的抗体需要进行大规模的生产和纯化。

这通常通过基因工程的方法,在合适的细胞系中表达和生产抗体。

随后,使用各种纯化技术,如亲和层析、离子交换层析等,将抗体从混合物中纯化出来,以获得高纯度的人源化单克隆抗体。

3. 个人观点和理解人源化单克隆抗体的制备方法是一项复杂的过程,其中涉及到多个关键步骤和技术。

通过人源化改造,可以将小鼠源的初始抗体转化为具有人源特性的抗体,从而提高其在人体内的安全性和有效性。

人源化抗体:构建的核心原则与策略第一代人源化抗体是通过将鼠源McAb的可变区与人抗体的恒定区相结合,形成了一种嵌合抗体。

尽管这两部分在空间结构上相对独立,使得其独特的抗原亲和力得以保持,但由于嵌合抗体中仍然包含鼠源McAb的可变区,因此在应用时仍可能引发强烈的HAMA反应。

为了克服这一问题,科学家们进一步进行了改进,将鼠源McAb可变区中的相对保守的骨架区(Framework region,FR)替换为人的FR,而仅保留抗原结合部位的互补决定区(Complementarity-Determining region,CDR)。

这种改进使得抗体真正实现了人源化。

然而,FR作为抗体的脚手架,不仅为CDR提供了空间构象环境,有时还参与抗体结合位点正确构象的形成,甚至与抗原的结合。

因此,简单的CDR移植往往会导致原抗体亲和力的丧失或降低。

为了解决这一问题,目前科学家们已经探索出了四种策略,旨在优化FR和CDR之间的相互作用,以恢复或提高人源化抗体的亲和力。

这些策略的实施将有助于进一步提升抗体人源化的效果,为医学研究和治疗提供更多的可能性。

人源化抗体构建原则与策略1.模板替换在使用与鼠对应部分有较大同源性的人抗体FR替换鼠FR时,通常有两种途径可供选择。

第一种途径是采用同一个(或少数几个)具有已知晶体结构数据的人源抗体可变区框架(如VH中的NEW、KOL,VL中的REI等)作为基本模板,通过序列比较与分子模建,确定人、鼠间存在种源差异的氨基酸残基,特别是与鼠CDR密切作用的氨基酸残基,在替换过程中予以保留。

为了确保CDR的空间构象得以维持,需要特别关注原来抗体CDR下方的堆积残基以及周围的残基。

这种方法的优势在于,已知的人源FR晶体结构为残基替换提供了明确的信息。

然而,其不足之处在于可能难以保持鼠CDR的天然构象,从而可能导致抗体亲和力的降低或丧失。

第二条途径是在已有的抗体序列库中搜索与鼠McAb FR具有最大同源性的人源FR进行替换。

20103302 生物工程2班郭婉然人源化单克隆抗体的研究进展一,人源化单克隆抗体的定义人源化的单抗则是制作出鼠的单抗后,利用基因操作手段,置换或者切除单抗基因中鼠源性的蛋白片断,弱化其在人体内的抗原性,达到疗效。

(取得抗体效价高的小鼠外周血B细胞,细胞融合杂交后筛出阳性克隆,培养后提取mRNA,反转装入载体测序,基因操作剪切替换,在装入其它载体在合适体系中表达,然后纯化抗体。

二,人源化单克隆抗体的研究发展通过免疫的.天然的以及合成的抗体库展示技术或者利用转基因小鼠,虽然可以获得人源单克隆抗体,但是进一步改造传统的杂交瘤技术所制备的大量源单克隆抗体。

仍然是目前开发用于人类疾病治疗的一种可能途径和源头,如若将这些特异性和亲和力较强的非人源单抗进行人源化改造后,仍然比从头开始以新的靶点来开发治疗性单抗剂更有前景。

早期的临床试验证明鼠源性单抗为异种蛋白应用于人体后,可引起机体免疫系统对该异种蛋白质的免疫排斥反应,产生人抗鼠抗体应答,重复使用时甚至可导致病人严重的过敏性休克,其次鼠单抗通常不能有效激活机体的生物效应功能,如补体依赖的细胞毒及抗体依赖的细胞毒作用。

此外,由于HAMA反应的存在,鼠单抗在人体内往往被快速消除,其半衰期也较短。

随着对各类抗体结构和氨基酸序列,及其变异的种属和功能之间的深入了解,而能够利用抗体工程和功能之间关系的深入了解,而能够利用抗体工程技术对抗体结构进行改造,抗体的应用经历了非人源抗体,人+鼠嵌合抗体,人源化抗体,Primatization,最终可到制备全人源单抗的转基因小鼠和噬菌体展示文库等不同的阶段,其中将动物来源的单克隆抗体人源化,以降低这些单抗的免疫原姓使之可成为用于人类疾病的治疗,仍然是目前研究的一个热点,本文就要人源化单克隆抗体的研究进展作一综诉,至今人源化单抗通常使用的方法主要有嵌合,重构和表面重塑。

三,人源化单克隆抗体的研究方法1,嵌合抗体用人源抗体恒定区取代鼠单抗体恒定区而构建的人-鼠嵌合抗体,已被证实保留了其亲本鼠单抗的特异性抗原结合能力并能够降低免疫原性,目前美国正式批准上市的4个人—鼠嵌合抗体产品在临床应用中取得良好效果。

人源化抗体

中文名称:人源化抗体

英文名称:humanized antibody

其他名称:互补决定区移植抗体

定义:将小鼠抗体分子的互补决定区序列移植到人抗体可变区框架中而制成的抗体。

此抗体可明显降低由鼠源单克隆抗体所致的人抗鼠抗体反应。

概述

人源化抗体就是指抗体的可变区部分(即Vh和Vl区)或抗体所有全部由人类抗体基因所编码。

人源化抗体可以大大减少异源抗体对人类机体造成的免疫副反应。

人源化抗体包括嵌合抗体、改型抗体和全人源化抗体等几类。

嵌合抗体

嵌合抗体是利用DNA重组技术,将异源单抗的轻、重链可变区基因插入含有人抗体恒定区的表达载体中,转化哺乳动物细胞表达出嵌合抗体,这样表达的抗体分子中轻重链的V区是异源的,而C区是人源的,这样整个抗体分子的近2/3部分都是人源的。

这样产生的抗体,减少了异源性抗体的免疫原性,同时保留了亲本抗体特异性结合抗原的能力。

改型抗体

改型抗体也称CDR植入抗体(CDRgraftingantibody),抗体可变区的CDR是抗体识别和结合抗原的区域,直接决定抗体的特异性。

将鼠源单抗的CDR移植至人源抗体可变区,替代人源抗体CDR,使人源抗体获得鼠源单抗的抗原结合特异性,同时减少其异源性。

然而,抗原虽然主要和抗体的CDR接触,但FR区也常参作用,影响CDR的空间构型。

因此换成人源FR区后,这种鼠源CDR和人源FR相嵌的V区,可能改变了单抗原有的CDR构型,结合抗原的能力会下降甚至明显下降。

虽然目前已能对抗体进行分子设计,在人源FR区引入鼠源FR区的某些关键残基,如配置得当,其亲和力可与原有小鼠抗体的亲和力相当,但人化抗体常达不到原有鼠源单抗的亲和力。

表面重塑抗体

表面重塑抗体是指对异源抗体表面氨基酸残基进行人源化改造。

该方法的原则是仅替换与人抗体SAR差别明显的区域,在维持抗体活性并兼顾减少异源性基础上选用与人抗体表面残基相似的氨基酸替换;另外,所替换的区段不应过多,对于影响侧链大小、电荷、疏水性,或可能形成氢键从而影响到抗体互补决定区(CDR)构象的残基尽量不替换。

全人源化抗体

全人源化抗体是指将人类抗体基因通过转基因或转染色体技术,将人类编码抗体的基因全部转移至基因工程改造的抗体基因缺失动物中,使动物表达人类抗体,达到抗体全人源化的目的。