溃疡性结肠炎诊断标准模板

- 格式:doc

- 大小:72.50 KB

- 文档页数:20

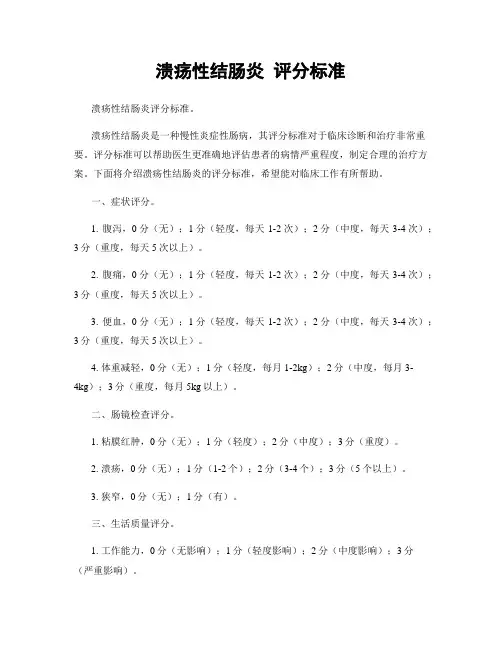

溃疡性结肠炎评分标准溃疡性结肠炎评分标准。

溃疡性结肠炎是一种慢性炎症性肠病,其评分标准对于临床诊断和治疗非常重要。

评分标准可以帮助医生更准确地评估患者的病情严重程度,制定合理的治疗方案。

下面将介绍溃疡性结肠炎的评分标准,希望能对临床工作有所帮助。

一、症状评分。

1. 腹泻,0分(无);1分(轻度,每天1-2次);2分(中度,每天3-4次);3分(重度,每天5次以上)。

2. 腹痛,0分(无);1分(轻度,每天1-2次);2分(中度,每天3-4次);3分(重度,每天5次以上)。

3. 便血,0分(无);1分(轻度,每天1-2次);2分(中度,每天3-4次);3分(重度,每天5次以上)。

4. 体重减轻,0分(无);1分(轻度,每月1-2kg);2分(中度,每月3-4kg);3分(重度,每月5kg以上)。

二、肠镜检查评分。

1. 粘膜红肿,0分(无);1分(轻度);2分(中度);3分(重度)。

2. 溃疡,0分(无);1分(1-2个);2分(3-4个);3分(5个以上)。

3. 狭窄,0分(无);1分(有)。

三、生活质量评分。

1. 工作能力,0分(无影响);1分(轻度影响);2分(中度影响);3分(严重影响)。

2. 社交能力,0分(无影响);1分(轻度影响);2分(中度影响);3分(严重影响)。

3. 心理状态,0分(无影响);1分(轻度焦虑或抑郁);2分(中度焦虑或抑郁);3分(严重焦虑或抑郁)。

四、总分评定。

1. 轻度,总分3-8分。

2. 中度,总分9-16分。

3. 重度,总分17分以上。

以上就是溃疡性结肠炎的评分标准,通过评分可以更准确地评估患者的病情严重程度,制定个性化的治疗方案。

希望临床医生能够根据评分标准,科学合理地进行诊断和治疗,提高患者的生活质量。

溃疡性结肠炎的诊断标准是什么目前,溃疡性结肠炎诊断标准中比较通用的有国际Lennard-Jones标准,国内1993年太原全国慢性非感染性肠道疾病学术研讨会制定的《溃疡性结肠炎的诊断及疗效标准》(简称太原标准)。

尽管具体内容有所不同,两者的侧重点仍在于排除诊断,内镜及组织学特征。

1、临床表现:有持续性或反复发作熟液巾使、腹痛、不同程废的今身症状。

不应忽视少数只有便秘或无血便的患者。

眺往文及体检中要注意关节、眼、皮肤、口腔和肝脾等肠外表现。

2、结肠镜所见:①黏膜有多发性浅溃疡,伴充血、水肿,病变大多从宜肠开始,且呈弥漫性分布;②动膜粗糙呈细颗粒状,豹膜血管模糊,脆易出血,或附有脓性分泌物;③可见假性息肉,结肠袋往往变钝或消失。

3、黏膜活检:组织学检查为尖性反应,同时常可见糜烂、溃疡、隐窝脓肿、腺体排列异常、杯状细胞减少及上皮变化。

4、肠易激综合征:发病与精神、心理障碍有关,常有腹痛、腹胀、腹鸣,可出现便秘与腹泻交替,伴有全身神经官能症症状。

粪便有黏液但无脓血,显微镜检查偶见少许白细胞,结肠镜等检查无器质性病变。

5、结肠血吸虫病:有血吸虫疫水接触史,常有肝脾肿大,慢性期直肠可有肉芽肿样增生,可有恶变倾向;粪便检查可发现血吸虫卵,孵化毛蚴呈阳性结果。

直肠镜检查在急性期可见黏膜有黄褐色颗粒,活检黏膜压片或组织病理学检查可发现血吸虫卵。

6、慢性细菌性痢疾:一般有急性痢疾的病史,多次新鲜粪便培养可分离出痢疾杆菌,抗生素治疗有效。

7、直肠结肠癌:多见于中年以上人群,直肠癌指诊检查时常可触及肿块,粪隐血试验常呈阳性。

结肠镜和钡灌肠检查对鉴别诊断有价值,但须和溃疡性结肠炎癌变相鉴别。

8、缺血性结肠炎:多见于老年人,由动脉硬化而引起,突然发病,下腹痛伴呕吐,24~48h后出现血性腹泻、发热、白细胞增高。

轻者为可逆性过程,经l~2周至1~6个月的时间可治愈;重症者发生肠坏死、穿孔、腹膜炎。

钡灌肠X线检查时,可见指压痕征、假性肿瘤、肠壁的锯齿状改变及肠管纺锤状狭窄等。

溃疡性结肠炎(中度)临床路径溃疡性结肠炎适用对象。

第一诊断为溃疡性结肠炎,临床严重程度为中度,临床病程为慢性复发型。

溃疡性结肠炎必需的检查项目:血常规、尿常规、大便常规+潜血;粪便培养、粪便找寄生虫;一、溃疡性结肠炎(中度)临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为溃疡性结肠炎(UC)(ICD-10:K51.-01),临床严重程度为中度,临床病程为慢性复发型。

(二)诊断依据。

根据《对我国炎症性肠病诊断治疗规范的共识意见》(中华医学会消化病学分会炎症性肠病协作组)、《美国胃肠病协会对于糖皮质激素、免疫调节剂和英夫利西单抗在炎症性肠病治疗中作用的报告》(Gast roenterology <javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Gastroenterology.‘);> 2006 Mar;130(3):935–9)。

1.临床表现:有持续或反复发作的腹泻、粘液脓血便伴腹痛、里急后重和不同程度的全身症状。

病程多在4–6周以上。

可有关节、皮肤、眼、口及肝胆等肠外表现。

2.结肠镜检查:病变多从直肠开始,呈连续性、弥漫性分布,表现为:(1)黏膜血管纹理模糊、紊乱或消失、充血、水肿、易脆、出血及脓性分泌物附着,亦常见黏膜粗糙,呈细颗粒状;(2)病变明显处可见弥漫性、多发性糜烂或溃疡;(3)慢性病变者可见结肠袋囊变浅、变钝或消失,假息肉及桥形黏膜等。

3.钡剂灌肠检查主要改变为:(1)黏膜粗乱和/或颗粒样改变;(2)肠管边缘呈锯齿状或毛刺样,肠壁有多发性小充盈缺损;(3)肠管短缩,袋囊消失呈铅管样。

4.黏膜病理学检查:有活动期和缓解期的不同表现。

(1)活动期:①固有膜内有弥漫性、慢性炎症细胞及中性粒细胞、嗜酸性粒细胞浸润;②隐窝有急性炎细胞浸润,尤其是上皮细胞间有中性粒细胞浸润及隐窝炎,甚至形成隐窝脓肿,可有脓肿溃入固有膜;③隐窝上皮增生,杯状细胞减少;④可见黏膜表层糜烂、溃疡形成和肉芽组织增生。

溃结确诊金标准

溃疡性结肠炎的确诊金标准如下:

1. 临床表现:患者会出现持续数周以上的腹泻、腹痛、里急后重、便血等症状。

2. 内镜检查和组织学检查:结肠镜检查显示结肠黏膜有红肿、糜烂、溃疡、出血等改变,且范围连续。

组织学检查可见黏膜上皮破坏、白细胞浸润、肉芽组织形成等病理改变。

3. 影像学检查:结肠造影或CT、MRI等检查显示结肠壁增厚、粘膜糜烂、溃疡、狭窄等改变。

4. 排除其他疾病:需排除感染性肠炎等疾病。

以上信息仅供参考,如果您有任何疑虑或不适,建议及时就医,寻求专业医生的帮助。

结肠炎病历模板1.引言1.1 概述结肠炎是一种常见的炎症性肠道疾病,主要发生在结肠的黏膜层。

它可以分为溃疡性结肠炎和克罗恩病两种类型。

溃疡性结肠炎主要影响结肠的内膜以及直肠,病变范围通常较局限。

克罗恩病则可以影响消化道的任何部分,从口腔一直到肛门。

结肠炎的病因尚不完全清楚,但据研究发现,遗传、免疫系统异常以及环境因素都可能与该疾病的发生有关。

食物过敏、感染、自身免疫等因素可能会触发免疫系统对结肠的攻击,导致炎症反应的发生。

结肠炎的临床表现多样化,常见症状包括腹痛、腹泻、便血、腹部肿胀等。

严重的病例可能出现贫血、体重减轻、疲劳等全身症状。

诊断结肠炎通常包括病史询问、体格检查、实验室检验以及内窥镜检查等。

治疗结肠炎的方法多样,主要包括药物治疗和生活方式调整。

药物治疗主要包括抗炎药物、免疫抑制剂、抗生素等,以控制炎症反应并缓解症状。

此外,合理的饮食、适量的运动以及减轻压力也对结肠炎患者的康复至关重要。

预防结肠炎的措施主要包括保持良好的卫生习惯、避免食用不洁食物、均衡膳食、减少油腻和刺激性食物的摄入等。

此外,戒烟和适度饮酒也是预防结肠炎的重要措施。

总之,结肠炎是一种常见的肠道疾病,对患者的生活质量和健康状况有着重大影响。

通过合理治疗和预防措施,可以有效控制疾病的进展并提高患者的生活质量。

1.2文章结构文章结构在本文中,我们将按照以下结构来介绍结肠炎的相关内容:第一部分是引言部分。

我们会对结肠炎进行概述,包括它的定义以及可能的病因。

同时,我们还会介绍文章的结构和目的,让读者对本文的内容有一个整体的了解。

第二部分是正文部分。

我们将详细介绍结肠炎的定义和病因。

我们将探讨结肠炎的病因,包括可能导致疾病的因素,例如遗传因素、环境因素和生活方式。

此外,我们还将详细介绍结肠炎的临床表现和常用的诊断方法,以便读者能够更好地了解和诊断这一疾病。

第三部分是结论部分。

我们将讨论结肠炎的治疗方法和预后,包括药物治疗、手术治疗和其他辅助治疗方法。

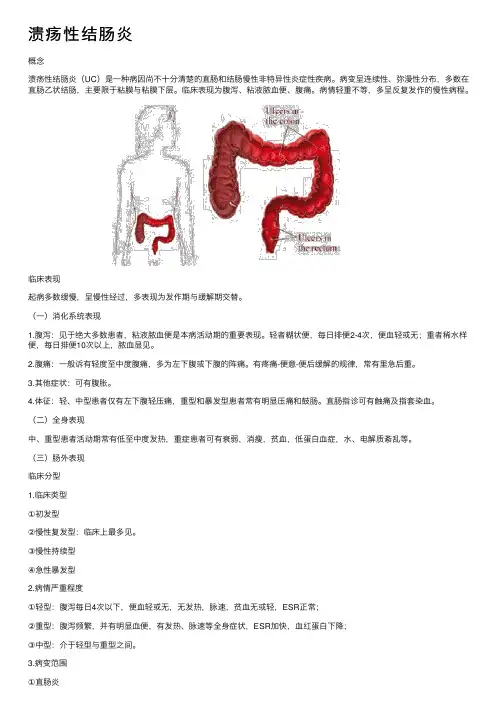

溃疡性结肠炎概念溃疡性结肠炎(UC)是⼀种病因尚不⼗分清楚的直肠和结肠慢性⾮特异性炎症性疾病。

病变呈连续性、弥漫性分布,多数在直肠⼄状结肠,主要限于粘膜与粘膜下层。

临床表现为腹泻、粘液脓⾎便、腹痛。

病情轻重不等,多呈反复发作的慢性病程。

临床表现起病多数缓慢,呈慢性经过,多表现为发作期与缓解期交替。

(⼀)消化系统表现1.腹泻:见于绝⼤多数患者,粘液脓⾎便是本病活动期的重要表现。

轻者糊状便,每⽇排便2-4次,便⾎轻或⽆;重者稀⽔样便,每⽇排便10次以上,脓⾎显见。

2.腹痛:⼀般诉有轻度⾄中度腹痛,多为左下腹或下腹的阵痛。

有疼痛-便意-便后缓解的规律,常有⾥急后重。

3.其他症状:可有腹胀。

4.体征:轻、中型患者仅有左下腹轻压痛,重型和暴发型患者常有明显压痛和⿎肠。

直肠指诊可有触痛及指套染⾎。

(⼆)全⾝表现中、重型患者活动期常有低⾄中度发热,重症患者可有衰弱,消瘦,贫⾎,低蛋⽩⾎症,⽔、电解质紊乱等。

(三)肠外表现临床分型1.临床类型①初发型②慢性复发型:临床上最多见。

③慢性持续型④急性暴发型2.病情严重程度①轻型:腹泻每⽇4次以下,便⾎轻或⽆,⽆发热,脉速,贫⾎⽆或轻,ESR正常;②重型:腹泻频繁,并有明显⾎便,有发热、脉速等全⾝症状,ESR加快,⾎红蛋⽩下降;③中型:介于轻型与重型之间。

3.病变范围①直肠炎②直肠⼄状结肠炎③左半结肠炎④⼴泛性或全结肠炎4.病情分期①活动期②缓解期并发症中毒性巨结肠:表现为病情急剧恶化,毒⾎症明显,有脱⽔、电解质紊乱,出现⿎肠,腹部压痛,肠鸣⾳消失。

⾎常规⽩细胞显著升⾼。

X线腹平⽚可见结肠扩⼤,结肠袋消失。

实验室和辅助检查1.⾎液检查:Hb不同程度的下降(轻型多正常或轻度下降,中、重型可有轻度,中度或重度下降)WBC活动期可增⾼。

ESR 加快和CRP增⾼是活动期的标志。

2.粪便检查:粪便⾁眼观有粘液脓⾎,镜检有红细胞,脓细胞。

病原学检查主要⽤于除外感染性肠炎。

3.⾃⾝抗体检测:p-ANCA是UC的相对特异性抗体。

简介【英文名称】Ulcerative Colitis基本概述是一种局限于结肠粘膜及粘膜下层的炎症过程。

病得多位于乙状结肠和直肠, 也可延伸至降结肠, 甚至整个结肠。

病理漫长, 常重复发作。

本病见于任何, 但20-30岁最多见。

编辑本段病理溃疡性结肠炎-病因溃疡性结肠炎的病因至今仍不明。

虽有多种学说, 但当前还没有肯定的结论。

细菌的原因已经排除, 病毒的原因也不象, 因为疾病不会传染, 病毒颗粒也未能证实。

克隆病患者血清溶酶体升高, 溃疡性结肠炎患者则为正常。

基因因素可能具有一定地位, 因为白人中犹太人为非犹太人的2~4倍, 而非白人比白人约少50%, Gilat等对特拉维也夫的犹太人的研究中报道溃疡性结肠炎的发病率明显降低, 为3.8/10万, 而丹麦哥本哈根为7.3/10万, 英国牛津7.3/10万和美国明尼苏达州7.2/10万。

另外, 女性与男性比例也仅0.8而其它报道为1.3。

显然地理上和种族上的差异影响本疾病的发生。

心理因素在疾病恶化中具有重要地位, 现在已明确溃疡性结肠炎患者与配对对照病例相比并无异常的诱因。

再者, 原来存在的病态精神如抑郁或社会距离在结肠切除术后明显改进。

有人认为溃疡性结肠炎是一种自身免疫性疾病, 许多病人血中具有对正常结肠上皮与特异的肠细菌脂多糖抗原起交叉反应的抗体。

再者, 淋巴细胞经结肠炎病员的血清培养可变为对结肠上皮有细胞毒性。

另外在结肠炎病人的T和B淋巴细胞群中发现有改变。

但以后认识到这些异常并非疾病发生所必须, 而是疾病活动的结果。

事实上, Brandtzueg等清楚地证明并非溃疡性结肠炎病人残留腺体中组织水平免疫球蛋白活动有缺陷, IgA运输正常, 而IgG免疫细胞反应为对照病员的5倍。

因此, 有可能IgG在疾病的慢性过程中具有作用, 但与疾病发生则无关。

溃疡性结肠炎(UC)发病机制为: 肠道菌群失调后, 一些肠道有害菌或致病菌分泌的毒素、脂多糖等激活了肠粘膜免疫和肠道产酪酸菌减少, 引起易感患者肠免疫功能紊乱造成的肠粘膜损伤。

医院消化内科溃疡性结肠炎诊疗常规【诊断标准】1.临床表现:有持续或反复发作的腹泻、黏液脓血便伴腹痛、里急后重和不同程度的全身症状。

病程多在4~6周以上。

可有关节、皮肤、眼、口及肝胆等肠外表现。

2.结肠镜检查:病变多从直肠开始,呈连续性、弥漫性分布。

表现为:①黏膜血管纹理模糊、紊乱或消失、充血、水肿、质脆、出血、脓性分泌物附着,亦常见黏膜粗糙,呈细颗粒状;②病变明显处可见弥漫性、多发性糜烂或溃疡;③缓解期患者可见结肠袋囊变浅、变钝或消失,假息肉及桥形黏膜等。

3.钡剂灌肠检查:主要改变如下。

①黏膜粗乱和(或)颗粒样改变;②肠管边缘呈锯齿状或毛刺样,肠壁有多发性小充盈缺损;③肠管短缩,袋囊消失呈铅管样。

4.黏膜组织学检查:活动期和缓解期有不同表现。

活动期:①固有膜内有弥漫性慢性炎性细胞、中性粒细胞、嗜酸粒细胞浸润;②隐窝有急性炎性细胞浸润,尤其是上皮细胞间有中性粒细胞浸润及隐窝炎,甚至形成隐窝脓肿,脓肿可溃入固有膜;③隐窝上皮增生,杯状细胞减少;④可见黏膜表层糜烂、溃疡形成和肉芽组织增生。

缓解期:①中性粒细胞消失,慢性炎性细胞减少;②隐窝大小、形态不规则,排列紊乱;③腺上皮与黏膜肌层间隙增宽;④潘氏细胞化生。

5.手术切除标本病理检查:肉跟及组织学上可见上述UC特点。

在排除细菌性痢疾、阿米巴痢疾、慢性血吸虫病、肠结核等感染性结肠炎及结肠CD、缺血性结肠炎、放射性结肠炎等疾病基础上,可按下列标准诊断。

①具有上述典型临床表现者为临床疑诊,安排进一步检查。

②同时具备上述第1、2、3项中之任何一项,可拟诊为本病。

③如再加上第4或第5项中病理检查的特征性表现,则可确诊。

④初发病例、临床表现和结肠镜改变均不典型者,暂不诊断UC,但须随访3~6个月,观察发作情况。

⑤结肠镜检查发现的轻度慢性直、乙状结肠炎不能与UC等同,应观察病情变化,认真寻找病因。

临床表现疑诊为UC时,推荐以下诊断步骤。

1.病史中注意病程:腹泻腹痛多在4~6周以上,应特别注意新近肠道感染史、抗生素和非甾体类抗炎药(NSAID)等用药史、戒烟与应激因素等。

溃疡性结肠炎模型选择及评价指标1,实验候选模型:葡聚糖硫酸钠(DSS)致动物溃疡性结肠炎模型.DSS UC模型的特点:①采用自由饮用或者定量灌胃DSS溶液的方法建立模型, 实验条件和操作方法简单, 损伤易复制,便于掌握和推广;②可通过改变DSS溶液的浓度和作用时间建立急性、慢性和急慢性交替性模型,模型持续时间长,体现了急性向慢性转化的动态过程,解决了UC的慢性化和维持问题,这是以前许多模型无法比拟的;③已证实DSS模型是由1型/2型辅助性T细胞( Th1/ Th2) 型细胞反应介导的,其发病与TNF—α、IFN—γ和IL—10等有关,这与人类UC 的免疫学反应很相似;④不同种系动物对DSS的敏感性不同,为揭示遗传因素与UC 的关系提供了新的依据;⑤DSS UC模型的组织学特点和临床表现与人类UC极为相似,如病变从肛门侧自下而上连续性发展,急性期可见黏膜充血水肿、散在溃疡和中性粒细胞浸润,慢性期可见腺体萎缩、结肠缩短和巨噬细胞浸润,临床表现主要为腹泻、体重减轻、血便等。

2,实验候选动物:C3H/HeJ Bir小鼠或者BALB/c小鼠动物种系:DSS UC模型适用于多种动物,包括各种大鼠、小鼠、仓鼠和豚鼠等, 但各种系对DSS的易感性和病变部位存在差异,其中大鼠、小鼠的病变主要以直肠和左半结肠为主,而仓鼠、豚鼠则以盲肠和右半结肠较为明显。

Mahler 等将3。

5% DSS(分子量为Mr 36000~46000) 溶于饮用水,予9只不同种系的小鼠饮用以诱导UC,结果临床和组织病理学表现各不相同,C3H/HeJ Bir小鼠对DSS最敏感,病变主要位于远端结肠和回盲部;C57BL/6J小鼠的中段和远端结肠易发生炎症;大部分NON/LtJ小鼠对DSS不敏感;BALB/c小鼠对DSS 敏感,病变主要位于结肠远端。

溃疡性结肠炎是一种局限于结肠粘膜及粘膜下层的炎症过程。

病变多位于乙状结肠和直肠,C3H/HeJ Bir小鼠和BALB/c小鼠对DSS致溃疡性结肠炎敏感,且病灶部位与人类相似(乙状结肠和直肠),因此可作为实验研究理想动物。

溃疡性结肠炎病历书写范文# 溃疡性结肠炎病历。

一、基本信息。

姓名:[患者姓名]性别:[男/女]年龄:[X]岁。

职业:[具体职业]住址:[详细住址]联系电话:[电话号码]二、主诉。

大夫啊,我这肚子啊,断断续续地疼了老长时间了,还老是拉肚子,拉得我都没劲儿了。

有时候拉出来的东西里面还带着血和脓呢,这情况都有[X]个月了。

三、现病史。

这事儿得从[具体时间]说起,当时就突然觉得肚子不太舒服,隐隐地疼。

我也没太当回事儿,以为就是吃坏东西了呢。

可是啊,这肚子疼就没停过,一阵儿一阵儿的,像有人在肚子里拧麻花似的。

然后这拉肚子也跟着来了,一天能跑个[X]次厕所,拉的大便刚开始还只是不成形,后来就越来越稀,到现在啊,就跟水似的。

最吓人的是,我看到里面有血和脓啊,当时我就慌了。

这几个月来,我这体重也跟着下降了不少,感觉整个人都没精神,干啥都没力气,就像个泄了气的皮球。

我也自己试着吃了点止泻药,像[止泻药名称]啥的,可是根本不管用啊,这肚子该疼还是疼,该拉还是拉。

而且啊,我感觉只要一吃点辣的、凉的或者油腻的东西,这症状就会变得更严重,所以现在我都不敢乱吃东西了,天天就喝点粥啥的。

四、既往史。

以前身体还算可以,就是偶尔感冒发烧啥的。

不过啊,我这人肠胃一直就有点小毛病,像以前就经常会胃胀、打嗝,但是从来没有像这次这么严重过。

也没有什么高血压、糖尿病之类的慢性病。

没有做过什么大手术,就是小时候因为调皮摔破了胳膊,做过缝合手术,那都好久之前的事儿了。

对了,我也没有什么药物过敏史,之前吃的那些药都没出现过过敏的情况。

五、家族史。

我家里人身体都还不错,父母都健在,他们没有得过像我这种病。

不过我爷爷以前肠胃也不太好,经常会肚子疼,但具体啥病也不清楚。

我家里也没有什么遗传病,像那些什么心脏病啊、癌症啊之类的,都没有。

六、体格检查。

1. 一般情况。

患者看起来有点消瘦,精神状态不太好,脸上没什么血色,就像一朵快凋谢的花似的。

走进诊室的时候脚步有点虚浮,看起来是被这病折腾得够呛。

简介

【英文名称】Ulcerative Colitis基本概述是一种局限于结肠粘膜及粘膜下层的炎症过程。

病得多位于乙状结肠和直肠, 也可延伸至降结肠, 甚至整个结肠。

病理漫长, 常重复发作。

本病见于任何, 但20-30岁最多见。

编辑本段

病理

溃疡性结肠炎-病因

溃疡性结肠炎的病因至今仍不明。

虽有多种学说, 但当前还没有肯定的结论。

细菌的原因已经排除, 病毒的原因也不象, 因为疾病不会传染, 病毒颗粒也未能证实。

克隆病患者血清溶酶体升高, 溃疡性结肠炎患者则为正常。

基因因素可能具有一定地位, 因为白人中犹太人为非犹太

人的2~4倍, 而非白人比白人约少50%, Gilat等对特拉维也夫

的犹太人的研究中报道溃疡性结肠炎的发病率明显降低, 为3.8/10万, 而丹麦哥本哈根为7.3/10万, 英国牛津7.3/10万和美国明尼苏达州7.2/10万。

另外, 女性与男性比例也仅0.8而其它报道为1.3。

显然地理上和种族上的差异影响本疾病的发生。

心理因素在疾病恶化中具有重要地位, 现在已明确溃疡性结肠炎患者与配对对照病例相比并无异常的诱因。

再者, 原来存在的病态精神如抑郁或社会距离在结肠切除术后明显改进。

有人认为溃疡性结肠炎是一种自身免疫性疾病, 许多病人血中具有对正常结肠上皮与特异的肠细菌脂多糖抗原起交叉反应的抗体。

再者, 淋巴细胞经结肠炎病员的血清培养可变为对结肠上皮有细胞毒性。

另外在结肠炎病人的T和B淋巴细胞群中发现有改变。

但以后认识到这些异常并非疾病发生所必须, 而是疾病活动的结果。

事实上, Brandtzueg等清楚地证明并非溃疡性结肠炎病人残留腺体中组织水平免疫球蛋白活动有缺陷, IgA运输正常, 而IgG免疫细胞反应为对照病员的5倍。

因此, 有可能IgG在疾病的慢性过程中具有作用, 但与疾病发生则无关。

溃疡性结肠炎(UC)发病机制为: 肠道菌群失调后, 一些肠道有害菌或致病菌分泌的毒素、脂多糖等激活了肠粘膜免疫和肠道产酪酸菌减少, 引起易感患者肠免疫功能紊乱造成的肠粘膜损伤。

因此要有效治疗UC, 不但要抗炎症治疗, 还必须改进肠道微环境, 补充产酪酸菌, 祛除其发病诱因, 恢复免疫平衡。

济南军区总医院江学良博士等对慢性重复发作型UC患者治疗

观察随访1年表明, 阿泰宁联合美沙拉嗪治疗UC总有效率达95%, 完全缓解率高达75%, 复发率降低了3.5倍。

其机理是阿泰宁的有效成分酪酸梭菌及其产生的大量酪酸改进了肠道微环境, 抑制炎症因子的过量表示, 恢复肠免疫功能及修复受损肠粘膜, 实现对UC的有效治疗。

溃疡性结肠炎-病理

病变开始时为粘膜基底Lieberkülin隐窝有圆细胞和中性多核细胞浸润, 形成隐窝脓肿, 光镜下可见覆盖的上皮细胞染色过浅和空泡形成。

电镜中可见线粒体肿胀, 细胞间隙增宽以及内浆网质增宽。

随着病变进展, 隐窝脓肿联合和覆盖上皮脱落, 形成溃疡。

溃疡邻近则有相对正常的粘膜, 但有水肿, 成为自肉样外貌, 在相邻的溃疡间变得很孤立。

溃疡区被胶原和肉芽组织放纵地生长所占领, 并深入溃疡, 但罕有穿透肌层者。

在暴发型溃疡性结肠炎和中毒性巨结肠时, 这些病变可穿透整个肠壁, 导致穿孔。

所幸, 这种类型的病变不多见, 分别占15%和3%。

病理变化为临床表现提供了清楚的解释。

几乎每天有20次以上的血便。

因为肠壁光剥、明显变形的粘膜已不能吸收水和钠, 每一次肠蠕动都将从暴露的肉芽组织面上挤出大量血液。

早期X 线表现为结肠袋消失是粘膜肌层麻痹之故, 钡灌肠中结肠短缩和僵直呈烟囱管状则是重复损伤后瘢痕形成的结果。

大多溃疡性结肠炎都累及直肠, 但如病变局限在直肠则可称为溃疡性直肠炎。

现在还不知道为什么有些病例的病变仅局

限在直肠, 而另一些则整个结肠受累。

多数炎症向近端扩展, 侵犯左侧结肠, 约有1/3患者整个结肠受累, 称为全结肠炎。

在10%的全结肠炎患者中末端数厘米回肠也有溃疡, 称为反液压

性回肠炎。

溃疡性结肠炎时病变区域都是相邻的, 罕有呈节段性或跳跃式分布。

决定疾病严重性和病期的因素还不清楚, 可能这些因素与免疫紊乱的范围有关。

有证据表明前列腺素可能在疾病的急性发作期具有重要地位, 遗憾的是还没有关于对前列腺

素合成酶抑制剂如消炎痛有良好效应的报道。

病史及症状

多为血性腹泻或脓血便, 严重者血水样便, 每日10次以上。

有左下腹或下腹部阵发性痉挛性绞痛, 伴有便意或里急后重。

偶有恶心、呕吐、上腹不适、发热等症状。

轻型患者常有左下腹或全腹压痛伴肠鸣亢进。

重型和暴发型患者可有腹肌紧张、反跳痛, 或可触及痉挛或肠壁增厚的乙状结肠和降结肠。

直肠指检常有压痛。

辅助检查:

血常规示小细胞性贫血, 中性粒细胞增高。

血沉增快。

血清白蛋白降低球蛋白升高。

严重者电解质紊乱, 低血钾。

大便外观有粘液脓血, 镜下见红白细胞及脓细胞。

结肠检查见病变部位肠

管弥漫性充血、水肿糜烂、浅小溃疡, 附有脓苔, 或可见肠管增厚、狭窄、假息肉。

钡灌肠可见粘膜皱襞粗乱或细颗粒改变, 多发性浅龛影或小的充盈缺损, 肠管缩短, 结肠袋消失可呈管状。

临床医学症状

①受累结肠粘膜呈现多发性浅表溃疡, 伴有充血、水肿; 病变多由直肠起始, 往往累及结肠, 呈弥漫性分布。

②肠粘膜外观粗糙不平, 呈现细颗粒状, 组织脆弱易于出血, 或可覆盖有浓性分泌物, 似一层薄苔附着。

③结肠袋往往变平或变钝, 以至纽袋消失, 有时可见到多

个大小不等的假息肉。

④结肠粘膜活检病理变化呈现炎性反应, 同时常可见到粘

膜糜烂, 隐窝脓肿, 结肠腺体排列异常及上皮改变。

溃疡性结肠炎的症状

1.腹泻、便秘, 初期症状较轻, 粪便表面有黏液, 以后便次增多, 粪中常混有脓血和黏液, 可呈糊状软便。

2.腹痛, 多局限在左下腹或下腹部, 轻症者亦可无腹痛。

3.消化不良, 时常表现厌食、饱胀、嗳气、上腹不适、恶心、呕吐等。

急性暴发型重症患者, 出现发热、水电解质失衡、维生素、蛋白质丢失、贫血、体重下降等。

诊断依据。