路翎

- 格式:pptx

- 大小:1.36 MB

- 文档页数:31

当年对路翎的批评及路翎的反批评○刘卫东1949年4月南京解放后,路翎担任了南京军管会文艺处创作组的组长,1950年3月,由南京调到北京,在中国青年剧团从事剧本创作工作。

应该说,新政府对路翎还是比较重视的。

此时,路翎努力创作了大量作品,但是却遭到不同程度的批评。

这些批评并不能简单归为四十年代“七月”派与左翼批评家矛盾的延续,而是有着“新时期”批评界的独特内容。

路翎是一个有着很强创作个性的作家,也是在当时很少提出反批评的作家之一。

他在1949年前后的创作中,与理论界发生了哪些分歧,是本文试图讨论的问题。

一、对“工人阶级”题材作品的批评路翎在1949年1950年两年创作了一系列描写工人阶级的作品,包括《替我唱个歌》、《荣财婶的篮子》、《女工赵梅英》、《朱桂花的故事》、《“祖国”号列车》、《劳动模范朱学海》、《除地》、《林根生夫妇》、《英雄事业》等,编成一部集子《朱桂花的故事》(《十月文艺丛书》之一,天津知识出版社1951年版)。

如此集中描写自己不熟悉的工人阶级,对于路翎是首次,在题材方面显示了他在新的历史阶段“更新”自己的尝试。

正如他在1949年7月写的:“对于过去我无所留恋,我希望在这伟大的时代中,我能够更有力气追随着毛泽东的光辉的旗帜而前进。

”[1]但是,这部小说集遭到了批判。

路翎在同时期写的《人民万岁》、《英雄母亲》、《祖国在前进》等剧本也未能通过审查,不能上演。

《朱桂花的故事》在当时遭到了什么样的批评?陆希治的文章《歪曲现实的现实主义》[2]比较有代表性。

比较奇怪的是,该文将路翎的“态度”作为重点批评。

虽然开始承认,“作者在主观上是在企图探索工人工人阶级的思想感情,并通过生活把他们表现出来”。

但是,此文接着却拿路翎跟其他人比较:“他不像那些认真工作着的文艺工作者那样,即使他们的作品里也可能带有缺点甚至错误,但我们还是可以看出的他们的真正诚意的态度和辛勤劳动的痕迹,而路翎却轻率而又自命不凡地以他自己的灵魂取代了工人阶级的灵魂。

1、路翎小说在人物塑造上有何特点?

回答:路翎的在塑造他笔下的人物时,注重挖掘和表现人物的精神奴役和原始的强力,两者互相纠结错杂,共同推动人物性格和命运的演进。

路翎笔下的人物凭借原始的强力的冲突,对个人价值的实现有着强烈的欲望,他们能够凭借这股原始强力,冲破几千年的精神奴役,争取做一个人的权利。

当然当他们真正冲出了传统的枷锁,却又陷入无法抗拒的恐惧之中:郭素娥无法逃离内心的罪孽意识和随后而至的死亡命运。

路翎的人物都带有一种强烈的浮雕感,线条粗犷,动作僵硬,缺乏现实人物的纤巧灵敏与情味。

每个人在生存的苦难中都表现了“拉奥孔”式的痛苦、绝望与疯狂。

矛盾复杂的性格特征和复杂丰富的心理活动是路翎小说中人物的主要特点。

路翎以严峻的现实主义笔触展现了中国广阔的社会历史生活图景。

2、谈谈蒋纯祖形象的典型意义?

回答:蒋纯祖的形象提供给我们关于中国现代知识分子精神探索历程的反思。

蒋纯祖所面临的问题不单单只是他自身的问题,还体现了当时处在混乱时局中知识分子的迷茫与痛苦。

当时的知识的分子渴望融入到“人民”这个集体中去,但无一例外都像蒋纯祖一样有着天生“优越感”,个性与个性的冲突,灵魂与灵魂的碰撞无法让他们融入到一个集体中去,最终又不得不离开集体,沉静在孤独的优越感之中。

蒋纯祖的形象是一个时代的缩影,在当时有着觉醒的作用,让下一代知识分子们更加深刻的了解自己,剖析自己。

《可怜的父亲》路翎读后感(最新版)目录1.介绍《可怜的父亲》这本书的作者和主要内容2.分析书中的父亲形象3.探讨书中父亲形象所反映的社会现实4.评价作者的路翎的写作手法和本书的价值5.总结读后感正文《可怜的父亲》是著名作家路翎的一部短篇小说。

故事以一个贫穷家庭的父亲为主线,描述了他在生活中的种种艰辛和无奈。

通过这个典型的父亲形象,作者向我们展示了那个时代中国社会的一些真实面貌。

书中的父亲形象让人印象深刻。

他是一个普通的劳动者,为了养家糊口,他不得不忍受着生活的种种压力。

他的生活环境恶劣,收入微薄,每天都在为家庭的生计而奔波。

尽管如此,他却始终坚守着家庭的责任,用自己的辛勤努力支撑着这个家。

这位父亲虽然平凡,但他的形象却充满了力量,让人们对他充满了敬意。

这个父亲形象反映了当时中国社会的一些现实问题。

在那个时代,许多人都生活在贫困之中,面临着各种压力。

然而,他们仍然在为生活而奋斗,为了家庭而付出。

这种精神在当时的社会中非常普遍,而这也正是作者想要表达的。

通过这个父亲形象,作者向我们展示了那个时代中国社会的一些真实面貌,让我们对那个时代有了更深刻的理解。

作者路翎的写作手法非常出色。

他通过细腻的描绘,让人们对这个父亲形象产生了深刻的印象。

他的文字简练而有力,让人在阅读的过程中感受到了那种生活的艰辛和家庭的温暖。

同时,他的作品也充满了人文关怀,让人们对那个时代的人们有了更多的理解和同情。

总的来说,《可怜的父亲》是一本非常有价值的书。

它不仅让我们了解了那个时代的社会现实,也让我们看到了那个时代人们的精神风貌。

同时,它也让我们认识到了家庭的重要性和家庭的责任。

洼地上的战役《洼地上的战役》是路翎的小说。

发表于《人民文学》1954年第3期。

后收入作家的小说散文集《初雪》。

《洼地上的战役》是一篇以抗美援朝题材,热情讴歌中朝人深厚友谊的优秀作品。

由于作品选取了一个最容易引起非议的生活侧面,描写了志愿军战士与一个朝鲜姑娘间朦胧的爱情,在作品发表后引起强列的反响,也有人对其进行批判。

不久,因受胡风牵连,作者被打成"胡风反革命集团"主要成员,小说自然也受到严厉的批判。

"文革"后,小说被收入小说集《重放的鲜花》之中。

作者介绍路翎(1923-1994),男,祖籍安徽省无为县,生于江苏南京。

原名徐嗣兴。

汉族。

中国现当代著名作家。

1940年曾任国民政府经济部矿治研究所职员、煤焦办事处职员,南京中央大学文学系讲师,1949年后历任中国青年艺术剧院创作组组长,中国剧协剧本创作室专业作家,1955年因受胡风冤案牵连,错划为反革命集团成员,1980年平反,后任中国戏剧出版社编审。

中国作家协会第二、四届理事。

1937年开始发表作品。

著有长篇小说《财主的儿女们》,中篇小说《饥饿的郭素娥》,短篇小说集《朱桂花的故事》、《初雪》、《求爱》,话剧剧本《英雄母亲》、《祖国在前进》等。

主题内容《洼地上的"战役"》虽然经历岁月沧桑的考验,但仍是一篇富有艺术魅力的值得一读的佳作。

小说的大胆地涉及了战争中不同国籍、不同民族的人之间的爱情问题。

志愿军侦查员们住在一户朝鲜老乡家里。

朝鲜姑娘金圣姬一家人因为中国志愿军的军风(国际主义精神、助民为乐等等)而对他们十分好感;年轻、单纯的姑娘又由好感而萌生了对志愿军战士王应洪的爱慕遐想之情。

这种特殊、微妙的感情,被班长王顺察觉到了。

对这种特殊际遇中产生的爱情之芽,你总不能说它是邪恶,你很难去苛责它,尤其是对是位老百姓、一个涉世不深天真未泯的少女!王顺发现王应洪一个心眼儿渴望参加正义战争,他在驻地训练时助民为乐,根本没有爱恋异国少女的想法。

「小说精读」路翎:《初雪》编者寄语1952年年底,路翎来到战火纷飞的朝鲜战场,实地体验、亲身感受战场上的战斗和生活,回国后创作了一组志愿军题材的小说。

不同寻常的是,路翎没有把重心放在激烈的战争大场面上,而是尽量淡化“火药味”,突出人性、人情的力量,在叙事策略上,拓展了战争题材小说表现人性的范围。

《初雪》便是发生在如火如荼战争中的“插曲”,展现了浓厚的人性美,也稀释了战争的残酷和冰冷。

文本研读(注:>>>处为文章精析)初雪作者:路翎在十一月末的严寒的黄昏里,司机刘强和他的助手王德贵奉命从前线附近的地区往后面运送一批朝鲜老百姓。

一车全是年老的和年轻的妇女,带着一群孩子和一个八九个月的婴儿。

前沿的炮声在山谷里震荡着一阵阵的巨大的回响。

几百公里的路程,而且夜里面天气要更冷的。

于是刘强把孩子抱过来交给了驾驶室里十八岁的王德贵。

>>>开篇点出自然环境和故事发生的背景,人物出场,拉开小说序幕。

车上了大公路不久,敌机临空了,照明弹从前面一直挂过来了。

这台车在照明弹的亮闪闪的照耀下箭一般地飞奔出去了。

带着红色曳光弹的子弹不断落在他们周边,车下面的土地不时地在爆炸里震动着。

刘强坚毅地瞧着前面,脸色略微有点灰白。

他非常出色地驰过环山的公路,越过很多车辆。

王德贵感动地看着他,注意到这个老司机的大衣脱落到后面去了,伸出手来替他拉上,于是发觉他的左肩的衣服已经叫鲜血浸湿了。

刘强坚韧地从一条险陡的小路绕过了公路上堵塞着的一群车辆,来到了拥挤的桥头。

>>>营造紧张的战争氛围,通过正面刻画、侧面烘托展示英雄形象,为下文即将展开的众人与工兵连长的交集做铺垫,是小说的开端。

敌机正在云层里盘旋,找寻着目标。

江的两岸,保护桥梁的高射炮和高射机枪在射击着,传来急促的剧烈的声音,灰暗的云层下面布满了一阵阵的红色的火星。

车子一辆接着一辆,慢慢地驶上了刚修好的桥。

但刘强的车被管理桥头的一位工兵连长拦住了。

中国现代小说家新论第十讲路翎:一个疯狂的文学天才在二十世纪四十年代崛起的作家中,路翎是非常突出的一个。

批评家曾唐湜这样称赞路翎:“路翎无疑的是目前最有才能的,想象力最丰富而又全心充满着火焰似的热情的小说家之一。

虽然他的热情像是到处喷射着的,还不够凝练。

但也正因为有这一点生涩与未成熟,他的前途也就更不可限量。

”路翎(1923—1994),原籍苏州,出生在南京。

原名徐嗣兴,2岁时生父就病故了。

母亲带着两个孩子回到娘家,从舅姓。

路翎的外公家是苏州巨富,童年路翎经常在外公家生活。

耳闻目睹舅妗一辈争夺家产,为他日后创作著名长篇小说《财主底儿女们》留下了痛切的生活和情感的积累。

路翎曾向胡风倾诉:“在小学的时候,我就有绰号叫拖油瓶,我底童年是在压抑、神经质、对世界的不可解的爱和憎恨里度过的,匆匆度过的。

”1路翎小时候就在作文上表现出了天赋。

“7岁时,老师几次赞美我的作文,还在课堂上亲自朗读我的作文,我便更爱好作文了,而且开始读许多的故事书和课外书,这更加培养了我对文学的爱好。

”路翎少年时代嗜读《三国演义》、《水浒传》、《西游记》和《封神演义》等古典小说,1935年入江苏省立江宁中学后,常读上海文学杂志和屠格涅夫的作品。

但是,路翎的求学道路并不平坦。

1937年冬天,路翎随家入川,就读于国立四川中学,但因思想左倾,在高中二年级时,被学校开除。

年仅十六岁的路翎就离开了学校。

路翎没有完成系统的学校教育,但是他读过的文学书籍却比大学中文系的学生多得多。

1938年,路翎写了一首长诗《妈妈的苦难》,向胡风主编的《七月》投稿,没有发表,但他得到了胡风的鼓励。

1939年,路翎的短篇小说《要塞退出之后》被胡风采用。

发表在1940年的《七月文丛》。

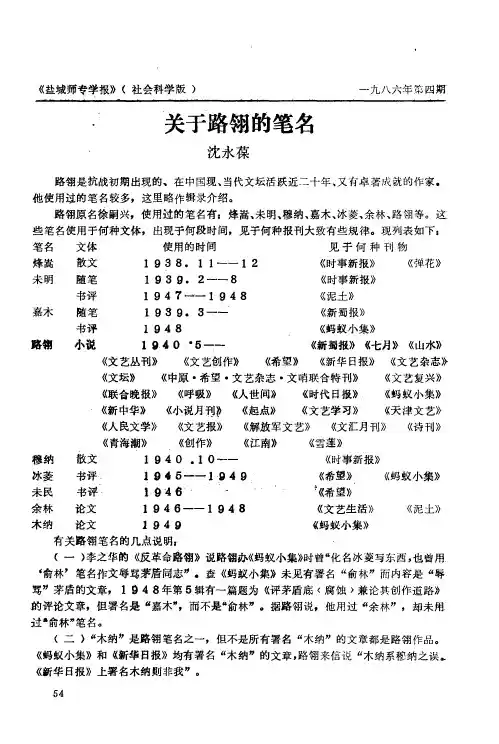

这时用“路翎”作笔名。

(他之所以用“路翎”做笔名,是为了纪念初恋对象李露玲。

)《要塞退出之后》写的是抗日战争的故事,江南前敌要塞在撤退中,军事长官张皇失措,溃不成阵。

年轻的沈三宝在战争初期也是非常怯懦,但在与敌人遭遇时反而激发了战斗的意志,两次打死日本骑兵,又枪杀了有汉奸嫌疑的金主任,但最后他却被本连执行军纪的人无罪诛杀。

路翎《洼地上的“战役”》主要内容简介及赏析(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!路翎《洼地上的“战役”》主要内容简介及赏析【导语】:作者简介路翎原名徐嗣兴,1922年1月23日生于江苏省南京市。

中国现当代文学研究odern chineseM67XIANDAI YUWEN2006.04众所周知,路翎作为进步现实主义流派——七月派的最具代表性成员,其影响力是深远的,他创作的小说所构成的独特风貌在现代文学史上已蔚为奇观,为文学的发展,尤其是为现实主义文学的发展提供了一个独特的实践模式与尝试视角。

这不俗成就的取得,这别具一格文学样式的造就,都与当时胡风的文艺理论主张紧紧相连,可以说,它们是路翎对胡风理论孜孜探求与忠诚实践的结晶,是他充分实践胡风理论后取得的成果。

基于此,完全有理由宣称:路翎,一个不折不扣胡风理论的忠诚实践者是也。

本文试图从胡风理论的三个层面来探求路翎所作出过的努力与实践。

一、创作题材的实践——反映真实人生在胡风的理论中,他一直要求“文学能反映真实的现实生活问题,反映现实人生的来源去迹,从中探求出旧的人生的衰亡及其在衰亡过程中的挣扎和痛苦,新的人生的生长及其在生长过程上的欢乐和艰辛,并从中找到伟大文艺的创造源泉,带着真诚走入到人民大众的生活中去”,从而在创作上开拓现实主义的道路,这无疑是为文学创作提供了道路走向。

于是,积极向上的路翎作出了系列的尝试,他从现实主义的角度出发,把目光融注于广大的生活天地中,因此,他的作品里,题材便显得异常地广泛多样了:地主、高利贷者、商人、工人、农民、流浪汉、士兵、说书人、算命先生、知识分子不一而足,他都涉猎,都是他所关注的对象。

在这些人的身上,他力求真实反映他们所具有的最本质特色,最原生态生活状貌,从而探求、呈现出他们在衰亡或生长过程中所经历的悲欢苦乐、迷惘怅然、希冀渴求。

因此,狠毒、自私、卑劣的地主、高利贷者,在路翎的憎恶下显现了丑恶狰狞;愚昧、麻木带有精神奴役创伤的工人、农民、流浪汉,在路翎的同情中也凸现了辛酸无奈,他们的生活命运走向,不时地在社会、在路翎的身边与周遭上演,作者用自己的双眼关注,用自己的双手记录这一幕幕真实演绎的悲欢岁月。

为求得艺术的真实,路翎还特别重视自己的亲身生活体验,尽量从生活的本事中汲取创作的依据和力量。

路翎小说《燃烧的荒地》人物论——以郭子龙、张少清、何秀英为例路翎作为中国现代文学史上风格独异的一位作家,十七岁时便以天才般的笔力创作出近八十万字的青春史诗——《财主底儿女们》。

目前文学史对于路翎的评价也主要集中于这一作品以及中篇小说《饥饿的郭素娥》,而另一部长篇小说《燃烧的荒地》则因为种种原因未得到应有的关注与重视。

事实上,这篇作品较《财主底儿女们》更为成熟、含蓄,较《饥饿的郭素娥》更加雄浑、大气,如果要全面地了解路翎,《燃烧的荒地》将是一部无法回避的重要作品。

《燃烧的荒地》创作于1948年,以抗日战争时期四川一个沉闷的村镇——兴隆场为背景,刻划了几个挣扎在崩溃边缘与命运决斗的底层人物——何秀英、张少清和主人公郭子龙,在他们身上展示出来的生命原始的强力,人民精神奴役的创伤,悲壮而痛苦的漂泊流浪情怀,以及纠缠不休的个人英雄主义情结,形成了路翎小说特有的“情感结构模式”,而人物那种以生命价值感为核心的强烈的生命意识集中体现在这种“情感结构模式”之中。

[1]那么,小说中这种生命意识是如何展现的,是否得到了研究者的关注呢?通过对路翎研究状况的梳理,我们发现先前的研究者在研究中不同程度地涉及到了生命强力、流浪精神、人的灵魂开掘等路翎小说生命意识的构成部分,但论述的重点并不在于生命意识的挖掘,不在于从生命的角度探究路翎笔下的人物。

所以,本文试图以生命意识作为开启路翎小说的钥匙,以小说中人物形象和人物性格为论述依据,具体分析内含在路翎小说中的生命意识的类型及其意义,进而探究其深层律动,彰显出路翎不同于新文学其他作家的独特个性和异质的创作追求。

一悲壮而痛苦的漂泊流浪情怀和乡场式的个人英雄主义情结“流浪者有无穷的天地,万倍于乡场穷人的生涯,有大的痛苦和憎恨,流浪者心灵寂寞而丰富,他在异乡唱家乡的歌,哀顽地荡过风雨平原。

”(《蜗牛在荆棘上》) 这是路翎笔下的流浪者所发出的悲壮的生命的号歌。

《燃烧的荒地》中的郭子龙正是这种“漂泊流浪”性格特质的代言人,是路翎塑造的大批漂泊流浪者的形象中最为典型和深刻的一个。