西方教育的历史与哲学

- 格式:ppt

- 大小:278.50 KB

- 文档页数:37

西方哲学体系简述哲学,并不仅仅是具有卓越思辨能力的个人的鼓励思考,更是有着各种体系盛行过的各种社会性格的产物。

它是组成社会生活和政治生活的一部分。

所以,想要阐述西方哲学体系,就不得不将历史重温,让沉睡的先哲再与我们走一遭时光长廊。

西方哲学史是哲学与科学息息相关、与宗教相互渗透而又相互对立的历史。

正如伯兰特.罗素所说:哲学,乃是某种介乎神学与科学之间的东西。

它和神学一样,包含着人类对于那些迄今仍为确切的知识所不能肯定的事物的思考;但是它又象科学一样是诉之于人类的理性而不是诉之于权威的,不管是传统的权威还是启示的权威。

西方哲学史是哲学与科学息息相关、与宗教相互渗透而又相互对立的历史。

古希腊哲学是在摆脱宗教信仰和神话束缚的过程中诞生的,它从一开始便与科学结成了不可分离的关系,哲学家同时也是科学家。

哲学是从预言过一次日蚀的泰勒斯开始的。

泰勒斯认为万物是由水组成的,他也是米利都学派的代表人物之一。

而另一位代表人物阿那克西曼德则认为,万物都出于一种简单的元质,但是那并不是泰勒斯所提出的水,或者是我们所知道的任何其他的实质。

他更提出一个重要论述:"万物所由之而生的东西,万物消灭后复归于它,这是命运规定了的,因为万物按照时间的秩序,为它们彼此间的不正义而互相偿补"。

最后以为代表人物阿那克西美尼在古代要比阿那克西曼德更受人称赞,他对于毕达哥拉斯以及对于后来许多的思想都有着重要的影响。

泰勒斯、阿那克西曼德和阿那克西美尼的思考可以认为是科学的假说,而且很少表现出来夹杂有任何不恰当的神人同体的愿望和道德的观念。

在苏格拉底之前的哲学家里,毕达哥拉斯建立了一种宗教,主要的教义是灵魂的轮回和吃豆子的罪恶。

他们相信依靠数学可使灵魂升华,与上帝融为一体,万物都包含数,甚至万物都是数,上帝通过数来统治宇宙。

这是毕达哥拉斯学派和其他教派的主要区别。

帕梅尼德斯认为现有的万物是一直都存在的。

没有任何事物会来自与虚无,而已经存在的事物也不会消失于无形。

西方教育的历史发展

西方教育的历史可以追溯至古希腊和罗马时代。

在古希腊,教育被认

为是一个公民的义务,旨在培养一个人完美的身心和道德。

这种教育方式

被称为“希腊式教育”,包括语言、数学、音乐和哲学等领域的学习。

在罗马帝国,教育也被认为是公民的义务,但其目的是为了培养准备

成为政治领导者的年轻人。

罗马教育系统包括语言、律法、历史、修辞学

和哲学等科目的学习。

中世纪时期,教会成为欧洲教育的主要力量。

教育系统包括拉丁语、

神学、经院哲学和传道等科目。

这种教育方式强调信仰和神秘主义。

文艺复兴时期,欧洲开始注重人文主义和普世价值观的教育。

因此,

拉丁语和古希腊文化在教育中得到了重视。

文艺复兴时期的最著名的教育

家是恩里科·费尔范多(Erichthonius)。

近代教育从18世纪开始迅速发展,为工业化和现代经济体系的发展

提供技能。

后来,教育变得更加普及,以满足劳动力市场中的需求。

这种

形势一直持续到21世纪,在当今世界,教育机会已扩大到包括基本教育、职业教育和高等教育在内的各个层面。

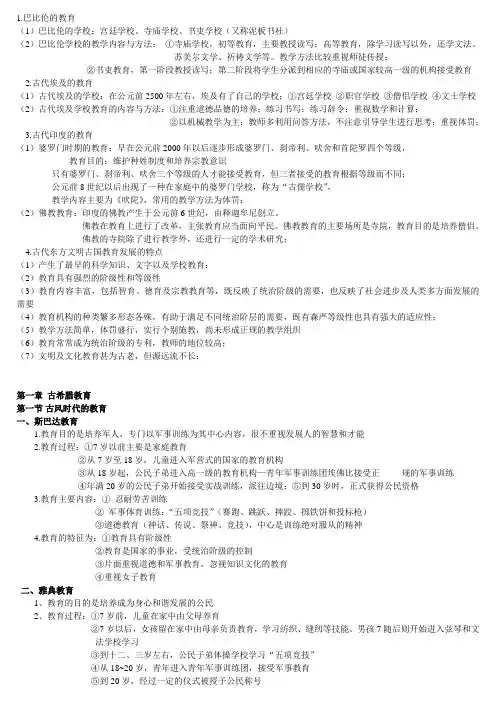

1.巴比伦的教育(1)巴比伦的学校:宫廷学校、寺庙学校、书吏学校(又称泥板书社)(2)巴比伦学校的教学内容与方法:①寺庙学校,初等教育,主要教授读写;高等教育,除学习读写以外,还学文法、苏美尔文学、祈祷文学等。

教学方法比较重视师徒传授;②书吏教育,第一阶段教授读写;第二阶段将学生分派到相应的寺庙或国家较高一级的机构接受教育2.古代埃及的教育(1)古代埃及的学校:在公元前2500年左右,埃及有了自己的学校;①宫廷学校②职官学校③僧侣学校④文士学校(2)古代埃及学校教育的内容与方法:①注重道德品德的培养;练习书写;练习辞令;重视数学和计算;②以机械教学为主;教师多利用问答方法,不注意引导学生进行思考;重视体罚;3.古代印度的教育(1)婆罗门时期的教育:早在公元前2000年以后逐步形成婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗四个等级,教育目的:维护种姓制度和培养宗教意识只有婆罗门、刹帝利、吠舍三个等级的人才能接受教育,但三者接受的教育根据等级而不同;公元前8世纪以后出现了一种在家庭中的婆罗门学校,称为“古儒学校”,教学内容主要为《吠陀》,常用的教学方法为体罚;(2)佛教教育:印度的佛教产生于公元前6世纪,由释迦牟尼创立。

佛教在教育上进行了改革,主张教育应当面向平民。

佛教教育的主要场所是寺院,教育目的是培养僧侣。

佛教的寺院除了进行教学外,还进行一定的学术研究;4.古代东方文明古国教育发展的特点(1)产生了最早的科学知识、文字以及学校教育;(2)教育具有强烈的阶级性和等级性(3)教育内容丰富,包括智育、德育及宗教教育等,既反映了统治阶级的需要,也反映了社会进步及人类多方面发展的需要(4)教育机构的种类繁多形态各殊,有助于满足不同统治阶层的需要,既有森严等级性也具有强大的适应性;(5)教学方法简单,体罚盛行,实行个别施教,尚未形成正规的教学组织(6)教育常常成为统治阶级的专利,教师的地位较高;(7)文明及文化教育甚为古老,但源远流不长;第一章古希腊教育第一节古风时代的教育一、斯巴达教育1.教育目的是培养军人,专门以军事训练为其中心内容,很不重视发展人的智慧和才能2.教育过程:①7岁以前主要是家庭教育②从7岁至18岁,儿童进入军营式的国家的教育机构③从18岁起,公民子弟进入高一级的教育机构—青年军事训练团埃佛比接受正规的军事训练④年满20岁的公民子弟开始接受实战训练,派往边境;⑤到30岁时,正式获得公民资格3.教育主要内容:①忍耐劳苦训练②军事体育训练:“五项竞技”(赛跑、跳跃、摔跤、掷铁饼和投标枪)③道德教育(神话、传说、祭神、竞技),中心是训练绝对服从的精神4.教育的特征为:①教育具有阶级性②教育是国家的事业,受统治阶级的控制③片面重视道德和军事教育,忽视知识文化的教育④重视女子教育二、雅典教育1、教育的目的是培养成为身心和谐发展的公民2、教育过程:①7岁前,儿童在家中由父母养育②7岁以后,女孩留在家中由母亲负责教育,学习纺织、缝纫等技能。

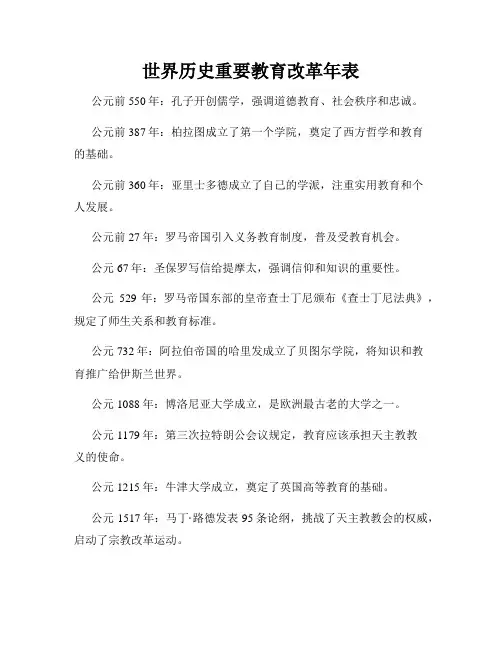

世界历史重要教育改革年表公元前550年:孔子开创儒学,强调道德教育、社会秩序和忠诚。

公元前387年:柏拉图成立了第一个学院,奠定了西方哲学和教育的基础。

公元前360年:亚里士多德成立了自己的学派,注重实用教育和个人发展。

公元前27年:罗马帝国引入义务教育制度,普及受教育机会。

公元67年:圣保罗写信给提摩太,强调信仰和知识的重要性。

公元529年:罗马帝国东部的皇帝查士丁尼颁布《查士丁尼法典》,规定了师生关系和教育标准。

公元732年:阿拉伯帝国的哈里发成立了贝图尔学院,将知识和教育推广给伊斯兰世界。

公元1088年:博洛尼亚大学成立,是欧洲最古老的大学之一。

公元1179年:第三次拉特朗公会议规定,教育应该承担天主教教义的使命。

公元1215年:牛津大学成立,奠定了英国高等教育的基础。

公元1517年:马丁·路德发表95条论纲,挑战了天主教教会的权威,启动了宗教改革运动。

公元1779年:普鲁士国王弗里德里希二世颁布《一般教育法令》,推动普及教育并规范教育体系。

公元1779年:美国大陆国会通过《诺斯兰德法案》,确立了公立学校的重要性。

公元1880年:法国通过普法学校法令,全面普及免费义务教育。

公元1905年:日本通过教育令和学校令,正式实施近代教育体系。

公元1918年:苏联颁布《修正教育法令》,实行普及义务教育和职业技术教育。

公元1944年:世界教育会议在美国新罕布什尔州康科德市召开,明确了教育作为人权的重要性。

公元1948年:联合国通过《世界人权宣言》,将教育列为基本人权。

公元1959年:中国实施“大跃进”期间进行社会主义教育改革,推动了农村教育普及。

公元1960年:美国通过《教育辅助法案》,提供财政支持给低收入学校。

公元1978年:中国推行改革开放,恢复高等教育招生,促进了教育的多元化和国际化。

公元2000年:联合国在世界教育论坛上通过《教育千年发展目标》,旨在实现全球普及义务初等教育。

公元2015年:联合国通过了《可持续发展目标》,将教育列为其中一项重要议题。

山东教师招聘网教育理论:存在主义教育存在主义教育是现代西方教育思想的一个流派。

存在主义哲学产生于第一次世界大战后的德国,第二次世界大战期间传至法国,第二次世界大战后在整个资本主义世界广泛流行,是一种颓废的主观唯心主义哲学。

主要代表人物有德国的海德格尔、雅斯贝斯,法国的萨特和奥地利的市贝尔等。

50年代,美国资产阶级教育家尼勒、莫里斯等把存在主义应用于教育理论,提出了一些主张,于是形成一个教育思想流派。

存在主义以“主观性”为“第一原理”,认为人的存在或者纯粹的自我意识“先于本质”,鼓吹周围世界和“自我”是对立的,因而每个人都是孤立的,充满着“死亡的恐惧”。

由此出发,认为教育应以个人的“自我完成”为目标。

它否认“外界因素”对个性形成的作用,而把个人作为“教育的主体”,鼓吹把“在发现自我的境遇中进行个人的自由发展”作为教育的基本目标。

它认为如果一个教育制度的主要任务是培养一般平凡的学生而不是特殊的学生,势必以庸碌之才代替出类拔萃的“天才”。

因此主张实行“天才教育”,反对普及教育,以便更好地维护资产阶级的统治。

在道德教育上,它否认统一的道德标准,否认道德标准的阶级性,主张让学生“自由选择”道德标准,鼓吹以“自由选择”道德标准为原则的品格教育。

它强调“名副其实的教育实质上就是品格教育”,认为只有这样,才能培养出“一个品格崇高的人’。

这是资产阶级极端个人主义在教育上的一种表现。

它还认为知识的真实性要看他对个人主观的价值,教学应把个人的“主观性”作为出发点。

因此,在教学内容上,它提出“课程的全部重点必须从事物世界转移到人格世界”,特别强调人文学科,要使所有的儿童,除《圣经》以外还要熟悉古代历史和古典著作。

在教学方法上,鼓吹古希腊反动的奴隶主贵族唯心主义哲学家“苏格拉底的办法是理想的教育方式,因为学生用这种方法学到的是他自己肯定的东西”。

在教学组织形式上,则强调“个别对待”。

以上为存在主义教育介绍,希望对大家有所帮助。

西方德育原则与德育方法的历史演变古典时期的:古希腊、古罗马时期德育原则:在西方,古希腊哲学家德谟克利特很重视道德和道德教育,他针对当时诡辩派的言行不一,崇尚空谈,提出了“应该热心地致力于照道德行事”,主张心口一致,表里如一的原则。

古希腊哲学家苏格拉底认为“知识就是美德”,但他反对教给学生现成的道德知识,主张通过师生问答、争辨,启发学生自己从问答中得出结论,作为德性涵养的原则。

方法特点:碎片化的形式存在,没有系统的论述,零散而丰富的存现在思想家的论著中。

比如普罗泰戈拉认为人可以通过教育和训练获得德行,从学生时代就应该通过各种适当的方式培养公正、节制和虔诚的品质,对于那些不学习不接受教诲养成恶习的人,可以采用怒斥、训诫以及法律制裁的方法,以示警戒。

(早期希腊的斯巴达教育,为了达到它的目的,即通过严酷的军事体育操练把氏族贵族的子弟训练成为体格强壮的武士,对学生进行强制的政治道德灌输和严酷的身心磨炼,以求学生形成勇敢、坚韧、顺从和爱国的品格。

)苏格拉底提出“美德即知识”,把知识与道德等同起来,认为智慧的人必然是有美德的人。

美德由教育而来,教育的目的,即在于通过认识自己达到获得知识,最终成为有智慧、有完善道德的人。

美德教育的主要方法是“精神助产术”,通过问答、交谈或争辩的方法来宣传自己的观点,而不是直接向学生传授各种具体知识。

先要向学生提出问题,回答错了,也不直接指出错在什么地方和为什么错了,而只是提出暗示性的补充问题,使对方不得不承认答案的荒谬和处于自相矛盾的地步。

这样交相争辩,最后迫使对方承认无知,并从引导和暗示中,得出正确的答案。

这是一种要求学生和教师共同讨论,互相启发、共同寻求正确答案的方法,它有助于激发学生积极思考、判断,寻找正确答案。

亚里士多德则提出,人生追求至善,及人的心灵合乎德性的活动。

道德教育只能通过训练养成习惯。

人们达善成德的方法在于社会的教育和训练。

他说“理智的德性,是由于训练产生和增长的(必须经过时间和经验),道德的德行是习惯的结果”,“一切德性通过习惯而生成,通过习惯而毁灭”,这种“品德——习惯”的教化方式在西方的德育中占有举足轻重的地位。

西方的教育或教学方法一、以色列——质疑式教育以色列是一个伟大的国家,在多年的战乱、长期的漂泊中不仅没有倒下,还奇迹般地在军事、教育、科技等领域取得了巨大成就。

很多人把以色列称为“教育王国”,就是因为他们比其他国家更重视教育。

而在我看来,以色列“质疑式”的教育方法,尤其值得中国借鉴。

以色列人非常重视“提问”。

其前教育部部长就曾说过:“在以色列,人们不喜欢沉默,喜欢问问题,喜欢对话和争辩。

每天不提出新问题的人是没有资格睡觉的。

鼓励学生踊跃提问,这是教育至关重要的一点。

我们不会规定标准答案,问题的答案往往不止一个,有的甚至无解。

”据说,以色列孩子放学回家,妈妈问的第一句话不是“你今天学到什么,考了几分?”而是“你今天问了老师什么问题?”在以色列人看来,问题比答案重要得多。

为什么以色列人如此重视提问题?这是因为,提问等同于挑战权威,等同于独立思考。

这种“勇敢追求真理”的精神,恰恰是犹太人性格的最好体现。

质疑教育带来的直接结果就是推动了创新思维的发展。

虽然以色列的人口不足900万人,但却堪称世界创新强国,在短短几十年时间全面崛起,被誉为“创业与智慧的国度”。

二、芬兰——跨学科教育所谓“跨学科教学”,就是跨越学科之间的界限,在注重学科内在逻辑的基础上建立学科之间的联系,并将学科进行整合,进而在教学实践中实施整合后的多学科融合教学。

在芬兰,学校要求学生每年至少参加一次跨学科学习。

以“庆祝芬兰独立100年”为例,老师带领着孩子们围绕着这一话题,从不同角度共同研究芬兰的文化和历史,在这其中,学生学到了地理、历史、语言、音乐等等多种学科的知识。

三、法国——哲学教育今年,法国出台了一项教育改革措施,令世界震惊。

从2019年开始,法国高考不再把数学课继续设为必考科目。

现在只有两项必考科目,分别是语文和哲学。

事实上,在此之前,法国就已经是全球唯一一个将哲学列入中学毕业会考必考项目的国家。

对于文科考生来说,哲学考试的成绩在所有成绩中最为重要,由此可见法国对哲学的重视程度。

外国教育史课程讲义17——现代欧美教育思潮19世纪和20世纪初,在欧美国家教育理论中,占据统治地位的是以德国教育家赫尔巴特为代表的教育理论。

1899年,实用主义教育的创始人,美国教育家杜威在《学校与社会》一书中,第一次使用“传统教育”一词来表示以赫尔巴特为代表的教育理论,并对其进行了批判,同时把他自己所主张的教育理论称为“现代教育”。

此后,在现代欧美教育理论中,开始出现了“传统教育”和“现代教育”的概念,并引起了“现代教育”理论和“传统教育”理论的反复论争。

随着20世纪社会政治、经济和科学文化的发展,特别是在第二次世界大战后,由于科学技术的突飞猛进,许多新兴学科的兴起,以及教育改革和发展的新要求,在欧美国家中先后出现了一些新的教育思想流派。

它们是西方现代工业文明中社会发展的产物。

它们力图从不同角度对教育的理论或实际问题作出各自的阐述,从而形成了空前活跃的教育思潮。

第一节改造主义教育改造主义教育是在20世纪30年代从实用主义教育和进步教育中逐渐分化出来,到50年代形成的一种独立的教育思想。

改造主义教育家自称是进步教育的真正继承者和亲密的盟友。

改造主义教育也以实用主义教育的一个分支而著称。

在1929年资本主义世界经济危机之后,美国经济萧条,社会动荡。

当时在美国教育界占据主导地位并产生广泛影响的实用主义教育和进步教育,首当其冲地因其强调以学生的直接经验为中心的教育而未能妥善处理社会改造问题受到了严厉的批评。

因此,一些原来坚持“儿童中心”理论的教育家在美国总统罗斯福推行的“新政”政策下,要求学校更加注意它的社会责任。

在1932年的进步教育协会全国代表大会上,康茨(G.S.Counts)作了题为《学校敢于建立一个新的社会秩序吗?》的著名演说,对当时的美国学校教育提出了挑战。

1934年10月,康茨又和拉格(H.O.Rugg)’等人组成一个称为“拓荒思想家”的团体并创办教育刊物——《社会拓荒者》。

他们在实用主义哲学的基础上,对实用主义教育和“进步教育”理论的具体论述作了修正,主张教育要少强调“儿童中心”,多强调“社会中心”,少关心“个人生长”,多关心“社会改造”。

最全的西方自然主义教育思想的演变西方历史上首次论述自然主义教育思想的是古希腊的柏拉图。

他认为外来的教育不是真正的教育,真正的教育是将存在于学生身上的潜力吸引出来的过程。

“知识的种子存在于每个人的心灵之中,教师的作用是帮助学生自己去发现真理,教师的任务是帮助心灵走向光明,这是完全自然的运动”。

自然教育是实现理想国的重要手段。

亚里士多德在历史上首次提出了“教育遵循自然"的原则。

提出在教育过程中要注意儿童心理发展的自然特点,主张按照儿童心理发展的规律对儿童进行分阶段教育,提倡对学生进行和谐全面发展的教育。

到文艺复兴时期,“教育学之父夸美纽斯明确提出了教育适应自然原则,并且将其作为贯穿整个教育体系的一条根本的指导性原则。

夸美纽斯的“自然”有两方面的含义。

一是自然界存在的普遍顺序。

教育的秩序应以自然为鉴,模仿自然,适应自然应从儿童时期开始。

二是人的自然本性和儿童年龄特征。

教育要适应人的天性,适合人的年龄,使每个人的智力都能得到充分的发展。

德国教育家康德也提出了自己的自然主义教育主张。

在他看来,人的所有自然禀賦都有待于发展,“人是唯一需要教育的动物”,教育的根本任务在于充分发展人的自然禀赋,使人人都成为自身、成为本来的自我并得到自我完善。

卢梭是自然主义教育思想的主要代表,其主要著作有《爱弥儿》其教育思想的核心概念为自然教育。

自然教育的目的是培养“自然人”。

他指出,“教育有三个来源:或来自自然,或来自人,或来自事物。

人的器官和能力的内在发展是自然的教育,学习利用这种器官和能力发展是人的教育,从周围事物经验中获得的是事物的教育。

“在这三种教育中,应该以自然的教育为中心,使事物的教育和人的教育服从于自然的教育,使这三方面教育相互配合并趋于自然的目标,才能使儿享受到良好的教育。

卢梭的自然主义思想对德国哲学家康德的影响很大:康德的《教育论》一书,其思想精神直承卢梭。

书中屡次介绍卢梭的教育思想,其重视儿童青少年身心之养护、发展及其民主主义的教育思想,都是卢梭教育思想的“灵魂”。

西方哲学史教学大纲一、引言

西方哲学史教学的重要性和目的

研究西方哲学史的意义

教学目标和学习要点

二、古希腊哲学的起源与发展

1. 古希腊哲学的背景和前提条件

2. 初期哲学家及其思想

3. 苏格拉底和他的学生

4. 柏拉图的理念主义哲学

5. 亚里士多德的形而上学和逻辑学

三、中世纪哲学的兴盛与纷争

1. 基督教哲学的兴起

2. 哲学与神学的关系

3. 彼得·康坦的哲学思想

4. 理性主义与经院哲学的辩证

5. 托马斯·阿奎那的理性主义哲学

四、文艺复兴与启蒙时代的哲学变革

1. 文艺复兴对哲学的影响

2. 基础主义和经验主义的争论

3. 笛卡尔的唯理主义思想

4. 洛克的经验主义哲学

5. 康德的启蒙哲学和批判哲学

五、近代哲学的分歧与发展

1. 德国古典哲学的显学派

2. 哈威洛克和实用主义的兴起

3. 尼采和存在主义的兴起

4. 康德的后继者和重建批判哲学

5. 西方哲学的多元化与当代分歧

六、现代西方哲学的主要流派与思潮

1. 逻辑实证主义与分析哲学

2. 语言哲学与诗性转向

3. 结构主义和后现代哲学

4. 弗洛伊德与精神分析学

5. 当代伦理学与政治哲学

七、西方哲学史的影响及其现实意义

1. 西方哲学史的传播与影响

2. 西方哲学史对现代科学的影响

3. 西方哲学史在当代社会中的意义

4. 西方哲学史对个人思考和人文素养的培养结语

回顾西方哲学史的学习内容和过程

总结西方哲学史对学生的借鉴和启示

展望西方哲学史教学的未来发展。

普洛塔格拉智者派代表人物提出“人是万物的尺度”苏格拉底(前469-前399)古希腊目的:培养治国人才教育主题:伦理道德“知识即道德”是其最重要的命题苏格拉底方法:把教师比喻成“知识的产婆”“苏格拉底法”被称为“产婆术”柏拉图(前427-前347)古希腊《理想国》《法律篇》认为学习即回忆教育的最高目标是培养哲学家兼政治家哲学王亚里士多德(前384-前322)古希腊《伦理学》《政治学》灵魂论与教育理性部分思维、理解、判断非理性部分植物的灵魂(营养、生长、发育)动物的灵魂(本能、情感、欲望)西塞罗(前106-前43)罗马培养雄辩家通过实际观摩获取雄辩知识昆体良(35-100)罗马《论演说家的教育》西方教育史上第一本专门研究教育理论的著作奥古斯丁(354-430)罗马《忏悔录》原罪伦所有人带着原罪来到世界禁欲思想拉伯雷(1493-1553) 法国《巨人传》法国人文主义的代表人物抨击封建统治、教会权威,经院哲学名言:没有理解的知识,等于灵魂的废物马丁*路德(1483-1546)德国主张普及初等义务教育,对贫苦儿童免费,更重视宗教和道德教育洛克(1632-1704)英国《教育漫画》教育作用:白板说反对天赋观念教育目的:培养绅士不能通过学校,需要通过家庭培育绅士教育内容:体育:教育的第一位“健康之精神寓于健康之身体”德育:重视榜样和示范作用,强调说理,重视练习对形成习惯的作用;智育:第一次较为明确地提出了包含德智体三育的教育体系。

倡导:及早实践、反对体罚、重视榜样作用、主张用宗教思想规约儿童。

斯宾塞(1820-1903)英国《教育论》提出知识最有价值的命题,批判传统的“绅士教育”目的:为未来“完满生活”作准备首次鲜明而正确地表达了智育、德育、体育三个教育学的基本范畴,批判了传统的古典主义教育,提出了科学知识最有价值的卓越见解。

缺点:过于强调自然科学,忽视人文科学,课程功利色彩浓厚。

爱尔维修(1715-1771)法国提出“教育万能论”否定遗传因素的作用。