水环境变化下泥沙颗粒的界面作用特征研究

- 格式:docx

- 大小:43.58 KB

- 文档页数:11

河流泥沙变化规律及其对环境的影响河流是地球上最宝贵的自然资产之一,对于物种生态系统和人类社会有着重要影响。

河流是淡水资源的重要来源,并为农业、工业、交通、观光和娱乐等产业提供了重要的支持。

然而,河流沉积物变化的规律对环境稳定性的影响却是不可忽视的问题。

本文旨在分析河流沉积物变化的规律及其对环境的影响。

一、河流沉积物的来源和组成河流沉积物主要源于两个方面:一是岸边和河道中的岩石、石头、草木和泥土等天然物质;二是溪流中冲刷下来的泥沙和土壤以及附近地区的农业、工业和城市废水。

河流沉积物主要由砾石、沙粒、泥板、黏土和有机物质等组成。

这些沉积物可以通过人工和自然力量的运动转移到不同的地貌区域和不同的水域环境中。

沙和泥沈积是代表性的河流沉积物,在纵向分布上互相依存,沙粒沉积在上游区域,而细小的泥沙则主要在下游区域沉积。

二、河流沉积物变化的规律河流沉积物的变化与多种因素有关,包括流量、降雨、输入量、流速、沉积作用、生态因素等。

以下内容将着重探讨这些因素的影响。

1. 流量河流的流量是影响沉积物变化的重要因素。

径流量的变化不仅仅改变了输移能力、搬运才华和侵蚀能力,同时也影响了河床的粒子分选和沉积速率等物理过程。

2. 降雨降雨量会对河流搬运力造成影响,同时也会增加河流的风险。

如果降雨量小于径流量,部分水分会通过地下水层附近的地面径流来到河流中,并且水质不会因为降雨而发生明显的变化。

3. 输入量输入量包括从河床、岸边和上游输入的沉积物和生物质量等。

沉积物的输送由利用流量、悬浮物、水速、水体深度、枯水期等条件的径流来驱动。

如果输入量变化很大,则会影响底部通量的吸附和吸附过程,使它们在环境中的固定性和可行性产生变化。

4. 流速河流的流速会影响沉积物的运动和传输。

一般来说,流速越快,泥沙的径流距离越远。

在慢流的条件下,稳定地假设岸边和底端质点的间隔相等以及它们耗费同等的时间通过实际沉积物碰撞和沉积进程,也就是说在同等温度、官能群和环境下,不同的大气沉积速率下,不同的碰撞速度和沉积速度等条件下,密度初始值相同的沉积物粒径在沉积区的垂直径向分布是相同的。

泥沙流运动规律的研究与模拟一、引言泥沙流是指河流中悬浮的泥沙颗粒在水流的作用下产生的一种流动形态。

泥沙流的产生对于河流的环境和生态产生了深刻的影响,因此泥沙流运动规律的研究对于水利工程、生态环境等领域具有重要的意义。

本文将对泥沙流运动规律的研究与模拟进行探讨。

二、泥沙流运动规律的研究1.泥沙流运动的分类根据泥沙流内部物理特点的不同,泥沙流运动可以分为四种类型:均匀流动、层状流动、密度流动和浅滩流动。

均匀流动是指泥沙颗粒的浓度相等,无论在垂直方向或水平方向上,泥沙流的浓度分布都呈现均匀的状态。

层状流动是指泥沙颗粒在垂直方向上存在着一定的分布,通常为浓密层和稀疏层的叠加。

密度流动是指由于泥沙颗粒的密度和水的密度存在差异而产生的流动,流经河道断面时呈俯冲形状态。

浅滩流动是指泥沙颗粒悬浮状态下流经浅滩时,泥沙颗粒会沉积在浅滩上,形成浅滩面上的泥沙流。

2.泥沙流运动的基本特征泥沙流运动的基本特征是泥沙颗粒的浓度、流速和底面负荷,而泥沙流的速度、浓度和质量通常分别用平均流速、平均浓度和流量来衡量。

在泥沙流的运动过程中,由于水流和泥沙颗粒之间相互作用,泥沙颗粒会发生弥散、沉淀和输移等一系列现象。

3.泥沙流运动的影响因素泥沙流运动的影响因素包括流量、流速、泥沙颗粒的大小、质量和型态等。

其中,流量和流速是泥沙流的重要参数,泥沙颗粒的大小、质量和型态是影响泥沙流输移和沉积特征的重要因素。

4.泥沙流运动的数学模型泥沙流运动的数学模型包括动力学模型和输移模型。

动力学模型是基于质量、动量和能量守恒原理建立的,用来描述泥沙颗粒在水流中的加速度和速度随时间的变化。

输移模型是基于泥沙颗粒在水流中的输移过程建立的,用来描述泥沙颗粒在水流中的输移路径和输移机制。

三、泥沙流的模拟泥沙流的模拟可以通过物理模型和数值模型两种方式进行。

1.物理模型物理模型是基于实验进行的,通常采用室内或室外的实验田进行模拟。

物理模型对实验条件要求较高,但实验仿真效果更加真实,并且可以对实验中各个参数进行实时监测和调节。

泥沙在水体中对流扩散运动特性的数值研究模拟的开题报告一、选题背景泥沙是河流和水体中的主要物质之一,它们的运动和扩散特性对环境的影响十分重要。

在近年来的河流治理和流域防洪工作中,对泥沙的运动规律和扩散特性进行研究已经成为必不可少的工作。

本文将采用数值模拟方法研究泥沙在水体中的对流扩散运动特性,以期对泥沙在水体中的输移形态及其影响因素有更全面的认识。

二、研究意义目前,对泥沙的运动和扩散特性的研究主要依赖于实验室和野外观测,这种方法存在时间和空间上的限制。

而数值模拟方法由于具有无时无刻的连续性、可重复性和低成本等优势,使得其成为了研究泥沙运动规律和扩散特性的有效手段。

通过选择合适的数值模型和数值方法,可以得到泥沙在水体中的流动特性、输移规律及其影响因素等详细信息,从而在河流治理、流域规划以及环境保护等方面提供科学依据。

三、研究方法本文将采用数值模拟方法研究泥沙在水体中的对流扩散运动特性。

数值模型将基于流体力学方程和质量守恒方程,通过计算机模拟泥沙在水体中的运动与传输过程。

主要包括以下步骤:1.建立数值模型:根据泥沙在水体中的运动规律和扩散特性建立数学模型,以形式化和标准化的方式描述泥沙的输移过程。

2.选择数值方法:根据泥沙输移的物理特性以及数值模型的形式,选择适合的数值方法进行离散化求解。

3.处理边界条件:根据实际情况,对数值模拟的边界条件进行处理,包括进口流量、边界波浪、底面底层阻力等。

4.调整模型参数:对数值模拟过程中的各种参数进行调整,以保证数值模拟结果的准确性和稳定性。

5.数值模拟实验:进行一系列数值模拟实验,对泥沙的输移规律和影响因素进行详细研究。

四、研究内容和预期结果本文主要研究泥沙在水体中的对流扩散运动特性,通过数值模拟实验,研究泥沙在水体中的输移形态及其影响因素,主要涉及以下几个方面:1.泥沙在不同流速和深度下的输移规律。

2.泥沙在不同河道形状和底质状况下的输移规律。

3.泥沙在不同水力条件下的输移规律以及输移倾向性。

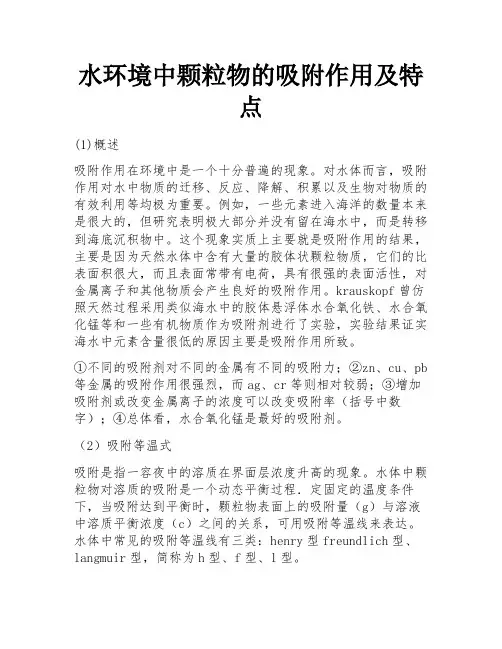

水环境中颗粒物的吸附作用及特点(1)概述吸附作用在环境中是一个十分普遍的现象。

对水体而言,吸附作用对水中物质的迁移、反应、降解、积累以及生物对物质的有效利用等均极为重要。

例如,一些元素进入海洋的数量本来是很大的,但研究表明极大部分并没有留在海水中,而是转移到海底沉积物中。

这个现象实质上主要就是吸附作用的结果,主要是因为天然水体中含有大量的胶体状颗粒物质,它们的比表面积很大,而且表面常带有电荷,具有很强的表面活性,对金属离子和其他物质会产生良好的吸附作用。

krauskopf曾仿照天然过程采用类似海水中的胶体悬浮体水合氧化铁、水合氧化锰等和一些有机物质作为吸附剂进行了实验,实验结果证实海水中元素含量很低的原因主要是吸附作用所致。

①不同的吸附剂对不同的金属有不同的吸附力;②zn、cu、pb 等金属的吸附作用很强烈,而ag、cr等则相对较弱;③增加吸附剂或改变金属离子的浓度可以改变吸附率(括号中数字);④总体看,水合氧化锰是最好的吸附剂。

(2)吸附等温式吸附是指一容夜中的溶质在界面层浓度升高的现象。

水体中颗粒物对溶质的吸附是一个动态平衡过程.定固定的温度条件下,当吸附达到平衡时,颗粒物表面上的吸附量(g)与溶液中溶质平衡浓度(c)之间的关系,可用吸附等温线来表达。

水体中常见的吸附等温线有三类:henry型freundlich型、langmuir型,简称为h型、f型、l型。

h型等温线为直线型,其等温式为:g=kc式中k——分配系数。

等温式表明,溶质以固定的比例在吸附剂和溶液之间分配。

h型等温式为:g=kc1/n式中k、n——特性常数。

若两侧取对数,则有:1gg=1gk+1/nlgc。

以igg对1gc作图可得一直线。

lgk为截距,因此,r值是c=1的吸附量,它可以大致表示吸附能力的强弱。

1/n为斜率,它表示吸附量随浓度增长的强度哀鉴里线不能给出饱和吸附量。

使用该公式时应注意该公式只适用于浓度不大不小的溶液。

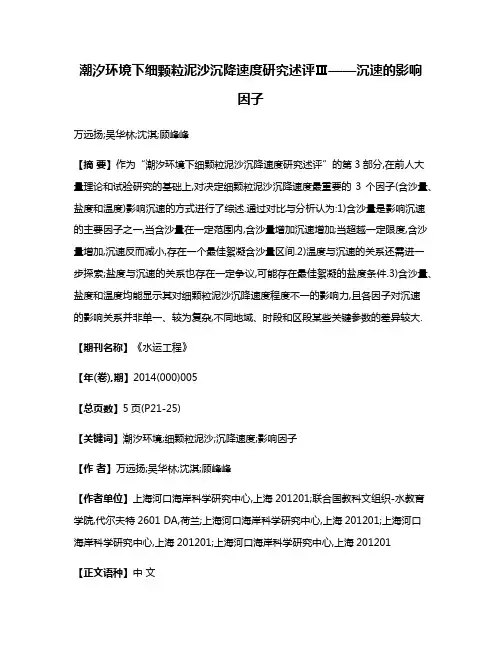

潮汐环境下细颗粒泥沙沉降速度研究述评Ⅲ——沉速的影响因子万远扬;吴华林;沈淇;顾峰峰【摘要】作为“潮汐环境下细颗粒泥沙沉降速度研究述评”的第3部分,在前人大量理论和试验研究的基础上,对决定细颗粒泥沙沉降速度最重要的3个因子(含沙量、盐度和温度)影响沉速的方式进行了综述.通过对比与分析认为:1)含沙量是影响沉速的主要因子之一,当含沙量在一定范围内,含沙量增加沉速增加;当超越一定限度,含沙量增加,沉速反而减小,存在一个最佳絮凝含沙量区间.2)温度与沉速的关系还需进一步探索;盐度与沉速的关系也存在一定争议,可能存在最佳絮凝的盐度条件.3)含沙量、盐度和温度均能显示其对细颗粒泥沙沉降速度程度不一的影响力,且各因子对沉速的影响关系并非单一、较为复杂,不同地域、时段和区段某些关键参数的差异较大.【期刊名称】《水运工程》【年(卷),期】2014(000)005【总页数】5页(P21-25)【关键词】潮汐环境;细颗粒泥沙;沉降速度;影响因子【作者】万远扬;吴华林;沈淇;顾峰峰【作者单位】上海河口海岸科学研究中心,上海201201;联合国教科文组织-水教育学院,代尔夫特2601 DA,荷兰;上海河口海岸科学研究中心,上海201201;上海河口海岸科学研究中心,上海201201;上海河口海岸科学研究中心,上海201201【正文语种】中文【中图分类】TV856作为“潮汐环境下细颗粒泥沙沉降速度研究述评”的第3部分,本文是在前人大量研究的基础上,筛选出了普遍认为的、决定细颗粒泥沙沉降速度最重要的3个因子:含沙量、盐度和温度。

并讨论了这3个决定因子对沉降速度的贡献。

由于不同研究者所研究的区域不一样,水样沙样选择不一样,控制条件不一样,测量手段、计算方法也不一样,得到的不同因子对沉速影响定性定量结果也差异很大。

这里将主要分析含沙量、水温、盐度3个讨论最多的因子对沉速的影响。

细颗粒泥沙沉降特性与粗颗粒明显不同的是,当背景泥沙浓度变化时,颗粒的碰撞、絮凝等会显著改变沉降速度。

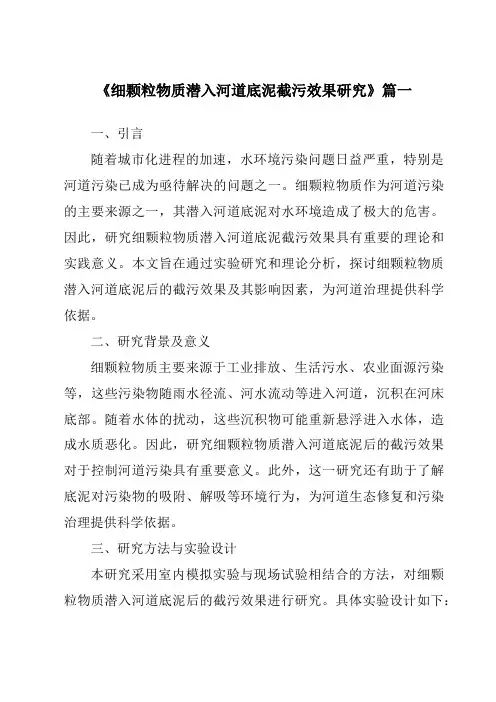

《细颗粒物质潜入河道底泥截污效果研究》篇一一、引言随着城市化进程的加速,水环境污染问题日益严重,特别是河道污染已成为亟待解决的问题之一。

细颗粒物质作为河道污染的主要来源之一,其潜入河道底泥对水环境造成了极大的危害。

因此,研究细颗粒物质潜入河道底泥截污效果具有重要的理论和实践意义。

本文旨在通过实验研究和理论分析,探讨细颗粒物质潜入河道底泥后的截污效果及其影响因素,为河道治理提供科学依据。

二、研究背景及意义细颗粒物质主要来源于工业排放、生活污水、农业面源污染等,这些污染物随雨水径流、河水流动等进入河道,沉积在河床底部。

随着水体的扰动,这些沉积物可能重新悬浮进入水体,造成水质恶化。

因此,研究细颗粒物质潜入河道底泥后的截污效果对于控制河道污染具有重要意义。

此外,这一研究还有助于了解底泥对污染物的吸附、解吸等环境行为,为河道生态修复和污染治理提供科学依据。

三、研究方法与实验设计本研究采用室内模拟实验与现场试验相结合的方法,对细颗粒物质潜入河道底泥后的截污效果进行研究。

具体实验设计如下:1. 室内模拟实验:选取不同来源、粒径的细颗粒物质,模拟其在河道底泥中的沉积过程。

通过改变水质条件(如污染物种类、浓度、pH值等),观察底泥对污染物的吸附、解吸等环境行为。

2. 现场试验:选择具有代表性的河道进行现场试验,采集底泥样品,分析其理化性质。

通过定期监测河道水质变化,了解细颗粒物质潜入底泥后的截污效果。

四、实验结果与分析1. 室内模拟实验结果:(1)底泥对不同污染物的吸附能力存在差异,其中重金属、有机物等难降解污染物的吸附能力较强。

(2)底泥对污染物的吸附能力受水质条件影响,如pH值、污染物浓度等。

在酸性条件下,底泥对污染物的吸附能力较弱;在污染物浓度较高时,底泥的吸附能力达到饱和,部分污染物可能重新悬浮进入水体。

(3)细颗粒物质在河道底泥中的沉积过程受水流、风力等因素影响,不同粒径的细颗粒物质在底泥中的分布和稳定性存在差异。

《细颗粒物质潜入河道底泥截污效果研究》篇一一、引言随着城市化进程的加速,工业生产和人类活动的不断增多,水环境污染问题愈发突出。

河道底泥中的细颗粒物质成为了水质污染的主要源头之一。

这些细颗粒物质通常带有大量有害物质,通过河水的冲刷、扩散和沉积,对水环境产生严重影响。

因此,研究细颗粒物质潜入河道底泥的截污效果,对于保护水环境、改善水质具有重要意义。

二、研究背景与意义河道底泥中的细颗粒物质主要来源于工业废水、生活污水、农业排放等。

这些细颗粒物质含有重金属、有机物、营养盐等有害物质,一旦进入水体,将严重影响水生态环境和人类健康。

因此,研究细颗粒物质潜入河道底泥的截污效果,不仅可以有效控制水体污染,还可以为水环境治理提供科学依据和技术支持。

三、研究方法本研究采用实验室模拟和实地观测相结合的方法,对细颗粒物质潜入河道底泥的截污效果进行研究。

具体步骤如下:1. 实验室模拟:通过配置不同浓度、不同种类的细颗粒物质溶液,模拟细颗粒物质潜入河道底泥的过程。

在实验室条件下,观察细颗粒物质在底泥中的沉积、扩散和截留情况。

2. 实地观测:选择具有代表性的河道进行实地观测,收集底泥样品和河水样品,分析细颗粒物质的含量、分布和迁移规律。

同时,对河道底泥的截污效果进行实地评估。

四、实验结果与分析1. 实验室模拟结果通过实验室模拟,我们发现细颗粒物质在潜入河道底泥后,会迅速沉积并扩散。

在一定的时间内,细颗粒物质会被底泥中的微生物、粘土矿物等吸附和截留。

不同种类、不同浓度的细颗粒物质在底泥中的沉积、扩散和截留情况存在差异。

2. 实地观测结果在实地观测中,我们发现河道底泥中细颗粒物质的含量较高,且分布不均。

细颗粒物质在河水的冲刷下,会发生迁移和扩散。

同时,河道底泥对细颗粒物质具有一定的截留作用,可以有效减少细颗粒物质向水体的释放。

五、讨论根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 细颗粒物质潜入河道底泥后,会迅速沉积并扩散。

底泥中的微生物、粘土矿物等对细颗粒物质具有吸附和截留作用。

河道底泥的环境研究简介1. 引言1.1 研究背景河道底泥是河流中淤积在河床上的泥沙、有机质等物质的总称,它是河流生态系统的重要组成部分。

随着城市化进程加快和工业化污染的不断加剧,河道底泥污染问题日益突出,对水体质量和生态环境造成严重影响,引起了人们的高度关注。

为了更好地探讨河道底泥的环境问题,有必要开展深入的研究和探讨。

河道底泥是河流中的重要污染源之一,其中含有大量的重金属、有机物等有害物质,对水生生物以及人类健康构成潜在风险。

由于底泥吸附能力强,有害物质容易积累在长期受到底泥污染的水体将无法恢复健康状态。

加强对河道底泥的环境研究,探索有效的处理和管理方法,对于净化水环境、保护水生生物和维护人类健康具有重要意义。

本文旨在梳理河道底泥的来源、成分、环境影响、处理方法、保护与管理等相关内容,为进一步探讨河道底泥的环境问题提供参考。

1.2 研究目的河道底泥是河流中积聚的泥沙颗粒和有机物质,对河流生态系统的健康和水质有着重要影响。

本文旨在通过深入研究河道底泥的来源、成分、环境影响、处理方法、保护与管理等方面,探讨河道底泥对环境的影响及如何有效保护和管理河道底泥资源。

具体研究目的包括:1.了解河道底泥的主要来源,探讨不同因素对底泥生成的影响;2.分析河道底泥的成分特点,揭示不同成分对水质和生态系统的影响;3.探讨河道底泥对水生植物、底栖动物、鱼类等生态系统的影响,评估底泥对水体水质的影响;4.总结各种处理方法对河道底泥的有效性及环境影响;5.探讨如何科学保护和管理河道底泥资源,实现水环境的可持续发展。

1.3 研究意义河道底泥是河流生态系统中不可忽视的重要组成部分,其对环境的影响十分直接和显著。

对河道底泥进行环境研究具有重要的意义。

深入研究河道底泥的来源、成分和环境影响,可以更好地认识底泥在河流生态系统中的作用和地位。

研究不同来源和成分的河道底泥对水质、生物多样性和人类健康等方面的影响,有助于科学地评估河道底泥对环境的潜在风险。

地质地形知识:研究地球上的河流泥沙运动地球上的河流泥沙运动是地质地形学中的一个重要研究领域。

河流泥沙运动是指河水中含有的泥沙、砂石等颗粒物质,在河道中通过水力和重力的作用下进行的多种运动形式。

这种运动不仅对于河流的形态和地貌的形成具有关键影响,同时也在生态环境和土地利用等方面产生了广泛的影响。

河流泥沙运动的机理和影响因素河流泥沙运动是由河水流动力学和水体粒子稳定原理联合作用的结果。

流动力学方面,泥沙颗粒在河道中的运动是由河水流速的差异和水力扰动的作用下产生的。

水体粒子稳定原理是指泥沙颗粒在水体中能保持相对稳定的位置,越小的颗粒越难保持稳定。

河流泥沙运动受多种因素的影响,主要包括河水流速、河道坡度、泥沙颗粒大小和砂粒度。

其中河水流速是决定泥沙颗粒在流体中移动的关键因素,速度越快,颗粒的移动越迅速。

河道坡度是泥沙颗粒始终在向下流动的重要原因,坡度越大,流速越快,泥沙颗粒的运动越迅速。

泥沙颗粒大小也会影响其在河水中的运动性质,由于机械力的不同,不同大小的泥沙颗粒具有不同的特点。

而砂粒度影响泥沙颗粒的堆积和运动,砂粒度主要是指沉积在河床下方的砂粒的大小,影响着泥沙颗粒在河床中的沉积、侵蚀和运动。

泥沙颗粒的运动形式河流泥沙运动的形式主要包括切向流动和横向作用两种。

切向流动是指泥沙颗粒在水流方向上进行的运动,其中包括泥沙颗粒的输运、悬移和底部载荷沉积。

而横向作用指的是横向的水流动力对泥沙颗粒的作用,泥沙颗粒会随着水流的横向变化而发生运动,产生的结果包括点滴侵蚀和岸边侵蚀等。

此外,泥沙颗粒的运动还会形成塑性形变和碎屑磨损等。

这些形成的特征在不同环境下展现出不同的特点。

河流泥沙运动对生态环境和土地利用的影响河流泥沙运动对生态环境和土地利用产生了广泛的影响。

在河流生态系统中,泥沙颗粒的输运对于水生动植物和生态环境的平衡性具有关键影响,对于鱼类和其他水生生物的生长和繁殖环境也有着重要的影响。

此外,泥沙颗粒的沉积也对流域土地利用的产生了影响。

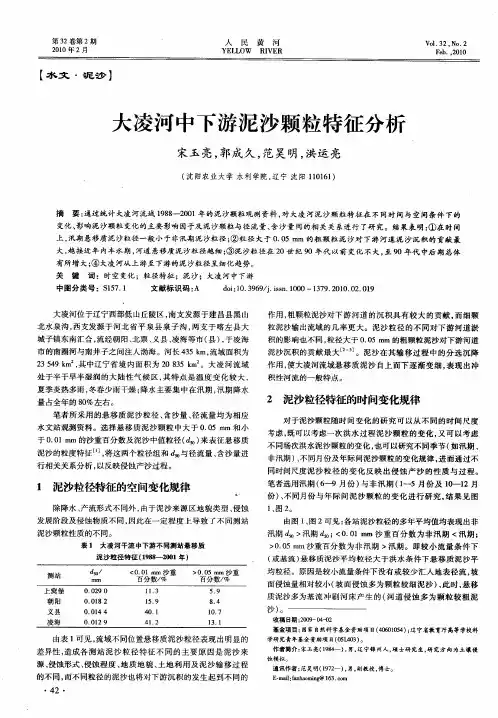

泥沙研究 2010年2月Journal of Sedi m ent Research第1期黄河泥沙对水质的影响研究进展孙剑辉1,2,柴艳1,王国良1,张干2,李军2(11河南师范大学化学与环境科学学院河南省环境污染控制重点实验室,河南新乡 453007;21中国科学院广州地球化学研究所有机地球化学国家重点实验室,广东广州 510640)摘要:系统地总结了黄河泥沙的粒度组成、矿物组成、化学组成和电化学性质等基本特征,着重评述了黄河泥沙的吸附效应对水质产生的巨大影响及泥沙污染水质模型的研究进展,提出了该研究领域今后发展方向的重点:大力开展和加强优先控制污染物在水体中的种类、形态、含量、分布、迁移、转化和归宿研究、黄河水质主要参数监测方法、评价方法与评价标准研究和泥沙污染机理模型研究。

关键词:黄河泥沙;水质污染;研究进展中图分类号:T V141 文献标识码:B 文章编号:04682155X(2010)0120072209河流泥沙是地球化学元素由陆地向海洋输送的重要载体,是河流水生物的重要食物来源,是水环境的重要组成部分。

对河流水环境和水质而言,河流泥沙不仅本身就是水体污染物,而且通常具有较大的比表面,含有大量活性官能团,因而成为水体中微量污染物的主要载体,在很大程度上决定着这些污染物在水体中的迁移、转化和生物效应等。

因此,传统的只关注上覆水溶液的水质评价和管理方法越来越受到怀疑和指责[1],由联合国环境规划署、联合国教科文组织和世界卫生组织共同制定的最新水质评价指南已经突出强调了泥沙在水质评价中的作用[2]。

黄河是世界上罕见的多泥沙河流,其入海年输沙量的多年平均值为10×108t,占世界第二位[3],占我国大陆境内入海河流输沙量的46%,长期以来黄河巨大的泥沙量对黄河水质的影响一直是水生态环境研究的重要课题,不少学者在此领域进行了研究,但尚未见有研究进展方面的报道。

本文系统地总结和评述了黄河泥沙对水质影响的研究进展,以促进我国该领域研究工作的深入开展。

泥沙形貌对颗粒沉降规律及颗粒间相互作用影响机理研究下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!1. 引言介绍研究背景和意义,指出泥沙形貌对颗粒沉降规律及颗粒间相互作用的重要性,并提出本文研究的目的和意义。

2024年1月水 利 学 报SHUILI XUEBAO第55卷 第1期文章编号:0559-9350(2024)01-0104-11收稿日期:2023-07-26;网络首发日期:2024-01-24网络首发地址:https:??kns.cnki.net?kcms?detail?11.1882.TV.20240123.0945.002.html基金项目:广东省重点领域研发计划项目(2020B1111380003);国家自然科学基金项目(51879291)作者简介:秦民(1989-),高级工程师,博士生,主要从事环境泥沙及水文水动力、水利规划等研究。

E-mail:3150495622@qq.com通信作者:陈志和(1976-),教授,博士生导师,主要从事环境泥沙及河海动力工程、水资源水生态等研究。

E-mail:chzhihe@mail.sysu.edu.cn河口细颗粒泥沙与微塑料异质聚集的环境效应理论研究进展秦 民1,2,3,4,5,邱 静1,4,5,陈志和2,3,洪昌红1,4,5,李 2,3,区 竞2,3(1.广东省水利水电科学研究院,广东广州 510635;2.中山大学土木工程学院,广东珠海 519082;3.广东省华南地区水安全调控工程技术研究中心,广东广州 510275;4.河口水利技术国家地方联合工程实验室,广东广州 510635;5.广东省流域水环境治理与水生态修复重点实验室,广东广州 510006)摘要:近年来微塑料污染给全球生态环境带来的危害与威胁已不容忽视,由于水环境与水动力条件改变,大量微塑料随水流迁移至河口会与细颗粒泥沙相遇碰撞而发生异质聚集,显著改变各自输移行为,进而影响颗粒物的归趋,并对环境中其他要素产生影响。

为进一步梳理并明晰泥沙与微塑料异质聚集的驱动因素、聚集输移特征与机理及其环境效应,本文结合近年国内外研究动态,探讨并总结河口细颗粒泥沙与微塑料异质聚集的驱动因素及其环境效应,充实了泥沙及其聚集物的环境效应理论,拓展延伸理论研究维度,从宏观、介观、微观层面提出了异质聚集环境效应的评估指标体系。

泥沙研究 2009年4月Journal of Sediment Research 第2期收稿日期:2007204211基金项目:九七三国家重点基础研究发展规划项目(2006C B403304);国家自然科学基金(50679038,90610028)作者简介:惠二青(1977-),男,山西运城人,讲师,在读博士,研究方向为水环境水生态。

动水条件下悬浮态泥沙颗粒吸附TP 规律探讨惠二青1,江春波1,刘德富2,黄钰铃2(11清华大学水沙科学与水利水电工程国家重点实验室,北京 100084;21三峡大学,湖北宜昌 443002)摘要:水体中悬浮泥沙颗粒是氮、磷等营养元素在水中迁移转化的重要载体,已有的泥沙颗粒吸附研究多是针对污染物浓度较高的水体,较低水体中研究较少。

因此,选择水体富营养化限制因子TP 作为研究对象,根据香溪河泥沙含量及粒径分析结果,利用香溪河原水配取不同TP 浓度的水样以及速度可控的搅拌装置模拟间歇性水流紊动,通过室内实验探讨低浓度水体中泥沙吸附机理。

结果表明:在存在间歇扰动条件下,低TP 浓度水体中达到吸附解吸平衡时间为5d 左右,远慢于高浓度水样中的8h 左右;单位泥沙吸附量与时间(单位为d )呈对数曲线关系,与水样中初始TP 浓度基本呈线性关系;在无外界输入源或外界输入源可以忽略时,不考虑水体含沙量随时间变化,单位泥沙吸附量与水样中瞬时TP 浓度呈线性关系。

关键词:悬浮泥沙;TP ;吸附;低浓度水体中图分类号:T V142 文献标识码:A 文章编号:04682155X (2009)022*******在大多数河流中,泥沙尤其悬移质是水体中污染物迁移和转化的主要载体和媒介之一。

近年来,一些学者认为绝大多数污染物在水环境中的迁移转化、归宿和泥沙运动密切相关,准确理解和完整描述污染物在水环境中的迁移转化过程必须考虑泥沙运动的影响和作用,并且已经在一般水质模型的基础上,将泥沙作为载体,结合污染物在泥沙中的各种迁移过程,建立了研究污染物迁移转化规律的综合模型—泥沙污染水质模型[1-3]。

水环境变化下泥沙颗粒的界面作用特征研究李秀英;陈志和;孔萌;吕超寅【摘要】Interfacial interaction properties are related to the surface properties of sediment particles. Surface properties and interfacial interactions are modified with the change in water environments. Experiments of surface pore characteristics and copper adsorption were performed to analyze the interfacial interaction of cleaned sediments and the original state sediments with the change of water environments. Physical and chemical adsorption apparatus was adapted to measure surface morphology characteristics of sediment particles. The experimental results reveal that cleaned sediments have richer surface pore structures and more complex surface topography. In copper ions adsorption experiments, saturated adsorption capacities of cleaned and original sediments are 0. 854g/kg, 4. 525g/kg, and adsorption/desorption ratios are 1. 511 and S. 652, respectively. Original sediments have stronger ability of interfacial interaction than cleaned sediments. Contaminations are adsorbed to particle surfaces, which results in the change of the surface morphology of particles. Biomenbrane and humus adhered to the particles'surface enhance the interaction ability. With the change in water environments, interfacial interaction of sediment transformed from physical adsorption to chemical adsorption.%通过泥沙颗粒表面孔隙特征分析实验与硝酸铜吸附实验,分析比较干净态泥沙与原状沙的界面作用规律,说明水环境变化下泥沙颗粒的界面作用特征.采用物理化学吸附仪分析泥沙颗粒的表面形貌特征,实验结果揭示干净态泥沙表面孔隙结构丰富,表面形貌较原状沙复杂.铜离子吸附实验结果给出干净态泥沙与原状沙的最大饱和吸附量分别为0.854与4.525 g/kg,吸附/解吸速率分别为1.511与5.652,表明了原状沙界面作用能力高于干净沙.水环境变化造成污染物在泥沙颗粒表面的吸附与聚集,改变了泥沙颗粒的表面形貌特征,而生物膜与腐殖质的存在增强了泥沙颗粒的界面作用能力,界面作用特征由物理吸附作用转变为化学吸附作用.【期刊名称】《中山大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2011(050)004【总页数】5页(P139-143)【关键词】泥沙颗粒;界面作用;表面孔隙;铜离子【作者】李秀英;陈志和;孔萌;吕超寅【作者单位】中山大学水资源与环境研究中心,广东广州,510275;中山大学水资源与环境研究中心,广东广州,510275;中山大学水资源与环境研究中心,广东广州,510275;浙江省水文局,浙江杭州310009;珠海市斗门区堤围管理中心,广东珠海519100【正文语种】中文【中图分类】TV141随着工业、农业和社会生活的发展,大量的废污水直接进入河道中,使水体环境发生了很大的改变。

陈静生[1]等分析了长江、黄河水体中氮、磷等主要离子浓度,结果表明水体中主要离子浓度呈上升趋势,水体的酸化程度增加。

水体环境中的各种离子容易与泥沙发生界面交互作用,水环境的变化使得泥沙颗粒的界面作用特征不断发生改变。

水体中的钙、镁、钠等盐类对泥沙颗粒吸附重金属离子有显著的影响,随着离子强度增加,重金属的吸附量减少[2]。

郭长城[3]等在泥沙对富营养化水体中磷的吸附特性研究中指出:在强酸条件下 (pH=1),泥沙对磷的吸附效果好;在强碱条件下(pH=11),呈现了极强的释放反应。

通过吸附动力学方程和质量守恒方程分析重金属水相初始浓度对水相平衡浓度和泥沙吸附总量的影响,表明平衡浓度随初始浓度增大而增高,泥沙吸附总量也在不断增加,并逐渐接近泥沙饱和吸附量[4]。

生活废污水中大量的氮、磷等营养元素有利于生物膜在泥沙颗粒表面的生长,生物膜的存在增加了泥沙对水体中污染物的吸附能力。

水环境的恶化使泥沙与污染物之间的界面作用特征复杂化,泥沙悬移质吸附大量的污染物并累积于沉积层中。

水体扰动使沉积物悬浮于上覆水中,加大了泥沙颗粒与污染物反应的接触面,原累积于沉积物内部大量的污染物也会被释放出来[5-6],对水体造成二次污染。

水环境中泥沙颗粒与物质的相互作用发生在颗粒物的表面,水环境变化除了影响泥沙的界面作用特征,也改变了泥沙颗粒的表面特性。

陈志和[7,8]等研究了泥沙颗粒的表面形貌结构与污染物质的界面作用特征,表明泥沙颗粒形貌结构是影响重金属吸附的重要因素。

方红卫等[9]采集了不同河流的泥沙颗粒进行电镜观察,研究表明了泥沙颗粒形貌随着水环境变化而改变,泥沙颗粒形貌反映了水环境健康程度。

泥沙颗粒与污染物质的界面交互作用不仅改变了污染物质在固液两相间的赋存状态,泥沙颗粒表面形貌特征也改变,泥沙输移规律和界面作用也因此发生变化。

综上所述,在水环境变化的情况下,泥沙颗粒表面形貌特征发生了很大的变化,颗粒物的比表面积和孔隙分布特征的差异反映了不同的水环境条件。

利用物理化学吸附仪计算泥沙颗粒表面孔隙特征,采用等温线拟合的方法计算泥沙颗粒的界面作用能力,分析水环境变化下影响泥沙颗粒界面作用能力的主要因素及界面作用特征。

1 实验方法水体中泥沙颗粒与污染物质的界面作用,造成泥沙颗粒表面吸附、聚集了许多物质[8]。

为了分析比较水环境变化下泥沙颗粒界面作用特征,分别采用X射线粉末衍射、泥沙颗粒表面孔隙特征分析及重金属铜离子吸附等实验方法。

X-射线衍射实验给出沙样的矿物质组成;通过BET实验得到泥沙颗粒的表面孔隙特征;分析重金属铜离子吸附实验结果给出泥沙颗粒的界面作用特征变化。

通过上述实验,分析干净态泥沙和原状沙在组成组分和颗粒表面特性上的差异。

根据Langmuir吸附等温式对铜离子吸附实验结果进行拟合,分别计算干净态泥沙和原状沙的界面作用能力,结合X-射线衍射实验与BET实验结果,分析泥沙颗粒界面作用特征的变化。

1.1 实验预处理沙样采样于珠海市黄杨河石角冲闸闸外滩涂地。

黄杨河位于珠海斗门,水质符合II 类地表水标准。

沙样经过烘干与过筛处理,用100目筛去除粒径较大的颗粒及杂质,密封保存备用。

实验预处理中沙样用盐酸、双氧水和去离子水反复清洗,烘干后即得干净态沙样,具体处理步骤详见文献[7]。

实验在中山大学地理科学与规划学院水化学与水处理实验室完成。

1.2 X-射线粉末衍射实验 (X-ray Diffraction,XRD)将泥沙按粉末压片法进行X-射线衍射分析,测试条件为:FeKa辐射(λ=0.193 73 nm),管压40 kV,扫描速度0.02°/0.4 s[10]。

实验在中山大学测试中心完成。

1.3 泥沙颗粒表面孔隙特征分析实验实验仪器采用ASAP 2020 V3.00 E物理化学吸附仪,在77.4 K温度下将干燥的原状沙和干净沙样品放入仪器中进行氮气吸附-脱附实验,计算泥沙样品的比表面积As、总孔体积Vp和平均孔径rp。

实验在华南理工大学南校区化学实验分析中心完成。

1.4 硝酸铜吸附实验实验分为干净沙和原状沙两组。

泥沙浓度为1 kg/m3,硝酸铜溶液的初始浓度分别为1、2、3、4、5与10 mg/L,实验过程中搅拌仪转速设置为190 r/min。

称取1 g泥沙与1 L硝酸铜溶液充分混合后,置于搅拌仪中搅拌180 min。

搅拌结束后取20 mL上层清液通过0.45 μm滤膜过滤,向滤液中滴入稀硝酸防止生成Cu(OH)2沉淀,使用原子吸收分光光度计分别检测初始溶液浓度和滤液浓度。

硝酸铜初始溶液的浓度与滤液浓度的差即为泥沙的吸附量。

实验在中山大学地理科学与规划学院综合实验室完成。

2 计算分析方法2.1 泥沙颗粒表面孔隙特征分析方法在相对压力为0.05~0.35范围内,吸附等温线可用BET方程来描述。

根据氮气在干净沙和原状沙表面的吸附等温线绘出BET图,由直线的斜率和截距可得出单分子层的吸附量νm,由此计算比表面积As,N其中是Avogadro常数,am为分子占有面积,M是吸附质的相对分子质量。

在相对压力p/p0=1时,孔内气体因凝聚而成液态,根据总气体吸附量Mp和吸附质液体密度d,可得吸附质体积Vp,即为总孔体积。

假定孔径为圆筒状,根据总孔体积和比表面积可计算出平均孔径rp。

具体计算方法详见文献[11]。

2.2 Langmuir吸附等温式拟合方法在泥沙对污染物质吸附的实验研究中,通常采用Langmuir模式与Freundlich模式来描述泥沙对污染物质的吸附行为。

许多实验结果表明Langmuir吸附等温式适合用来描述泥沙对重金属污染物的吸附[12]。

本文采用Langmuir吸附模式:式中,N∞为固相平衡吸附量;C∞为溶解态重金属平衡浓度;b为吸附达到饱和时的最大吸附量;k是解吸速率系数和吸附速率系数之比。

将 (4)式转化可得通过上式计算实验结果,即可以得出系数b,k值。

3 实验结果与讨论3.1 XRD实验结果图1为实验预处理前后泥沙颗粒的XRD能谱图,显示泥沙颗粒的主要组成为石英、白云母与高岭石。