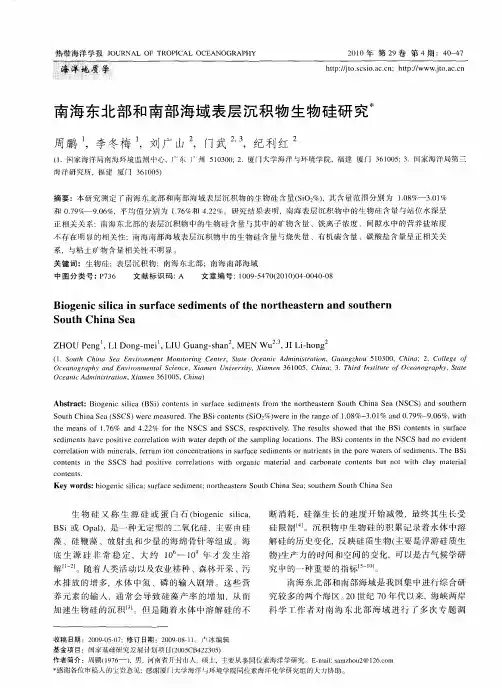

南海北部沉积物间隙水中营养盐研究

- 格式:docx

- 大小:15.13 KB

- 文档页数:1

DOI: 10.16562/ki.0256-1492.2020052501南海北部陆坡30 ka 以来的沉积环境演变李平原1,2,3,路剑飞1,夏真1,甘华阳1,2,倪玉根1,3,王俊珠1,常晓红11. 中国地质调查局广州海洋地质调查局,广州 5107602. 南方海洋科学与工程广东省实验室,广州 5114583. 中国地质调查局南海地质科学院,三亚 572024摘要:南海是西太地区最大的边缘海,汇集了周边陆地大量碎屑物质。

这些陆源碎屑通过复杂的洋流系统经陆坡大量的输送到南海深海海盆中,使陆坡成为研究深海沉积物源汇体系不可缺少的重要环节。

但陆坡区域水深变化大,洋流体系复杂,加之冰期间冰期海平面升降和季风的变化,使陆坡沉积环境一直成为研究的难点。

为了研究陆坡沉积环境的演变过程,本文选用了南海北部陆坡中部和底部的两个重力柱开展元素地球化学方面的研究,探讨陆坡区域近三万年以来的沉积环境特征。

研究发现海平面和季风是影响区域沉积环境的两个重要因素:(1)海平面变化是控制陆坡陆源物质/深海钙质碎屑变化的主要因素;(2)研究区域地层发育有“碳酸盐稀释事件”与东亚夏季风在全新世初期(11.5~8.5 kaBP )增强有关。

关键词:沉积环境;冰期-间冰期;海平面变化;碳酸盐稀释事件;南海北部陆坡中图分类号:P736.21 文献标识码:ASedimentary environmental evolution for the past 30 ka of the northern continental slope of the South China SeaLI Pingyuan 1,2,3, LU Jianfei 1, XIA Zhen 1, GAN Huayang 1,2, NI Yugen 1,3, WANG Junzhu 1, CHANG Xiaohong 11. Guangzhou Marine Geological Survey, Ministry of Natural Resources, P. R. China, Guangzhou 510760, China2. Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory, Guangzhou 511458, China3. Academy of South China Sea Marine Geological Science, China Geological Survey, Sanya 572024, ChinaAbstract: The South China Sea is the largest marginal sea in the Western Pacific, which receives massive sediments from the surrounding landmasses. Terrestrial sediments are transported into the deep basin via a complex ocean current system, with the continental slope as a key component of the source-to-sink process. However, past changes in sedimentary environment of the continental slope remain rarely understood,because of the drastic variations in water depth and complicated current systems in addition to sea level changes induced by glacial-interglacial cycles and the changes in trade wind. In this research, two gravity cores collected from the northern South China Sea are used to study the sedimentary environmental evolution of the continental slope. One is located in the middle of the slope, and the other at the lower part of the slope. According to the results of element geochemistry, it is revealed that: 1) the sea level change is the key factor which controls the changes in the ratio of terrigenous to biogenic components of the sediments; 2) a carbonate dilution event is found related to the intensification of the East Asian Summer Monsoon during the early Holocene from 11.5 to 8.5 kaBP.Key words: sedimentary environment; glacial- interglacial periods; sea level changes; carbonate-dilution event; the northern continental slope of the South China Sea南海周边区域是现今全球表层陆地风化剥蚀作用最强、剥蚀速率最大的地区,区域内河流每年向南海供给7亿t 沉积物,约占全球总量的3.7%,使南海成为世界上接受陆源物质最多的边缘海之一[1-2]。

2008年12月 海洋地质与第四纪地质 V ol.28,No.6第28卷第6期 M ARINE GEOLOGY&QUA TERNA RY GEOLOGY Dec.,2008D OI:10.3724/SP.J.1140.2008.06079南海北部4万年以来有机碳和碳酸盐含量变化及古海洋学意义李 丽,王 慧,罗布次仁,贺 娟(同济大学海洋地质国家重点实验室,上海200092)摘要:南海北部陆坡的17937柱状样上部4万年来有机碳和碳酸盐的含量分布特征显示:有机碳含量总体显示出冰期高、间冰期低的特征,碳酸盐则相反。

C/N元素比分布范围和二组分分析说明该站位的有机碳以海洋自生有机碳为主,全新世达80%以上。

根据海洋沉积物中总有机碳含量和两类不同来源有机碳所占比例计算得出的海洋自生生物产生的有机碳含量在M IS2时期最高,说明末次冰期海洋生产力提高。

冰期冬季风强化,海水混合程度加强,营养物质利用更充分以及陆源输入增多导致营养物质增加。

碳酸盐含量主要受陆源物质稀释的影响,为“大西洋型”旋回。

碳酸盐旋回在全新世早中期存在低碳酸钙事件,可能与该时期的强降雨冲刷所致陆源稀释作用增强、海水溶解作用增强以及海洋表层生产力的降低等综合作用相关。

关键词:有机碳;海洋生产力;碳酸盐;低钙事件;南海中图分类号:P736.4 文献标识码:A 文章编号:0256-1492(2008)06-0079-07 碳是构成生命的基本元素,以CO2、CO、CH4、碳酸盐及有机化合物等多种形式参与生物圈的物质和能量循环。

海洋是地球上最大的碳库,是可循环利用碳的主体,整个海洋中的碳储量是大气中的50倍。

海洋碳循环的生物地球化学作用至关重要。

海洋浮游植物通过光合作用将无机碳转化为有机碳;同时,海水中的溶解无机碳在海洋生物作用下转化为碳酸盐骨骼和外壳(颗粒无机碳PIC),并释放CO2。

深海沉积中的有机碳和碳酸盐变化是碳循环的一个重要环节,因此,对南海有机碳、碳酸盐含量的研究对了解南海古生产力变化具有重要意义。

南海西南海域表层沉积物中微量元素Ba的地球化学特征

南海西南海域是中国周边海区中的重要海域之一,表层沉积物中微量元素Ba的地球化学特征备受关注。

Ba也是一种重要的

人类环境污染物,其在环境中的含量对人类健康和环境质量有着重要的影响。

经过多年的研究,发现南海西南海域表层沉积物中Ba的含量

和分布主要受到沉积物质量和源区的影响。

一般来说,深水区和河口及其周边区域Ba含量较高,而浅水区和远离陆源的开

阔海域Ba含量较低。

此外,Ba在海洋中的迁移和转化也是影响其在表层沉积物中

含量和分布的重要因素。

大气沉降、陆源输入以及海洋生物作用等都会造成Ba分布的空间异质性。

研究发现,Ba在南海西南海域表层沉积物中的含量相对于全

球其他海域来说较高。

这可能与该海域地质构造、地貌形态和自然环境等因素有关。

同时,近年来随着人类活动的增加,南海西南海域Ba的含量

也相应增加。

尤其是近年来,随着我国海洋经济和海洋资源开发的快速增长,Ba的污染状况也得到了进一步加剧。

城市化、工业化等直接导致该海域受到了严重污染,Ba的含量呈逐渐

上升的趋势。

因此,未来我们需要采取更加有效的措施来保护南海西南海域的海洋生态环境,控制污染源的排放,以实现海洋环境的可持

续发展。

同时,我们还需要加强对南海西南海域的科学研究,了解该海域表层沉积物中微量元素Ba的地球化学特征,为人类海洋生态环境保护和可持续发展提供科学依据和数据支持。

近海海域营养盐限制由海水中的N、P等营养元素造成的富营养化和赤潮是近些年来海洋中出现的生态环境异常现象之一。

特别是在河口、海湾、水交换不良的内湾和港湾海域,由于受陆源径流注入、工农业废水和城市生活污水排放及海水养殖排污等的影响,引起的赤潮发生次数在逐年增加,其发生和发展破坏了局部海区的生态环境平衡,导致大量海洋生物死亡,对渔业资源、人体健康和海水的利用都带来损害。

海水中的无机氮主要是指NO3-N、NO3-N、NH3-N这三种营养盐,三者含量之间的比例随海区环境及季节变化而异。

氮是海洋浮游植物生长繁殖所必须的一种营养盐,它们的来源同样是陆源性径流输入和海洋生物体分解转化的结果。

磷酸盐是海洋浮游植物生长繁殖必不可少的营养元素之一,也是海洋生物产量的控制因素之一,它在全部生物代谢过程中起着重要作用,浮游植物大量繁殖时,表层磷酸盐含量可以使之消耗殆尽。

海水中大量的磷酸盐由陆地径流补充及死亡的海洋生物体经氧化分解再生而来[1]。

海水中无机磷和无机氮都是还养生茶里的营养基础。

大洋水中氮磷比为16∶1,浮游植物也大约以16∶1的比例吸收氮、磷,低于或高于这一比例就会形成氮或磷限制。

此化学计量的营养盐限制标准是根据硅藻对营养盐的需求而制定的。

当营养盐总水平足够浮游植物生长时,海洋硅藻中的Si∶N∶P原子比为16∶16∶1。

目前应用较多的是Justic和Dortch等人提出的标准,即:①若Si∶P>22和DIN:P>22,则磷酸盐为限制因素;②若DIN:P<10和Si:DIN>1,则溶解无机氮为限制因素;③若Si∶P<10和Si∶DIN<1,则溶解无机硅为限制因素。

每一种营养盐化学计量限制因素成立,不一定实际限制因素就成立,可能的限制因素只有通过比较环境营养盐的浓度和可能限制营养盐吸收的浓度之后才能确定。

基于对营养盐吸收动力学研究,Si=2μmol/L,DIN=1μmol/L,P=0.1μmol/L可作为浮游植物生长的最低阈值。

广西北部湾近岸海域氮生物地球化学过程及营养盐沉积记录摘要河口近岸区域作为连接陆地和海洋的重要过渡地带,承受着沿海城市发展和人类活动的巨大压力,更容易发生各类环境问题,如富营养化及赤潮爆发已经对沿岸生态系统和经济发展带来了严重的威胁。

了解营养盐的迁移转化和沉积历史对于缓解和防治近岸富营养化问题具有重要的科学意义。

本研究选取广西北部湾近岸海域作为研究对象,针对营养盐的收支平衡、氮的关键生物地球化学过程及营养盐的沉积记录开展了一系列研究,主要研究成果如下:(1) 本文研究了广西北部湾近岸海域表层水、上覆水和沉积物孔隙水中的营养盐浓度,发现营养盐的高值区都位于受河流输入和人类活动显著影响的区域,整体上营养盐都有着从河口向外湾逐渐降低的趋势,说明了陆源输入是营养盐的一个主要来源。

而夏季的营养盐浓度基本都显著高于冬季,这也与丰水期陆源的输入量大大高于枯水期密切相关。

另外,本文运用Fick第一扩散定律估算了沉积物-水界面的营养盐扩散通量,发现所有营养盐的扩散通量均为正值,表明营养盐是从沉积物扩散到上覆水体中的,是水体营养盐的一个内源。

低氧和高温可以促进沉积物-水界面的营养盐扩散过程。

(2)本研究通过实地调查和LOICZ箱式模型,估算了广西北部湾近岸海域氮、磷、硅的收支情况。

在季节尺度内,由于水通量和营养盐浓度的差异,营养盐通量的季节变化很大,丰水期的通量明显大于枯水期。

综合所有河口的收支结果表明,广西北部湾近岸海域是所有营养盐的汇。

海底地下水排放是最大的营养盐来源,其次为河流输入;外海交换是主要的营养盐输出途径。

(3)本文研究了广西北部湾近岸海域固氮作用的时空分布规律,运用乙炔还原法测定了研究区域表层水体的固氮速率。

固氮作用在夏季和冬季的平均速率分别为0.33±0.17 nmolN/L/h和0.23±0.11 nmolN/L/h,主要发生在高温、低硝酸盐、低氮磷比(N/P<16)的环境中。

南海东北部海区碳酸钙的饱和面、溶跃面和补偿深度

韩舞鹰;马克美

【期刊名称】《热带海洋学报》

【年(卷),期】1988(000)003

【摘要】南海东北部碳酸钙地球化学研究得出:上层海水中方解石饱和度450—550%,文石饱和度250—350%.300m以深下层海水方解石与文石饱和度和深度的对数直线相关.深层水中二氧化碳含量0.03mmo1·dm-3,碳酸根含量

0.094mmol·dm-3,碳酸氢根含量2.35mmol·dm-3总二氧化碳2.48mmo1·dm-3;方解石的饱和面1630m,溶跃面3000m,补偿深度4600m,文石饱和面435m,补偿深度1000m.

【总页数】6页(P84-89)

【作者】韩舞鹰;马克美

【作者单位】中国科学院南海海洋研究所;中国科学院南海海洋研究所

【正文语种】中文

【中图分类】P7

【相关文献】

1.南海东北部陆架坡折海域跃层判定探讨 [J], 潘爱军;郭小钢;许金电;万小芳;吴日升

2.源自南海东北部海区热带气旋的若干统计特征 [J], 张祥玉;林锡贵

3.南海东北部贫营养海区营养盐对浮游植物生长的限制 [J], 李佳俊;谭烨辉;周林滨;姜歆;赵春宇

4.南海东北部表层沉积中微体化石与碳酸盐溶跃面和补偿深度 [J], 陈荣华;徐建;孟翊;汪东军;刘传联;黄宝琦;张富元

5.南海海南岛东北部海区春季水体油类污染现状分析评价 [J], 王信才;吴功果;罗文伟;金海波;熊荣雷

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

2007年夏季南海北部浮游植物的物种组成及丰度分布柯志新;黄良民;谭烨辉;尹健强【摘要】2007年8月10-29日对南海北部41个站位进行了浮游植物群落结构的调查.调查结果表明,共发现浮游植物5门80属216种(包括变种、变形、未定种),调查期间南海浮游植物以硅藻为主,占所有物种数的64.81%,占总浮游植物细胞丰度的89.11%:甲藻次之,占所有物种数的30.56%,占总浮游植物细胞丰度的10.62%;蓝藻门的红海束毛藻Trichodesmium erythraeum在许多站位也占有相当的比例.绿藻和一些淡水的蓝藻只在珠江口附近的站位才被检出.主要优势种为海链藻Thalassiosira sp.、菱形海线藻Thalassionema nitzschioides、中肋骨条藻Skeletonema costatum、微小原甲藻Prorocentrum minimum和裸甲藻Gymnodinium sp..从平面分布来看,南海北部在珠江口外围和台湾浅滩海域存在2个浮游植物丰度高值区.表层和次表层浮游植物的平面分布格局差异很大,表层浮游植物的丰度平均为25.21×10<'3>个·L<'-1>,高值区在珠江口附近海域;次表层浮游植物丰度平均为9×10<'3>个·L<'-1>,高值区在台湾浅滩海域.调查区域的浅水站位(<200m)的浮游植物丰度远高于深水站位(>200m).从垂直分布来看,浮游植物的细胞丰度基本上自上而下随水深的增加而逐渐降低,最大丰度在10m水层.深水站位与浅水站位的浮游植物垂直分布结构有很大的差异.硅藻类在浅水站位中基本随深度的增加而减少,但在10m处出现最大值;而在深水站位则存在次表层(75m)最大值的现象.甲藻类在浅水站位中随深度增加显著减少,而在深水站位的75m以上其分布比较均匀.越靠近外海,浮游植物中硅藻所占的比例越小,硅甲藻比率大的海区一般具有高的生产力和较高的浮游植物丰度.调查海区表层和次表层的浮游植物Shannon-Wiener指数的平均分别为2.8和3.0,生物多样性高的区域分别位于珠江口、粤东近海和海南的东部近海,浅水站位的浮游植物多样性指数远高于深水站位.%We investigated the abundance and species composition of phytoplankton community in th e northern South China Sea (110° - 120°E, 18°-23°N) from 1Oth to 29th August 2007, using 208 samples taken from 41 sampling stations. A total of 216 species belonging to 80 genera of 5 classes were identified. Diatoms contributed to 64.81% of the total phytoplankton species number and 89.11% of the total phytoplankton cell abundance; followed by dinoflagellates, which accounted for 30.56% of total phytoplankton species number and 10.62% of the total phytoplankton cell abundance. The dominant species were Thalassiosira sp., Thalassionema nitzschioides, Skeletonema costatum, Prorocentrum minimum and Gymnodinium sp..Trichodesmium erythraeum that belonged to Cyanophyta was also commonly found at many survey stations. High phytoplankton cell abundance was located in the Pearl River Estuary and in Taiwan Shoal. The horizontal distribution pattern of phytoplankton abundance was different in the surface and sub-surface waters. In the surface water, the average abundance of phytoplankton was25.21×103cells·L-1 with a high value near the Pear River Estuary; while in the sub-surface water, the average abundance was 9×103cells.L-1 with a high value in the Taiwan Shoal. On the whole, phytoplankton abundance was lower at deep-water stations (>200m) than at shallow-water stations(200m). In general, the vertical profiles showed that total phytoplankton abundance presented a peak at 1Om and then decreased with increasing water depth. The vertical distribution patterns of phytoplankton abundance also appeared to be different between deep-water and shallow-water stations. Diatoms abundance decreased with increasing water depth at the shallow-water stations, but formed a maximum peak at sub-surface (75m) of the deep-water stations; dinoflagellates abundance significantly decreased with increasing water depth, but evenly distributed in the water above 75m at the deep-water stations. The ratios of diatom to dinoflagellates showed a decline tendency approaching to the pelagic region. Higher productivity and phytoplankton abundance regions corresponded with a larger ratio of diatom to dinoflagellates. At the survey stations, the average Shannon-Wiener diversity index of phytoplankton community was 2.8 in the surface water and 3.0 in the sub-surface water. High phytoplankton biodiversity located in the Pearl River Estuary and the coasts of Guangdong and Hainan provinces. The diversity of phytoplankton at the shallow stations was far enriched than that at the deep-water stations.【期刊名称】《热带海洋学报》【年(卷),期】2011(030)001【总页数】13页(P131-143)【关键词】南海北部;浮游植物;物种组成;细胞丰度;生物多样性【作者】柯志新;黄良民;谭烨辉;尹健强【作者单位】中国科学院海洋生物资源可持续利用重点实验室,广东,广州,510301;中国科学院海洋生物资源可持续利用重点实验室,广东,广州,510301;中国科学院海洋生物资源可持续利用重点实验室,广东,广州,510301;中国科学院海洋生物资源可持续利用重点实验室,广东,广州,510301【正文语种】中文【中图分类】P735.1浮游植物是海洋生态系统中最重要的初级生产者, 是海洋食物网的基础环节, 在海洋生态系统的物质循环和能量转化中起着重要的作用。

南海北部沉积物间隙水中营养盐研究

南海北部沉积物间隙水中营养盐研究

通过2004年9月对南海北部6个站位的采样分析,探讨了间隙水的营养盐含量及其空间分布特征,估算了沉积物海水界面营养盐的扩散通量.结果表明,NH4-N含量为8.9-142.3μmo1·L,是南海北部间隙水中营养盐的主要组分,占溶解态无机氮的比例范围为49.1%-75.2%.在平面分布上,NH4-N含量表现为近海高于远海,PO4-P则差别不大.NH4-N、NO3-N、NO2-N和PO4-P在沉积物-海水界面的平均通量分别为7.08、-0.61、-0.51、0.14μmo1·(m2·d)-1.NH4-N、PO4-P主要是从沉积物向上覆水扩散,是底层水体营养盐的来源之一.

作者:黄小平郭芳岳维忠 HUANG Xiao-ping GUO Fang YUE Wei-zhong 作者单位:中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境动力学重点实验室,广东,广州,510301 刊名:热带海洋学报 ISTIC PKU 英文刊名: JOURNAL OF TROPICAL OCEANOGRAPHY 年,卷(期):2006 25(5) 分类号:P736.4 关键词:营养盐间隙水界面通量沉积物南海北部。