试论苏轼贬谪儋州时期的散文创作

- 格式:doc

- 大小:15.00 KB

- 文档页数:3

苏东坡与儋州故事概括

苏东坡是北宋时期的一位杰出文学家、政治家和书法家。

儋州则是位于中国海南岛的一个历史悠久的城市。

以下是关于苏东坡与儋州的故事概括:

在苏东坡被贬谪期间,他曾被流放到海南岛的儋州。

当时,苏东坡对于这个荒凉的地方感到非常失望和沮丧。

然而,他并没有放弃,而是积极投入到当地的改造和发展中。

苏东坡开始关注当地的农业和渔业,鼓励农民种植经济作物、改善灌溉条件,提高农业生产力。

他还组织修筑水利工程,改善灌溉系统,帮助农民解决了长期以来的水源问题。

此外,苏东坡还重视教育和文化的发展。

他设立学校,聘请名师教授文化知识,提供免费教育机会。

他还积极推广诗词、书法等艺术形式,鼓励当地人发扬传统文化。

他自己也亲自撰写了不少脍炙人口的诗词和文章,为儋州的文化事业做出了重要贡献。

苏东坡在儋州的努力不仅改善了当地的经济状况,也提升了居民的生活水平。

他赢得了当地人民的尊敬和爱戴,被称为“东海龙王”。

这个故事展示了苏东坡的智慧、胆识和为人民谋福祉的情怀。

他在逆境中积极面对,用自己的才能和努力改变了一个荒凉贫困的地方,让它焕发出新的生机和活力。

这也成为了中国历史上的一段佳话,让人们铭记苏东坡的伟大事迹。

论苏轼黄州时期的文学创作及思想摘要:由于“乌台诗案”,苏轼于宋神宗元丰三年(1080年)二月初被贬谪到湖北黄州,并在此地生活了四年又两个月。

这一时期既是苏轼人生的重要转折点,也是他文学创作上的第一个高峰期。

从苏轼被贬黄州开始,解读他在黄州期间的文学创作及其心路历程,探究这一时期苏轼的思想隶变对他以后人生的影响。

关键词:苏轼;黄州;诗文思想;超然旷达;惠州;檐州;精神财富北宋著名的文学家苏轼,一生宦海沉浮,先后多次被贬,然而贬滴经历却成就了他在文坛上的丰功伟业,也造就了他超然旷达的人生境界。

其中,被贬黄州不仅是苏轼文学创作上的第一个高峰期,更是他人生的重要转折点。

苏轼满怀抱负步入仕途,渴望建功立业。

宋神宗元丰二年(1079年)三月,苏轼调任湖州,他在到任的谢恩奏章上写到,“状念臣性资顽鄙……知其愚不适时,难以追陪新进”。

由此,苏轼被押解入狱,引发了著名的“乌台诗案”。

其中更深层的原因是他与王安石的政见不合,诗中抒发对新政的不满而激怒了新党。

因此,苏轼于宋神宗元丰三年(1080年)二月初被贬谪至湖北黄州。

直至元丰七年(1084年)四月初调离,苏轼在黄州共生活了四年又两个月。

这时期造就了苏轼文学创作的第一个辉煌时期。

笔者选取苏轼在黄州时期的代表性作品,分析苏轼思想上的隶变及其对他以后人生的影响。

一、黄州初期这一时期包括苏轼被贬滴黄州后近两年的时间。

贬滴黄州是苏轼人生中遭受到的第一次挫折,曾使他“魂吃汤火命如鸡”。

苏轼在出狱当天即写下“平生文字为吾累”、“法口对酒杯浑似梦”伪诗句。

在被贬黄州途中,苏轼在麻城春风岭看见明艳高洁的梅花,触景生情,不禁白吟例每花二首》。

春来空谷水潺潺,的皪梅花草棘间。

昨夜东风吹石裂,半随飞雪渡关山。

何人把酒慰深幽?开自无聊落更愁。

幸有清溪三百曲,不辞相送到黄州。

第一首,诗人借赞美野梅远离人世杂尘的绰约风姿及蓬勃的生命力和傲然不群的品格,表达了诗人渴望得到君主赏识却如同眼前的梅花一样尽管明亮鲜艳却无人赏识的复杂心情。

第25卷第1期 2018年2月海南热带海洋学院学报Journal of Hainan Tropical Ocean UniversityVol.25 No.1Feb.2018引用本文格式:伍联群,余何.论苏轼儋州时期的人生哲思与文教实践——以苏轼在儋州的诗歌成就为中心[j].海南热带 海洋学院学报,2018,25(1 ):6 -10.论苏轼儋州时期的人生哲思与文教实践—以苏轼在儋州的诗歌成就为中心伍联群,余何(绵阳师范学院文学与历史学院,四川绵阳621000)摘要:苏轼晚年虽谪居海南遐荒之地,但不坠平生学道真实之意,著述兴教,形枯而神气充盈。

于个人思想而言,已达 思精理熟之境。

于儋州而言,则启此地文教之盛。

苏轼在儋州的贡献,对于当今儋州抑或是整个国家的文化建设与精神文 明建设而言既是宝贵的文化财富,又具有重要的价值。

关键词:苏轼;儋州;诗歌;教育中图分类号:1207.22 文献标识码:A文章编号:2096 -3122(2018)01 -0006 -05DOI:10. 13307/j.issn.2096 -3122.2018.01.02绍圣四年(1097 )四月,苏轼自惠州贬所再谪置昌化军,至元符三年(1100 )五月移廉州安置止,寄居儋 州三年。

苏轼在经历了黄州、惠州之贬后,于人生暮年衰残之际再谪儋州,对一个白发苍颜的老人而言,不 可谓不是人生中的惨刻之事。

贬谪儋州,对于苏轼的现实人生而言是不幸的,但对处于“要荒”[1]2107的儋 州而言,又是幸运的。

苏轼在人生穷途之中对其精神与心志的不断磨砺,使他的生命底色与精神哲思呈现 出更为鲜明的本真状态,展露出作为一个文化巨人特具的节操与气性。

他在儋州的生活与言说表达,给儋 州留下了一笔值得永久珍藏的文化精神矿藏。

一、苏轼在儋州的精神哲思苏轼谪处儋州,他对大道的坚守执着,于其思想精神中最为灼目。

苏轼行至苍梧,在孤城角声、烟树苍 茫的夜色中,抚枕坐叹,想到自己将要前往之地,不是悲哀流涕,心冷神灭,而是顿起激昂之声:“平生学道 真实意,岂与穷达倶存亡。

《试论柳宗元山水游记散文的特色柳宗元、苏轼游记的感物特色比较》摘要:比较“岁有其物,物有其容,另一方面,柳宗元遍游是州,孜孜以求的山水皆是运用比兴的手法象征化的山水,它们或地处偏远,被视为弃地,或深藏秀谷,人迹罕至,或荆棘遍地,需开道而行,凡此种种,奇山异水无他人欣赏喜爱,似乎专为等待主体“我”的发现与欣赏,“美不自美,因人而彰”(《邕州柳中丞作马退山茅亭记》),也因为我的知己之赏,山水的奇、幽、丽等特征才被世人所知,山水就成为“�人”的象征物,山水的特点象征人的特点,山水的被遗忘象征人的被遗忘,山水与人成为一种对应的互赏、共感的同类,其中表现出哲学家睿智达观的生活态度、作家自由挥洒的气度,导致苏轼游记有信手写来的随意,情、景、物、理四者密切关联、无可不入,这无疑使得游记更“散”,意味着苏轼的游记散文能打破各体散文的界限,也就更接近散文贵在“形散而神不散”的现代观念摘要:柳宗元和苏轼都是善于描写山水的大家,但他们的山水游记却有着不同的风格特色,这从游记的感物方式、取景特点及形成原因等方面表现出来。

关键词:柳宗元苏轼游记感物方式比较“岁有其物,物有其容;情以物迁,辞以情发。

”①外物与内心情感的关系一直是古代文学艺术表现的对象,山水游记是二者融合的代表文体之一,感物方式的不同使得柳宗元、苏轼的游记呈现迥异的特色,这从游记的感物方式、取景特点及形成原因等方面表现出来。

一柳宗元的游记的代表作《游黄溪记》、“永州八记”等二十几篇游记,是他贬谪永州、柳州时的作品;苏轼的著名游记大部分也是贬谪黄州、惠州、儋州时的作品,如黄州时作的《记游定惠院》《记承天寺夜游》《游沙湖》《记樊山》等,离开黄州赴汝州的途中作的《石钟山记》,惠州时作的《记游松风亭》《记游白水岩》等,儋州时作的《儋耳夜书》等,著名的《赤壁赋》《后赤壁赋》就形式而言是文赋,实际上也是游记。

“气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。

”②钟嵘讲的是诗歌创作中人与自然万物的互相感应,游记创作何尝不是如此。

论苏东坡岭南文学创作思想及其实践◎王启鹏摘要:苏东坡在晚年被贬谪到岭南后,发展了他的文学创作思想,提出了“平淡自然”、“辞达”和尚“意”的创作理论,并在创作实践中创造了“和陶诗”这种新诗体,还为岭南山水写下了大量脍灸人口的诗文,为后人留下了珍贵的文化遗产。

关键词:苏东坡;岭南;文学创作思想;文学创作实践苏东坡是一位世界级的大文豪,诗词文赋皆精,是唐宋八大家之一,是中国著名的书法家、文人画的中坚人物,又是个美食家、水利工程师,后人称之为“全才”,九百多年来一直为人津津乐道。

但对他贬寓惠州后的文学创作成就,后人是存在着一定分歧的。

这主要原因是,苏东坡的代表作不是产生在岭南时期,他一生的主要文学成就也不是在岭南时期。

况且苏东坡晚年的作品多是写身边的小事,平淡自然的风格居多,再也找不到青壮年时期那股热血奔放的豪情了。

所以有的人就认为,苏东坡晚年的文学创作成就不大。

是不是这样呢?因此,研究苏东坡贬寓岭南后文学创作思想和实践,是非常有意义的。

研究苏东坡岭南的文学思想和创作实践,在地域来说主要是惠州和儋州两地,以及他在迁徙过程中路过的岭南地域。

在当时的宋代来说,惠州属于广南东路,儋州属于广南西路,是属于同一区域的地方。

新中国成立后到1988年,海南岛还是属于广东省所管辖的。

况且,任何一个人的思想,晚年是最为成熟的。

因此,把苏东坡晚年在岭南诸地的创作思想综合起来研究,更能展现出苏东坡一生的创作思想,更能展现出其思想的光辉。

明确了这个前提,我们对问题的研究就容易取得较为一致的认识了。

一、文学创作思想研究(一)在审美情趣上提出了“平淡自然”的创作理论平淡自然之美,在美学上称作冲淡美。

在中国文化史上,冲淡美可以说是古代文人的审美主流。

早在先秦时期,老子和庄子就极力追求和推崇“自然之道”、“自然之美”,认为天地的自然之美才是真正的美。

魏晋六朝至中唐,乃是冲淡美的发展时期。

这一时期,冲淡美、清丽美,不仅是文艺品评的标准,也是品评人物的标准。

苏轼在黄州、惠州和儋州时期创作的诗歌数量众多,且风格各异,具有很高的艺术价值。

以下是他在这三个地方创作的部分诗歌:

黄州时期:

在黄州时期,苏轼的诗歌创作达到了高峰。

他在这个时期的作品多表现出对生活的热爱和追求,以及对人生的思考。

例如《念奴娇·赤壁怀古》这首词,通过对赤壁古迹的描绘,表达了作者对历史变迁的感慨和对人生的思考。

惠州时期:

在惠州时期,苏轼的诗歌作品更加注重对自然景色的描绘和表达。

他通过对惠州山水的描绘,表现出对大自然的热爱和对生活的向往。

例如《惠州西湖》这首诗,通过对西湖美景的描绘,表达了作者对自然美的感受和向往。

儋州时期:

在儋州时期,苏轼的诗歌作品更加注重对人生的思考和感悟。

他通过对自己人生经历的回顾和反思,表现出对人生的深刻思考和感悟。

例如《自题金山画像》这首诗,通过对自己一生的回顾和反思,表达了作者对自己人生的深刻思考和感悟。

总之,苏轼在黄州、惠州和儋州时期的诗歌作品具有很高的艺术价值,通过对自然、人生、历史等方面的描绘和表达,表现出作者对生活的热爱和追求,以及对人生的深刻思考和感悟。

苏轼儋州诗歌内容研究苏轼在被贬谪儋州的三年时间内,创作了大量优秀的文学作品,涉及诗、词、文、论等多种文体。

尤其诗歌创作是苏轼谪居儋州期间文学成就最为突出的部分,标志着其诗歌创作进入了一个新的境界。

在诗歌的题材内容方面,融入了许多具有地方特色的文化元素,丰富和扩展了诗歌内容。

标签:儋州诗歌;诗歌内容一、贬谪儋州宋哲宗绍圣四年(1097),苏轼被朝廷责授琼州别驾、昌化军安置,流放儋州。

澹州,古称澹耳郡,在苏轼生活的北宋,是还未被开发的蛮荒之地。

在中原人眼里,素来就是有去无回的鬼门关。

苏轼在告别惠州前往儋州时给友人的信中说:“某垂老投荒,无复生还之望。

昨与长子迈诀,已处置后事矣。

今到儋州,首当作棺,次便作墓,乃留手疏与诸子,死则葬海外。

”(《与王敏仲书》)垂老之年的苏轼,就是在这种环境下,创作了大量优秀的代的诗歌作品,苏轼把这里的山水风光、风土人情等都写进了诗中。

接下来从苏轼在儋州所写诗歌的内容具体分析。

二、诗歌内容苏轼作诗往往随心所欲,即兴而出,其在儋州诗歌创作中同样是本着万物皆可入诗的原则,在诗歌中融入了大量的地方文化元素,增加了许多新的题材和内容。

(一)记录儋州习俗首先,苏轼这一时期的诗歌内容中介绍了许多儋州当地的节日习俗,比较有代表性的如“上巳”和“祭灶”。

苏轼在《儋州人不作寒食,而已上巳上冢。

予携一瓢酒寻诸生,皆出矣。

独老符秀才在,因与饮,至醉。

符盖儋人之安贫守静者也》一诗中有“记取城南上巳日,木棉花落刺桐开。

”由此可知,儋州是选择在木棉花落败刺桐树开花的三月给亲人上坟扫墓的。

除了“上巳日”之外,苏轼的诗歌中还明确记录了儋州“祭灶”的习俗。

祭灶习俗由来已久,作为中国的传统习俗一直保留至今。

《儋县志》中记载儋州人民“以竹叶扫屋尘,换炉灰,夜具酒果,送灶君朝帝。

”苏轼在他的诗歌《纵笔三首·其三》中也提到了儋州人民的祭灶习俗:北船不到米如珠,醉饱萧条半月无。

明日东家知祭灶,只鸡斗酒定膰吾。

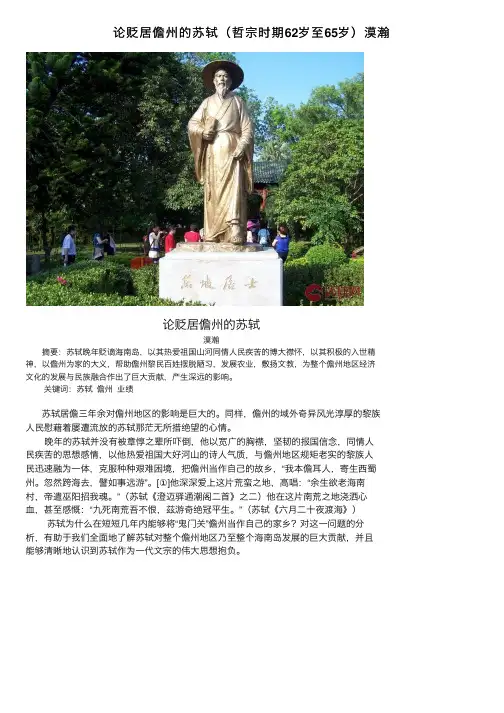

论贬居儋州的苏轼(哲宗时期62岁⾄65岁)漠瀚论贬居儋州的苏轼漠瀚摘要:苏轼晚年贬谪海南岛,以其热爱祖国⼭河同情⼈民疾苦的博⼤襟怀,以其积极的⼊世精神,以儋州为家的⼤义,帮助儋州黎民百姓摆脱陋习,发展农业,敷扬⽂教,为整个儋州地区经济⽂化的发展与民族融合作出了巨⼤贡献,产⽣深远的影响。

关键词:苏轼儋州业绩苏轼居儋三年余对儋州地区的影响是巨⼤的。

同样,儋州的域外奇异风光淳厚的黎族⼈民慰藉着屡遭流放的苏轼那茫⽆所措绝望的⼼情。

晚年的苏轼并没有被章惇之辈所吓倒,他以宽⼴的胸襟,坚韧的报国信念,同情⼈民疾苦的思想感情,以他热爱祖国⼤好河⼭的诗⼈⽓质,与儋州地区规矩⽼实的黎族⼈民迅速融为⼀体,克服种种艰难困境,把儋州当作⾃⼰的故乡,“我本儋⽿⼈,寄⽣西蜀州。

忽然跨海去,譬如事远游”。

[①]他深深爱上这⽚荒蛮之地,⾼唱:“余⽣欲⽼海南村,帝遣巫阳招我魂。

”(苏轼《澄迈驿通潮阁⼆⾸》之⼆)他在这⽚南荒之地浇洒⼼⾎,甚⾄感慨:“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平⽣。

”(苏轼《六⽉⼆⼗夜渡海》)苏轼为什么在短短⼏年内能够将“⿁门关”儋州当作⾃⼰的家乡?对这⼀问题的分析,有助于我们全⾯地了解苏轼对整个儋州地区乃⾄整个海南岛发展的巨⼤贡献,并且能够清晰地认识到苏轼作为⼀代⽂宗的伟⼤思想抱负。

⼀、苏轼被贬儋州苏轼,字⼦瞻,谪居黄州时⾃号“东坡”,嘉祐元年(1057)苏轼⼆⼗⼆岁,与弟苏辙中同榜进⼠。

苏轼旷达超然,学识渊博,为⼈坦荡,讲究风节,有志于改⾰朝政且勇于进⾔。

但由于注重政策的实际效果,他在王安⽯厉⾏新法时持反对态度;后来,当司马光废除新法时⼜持不同意见,结果多次受到排斥打击。

其中有两次最为严重。

第⼀次是45岁那年因“乌台诗案”⽽被贬⾄黄州,⼀住四年。

第⼆次是在59岁时被贬惠州,在他以为晚年可以安居惠州之际,也就是他盖的房⼦落成⼤约两个⽉光景,他⼜接到远贬海南岛的命令。

海南岛当时居民以黎族⼈居多,北部沿岸有少数汉⼈。

儋州位于海南岛西北部,濒临北部湾,称昌化军(⼜称儋⽿),农⽥荒废,⾐⾷粗糙,瘴疠风涛横⾏,荒辟异常。

学士学位论文系别:中文系学科专业:汉语言文学姓名:马威运城学院2015年6月毕业论文题目:浅论苏轼居儋功业系别:中文系学科专业:汉语言文学姓名:马威指导教师:杨庆节运城学院2015年6月浅论苏轼居儋功业摘要:苏轼于宋绍圣四年四月贬谪儋州。

在居儋的三年期间,他关心民生疾苦、办学授徒,开创儋琼科举及第之先河,改变了儋州自汉武帝元鼎六年设置郡,汉魏六朝至唐及五代以来,文化从没有得到发展的现状;苦心劝农,改变陋习,移风易俗,惠及广大黎民百姓,与儋州人民结下了深厚的友谊;挥笔颂儋州,为世人留下了千古佳话。

毫不夸张地讲,如果撇开苏轼来谈儋州文化,这座儋耳古郡势必会黯然失色,苏轼已成为了撬动儋州文化发展的一个支点。

研究苏轼居儋功业,有助于充分认识到如何开发蕴藏深厚的旅游文化和教育文化资源,对提升儋州的文化等级,推动儋州城市文化建设具有重大意义。

关键词:苏轼;儋州文化;居儋功业A Study on Su Shi’s Achievements in DanzhouAbstract: Su Shi was degraded in the April fourth year of Shaosheng ages. During the three years in Danzhou, he concerned about the weal and woe of the massed and carried on education. He changed the current poor situation which from The Six Dynasties to The Tang Dynasties and the Five Dynasties. He took great pains in persuading people engaged in agriculture, changing existing bad habits and customs. Many people had benefited from his measures at that time. He established a profound friendship with people in Danzhou. Sushi written a lot of poetic masterpieces through the ages for later generations to praise Danzhou. It is no exaggeration to say that if talk about the culture in Danzhou without Suhi’s merits,this ancient country is bound to be overshadowed.Sushi became a fulcrum to the culture in Danzhou. From resear ching Sushi’s exploits, we can make a full realization about how to explore the rich tourism culture and education culture resources in Danzhou.This also can make a great significance in enhancing the cultural level and construction for Danzhou.Key words:Sushi;culture in Danzhou;Sushi’s achievements in Danzhou目录引言--------------------------------------------------------------1 一、重视教育------------------------------------------------------2 (一)办学授徒----------------------------------------------------3 (二)文教昌盛----------------------------------------------------4 二、劝农改习俗---------------------------------------------------5 (一)改变陋习----------------------------------------------------6 (二)移风易俗----------------------------------------------------7 三、文学成就------------------------------------------------------8 (一)诗歌成就----------------------------------------------------9 (二)散文成就----------------------------------------------------9 结语-------------------------------------------------------------11 主要参考文献-----------------------------------------------------12 致谢-------------------------------------------------------------13引言苏轼①,字子瞻,一字和仲,自号东坡居士,唐宋八大家之一,北宋杰出的文学大家。

从苏轼贬儋期间诗文究其复杂心态作者:柯小瑜来源:《青年文学家》2010年第05期摘要:苏轼才气横溢,是中国文学史上少有的千古奇才,但在政治上却从不随波逐流,趋炎附势,故不容于新旧两党,屡遭贬谪。

尤其在晚年贬儋期间写下的大量诗文,记录了苏轼面对贬谪生涯时复杂的心路历程。

通过对这些诗文的分析,可以了解他在儋州真实的生活状况和复杂的思想动态,还原一代文豪“坡仙”一个充满喜怒哀乐的普通人形象。

关键词:苏轼儋州诗文心态[中图分类号]:I206[文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2010)-03-0012-02苏轼一生屡遭贬谪,面对仕途的不顺和人生的逆境。

他似乎总能以一种随遇而安的态度来寻求解脱,甚至在《自题金山画像》中自嘲道:“问汝平生功业,黄州惠州儋州。

”可是通过对其在贬谪期间写下的诗文解读,我们发现这位大文豪在旷达超脱的同时也伴随着内心的惊惧忧伤。

历来学者对苏轼的研究多集中在其前期生平和成就。

笔者认为纵观其一生,仕路九迁,正如同他自己在诗文中所说的一样,文学创作的鼎盛期和思想发生重大转变时期当在黄州、惠州、儋州三处。

本文试以苏轼贬儋期间诗文创作为考察对象,关注其在儋州的生活经历,解读苏轼面对贬谪生涯时复杂的心路历程。

一苏轼眨儋原因探究据《舆地广记》载,北宋哲宗绍圣四年(1097年)四月十七日,苏轼在惠州写下《纵笔》一诗:“白头萧散满霜风,小阁藤床寄病容。

报道先生春睡美,道人轻打五更钟”。

此诗本属描写个人贬谪的孤寂生活,可传到汴京,政敌当朝宰相章惇等却认为“苏子尚快活耶?”,于是复贬苏轼“授琼州别驾、昌化军安置,不得签署公事”。

儋州,位于海南岛西北部,据《琼州府志》及《儋州志》载,那里“黎地广袤,都县稀疏”,“风涛瘴疠,非人所居”,自然条件极端恶劣。

苏轼登岛前自觉生还无望,发出了“九死之余,忧畏百端”(《与范元长八首》)的感慨,据说临行之时“子孙恸哭于江边,已为死别;魑魅逢迎于海上,宁许生还?”(《到昌化军谢表》)。

摘要:本论文主要是对学者之于海南谪居期的苏轼的研究的一个文献综述,通过笔者的分析归纳,认为学者对于此时期的苏轼的研究主要集中在三个方面,一是对苏轼在海南时期的思想、精神、心态的研究;二是对苏轼这一期间文学创作的研究;三是兼论苏轼思想、心态与文学创作的研究。

关键词:苏轼;贬谪;海南;综述苏轼是中国文化史上一流的大家,他的诗、词、文、赋以及书法、绘画、文艺理论批评造诣都是十分突出的。

但是苏轼的文风得以形成并登上文坛的最顶峰得益于他的两次重大的人生经历。

元丰二年(1079年),苏轼因乌台诗案被贬为黄州团练副使,在黄州度过了四年多的贬谪生涯。

苏辙称苏轼在这期间“其文一变,如川之方至”(《亡兄子瞻端明墓志铭》),可以说黄州是苏轼人生的一个转折点。

苏轼文学创作的再一次高潮出现在他的晚年,就是被贬谪到南方领海时期。

哲宗绍圣元年(1094年),苏轼被贬至岭南惠州,四年后又被贬至海南儋州,这是当时最荒远最艰苦的地区,而苏轼的思想和诗歌创作又有了一次飞跃。

本论文将从近年来多方学者对苏轼在海南时期的研究入手,做一个进一步的分析。

苏轼晚年的这段时间历来是学者研究苏轼的一个重点,关于这个问题的研究性论文不胜枚举,现在做一个笼统的概括。

关于苏轼这一时期的研究论文有很多,大致可以分为以下几类:(1)关于苏轼的经历、思想、人格以及人生态度上的研究性文章;(2)论述苏轼在此期间的文学艺术创作的文章;(3)兼论苏轼此间的经历、思想、文学创作的文章。

一、关于苏轼思想、精神、人生态度的研究在这一方面许多学者做了比较详尽的论述,有着重研究苏轼此间心态的文章,如罗莹的《苏轼贬居岭南时的复杂心态》[1];有专门研究苏轼贬谪后经历的,如昌庆志的《苏轼贬谪生涯与岭南养生文化》[2]、卢捷的《我行西北隅,如度月半弓——记苏轼惠州到儋州行程》[3]、孔善鑫的《“他年谁作舆地志,海南万里真吾乡”——苏轼贬居海南的生活和功业》[4]以及周奎生的《论苏轼贬谪岭南时期的文化意义》[5];此外还有研究苏轼思想、人格的文章,如陈建锋的《苏轼贬琼期间践行<周易>中正观初探》[6]。

苏轼儋州诗文研究报告苏轼(1037年-1101年),字子瞻,号东坡居士,北宋时期的文学家、书画家、政治家。

他的诗文作品具有极高的艺术价值和文化内涵,被誉为宋代文坛的瑰宝之一。

苏轼曾被贬谪到儋州,这段经历对他的文学创作产生了深远的影响。

本文将对苏轼儋州诗文进行研究。

苏轼在贬谪期间,产生了大量的作品,其中最有代表性的是《儋州西山》、《渔家傲》等。

这些诗文充满了对大自然的赞美和对民众生活的描写,流露出苏轼豪放自由的个性。

《儋州西山》一诗表达了苏轼对大自然的景物的赞美之情。

诗中写道:“故人少云岭,东骑越长流。

江津属太古,谪去何由辽?”表达了苏轼对返回故乡之念的思索和对世间之不易的感慨。

同时,通过细腻的描写和自然景物的对比,展现了苏轼对大自然之美的赞叹之情。

这不仅彰显出苏轼的豪放个性,也表达了他在贬谪中对自然之美的认同和对自由之向往。

苏轼在贬谪期间,也写下了《渔家傲》一诗。

诗中描述了苏轼在儋州过渡时,遇到了一位生活艰苦的渔夫,并向他学习乐观豁达的生活态度。

诗中写道:“遥知儋州,乘兴长飞剥露头;纵使当时饱,谁念饥乐困!”,表达了苏轼对渔家辛勤劳作、乐观豁达生活态度的钦佩之情。

同时,也透露出苏轼在儋州贬谪生活中逐渐发现生活中的美好,以及他对自身的反思和转变。

苏轼在儋州期间,虽然身处险境,但通过与儋州人民的交往,他逐渐认识到生活中的幸福和自由之美,使得他的文学作品更加充满情感和思想。

在苏轼的诗文中,我们可以感受到他丰富多样的情感表达和对大自然、人民生活的深刻描写,这对于我们理解苏轼的人生观和艺术观具有重要意义。

综上所述,苏轼儋州诗文具有独特的艺术风格和深厚的文化内涵。

通过苏轼在儋州的生活经历,他以自己独特的艺术手法和深邃的思想感悟,创作了一系列充满情感的作品,展现了他对自然景物和人民生活的热爱和赞美之情。

这些作品不仅是苏轼文学艺术的重要组成部分,也是对于当代文化研究和传承的宝贵资源。

书上元夜游篇(一):苏轼书上元夜游书上元夜游己卯上元,予在儋州,有老书生数人来过,曰:“良月嘉夜,先生能一出乎”予欣然从之,步城西,入僧舍,历小巷,民夷杂糅,屠沽纷然。

归舍已三鼓矣。

舍中掩关熟睡,已再鼾矣。

放杖而笑,孰为得失过问先生何笑,盖自笑也。

然亦笑韩退之钓鱼无得,更欲远去,不知走海者未必得大鱼也。

1099 年农历正月十五,我在儋州,有几个老书生过来对我说:“如此好的月夜,先生能不能一起出去呢”我便很高兴地尾随他们,走到了城西,进入了和尚的住所,经过了小巷,各地的百姓聚居在一起,生活井然有序。

回到家中已经三更了,家里的人闭门熟睡,睡得很鼾甜。

(我)放下拐杖,不禁笑了笑,什么是得,什么是失呢苏过问我为什么笑,大概是自己笑自己吧。

然而也是笑韩愈钓鱼没有钓到,还想要到更远的地方钓鱼,殊不知道在海边的人也未必能钓到大鱼。

己卯:公元 1099 年。

上元:旧以阴历正月十五为上元节。

儋州:地名,现在海南。

过:访问。

嘉:美妙。

欣然:高兴的样子。

历:经过。

鼓:动词,击鼓。

古代夜间击鼓报时,一夜报五次。

步:走。

放杖而笑,而:表承接。

这是哲宗元符二年己卯(1099)东坡在海南儋州(治今海南儋县)贬所写的一篇小品,《东坡志林》题为《儋耳夜书》。

随笔小品之体,肇始于魏晋,繁盛于两宋,东坡最擅胜场,而其游记小品更多佳构。

东坡的小品文,信笔挥洒,款款而谈,不假雕饰,真率自然,字字从性灵中流出,在他的散文中独具风韵。

今人吕叔湘曾经说:“或者直抒所怀,或者因事见理,处处有一东坡,其为人,其哲学,皆豁然呈现。

”(《笔记文选读》 )正确地道出了东坡小品文的妙处。

这篇小品,前半记述与海南文士月夜出游的一个生活断片。

在那明月皎洁的上元(农历正月十五日)夸姣之夜,应几位老书生之邀,东坡“欣然”出游。

城西的体面,僧舍的景物,小巷的民情,纷纷攘攘的生意人,都引起他浓厚的兴趣,使他留连忘返,回到家中,天已三更,儿子也已掩门熟睡。

东坡借这一辈子活断片,不用细节刻划,自然透露出了儋州小城上元之夜的繁荣景象、祥和风俗,并抒发出一种悠然自得的心情,反映了自己与海南人民的亲切交谊,文笔轻盈自然,隽永优美。

论苏轼岭海时期的心态与诗词创作作者:黄英来源:《南北桥》2018年第03期【摘要】苏轼一生之中创作了很多诗词作品,他作品的风格以及情感价值观的展现,与其个人的经历有着密切关系。

在被贬到岭海期间,苏轼接触了当地的独特文化,接受当地独特民风的熏陶。

再加上苏轼的年龄特点,使得苏轼的心境发生了很大转变,这些都影响到了苏轼的诗词作品。

【关键词】苏轼岭海时期诗词创作中图分类号:G4 文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1672-0407.2018.03.059在大约1094年,年逾六旬的苏轼,因为讥斥先朝之罪,被贬为宁远军节度副使,安置在惠州,而且不允许签判公事;后来,绍圣四年,苏轼又因故被贬,昌化军安置,这些经历都让苏轼的心态发生了些许的转变,从他的诗词作品中可以看出,苏轼在到达惠州以后,内心逐渐变得悠然自适。

到了儋州后更是表现出了怡然自得,超然物外的乐观豁达心境。

从他岭海居住所期间写就的诗词作品中也能够看出来,当地的客家文化对苏轼有了非常重要的影响。

所以,在接下来的内容中,笔者将主要围绕苏轼在岭海期间的心态和诗词作品的特点进行分析。

一、苏轼岭海时期的淡泊心态及诗词分析苏轼的一生才华横溢,经历也非常的坎坷。

北宋绍圣元年,章恬任相,再度推行王安石新法,反对新法的苏轼被贬至惠州。

原以为惠州是蛮荒瘴疠之地,但到达后苏轼发现,山川风物美不胜收,不禁高声赞美“海山葱茏气佳哉!”客家的山水人文让他逐渐消除了政治失意之感,甚至表示“不辞长作岭南人”。

在惠州生活的两年七个月里,苏轼共创作作品587首(篇、幅)。

初到惠州,他生活困苦,内心也感到怅然若失,苏轼心中的无奈和悲苦也反映在了他的诗词作品之中。

正如他在《西江月》中所写,“中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。

”为了排解心中的苦闷,苏轼游览当地山水名胜,并且也将自己游览之中的所见所闻所感,融入到了诗词作品之中。

例如,在著名的汤泉游览期间,苏轼写下“汤泉吐焰镜光开,白水飞虹带雨来”“永辞角上两弯触,一洗心中九云梦”等佳句。

从被贬所作的游记散文看苏轼思想的转变

陈作行;张安琪;潘艳华

【期刊名称】《湖北理工学院学报(人文社会科学版)》

【年(卷),期】2011(028)003

【摘要】苏轼在被贬的路上,从黄州时期的摆脱功利态度,到惠州时期的身世永相忘,再到儋州时期的“寄我无穷境”,一路走来,一路顿悟.文章从他被贬三地所写的游记散文中,揭示他不同时期的思想变化,梳理他思想发展的脉络.

【总页数】3页(P41-43)

【作者】陈作行;张安琪;潘艳华

【作者单位】太原大学外语师范学院,山西太原030012;太原大学外语师范学院,山西太原030012;太原大学外语师范学院,山西太原030012

【正文语种】中文

【中图分类】K244;I206.2

【相关文献】

1.苏轼被贬时期的佛禅思想 [J], 弓芊

2.浅析苏轼被贬谪黄州时期的思想特点 [J], 王建军

3.从东坡为妻妾所作词看其思想转变 [J], 王渤菡

4.从贬谪黄州后的创作看苏轼思想变化和人生态度的转变 [J], 姚芳

5.从东坡为妻妾所作词看其思想转变 [J], 王渤菡[1]

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

试论苏轼贬谪儋州时期的散文创作试论苏轼贬谪儋州时期的散文创作

论文关键词:苏轼儋州散文

论文摘要:贬谪儋州是苏轼人生的低谷期,但乐观旷达的苏轼不仅以宽敞的胸怀直视生活,而且采取各种方法丰富充实生活。

在他的笔下,儋州的风土人情也呈现出别样的异彩。

绍圣四年四月十七日,苏轼被责授琼州别驾,移昌化军安置。

同年七月二日,苏轼与幼子过到达昌化军贬所,即今海南省儋州市。

元符三年二月,因徽宗登基,恩移廉州安置。

四月,因生皇子恩,诏授舒州团练副使。

六月二十日,苏轼渡海离开海南岛。

至此,他在儋州生活了将近三年。

苏轼贬谪儋州的文(不含书信),据《苏轼年谱》统计共有93篇,其中91篇《苏轼文集》有收,余下2篇《晚香堂苏帖》有增补。

?与惠州之文相比,儋州之文不但在体裁上有明显变化,内容上也有很大不同。

就体裁言,赋体惠州时没有,此时则有6篇;史评,惠州时仅有1篇,此时期则有19篇之多。

就内容言,最大的不同随体裁变化而来,即史评性文字大量增加,构成了儋州之文的一道亮色。

?州之文体裁和内容上的变化,无疑与苏轼这次海南之贬有莫大关系。

这次贬谪,是苏轼人生三贬中最严重的,也是同时被贬的元佑党人中最悲惨的。

虽然在被贬惠州时,苏轼已经能够用一种从容旷达的心态去面对人生的苦难,但是再次遭逢被贬,而且是贬往国土的最南端,这给苏轼的心灵依然带来了不小的震惊和伤痛。

他在《到昌化军谢表》中说:“臣孤老无托,瘴疠交攻。

子孙痛哭于江边,已为死别,魑魅逢仰于海外,宁许生还。

”其生还无望、悲观欲绝,比惠州时要真切的多。

谪居海南时,苏轼已经62岁,身边只有苏过一人。

生活上又是一派惨淡景象:“食无肉,病无药,居无室,出无友,冬无炭,夏无寒泉”。

在这种情况下,怎样对待未来的生活,如何把握剩余的生命,是垂暮之年的苏轼唯一能做的事情。

而东坡之为东坡,给予后人的最深刻印象,也在于此。

即便生命所剩无几,即便命运把他逼到角落,他依然能够以积极乐观的心态面对生活。

他在《书海南风土》中说:

岭南天气卑湿,地气蒸溽,而海南为甚。

夏秋之交,物无不腐坏者。

人非金石,

其何能久。

然儋耳颇有老人,年百余岁者,往往而是,八九十者不论也。

乃知寿夭无定,

习而安之,则冰蚕火鼠,皆可以生。

虽然岭南的环境恶劣,然八九十岁的高龄老人比比皆是。

这一现象增强了苏轼的继续生活的信心。

既然他们能够适应这个环境,我为什么不能?他的这一想法,也打破了瘴疠之地折损性命的世俗观念。

苏轼不仅以宽敞的胸怀直视生活,同时也采取各种方法丰富充实生活。

首先,以品评的方式对待极度匮乏平淡的食物。

如《书龟息法示过》、《老饕赋》、《黍麦说》、《菜羹赋》等。

《菜羹赋叙》云:“东坡先生居南山之下,服食器用称家之有无。

水陆之味,贫不能致,煮蔓菁芦菔苦荠而食之。

其法不用醯酱而有自然之味,盖易而可常享,乃为之赋。

”在现有的极端困苦的生活条件下,以新的烹饪方法使食物适口,无疑给平淡的生活增添了几分色彩。

其次,利用当地条件广采药物,也是苏轼儋州生活的一部分。

《海漆录》、《辩漆叶青粘散方》、《苍耳录》、《四神丹说》、《益智录》等短记都是苏轼居儋时研究和服食药物的真实记录。

最后,着书立说也是苏轼居儋生活的重要部分,从《题所作书易传论语说》来看,苏轼在谪居儋州时,先后完成了《书传》、《易传》和《论语说》。

此外,他还撰写了一批系统性的史评,这也是儋州之文变化最明显的`一部分。

据《邵氏闻见后录》载:“苏叔党为叶少蕴言,东坡先生初欲作《志林》百篇,才就十三篇而先生病。

”?1《苏轼文集》卷五就是这13篇的内容。

其中《论范蠡》、《论伍子胥》乃一分为二所致,加上卷四之《宋襄公论》和《士燮论》,共有16篇。

苏轼的这16篇史评,常常是以历史人物或具体的历史事件为评论对象,如《论武王》、《论管仲》、《论孔子》、《论范蠡》、《论周东迁》等。

针对这些历史人物与历史事件,苏轼往往提出一些个人的独到新颖的观点,而不盲从于传统的抽象的道德标准。

比如《论武王》中反对孟子企图掩盖武王弑君的说法,认为“武王非圣人”。

历史上,武王灭商之后,封纣子武庚禄父于殷,又让他的弟弟管叔鲜、蔡叔度相禄父治殷。

苏轼认为:“杀其父,封其子,其子非人也,则可,使其子而果人也,则必死之。

……武王亲以黄钺斩纣,使武庚受封而不叛,岂复人也哉??2”也就是说,武王将武庚置于一个两难的境地。

一方面,武王葬送了武庚的父亲商纣王的性命,另一方面,武庚作为一个臣子,又不得不臣服于武王。

那么,武庚只有两种选择,要不作乱背叛,要不就像楚令尹子南之子那样选择自尽。

这样,苏轼就从伦理道德方面揭示了武庚叛乱与武王灭商的必然联系。

?不仅如此,苏轼还认为商纣王虽无道,虽可杀,但武王并没有“代商而立”的必要。

对待商纣王这样的昏君,首先应该让他“以考终,或死于乱”,甚至可以劝他改过,“若不改过,则殷人改立君”。

以兵取之,放之,杀之,都是不可取的。

圣人的做法应当是:“天下无王,有圣人者出而天下归之,圣人所不得辞也。

”这就打破了儒家传统中的那种道德解读,并不认为“武王伐纣乃解黎民百姓于倒悬”的正义之举,反倒是还原了武王弑君的真实面目。

?接下来,苏轼又说明了武王为什么要封武庚于殷,而没有像对待商纣王那样直接取其性命。

苏轼认为,“殷不伐周,而周伐之,诛其君。

夷其社稷,诸侯必有不悦者,故封武庚以慰之。

”也就是说,武王之所以要封武庚于殷,目的在于

安抚诸侯,以确保自己君主之位的稳定性。

《论武王》这篇史论不仅观点鲜明,论证逻辑也十分有条理,而且这种对历史的认识因为剥离了儒家道德的面纱,显得更接近于历史真实。

?其他的几篇史论,同样也十分精彩。

例如《论始皇汉宣李斯》中论秦亡之由,说蒙毅、李斯、赵高、胡亥一起随秦始皇出巡,途中秦始皇生病了,派蒙毅去祭祀山川,蒙毅尚未归还时,秦始皇就驾崩了。

李斯、赵高就矫诏立了胡亥。

而当时蒙恬、扶苏都掌握着秦朝的主力军队,本有力量与胡亥、赵高抗衡,但却接受了假传的诏命,最终招致杀身之祸。

这是为什么呢?苏轼认为是秦法历来严酷,“令行禁止”已成风俗的缘故。

又如《论周东迁》认为“周之失计,未有如东迁之缪者也”,因为周朝建国的根基在西安,迁至洛阳,就好像卖掉了自己的田宅,失去了安身立命之所。

总而言之,苏轼的史论文,往往能够透过一些偶然的历史事件,抓住一些必然的因素,比纯粹的论理说教,更具说服力。