肾性贫血的诊断与治疗

- 格式:ppt

- 大小:2.63 MB

- 文档页数:119

肾性贫血治疗的临床指南肾性贫血是一种常见的临床病症,主要由于慢性肾脏疾病导致的促红细胞生成素(EPO)分泌不足所引起。

本指南旨在为临床医生提供关于肾性贫血诊断和治疗的全面指导。

一、诊断标准1. 患者有慢性肾脏疾病史,预计肾小球滤过率(eGFR)<60ml/(min·1.73m²)。

2. 血红蛋白浓度<130g/L。

3. 骨髓铁储备充足,无明显感染或其他溶血性疾病。

二、治疗原则1. 针对病因治疗:控制慢性肾脏疾病进展,减少EPO分泌抑制因素,如铁剂缺乏、炎症状态等。

2. 输血治疗:根据患者病情及血红蛋白水平决定输血指征。

3. 药物治疗:主要包括促红细胞生成素(EPO)激动剂、铁剂、叶酸和维生素B12等。

三、具体治疗方法1. 促红细胞生成素(EPO)激动剂:皮下注射,根据患者反应和血红蛋白水平调整剂量。

常用药物有地贝波特(Darbepoetin alfa)和米泊酸(Methoxypsoralen)。

2. 铁剂补充:口服铁剂(如硫酸亚铁、右旋糖酐铁等)或静脉铁剂(如蔗糖铁、葡萄糖酸铁等),根据铁代谢检查结果和患者贫血程度决定。

3. 叶酸和维生素B12补充:叶酸口服,维生素B12可通过注射或口服给药。

4. 输血治疗:根据患者病情及血红蛋白水平决定输血指征。

四、治疗监测1. 定期检测血红蛋白、铁代谢指标、叶酸和维生素B12水平。

2. 监测患者血压、心功能,警惕心血管事件的发生。

3. 观察药物不良反应,如高血压、透析患者药物清除情况等。

五、治疗目标1. 提高血红蛋白水平至正常范围,预防并发症发生。

2. 改善患者生活质量,提高日常生活能力。

3. 延长患者生存时间,降低心血管事件风险。

六、患者教育1. 告知患者肾性贫血的病因、治疗方法及治疗的重要性。

2. 指导患者正确使用药物,遵守医嘱,定期复查。

3. 倡导健康生活方式,控制慢性肾脏疾病进展。

本指南根据我国肾性贫血的诊疗现状制定,旨在为临床医生提供合理的治疗方案。

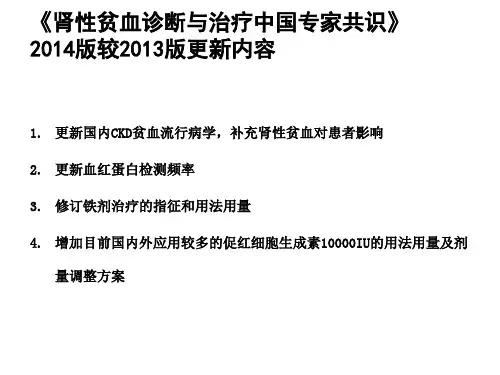

肾性贫血的诊断和治疗要点新版共识(完整版)近年来,国内外有关肾性贫血的流行病学资料与治疗方面的循证医学证据逐渐增多。

为适应我国临床诊疗的发展变化,规范肾性贫血管理,中华医学会肾脏病学分会肾性贫血诊断与治疗共识专家组借鉴国际指南,对慢性肾脏病(CKD)肾性贫血的临床诊断和治疗专家共识进行了更新。

肾性贫血评估频率凡临床症状、体征或其他医学指标提示贫血时应及时测量Hb;测量频率根据透析方式、有无贫血和红细胞生成素治疗情况而定,见图1。

图1 贫血检测频率1. 未开始接受透析治疗的患者:无贫血者,CKD1~3期至少每年测量血红蛋白1次,CKD4~5期至少每6个月测量血红蛋白1次;有贫血者,至少每3个月测量血红蛋白1次。

2. 腹膜透析患者:无贫血者,至少每3个月测量血红蛋白1次;有贫血者,至少每月测量血红蛋白1次。

3. 血液透析患者:无贫血者,至少每3个月测量血红蛋白1次;有贫血者,至少每月测量血红蛋白1次。

4. 使用红细胞生成素治疗的患者:初始治疗阶段,至少每月测量血红蛋白1 次;维持治疗阶段,非透析患者和腹膜透析患者,至少每3 个月测量血红蛋白1 次;血液透析患者,至少每月测量血红蛋白1次。

铁剂治疗指征和用药途径1. 对ND-CKD贫血患者,转铁蛋白饱和度(TSAT)≤20%或(和)铁蛋白≤100 μg/L 时需要补铁。

可尝试进行为期1~3个月的口服铁剂治疗,若无效或不耐受可以改用静脉铁剂治疗。

非透析患者的补铁途径取决于铁缺乏/贫血的严重程度、静脉通道的建立、口服补铁的治疗反应、口服铁剂或静脉铁剂的治疗耐受性以及患者依从度等。

图2 铁剂治疗指征与给药途径2. 对PD-CKD贫血患者,转铁蛋白饱和度(TSAT)≤20%或(和)铁蛋白≤100 μg/L时需要补铁。

虽可先口服铁剂,但其疗效不如静脉铁剂治疗。

为此,若非保留静脉通路备血液透析用,则推荐直接用静脉铁剂治疗。

3. 对HD?CKD贫血患者,转铁蛋白饱和度(TSAT)≤20%或(和)铁蛋白≤200 μg/L 时需要补铁。

肾性贫血原因诊断和治疗肾性贫血是由于肾脏功能损害而引发的。

随着慢性肾病病情的不断恶化进展,当病人肾脏受损严重,血肌酐值大于308μmol/L(3.5mg/dl)时多会伴发肾性贫血。

哪些因素可能引发肾病病人发生肾性贫血呢?当肾功能开始受损时,慢性肾病病人体内由肾脏分泌产生的促红细胞生成素的总量将不足以满足身体的需要,从而成为引发肾性贫血的最主要原因之一。

除此以外,慢性肾功能不全、尿毒症病人,体内堆积大量代谢毒素,缩减了红细胞存活时间;铁摄入减少及铁丢失增多,红细胞合成不足;慢性肾病病人长期控制蛋白质的摄入量,而尿蛋白则源源不断从病人体内流失;慢性肾病病人多发生出血倾向;这些情况都有可能导致慢性肾病病人发生肾性贫血。

发生机制肾性贫血的发生机制为: 红细胞(1)红细胞生成减少。

常见因素有促红细胞生成素减少、红细胞生成抑制因子作用、维生素及营养缺乏、微量元素失衡。

(2)红细胞寿命缩短。

常见因素有尿毒症毒素作用、内分泌激素作用、红细胞脆性增加及脾功能亢进等。

(3)红细胞丢失增加。

极大多数肾性贫血病例有肾功能异常,BUN和Scr升高呈氮质血症或尿毒症水平,且贫血与肾功能损害呈平行关系。

多有较长的肾脏病史,部分病例贫血为主要症状。

肾脏病史缺如或仅夜尿增多为惟一病史,且易被忽视,常被误诊为其他类型的贫血。

形态上多呈正色素、正细胞性贫血、小细胞性、低色素贫血,巨幼细胞性贫血和铁粒幼细胞性贫血也可发生,外周血象可见少数形态不规则细胞,如"芒刺"细胞,其出现的频率大致与尿毒症程度成正相关。

骨髓象红细胞系统增生近于正常,网织红细胞指数稍低或正常,表现为非增生性贫血。

肾性贫血是肾病日久,肾气衰败,脏腑功能低下,气血生成减少而成,脏腑功能的低下,又可使浊毒、瘀血内阻,从而导致因病致损,由损成劳。

因此,临床表现症状复杂,病机既有肾气衰败的虚证一面,又有浊毒、淤血致病的实证一面,临床辨证应根据不同的病期、不同的病证以及二便、饮食、苔脉等辨阴阳、求平衡,辨虚实、明标本。

肾性贫血:治疗与管理1. 引言肾性贫血是一种常见的临床病症,主要由于慢性肾脏疾病导致的促红细胞生成素(EPO)分泌不足,进而影响红细胞的生成和功能。

本文档旨在提供关于肾性贫血的治疗与管理的专业指导,以帮助临床医生和患者更好地应对这一疾病。

2. 肾性贫血的诊断肾性贫血的诊断主要基于以下几个方面:1. 病史:了解患者是否有慢性肾脏疾病、透析史或其他可能导致肾性贫血的因素。

2. 体检:观察患者的一般状况,如皮肤色泽、睑结膜苍白等。

3. 实验室检查:主要包括血常规、肾功能、血清EPO水平等。

3. 肾性贫血的治疗肾性贫血的治疗主要包括药物治疗和非药物治疗两个方面。

3.1 药物治疗1. 促红细胞生成素(EPO)替代治疗:重组人促红细胞生成素(rhEPO)是治疗肾性贫血的首选药物。

用法:皮下注射,每周2-3次,根据患者病情调整剂量。

2. 铁剂治疗:肾性贫血患者常常伴有铁代谢紊乱,需给予铁剂治疗。

口服铁剂(如硫酸亚铁)或静脉铁剂(如右旋糖酐铁)均可。

3. 叶酸和维生素B12补充:肾性贫血患者常伴有维生素缺乏,需给予叶酸和维生素B12补充。

3.2 非药物治疗1. 营养调理:保证充足的蛋白质、热量摄入,注意铁、叶酸、维生素B12的摄入。

2. 控制原发病:积极治疗慢性肾脏疾病,延缓病情进展。

3. 透析治疗:对于尿毒症患者,透析治疗可以改善肾性贫血。

4. 肾性贫血的预防1. 积极治疗慢性肾脏疾病,预防肾功能恶化。

2. 定期监测血常规、肾功能等,及时发现并治疗肾性贫血。

3. 教育患者注意饮食调理,保证营养均衡。

5. 总结肾性贫血是一种常见的临床病症,早期诊断、及时治疗对于改善患者生活质量具有重要意义。

临床医生应熟练掌握肾性贫血的诊断和治疗策略,为患者提供专业、全面的医疗服务。

同时,患者也应积极配合医生治疗,注意饮食调理,控制原发病,以达到最佳治疗效果。

肾性贫血治疗全指南1. 引言肾性贫血是一种由于肾脏功能异常而导致的贫血症状。

对于肾性贫血的治疗,我们需要采取综合的治疗策略,以纠正贫血并改善患者的生活质量。

本指南旨在为医生提供肾性贫血的治疗方案,帮助他们做出独立的决策。

2. 诊断和评估在制定治疗方案之前,我们首先需要进行全面的诊断和评估。

这包括以下步骤:- 详细了解患者的病史,包括既往疾病和用药情况。

- 进行体格检查,包括观察皮肤黏膜的颜色和呼吸系统的状况。

- 进行血液检查,包括血红蛋白水平、血清铁、铁结合力和红细胞计数等指标。

- 进行尿液检查,以评估肾脏功能和尿蛋白。

3. 治疗策略治疗肾性贫血的主要目标是纠正贫血,提高患者的生活质量。

以下是一些常用的治疗策略:3.1 补充铁剂对于肾性贫血患者,补充铁剂是一种常见的治疗方法。

根据患者的血红蛋白水平和铁代谢情况,医生可以选择口服铁剂或静脉注射铁剂。

3.2 促红细胞生成素治疗对于一些严重贫血的患者,医生可以考虑使用促红细胞生成素来刺激骨髓产生更多的红细胞。

这需要根据患者的具体情况来决定使用的剂量和频率。

3.3 血液透析与肾移植对于肾功能严重受损的患者,血液透析或肾移植可能是治疗肾性贫血的最终选择。

这些治疗方法可以有效地改善肾性贫血,并提高患者的生活质量。

4. 随访和监测治疗肾性贫血后,定期的随访和监测非常重要。

这可以帮助医生评估治疗效果,并及时调整治疗方案。

随访时,医生应关注患者的血红蛋白水平、肾功能和贫血症状等指标。

5. 结论肾性贫血的治疗需要综合的策略,并且需要根据患者的具体情况进行个体化的治疗方案。

本指南提供了一些常见的治疗策略,但具体的治疗方案应由医生根据患者的病情和实际情况来决定。

肾病内科肾性贫血的诊断和治疗进展肾性贫血是一种常见的临床病症,在肾病内科中经常遇到。

它是由于肾脏功能不全或慢性肾病引起的贫血现象。

本文将对肾性贫血的诊断和治疗进展进行论述。

一、肾性贫血的诊断肾性贫血的诊断主要通过以下几个方面进行。

1. 临床表现观察:肾性贫血患者常表现为乏力、疲劳、心慌、头晕等症状,同时伴随全身疲软、纳差等。

这些症状与其他类型的贫血有所不同,可作为初步判断的依据。

2. 血液检验:血红蛋白浓度、红细胞计数和血细胞比容是判断贫血程度的重要指标。

在肾性贫血中,这些指标常常降低。

此外,还需要检测肾功能指标,如血清肌酐、尿素氮等,以了解患者的肾脏功能情况。

3. 骨髓活检:骨髓活检可以帮助明确贫血的病因。

在肾性贫血中,骨髓活检通常显示红细胞生成不足,以及相关的肾脏病变。

4. 其他辅助检查:包括肾脏超声、肾功能影像学等,旨在评估肾脏结构和功能。

二、肾性贫血的治疗进展肾性贫血的治疗主要包括贫血原因的治疗、红细胞生成促进治疗和支持治疗等。

1. 肾脏病因治疗:肾性贫血的首要治疗目标是治疗原发性肾脏病。

例如,对于肾小球肾炎引起的肾性贫血,应以抗炎、抗免疫治疗为主;对于肾衰竭导致的肾性贫血,需要进行透析或肾移植等肾功能替代治疗。

2. 促红细胞生成治疗:促红细胞生成剂是肾性贫血治疗的关键药物。

常见的促红细胞生成剂包括重组人促红细胞生成素(EPO)和铁剂。

EPO能够刺激骨髓中的红细胞生成,而铁剂则提供身体所需的铁元素。

这些药物可以通过注射或口服给药的方式使用。

3. 支持治疗:除了上述治疗措施外,肾性贫血的患者还需要进行支持治疗,包括补充营养、改善贫血相关症状的治疗等。

例如,可以通过优质蛋白摄入、补充叶酸、维生素B12等方式改善营养状况。

三、肾性贫血的预防和康复1. 预防措施:对于慢性肾病患者,积极治疗原发疾病、控制血压、控制血糖等是预防肾性贫血的重要措施。

此外,定期进行血液检查和肾脏功能评估,及时发现和干预贫血状况,也有助于预防肾性贫血的发生。