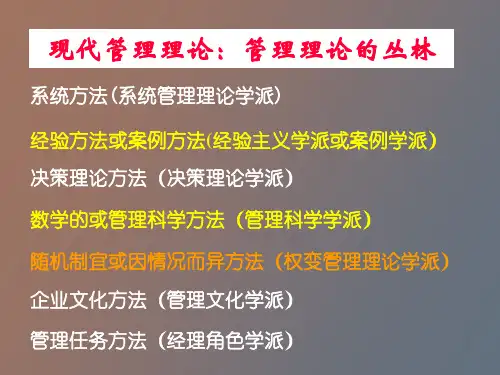

现代管理理论:管理理论的丛林

- 格式:pdf

- 大小:4.30 MB

- 文档页数:13

精心整理现代管理理论及其展望(一)现代管理理论丛林1.现代管理理论丛林到19802.管理过程学派该学派的基本观点是:(1)管理是一个过程,即让别人同自己去实现既定目标的过程。

(2)管理过程的职能有五个:计划工作、组织工作、人员配备、指挥、控制。

(3)管理职能具有普遍性,即各级管理人员都执行着管理职能,但侧重点则因管理级别的不同而异。

(4)管理应具有灵活性,要因地制宜,灵活应用。

该学派主张按管理职能建立一个作为研究管理问题的概念框架。

法约尔被认为是这个学派的创始人。

二战后,该学派的观点得到了很多学者和从事实际工作的管理人员的支持和接受。

但由于对管理职能的分类有所不同,出现了各种不同的流派。

孔茨和奥唐奈合着的《管理学》是战后这一学派的代表作。

3.的因素去适应总的合作系统。

社会学是这个学派的一个重要理论基础。

最早从社会学角度系统研究管理问题的代表人物之一是巴纳德,他的着作《经理的职能》对该学派有很大影响。

怀特?4.经验学派该学派主张通过分析经验(通常是一些案例)来研究管理学问题。

该学派认为,通过分析、比较和研究各种各样成功和失败的管理经验,就可以抽象出某些一般性的结论或原理,以有助于学生和从事实际工作的管理者理解管理原理,并使之学会有效地从事管理工作。

很多学者认为,该学派的主张实质上是传授管理学知识的一种方法,称为“案例教学”。

实践证明,这是培养学生分析问题和解决问题的一种有效途径。

5.人际关系行为学派该学派主张以人与人之间的关系为中心来研究管理问题。

该学派把社会科学方面已有的和新近提出的有关理论、方法和技术用来研究人与人之间以及个人的各种现象,从个人的个性特点到文化关系,范围广泛,无所不包。

该学派注重个人、注重人的动因,把人的动因看成为一种社会心理现象。

其中有些人强调处理人的关系的重要以及有关激励和领导的问题等。

群体行为学派该学派同人际关系行为学派密切相关,但它关心的主要是一定群体中的人的行为,而不是一般的人际关系和个人行为;它以社会学、人类文化学和社会心理学为基础,“组织行为”研究。

管理理论丛林主要的管理学派如下:1.管理过程学派。

管理过程学派是在法约尔一般管理理论的基础上发展起来的。

代表人有美国的哈罗德·孔茨。

该学派的主要观点是:管理是一个过程,即让别人或同别人一起实现既定目标的过程。

管理是由一些基本步骤(如:计划、组织、控制等职能)所组成的独特过程。

该学派注重把管理理论和管理者的职能和工作过程联系起来,目的在于分析过程,从理论上加以概括,确定出一些管理的基本原理、原则和职能。

由于过程是相同的,从而使实现这一过程的原理与原则,具有普遍适用性。

2.人类行为学派。

代表人物是劳伦斯·阿普莱。

主要观点是:既然管理是让别人或同别人一起去把事情办好,因此就必须以人与人之间的关系为中心来研究管理问题。

该学派注重心理学,注重个人和人的动因,把人的动因视作一种社会心理现象。

这一学派把管理看作是对组织行为的领导和协调,坚持认为抓好对人的管理是是企业成功的关键。

3.经验主义学派。

代表人物是美国的彼得·德鲁克,代表作《有效的管理者》。

该学派主张通过分析管理者的实际管理经验或案例来研究管理学问题。

他们认为,成功的组织管理者的经验和一些成功的大企业的做法是最值得借鉴的。

因此,他们重点分析许多组织管理人员的经验,然后加以概括和总结,找出他们成功经验中具有共性的东西,然后使其系统化、理论化,并据此为管理人员提供在类似情况下采取有效的管理策略和技能,以达到组织的目标。

4.社会系统学派。

代表人物是美国的切斯特·巴纳德,代表作《经理的职能》。

他被誉为“现代管理理论之父”。

该学派的主要观点是:1.组织的实质──组织是一个系统,是由人的行为构成的、整体的协作系统的一部分和核心。

这一协作系统由人的系统、物的系统和社会系统所组成。

2.组织要素:作为一个组织,必须具备三个要素:协作的意愿;共同的目标;成员间的信息沟通。

经理人员是组织成员协作活动相互联系的中心。

他的基本任务是:建立整个组织的信息系统并保持其畅通;保证其成员进行充分协作;确定组织目标。

管理理论丛林主要的管理学派如下:1。

管理过程学派.管理过程学派是在法约尔一般管理理论的基础上发展起来的。

代表人有美国的哈罗德·孔茨。

该学派的主要观点是:管理是一个过程,即让别人或同别人一起实现既定目标的过程。

管理是由一些基本步骤(如:计划、组织、控制等职能)所组成的独特过程.该学派注重把管理理论和管理者的职能和工作过程联系起来,目的在于分析过程,从理论上加以概括,确定出一些管理的基本原理、原则和职能。

由于过程是相同的,从而使实现这一过程的原理与原则,具有普遍适用性。

2。

人类行为学派。

代表人物是劳伦斯·阿普莱。

主要观点是:既然管理是让别人或同别人一起去把事情办好,因此就必须以人与人之间的关系为中心来研究管理问题。

该学派注重心理学,注重个人和人的动因,把人的动因视作一种社会心理现象。

这一学派把管理看作是对组织行为的领导和协调,坚持认为抓好对人的管理是是企业成功的关键。

3。

经验主义学派。

代表人物是美国的彼得·德鲁克,代表作《有效的管理者》。

该学派主张通过分析管理者的实际管理经验或案例来研究管理学问题。

他们认为,成功的组织管理者的经验和一些成功的大企业的做法是最值得借鉴的.因此,他们重点分析许多组织管理人员的经验,然后加以概括和总结,找出他们成功经验中具有共性的东西,然后使其系统化、理论化,并据此为管理人员提供在类似情况下采取有效的管理策略和技能,以达到组织的目标。

4。

社会系统学派。

代表人物是美国的切斯特·巴纳德,代表作《经理的职能》。

他被誉为“现代管理理论之父"。

该学派的主要观点是:1.组织的实质──组织是一个系统,是由人的行为构成的、整体的协作系统的一部分和核心。

这一协作系统由人的系统、物的系统和社会系统所组成.2.组织要素:作为一个组织,必须具备三个要素:协作的意愿;共同的目标;成员间的信息沟通。

经理人员是组织成员协作活动相互联系的中心。

他的基本任务是:建立整个组织的信息系统并保持其畅通;保证其成员进行充分协作;确定组织目标。

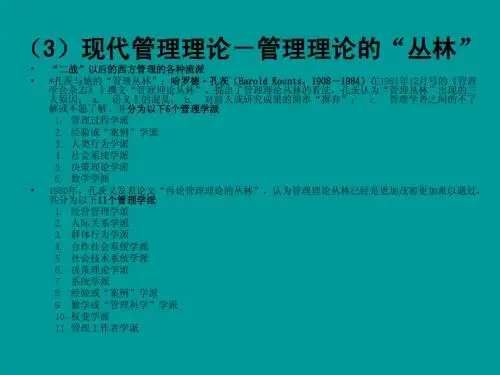

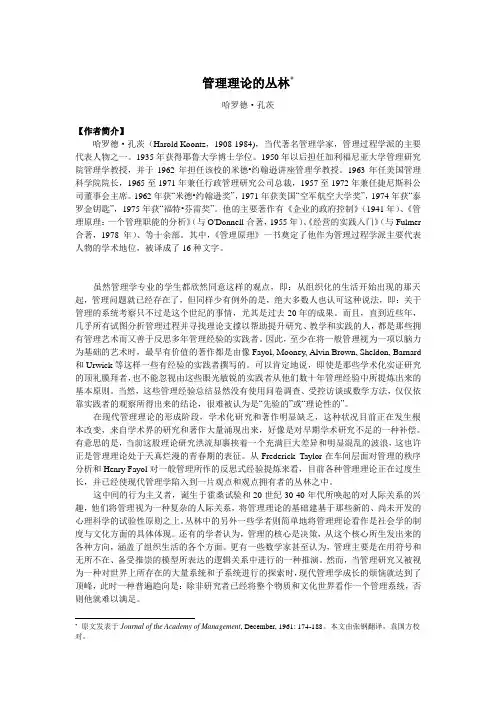

管理理论的丛林*哈罗德·孔茨【作者简介】哈罗德·孔茨(Harold Koontz,1908-1984),当代著名管理学家,管理过程学派的主要代表人物之一。

1935年获得耶鲁大学博士学位。

1950年以后担任加利福尼亚大学管理研究院管理学教授,并于1962年担任该校的米德•约翰逊讲座管理学教授。

1963年任美国管理科学院院长,1965至1971年兼任行政管理研究公司总裁,1957至1972年兼任捷尼斯科公司董事会主席。

1962年获“米德•约翰逊奖”,1971年获美国“空军航空大学奖”,1974年获“泰罗金钥匙”,1975年获“福特•芬雷奖”。

他的主要著作有《企业的政府控制》(1941年)、《管理原理:一个管理职能的分析》(与O'Donnell合著,1955年)、《经营的实践入门》(与Fulmer 合著,1978年)、等十余部。

其中,《管理原理》一书奠定了他作为管理过程学派主要代表人物的学术地位,被译成了16种文字。

_________________________________________________________虽然管理学专业的学生都欣然同意这样的观点,即:从组织化的生活开始出现的那天起,管理问题就已经存在了,但同样少有例外的是,绝大多数人也认可这种说法,即:关于管理的系统考察只不过是这个世纪的事情,尤其是过去20年的成果。

而且,直到近些年,几乎所有试图分析管理过程并寻找理论支撑以帮助提升研究、教学和实践的人,都是那些拥有管理艺术而又善于反思多年管理经验的实践者。

因此,至少在将一般管理视为一项以脑力为基础的艺术时,最早有价值的著作都是由像Fayol, Mooney, Alvin Brown, Sheldon, Barnard 和Urwick等这样一些有经验的实践者撰写的。

可以肯定地说,即使是那些学术化实证研究的顶礼膜拜者,也不能忽视由这些眼光敏锐的实践者从他们数十年管理经验中所提炼出来的基本原则。

管理理论丛林主要的管理学派如下:1.管理过程学派。

管理过程学派是在法约尔一般管理理论的基础上发展起来的。

代表人有美国的哈罗德·孔茨。

该学派的主要观点是:管理是一个过程,即让别人或同别人一起实现既定目标的过程.管理是由一些基本步骤(如:计划、组织、控制等职能)所组成的独特过程。

该学派注重把管理理论和管理者的职能和工作过程联系起来,目的在于分析过程,从理论上加以概括,确定出一些管理的基本原理、原则和职能。

由于过程是相同的,从而使实现这一过程的原理与原则,具有普遍适用性。

2.人类行为学派。

代表人物是劳伦斯·阿普莱。

主要观点是:既然管理是让别人或同别人一起去把事情办好,因此就必须以人与人之间的关系为中心来研究管理问题.该学派注重心理学,注重个人和人的动因,把人的动因视作一种社会心理现象。

这一学派把管理看作是对组织行为的领导和协调,坚持认为抓好对人的管理是是企业成功的关键。

3。

经验主义学派。

代表人物是美国的彼得·德鲁克,代表作《有效的管理者》.该学派主张通过分析管理者的实际管理经验或案例来研究管理学问题。

他们认为,成功的组织管理者的经验和一些成功的大企业的做法是最值得借鉴的。

因此,他们重点分析许多组织管理人员的经验,然后加以概括和总结,找出他们成功经验中具有共性的东西,然后使其系统化、理论化,并据此为管理人员提供在类似情况下采取有效的管理策略和技能,以达到组织的目标。

4.社会系统学派。

代表人物是美国的切斯特·巴纳德,代表作《经理的职能》。

他被誉为“现代管理理论之父”。

该学派的主要观点是:1.组织的实质──组织是一个系统,是由人的行为构成的、整体的协作系统的一部分和核心。

这一协作系统由人的系统、物的系统和社会系统所组成。

2。

组织要素:作为一个组织,必须具备三个要素:协作的意愿;共同的目标;成员间的信息沟通。

经理人员是组织成员协作活动相互联系的中心。

他的基本任务是:建立整个组织的信息系统并保持其畅通;保证其成员进行充分协作;确定组织目标。

时社会矛盾的加剧才应运而生的。

为了解决资本主义经济危机问题,许多管理学者把社会学和心理学等引进企业管理的研究领域,提出用调节人际关系、改善劳动条件等办法来提高劳动生产率。

行为学派主要对工人在生产中的行为以及这些行为产生的原因进行分析研究,以便调节企业中的人际关系,提高工人的生产积极性。

它研究的内容主要包括:人的本性和需要、行为的动机、生产中的人际关系,因而,它在早期被叫做人际关系理论。

行为科学早期的代表人物有原籍澳大利亚而后来移居美国的梅奥和美国的罗特利斯伯格。

他们从20年代后期开始,在美国进行了有名的霍桑工厂试验,从而创立了人际关系理论。

梅奥等人创建的人际关系学说——早期的行为科学以后,经过三十年的大量研究工作,1949年在美国芝加哥召开了一次跨学科的会议上,首先提出了行为科学这一名称,由此进一步形成和完善了行为科学理论。

第二次世界大战后,社会经济发展中出现了许多新的变化:工业生产和科学技术迅速发展;企业的规模进一步扩大;企业生产过程自动化的程度空前提高;技术更新的周期大为缩短;市场竞争越来越激烈;生产社会化程度更加提高;许多复杂产品和现代化工程需要组织大规模的分工协作才能完成。

这些都对企业经营管理提出了许多新的要求,企业经营管理原有的理论和方法有些不能适应新形式的需要。

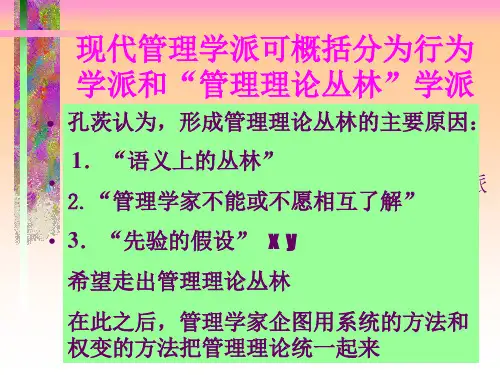

因此,在古典管理学派和早期行为学派的基础上,出现了许多新的管理理论和方法,形成许多新的学术派别。

这些理论同古典管理学派和行为科学的理论,在历史渊源和理论内容上互相影响,盘根错节。

如果说泰罗和法约尔的古典理论当初只是管理学的萌芽,那么现在这些萌芽已发展成为一片茂密的丛林。

这就是人们熟知的“管理理论丛林”。

各种各样的管理学派尤如雨后春笋,滋生蔓延,形形色色的理论观点盘根错节,犬牙交错,林立丛生。

管理学存在管理过程学派、管理科学学派、社会系统学派、决策理论学派、系统理论学派、经验主义学派、经理角色学派、权变理论学派再加上早期的行为学派。

管理理论的演进:丛林与体系的整合【摘要】现代管理理论经历了多次演进,其中丛林理论和体系理论被认为是两种重要的管理理论。

丛林理论强调组织内部的复杂关系和相互作用,而体系理论则注重组织的整体结构和规则。

本文将探讨丛林与体系的整合模式,并探讨这种整合在实践中的应用。

结合丛林和体系的优势,可以提高组织管理的效率和效果。

文章将总结管理理论的演进对组织管理的启示,并展望丛林与体系的整合未来发展方向。

通过对这些内容的研究,我们可以更好地理解现代管理理论的重要性,从而提升组织管理的水平和竞争力。

【关键词】管理理论演进、丛林理论、体系理论、整合模式、实践应用、组织管理启示、未来发展方向。

1. 引言1.1 背景介绍管理理论作为管理学的重要分支,伴随着人类社会的发展而不断演进。

20世纪以来,管理理论经历了多个阶段,从科学管理到行为科学,再到系统管理等,不断为组织管理提供了新的思路和方法。

随着社会经济的变革和科技的发展,管理环境也在不断发生变化,传统的管理理论已经不能完全适应现代组织管理的需求。

面对这一挑战,学者们开始思考如何整合不同的管理理论,以适应复杂多变的管理环境。

丛林理论和体系理论作为两种重要的管理理论范式,各自有着独特的理论基础和方法论。

如何将这两种理论整合起来,发挥它们各自的优势,成为了当前管理学研究的热点之一。

本文旨在探讨丛林与体系的整合对于组织管理的重要意义,分析其在管理实践中的应用和发展趋势,从而为管理理论的进一步发展提供启示。

1.2 研究目的研究目的是通过对管理理论的演进过程以及丛林与体系的整合模式的深入探讨,探寻管理理论在实践中的应用和发展趋势,为组织管理提供新的启示和方向。

我们将分析管理理论的演进历程,探讨丛林理论和体系理论的基本概念,进一步研究丛林与体系的整合模式,并探讨这种整合在实践中的具体应用。

通过对相关理论和实践案例的研究,我们旨在揭示管理理论的演进对组织管理的启示,探讨丛林与体系整合的未来发展方向,并为管理实践提供可行的建议和策略。