实验六

- 格式:doc

- 大小:46.00 KB

- 文档页数:5

实验六 利用电位差计测量电压一、实验目的1. 理解并掌握电位差计的工作原理;2. 掌握用箱式电位差计测量电压的方法。

二、实验器材直流稳压电源、电阻箱一个、滑线变阻器一个、万用表一个、箱式直流电位差计一只,导线等。

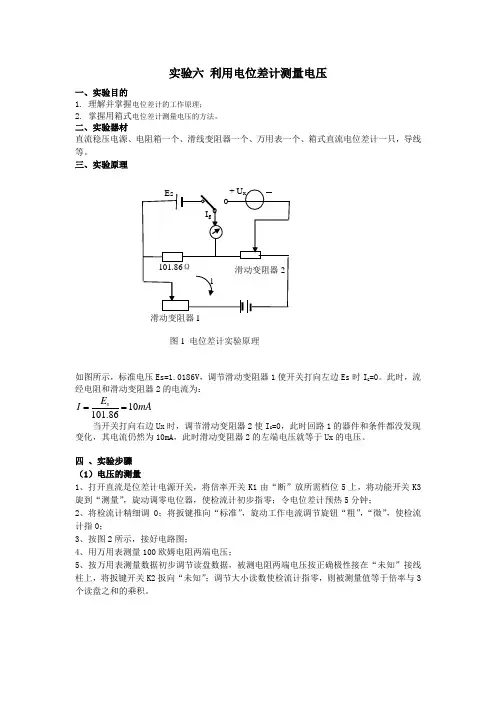

三、实验原理如图所示,标准电压Es=1.0186V ,调节滑动变阻器1使开关打向左边Es 时I G =0。

此时,流经电阻和滑动变阻器2的电流为:10101.86s E I mA == 当开关打向右边Ux 时,调节滑动变阻器2使I G =0,此时回路1的器件和条件都没发现变化,其电流仍然为10mA ,此时滑动变阻器2的左端电压就等于Ux 的电压。

四 、实验步骤(1)电压的测量1、打开直流是位差计电源开关,将倍率开关K1由“断”放所需档位5上,将功能开关K3旋到“测量”,旋动调零电位器,使检流计初步指零;令电位差计预热5分钟;2、将检流计精细调0;将扳键推向“标准”,旋动工作电流调节旋钮“粗”,“微”,使检流计指0;3、按图2所示,接好电路图;4、用万用表测量100欧姆电阻两端电压;5、按万用表测量数据初步调节读盘数据,被测电阻两端电压按正确极性接在“未知”接线柱上,将扳键开关K2扳向“未知”;调节大小读数使检流计指零,则被测量值等于倍率与3个读盘之和的乘积。

图1 电位差计实验原理图2 电位差计测量电压(2)电位差计的灵敏度电位差计的灵敏度定义为:电位差计平衡后,单位被测电压的变化所引起的检流计指针偏转的变化。

若改变平衡时的补偿电压U的改变量为△U,引起检流计指针的偏转为△n,则灵敏度S为:S=△n/△U =五、实验报告万用表测量电压值为电位差计测量值为电位差计的灵敏度S=。

实验六微生物细胞大小的测定一、目的要求1.学会测微尺的使用和计算方法。

2.掌握酵母菌细胞大小测定的方法。

二、基本原理微生物细胞大小, 是微生物的形态特征之一,也是分类鉴定的依据之一。

由于菌体很小, 只能在显微镜下测量。

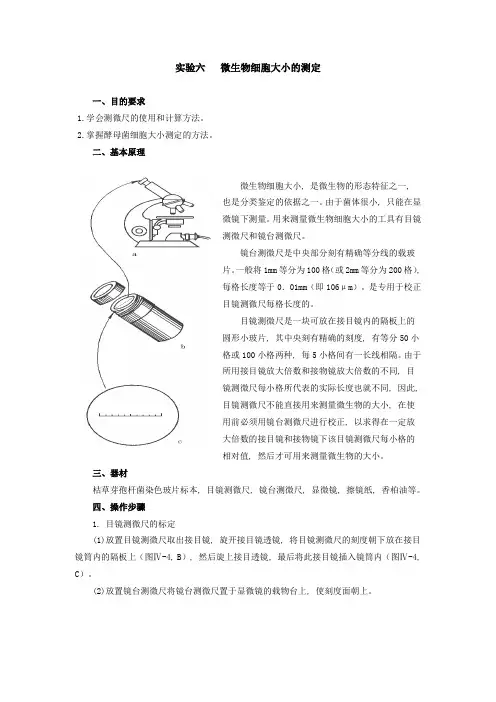

用来测量微生物细胞大小的工具有目镜测微尺和镜台测微尺。

镜台测微尺是中央部分刻有精确等分线的载玻片。

一般将1mm等分为100格(或2mm等分为200格),每格长度等于0.01mm(即106μm)。

是专用于校正目镜测微尺每格长度的。

目镜测微尺是一块可放在接目镜内的隔板上的圆形小玻片, 其中央刻有精确的刻度, 有等分50小格或100小格两种, 每5小格间有一长线相隔。

由于所用接目镜放大倍数和接物镜放大倍数的不同, 目镜测微尺每小格所代表的实际长度也就不同, 因此,目镜测微尺不能直接用来测量微生物的大小, 在使用前必须用镜台测微尺进行校正, 以求得在一定放大倍数的接目镜和接物镜下该目镜测微尺每小格的相对值, 然后才可用来测量微生物的大小。

三、器材枯草芽孢杆菌染色玻片标本, 目镜测微尺, 镜台测微尺, 显微镜, 擦镜纸, 香柏油等。

四、操作步骤1. 目镜测微尺的标定(1)放置目镜测微尺取出接目镜, 旋开接目镜透镜, 将目镜测微尺的刻度朝下放在接目镜筒内的隔板上(图Ⅳ-4, B), 然后旋上接目透镜, 最后将此接目镜插入镜筒内(图Ⅳ-4, C)。

(2)放置镜台测微尺将镜台测微尺置于显微镜的载物台上, 使刻度面朝上。

(3)校正目镜测微尺先用低倍镜观察, 对准焦距, 当看清镜台测微尺后, 转动接目镜, 使目镜测微尺的刻度与镜台测微尺的刻度平行, 移动推动器, 使目镜测微尺和镜台测微尺的某一区间的两对刻度线完全重合, 然后计数出两对重合线之间各自所占的格数(图Ⅳ-6)。

根据计数得到的目镜测微尺和镜台测微尺重合线之间各自所占的格数, 通过如下公式换算出目镜测微尺每小格所代表的实际长度。

目镜测微尺每小格长度(μm)=同法校正在高倍镜和油镜下目镜测微尺每小格所代表的长度。

最新实验六(实验报告)实验目的:本次实验旨在探究特定物质在不同条件下的反应特性,以及通过实验数据分析物质的性质和变化规律。

通过对实验过程的观察和结果的记录,加深对理论知识的理解,并提高实验操作技能。

实验材料:1. 试样:待测物质样品2. 试剂:所需的化学反应试剂3. 仪器:天平、烧杯、量筒、滴定管、温度计、pH计、光谱仪等实验步骤:1. 准备阶段:根据实验要求,准确称取适量的试样和试剂,准备好所有实验仪器。

2. 实验操作:按照实验指导书的步骤,进行化学反应操作,记录下每个步骤的具体条件,如温度、pH值、反应时间等。

3. 数据收集:对反应过程中产生的数据进行收集,包括但不限于颜色变化、沉淀形成、气泡产生等。

4. 结果分析:根据收集到的数据,分析反应过程中物质的变化,以及反应的动力学特征。

5. 结论撰写:根据实验结果,撰写实验结论,总结物质的性质和反应特点。

实验结果:1. 反应速率:通过观察和记录,发现在特定条件下,反应速率与预期相符,具体数据见附录。

2. 产物分析:实验中产生的主要产物为X和Y,通过光谱分析确认了其结构。

3. 副反应:在实验过程中,未观察到明显的副反应现象。

4. 影响因素:实验中发现温度和pH值对反应速率有显著影响。

实验讨论:本次实验中,反应的速率和产物与理论预测基本一致,但在实际操作中存在一定的误差,可能的原因包括实验操作的不精确、环境条件的波动等。

未来可以通过改进实验方法和控制实验条件来减少误差。

结论:通过本次实验,我们成功地研究了特定物质在不同条件下的反应特性,并通过数据分析得到了物质的性质和反应规律。

实验结果对理解相关化学反应机制具有重要意义,并为进一步的实验研究提供了基础。

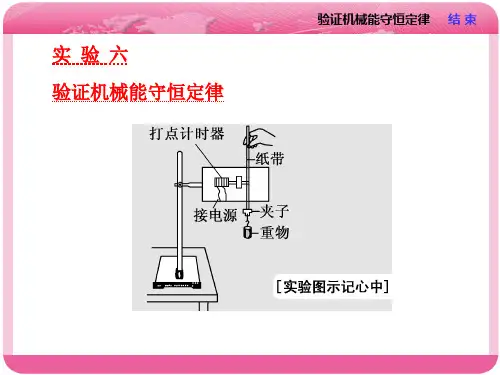

实验六验证机械能守恒定律验证机械能守恒定律。

1.在只有重力做功的自由落体运动中,物体的重力势能和动能互相转化,但总的机械能保持不变。

若物体某时刻瞬时速度为v,下落高度为h,则重力势能的减少量为mgh,动能的增加量为12m v2,看它们在实验误差允许的范围内是否相等,若相等则验证了机械能守恒定律。

2.速度的测量:做匀变速直线运动的物体某段位移中间时刻的瞬时速度等于这段位移的平均速度。

计算打第n点速度的方法:测出第n点与相邻前后点间的距离x n和x n+1,由公式v n=x n+x n+12T计算,或测出第n-1点和第n+1点与起始点的距离h n-1和h n+1,由公式v n=h n+1-h n-12T算出,如图所示。

铁架台(含铁夹),打点计时器,学生电源,纸带,复写纸,导线,毫米刻度尺,重物(带纸带夹)。

1.安装置:如图所示,将检查、调整好的打点计时器竖直固定在铁架台上,接好电路。

2.打纸带:将纸带的一端用夹子固定在重物上,另一端穿过打点计时器的限位孔,用手提着纸带使重物静止在靠近打点计时器的地方。

先接通电源,后松开纸带,让重物带着纸带自由下落。

更换纸带重复做3~5次实验。

3.选纸带:分两种情况说明(1)用12m v2n=mgh n验证时,应选点迹清晰,且第1、2两点间距离接近2 mm的纸带。

若第1、2两点间的距离大于2 mm,则可能是由于先释放纸带后接通电源造成的。

这样,第1个点就不是运动的起始点了,这样的纸带不能选。

(2)用12m v2B-12m v2A=mgΔh验证时,处理纸带时不必从起始点开始计算重力势能的大小,这样,纸带上打出的起始点O后的第一个0.02 s内的位移是否接近2 mm,以及第一个点是否清晰也就无关紧要了,实验打出的任何一条纸带,只要后面的点迹清晰,都可以用来验证机械能守恒定律。

1.测量计算在起始点标上0,在以后各计数点依次标上1、2、3…,用刻度尺测出对应下落高度h1、h2、h3…。

实验六触发器实验报告一、实验目的本次实验的主要目的是深入理解触发器的工作原理和应用,通过实际操作和观察,掌握触发器在数字电路中的功能和特性。

二、实验原理触发器是一种具有记忆功能的基本逻辑单元,能够存储一位二进制信息。

常见的触发器类型有 SR 触发器、JK 触发器、D 触发器和 T 触发器等。

以 D 触发器为例,其工作原理是在时钟脉冲的上升沿或下降沿,将输入数据D 传递到输出端Q。

在没有时钟脉冲时,输出状态保持不变。

三、实验设备与材料1、数字电路实验箱2、 74LS74 双 D 触发器芯片3、示波器4、导线若干四、实验内容与步骤1、用 74LS74 芯片搭建 D 触发器电路将芯片插入实验箱的插座中,按照芯片引脚功能连接电源、地和输入输出引脚。

使用导线将 D 输入端连接到逻辑电平开关,将时钟输入端连接到脉冲信号源,将 Q 和 Q'输出端连接到发光二极管或逻辑电平指示器。

2、测试 D 触发器的功能置 D 输入端为高电平(1),观察在时钟脉冲作用下 Q 输出端的变化。

置 D 输入端为低电平(0),再次观察时钟脉冲作用下 Q 输出端的变化。

3、观察 D 触发器的异步置位和复位功能将异步置位端(PRE)和异步复位端(CLR)分别连接到逻辑电平开关,测试在置位和复位信号作用下触发器的状态。

4、用示波器观察时钟脉冲和 Q 输出端的波形将示波器的探头分别连接到时钟脉冲输入端和 Q 输出端,调整示波器的设置,观察并记录波形。

五、实验结果与分析1、在 D 输入端为高电平时,每当时钟脉冲的上升沿到来,Q 输出端变为高电平;在D 输入端为低电平时,每当时钟脉冲的上升沿到来,Q 输出端变为低电平,验证了 D 触发器的正常功能。

2、当异步置位端(PRE)为低电平时,无论其他输入如何,Q 输出端立即变为高电平;当异步复位端(CLR)为低电平时,Q 输出端立即变为低电平,表明异步置位和复位功能有效。

3、从示波器观察到的波形可以清晰地看到时钟脉冲与 Q 输出端的关系,进一步验证了触发器的工作特性。

高中化学实验实验6 溶液的配制与标定高中化学实验-实验6溶液的配制与标定实验6溶液的制备和校准一、实验目的1.掌握常用容量仪器的一般清洗方法和标准溶液的制备方法。

2.学习量筒、容量瓶和移液管的正确使用。

3.掌握用标准物质校准酸碱溶液的方法。

4.掌握滴定管的准备、滴定操作和确定滴定终点的方法。

5.熟悉酸碱指示剂的选择和终点的颜色变化。

二、实验原理1.标准溶液:标准溶液是指浓度准确已知并可用来滴定的溶液,一般采用直接法或间接法来配制。

通常,只有基准物质才能用直接法配制标准溶液,而其他的物质只能用间接法配制。

基准物质应符合下列要求:①试剂的组成应与它的化学式完全相符;②试剂的纯度在99.9%以上;③ 试剂一般应稳定;④ 试剂最好具有较大的摩尔质量。

直接法:准确称取一定量的基准物质,溶解后,定量的转移至一定体积的容量瓶中,稀释定容,摇匀。

溶液的浓度可通过计算直接得到。

间接法:首先制备与所需浓度相似的溶液,然后用标准物质(或用标准物质校准的标准溶液)校准其准确浓度。

2.酸碱标准溶液的配制:一般的酸碱因含有杂质、潮解和吸附等问题,不能直接配制准确浓度的溶液,通常先配成近似浓度的溶液,然后再用适当的基准物质进行标定。

本实验中所用到的naoh固体易吸收空气中的co2和水分,浓盐酸易挥发,浓度不确定,因此酸碱标准溶液常用间接法进行配制。

由于酸碱标准溶液是用间接法配制的,其标准浓度必须用标准物质校准。

只要校准任何一种酸碱溶液的浓度,就可以根据滴定分析的计量关系计算另一种溶液的浓度。

如滴定反应为na2c o3+2hcl2nacl+co2↑+h2o当测量点(也称为理论终点)时,滴定分析的测量关系为C(Na2CO3)V(Na2CO3)=1/2C(HCl)V(HCl)(3-26)3.酸标准溶液浓度的标定:无水碳酸钠和硼砂等常用作标定酸的基准物质。

用碳酸钠做基准物时,先于180℃干燥2~3h,然后置于干燥器内冷却备用。

标定反应如下:na2co3+2hcl2nacl+co2↑+h2o当反应达到化学计量点时,溶液的ph为3.9,可用甲基橙作指示剂。

实验六曝气充氧实验一、实验目的活性污泥法处理过程中曝气设备的作用是使空气、活性污泥和污染物三者充分混合,使活性污泥处于悬浮状态,促使氧气从气相转移到液相,从液相转移到活性污泥上,保证微生物有足够的氧对有机污染物进行氧化降解。

由于氧的供给是保证生化处理过程正常进行的主要因素之一,因而需通过实验测定氧的总传递系数KLa,评价曝气设备的供氧能力和动力效率,为合理的选择曝气设备提供理论依据。

通过本实验希望达到以下目的:1、加深理解曝气充氧机理及影响因素;2、掌握测定曝气设备的氧总传递系数和充氧能力的方法;3、了解各种测试方法和数据整理的方法。

二、实验原理所谓曝气就是人为的通过一些设备,加速向水中传递氧的一种过程。

现行通过曝气方法主要有三种,即鼓风曝气、机械曝气、鼓风机械曝气。

鼓风曝气是将由鼓风机送出的压缩空气通过管道系统送到安装在曝气池池底的空气扩散装置(曝气器),然后以微小气泡的形式逸出,在上升的过程中与混合液接触、扩散,使气泡中氧转移到混合液中支。

机械曝气则是利用安装在水面的叶轮的高速转动,剧烈搅动水面,产生水跃,使液面与空气接触的表面不断更新,使空气中的氧转移到混合液中去。

曝气的机理可用若干传质理论来加以解释,但水处理界比较公认的是刘易斯(Lewis)于怀特曼(Whitman)创建的双膜理论。

双膜理论是基于在气液两相界面存在着两层膜(气膜和液膜)的物理模型。

它的内容是:在气液两相接触界面两侧存在着气膜和液膜,它们处于层流状态,气体分子从气相主体以分子扩散的方式经过气膜和液膜进入液相主题,氧转移的动力为气膜中的氧分压梯度和液膜中的氧的浓度梯度,传递的阻力存在于气膜和液膜中,而且主要存在于液膜中。

如图所示:氧扩散方向P C P液相主体 气相主体 P C气 G 膜双膜理论模型影响氧转移的因素主要有温度、污水性质、氧分压、水的紊流成都、气液之间接触时间和面积等。

氧转移的基本方程式为()C C K dtdcS La -= V X A D K f L La /•=式中dtdc——液相主体中氧转移速度[mg/(l ·min)] Cs ——液膜处报和溶解氧浓度(mg/L ) C ——液相主体中溶解氧浓度(mg/L ) K La ——为氧总转移系数D L ——氧分子在液膜中的扩散系数 A ——气液两相接触界面面积(m 2) X f ——液膜厚度(m ) V ——曝气液体容积(L )由于液膜厚度X f 及两相接触界面面积很难确定,因而用氧总转移系数K La 值代替。

实验六真菌的形态结构观察一、实验目的1.了解真菌的形态特征和结构;2.能够正确的取样、移植、培养、观察真菌。

二、实验原理真菌是一类单细胞或多细胞的生物,特征是:无光合作用,不产生氧气,不含胆固醇,细胞壁主要由纤维素组成。

1.真菌的分类(1)单细胞真菌:酵母菌(Saccharomyces cerevisiae);(2)多细胞真菌:接合菌(Mucor,Candida);(3)真菌细胞的结构外部结构:真菌细胞由细胞壁和细胞膜组成,细胞壁主要由纤维素组成,内部结构比较复杂;内部结构:真菌细胞的细胞质内含有大量的线粒体、内质网、高级别。

真核细胞中的酶除了线粒体外都存在于基粒内,其中许多蛋白质与真菌细胞壁的合成有关。

菌丝:真菌的细胞排列成长针-旗骨离散的菌株就叫菌丝体。

应该说多数真菌就是由菌丝体组成,它是真菌营养生长的主要状态。

菌丝体分两种:附着菌丝和游离菌丝,前者直接附着在菌体和器官表面,在形成分生孢子和生殖器官时具有特殊功能;后者在菌体内部自由延伸,是真菌的营养体。

三、实验所需仪器材料显微镜、手工切片刀、无菌显微镜盖玻片、无菌移液管、无菌移液球头、无菌培养皿、无菌培养基、酵母菌(或红曲菌)。

四、实验内容及步骤1.样品的取样及培养(1)取一小块酵母菌固体培养基,用无菌移液管取一点准备用于制备手工切片。

取一小颗干燥的红曲菌附贴于无菌显微镜盖玻片或无菌培养皿,加一滴蒸馏水,封好后放置于28℃下静置。

(2)将酵母菌固体培养基化开于无菌平板培养基上,在37℃下培养;(3)将红曲菌培养于液态培养基中,28℃下振荡培养1周。

2.取菌样(1)用无菌移液球头将少许酵母菌菌落,挤入一滴50%甘油中,搅拌至仔细混合,直到小颗粒完全分散于甘油中;(2)用无菌移液球头沾取一小颗红曲菌菌落,放入至少2ml的蒸馏水中,振摇均匀。

3.制备手工切片(1)将步骤2中的甘油溶液滴在无菌显微镜盖玻片上,加一滴蒸馏水使其完全平均。

(2)将红曲菌的蒸馏水液沿玻片边滴入,用无菌移液管挤出一滴,放置5-10分钟,待红曲菌的细胞凝聚在玻片上。

实验六水中大肠菌群(Coliform group)细菌的检测一、实验目的1.采用多管发酵法,以最近似数的方式测定水中大肠菌群数。

2. 掌握微生物实验中无菌操作技术方法。

二、实验原理如果水源被粪便污染,则有可能也被肠道病原苗污染而引起肠道传染病。

由于肠道病原菌在水中数量较少,故从水中特别是自来水中分离病原菌常常非常困难。

大肠菌群细菌是肠道好氧菌中最普遍和数量最多的一类细菌,所以常常将其作为粪便污染的指示菌。

即根据水中大肠菌群细菌的数目来判断水源是否受粪便所污染,并间接推测水源受肠道病原菌污染的可能性。

一般规定每1000ml自来水中大肠菌群细菌不得超过3个.大肠菌群细菌是指一类好氧或兼性厌氧,革兰氏阴性,无芽孢的杆菌,包括四种细菌:大肠埃希氏杆菌、枸椽酸盐杆菌、产气杆菌及副大肠杆菌。

它们有相似的生化反应,能发酵葡萄糖,产酸产气,但发酵乳糖的能力不同。

当将它们接种到含乳糖的远滕氏培养基上生长时,四种菌的反应不一样,大肠埃希氏杆菌的菌落呈紫红色带金属光泽;枸椽酸盐杆菌的菌落呈紫红或深红色;产气杆菌的菌落呈淡红色,中心色深;副大肠杆菌的菌落无色透明(因不利用乳糖所致)。

本试验采用多管发酵法,以最近似数的方式来记载,这一数字是根据概率公式来估算,有大于实际数字的倾向,在增加每种稀释度的试管重复数后,可减少偏差。

本法除了用于检测水样(淡水或海水)外,尚可用于泥浆、沉积物、污泥等的检测。

测定时先将这类固体或半固体样品预先称重,再加水稀释,可取50g 样品,置于盛有450ml灭菌磷酸盐缓冲液并装有玻璃珠、石英砂的锥形瓶中,振荡l~2min,便成10-1稀释,以用于检验。

三、实验材料1.培养基;1.1乳糖胆汁液体培养基:蛋白胨:20.0g, 1.6%溴甲酚紫乙醇溶液:l ml,乳糖:5.0g,胆酸钠:5.0g将蛋白胨、乳糖、胆盐加热溶解于1000m1蒸馏水中,调pH值至7.2~7.4,加入1.6%溴甲酚紫乙醇溶液l ml,充分混匀,分装于有倒置杜汉氏小管的试管中,注意小管中不得有气泡,115ºC灭菌20min。

实验六SDS实验报告1. 实验目的本实验旨在通过测定表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)的临界胶束浓度和表面张力,探究SDS在水溶液中的表面活性行为,并了解其对化学反应的影响。

2. 实验器材与试剂- 器材:电子天平、试剂瓶、磁力搅拌器、扩散管、毛细管- 试剂:SDS、高纯水、乙醇3. 实验原理SDS是一种阴离子表面活性剂,可降低液体表面的表面张力。

在水溶液中,SDS分子会聚合形成胶束,当胶束的浓度达到一定程度时,称为临界胶束浓度(CMC)。

4. 实验步骤4.1 测定临界胶束浓度(CMC)4.1.1 预处理检测毛细管- 用高纯水冲洗毛细管,确保其内外无气泡。

- 用乙醇洗净毛细管,提高其润湿性能。

4.1.2 制备一系列浓度的SDS溶液- 分别称取不同质量的SDS,溶解于一定体积的高纯水中,得到不同浓度的SDS溶液。

4.1.3 填充扩散管- 将预处理好的毛细管插入扩散管中,通过磁力搅拌器搅拌,保持溶液的均匀性。

- 用一定质量的SDS溶液填充扩散管。

4.1.4 扩散实验- 在一个固定温度下,记录SDS溶液从毛细管开始扩散到溶液终点的时间。

- 重复实验,取平均值。

4.1.5 绘制扩散时间与SDS浓度的曲线- 将浓度作为横坐标,扩散时间作为纵坐标。

- 根据曲线的拐点,确定临界胶束浓度。

4.2 测定表面张力4.2.1 准备SDS溶液- 用高纯水配制一定浓度的SDS溶液。

4.2.2 表面张力计测定- 将表面张力计的叶片浸入SDS溶液中。

- 阅读并记录表面张力计上的数值。

5. 实验结果与分析5.1 CMC的确定- 根据实验数据,绘制SDS浓度与扩散时间的曲线。

- 通过拐点的位置确定CMC的值。

5.2 表面张力的测定- 通过实验测得的表面张力值,分析SDS溶液的表面活性。

6. 结论- 经过实验测定,确定了SDS的临界胶束浓度。

- 测定了SDS溶液的表面张力,了解了SDS在溶液中的表面活性行为。

7. 实验中的注意事项- 实验过程中应注意安全,避免有害物质的接触。

实验六异常处理

姓名:熊健邹骥何洪亮万洲

【实验目的】

1. 掌握Java中异常的概念及含义。

2. 掌握异常的定义、抛出方法以及如何捕捉处理异常。

3. 熟悉如何将异常处理灵活运用到实际编程中。

【实验要求】

1. 运行上课讲解的例子;

2. 完成下列实验内容。

一、读懂并运行下列程序,体会Java中异常处理机制。

1. 分析并运行下面的程序。

参考源代码如下:

import java.io.*;

public class ExceptionTest

{

public static void main ( String args[] )

{

for ( int i = 0; i < 4; i++ )

{

int k;

try {

switch ( i ) {

case 0: //除数为0

int zero = 0;

k = 911 / zero; break;

case 1://空指针

int a[] = null;

k = a[0]; break;

case 2://数组下标越界

int b[] = new int[4];

k = b[6]; break;

case 3://字符串下标越界

char ch = "China”.charAt(5); break;

}

}catch ( Exception e ) {

System.out.println("\nTestCase#"+i+"\n");

System.out.println(e);

}

}

}

}

运行结果:

Exception in thread "main" ng.Error: 无法解析的编译问题:字符串文字未用双引号正确地引起来

at Ex4.ExceptionTest.main(ExceptionTest.java:22)

改正后结果:

ng.NullPointerException

TestCase#2

ng.ArrayIndexOutOfBoundsException: 6

问题:

(1) 程序中设计循环有何目的?

(2) 程序中将产生哪些异常?

(3) 程序中的异常是如何抛出、捕捉及处理的?

2. 分析并运行下面的程序。

程序源代码如下:

public class ExceptionTest

{

public static void main ( String args[] )

{

System.out.println("捕获不同类型的异常");

try {

int a=10/0;

}

catch ( ClassCastException e ) {

System.out.println("发生异常"+e);

}

finally{

System.out.println("执行finally语句");

}

}

}

运行结果:

捕获不同类型的异常

执行finally语句

Exception in thread "main" ng.ArithmeticException: / by zero at Ex4.ExceptionTest.main(ExceptionTest.java:9)问题:

⑴程序产生何异常?

⑵对于类型不匹配的异常,程序中采用什么方法处理的?

3. 分析并运行下面的程序。

程序源代码如下:

public class except2

{

public static void main ( String args[] )

{

try {

method();

}catch (Exception e) { }

}

static void method ()

{

try {

createException ();

System.out.println ("try语句被执行");

}catch ( ArithmeticException e ) {

System.out.println ( "catch语句被执行");

}

finally {

System.out.println ( "finally语句被执行" );

}

System.out.print("d");

}

static void createException ()

{

throw new ArrayIndexOutOfBoundsException();

}

}

运行结果:

finally语句被执行

问题:

(1)程序有何功能?给出程序的运行结果。

(2)finally语句的作用及其使用方法是什么?

4. 自定义异常类:输入字母,是小写字母则直接输出,是大写字母则转为小写字母输出;若输入的不是字母,则抛出异常“输入的不是字母!”。

程序源代码如下:class MyException extends Exception

{

private char detail;

MyException(char a)

{

detail = a;

}

public String toString()

{

return "MyException[" + detail + "]输入的不是字母!";

}

}

class except

{

static void change(char ch) throws MyException

{

System.out.println("Called change(" + ch + ")");

if( ch<'A' || ( ch>'Z' && ch<'a' ) || ch>'z')

throw new MyException(ch);

else if( ch>='A' && ch<='Z' )

System.out.println(ch+" change to " + (char)(ch+32));

else

System.out.println("No change " + ch);

}

public static void main(String args[])throws java.io.IOException

{

char input = (char) System.in.read();

try{

change(input );

}catch(MyException e){

System.out.println("Caught " + e);

}

}

}

问题:

(1) 程序功能是什么?叙述程序运行结果。

(2) 程序中是如何实现自定义异常的?

(3) 修改程序,调换输入大、小写字母后的输出。