苏轼的一生

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:4

苏轼生平时间表苏轼生平事迹经历简介说到苏轼其实大家都知道的,赤壁赋就是他写的,我国历史上著名的大文豪,但是好像有能力人人生就好像就不会顺顺利利的,话说这个苏轼本来前半辈子风风光光的,但是后半辈子就不好过了,再到后来又好过了,所以他的一生还是十分的曲折的,那么有的网友也问了,这么曲折到底具体是什么情况呢?我们接着往下看!早年经历苏轼于宋仁宗景祐三年十二月十九日(1037年1月8日)出生于眉州眉山,是初唐大臣苏味道之后。

苏轼的祖父是苏序,表字仲先,祖母史氏。

苏轼的父亲苏洵,即《三字经》里提到的“二十七,始发奋”的“苏老泉”。

苏洵发奋虽晚,但是很用功。

苏轼其名“轼”原意为车前的扶手,取其默默无闻却扶危救困,不可或缺之意。

苏轼生性放达,为人率真,深得道家风范。

好交友,好美食,创造许多饮食精品,好品茗,亦雅好游山林。

进京应试嘉祐元年(1056年),苏轼首次出川赴京,参加朝廷的科举考试。

苏洵带着二十一岁的苏轼,十九岁的苏辙,自偏僻的西蜀地区,沿江东下,于嘉祐二年(1057年)进京应试。

当时的主考官是文坛领袖欧阳修,小试官是诗坛宿将梅尧臣。

这两人正锐意诗文革新,苏轼那清新洒脱的文风,一下子把他们震动了。

策论的题目是《刑赏忠厚之至论》,苏轼的《刑赏忠厚之至论》获得主考官欧阳修的赏识,却因欧阳修误认为是自己的弟子曾巩所作,为了避嫌,使他只得第二。

苏轼在文中写道:“皋陶为士,将杀人。

皋陶曰杀之三,尧曰宥之三。

”欧、梅二公既叹赏其文,却不知这几句话的出处。

及苏轼谒谢,即以此问轼,苏轼答道:“何必知道出处!”欧阳修听后,不禁对苏轼的豪迈、敢于创新极为欣赏,而且预见了苏轼的将来:“此人可谓善读书,善用书,他日文章必独步天下。

”名动京师在欧阳修的一再称赞下,苏轼一时声名大噪。

他每有新作,立刻就会传遍京师。

当父子名动京师、正要大展身手时,突然传来苏轼苏辙的母亲病故的噩耗。

二兄弟随父回乡奔丧。

嘉祐四年十月守丧期满回京,嘉祐六年(1061年),苏轼应中制科考试,即通常所谓的“三年京察”,入第三等,为“百年第一”,授大理评事、签书凤翔府判官。

对苏轼一生的总结苏轼(1037年-1101年),字子瞻,号东坡居士,北宋文学家、书法家、画家、政治家。

他是中国文学史上一位独特而多才多艺的文化名人。

苏轼的一生经历了艰难困苦、官场风云和文学创作的辉煌时期,被誉为“文学巨星”。

苏轼的生平经历充满了曲折和波折。

他出生于一个书香门第的家庭,自小接受良好的教育,具备出色的才华和学识。

然而,由于他的政治立场和言论与当时的朝廷政权不合,他多次被贬谪到偏远地区。

这些贬谪之地反而成为了他文学创作的源泉,他在这些地方度过了一段创作辉煌的时期。

苏轼是一位卓越的文学家,他的文笔优美、独特,作品以豪放洒脱、清新爽朗而著称。

他的诗歌作品中常常流露出对自然景色的赞赏和对人生的思考,具有深远的意义和表达力。

他的散文作品也同样受到广泛的赞誉,其笔触细腻入微,富有感染力。

苏轼的文学成就不仅在当时获得了极高的赞誉,也影响了后世文人的创作风格和观念。

除了文学才华,苏轼还是一位出色的书法家和画家。

他的书法作品以行草书和楷书最为著名,他的书法风格独具一格,笔力雄浑有力,具有很高的艺术价值。

他的画作同样充满了个人风格,擅长山水画和人物画,作品以勾勒轮廓和表现意境见长。

然而,苏轼的一生并非一帆风顺。

由于他坚持自己的政治立场和言论,他多次被贬谪和罢官,经历了艰难的岁月。

尽管如此,他仍然坚守自己的信念,努力追求理想,并在文学创作中找到了安慰和满足。

他的一生给后人留下了深刻的启示,即使在逆境中也要坚守自己的信念,追求内心的真实和自由。

总的来说,苏轼是一位文学巨星,他的一生经历了艰难困苦,但他通过自己的才华和坚持,创作出了许多卓越的文学作品和艺术作品。

他的影响力超越了自己的时代,成为了中国文学史上的重要人物。

他的一生给我们留下了很多启示,他的作品也将继续影响着后人的文学创作。

苏轼的生平简介苏轼(1037年1月8日-1101年8月24日),字子瞻,号东坡居士,汉族,中国北宋时期文学家、书画家、政治家、史学家等多方面才能出众的综合性文化名人。

他是中国文学史上杰出的词人和骈文作家,也是中国书画史上的巨擘。

苏轼的文学成就在早期宋代文学浪潮中独树一帜,对后世影响深远。

同时,苏轼的政治活动和对社会状况的忧虑也使他成为一位杰出的政治人物。

他多次以严正直言的精神揭露社会弊端,批评无能的政府官员,坚持自己的信仰,并以自己的业绩展现出其儒学思想的持久影响力。

苏轼出生于一个富裕的地主家庭,家境优越,家族世代敦良田地。

幼年时期,他接受了家教和私塾教育,师从家中的教师王祯和地方学者朱弁等人。

苏轼从小就展现出了非凡的才华,特别是在文学和书法方面展现出了过人的天赋。

自幼之时,他就非常喜好书画,并且对古代文学和历史文化有着广泛的兴趣。

此外,苏轼还受到了父亲对儒学教育的熏陶,培养了他对于社会公义和良知道德的重视。

苏轼于1057年进入国子监学习,此后开始了他的官僚生涯。

他在国子监就读期间,结识了许多文人学士,形成了一股文人的氛围,同时也结下了许多贵重 friendships.。

在官场上,苏轼以才华、正直和直言不讳而著称。

他在1071年考取进士,成为官员。

此后,他历任江宁府、杭州、绍兴等地的官职,担任过监察御史等职务。

他在政府职务中积极推行一系列政治改革措施,尝试着改变官僚体制和地方政治制度,以改善人民生活。

然而,苏轼的政治理念和才华并未得到当时政府的认同,反而因其直言不讳而经历了多次的流放和贬谪。

1079年,苏轼因与贾似道等人关联被贬黄州,开启了他颠沛流离的流亡生涯。

期间,他先后被流放到了黄州、岳州、婺州等地。

流亡期间,苏轼与当地士人交流,并发展了丰富的创作和文化活动。

他在这段时间创作了如《江淹漫志》、《前赤壁赋》、《念奴娇·赤壁怀古》等不朽的作品。

1086年,苏轼在岳州任职期间,遭受到党争的牵连被贬谪到潮州。

苏轼的生平事迹简介苏轼的生平事迹简介苏轼的一生都非常的坎坷,经历了无数的磨难,但是诗人苏轼仍然保持的乐观的人生态度,这是非常难得的。

下面是小编分享的苏轼的生平事迹的简介,欢迎阅读!苏轼的生平事迹的简介苏轼,字子瞻,又字和仲,号东坡居士,世称苏东坡、苏仙,生于公元1037年,去世于公元1101年,北宋眉州眉山人,祖籍河北栾城,是北宋著名的文学家、书法家、画家。

苏轼的文学成就极高,算的是上宋代文学最高成就的代表,他的文学成就,语文课本上那些代表作品,仅仅只展现了他的一部分,还有许多作品并未被人所熟知。

他的文学成就到了何种地步呢?这样吧,小编给大家列出几种称号。

诗歌方面,苏轼与黄庭坚并称“苏黄”,以清新豪健,善用夸张比喻之风,为时人所赞扬。

词作方面,开创豪放派诗词,与词人辛弃疾同是豪放派词作的代表,两人并称“苏辛”。

散文方面,与散文大家欧阳修并列,合称“欧苏”,著述宏富,豪放自如的散文风格,受到历代士子的追捧与学习。

“唐宋八大家”,大家都听过吧,这个名称指的是唐宋两代八大散文作家的合称,苏轼位列其一。

除了苏轼以外,其他七位分别是唐代的.韩愈、柳宗元和宋代的苏洵、苏辙、欧阳修、王安石、曾巩。

苏轼还善书,与黄庭坚、米芾和蔡襄共称“宋四家”。

苏轼自小就表现出了极高的天赋,自幼受到良好的教育,宋嘉佑二年与与弟弟苏辙、父亲苏洵同时进士及第,一时成为一方美谈,人说“一门三苏”。

嘉祐六年,苏轼应中制科考试,入第三等,为“百年第一”,授大理评事、签书凤翔府判官。

后来母亲病故,因守孝丁忧故里,熙宁二年官复原职。

复官之后,因为不赞同王安石的变法,而上书反对,从而受到排挤,苏轼自求外放,调任杭州通判。

杭州任职期满,被调往密州、徐州、湖州等地,任知州县令。

时间一转到了1079年,苏轼因李定等人故意扭曲其词中之意,而网织“文字毁谤君相”的网罗罪名,被捕入狱,史称“乌台诗案”。

若不是宋太祖赵匡胤曾定过士大夫不杀的国策,苏轼想来难逃一劫。

简单概括苏轼的一生

苏轼(1037-1101)字子瞻,又字和仲,号“东坡居士”,世称“苏东坡”。

汉族,眉州眉山(今四川眉山,北宋时为眉山城)人,祖籍栾城。

北宋著名散文家、书画家、词人、诗人,是豪放词派的代表。

和父亲苏洵,弟弟苏辙合称为唐宋八大家中的三苏。

苏轼是苏洵的次子(苏洵长子夭折),1057年(嘉祐二年),与弟弟苏辙同登进士。

唐宋八大家之一。

宋神宗时曾在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。

元丰三年(1080年),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。

宋哲宗即位后,曾任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬罩旦惠州、儋州。

宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。

宋高宗时追赠太师,谥号“文忠”。

《东坡七集》、《东坡易传》、《东坡乐府》等传世。

苏东坡的一生1 苏东坡简介苏东坡(1037年-1101年),字子瞻,号太湖遗笑,琅琊洛阳人,唐宋文学家、书法家、作曲家、画家,被誉为“苏轼、陆游之父,宋诗之大成者”。

苏东坡从小就聪颖过人,十四岁起就开始投入文学创作,甚至玩弄文字,变出一把把精美的词。

为官多次,但均未久留,因为他一生不奉陪。

苏东坡入官后,曾遣才行国,也曾凯歌行船,兼耕诗书,抒发清逸之气,流芳千古。

2 苏东坡的作品苏东坡在诗词创作上颇有特色,他创造了不少诗词类型,并且在宋代影响深远。

他著有《水调歌头》,以及《游春图》、《卖花声》、《木兰辞》等众多词作。

其中,木兰辞经其子瞻修改后,后来得以流传下来,至今仍是人们所传颂之作。

苏东坡也以其高超的书法技艺出名,其中最负盛名的当数《连翘赋》。

他的书法被誉为“大气、婀娜、洒脱、滑腻”,影响至今。

除了文学外,苏东坡还擅长戏曲、游览表演,其作品《昆曲歌辞》代表着宋朝曲艺的发展和提高,也影响了后代的曲艺文艺。

3 苏东坡的颠覆作为宋朝的文学家,苏东坡也是一名颠覆者。

他不符合宋朝的传统绅士形象,重文轻武,外貌潇洒,声音清脆,爱游山玩水,做文学家较多以文章而非武功才获得荣誉。

苏东坡创作的《赤壁赋》,重新解读了战争、勇气和英雄的含义,把军旅和文艺的艺术特征结合在一起,传承了“能赋不忘勇气”的儒家精神,也就是“文武兼备”。

从而引发了苏轼等人的认同,影响到后世文学、历史及政治研究。

4 苏东坡的死亡苏东坡临终时,留给子弟,“步出洛阳城,俯瞰西洋,抬望江山”,把永诀传承给后世。

1101年,太湖病逝莆阳,逝世时67岁。

苏东坡生前精心准备的宣明碑,用几行诗词记录了他的一生:“常言曰:一世与环绕不可得,朔漠孤簷旧愿;翻免征讨,弃行官署,投诗书迹,何料带忧啊!” 并“留下廓书诗词泊影,蒙蒙霜叶青苔壁”,百年来,苏东坡的影响,始终是文学的灵魂。

苏轼的一生

1 苏轼的诞生

苏轼,字子瞻,号东坡,汉族,宋朝著名诗人、书画家、文学家

和经学家,为宋朝后期文艺及思想界重要代表人物,被誉为“诗

仙”“书仙”。

苏轼出生在一个学术丰富的文人家庭,祖籍江宁,出

生在宋朝文人苏东坡、苏秀林兄弟的家族中,父亲苏孝正,母亲为苏

家公主,宋文帝的亲娘。

2 苏轼的读书成长

少年时期,苏轼深受父亲的教育,精通经学及文学,读书、写作、书画样样精通。

也拜师參道,深受儒家学说影响,并形成有自己特異

见解的思想。

苏轼以其才高八斗、智谋过人赢得与同时期最著名的两

位文学家——李清照和秦观,一同被称为近代“三杰”的美誉。

3 苏轼的作品

苏轼诗作大量,有《东坡诗稿》《乐府诗集》《文友书记》等,

并开创一种新的诗体——绝句。

其书法也大受赞美,《东坡书法集》

更是其佳作,其造诣颇深,影响极大。

还有两部著作《西厢记》和

《桃花源记》也被公认为中国古典文学中的杰出作品。

4 苏轼的政治发展

苏轼从晚宋开始,参加了一系列外派高官任务,官职也更上一层楼,但面对政治上的冲突,苏轼表现出淡泊名利,以圆慈明策为宋太

祖及其儿子宋徽宗提供建议,表现出极强的政治才能,但最终被太祖

贬官黄州,再也无法左右政治事务。

5 临终之言

苏轼八十九岁薨逝,临终时曾留下“立志定不为虚名而改写诗词,恩情定不为尘缘而变更仁义”的名言。

苏轼的一生,是中国古代文化

的一代代传承,也曾经引领了数百年文人墨客的思想发展。

他在艺术

和思想上的贡献,由一代人传给一代人,流芳百世。

苏轼的一生简要概述

苏轼(1037年-1101年),字子瞻,号东篱,是中国北宋时期著名的文学家、书画家、政治家和思想家。

他的一生经历了政治沉浮、文学成就和个人遭遇多种变化,被后人誉为文坛巨子、北宋文化的代表人物之一。

苏轼出生于一个文化世家,自幼饱读诗书,喜好书画。

他的文学才华早在少年时期就显露出来,其文风多样、博采众长,涉及诗、词、赋、文、书法、绘画等方面,作品属于北宋文学的高峰之一。

其代表作包括《东篱乐府》、《赤壁赋》、《江城子》、《水调歌头》等,风格清新自然、文笔流畅,对后世文学影响深远。

苏轼一生参与过多次政治斗争,先后被任命为文学馆校书郎、兵部员外郎、太原府知府等职位,但也多次遭到贬谪,包括流放岭南、迁居黄州、流放海南等。

尽管遭受种种打击和逆境,但苏轼并未放弃自己的文学追求,反而在流亡和困境中更加努力创作和思考,成就了众多经典佳作。

苏轼的一生也充满了个人遭遇和感悟,他痛苦地经历了多次家庭悲剧,如父亲的去世、兄长的流放、妻子的早逝等,但他从中汲取了不少人生哲理,以“物是人非事事休,欲语泪先流”等名言表达了对生命和命运的深刻思考。

总的来说,苏轼是一位多才多艺、深具思想和艺术创造力的文学巨匠,他的作品至今仍然流传在世人之间,被后人视为文学宝库中的瑰宝,对中国文化产生了深远的影响。

苏轼的一生三起三落简介

苏轼(1037-1101),北宋著名文学家、政治家、艺术家,字子瞻,号东坡居士。

他的一生可以用三起三落来形容,他的仕途和创作都受到了时代变革和政治斗争的影响。

苏轼的第一次起是在1057年考中进士,成为朝廷重臣王安石的门生。

他先后在陕西、杭州、密州等地任职,表现出了才干和正直。

他也开始了他的文学创作,写出了许多优美的诗文。

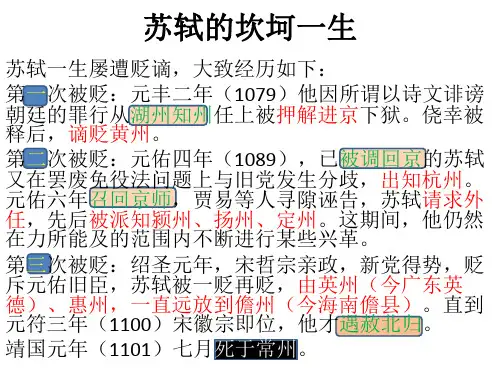

苏轼的第一次落是在1079年因为乌台诗案被贬黄州。

乌台诗案是指苏轼和其他反对王安石变法的士人在御史台前吟诵讽刺新法的诗歌,引起了宋神宗和新党的不满。

苏轼被关押130天,差点被处死,最后被流放到黄州。

苏轼的第二次起是在1085年神宗驾崩后,太后摄政废除新法,召回苏轼回京任职。

苏轼此时已经成为文坛领袖,他在杭州建造了东坡堤,并且创作了许多名篇如《水调歌头》《念奴娇·赤壁怀古》等。

苏轼的第二次落是在1094年因为反对司马光全盘否定新法而再次被贬惠州。

此时宋朝内外交困,辽金入侵、民不聊生、朝政腐败。

苏轼在惠州期间写下了《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》等感慨时事和人生无常的诗歌。

苏轼的第三次起是在1100年徽宗即位后大赦天下,恢复了他的官职,并且给予了他极大的尊敬和礼遇。

徽宗还收藏了苏轼的书画作品,并且亲自题跋。

苏轼的第三次落是在1101年北归途中病逝于常州。

他虽然没有见到自己最爱的儿子苏迈(小东坡),但是留下了千古流传的名声和影响。

苏轼的生平事迹苏轼是中国宋代文学家、书法家、画家、政治家、散文家和诗人。

他的文学成就在中国文学史上具有非常重要的地位。

他的一生曲折多变,留下了许多令人称道的成就和传奇故事。

下面,我们来看一下苏轼的生平事迹。

一、早年经历苏轼于1037年出生在中国江苏省的福州镇,出生在一个文化世家。

他的父亲苏洵是当时的一位著名的学者和诗人,对苏轼的影响非常大。

在父亲的影响下,苏轼在很小的时候就开始对文学产生了浓厚的兴趣。

苏轼13岁时便开始跟随父亲苏洵学习。

在接下来的几年中,苏轼认真学习各种知识,尤其是文学和诗歌。

此时的他已经初步展现出了他超凡的文学天赋。

苏轼18岁时考入了国子监,开始学习儒家经典和哲学。

在这里,他遇到了很多的文化名人,并且结交了各种背景的人。

这些经历都给了苏轼丰富的生活阅历,丰富了他的文化素养,为他未来的文学生涯奠定了基础。

二、官场生涯9162年,苏轼顺利通过了进士科考试,成为了一名官员。

他在接下来的几年中任职于不同的地方,先后担任过儒学教授、刑狱官员、地方官员、礼部尚书等职务。

在这些职务中,苏轼多次表现出出色的才能和深厚的人文素养。

苏轼在官场中的处事方式和言行举止也非常引人注目。

他一向保持清廉正直的态度,坚决拒绝贪污和受贿。

他喜欢同民间老百姓打交道,了解民情风俗,可以说是一个受人爱戴的官员。

三、文学成就苏轼是中国文学史上独特的一位文学家,他的文学成就和影响深远。

他的文学作品既具备浓烈的个人色彩,又具备广泛的社会视野。

他的诗歌通俗易懂,又充满诗情画意;他的散文谈天说地,又亲切朴实;他的书法和绘画也表现出了他独有的艺术风格。

他的作品具备了高度的人文价值和审美价值,被誉为中国文学宝库中的一颗明珠。

苏轼的成就得到了很多人的认可。

他曾被称为「文学教父」,也被誉为「文化巨子」。

他的作品不只是文艺作品,在一定程度上也是他人生的写照。

他用自然、社会、自我和爱情的面貌描绘了紧张而丰富的人生,表现了中国古典文学的内涵和外延。

梳理苏轼一生的遭遇

苏轼(1037年-1101年),字子瞻,号东坡居士,北宋时期文学家、政治家、书画家。

他一生经历了许多遭遇,既有荣耀与成功,也有挫折与困苦。

苏轼的一生充满了风波和变故。

他出生于一个文化世家,从小就展现出卓越的才华和聪明的头脑。

然而,他的父亲早逝,他的家庭陷入了困境。

这使得他不得不靠自己的努力来改变命运。

在求学的过程中,苏轼遇到了一系列的挫折和困难。

他曾多次考试失败,但他并没有放弃。

相反,他不断努力学习,并最终通过了进士考试,成为了一名官员。

然而,由于他的直率和批评精神,他多次被贬谪到地方。

这使得他在政治上备受打击,但却没有动摇他对理想的追求。

苏轼不仅在政治上遭遇了困境,他的个人生活也经历了巨大的变化。

他曾经有过一段幸福的婚姻,但很快他的妻子去世了。

这给他带来了巨大的痛苦和伤心。

然而,他并没有沉湎于悲伤中,而是通过写作来宣泄情感。

他的诗歌和散文充满了对生活的热爱和对人类命运的思考。

尽管苏轼的一生充满了困难和挫折,但他从未放弃对人生的追求。

他始终保持着积极向上的态度,努力克服困难,追求自己的理想。

他的作品不仅在当时广受赞赏,而且至今仍被后人所传颂。

苏轼一生的遭遇让我们看到了一个真实而充满情感的人。

他的坚韧不拔和对生活的热爱是我们所应该学习和借鉴的。

无论面对何种困难和挫折,我们都应该像苏轼一样,坚持自己的信念,追求自己的梦想。

只有这样,我们才能真正活出自己的精彩人生。

苏东坡的传奇一生苏轼(1037年—1101年),字子瞻,又字和仲,号东坡居士、铁冠道人,世称苏东坡、苏。

眉州眉山(今属四川省眉山市)人,北宋文学家、书法家、画家。

苏轼是北宋中期的文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得了很高的成就。

其散文豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,与其父苏洵、其弟苏辙并以文学著称于世,世称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”;苏轼亦善书法,为“宋四家”之一;工于画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。

人物生平苏轼于宋仁宗景祐三年十二月十九日出生于眉州眉山,是初唐大臣苏味道之后。

苏轼名“轼”,原意为车前的扶手,取其默默无闻却扶危救困,不可或缺之意。

苏轼一生担任过许多官职,如:大理评事、凤翔府判官、密州太守、翰林学士等。

《宋史·苏轼传》中提到,苏轼也曾当过礼部尚书、兵部尚书。

苏轼一生宦海浮沉,奔走四方,政治生涯似乎并不那么一帆风顺,然而他在文学方面的造诣却是无与伦比的。

文学成就词作苏轼在词的创作上取得了非凡的成就。

他继柳永之后,对词体进行了全面的改革,提高了词的文学地位,使词从音乐的附属品转变为一种独立的抒情诗体,从根本上改变了词史的发展方向。

同时,他在理论上破除了诗尊词卑的观念,他认为诗词同源,本属一体,词“为诗之苗裔”。

“以诗为词”的手法是苏轼变革词风的主要武器,即,将诗的表现手法移植到词中。

苏词中较成功的表现有使用题序和使事用典两个方面,丰富和发展了词的表现手法,对后来词的发展产生了重大影响。

代表作:《水调歌头·明月几时有》《念奴娇·赤壁怀古》《江城子·十年生死两茫茫》《定风波·莫听穿林打叶声》。

诗歌苏轼对社会的看法和对人生的思考都毫无掩饰地表现在其文学作品中,其中又以诗歌最为酣畅淋漓。

在两千七百多首苏诗中,干预社会现实和思考人生的题材十分突出。

苏轼始终把批判现实作为诗歌的重要主题。

深刻的人生思考使苏轼对沉浮荣辱持有冷静、旷达的态度,这在苏诗中有充分的体现。

苏东坡一生简单总结

苏东坡,即苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,北宋文学家、书法家、画家,世称苏东坡,是北宋中期的文坛领袖。

他的一生可以简要总结如下:

苏东坡出生在眉州眉山(在今四川省)一个富有文学传统的家庭,其父苏洵、其弟苏辙都是著名的文学家。

他在青少年时期即表现出极高的学习天赋,勤奋好学,学通经史。

19岁时,苏东坡娶妻王弗。

20岁时以第一名的成绩进士及第,受到主考官欧阳修的赏识,开始了他的仕途生涯。

然而他的仕途并非一帆风顺,因与王安石政见不合,他多次被贬谪。

在任地方官期间,苏东坡体恤民情,改革邑政,颇有政绩。

他不仅在文学上有很高的成就,而且是一位多才多艺的艺术家,他的书法和绘画也有很高的造诣。

苏东坡的文学创作丰富多样,包括散文、诗、词等。

他的散文汪洋恣肆,明白畅达;他的诗词题材广泛,内容丰富。

其中,他的词开豪放一派,对后世影响深远。

尽管在生活中屡遭挫折,但苏东坡始终保持乐观的心态。

他善于从生活中发现乐趣,即使在困境中也能找到生活的美好。

总的来说,苏东坡的一生充满了传奇色彩。

他是中国文学史上的一位巨匠,他的作品和人格魅力影响了无数的后人。

苏轼⽣平个⼈简历 苏轼是宋代著名的词⼈,你了解他的⽣平简介吗?下⾯是店铺为⼤家整理的“苏轼⽣平个⼈简历”,仅供参考,欢迎⼤家阅读!更多名⼈简历请关注店铺! 苏轼⽣平个⼈简历 苏轼(1037~1101),字⼦瞻,号东坡居⼠,眉州眉⼭(今属四川)⼈。

他的家庭富有⽂学传统,祖⽗苏序好读书,善作诗。

⽗亲苏洵是古⽂名家,曾对苏轼和其弟苏辙悉⼼指导。

母亲程⽒有知识且深明⼤义,曾为幼年的苏轼讲述《后汉书•范滂传》,以古代志⼠的事迹勉励⼉⼦砥砺名节。

当苏轼21岁出蜀进京时,他的学识修养已经相当成熟了。

苏轼学识渊博,思想通达,在北宋三教合⼀的思想氛围中如鱼得⽔。

苏辙记述苏轼的读书过程是:“初好贾谊、陆贽书,论古今治乱,不为空⾔。

既⽽读《庄⼦》,喟然叹息⽈:‘吾昔有见于中,⼝未能⾔。

今见《庄⼦》,得吾⼼矣!’ ……后读释⽒书,深悟实相,参之孔、⽼,博辩⽆碍,浩然不见其涯也。

”(《亡兄⼦瞻端明墓志铭》)苏轼不仅对儒、道、释三种思想都欣然接受,⽽且认为它们本来就是相通的。

他曾说“庄⼦盖助孔⼦者”,庄⼦对孔学的态度是“阳挤⽽阴助之”(《庄⼦祠堂记》)。

他⼜认为“儒释不谋⽽同”、“相反⽽相为⽤”(《南华长⽼题名记》)。

这种以儒学体系为根本⽽浸染释、道的思想是苏轼⼈⽣观的哲学基础。

苏轼服膺儒家经世济民的政治理想,他22岁中进⼠,26岁⼜中制科优⼊三等(宋代的最⾼等),⼊仕后奋厉有⽤世之志。

他为⼈坦荡,讲究风节,有志于改⾰朝政且勇于进⾔。

由于注重政策的实际效果,他在王安⽯厉⾏新法时持反对态度,当司马光废除新法时⼜持不同意见,结果多次受到排斥打击。

他在外任时勤于政事,尽⼒为地⽅上多做实事。

他先后在杭州、密州、徐州、湖州任地⽅官,灭蝗救灾,抗洪筑堤,政绩卓著。

甚⾄在贬到惠州后,他还捐助修桥⼆座。

只要环境允许,苏轼总是尽⼒有所作为。

然⽽苏轼⼀⽣仕途坎坷,屡遭贬谪,未能充分施展他的政治才⼲。

他44岁时遭遇“乌台诗案”,险遭不测。

晚年更被⼀贬再贬,直到荒远的海南,⾷芋饮⽔,与黎族⼈民⼀起过着艰苦的⽣活。

苏轼的三起三落宋朝在中国历史上总是逃不过被金朝欺辱而显得很无能的形象,但是无可否认的一点,宋朝也是个群星璀璨的时代,在文化上,有婉约派独树一帜,又有苏轼豪放派的横空出世。

苏轼在词上的地位同李白在诗上的地位几近相同,都是一座大山,只能让人仰望。

然而苏轼一生却有三起三落,命运坎坷。

一起步入仕途苏轼在1057年考中进士,第一个职务是陕西凤翔府判官,官职为从八品,在这个小官上做了三年,随后被召回朝廷在史馆任职。

到了神宗熙宁四年,又被下派去往杭州做通判。

随后又转任密州太守、徐州太守、湖州太守。

一落大难临头历史上有着诸多笔墨去详细描写了“乌台诗案”,苏东坡被关押在御史台审讯130天。

宋神宗任用王安石变法,产生了新党与旧党之争,苏东坡反对变法,但又不赞同旧党,在朝堂上与群臣格格不入,最终差点因乌台诗案被宋神宗杀掉,后经王安石等人求情才无事,最终被贬黄州。

二起东山再起宋神宗驾崩后,哲宗继位,皇太后摄政,王安石变法被废除,以司马光为宰相,同时也使苏东坡平步青云。

苏东坡先任登州太守,五天后就被召回京城做了翰林学士知制造,专职给皇帝写圣旨。

17个月里由从八品升到正三品。

二落知难而退由于皇太后以及司马光完全否定王安石变法,苏东坡却是坚持原则,不同意全盘否定,所以和太后等政见不合,最终苏东坡一再主动请辞外放,去杭州做了1年零7个月的太守。

三起再回朝堂苏东坡由杭州太守回到朝廷,做了7个月的吏部尚书之后又出人颍州、扬州太守,之后又出任兵部尚书1个月、礼部尚书9个月。

三落一贬再贬太后驾崩后,18岁的宋哲宗开始亲政,苏东坡被算在太后一方的元祜党人,将苏东坡赶出京城,贬为定州太守,随后不到一个月又被贬至惠州,之后再贬儋州,一次比一次离京城更远。

苏轼的生平可谓坎坷。

临死前,他在病榻上写下了绝笔诗“心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。

”可算是对自己一生起起落落的总结。

宋代诗人苏轼的生平经历苏轼,死后被后辈们追封为宋代杰出词人,位列唐宋八大家之一,那么苏轼的一生是怎样的?下面是店铺为你收集整理的苏轼的一生,希望对你有帮助!苏轼的一生伟大文人苏东坡,苏轼的一生,给人们留下许多故事,太多的谈资,有令人向往的美丽爱情故事,有令士子们奋发图强,终取得功名之传说,当然同时留下了关于他人生起起落落的谈资。

单从爱情角度来看,苏轼一生中有三段明媒正娶的婚姻,还有无法得出实际数字的妾室和情人,我们相信在这其中至少是一段是真正的爱情,王弗陪伴他的时间最为短暂,但却是集聚聪颖天资,在事业上当之无愧的成为苏轼的得力助手,但却花样年华却匆匆逝去。

王润之从小时起便崇拜者这位大作家,也就是他的姐夫,王润之虽没有王弗之才华,却是陪伴苏轼走过最艰难岁月之人,虽在事业上无法帮助他,但在生活上却是一个贤惠的妻子,将苏轼照顾的极好。

至于第三任王氏,正史和野史均没有太多记载。

在王弗死后,苏东坡在《江城子》中便表达了对爱妻的深深悼念和爱意。

单从事业角度来看,苏轼的崛起,全靠自己的勤奋努力,未成名时的他,毫无势力、背景,也没有很好的人脉关系,父亲那时也是一文不名之人,正是因为通过了自己的努力,开创了自己的仕途之路,这段经历也给莘莘学子们以奋发的动力。

但当时的政治黑暗,苏东坡的为人较为耿直,所以不被朝廷所喜,他的政途行走总体看来是较为艰辛为难的。

苏轼代表作苏轼,苏东坡的一生作品大致可以分成两个阶段,两种风格。

在他的前半生中,作品还是大多以小儿女的情思为主,想念亲人,想念故土,希望能与家人团圆,在人生的最黑暗的时候,盼望有一丝丝温情温暖他那受伤的心灵。

在这个时间段,他的代表作以《水调歌头》这一类型为主,《水调歌头》便是代表作品。

在水调歌头里,苏轼经历了人生的一次大风浪,政途被贬,离开故土,离开家乡,心中的无限抑郁郁闷,愁死不能得解,正值中秋佳节,身在异乡离开亲朋好友,小酌三五杯后,看着天上的月色,诗性大作,便写下了那千古传颂之作,抒发了自己对亲人和故土的深深思念之情。

早年经历苏轼于宋仁宗景祐三年(1037年1月8日)出生于眉州眉山,[2] 是初唐大臣苏味道之后。

苏轼的祖父是苏序,表字仲先,祖母史氏。

苏轼的父亲苏洵,即《三字经》里提到的“二十七,始发奋”的“苏老泉”。

苏洵发奋虽晚,但是很用功。

[3] 苏轼其名“轼”原意为车前的扶手,取其默默无闻却扶危救困,不可或缺之意。

[4] 苏轼生性放达,为人率真,深得道家风范。

好交友,[5] 好美食,[6] 创造许多饮食精品,[7] 好品茗,[8] 亦雅好游山林。

[9]进京应试嘉祐元年(1056年),苏轼首次出川赴京,参加朝廷的科举考试。

苏洵带着二十一岁的苏轼,十九岁的苏辙,自偏僻的西蜀地区,沿江东下,进京应试。

当时的主考官是文坛领袖欧阳修,小试官是诗坛宿将梅尧臣。

这两人正锐意诗文革新,苏轼那清新洒脱的文风,一下子把他们震动了。

策论的题目是《刑赏忠厚之至论》,苏轼的《刑赏忠厚之至论》获得主考官欧阳修的赏识,却因欧阳修误认为是自己的弟子曾巩所作,为了避嫌,使他只得第二。

苏轼在文中写道:“皋陶为士,将杀人。

皋陶曰杀之三,尧曰宥之三。

”欧、梅二公既叹赏其文,却不知这几句话的出处。

及苏轼谒谢,即以此问轼,苏轼答道:“何必知道出处!”欧阳修听后,不禁对苏轼的豪迈、敢于创新极为欣赏,而且预见了苏轼的将来:“此人可谓善读书,善用书,他日文章必独步天下。

”[10]名动京师在欧阳修的一再称赞下,苏轼一时声名大噪。

他每有新作,立刻就会传遍京师。

当父子名动京师、正要大展身手时,突然传来苏轼苏辙的母亲病故的噩耗。

二兄弟随父回乡奔丧。

嘉祐四年十月守丧期满回京,嘉祐六年(1061年),苏轼应中制科考试,即通常所谓的“三年京察”,入第三等,为“百年第一”,授大理评事、签书凤翔府判官。

[11] 四年后还朝判登闻鼓院。

治平二年,苏洵病逝,苏轼、苏辙兄弟扶柩还乡,守孝三年。

三年之后,苏轼还朝,震动朝野的王安石变法开始了。

苏轼的许多师友,包括当初赏识他的恩师欧阳修在内,因反对新法与新任宰相王安石政见不合,被迫离京。

朝野旧雨凋零,苏轼眼中所见,已不是他二十岁时所见的“平和世界”。

[12]自请出京熙宁四年(1071年)苏轼上书谈论新法的弊病。

王安石很愤怒,让御史谢景在皇帝跟前说苏轼的过失。

苏轼于是请求出京任职:熙宁四年至熙宁七年(1074年)被派往杭州任通判、熙宁七年秋调往密州(山东诸城)任知州、熙宁十年(1077年)四月至元丰二年(1079年)三月在徐州任知州、元丰二年四月调往湖州任知州。

革新除弊,因法便民,颇有政绩。

乌台诗案元丰二年(1079年),苏轼四十三岁,调任湖州知州。

上任后,他即给皇上写了一封《湖州谢表》,这本是例行公事,但苏轼是诗人,笔端常带感情,即使官样文章,也忘不了加上点个人色彩,说自己“愚不适时,难以追陪新进”,“老不生事或能牧养小民”,这些话被新党抓了辫子,说他是“愚弄朝,妄自尊大”,说他“衔怨怀怒”,“指斥乘舆”,“包藏祸心”,讽刺政府,莽撞无礼,对皇帝不忠,如此大罪可谓死有余辜了。

他们从苏轼的大量诗作中挑出他们认为隐含讥讽之意的句子,一时间,朝廷内一片倒苏之声。

这年七月二十八日,苏轼上任才三个月,就被御史台的吏卒逮捕,解往京师,受牵连者达数十人。

这就是北宋著名的“乌台诗案”(乌台,即御史台,因其上植柏树,终年栖息乌鸦,故称乌台)。

[13]乌台诗案这一巨大打击成为他一生的转折点。

新党们非要置苏轼于死地不可。

救援活动也在朝野同时展开,不但与苏轼政见相同的许多元老纷纷上书,连一些变法派的有识之士也劝谏神宗不要杀苏轼。

王安石当时退休金陵,也上书说:“安有圣世而杀才士乎?”在大家努力下,这场诗案就因王安石“一言而决”,苏轼得到从轻发落,贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使,本州安置,受当地官员监视。

苏轼坐牢103天,几次濒临被砍头的境地。

幸亏北宋时期在太祖赵匡胤年间既定下不杀士大夫的国策,苏轼才算躲过一劫。

[14]被贬黄州出狱以后,苏轼被降职为黄州(今湖北黄冈市)团练副使(相当于现代民间的自卫队副队长)。

这个职位相当低微,并无实权,而此时苏轼经此一役已变得心灰意冷,苏轼到任后,心情郁闷,曾多次到黄州城外的赤壁山游览,写下了《赤壁赋》、《后赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》等千古名作,以此来寄托他谪居时的思想感情。

于公余便带领家人开垦城东的一块坡地,种田帮补生计。

“东坡居士”的别号便是他在这时起的。

[15]东山再起1084年(元丰七年),苏轼离开黄州,奉诏赴汝州就任。

由于长途跋涉,旅途劳顿,苏轼的幼儿不幸夭折。

汝州路途遥远,且路费已尽,再加上丧子之痛,苏轼便上书朝廷,请求暂时不去汝州,先到常州居住,后被批准。

当他准备要南返常州时,神宗驾崩。

常州一带水网交错,风景优美。

他在常州居住,既无饥寒之忧,又可享美景之乐,而且远离了京城政治的纷争,能与家人、众多朋友朝夕相处。

于是苏东坡终于选择了常州作为自己的终老之地。

1085年,宋哲宗即位,高太后以哲宗年幼为名,临朝听政,司马光重新被启用为相,以王安石为首的新党被打压。

苏轼复为朝奉郎知登州(蓬莱)。

四个月后,以礼部郎中被召还朝。

在朝半月,升起居舍人,三个月后,升中书舍人,不久又升翰林学士知制诰,知礼部贡举。

[17] 当苏轼看到新兴势力拼命压制王安石集团的人物及尽废新法后,认为其与所谓“王党”不过一丘之貉,再次向皇帝提出谏议。

他对旧党执政后,暴露出的腐败现象进行了抨击,由此,他又引起了保守势力的极力反对,于是又遭诬告陷害。

苏轼至此是既不能容于新党,又不能见谅于旧党,因而再度自求外调。

[15]筑建苏堤元祐四年(1089年),苏轼任龙图阁学士知杭州。

由于西湖长期没有疏浚,淤塞过半,“崶台平湖久芜漫,人经丰岁尚凋疏”,湖水逐渐干涸,湖中长满野草,严重影响了农业生产。

苏轼来杭州的第二年率众疏浚西湖,动用民工20余万,开除葑田,恢复旧观,并在湖水最深处建立三塔(今三潭映月)作为标志。

他把挖出的淤泥集中起来,筑成一条纵贯西湖的长堤,堤有6桥相接,以便行人,后人名之曰“苏公堤”,简称“苏堤”。

苏堤在春天的清晨,烟柳笼纱,波光树影,鸟鸣莺啼,是著名的西湖十景之一“苏堤春晓”。

“东坡处处筑苏堤”,苏轼一生筑过三条长堤。

苏轼被贬颍州(今安徽阜阳)时,对颍州西湖也进行了疏浚,并筑堤。

绍圣元年(1094年),苏轼被贬为远宁军节度副使,惠州(今广东惠阳)安置。

年近6旬的苏轼,日夜奔驰,千里迢迢赴贬所,受到了岭南百姓热情的欢迎。

苏轼把皇帝赏赐的黄金拿出来,捐助疏浚西湖,并修了一条长堤。

为此,“父老喜云集,箪壶无空携,三日饮不散,杀尽村西鸡”,人们欢庆不已。

如今,这条苏堤在惠州西湖入口处,像一条绿带,横穿湖心,把湖一分为二,右边是平湖,左边是丰湖。

[13]流落儋州苏轼在杭州过得很惬意,自比唐代的白居易。

但元祐六年(1091年),他又被召回朝。

但不久又因为政见不合,元祐六年八月调往颍州任知州、元祐七年(1092年)二月任扬州知州、元祐八年(1093年)九月任定州知州。

元祐八年高太后去世,哲宗执政,新党再度执政,绍圣元年(1094年)六月,别为宁远军节度副使,再次被贬至惠阳(今广东惠州市)。

苏东坡夜游承天寺绍圣四年(1097年),年已62岁的苏轼被一叶孤舟送到了徼边荒凉之地海南岛儋州(今海南儋县)。

据说在宋朝,放逐海南是仅比满门抄斩罪轻一等的处罚。

他把儋州当成了自己的第二故乡,“我本儋耳氏,寄生西蜀州”。

他在这里办学堂,介学风,以致许多人不远千里,追至儋州,从苏轼学。

在宋代100多年里,海南从没有人进士及第。

但苏轼北归不久,这里的姜唐佐就举乡贡。

为此苏轼题诗:“沧海何曾断地脉,珠崖从此破天荒。

”人们一直把苏轼看作是儋州文化的开拓者、播种人,对他怀有深深的崇敬。

在儋州流传至今的东坡村、东坡井、东坡田、东坡路、东坡桥、东坡帽等等,表达了人们的缅怀之情,连语言都有一种“东坡话”。

[13]最后结局徽宗即位后,苏轼被调廉州安置、舒州团练副使、永州安置。

元符三年(1101年)大赦,复任朝奉郎,北归途中,于建中靖国元年七月二十八日(1101年8月24日)卒于常州(今属江苏)。

葬于汝州郏城县(今河南郏县),享年六十五岁,。

苏轼留下遗嘱葬汝州郏城县钧台乡上瑞里。

次年,其子苏过遵嘱将父亲灵柩运至郏城县安葬。

[18] 宋高宗即位后,追赠苏轼为太师,谥为“文忠”。

[19]2主要成就编辑文学成就词作苏轼在词的创作上取得了非凡的成就,就一种文体自身的发展而言,苏词的历史性贡献又超过了苏文和苏诗。

苏轼继柳永之后,对词体进行了全面的改革,最终突破了词为“艳科”的传统格局,提高了词的文学地位,使词从音乐的附属品转变为一种独立的抒情诗体,从根本上改变了词史的发展方向。

苏轼对词的变革,基于他诗词一体的词学观念和“自成一家”的创作主张。

自晚唐五代以来,词一直被视为“小道”。

虽然柳永一生专力写词,推进了词体的发展,但他未能提高词的文学地位。

这个任务有待于苏轼来完成。

苏轼首先在理论上破除了诗尊词卑的观念。

他认为诗词同源,本属一体,词“为诗之苗裔”,诗与词虽有外在形式上的差别,但它们的艺术本质和表现功能应是一致的。

因此他常常将诗与词相提并论,由于他从文体观念上将词提高到与诗同等的地位,这就为词向诗风靠拢、实现词与诗的相互沟通渗透提供了理论依据。

为了使词的美学品位真正能与诗并驾齐驱,苏轼还提出了词须“自是一家”的创作主张。

此处的“自是一家”之说,是针对不同于柳永词的“风味”而提出的,其内涵包括:追求壮美的风格和阔大的意境,词品应与人品相一致,作词应像写诗一样,抒发自我的真实性情和独特的人生感受。

因为只有这样才能“其文如其为人”(《答张文潜县丞书》),在词的创作上自成一家。

苏轼一向以文章气节并重,在文学上则反对步人后尘,因而他不满意秦观“学柳七作词”而缺乏“气格”。

扩大词的表现功能,开拓词境,是苏轼改革词体的主要方向。

他将传统的表现女性化的柔情之词为扩展为表现男性化的豪情之词,将传统上只表现爱情之词扩展为表现性情之词,使词像诗一样可以充分表现作者的性情怀抱和人格个性。

苏轼让充满进取精神、胸怀远大理想、富有激情和生命力的仁人志士昂首走入词世界,改变了词作原有的柔软情调,开启了南宋辛派词人的先河。

与苏诗一样,苏词中也常常表现对人生的思考。

这种对人生命运的理性思考,增强了词境的哲理意蕴。

苏轼虽然深切地感到人生如梦,但并未因此而否定人生,而是力求自我超脱,始终保持着顽强乐观的信念和超然自适的人生态度。

诗作苏轼对社会现实的看法和对人生的思考都毫无掩饰地表现在其文学作品中,其中又以诗歌最为淋漓酣畅。

在二千七百多首苏诗中,干预社会现实和思考人生的题材十分突出。

苏轼对社会现实中种种不合理的现象抱着“一肚皮不入时宜”的态度,始终把批判现实作为诗歌的重要主题。