心理学第七章动机与情绪

- 格式:doc

- 大小:14.00 KB

- 文档页数:2

动机与情绪心理学知识点总结动机和情绪是心理学研究的重要领域之一。

在人类的思维和行为中,动机和情绪起着至关重要的作用。

本文将总结一些与动机与情绪心理学相关的知识点,包括动机的类型、动机与行为的关系、情绪的定义与分类等。

一、动机的类型1. 生理动机:生理动机是基于生物需求的动机,例如饥饿、口渴、疲劳等。

生理动机驱使着我们去满足基本的生存需求。

2. 社会动机:社会动机是基于社会需求的动机,包括社会认同、归属感、尊重和关爱等。

社会动机推动着我们与他人建立连接和关系。

3. 成就动机:成就动机与我们对个人成长和成功的追求相关,如追求竞争胜利、获得荣誉、实现自己的目标等。

二、动机与行为的关系1. 动机是行为的动力:动机是推动行为发生和持续的内部力量。

我们的行为往往是为了满足某种动机,例如为了满足饥饿的生理动机而去寻找食物。

2. 动机影响目标设定:我们的动机会影响我们设定的目标。

例如,如果我们有强烈的成就动机,我们可能会设定更具挑战性的目标,以达到个人成长和成功的欲望。

3. 动机调节行为:动机可以调节我们的行为,帮助我们控制和调整自己的行为。

例如,当我们意识到自己的行为没有达到预期的目标时,我们可以调整我们的动机和努力,以改进结果。

三、情绪的定义与分类1. 情绪的定义:情绪是一种主观的、个体的反应,通常伴随着生理上的变化和心理上的体验。

情绪可以是积极的,如喜悦、幸福,也可以是消极的,如愤怒、悲伤。

2. 情绪的分类:情绪可以分为基本情绪和复合情绪。

基本情绪是与生俱来的、具有普遍性的情绪,包括喜悦、愤怒、恐惧等。

复合情绪是由基本情绪组合而成的,例如羞愧、惊喜等。

四、动机与情绪的关系1. 动机驱动情绪:动机可以驱动我们产生不同的情绪。

例如,当我们达到了一个重要的目标时,我们可能会体验到喜悦和满足的情绪。

2. 情绪调节动机:情绪可以调节我们的动机和行为。

不同的情绪状态会对我们的决策和行为产生不同的影响。

例如,当我们感到害怕时,我们可能会避免面对恐惧的情境。

心理学中的情绪与动机在我们的日常生活中,情绪和动机就像两个形影不离的伙伴,时刻影响着我们的思维、行为和决策。

它们是心理学中非常重要的概念,对于理解人类的心理活动和行为表现具有关键意义。

情绪,简单来说,是我们对周围环境和自身状况的一种主观感受和反应。

它可以是喜悦、悲伤、愤怒、恐惧、惊讶等等。

这些情绪的产生并非毫无缘由,而是由我们的大脑对所接收到的信息进行加工和评估后产生的。

比如,当我们收到一份期待已久的礼物时,喜悦的情绪会油然而生;当面临威胁时,恐惧会占据我们的心头。

情绪对我们的影响是多方面的。

首先,它能够影响我们的身体健康。

长期处于负面情绪,如焦虑和抑郁中,可能会导致身体出现各种问题,如心血管疾病、免疫系统功能下降等。

其次,情绪也会影响我们的认知和思维方式。

当我们处于积极的情绪中时,思维会更加敏捷,创造力更强;而在消极情绪下,可能会变得思维狭窄,难以集中注意力。

此外,情绪还在人际交往中发挥着重要作用。

我们的情绪状态会通过表情、语言和肢体动作传递给他人,从而影响他人对我们的看法和与我们的互动方式。

动机则是推动我们行动的内在力量。

它驱使我们去追求某种目标,满足某种需求。

动机可以分为内在动机和外在动机。

内在动机来自于我们内心对某件事情的热爱和兴趣,比如因为喜欢绘画而投入大量时间和精力去创作。

外在动机则是由外部的奖励或惩罚所驱动,比如为了获得奖金而努力工作。

内在动机往往能够让我们更加持久地投入到一项活动中,并且在过程中体验到更多的满足感和成就感。

因为我们是出于自身的意愿和热情去做这件事情,而不是仅仅为了获得外部的回报。

相反,过度依赖外在动机可能会在奖励消失时失去行动的动力。

情绪和动机之间存在着密切的联系。

一方面,情绪可以影响动机。

当我们处于积极的情绪中时,往往会更有动力去追求目标,充满信心地迎接挑战;而消极的情绪可能会削弱我们的动机,让我们感到沮丧和无力,从而失去前进的动力。

另一方面,动机也会反过来影响情绪。

第七章动机与情绪情感第一节动机与行为一、动机的定义(一)需要相当一部分社会问题(青少年犯罪、“差下生”、心理障碍)都在一定程度上与需要的满足与否有关。

1、定义:需要是有机体内部的不平衡状态或缺乏状态,它反映了个体内部环境和外部生活条件的较为稳定的要求,是人脑对生理和社会需求的反映。

例:饿与渴的不平衡与缺乏状态;生理需要,受尊重需要,交往需要,成就需要,自我实现的需要。

2、需要的特点:(1)需要总是有一定的客观对象,是对一定客事物的需求。

比如,人作为生物实体,为了维持生命、延续种系,当肚子饿、口渴时就有对食物、水的需求,这些需求反映在人脑中,为人所感受,就成了求食等基本的需要。

同样,人又是社会实体,不能离开群体与社会而孤立地生活,于是人就有了在群体中交往、劳动等社会性需要。

所有人的需要都是指向一定客体的。

(2)需要是个动态的过程,随着需要得到满足而减弱,随着个体缺乏某种东西而增加,在不同时期需要的类型也不相同,即所指向的客体不相同。

(3)需要具有驱动性,是人的行为的内部动力源泉,总是同人的活动联系着,它推动着人以一定的方式向一定的方向行动以满足自己的需要。

(4)需要常以意向、愿望、动机和兴趣的形式被人体验着。

3、根据需要的来源来分:生理性需要和社会性需要(劳动、学习、娱乐、交往);按需要的对象来分:物质需要和精神需要(知识、文化艺术、道德、审美)。

(二)动机的概念激发、维持、调节人们从事某种活动,并引导活动朝向某一目标的内在动力。

动机以内在方式支配着行为的方向和强度。

动机是由需要转化而来的。

动机是需要动力作用的直接体现。

当需要以意向和愿望的形式被体验着时,不一定会引起人的行为活动,而动机总是和活动联系着的。

比如想去旅游,但如果没钱也没时间,这种需要是以愿望的形式被体验着的。

等到工作了,有了钱,又有很多假日,于是旅游的需要就进一步上升为动机,开始行动了。

(三)动机的功能1、激活功能:引起和发动人的活动,调动人的积极性。

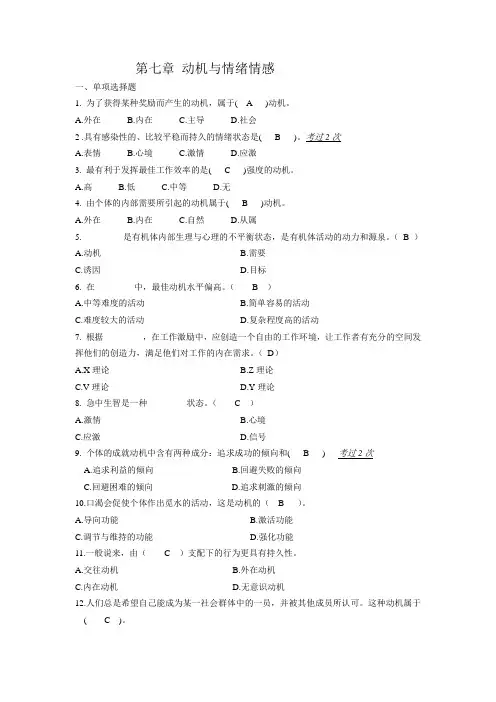

第七章动机与情绪情感一、单项选择题1. 为了获得某种奖励而产生的动机,属于( A)动机。

A.外在B.内在C.主导D.社会2 .具有感染性的、比较平稳而持久的情绪状态是( B )。

考过2次A.表情B.心境C.激情D.应激3. 最有利于发挥最佳工作效率的是( C )强度的动机。

A.高B.低C.中等D.无4. 由个体的内部需要所引起的动机属于( B )动机。

A.外在B.内在C.自然D.从属5. _________是有机体内部生理与心理的不平衡状态,是有机体活动的动力和源泉。

(B )A.动机B.需要C.诱因D.目标6. 在_________中,最佳动机水平偏高。

( B )A.中等难度的活动B.简单容易的活动C.难度较大的活动D.复杂程度高的活动7. 根据_________,在工作激励中,应创造一个自由的工作环境,让工作者有充分的空间发挥他们的创造力,满足他们对工作的内在需求。

(D)A.X理论B.Z理论C.V理论D.Y理论8. 急中生智是一种_________状态。

( C )A.激情B.心境C.应激D.信号9. 个体的成就动机中含有两种成分:追求成功的倾向和( B ) 考过2次A.追求利益的倾向B.回避失败的倾向C.回避困难的倾向D.追求刺激的倾向10.口渴会促使个体作出觅水的活动,这是动机的( B )。

A.导向功能B.激活功能C.调节与维持的功能D.强化功能11.一般说来,由( C )支配下的行为更具有持久性。

A.交往动机B.外在动机C.内在动机D.无意识动机12.人们总是希望自己能成为某一社会群体中的一员,并被其他成员所认可。

这种动机属于(C)。

A.工作动机B.成就动机C.交往动机D.生理动机13.在活动难度较大时,动机强度越强,工作效率会(A)。

A.较低B.中等C.较高D.不变14.动机产生依赖于需要,请问下列哪项属于需要?(B)A.水B.饥渴C.寻求水源D.喝水15.有机体活动的动力是( A)A.动机B.诱因C.需要D.目标16.美国心理学家( C )将人的动机分为匮乏动机和成长动机。

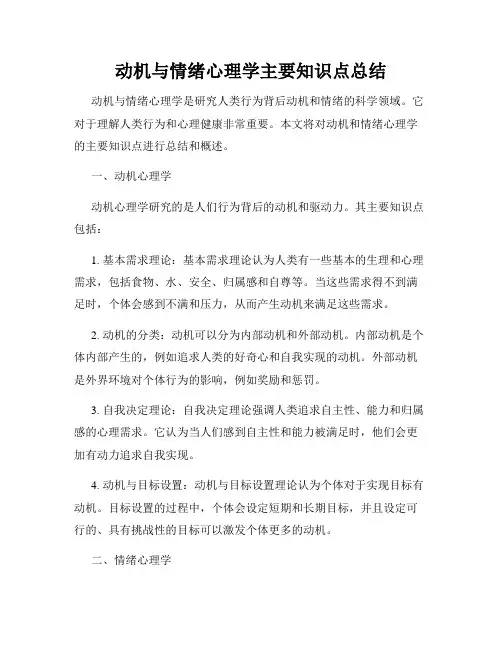

动机与情绪心理学主要知识点总结动机与情绪心理学是研究人类行为背后动机和情绪的科学领域。

它对于理解人类行为和心理健康非常重要。

本文将对动机和情绪心理学的主要知识点进行总结和概述。

一、动机心理学动机心理学研究的是人们行为背后的动机和驱动力。

其主要知识点包括:1. 基本需求理论:基本需求理论认为人类有一些基本的生理和心理需求,包括食物、水、安全、归属感和自尊等。

当这些需求得不到满足时,个体会感到不满和压力,从而产生动机来满足这些需求。

2. 动机的分类:动机可以分为内部动机和外部动机。

内部动机是个体内部产生的,例如追求人类的好奇心和自我实现的动机。

外部动机是外界环境对个体行为的影响,例如奖励和惩罚。

3. 自我决定理论:自我决定理论强调人类追求自主性、能力和归属感的心理需求。

它认为当人们感到自主性和能力被满足时,他们会更加有动力追求自我实现。

4. 动机与目标设置:动机与目标设置理论认为个体对于实现目标有动机。

目标设置的过程中,个体会设定短期和长期目标,并且设定可行的、具有挑战性的目标可以激发个体更多的动机。

二、情绪心理学情绪心理学研究的是情绪的形成、表达以及对个体行为和体验的影响。

其主要知识点包括:1.情绪的分类:情绪可以分为基本情绪和复杂情绪。

基本情绪是人类普遍共有的情绪,例如喜悦、愤怒、悲伤和恐惧等。

复杂情绪由基本情绪组合而成,例如羞愧、嫉妒等。

2.情绪的生理反应:情绪的体验不仅体现在主观上,也会引起一系列的生理反应,例如心率加快、呼吸加深等。

这些生理反应是身体对情绪的自然反应。

3.情绪的表达方式:人们通过面部表情、肢体语言和语言表达来展现情绪。

这种情绪表达不仅是人际交往的重要组成部分,也有助于情绪的调节和共嗣。

4.情绪的调节:情绪的调节是个体对情绪的管理和控制。

情绪调节可以通过认知重评、情绪再认知和情绪表达等方式实现。

5.情绪与心理健康:情绪与心理健康息息相关。

积极情绪对身心健康有积极影响,而负面情绪则会导致心理问题的出现,如抑郁和焦虑等。

动机与情绪心理学主要知识点归纳动机与情绪心理学是心理学的重要领域之一,研究人类行为背后的动机和情绪因素。

本文将对动机与情绪心理学的主要知识点进行归纳,包括动机的类型、动机理论和情绪的基本概念、理论和调节机制。

一、动机的类型1. 生理动机:生理动机是由人体内部的生理需要引起的,如饥饿、口渴、疲劳等。

满足这些基本生理需求是人类行为的重要动机之一。

2. 知识动机:知识动机是由于求知欲望而产生的动机。

人们在追求新知识、解决问题和理解世界时会受到知识动机的驱使。

3. 成就动机:成就动机是指人们追求个人成就和成功的动机。

追求成功、面对挑战和获得认可都会激发成就动机。

4. 社会动机:社会动机是指人们因为社会关系和他人的认同而产生的动机。

人们追求社会地位、友谊和群体认同感都会受到社会动机的影响。

二、动机理论1. 需求层次理论:由亚伯拉罕·马斯洛提出的需求层次理论认为人类的动机可以分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求五个层次。

这一理论认为,只有满足了低层次的需求,人们才会追求更高层次的需求。

2. 自我决定理论:由理查德·瑞恩和爱德华·迪西发展而来的自我决定理论认为,人们的行为动机是基于内在动机和外在动机的。

内在动机是指人们出于兴趣和满足感而从事某项活动,外在动机是指人们出于外在奖励和避免惩罚而从事某项活动。

三、情绪的基本概念1. 情绪:情绪是人们对特定事件或经历产生的主观体验,通常伴随着生理和行为上的变化。

情绪可以分为积极情绪和消极情绪两种。

2. 情绪表达:情绪表达是指通过言语、面部表情、肢体语言等方式来传达自己的情绪状态。

情绪表达对于人际交流和沟通起着重要作用。

3. 情绪识别:情绪识别是指通过观察他人的面部表情、声音和肢体语言等来判断他们的情绪状态。

情绪识别对于理解他人和构建良好人际关系至关重要。

四、情绪理论1. 六基情绪理论:由保罗·艾克曼和菲利普·汤普森提出的六基情绪理论认为,人类的情绪可以归纳为喜悦、惊恐、厌恶、愤怒、悲伤和惊讶六种基本情绪,这些情绪是人类进化过程中的适应反应。

动机与情绪心理学知识点动机和情绪是人类行为的核心驱动力,它们在个体的认知、情感和行为方面起着重要作用。

本文将介绍动机和情绪心理学的相关知识点,探讨它们的定义、分类以及对个体行为的影响。

一、动机心理学知识点1. 动机的定义动机是个体为实现特定目标而展开的行动的内部推动力。

它涉及到个体的需要、愿望和期望,是触发和维持行为的原因。

2. 动机的分类动机可以分为内在动机和外在动机。

内在动机指的是个体出于个人兴趣和享受而进行某项活动,外在动机则是受到外部奖励和惩罚的影响。

3. 动机理论- 需求层次理论(Maslow's Hierarchy of Needs):将动机分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求等层次,个体追求满足一个层次需求后才会去追求下一个层次的需求。

- 自决理论(Self-Determination Theory):认为人类有三种基本的心理需求,包括自主性、能力感和人际关系需求,满足这些需求可以提高个体的内在动机。

4. 动机对行为的影响动机可以影响个体的行为表现和持久性。

当个体对某项任务有高度的自主性、能力感和任务重要性的认知时,他们更有可能表现出积极的行为。

二、情绪心理学知识点1. 情绪的定义情绪是一种由主观感受、生理反应和行为表现组成的心理状态。

它是个体对特定刺激产生的评估和反应。

2. 情绪的分类情绪可以归类为基本情绪和复杂情绪。

基本情绪是指具有普遍认知和生理反应的情绪,如喜、怒、哀、惧、恶、惊等;复杂情绪则是由基本情绪组合形成的,如嫉妒、痛苦、愉悦等。

3. 情绪理论- 六基本情绪理论(Paul Ekman):认为人类有六种基本情绪,它们是普遍存在于所有文化中的,包括喜悦、愤怒、悲伤、惧怕、厌恶和惊讶。

- 情绪体验理论(Richard Lazarus):情绪是由个体对外界刺激进行评估和解读后产生的,评估的结果会触发情绪的产生和相应的生理反应。

4. 情绪对行为的影响情绪可以影响个体的认知、决策和社交行为。

第七章:动机与情绪情感知识考点 P162一、单项选择题:1.个体的成就动机中含有二种成分:()和回避失败的倾向。

A.追求利益的倾向B.追求刺激的倾向C.追求成功的倾向D.回避困难的倾向2.个体的成就动机中含有两种成分:追求成功的倾向和( )A.追求利益的倾向B.回避失败的倾向C.回避困难的倾向D.追求刺激的倾向3.为了获得某种奖励而产生的动机,属于( )动机。

A.外在B.内在C.主导D.社会4.由个体的内部需要所引起的动机属于( )动机。

A.外在B.内在C.自然D.从属5.人们力求获得成功的内在动力是______动机。

( )A.生理性B.社会性C.主导D.成就6.美国心理学家( )将人的动机分为匮乏动机和成长动机。

A.斯腾伯格B.斯金纳C.马斯洛D.华生7.人们总是希望自己能成为某一社会群体中的一员,并被其他成员所认可。

这种动机属于()。

A.工作动机B.成就动机C.交往动机D.生理动机8.一般说来,由()支配下的行为更具有持久性。

A.交往动机B.外在动机C.内在动机D.无意识动机9.________是有机体内部生理与心理的不平衡状态,是有机体活动的动力和源泉。

()A.动机B.需要C.诱因D.目标10.有机体活动的动力是( )A.动机B.诱因C.需要D.目标11.动机产生依赖于需要,请问下列哪项属于需要()A.水B.饥渴C.寻求水源D.喝水12.口渴会促使个体作出觅水的活动,这是动机的()。

A.导向功能B.激活功能C.调节与维持的功能D.强化功能13.最有利于发挥最佳工作效率的是( )强度的动机。

A.高B.低C.中等D.无14.在活动难度较大时,动机强度越强,工作效率会()。

A.较低B.中等C.较高D.不变15.根据动机强度与工作效率的关系原理,要想获得最佳的工作效率,需要()A.较低强度动机 B.较高强度的动机C.中等强度的动机D.很高强度的动机16.在_________中,最佳动机水平偏高。

()A.中等难度的活动B.简单容易的活动C.难度较大的活动D.复杂程度高的活动17.在活动任务较容易时,要想工作效率较高,动机水平应该怎样( )A.较高B.中等C.较低D.任意强度18.根据_________,在工作激励中,应创造一个自由的工作环境,让工作者有充分的空间发挥他们的创造力,满足他们对工作的内在需求。

心理学第七章、动机与情绪.txt20如果你努力去发现美好,美好会发现你;如果你努力去尊重他人,你也会获得别人尊重;如果你努力去帮助他人,你也会得到他人的帮助。

生命就像一种回音,你送出什么它就送回什么,你播种什么就收获什么,你给予什么就得到什么。

第七章、动机与情绪情感

1、动机:激发、维持、调节人们从事某种活动,并引导活动朝向某一目标的内部心理过程或内在动力。

2、动机的功能:(1)激活功能 (2)指向功能 (3)调节和维持功能

3、需要:有机体内部生理与心理的不平衡状态,它是有机体活动的动力和源泉。

4、动机的产生:个体内在的某种需要是动机产生的根本原因,而外在环境是诱因,引导个体趋向于特定的目标。

5、动机的种类:(1)生理性动机与社会性动机(按需要的不同性质) (1)内在动机和外在动机(根据动机的源泉不同)。

内在动机和外在动机是可以相互转化的。

适度的奖赏有利于巩固个体的内在动机,但过多的奖赏却有可能降低个体对事物本身的兴趣,降低其内在动机,这就是德西效应。

(3)主导动机与从属动机(根据动机在行为中所起的作用不同)。

它们是可以相互转化的。

6、从属动机:在行为动机中,有的动机出于辅助从属的地位,所起的作用偏弱,称为从属动机。

7、社会性动机:是以社会文化需要为基础的动机,涉及个人的工作、交往、对成就的追求等多方面。

8、交往动机:个体愿意归属某一团体,喜欢与人交往,希望得到别人的关心、友谊、支持、合作与赞赏。

它是个体愿与他人接近、合作、互惠并发展友谊的内在需要。

9、交往动机产生的原因:合作、情谊、归属

10、成就动机:人们力求获得成功的内在动力。

一个人对自己认为重要的、有价值的事情,会努力克服困难,尽力达成目标的一种内在推动力量。

11、成就动机的特征:(1)具有挑战性和创造性 (2)具有坚定信念 (3)正确的归因方式

12、工作动机:最有效能、最为复杂的社会性动机之一,是一种使个体努力工作,高质量创新并不断完善自己工作的动机。

13、较有代表性的动机理论:本能理论、匮乏与成长动机理论、认知与期待理论。

14、本能理论:有机体生来就具有一些特定的先天倾向,这些倾向是维持生存所不可缺少的,人们的行为是受这些本能力量所驱动的。

它不能解释人所有的动机行为。

15、马斯洛需要层次理论:他将需要分为不同的五种层次,由低到高依次是生理的需要、安全的需要、归属与爱的需要、尊重的需要、自我实现的需要。

这些需要都是天生的,从最低的生理需要到最高的自我实现的需要,构成了一个需要等级,在不同情境下激励和引导着个体的行为。

在需要层次中,层级越低,力量越强大。

当低级需要未得到满足时,这些需要便成为支配个体的主导性动机。

然而,一旦较低层级的需要得到满足,较高一层的需要便会占据主导地位,支配个体的行为。

但这种需求层次的等级也不是绝对的,有时会在低级需要尚未得到满足之前,去寻求高级需要。

16、情绪情感:人对客观事物的态度体验及相应的行为反应。

17、情绪:它包括在认知层面上的主观体验、在生理层面上的生理唤醒、在表达层面上的外部行为,当情绪产生时,这三种层面的共同活动构成了完整的情绪体验过程。

18、情绪与情感:(1)从需要的角度看,情绪更多地是与人的物质与生理需要相联系的态度体验。

情感更多的是与人的精神或社会需要相联系。

(2)从发生的早晚看,情绪发生早,情感产生晚。

情绪是人与动物所共有的,而情感是人所特有的,它是随人的年龄增长而逐渐发展起来的。

(3)从反映特点看,情绪具有情境性、激动性、暂时性、表浅性与外显性。

情感

具有稳定性、持久性、深刻性、内隐性。

(4)情绪与情感既有区别又有联系,彼此依存,相互交融在一起。

稳定的情感是在情绪的基础上形成的,又通过情绪反应得以表达,离开情绪的情感是不存在的。

而情感的变化往往也反映了情感的深度,在情绪的变化过程中,常常饱含情感。

19、情绪的基本形式:快乐、愤怒、恐惧、悲哀。

20、情绪按发生的强度、速度、紧张度、持久性等指标可以分为:心境(一种具有感染性的、比较平稳而持久的情绪状态)、激情(一种爆发快、强烈而短暂的情绪体验)、应激(在意外紧急情况下所产生的适应性反应)。

21、情感的种类:道德感(根据一定社会的道德标准,对人的思想行为作出评价时所产生的情感体验)、理智感(在认知活动中,人们认识、评价事物时所产生的情绪体验)、美感(根据一定的审美标准评价事物时所产生的情感体验)。

22、情绪情感的表达方式:表情(“言外之意”“弦外之音”)。

表情分为:面部表情、身段表情、语调表情。

23、情绪情感的功能:(1)动机作用。

情绪具有激励作用。

它以一种与生理动机或社会动机相同的方式激发和引导行为。

情绪被视为动机的指标。

它可能与动机引发的行为同时出现,情绪的表达能够直接反映个体内在动机的强度与方向,它被视为动机潜力分析的指标。

(2)调控功能。

适当的情绪情感对人的认识活动具有积极的组织功能,而不当的情绪情感对人的认知活动具有消极的瓦解功能。

(3)健康功能。

人对社会的适应通过调节情绪来实现的,情绪调控的好坏会直接影响到身心健康。

积极的情绪有利于身心健康,消极的情绪会引起人的各种疾病。

(4)信号功能。

情绪的外部表现是表情,表情具有信号传递的作用,属于一种非言语性交际。

人们可以凭借一定的表情来传递情感信息和思想愿望。

表情作为情感交流的一种方式,被视为人际关系的纽带。