免疫双扩、免疫电泳实验

- 格式:ppt

- 大小:2.09 MB

- 文档页数:26

免疫双扩散实验报告实验目的本次实验的目的是通过普尔钦斑实验,观察和分析金属在不同浓度的硫酸溶液中的腐蚀现象,研究金属的耐腐蚀性能。

实验原理普尔钦斑实验是一种常用的评价金属耐腐蚀性能的方法。

实验中,将金属试样置于不同浓度的硫酸溶液中,观察其表面是否产生普尔钦斑或者其他腐蚀现象。

普尔钦斑是由于金属表面部分区域缺乏保护性的氧化膜而发生的电化学腐蚀。

实验材料和设备- 金属试样(铁、铜、铝等)- 实验盒- 硫酸溶液(不同浓度)实验步骤1. 准备实验盒,并将其清洗干净。

2. 准备不同浓度的硫酸溶液,如5%、10%、15%等。

3. 将金属试样放置于实验盒内,并分别注入不同浓度的硫酸溶液。

4. 观察金属试样的表面,记录下是否产生普尔钦斑或其他腐蚀现象。

5. 完成观察后,将金属试样取出,用清水冲洗干净并进行干燥。

实验结果与分析实验中使用的金属试样分别为铁、铜和铝。

观察不同浓度的硫酸溶液中金属试样的表面,得出以下结果:1. 铁试样:在5%浓度的硫酸溶液中,铁试样表面未发生明显的腐蚀现象;而在10%以上的浓度下,铁试样表面出现了普尔钦斑,随着浓度的增加,普尔钦斑的数量和大小也增加。

2. 铜试样:铜试样在5%浓度的硫酸溶液中无明显腐蚀现象,但在10%以上的浓度下,铜试样表面开始出现腐蚀现象,但无明显的普尔钦斑。

3. 铝试样:铝试样在5%和10%浓度的硫酸溶液中无明显腐蚀现象,但在浓度达到15%以上时,铝试样表面出现了片状的腐蚀和普尔钦斑。

通过以上结果分析,可以得出以下结论:1. 铁的耐腐蚀性能较差,容易在高浓度的硫酸溶液中发生腐蚀。

2. 铜的耐腐蚀性能相对较好,在低浓度的硫酸溶液中不容易发生腐蚀。

3. 铝的耐腐蚀性能较为优良,只有在浓度较高的硫酸溶液中才有可能发生腐蚀和普尔钦斑。

这些结果可以为我们在实际工程应用中选择合适的材料提供参考。

实验结论通过本次普尔钦斑实验,观察了三种不同金属在不同浓度硫酸溶液中的腐蚀表现。

根据实验结果,我们可以得出以下结论:1. 铁的耐腐蚀性能较差,在高浓度硫酸溶液中容易产生普尔钦斑。

双扩试验实验报告

本质上属于固相免疫沉淀反应;

可溶性抗原和抗体分别在含有电解质的相介质中向四周扩散,若抗体抗原相对应,LI则在比例适宜处形成沉淀线若将待检抗体做系列倍比稀释,可以根据白色沉淀线逐渐消失的情况确定抗体的效价。

试剂与材料

1.已知浓度的抗原:人IgG

2.待测抗血清

3.1.5%琼脂糖:生理盐水配制

4.生理盐水

5.载玻片、移液管、打孔器、针头、移

液器、湿盒

结果判断:

出现沉淀线的最高抗体稀释度即为该抗体在对应抗原浓度下的

效价。

3讨论

本实验制备的抗鸡卵白蛋白血清的目的就是为了让学生0m能够观察到可溶性抗原与相应的抗体在琼脂平板上反应所出现的沉淀线.我们用此方法制备的抗血清效价在14时,就能Vo1 .21No.12004够出现典型的沉淀线.基本上能适用于双扩实验教学另外每只被免疫的兔子分离出的血清基本上能够适用于一-个大班百余名学牛应用.且用

鸡卵白蛋白及其抗体代替AFP及其诊断血清,减少r血液污染的危险

性因此,此实验制备的抗血清既经济又实用:如果此实验方法在免疫

途径的选择上,采用淋巴结或肌肉注射所获得的抗体效价叮能更高些。

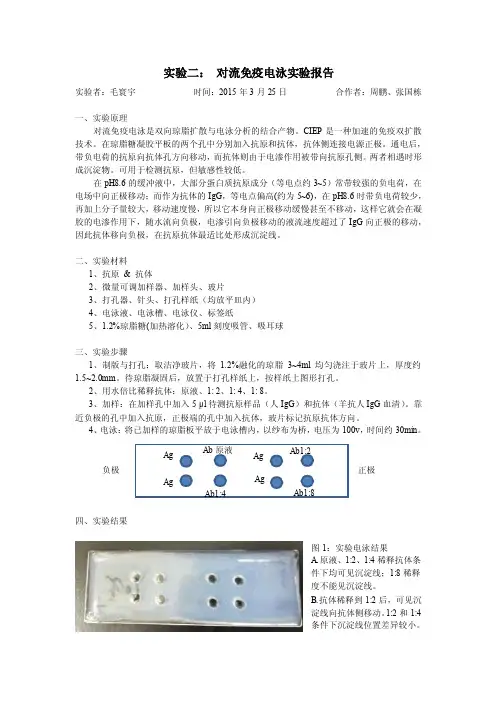

实验二: 对流免疫电泳实验报告实验者:毛寰宇 时间:2015年3月25日 合作者:周鹏、张国栋一、实验原理对流免疫电泳是双向琼脂扩散与电泳分析的结合产物。

CIEP 是一种加速的免疫双扩散技术。

在琼脂糖凝胶平板的两个孔中分别加入抗原和抗体,抗体侧连接电源正极。

通电后,带负电荷的抗原向抗体孔方向移动,而抗体则由于电渗作用被带向抗原孔侧。

两者相遇时形成沉淀物。

可用于检测抗原,但敏感性较低。

在pH8.6的缓冲液中,大部分蛋白质抗原成分(等电点约3~5)常带较强的负电荷,在电场中向正极移动;而作为抗体的IgG ,等电点偏高(约为5~6),在pH8.6时带负电荷较少,再加上分子量较大,移动速度慢,所以它本身向正极移动缓慢甚至不移动,这样它就会在凝胶的电渗作用下,随水流向负极,电渗引向负极移动的液流速度超过了IgG 向正极的移动,因此抗体移向负极,在抗原抗体最适比处形成沉淀线。

二、实验材料1、抗原 & 抗体2、微量可调加样器、加样头、玻片3、打孔器、针头、打孔样纸(均放平皿内)4、电泳液、电泳槽、电泳仪、标签纸5、1.2%琼脂糖(加热溶化)、5ml 刻度吸管、吸耳球三、实验步骤1、制版与打孔:取洁净玻片,将1.2%融化的琼脂3~4ml 均匀浇注于玻片上,厚度约1.5~2.0mm 。

待琼脂凝固后,放置于打孔样纸上,按样纸上图形打孔。

2、用水倍比稀释抗体:原液、1: 2、1: 4、1: 8。

3、加样:在加样孔中加入5 μl 待测抗原样品(人IgG )和抗体(羊抗人IgG 血清)。

靠近负极的孔中加入抗原,正极端的孔中加入抗体,玻片标记抗原抗体方向。

4、电泳:将已加样的琼脂板平放于电泳槽内,以纱布为桥,电压为100v ,时间约30min 。

四、实验结果图1:实验电泳结果A.原液、1:2、1:4稀释抗体条件下均可见沉淀线;1:8稀释度不能见沉淀线。

B.抗体稀释到1:2后,可见沉淀线向抗体侧移动。

1:2和1:4条件下沉淀线位置差异较小。

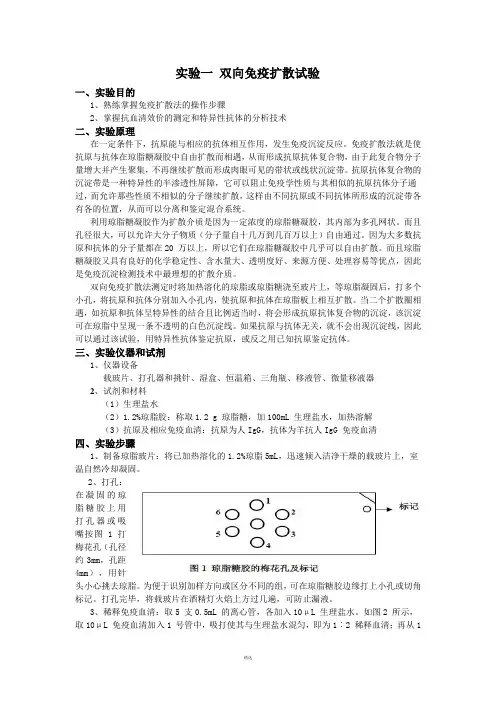

实验一双向免疫扩散试验一、实验目的1、熟练掌握免疫扩散法的操作步骤2、掌握抗血清效价的测定和特异性抗体的分析技术二、实验原理在一定条件下,抗原能与相应的抗体相互作用,发生免疫沉淀反应。

免疫扩散法就是使抗原与抗体在琼脂糖凝胶中自由扩散而相遇,从而形成抗原抗体复合物,由于此复合物分子量增大并产生聚集,不再继续扩散而形成肉眼可见的带状或线状沉淀带。

抗原抗体复合物的沉淀带是一种特异性的半渗透性屏障,它可以阻止免疫学性质与其相似的抗原抗体分子通过,而允许那些性质不相似的分子继续扩散,这样由不同抗原或不同抗体所形成的沉淀带各有各的位置,从而可以分离和鉴定混合系统。

利用琼脂糖凝胶作为扩散介质是因为一定浓度的琼脂糖凝胶,其内部为多孔网状。

而且孔径很大,可以允许大分子物质(分子量自十几万到几百万以上)自由通过。

因为大多数抗原和抗体的分子量都在20 万以上,所以它们在琼脂糖凝胶中几乎可以自由扩散。

而且琼脂糖凝胶又具有良好的化学稳定性、含水量大、透明度好、来源方便、处理容易等优点,因此是免疫沉淀检测技术中最理想的扩散介质。

双向免疫扩散法测定时将加热溶化的琼脂或琼脂糖浇至玻片上,等琼脂凝固后,打多个小孔,将抗原和抗体分别加入小孔内,使抗原和抗体在琼脂板上相互扩散。

当二个扩散圈相遇,如抗原和抗体呈特异性的结合且比例适当时,将会形成抗原抗体复合物的沉淀,该沉淀可在琼脂中呈现一条不透明的白色沉淀线。

如果抗原与抗体无关,就不会出现沉淀线,因此可以通过该试验,用特异性抗体鉴定抗原,或反之用已知抗原鉴定抗体。

三、实验仪器和试剂1、仪器设备载玻片、打孔器和挑针、湿盒、恒温箱、三角瓶、移液管、微量移液器2、试剂和材料(1)生理盐水(2)1.2%琼脂胶:称取1.2 g 琼脂糖,加100mL 生理盐水,加热溶解(3)抗原及相应免疫血清:抗原为人IgG,抗体为羊抗人IgG 免疫血清四、实验步骤1、制备琼脂玻片:将已加热溶化的1.2%琼脂5mL,迅速倾入洁净干燥的载玻片上,室温自然冷却凝固。

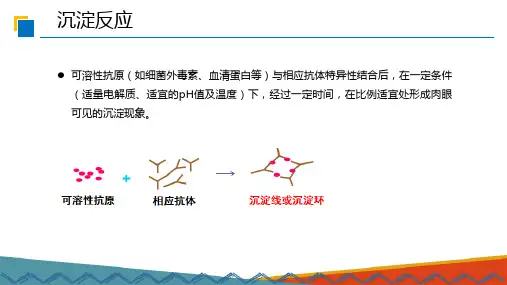

单向、双向免疫琼脂扩散和免疫电泳(Single Immunodiffusion and可溶性抗原与相应抗体以合适的比例发生特异反应时,在一定温度和电解质存在的条件下,形成肉眼可见的沉淀物,称为沉淀反应。

沉淀反应的抗原可以是多糖、蛋白质、脂类等。

根据抗原与抗体的不同条件及其它因素,沉淀反应可以分为以下三种主要形式。

即:环状沉淀反应(ring precipitation reaction),凝胶中沉淀反应(precipitation reaction in gel),如单向扩散、双向扩散、对流电泳、免疫电泳以及微生物学实验中的絮状沉淀反应(floccu lation precipitation reaction),如梅毒血清检验中的康氏(Kahn)及克莱氏(Kline)试验以及检测白喉杆菌毒力的体外试验-Elek 氏试验,检测毒素或类毒素的絮状沉淀单位测定等。

本实验主要介绍凝胶中的沉淀反应。

(一)单向免疫扩散(Single immunodiffusion)—人群血清IgG 正常值测定一、基本原理在含有特异抗体的琼脂板中打孔,并在孔中加入定量的抗原,当抗原向周围扩散后与琼脂中抗体相结合,即形成白色沉淀环,其直径或面积与抗原浓度呈正相关。

同时用标准抗原或国际参考蛋白制成标准曲线,即可用以定量检测未知标本的抗原浓度(mg/ml 或U/ml)。

应用这一实验方法可检测正常人群或患者血清中IgG、IgA 及IgM 的水平。

二、实验材料2%离子琼脂或生理盐水琼脂(内含2%NaN3)。

标准马抗人IgG 血清(抗体)(北京生物制品研究所生产)工作标准参考蛋白(北京生物制品研究所生产)pH7.2 PBS.打孔器(孔径3mm)及打孔模板微量加样器湿盒(容器内加湿纱布或泡沫塑料)已制备好的含有1%马抗人IgG 抗体的琼脂板1/50 稀释的单人份待检血清标本三、实验方法(一)标准曲线的制备:1.按照玻片的大小,准备制做琼脂板所需要的1%离子琼脂。

常用免疫学检验技术的基本原理免疫学检测即是根据抗原、抗体反应的原理,利用已知的抗原检测未知的抗体或利用已知的抗体检测未知的抗原。

由于外源性和内源性抗原均可通过不同的抗原递呈途径诱导生物机体的免疫应答,在生物体内产生特异性和非特异性T细胞的克隆扩增,并分泌特异性的免疫球蛋白(抗体).由于抗体-抗原的结合具有特异性和专一性的特点,这种检测可以定性、定位和定量地检测某一特异的蛋白(抗原或抗体)。

免疫学检测技术的用途非常广泛,它们可用于各种疾病的诊断、疗效评价及发病机制的研究。

最初的免疫检测方法是将抗原或抗体的一方或双方在某种介质中进行扩散,通过观察抗原-抗体相遇时产生的沉淀反应,检测抗原或抗体,最终达到诊断的目的。

这种扩散可以是蛋白的自然扩散,例如环状沉淀试验、单向免疫扩散试验、双向免疫扩散实验。

单向免疫扩散试验就是在凝胶中混入抗体,制成含有抗体的凝胶板,而将抗原加入凝胶板预先打好的小孔内,让抗原从小孔向四周的凝胶自然扩散,当一定浓度的抗原和凝胶中的抗体相遇时便能形成免疫复合物,出现以小孔为中心的圆形沉淀圈,沉淀圈的直径与加入的抗原浓度成正比.利用蛋白在不同酸碱度下带不同电荷的特性,可以利用人为的电场将抗原、抗体扩散,例如免疫电泳试验和双向免疫电泳。

免疫电泳首先将抗原加入凝胶中电泳,将抗原各成分依次分散开.然后沿电泳方向平行挖一直线形槽,于槽内加入含有针对各种抗原的混合抗体,让各抗原成分与相应抗体进行自然扩散,形成沉淀线。

然后利用标准的抗原-抗体沉淀线进行抗原蛋白(或抗体)的鉴别。

上述的方法都是利用肉眼观察抗原-抗体反应产生的沉淀,因此灵敏度有很大的局限.比浊法引入沉淀检测产生的免疫比浊法就是利用浊度计测量液体中抗原-抗体反应产生的浊度,根据标准曲线来计算抗原(或抗体)的含量。

该方法不但大大提高了检测的灵敏度,且可对抗原、抗体进行定量的检测。

免疫印迹法则首先通过电泳分离标准的已知抗原,然后将电泳分离的蛋白质转移到硝酸纤维膜上,浸于待测血清中。

1.抗原抗体反应的原理、特点、种类以及主要影响因素原理:1.Ag、Ab能特异性结合(内因):Ag、Ab能特异性结合,是由于Ag表位(抗原决定簇)和Ab V区之间的特异性结合,二者在空间结构上是严格互补的。

2.Ag、Ab结合力(外因):静电引力、范德华力、氢键以及疏水作用力特点:特异性、比例性、可逆性、阶段性种类:沉淀反应、凝集反应、补体参与的溶血反应/补体结合试验、中和试验、免疫标记技术。

影响因素:1.自身因素:(1)Ag:与Ag的理化性质、抗原表位的数目及种类有关;(2)Ab:与Ab的来源有关:是R 型抗体或H 型抗体;与Ab的特异性、亲合性、浓度有关。

2.环境因素:(1)电解质:一般实验室所用电解质都是生理盐水(0.9% NaCl),浓度不能过高。

浓度过高,会使Ab蛋白质优先沉淀而出现盐析现象。

(2)PH:一般为PH 6-9。

当PH<3时,可出现颗粒性的非特异性凝集,称酸凝集;当PH过高,可造成碱变性。

(3)温度:抗原抗体反应的常用温度为37°C。

2.什么是交叉反应,有无特异性,为什么?在临床工作中有何意义?交叉反应(cross-reaction)----抗体对具有相同或相似抗原表位的不同抗原所发生的反应。

交叉反应并没有违背Ag、Ab特异性结合的原则,其产生的先决条件是不同抗原之间存在共同的Ag表位。

交叉反应的意义:• 1. 协助免疫学诊断:eg 外斐氏反应等:用变形杆菌OX19、OX2、OXk作抗原查血清抗体,诊断斑疹伤寒(立克次氏体感染所致)• 2.可造成免疫病理损害:eg 链球菌感染后易导致肾小球肾炎,其原因为链球菌与人体肾小球基底膜有共同Ag表位所致。

3.玻片凝集试验和试管凝集试验的区别玻片凝集试验:定性试验用已知抗体检测未知抗原用途:ABO血型鉴定、菌种鉴定试管凝集试验:半定量试验用已知抗原检测未知抗体的效价用途:病原微生物感染的免疫学诊断1.肥达氏反应(Widal test)-诊断伤寒2.外斐氏试验(Weil-Felix test) -诊断斑疹伤寒4.反向间接凝集试验、间接凝集抑制试验的原理及实例反向间接凝集反应原理:将已知抗体吸附于颗粒性载体上,检测未知抗原实例:反向间接血凝试验间接凝集抑制反应原理:用抗原致敏的颗粒及相应的抗体作为诊断试剂,检测标本中是否存在与致敏抗原相同的抗原实例:用胶乳凝集抑制试验检测尿液中绒毛膜促性腺激素(HCG)5.协同凝集试验的原理原理:实质为反向间接凝集反应葡萄球菌A蛋白(Staphylococcus protein A, SPA)能非特异地与IgG的Fc段结合,当与特异性抗原相遇时,IgG的Fab段与抗原结合,出现金葡菌的凝集现象(属特殊间接凝集试验)6.比较沉淀试验和凝集试验的异同凝集反应:颗粒性抗原光镜下可见,肉眼观呈浑浊悬液,如细菌、RBC等。

对流免疫电泳实验报告【篇一:实验十一免疫电泳】免疫电泳技术抗原与抗体的结合在沉淀反应中,呈一定的分子比例。

不同抗原和抗体之间的分子比例是不同的,但只有在分子比例合适时,才出现可见的沉淀。

所以沉淀能否出现并不完全反映抗原和抗体是否存在和发生结合。

抗原结合多个抗体分子,称抗原为多价;抗体一般只能结合两个抗原分子(igm类抗体分子通常可以结合5个抗原分子)的抗原决定法簇,故为二价。

只有在彼此的结合价饱和时,才出现大量的抗原-抗体复合物沉淀。

当抗原与抗体的比例合适时,即二者结合价彼此饱和,就可形成网状结构的大分子抗原-抗体复合物沉淀,称为等价带。

若比例不合适时,抗体或抗原过量,则虽有抗原、抗体的结合,但不能大量形成网状结构的大分子复合物,沉淀量很少,甚至不出现沉淀。

在抗原、抗体数量关系曲线中,抗体过剩区域称为抗体过剩带,抗原过剩区域称为抗原过剩带。

如图1所示,在等价带的反应液中加入过量的抗原或抗体,沉淀复合物就会有部分溶解,甚至全部溶解的现象。

这是由于新加入的抗原或抗体竞争地结合相应的抗体或抗原,使网状大分子结构破坏,形成小分子复合物,致使沉淀出现溶解,沉淀量减少甚至完全消失。

在沉淀反应中,由于抗原过量而不出现沉淀的现象,称为前带现象。

此时不能误认为无沉淀就是无抗原存在,为了检测就必须稀释抗原。

抗体过量时,称为后带现象,同理需要稀释抗体进行检测。

图1的位置抗原与抗体的结合是依赖于两者分子结构的互补性,故其特异性高。

这种结合也是相当稳定的。

在一定条件下(过酸、过碱或浓盐存在下),二者可以分开,即结合是可逆的。

解离后的抗原、抗体的活性一般保持不变。

双向免疫扩散测定法原理双向扩散法(double diffusion)又称琼脂扩散法,是利用琼脂凝胶为介质的一种沉淀反应。

琼脂或琼脂糖凝胶是多孔的网状结构,大分子物质可以自由通过,这种分子的扩散作用可使分别处于两处的抗原和相应的抗体通过扩散相遇,形成抗原-抗体复合物,比例合适时出现沉淀。

免疫电泳法

免疫电泳法是指利用凝胶电泳与双向免疫扩散两种技术结合的实验方法。

在电场作用下标本中各组分因电泳迁移率不同而分成区带,然后沿电泳平行方向将凝胶挖一沟槽,将抗体加入沟槽内,使抗原与抗体相互扩散而形成沉淀线。

根据沉淀线的数量、位置及形状,以分析标本中所含组分的性质,本实验常用于抗原分析及免疫性疾病的诊断。

此法在微量的基础上具有分辨率高,灵敏度高,时间短,是很理想的分离和鉴定蛋白质混合物的方法。

用于抗原、抗体定性及纯度的测定。