新型鸭病毒性肝炎病毒33页PPT

- 格式:ppt

- 大小:4.55 MB

- 文档页数:33

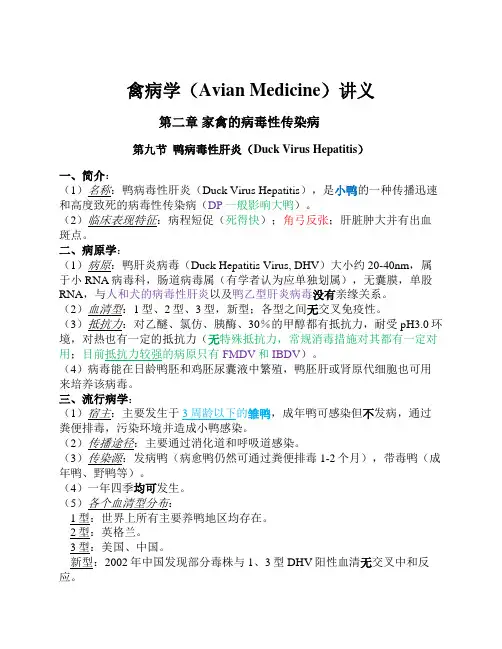

禽病学(Avian Medicine)讲义第二章家禽的病毒性传染病第九节鸭病毒性肝炎(Duck Virus Hepatitis)一、简介:(1)名称:鸭病毒性肝炎(Duck Virus Hepatitis),是小鸭的一种传播迅速和高度致死的病毒性传染病(DP一般影响大鸭)。

(2)临床表现特征:病程短促(死得快);角弓反张;肝脏肿大并有出血斑点。

二、病原学:(1)病原:鸭肝炎病毒(Duck Hepatitis Virus, DHV)大小约20-40nm,属于小RNA病毒科,肠道病毒属(有学者认为应单独划属),无囊膜,单股RNA,与人和犬的病毒性肝炎以及鸭乙型肝炎病毒没有亲缘关系。

(2)血清型:1型、2型、3型,新型;各型之间无交叉免疫性。

(3)抵抗力:对乙醚、氯仿、胰酶、30%的甲醇都有抵抗力,耐受pH3.0环境,对热也有一定的抵抗力(无特殊抵抗力,常规消毒措施对其都有一定对用;目前抵抗力较强的病原只有FMDV和IBDV)。

(4)病毒能在日龄鸭胚和鸡胚尿囊液中繁殖,鸭胚肝或肾原代细胞也可用来培养该病毒。

三、流行病学:(1)宿主:主要发生于3周龄以下的雏鸭,成年鸭可感染但不发病,通过粪便排毒,污染环境并造成小鸭感染。

(2)传播途径:主要通过消化道和呼吸道感染。

(3)传染源:发病鸭(病愈鸭仍然可通过粪便排毒1-2个月),带毒鸭(成年鸭、野鸭等)。

(4)一年四季均可发生。

(5)各个血清型分布:1型:世界上所有主要养鸭地区均存在。

2型:英格兰。

3型:美国、中国。

新型:2002年中国发现部分毒株与1、3型DHV阳性血清无交叉中和反应。

四、临床症状和病变:(1)发病突然,病程短;潜伏期1-2天,4-5天达到死亡高峰(注:IBD呈尖峰式死亡,与该病类似);1周龄的雏鸭死亡率可达95%,2-3周龄的雏鸭不到30%~70%,4周龄以上的雏鸭很低。

(2)初期精神萎靡、废食、呈昏睡状,不久即出现共济失调,身体导向一侧,两脚痉挛踢动,头向后背,呈角弓反张姿态。

鸭的病毒性肝炎鸭的病毒性肝炎是小鸭的一种急性传染病,以发病急、传播快、死亡率高,死前角弓反张,病死鸭肝肿大出血,10日龄左右为临床高发阶段,高度污染场,20日龄以后雏鸭仍有肝炎,只不过死亡率较低。

病原:鸭肝炎病毒,属小RNA病毒科成员,有1、2、3三个血清型,目前,国内常发生的绝大多数由I型肝炎病毒引起。

流行特点:l、主要发生于雏鸭,21日龄内最易感,10日龄左右为高发阶段。

肝炎病毒高度污染场,21日龄以后也可感染,但相对临床症状轻微,死亡率偏低,成年鸭也可感染,但不出现临床症状。

2、肝炎病毒变异。

最近集中养鸭区域出现临床症状不明显,死亡率不太高,21周龄以后鸭群仍然得病,肌注高免血清或卵黄抗体效果不佳,更换另一个生产厂家的血清和卵黄抗体有可能出现好的治疗效果,这就需要工作者及广大养鸭用户提起警钟,研究对策。

症状:突然发病,大批死亡,病鸭抽搐,死亡前多呈角弓反张姿式。

病变:主要病变为肝脏肿大,表面有出血点和出血斑,严重时刷状出血,有的病鸭肾脏轻度肿大,并有树枝状充血或出血。

诊断:根据临床症状和肝脏的特殊变化,不难做出初诊,确诊需做实验室工作。

防治措施:肉鸭:l-3日龄用鸭肝炎弱毒疫苗进行免疫一次(对无母源抗体的雏鸭)。

种鸭:在开产前间隔15天左右接种两次鸭肝疫苗,生蛋后每3-4个月加强免疫一次。

治疗:对发病鸭群,立即用高免卵黄液或血清肌注1-1.5ml,能控制死亡,同时配合鸭肝康拌料,大大能提高疗效。

对病毒变异的养鸭厂,取当地病料做成疫苗,再研究出抗鸭肝炎病毒高免卵黄抗体,能大大提高治疗和预防效果。

新感康饮水,100g兑水400-500斤,比单独打抗体要提前10个小时控制死亡。

鸭病毒性肝炎鸭病毒性肝炎是由鸭肝炎病毒引起雏鸭的一种传播迅速和高度致死性传染病。

主要特征为肝脏肿大,有出血斑点和神经症状。

在新疫区,本病的死亡率很高,可达90%以上。

一、流行特点本病主要发生于4~20日龄雏鸭,成年鸭有抵抗力,鸡和鹅不能自然发病。

病鸭和带毒鸭是主要传染源,主要通过消化道和呼吸道感染。

饲养管理不良,缺乏维生素和矿物质,鸭舍潮湿、拥挤,均可促使本病发生。

本病发生于孵化雏鸭的季节,一旦发生,在雏鸭群中传播很快,发病率可达100%。

二、临床症状本病潜伏期1~4天,突然发病,病程短促。

病初精神萎糜,不食,行动呆滞,缩颈,翅下垂,眼半闭呈昏迷状态,有的出现腹泻。

不久,病鸭出现神经症状,不安,运动失调,身体倒向一侧,两脚发生痉挛,数小时后死亡。

死前头向后弯,呈角弓反张姿势。

本病的死亡率因年龄而有差异,1周龄以内的雏鸭可高达95%,1~3周龄的雏鸭不到50%;4~5周龄的幼鸭基本上不死亡。

剖析可见特征性病变在肝脏。

肝肿大,呈黄红色或花斑状,表面有出血点和出血斑,胆囊肿大,充满胆汁。

脾脏有时肿大,外观也类似肝脏的花斑。

多数肾脏充血、肿胀。

心肌如煮熟状。

有些病例有心包炎、气囊中有微黄色渗出液和纤维素絮片。

三、诊断本病的流行特点、临床症状和病变都较为特征,综合分析,可以做出初步诊断。

注意与鸭瘟及禽霍乱相鉴别。

必要时可做动物接种或血清学检查进行确诊。

四、治疗本病尚无治疗药物。

五、预防1、综合措施:对雏鸭采取严格的隔离饲养,尤其是5周龄以内的雏鸭,应供给适量的维生素和矿物质,严禁饮用野生水禽栖息的露天水池的水。

孵化、育雏、育成、肥育均应严格划分,饲管用具要定期清洗、消毒。

流行初期或孵坊被污染后出壳的雏鸭,立即注射高免血清(或卵黄)或康复鸭的血清,每只0.3~0.5毫升,可以预防感染或减少病死。

2、预防接种:在收集种蛋前2~4周给种鸭肌肉注射鸡胚弱毒疫苗,可以保护所产种蛋孵化的雏鸭不受感染,具体方法是给母鸭间隔2周胸肌注射2次疫苗,每次1毫升。

第十六节鸭病毒性肝炎教学目标:掌握鸭病毒性肝炎的病原、流行病学、症状、病理变化、诊断和防治教学重点:鸭病毒性肝炎流行病学、症状、病理变化、诊断和防治教学难点:鸭病毒性肝炎的流行病学病源、病理变化与防治教学方法:讲授教学手段:多媒体教学【引入】鸭病毒性肝炎(duck viral hepatitis,简称DVH)是由鸭肝炎病毒引起的一种具有急性、高度接触性、致死性的传染病,以肝炎为主要特征,世界动物卫生组织OIE把该病列为B类疫病,我国农业部列为二类疫病。

本病以发病急、传播迅速、死亡率高为特征。

鸭群一旦发病,疫情则迅速蔓延,发病率高达100%,病死率高低不一,常对养鸭者经常造成严重的经济损失。

因此加强对雏鸭病毒性肝炎的诊断和防控具有重要意义。

一、病源1.病原:病原为鸭肝炎病毒。

病毒大小约20~40nm,属于小核糖核酸病毒科,肠道病毒属。

该病毒不凝集禽和哺乳动物红细胞。

病毒有3个血清型,即I、II、III型,有明显差异,各型之间无交叉免疫性。

鸭病毒性肝炎病毒与鸭乙型肝炎病毒(属嗜肝DNA病毒科)无任何相关性。

2.病毒的抵抗力:病毒对外界的抵抗力很强,对氯仿、乙醚、胰蛋白酶和PH3.0都有抵抗力,在56℃加热60min仍可存活,但加热至62℃,30min可以灭活,在37℃中能抵抗2%来苏儿作用1h和0.1%福尔马林8h,病毒在1%福尔马林或2%氢氧化钠中2h(15~20℃),在2%的漂白粉溶液中3h,5%酚、碘制剂均可使病毒灭活。

二、流行病学1.易感动物:自然爆发时仅发生于雏鸭,且主要为3周龄以内的雏鸭,以4-8日龄最为易感,成年鸭呈隐性感染,无临诊症状,且不影响产蛋率,但能排毒。

雏鸭的发病率可高达100%,死亡率则差别很大,为20%-100%。

随着雏鸭日龄的增长与机体免疫水平的提高,死亡率逐渐减少,4周龄以后雏鸭的发病率和死亡率均很低。

2.传播途径:本病可通过消化道和呼吸道感染,主要传播途径是与病鸭的直接接触传染,也可通过被病毒污染的鸭舍、饲料、饲养用具、水、人员、车辆等间接传播。