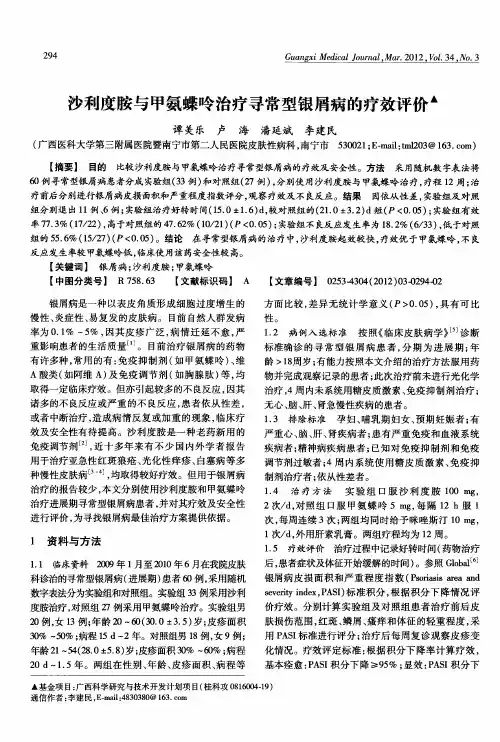

银屑病药效学模型及结果评价-姚治 孙涛

- 格式:pdf

- 大小:204.34 KB

- 文档页数:3

壳聚糖纳米技术的加减润肌膏治疗寻常型银屑病血燥证疗效观察邱 玥1,2,卢春茜2,李冠汝3,孙丽蕴1(1.首都医科大学附属北京中医医院,北京100010;2.北京市密云区中医医院,北京101500;3.北京中医医院顺义医院,北京101300) [评价壳聚糖纳米技术的加减润肌膏治疗寻常型银屑病血燥证的临床疗效及安全性。

选取2021年1月—2022年1月在首都医科大学附属北京中医医院皮肤科门诊就诊的40例寻常型银屑病血燥证患者,按1∶1比例将患者随机分为对照组和治疗组。

2组患者均口服养血解毒汤,治疗组同时外用壳聚糖纳米颗粒包裹的加减润肌膏,对照组外用壳聚糖纳米颗粒包裹的安慰剂药膏,2组疗程均为8周,每2周随访1次,比较2组皮损面积与严重程度指数(PASI )评分、体表面积(BAS )评分、银屑病瘙痒(VAS )评分、中医症状评分、皮肤屏障-水分评分、皮肤屏障-油脂评分、皮肤病生活质量(DLQI )评分及临床疗效。

治疗组19例、对照组18例患者完成研究。

治疗8周末,治疗组PASI 评分、BAS 评分、VAS 评分、中医症状评分、皮肤屏障-水分评分、皮肤屏障-油脂评分、DLQI 评分改善情况均明显优于对照组(P 均<0.05)。

治疗组显效率为84.2%(16/19),总有效率为94.7%(18/19);对照组显效率为50.0%(9/18),总有效率为83.3%(15/18),治疗组显效率明显高于对照组(P 均<0.05),2组总有效率比较差异无统计学意义(P >0.05)。

治疗组94.7%(18/19)的患者达到PASI50,对照组66.7%(12/18)的患者达到PASI50,治疗组高于对照组(P <0.05);治疗组47.4%(9/19)的患者达到PASI75,对照组16.7%(3/18)的患者达到PASI75,治疗组高于对照组(P <0.05)。

所有受试者均未见明显不良反应。

中医药治疗银屑病随机对照试验方法学质量评价

唐蔚;周萌;雷一鸣

【期刊名称】《辽宁中医杂志》

【年(卷),期】2006(33)9

【摘要】研究国内发表的中医药和中西医结合治疗性文献,对其中属于“随机对照试验”的文献进行方法学质量评价。

结果:可以看出近年来中医药治疗银屑病取得了一定成绩,但研究质量的论文还存在一定问题。

【总页数】2页(P1066-1067)

【关键词】银屑病;中医药疗法;随机对照试验;文献挖掘;方法学质量评价

【作者】唐蔚;周萌;雷一鸣

【作者单位】广西壮族自治区医学科学情报研究所;广西中医学院附属瑞康医院【正文语种】中文

【中图分类】R275.9;R758.63

【相关文献】

1.中医药治疗DN临床随机对照试验文献方法学系统评价 [J], 陈弼沧;吴秋英;孟晓嵘;王丽英;向成斌

2.中医药治疗慢性萎缩性胃炎临床随机对照试验文献方法学评价 [J], 张竞之;陈弼沧;涂志红;常艳杰

3.中医药治疗心力衰竭临床随机对照试验文献的方法学评价 [J], 李明;谢世阳

4.中医药治疗IgA肾病临床随机对照试验文献的方法学评价 [J], 聂莉芳;徐建龙

5.中医药治疗慢性前列腺炎临床随机对照试验的方法学质量评价 [J], 滕东海;卢一平;王莉;李响;魏强;辛宇鹏;刘孝东;杨宇如

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

环球中医药2023年7月第16卷第7期 Global Traditional Chinese Medicine,July 2023,Vol.16,No.71317 ㊃基础研究㊃基金项目:北京市自然科学基金(7192116);北京中医药大学校级课题-李元文名师工作坊;北京市中医管理局课题-中医药继续教育导航工程-继教专委会建设及精品课程制作;北京中医药大学2020年新教师启动基金(2020⁃JYB⁃XJSJJ⁃044);北京中医药大学横向科研项目(HX202119)作者单位:100078 北京中医药大学东方医院皮肤科[于心荟(硕士研究生)㊁李元文㊁任雪雯(博士研究生)㊁邓宇童(博士研究生)㊁王莹(博士研究生)];北京中医药大学东直门医院皮肤科(冯蕙裳);江阴江天药业有限公司(王化龙㊁刘晓东)作者简介:于心荟(1998-),2021级在读硕士研究生㊂研究方向:中医皮肤性病学㊂E⁃mail:yuxinhui9898@通信作者:冯蕙裳(1992-),硕士,住院医师㊂研究方向:中医皮肤病学㊂E⁃mail:fhs1116@化斑解毒方对咪喹莫特诱导银屑病样皮炎小鼠模型抗炎机制探究于心荟 李元文 任雪雯 邓宇童 王莹 王化龙 刘晓东 冯蕙裳【摘要】 目的 观察化斑解毒方对咪喹莫特诱导银屑病样皮炎小鼠模型的抗炎作用㊂方法 采用咪喹莫特诱导小鼠银屑病样皮炎,以随机数字表法将60只小鼠随机分为空白组㊁模型组㊁化斑解毒方低㊁中㊁高剂量组及甲氨蝶呤组,每组10只㊂观察各组小鼠银屑病皮损严重程度指数(psoriasis area and severity index,PASI)评分,苏木素 伊红染色观察组织病理学变化,酶联免疫吸附法检测肿瘤坏死因子⁃α(tumor necrosis factor⁃α,TNF⁃α)㊁干扰素⁃γ(interferon⁃γ,IFN⁃γ)㊁白细胞介素⁃23(interleukin⁃23,IL⁃23)㊁白细胞介素⁃1β(interleukin⁃1β,IL⁃1β)表达水平,蛋白免疫印迹法测定核转录因子⁃κB(nuclear factor⁃κB,NF⁃κB)水平㊂结果 (1)模型组与空白组PASI 评分具有统计学差异(P <0.05),各药物组PASI 评分较模型组均降低,差异有统计学意义(P <0.05);(2)模型组TNF⁃α㊁IFN⁃γ㊁IL⁃1β㊁IL⁃23表达水平较空白组显著升高(P <0.05);与模型组相比,各药物组TNF⁃α㊁IFN⁃γ㊁IL⁃1β表达水平显著降低(P <0.05),甲氨蝶呤组㊁化斑解毒方中㊁高剂量组IL⁃23水平显著降低(P <0.05);化斑解毒方低剂量组IL⁃23表达水平与模型组无显著差异(P >0.05);(3)与空白组相比,模型组NF⁃кB 表达水平显著升高(P <0.05);各用药组NF⁃κB 表达水平较模型组显著降低(P <0.05);化斑解毒方各剂量组NF⁃кB 表达水平与甲氨蝶呤组相比无显著差异(P >0.05)㊂结论 化斑解毒方可以明显改善银屑病样皮损症状及病理学改变,并通过调节细胞炎性因子表达改善炎症㊂【关键词】 化斑解毒方; 银屑病; 核转录因子⁃κB; 肿瘤坏死因子⁃α; 干扰素⁃γ; 白细胞介素⁃23; 白细胞介素⁃1β【中图分类号】 R285.5 【文献标识码】 A doi:10.3969/j.issn.1674⁃1749.2023.07.006Study on the anti⁃inflammatory mechanism of Huaban Jiedu Decoction on imiquimod induced psoriasis⁃like dermatitis in miceYU Xinhui ,LI Yuanwen ,REN Xuewen ,DENG Yutong ,WANG Ying ,WANG Hualong ,LIU Xiaodong ,FENG HuichangDongfang Hospital Beijing University of Chinese Medicine ,Beijing 100078,China Corresponding author :FENG Huichang ,E⁃mail :fhs1116@【Abstract 】 Objective To study the anti⁃inflammatory effects of different concentrations of HuabanJiedu Decoction on imiquimod induced psoriasis⁃like dermatitis in mice.Methods Psoriasis⁃likedermatitis was induced by imiquimod.Sixty mice were randomly divided into blank group,model group,low dose group,medium dose group,high dose group and methotrexate group with 10mice in each group.1318 环球中医药2023年7月第16卷第7期 Global Traditional Chinese Medicine,July2023,Vol.16,No.7 To observe the psoriasis area and severity index(PASI)and histopathological changes by HE staining.The expression levels of tumor necrosis factor⁃α(TNF⁃α),interferon⁃γ(IFN⁃γ),interleukin⁃23(IL⁃23)and interleukin⁃1β(IL⁃1β)in mice skin tissue homogenates were detected by ELISA.The expression level ofnuclear factor⁃κB(NF⁃κB)was measured by Western blotting assay.Results (1)The PASI scores ofthe model group and the blank group were statistically different(P<0.05).Compared with the modelgroup,the PASI score of each drugged group was lower,and the difference was statistically significant(P<0.05).(2)Compared with the blank group,the expression levels of TNF⁃α,IFN⁃γ,IL⁃1β,IL⁃23inthe model group were significantly increased(P<0.05).Compared with the model group,the expressionlevels of TNF⁃α,IFN⁃γand IL⁃1βin each drug group were significantly decreased(P<0.05),and thelevel of IL⁃23in the methotrexate group and the Huaban Jiedu Decoction medium and high dose groups were significantly decreased(P<0.05).There was no significant difference in the expression level of IL⁃23between the Huaban Jiedu Decoction low dose group and the model group(P>0.05).(3)Compared withthe blank group,the expression levels of NF⁃κB in the model group was significantly increased(P<0.05).The expression level of NF⁃κB in each drugged group was significantly lower than that in the model group(P<0.05).There was no significant difference in the expression level of NF⁃кB between every HuabanJiedu Decoction group and the methotrexate group(P>0.05).Conclusion Huaban Jiedu Decoction can significantly improve the symptoms and pathological changes of psoriasis⁃like skin lesions,and improve in⁃flammation by regulating the expression of inflammatory cytokines.【Key words】 Huaban Jiedu Decoction; Psoriasis; Nuclear factor⁃κB; Tumor necrosis factor⁃α; Interferon⁃γ; Interleukin⁃23; Interleukin⁃1β 银屑病是一种常见的慢性炎症性复发性皮肤疾病,临床表现主要是鳞屑性红斑或斑块,世界范围内发病率约1%~3%[1]㊂免疫异常被视为银屑病发病的重要环节,免疫细胞激活后产生多种炎症细胞因子,促进细胞增殖角化及炎症细胞浸润,导致银屑病的发生发展㊂化斑解毒方是李元文教授通过前期数据挖掘结合多年的临床经验与理论探索总结出的中药方剂[2],临床应用于寻常型银屑病血热证患者具有确切疗效,能够有效减轻患者皮肤炎症反应,但其治疗银屑病的作用机制尚不明确㊂本研究拟通过测定不同浓度的化斑解毒方对咪喹莫特诱导银屑病样皮炎小鼠肿瘤坏死因子⁃α(tumor necrosis factor⁃α,TNF⁃α)㊁干扰素⁃γ(interferon⁃γ, IFN⁃γ)㊁白细胞介素⁃23(interleukin⁃23,IL⁃23)㊁白细胞介素⁃1β(interleukin⁃1β,IL⁃1β)㊁核转录因子⁃κB (nuclear factor⁃κB,NF⁃κB)表达水平的影响,探究其治疗银屑病的抗炎作用,并为化斑解毒方的临床应用提供理论依据㊂1 材料与方法1.1 实验动物SPF级雄性BALB/c小鼠60只,8周龄,体质量约20g,购于斯贝福(北京)生物技术有限公司,动物质量合格证号:110324221101061643;实验动物生产许可证号:SCKX(京)2019⁃0010㊂小鼠于北京中医药大学动物房适应性喂养1周后开始实验㊂1.2 实验药物化斑解毒方组成:白花蛇舌草30g㊁半枝莲15g㊁威灵仙10g㊁苍术10g㊁土茯苓15g㊁生槐花10g㊁玄参20g㊁生地10g㊁香附10g㊁牛蒡子10g㊁知母10g㊁金银花15g㊁猪苓10g㊁白术10g㊁炙甘草6g㊂所用药物为颗粒剂,由江阴天江药业有限公司配制,产品批号2202306㊂甲氨蝶呤片(通化茂祥制药有限公司,产品批号:197220504,规格:2.5mg);咪喹莫特乳膏(四川明欣药业有限责任公司,产品批号40220501,规格: 250mg∶12.5mg)㊂1.3 主要实验试剂与仪器凡士林(德新康,批号:Q/371426DXK027);4%多聚甲醛(Solarbio,批号:P1110);苏木素 伊红(hematoxylin⁃eosin,HE)染色试剂盒(北京中科万邦生物科技有限公司,批号:RY⁃0002);中性树胶封片剂(北京中科万邦生物科技有限公司,批号:FP⁃0001);TNF⁃α㊁IFN⁃γ㊁IL⁃1β㊁IL⁃23酶联免疫吸附试验试剂盒(北京百奥思科生物医学技术有限公司,批号分别为:MD7125㊁MD16214㊁MD124889㊁MD53662);NF⁃κBp65抗体(Abcam,批号: AB32536);辣根过氧化物酶标记山羊抗兔IgG环球中医药2023年7月第16卷第7期 Global Traditional Chinese Medicine,July2023,Vol.16,No.71319(Affinity,批号:T0021)㊂数码相机(Leica);JT⁃12S脱水机㊁JB⁃P7包埋机(武汉俊杰电子有限公司);电泳仪(美国Bio⁃Rad); Spectramac M3多功能酶标仪(美国MD);紫外分光光度计(美国赛默飞世尔科技公司);ST16R高速冷冻离心机(美国Thermo Sorvall);THZ⁃312台式恒温振荡器(上海精宏实验设备有限公司);化学发光成像系统(美国ChemiDoc MP)㊂1.4 实验方法1.4.1 动物分组与造模 将60只小鼠适应性喂养1周后,全部予背部去毛,面积约2cm×3cm㊂以随机数字表法将60只小鼠随机分为空白组㊁模型组㊁化斑解毒方低㊁中㊁高剂量组及甲氨蝶呤组,每组10只㊂脱毛后24小时确认小鼠脱毛处无损伤后开始造模,空白组小鼠于备皮区每日涂抹凡士林62.5mg,其余各组涂抹等质量5%咪喹莫特乳膏,连续7天㊂1.4.2 给药方法 造模后,各组均以标准饲料喂养并自由饮水,每3天更换垫料㊂造模开始第二日予以干预,每组小鼠以0.1mL/(10g㊃d)灌胃1次,空白组与模型组小鼠予以蒸馏水,化斑解毒方低㊁中㊁高剂量组分别予中药1/2倍㊁1倍及2倍量,甲氨蝶呤组予甲氨蝶呤片混悬液㊂小鼠灌胃药物剂量根据体表法进行计算,根据标准成年人体质量70kg,则对应小鼠药物剂量约为成人的9.1倍,折算出化斑解毒方中剂量组小鼠每日给药剂量为24.83g/kg,甲氨蝶呤组每日给药剂量为1mg/kg㊂1.4.3 取材方法 在实验第7天进行标本制备,对小鼠予4%水合氯醛(0.1mL/10g)腹腔注射进行麻醉㊂取小鼠背部银屑病皮损集中皮肤(全层创面),面积为2cm×2cm的正方形,空白组取相同部位,所得皮肤组织以90°为范围平均分为4份,3份置于无菌无酶冻存管,置于液氮冷冻后,放于-80℃超低温冰箱保存用于做蛋白检测;1份放于4%多聚甲醛中固定,用于切片染色㊂1.5 观察指标1.5.1 各组小鼠皮损变化情况评价 于模型建立及治疗期间,每日观察各组小鼠皮损变化,并采用数码相机对同一部位拍照记录㊂观察期间无小鼠死亡情况,重复数量为1㊂根据校正后的银屑病样皮损面积和疾病严重程度(psoriasis area and severity index,PASI)评分作为标准,对鳞屑㊁浸润㊁红斑的严重程度进行评分,由轻到重分为5个等级,从0到4进行赋分㊂计算三项评分之和表示皮损严重程度;取每日各组总分平均值绘制趋势线,从而反映小鼠皮损的变化情况㊂1.5.2 皮肤组织HE染色及观察 取固定于4%多聚甲醛中的皮肤组织,修剪至合适大小,二甲苯脱蜡后,用从高到低浓度酒精及蒸馏水洗脱,苏木素水溶液染色10分钟,0.7%盐酸乙醇分化30秒,置于酒精中脱水,酒精伊红染色2分钟,冲洗后先后酒精脱水㊁二甲苯透明㊁中性树胶封片,放置于显微镜下观察并摄片㊂1.5.3 皮肤组织炎症因子水平检测 采用酶联免疫吸附(ELISA)法检测各组小鼠皮肤组织匀浆中TNF⁃α㊁IFN⁃γ㊁IL⁃1β㊁IL⁃23水平㊂将试剂盒取出平衡至室温,取出冰箱中冻存的皮肤样本研碎㊂实验操作步骤以ELISA检测试剂盒为准㊂显色后立即用酶标仪在450nm波长测量各孔的光密度值(OD值),绘制浓度标准曲线计算样品中相应检测目标的浓度㊂以蛋白免疫印迹法检测皮肤标本中NF⁃κB水平㊂取出冻存标本加入裂解液,超声破碎细胞取上清,按照BCA试剂盒说明书对蛋白定量,对蛋白样品进行电泳及转膜㊂将转移膜置于封闭液中封闭1小时,加入用封闭液稀释的一抗工作液4℃孵育过夜,洗净后加入二抗工作液室温孵育60分钟,洗膜后使用显色剂显影,利用化学发光成像系统成像并通过测定主带的光密度值计算上述蛋白在皮肤组织中的表达水平㊂1.6 统计学方法实验所得数据为计量资料,采用SPSS20.0软件对所得数据进行统计分析,数据以均数±标准差(x±s)表示㊂其中,IFN⁃γ㊁IL⁃1β㊁NF⁃кB各组数据符合正态分布且满足方差齐性,采用单因素方差分析(One⁃way ANOVA),组间比较应用LSD法;其余结果指标数据不符合正态分布或不满足方差齐性,故采用Kruskal⁃Wallis检验,组间比较应用Wilcoxon Mann⁃Whitney U秩和检验(Bonferronni法)㊂检验水准a=0.05,P<0.05表示差异有统计学意义㊂2 结果2.1 皮损变化及评分比较空白组小鼠未见皮损,模型组小鼠皮肤存在不同程度红斑㊁浸润㊁鳞屑等皮肤损害㊂与模型组相比,化斑解毒方各剂量组及甲氨蝶呤组小鼠皮肤红斑色泽㊁浸润程度㊁出现鳞屑皮肤面积大小㊁鳞屑厚度均较轻㊂第7天时,化斑解毒方低㊁中㊁高剂量组㊁1320 环球中医药2023年7月第16卷第7期 Global Traditional Chinese Medicine,July 2023,Vol.16,No.7甲氨蝶呤组小鼠皮损相比于模型组,红斑面积较小㊁颜色浅,皮肤浸润程度较轻,鳞屑较少㊂见图1㊂注:A 空白组;B 模型组;C 化斑解毒方低剂量组;D 化斑解毒方中剂量组;E 化斑解毒方高剂量组;F 甲氨蝶呤组㊂图1 各组银屑病样皮炎小鼠皮肤表现 皮损评分结果显示,空白组与模型组之间PASI评分存在统计学差异(P <0.05);与模型组相比,化斑解毒方各剂量组及甲氨蝶呤组PASI 评分降低,皮损症状改善(P <0.05)㊂依据PASI 评分绘制化斑解毒方各剂量组与模型组㊁甲氨蝶呤组的7日曲线可观察评分变化㊂见图2,表1㊂图2 各组银屑病样皮炎小鼠PASI 评分变化曲线2.2 皮肤组织学变化HE 染色显示:空白组角质层细胞未见明显异常,基底层细胞连续,血管周围及真皮浅层未见炎症细胞浸润;模型组表现为表皮角化过度伴角化不全,棘细胞数量增加,棘层肥厚,表皮突向下延伸呈棒槌状,真皮内可见毛细血管扩张,血管周围淋巴细胞浸润,类似银屑病的皮损病理表现;与模型组相比,化斑解毒方各剂量组和甲氨蝶呤组小鼠病理损害程度较低,表皮角化不全减轻,棘层厚度变薄,淋巴细胞浸润减少㊂见图3㊂表1 各组银屑病样皮炎小鼠PASI 评分比较(x ±s )组别鼠只PASI 评分(分)第1天第2天第3天第4天第5天第6天第7天模型组100.5±0.53 2.3±0.48 2.3±0.59 3.2±1.48 4.8±0.42 6.6±0.707.6±0.70化斑解毒方低剂量组100.5±0.53 1.2±0.79a 1.7±0.68a 2.6±0.97 3.4±1.17a 4.4±0.84a 4.4±0.84a 化斑解毒方中剂量组100.2±0.420.8±0.62a 1.4±0.84a 1.9±0.94a3.0±1.16a 3.5±1.08a4.3±0.95a 化斑解毒方高剂量组100.6±0.27 2.0±0.67 2.4±0.70 2.8±0.79 3.8±0.79a 4.6±0.70a 5.0±0.67a 甲氨蝶呤组100.2±0.421.7±0.48a2.3±0.682.9±0.573.7±1.06a4.4±1.08a4.2±1.03a注:与模型组相比,a P <0.05㊂注:A 空白组;B 模型组;C 化斑解毒方低剂量组;D 化斑解毒方中剂量组;E 化斑解毒方高剂量组;F 甲氨蝶呤组㊂图3 各组银屑病样皮炎小鼠皮肤病理变化比较(HE 染色,×400)环球中医药2023年7月第16卷第7期 Global Traditional Chinese Medicine,July 2023,Vol.16,No.71321 表2 各组银屑病样皮炎小鼠皮肤组织中TNF⁃α㊁IFN⁃γ㊁IL⁃1β㊁IL⁃23表达水比较(x ±s ,pg /mL)组别鼠只TNF⁃αINF⁃γIL⁃1βIL⁃23空白组1042.47±3.2218.42±1.2322.53±2.1710.52±1.04模型组10107.35±6.03a 50.64±3.61a 79.86±2.62a 22.96±2.98a 化斑解毒方低剂量组1072.69±2.57ab 31.40±2.49ab 60.55±1.66ab 20.73±3.50a 化斑解毒方中剂量组1055.18±2.55ab 27.64±1.32ab 54.25±1.52ab 13.64±1.04ab 化斑解毒方高剂量组1051.35±1.60abc 24.81±1.49ab 49.31±1.56ab 12.85±1.02abc甲氨蝶呤组1051.72±1.89ab19.26±2.32b45.63±2.54ab11.20±0.66b注:与空白组相比,a P <0.05;与模型组相比,b P <0.05;与甲氨蝶呤组相比,c P >0.05㊂2.3 皮肤组织中TNF⁃α㊁IFN⁃γ㊁IL⁃1β㊁IL⁃23表达情况与空白组相比,模型组小鼠皮肤组织中TNF⁃α㊁IFN⁃γ㊁IL⁃23㊁IL⁃1β表达水平显著升高(P <0.05);与模型组相比,各用药组炎症因子水平均有不同程度降低,其中以甲氨蝶呤组及化斑解毒方高剂量组最为显著;另外,化斑解毒方低剂量组与模型组IL⁃23表达水平无明显差异(P >0.05)㊂见表2㊂2.4 皮肤组织中NF⁃кB 表达水平与空白组相比,模型组NF⁃кB 表达水平显著升高(P <0.05);与模型组相比,各用药组NF⁃кB 表达水平显著降低(P <0.05);化斑解毒方各剂量组NF⁃кB 表达水平较甲氨蝶呤组无显著差异(P >0.05)㊂因空白组中两个数据离散度过大,考虑误差,在统计过程中主动剔除㊂结果见表3及图4㊂表3 各组银屑病样皮炎小鼠皮肤组织中NF⁃кB 表达水平比较(x ±s )组别鼠只NF⁃кB 相对表达量空白组80.53±0.47模型组100.96±0.09a 化斑解毒方低剂量组100.73±0.12abc 化斑解毒方中剂量组100.73±0.08abc化斑解毒方高剂量组100.70±0.12abc 甲氨蝶呤组100.67±0.09ab注:与空白组相比,a P <0.05;与模型组相比,b P <0.05;与甲氨蝶呤组相比,c P >0.05㊂注:A 空白组;B 模型组;C 化斑解毒方低剂量组D 化斑解毒方中剂量组;E 化斑解毒方高剂量组;F 甲氨蝶呤组㊂图4 各组银屑病样皮炎小鼠皮肤组织中NF⁃кB 蛋白表达情况3 讨论银屑病是皮肤科常见且重大的疾病,其发病机制复杂且尚不明确[3]㊂目前普遍认为银屑病的发病主要由免疫细胞介导的炎症反应㊁多种细胞因子失衡及细胞间信号转导通路异常等导致[4]㊂现代医学对轻度银屑病治疗以外用药为主,中㊁重度常联合甲氨蝶呤㊁阿维A 酸㊁环孢素等系统治疗,近年来生物制剂也日益广泛应用于银屑病的治疗[5]㊂中药治疗相对安全且价格适中,探索更为稳定有效的中药方剂有助于解除银屑病患者的困扰,并为银屑病的临床治疗提供更多选择㊂中医学普遍认为,银屑病发生与 血”与 风”两个因素密切相关,病机多为营血亏虚或外邪入里以致血热内蕴,生风化燥,肌肤失养,发为白疕[6]㊂李元文教授认为寻常型银屑病的病因病机在血热瘀阻㊁化燥生风的基础之上,兼有湿邪为患,且多与毒邪相关[7]㊂化斑解毒方在目前常用清热凉血解毒药如生地㊁玄参㊁知母㊁金银花㊁生槐花㊁白花蛇舌草㊁半枝莲㊁土茯苓之外[8],加用健脾化湿之苍术㊁白术㊁猪苓,佐以威灵仙通络,香附理气,旨在宣通中焦之气,气行则血行,气机通畅则瘀血得通㊁风邪自灭,故红斑鳞屑得以消减㊂化斑解毒方临床治疗寻常型银屑病疗效确切,但其治疗的分子层面的机制仍不明确,故本实验通过对不同浓度化斑解毒方的抗炎方面机制进行探究㊂作为由免疫介导的炎症性皮肤病,银屑病的发生发展过程由多种免疫细胞和炎症因子共同作用㊂TNF⁃α是重要的促炎因子,可影响角质细胞的再生㊁诱导表皮中性粒细胞浸润,并可诱导免疫细胞增殖产生不同的趋化因子的细胞因子,加重炎症反应㊂IFN⁃γ能够增强抗原加工和呈递㊁诱导免疫反应,在银屑病患者血清中显著升高,并且可能与银屑病的活动有关[9]㊂IL⁃1β是在早起皮肤1322 环球中医药2023年7月第16卷第7期 Global Traditional Chinese Medicine,July2023,Vol.16,No.7损伤中占主导地位的细胞因子,其增多导致早期银屑病炎症加重[10]㊂IL⁃23是银屑病免疫反应机制的上游炎症因子之一,可诱导Thl7细胞分化产生细胞因子,进一步促进角质形成细胞增殖及炎症级联反应[11]㊂本研究中,甲氨蝶呤组㊁化斑解毒方各剂量组TNF⁃α㊁IFN⁃γ㊁IL⁃1β表达水平较模型组显著降低,提示经治疗后细胞炎症因子水平下降,组织炎症缓解,同理甲氨蝶呤组与化斑解毒方中㊁高剂量组的IL⁃23表达水平降低亦提示炎症减轻㊂化斑解毒方高剂量组与甲氨蝶呤组TNF⁃α㊁IL⁃23表达水平无显著差异,提示二者在影响TNF⁃α㊁IL⁃23的作用上效果趋于相同㊂化斑解毒方低剂量组IL⁃23表达水平与模型组无显著差异,提示对此炎症因子作用效果不明显,考虑血药浓度可能未达到起效水平,或与造模用药时间较短等因素有关,具体原因需进一步探究㊂NF⁃кB被认为是免疫及炎症反应的中心枢纽,激活后可诱导下游炎症因子和趋化因子表达,促进组织炎症发生[12]㊂NF⁃кB在银屑病过程中表达水平升高[13],并可调控细胞凋亡,影响银屑病炎症进展[14]㊂本研究结果显示,与空白组相比,模型组NF⁃кB表达水平显著升高,提示在咪喹莫特诱导银屑病样皮炎小鼠中NF⁃кB过度激活;与模型组相比,各用药组NF⁃кB显著下调,提示化斑解毒方的抗炎作用可能与抑制NF⁃кB表达有关,且下调情况在化斑解毒方各组间呈现一定的量效差异㊂化斑解毒方各剂量组NF⁃кB表达水平与甲氨蝶呤组无统计学差异,提示化斑解毒方可有效抑制银屑病皮损中的NF⁃кB表达,从而改善炎症反应㊂综上所述,化斑解毒方在改善银屑病皮损症状及组织病理学表现上有确切治疗作用;同时在分子层面上,化斑解毒方能够通过降低TNF⁃α㊁IFN⁃γ㊁IL⁃1β㊁IL⁃23的表达水平㊁抑制NF⁃кB在组织细胞中的表达减轻炎症反应,起到抗炎作用,且化斑解毒方的抑制炎症作用与使用剂量呈正相关㊂但是,本研究所检测的只是银屑病炎症反应相关的部分细胞因子,没有涉及细胞通路及其他治疗机制方面的研究;且咪喹莫特诱导的小鼠模型不能完全代表人类银屑病的发展及转归过程㊂因此,探究化斑解毒方的作用机制仍需经过其他分子水平研究及临床实验进一步验证㊂参考文献[1] 郑佳媛,陈显侠,骆志成.银屑病瘙痒发病机制的研究现况[J].中国医学科学院学报,2022,44(3):529⁃534. [2] 李雪,杭小涵,邓宇童,等.银屑病中医治疗 枢机”之窥见[J].北京中医药,2021,40(8):826⁃829.[3] 中华医学会皮肤性病学分会银屑病专业委员会.中国银屑病诊疗指南(2018完整版)[J].中华皮肤科杂志,2019,52(10):667⁃710.[4] Griffiths C E M,Armstrong A W,Gudjonsson J E,et al.Psoriasis[J].Lancet,2021,397(10281):1301⁃1315. [5] Armstrong A W,Read C.Pathophysiology,clinical presentation,and treatment of psoriasis:A review[J].JAMA,2020,323(19):1945⁃1960.[6] 王晓瑾,张建英,张守亮,等.中医药防治银屑病的机制研究进展[J].中国实验方剂学杂志,2022,28(21):243⁃253. [7] 钱冬冬,张怀亮.银屑病的 毒邪”现代理论探析[J].环球中医药,2015,8(8):950⁃952.[8] 成雪,刘朝圣,刘芳榕,等.基于国家专利的中药复方调治银屑病用药规律研究[J].中国中医药信息杂志,2023,30(2):62⁃67.[9] Grän F,Kerstan A,Serfling E,et al.Current developments inthe immunology of psoriasis[J].Yale J Biol Med,2020,93(1):97⁃110.[10] Orsmond A,Bereza⁃Malcolm L,Lynch T,et al.Skin barrierdysregulation in psoriasis[J].Int J Mol Sci,2021,22(19):10841.[11] 薛潇春,原源,沈闻文,等.IL⁃23p19抗体古塞奇尤在银屑病治疗中的应用研究进展[J].山东医药,2020,60(18):106⁃109.[12] 王生,刘洋,张晶.川芎嗪调控NF⁃κB信号通路对银屑病HaCaT细胞模型趋化因子和炎症因子表达影响[J].中国免疫学杂志,2022,38(8):952⁃957.[13] Rendon A,Schäkel K.Psoriasis pathogenesis and treatment[J].Int J Mol Sci,2019,20(6):1475.[14] 王胜珊.银屑病发病诊断及治疗中的MPAK/NF⁃κB信号通路作用[J].解剖学研究,2017,39(6):468⁃471,486.(收稿日期:2022⁃09⁃25)(本文编辑:张楠)。

银屑病及银屑病相关动物模型银屑病(Psoriasis), 俗称“牛皮癣”,是最为常见的慢性AID,常发于青壮年人群,在世界范围内发病率约1-3%。

银屑病发病顽固且持续,最显著特征为皮肤表面红肿及白色鳞屑的覆盖,其病因尚不明确,目前认为是遗传和环境因素共同作用导致,如感染、压力、肥胖、吸烟等因素都可能对于疾病产生诱发作用。

目前临床上尚无根治银屑病的特效药物,故治疗银屑病主要以控制症状为主,如外用维生素D3类似物、糖皮质激素和维A酸,系统性使用糖皮质激素、甲氨蝶呤,以及免疫抑制剂如环孢素A、他克莫司等。

近年来随生物制药的发展,多种抗体类药物也对于银屑病具有较好疗效。

科学研究中银屑病的实验动物模型主要分为自发形成、基因工程改造、病灶原位移植和直接诱发四类,受限于模型建立难度和成本,直接诱发类模型使用最为广泛,以下介绍两种基于小鼠的银屑病直接诱发模型。

(一)咪喹莫特诱导小鼠银屑病皮损模型咪喹莫特(Imiquimod,IMQ)是T oll样受体7/8的抑制剂,临床上用来治疗病毒感染。

使用IMQ乳膏在小鼠背部连续涂抹5~7天,会出现皮肤增厚、红斑、鳞屑等类银屑病样症状。

该模型稳定、易建立、操作简单且应用广泛。

a. PASI评分根据PASI评分标准对小鼠背部皮肤炎症情况评分(包括银屑,红斑,肥厚),记录累积评分、体重与皮肤厚度变化。

对照组空白乳膏处理未表现炎症特征,模型组IMQ处理之后,逐渐表现出皮肤炎症特征及厚度增加,第5天PASI评分达到最高值,体重在IMQ处理的第3天下降到最低点,而后逐渐恢复,阳性药抗体可降低PASI评分与皮肤厚度的增加。

图1: 模型条件下小鼠背部皮肤PASI评分持续升高,体重下降,皮肤厚度增加;IL17A抗体可显著逆转皮肤病变b. 形态学检查IMQ连续处理5天后对于小鼠背部皮肤外观形态进行观察,并利用H&E染色分析组织病理学变化。

图片中可见,小鼠皮肤出现红斑,鳞屑与厚度增加;H&E 染色结果显示IMQ处理促进了炎性细胞的浸润,表皮细胞的增生;免疫组化结果显示银屑病相关PD marker IL-6在皮肤中表达水平增加。

银屑病小鼠药效评价方法

银屑病小鼠药效评价方法是通过使用小鼠模型来评估治疗银屑病的药物的疗效。

下面是常见的一些评价方法:

1. PAS染色法:使用Periodic acid-Schiff(PAS)染色方法,观察药物对银屑病小鼠皮肤组织中角质层增厚程度的影响。

该方法可通过显微镜观察到角质层的厚度变化,并评估药物的抗角质过度生成作用。

2. 炎症指标评估:通过检测银屑病小鼠皮肤组织中炎症指标的变化来评估药物的抗炎作用。

常用的指标包括炎性细胞浸润程度、炎性因子(如肿瘤坏死因子-α、白细胞介素-17等)水平的检测。

3. 组织病理学评估:通过对银屑病小鼠皮肤组织进行病理学检查,观察药物对银屑病病理改变的影响。

常用的评估指标包括表皮增厚程度、表皮下炎细胞浸润情况等。

4. 临床评分法:根据银屑病小鼠的皮肤病变情况,使用临床评分系统对药物的疗效进行评估。

常用的评分系统包括Psoriasis Area and Severity Index(PASI)、Scoring of Atopic Dermatitis(SCORAD)等。

5. 免疫组化检测:通过免疫组化方法检测银屑病小鼠皮肤组织中相关蛋白的表达水平,评估药物对病理过程的影响。

常用的标记物包括角质形成相关蛋白(如角质蛋白1、角质蛋白10等)、炎症因子(如肿瘤坏死因子-α、白细胞介素-17等)等。

需要注意的是,以上方法仅供参考,具体的药效评价方法应根据实验目的、药物特性和实验条件等因素进行选择和调整。

在进行动物实验时,应遵守相关的伦理规定,并确保实验设计科学合理、结果可靠。

凉血消银颗粒剂治疗银屑病的临床效果孙涛【期刊名称】《临床医学研究与实践》【年(卷),期】2017(002)012【摘要】目的分析凉血消银颗粒剂治疗银屑病的临床效果.方法选取我院2014年7月至2016年7月收治的143例银屑病患者,随机分为对照组(71例)与观察组(72例),对照组患者给予复方青黛胶囊治疗,观察组患者给予凉血消银颗粒剂治疗,两组患者均进行为期6周的治疗.疗程结束后,比较两组患者在不同治疗方案下取得的临床治疗效果及治疗2年后的复发率.结果治疗后,对照组患者的临床治疗总有效率为69.02%,观察组患者的临床治疗总有效率为93.05%,观察组患者的临床治疗总有效率明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05).随访结果显示,对照组患者在治疗2年后有13例患者病情复发,复发率为18.31%;观察组患者在治疗2年后有7例患者病情复发,复发率为9.72%,观察组患者治疗后的复发率显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05).结论对银屑病患者使用凉血消银颗粒剂进行治疗能够取得良好的临床效果,且安全性高,可降低患者病情复发的可能性,值得在今后的临床工作中加以推广.【总页数】2页(P51-52)【作者】孙涛【作者单位】扶风县人民医院,陕西宝鸡,722200【正文语种】中文【中图分类】R758.63【相关文献】1.凉血消银颗粒剂治疗银屑病的临床观察 [J], 薛春梅;杨玲燕2.金黄膏走罐辅助凉血平银饮治疗银屑病的临床效果 [J], 张帅;杨志波;唐雪勇;罗宏;李丽琴3.凉血消银颗粒剂对银屑病转基因小鼠模型miR-155/SOCS1轴的影响 [J], 段紫钰;李建国;陈静;刘鸿伟;李丽娜;周武;张守民4.清热凉血汤内服、外用治疗银屑病的临床效果 [J], 吴卿;景慧玲;王星星;马晓红;闫小宁5.凉血消疕汤联合钙泊三醇倍他米松软膏治疗寻常型银屑病的临床效果 [J], 鹿见香;宋丹阳;李上云因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

新药研发中药效评价与利用模型研究药物研发是现代医学领域中至关重要的一环,而药效评价与利用模型则是衡量药物治疗效果与应用价值的重要手段。

本文将介绍新药研发中药效评价与利用模型的研究现状、意义以及未来发展方向。

一、药效评价与利用模型的研究现状随着科技的不断进步和研究方法的不断完善,药效评价与利用模型的研究取得了显著的进展。

目前常用的药效评价与利用模型主要包括动物模型、细胞模型和计算模型等。

1. 动物模型动物模型是药效评价与利用模型中最常用的一种模型。

一方面,通过在动物体内进行药物实验,可以模拟人体内药物代谢和药物治疗效果,为进一步的临床测试提供基础;另一方面,动物模型还可以探索药物的安全性和副作用。

动物模型虽然在药效评价与利用上具有一定的局限性,但仍然是药物研发领域中不可或缺的一部分。

2. 细胞模型细胞模型是另一种常用的药效评价与利用模型。

细胞模型通常是体外培养的人体细胞,通过在细胞层面上观察和评估药物的作用机制和效果。

与动物模型相比,细胞模型具有操作简便、成本低廉以及更高的重复性等特点,可以有效地筛选出具有较好治疗效果且对人体没有显著毒副作用的药物候选物。

3. 计算模型计算模型是近年来新药研发中药效评价与利用模型研究的一个重要方向。

通过计算模型可以预测药物的相互作用、药效以及药代动力学等参数,更加高效地筛选和设计新药。

计算模型的优势在于可以减少实验成本和时间,提高了研究的效率和精度。

二、药效评价与利用模型的意义药效评价与利用模型在新药研发中具有重要的意义。

1. 加速新药研发过程药效评价与利用模型可以帮助研究人员快速筛选出候选药物,从而加速了新药研发的过程。

通过建立合适的评价模型,可以迅速确定药物的活性、剂量和安全性,减少研发周期和人力物力的浪费。

2. 提高药物研发成功率药效评价与利用模型可以更准确地评估药物的疗效和安全性,通过对新药的全面性评估,可以提高药物研发的成功率。

这对于减少药物研发风险、节约成本以及改善患者的治疗效果具有重要意义。

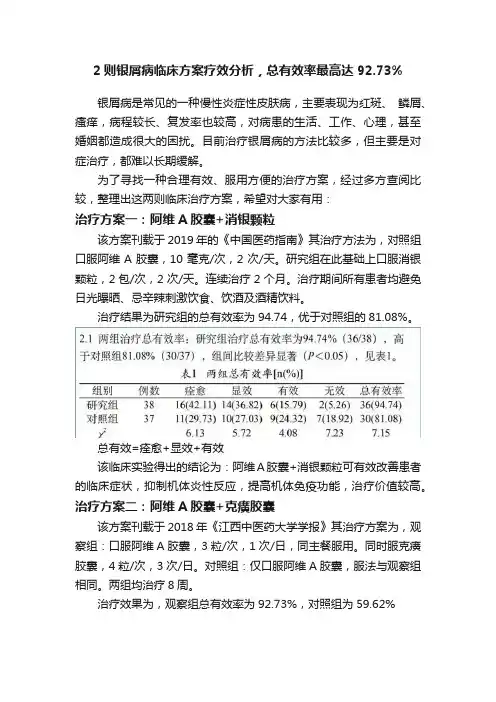

2则银屑病临床方案疗效分析,总有效率最高达92.73%银屑病是常见的一种慢性炎症性皮肤病,主要表现为红斑、鳞屑、瘙痒,病程较长、复发率也较高,对病患的生活、工作、心理,甚至婚姻都造成很大的困扰。

目前治疗银屑病的方法比较多,但主要是对症治疗,都难以长期缓解。

为了寻找一种合理有效、服用方便的治疗方案,经过多方查阅比较,整理出这两则临床治疗方案,希望对大家有用:治疗方案一:阿维A胶囊+消银颗粒该方案刊载于2019年的《中国医药指南》其治疗方法为,对照组口服阿维A胶囊,10毫克/次,2次/天。

研究组在此基础上口服消银颗粒,2包/次,2次/天。

连续治疗2个月。

治疗期间所有患者均避免日光曝晒、忌辛辣刺激饮食、饮酒及酒精饮料。

治疗结果为研究组的总有效率为94.74,优于对照组的81.08%。

总有效=痊愈+显效+有效该临床实验得出的结论为:阿维A胶囊+消银颗粒可有效改善患者的临床症状,抑制机体炎性反应,提高机体免疫功能,治疗价值较高。

治疗方案二:阿维A胶囊+克癀胶囊该方案刊载于2018年《江西中医药大学学报》其治疗方案为,观察组:口服阿维A胶囊,3粒/次,1次/日,同主餐服用。

同时服克癀胶囊,4粒/次,3次/日。

对照组:仅口服阿维A胶囊,服法与观察组相同。

两组均治疗8周。

治疗效果为,观察组总有效率为92.73%,对照组为59.62%总有效=痊愈+显效该临床实验得出的结论为:联合用药的疗效及起效时间都优于单用阿维A,均未发现严重不良反应,耐受性都较好。

两则治疗方案的评价评价标准:均根据银屑病患者的临床症状严重程度指数(PASI)评分,因此,两则临床实验的疗效标准具有可比性。

总有效:两则方案的计算标准不同,方案一的总有效=痊愈+显效+有效,方案二的总有效=痊愈+显效,因此,两组没有可比性。

若统一按方案二标准统计,则方案一的总有效率为78.9%,低于方案二的92.73%。

痊愈率:方案一:阿维A胶囊+消银颗为42.11%,方案一:阿维A胶囊+克癀胶囊为76.3%,方案二优势明显。

药物疗效评价的模型与指标研究随着现代医学的发展,药物疗效评价成为评估药物效果和指导临床用药的重要手段。

药物疗效评价的模型和指标研究旨在建立合理的评价体系,从多个角度全面评估药物的疗效,并提供科学依据,以实现个体化医疗和优化药物治疗效果。

一、药物疗效评价的模型研究药物疗效评价的模型是构建有效评价体系的基础。

模型需包含多个方面的指标和变量,以反映药物对患者疾病的治疗效果。

以下是一些常见的药物疗效评价模型:1. 二分法模型:该模型将病情治愈或未治愈作为唯一评价指标。

适用于一些病情二分的疾病,如感染性疾病。

2. 量表评估模型:该模型通过量表评估患者疾病症状和程度的变化,如疼痛评分量表、生活质量评估量表等。

3. 生存分析模型:该模型用于评估治疗后患者的生存状况,适用于需要长期观察的疾病,如肿瘤。

4. 临床终点评估模型:该模型关注患者是否达到临床上定义的预期结果,如病情稳定、缓解或复发等。

以上仅为一些常见的评价模型,未来的研究还可以进一步发展针对不同疾病类型和治疗方法的个性化评价模型,以提供更准确的药物疗效评价指导。

二、药物疗效评价的指标研究药物疗效评价的指标是模型的具体体现,直接衡量了药物对患者的治疗效果。

以下是一些常用的药物疗效评价指标:1. 生存率:用于评估治疗后患者的存活情况,可通过Kaplan-Meier 生存曲线和生存率统计进行分析。

2. 缓解率:指疾病症状缓解或消失的患者比例,可通过临床观察和病情评估量表进行评估。

3. 生活质量:通过评估患者的生活质量来反映疗效,可采用问卷调查或标准化生活质量评估量表。

4. 不良反应率:评估患者在药物治疗期间出现不良反应的比例,可通过观察记录和统计分析得出。

除了上述指标外,根据具体疾病和治疗方案的不同,还可以针对性地制定其他指标,如复发率、无进展生存时间、疾病控制率等。

三、药物疗效评价的优化与前景展望药物疗效评价的模型和指标研究对于提高药物治疗效果和促进临床个体化医疗具有重要意义。

皮质甾类激素粉针剂对银屑病患者关节活动度的改善效果评价标题:皮质甾类激素粉针剂在改善银屑病患者关节活动度方面的评价引言:银屑病是一种常见的慢性皮肤炎症性疾病,除了皮肤损害外,关节症状是银屑病患者常见的并发症之一。

皮质甾类激素粉针剂作为一种有效的外用治疗药物,被广泛用于减轻银屑病患者的皮肤症状。

然而,其在改善银屑病患者关节活动度方面的效果却鲜有报道。

本文旨在评价皮质甾类激素粉针剂对银屑病患者关节活动度的改善效果,并探讨其安全性。

方法:本研究采用数据库检索的方式,筛选与皮质甾类激素粉针剂在改善银屑病患者关节活动度方面的临床研究。

纳入标准为:1)研究设计为随机对照试验(RCT)或临床队列研究;2)纳入银屑病患者,且具备相关关节症状;3)治疗组接受皮质甾类激素粉针剂治疗,对照组接受安慰剂或其他对照治疗;4)关注指标包括关节活动度的评估;5)提供足够的数据以计算效应量或相应统计学指标。

文章通过RCT质量评价工具和纳入与排除标准对纳入研究的质量进行评估和筛选,并进行数据提取和分析。

结果:经过筛选,最终纳入符合要求的研究共计X篇。

其中,X篇为随机对照试验(RCT),X篇为临床队列研究。

研究参与者总数为X人,治疗组和对照组分别有X人。

数据分析显示,皮质甾类激素粉针剂对银屑病患者关节活动度的改善效果显著(p<0.05)。

具体而言,治疗组在关节活动度评分上显著高于对照组,表明皮质甾类激素粉针剂能够显著改善银屑病患者的关节活动度。

讨论:本研究结果表明,皮质甾类激素粉针剂在改善银屑病患者关节活动度方面具有显著的疗效。

银屑病引起的关节疼痛和活动度受限会严重影响患者的生活质量,因此,提供一种有效治疗手段具有重要意义。

皮质甾类激素粉针剂具有抗炎和免疫抑制作用,可以减轻关节炎症状,促进关节活动度的恢复。

然而,应注意到激素药物的使用潜在的不良反应。

皮质甾类激素粉针剂作为外用药物,尽管可以减少一些系统性副作用,但仍然有可能出现局部局限的皮肤反应,如萎缩性皮炎、色素沉着等。

探讨中医治疗银屑病的临床疗效及效果观察发表时间:2015-06-24T14:43:53.407Z 来源:《世界复合医学》2015年第5期供稿作者:刘传家[导读] 对于全部的患者来说,银屑病是一种以皮肤代谢发生障碍,产生慢性鳞屑性皮损为主要特征的疾病。

刘传家五常市民意乡卫生院黑龙江哈尔滨 150207【摘要】目的:通过对患有银屑病患者的临床疗效的研究以及对患病机理的综合考虑,结合患者的临床效果进行分析,对中医治疗银屑病的临床的疗效进行分析,对医院该如何治疗银屑病的问题进行分析,从而得出结论,为临床上治疗银屑病的方法尽一份力。

方法:通过对我院2014年收治的所有的50例患有银屑病的病人,采用随机的方法将他们分为两组,其中一组为实验组,另外一组为对照组,对照组在采取常规治疗的基础上,进行西医治疗;而实验组在采取常规治疗的基础上,进行中医治疗。

对两组患者在院治疗期间的治疗效果进行记录,通过两组的治疗效果的比对,得出中医治疗银屑病的临床疗效。

结果:通过对实验组以及对照组的临床效果上的对比,对照组中,25个患者中15个人的效果明显,可以算作临床上有效的患者,有效率为60%,;而实验组中25个患者,20个效果明显,有效率为80%,我们很容易得出结论:实验组的疗效明显优于对照组,具有统计学意义P<0.05)。

结论:对于我国患者来说,患有银屑病的患者采用中医治疗的方式具有很大的疗效,推广的意义很大。

【关键词】中医治疗;银屑病;临床效果;患者;有效率【中图分类号】R242【文献标识码】A【文章编号】1276-7808(2015)-05-230-01引言对于全部的患者来说,银屑病是一种以皮肤代谢发生障碍,产生慢性鳞屑性皮损为主要特征的疾病。

目前认为与遗传、感染、代谢、内分泌及免疫等因素有关,特别是银屑病的心理障碍、精神因素及个性特征对本病的影响受到关注。

本病发病呈逐年上升趋势,这与现代生活节奏的加快使人们的压力越来越大,以及社会发展对自然环境的破坏等有很大关系。

中药专利药治疗银屑病的整体疗效果观察摘要]目的:分析自拟中药专利药物治疗银屑病的整体效果。

方法:选择2014年3月-2017年3月我院收治的银屑病者450例为研究对象。

对其使用自拟中药专利药物治疗,分析治疗效果以及治疗前后皮损评分。

结果:经过为期3周治疗后,痊愈 112例,显效201 例,有效134 例,无效3例,总治疗有效率为99.33%。

相较于治疗前而言,治疗后患者的鳞屑、浸润、潮红以及瘙痒分数显著降低,p<0.05.结论:对于寻常型银屑病者,使用具有活血化瘀、清热解毒,破瘀行气的专利中药组方治疗,临床效果显著,值得进一步推广使用。

[关键词]中医药;清热解毒;寻常型银屑病;临床价值银屑病为临床常见病,多发病。

中医将该疾病归纳为“牛皮癣”“顽癣”“白壳疮”范畴中[1]。

该疾病有着易复发的特征。

结合疾病的临床表现,将其分为“血燥型”以及“血热型”两种,前者为静止期,后者为疾病进行期。

现代医学对于银屑病发病机制争议较大,因此在治疗结果上显得差强人意。

现如今,中医治疗银屑病已经成为相关学者的研究重点,其能够突显出独到优势,进而被人们所欢迎。

本实验使用中药专利药物治疗银屑病,取得了显著成效。

现将具体结果报告如下。

1.资料与方法1.1一般资料选择2014年3月-2017年3月我院收治的银屑病者450例为研究对象。

经诊断,患者符合卫生部最新颁布的关于寻常型银屑病临床诊断标准[2]。

患者中医辨证类型均为静止期,皮损部位颜色淡红/暗红,久治不愈,反复发作。

患者年龄区间为25-60岁,平均年龄为(42.5±1.4)岁。

男患者235例,女患者215例。

在此其中点滴样银屑病者63例,斑块样银屑病者387例。

皮损面积小于10%体表者共计207例,大于等于10%体表者243例。

中医辨证为血瘀/血燥型。

舌质淡红/暗紫,或者存在瘀斑、瘀点。

脉细缓、沉涩。

排除对象:血液病者、肝肾功能不全者、哺乳期女性,严重心脑血管疾病者。

银屑病治疗的评价

唐隽;郝飞

【期刊名称】《中国麻风皮肤病杂志》

【年(卷),期】2009(25)3

【摘要】银屑病治疗的目的是早期、快速控制病情的发展,减小受累面积,达到长时间缓解,尽量减少副作用,从而改善患者的生活质量.轻度银屑病的局部治疗药物有糖皮质激素、卡泊三醇、他扎罗汀、焦油、蒽林和角质剥脱剂.中、重度银屑病的系统性治疗药物有甲氨蝶呤、依曲替酸、环孢素和生物制剂.使用联合、交替或序贯疗法可获得较好的效果.

【总页数】4页(P190-193)

【作者】唐隽;郝飞

【作者单位】中国人民解放军第三军医大学西南医院皮肤科,重庆,400038;中国人民解放军第三军医大学西南医院皮肤科,重庆,400038

【正文语种】中文

【中图分类】R75

【相关文献】

1.抗TNF-α单克隆抗体治疗银屑病及银屑病关节炎临床评价 [J], 李娟;蒋春梅;任洁;杨百瑜

2.窄谱中波紫外线联合卡泊三醇治疗银屑病症状转归及患者治疗前后外周血细胞因子水平评价 [J], 赵维佳;李红宾;陈宗翰

3.皮肤病治疗的临床效益:医生与患者对银屑病和特应性皮炎治疗的评价 [J],

Zschocke I.;Hammelmann U.;AugustinM.;潘敏

4.阿维A联合窄谱UVB照射在寻常型银屑病治疗中的效果评价 [J], 尹逊国

5.复方青黛胶囊治疗寻常型银屑病的Meta分析和系统评价 [J], 刘明强;杜晓燕;吴允波;蓝宏荣;邱桂荣

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

发布日期20061110

栏目化药药物评价>>非临床安全性和有效性评价

标题银屑病药效学模型及结果评价-姚治孙涛

作者姚治孙涛

部门

正文内容审评三部姚治、孙涛

摘要:近来国内创新性的抗银屑病药物的申报呈上升趋势,但由于银屑病发病机制不完全清楚,现有药效学模型与

临床的相关性尚存在一定问题,给研究和评价带来一定困难。

本文整理总结了现有的一些抗银屑病体内外药效学模

型和试验方法,并对其结果的评价价值做了一定探讨。

希望对相关研究和评价提供参考。

关键词:银屑病、药效学、评价

银屑病是以表皮角质形成细胞过度增殖和分化不全、真皮浅层微血管扩张并伴有炎症反应为病理特征的表皮角化性皮肤病,其发病机制迄今尚未完全清楚。

综合近年来的研究报道,关于银屑病发病的新概念认为:银屑病是多基

因遗传背景下T细胞失常的免疫性疾病,表皮过度增殖与分化异常和炎症等疾病现象涉及到细胞和分子水平的异常

调控,后者是指在银屑病中异常表达的免疫分子、细胞因子、炎症介质和调节分子。

国外文献报导ET-1(内皮素1)、

sE-selectin(可溶性选择素E)、sIL-2R(可溶性白介素2受体)、IL-6(白介素6)、IL-8(白介素8)、CD4+/CD8+

等与银屑病有关。

下面简要介绍一下几种与银屑病有关的体内外药效学试验模型及结果评价:

一、体内试验

表皮细胞增殖过快和角化不全是银屑病的基本病理特点,小鼠尾部鳞片的表皮缺乏颗粒层的形成,雌激素周期的小鼠阴道上皮细胞增殖活跃,上皮细胞转换加快,均与人银屑病表皮病理特征相似。

药物如能抑制小鼠阴道上皮有

丝分裂和促进鼠尾颗粒层形成,就可能具有抗银屑病作用。

下面两种方法是被广泛使用的较为经典的银屑病药效学

模型:

1、对小鼠阴道上皮细胞有丝分裂的影响试验

雌性小鼠预先注射雌激素(如乙烯雌酚)数日,使其处于雌激素生理周期。

阴道给予药物数日,末次给药后腹腔注射秋水仙碱以终止细胞分裂。

取小鼠阴道组织,固定,染色,观察阴道上皮细胞的有丝分裂指数。

常以甲氨蝶呤

为阳性对照。

若试验结果表明药物有抑制阴道上皮细胞的有丝分裂的作用,则可提示对银屑病的疗效。

2、对小鼠尾鳞片表皮细胞生成的影响试验

取小鼠,将试验药物直接在尾部外涂给药一定时段(一般为2周),取尾根部皮肤,固定,染色,测量鼠尾表皮厚度和颗粒形成情况。

若试验结果表明药物有促进鼠尾颗粒层形成作用,则可提示对银屑病的疗效。

3、对盐酸普奈洛尔所致豚鼠耳部皮肤银屑样皮损的影响

采用盐酸普奈洛尔乳剂型搽剂(5%)连续涂抹豚鼠两侧耳廓皮肤,每日2次,连续2周后取少量豚鼠的两侧耳廓皮肤,固定,染色,光镜观察评价造模质量。

于耳廓皮肤涂抹给药,每日2次,连续2周。

同法观察耳部皮肤的角

化层、颗粒层、棘细胞层、基底细胞层及固有层的变化情况,并测定表皮厚度。

若试验结果表明药物有对抗模型组所致的角化层角化不完全或过度、棘细胞层变厚、表皮厚度增加等状况则可提示对银屑病的疗效。

该试验也是一种考察银屑病药效作用的有效的动物模型。

4、对小鼠血清可溶性选择素(sE-selectin)和血浆内皮素(ET-1)水平的影响。

小鼠连续给药2周后,采用合适的方法测定血清可溶性选择素(sE-selectin)和血浆内皮素(ET-1)的水平。

若试验结果表明药物具有降低血清可溶性选择素(sE-selectin)和血浆内皮素(ET-1)的水平等作用则可提示对银屑病的疗效。

有文献报道血清可溶性选择素的水平与支气管哮喘、过敏性紫癜、慢性乙肝等临床症状有一定的相关性,血浆内皮素水平也是多种病症的相关性指标,但二者与银屑病的相关性尚不十分清楚。

目前国内无这方面的报道,国外对此种模型也尚处于初期研究阶段。

二、体外试验

1、对角质形成细胞增殖的影响(MTT法)

采用MTT法考察药物对于各种角质形成细胞的生长的影响,采用的细胞有人永生化表皮细胞(HaCaT细胞)、角质形成细胞(Colo-16)等。

角质形成细胞的过度增殖是银屑病主要的发病因素之一,若试验结果表明药物具有抑制角质形成细胞增殖作用则可提示对银屑病的疗效。

2、对血管内皮细胞的增殖抑制作用(MTT法)

采用MTT法考察药物对于血管内皮细胞的增殖的影响。

真皮浅层微血管扩张也是银屑病的特征性病理变化之一, 有研究认为银屑病血管变化先于表皮增生,而银屑病血管生成增加的核心是血管内皮细胞的增生。

若试验结果表明药物具有抑制血管内皮细胞增殖作用则可提示对银屑病的疗效。

3、对角质形成细胞和血管内皮细胞周期的影响

采用流式细胞仪检测方法对药物处理过的角质形成细胞(如HaCaT细胞)和血管内皮细胞(如ECV304细胞)周期进行分析。

对细胞增殖能力的有抑制作用药物,其可能的用机制是阻止或延缓角质细胞从G1期到S期的过渡,或阻止于S期等抑制细胞周期的方式,导致细胞凋亡来发挥作用。

4、对角质形成细胞Cyclins/CDKs的影响

采用分子生物学的方法考察药物对角质形成细胞(HaCaT细胞)CyclinE(细胞周期蛋白)、CDK2和CDK4等细胞周期调控因子表达影响。

正常细胞的增殖和分化依赖于细胞有序的周期活动。

这一活动是由细胞周期依赖性蛋白(CDK)序惯性激活和失活所控制。

CDK可被细胞周期蛋白(CyclinE、D)激活,又可被CDK抑制蛋白(CKI)所抑制。

文献报道,寻常型银屑病患者皮损中细胞周期蛋白依赖性蛋白CDK4表达水平较正常人皮肤高。

对角质形成细胞过渡增殖有抑制作用的药物可能的作用机制是通过调节CDK4和CDK2的表达来影响细胞周期。

5、对角质形成细胞分化的影响

采用分子生物学的方法考察药物对角质形成细胞(HaCaT细胞)的转谷胺酰胺酶1(transglutaminase1,TGase1)和角蛋白6(Keratin6,KRT6)表达的影响。

角质形成细胞异常分化是银屑病主要临床特征之一,TGase1和KRT6是表皮细胞分化的特异性标记蛋白。

银屑病皮损内可见TGase1表达减少,而KRT6表达增加的情况。

对角质形成细胞异常分化有抑制作用的药物可能作用的机制是通过对TGase1 mRNA表达和KRT6 mRNA表达的调节来实现的。

6、对角质形成细胞的维A酸受体RARs、RXRα及维A酸结合蛋白CRABPs表达的影响(针对维A酸类药物)采用分子生物学的方法考察药物对角质形成细胞(HaCaT细胞)维A酸受体RARs、RXRα及维A酸结合蛋白CRABPs表达的影响。

文献报道认为,维A酸药物的作用机制之一是通过与维A酸受体(RARs和RXRs)相结合而发挥活性,而细胞内维A酸结合蛋白CRABPⅡ被公认为维A酸唯一肯定的早期生物活性指标,CRABPⅡ通过直接转运维A酸至其受体来调节维A酸活性,从而促进上皮再生,抑制炎症趋化,刺激KC分化。

RARα、RARβ、RARγ、

RXRα、CRABPⅠ和CRABPⅡ六个基因在HaCaT细胞中均有表达,RARγ表达最高,其次为RARα、RXRα,CRABPⅡ表达水平高于CRABPⅠ,RARβ仅微弱表达,但各基因之间的表达水平没有差异。

维A酸类药物可能的作用机制是通过上述途径发挥作用。

7、对角质形成细胞HaCaT细胞环氧合酶-2(COX-2)mRNA表达的影响

采用分子生物学的方法考察药物对由LPS(脂多糖)诱导的角质形成细胞HaCaT细胞环氧合酶-2(COX-2 mRNA 高表达)趋势的影响。

在银屑病患者外周血及皮损区可以检测到多种与炎症相关的细胞因子的表达。

前列腺素E2(PGE2)是参与炎症反应的重要介质,而环氧合酶是催化花生四烯酸转化为前列腺素E2的关键酶,其诱导型同工酶COX-2是71kD的膜结合蛋白,被普遍认为与炎症反应相关。

某些药物可能通过抑制炎症反应介质PGE2的生成而抑制银屑病的炎症反应症状,其可能的作用机制是通过对诱导型同工酶COX-2的影响而发挥作用。

8、对银屑病患者外周血淋巴细胞增殖的影响

有研究认为,银屑病是一种以T淋巴细胞介导自身免疫性疾病。

对T淋巴细胞增殖的影响试验是较为常用的治疗银屑病药物的试验模型。

含药物培养液孵育淋巴细胞2天,测定450nm波长、参比波长650nm下OD值以考察药物对淋巴细胞增殖的影响。

若药物表现出对淋巴细胞增殖的抑制作用,可提示其具有抑制银屑病的免疫性的临床症状的作用。

9、对炎症因子及中性粒细胞趋化过程的影响

考察药物对中性粒细胞趋化细胞因子IL-8(白介素8)和MCP-3(单核细胞趋化蛋白3)的趋化性影响。

银屑病皮损中有角质层下特征性的中性粒细胞聚集,是受化学趋化因子的吸引至此并被活化,活化的中性粒细胞又能影响表皮角质形成细胞的生长及分化,还能影响T细胞的活化状态,而T细胞分泌的各种细胞因子如IL-1、6、8和IFN-γ等又可影响中性粒细胞在表皮的迁移,通过生成淋巴因子影响角质形成细胞产生促炎症介质。

若药物可抑制IL-8 和MCP-3,则提示该药物可影响中性粒细胞在表皮的迁移,从而影响角质形成细胞产生促炎症介质的过程而起到抑制炎症的作用。